-Метки

-Рубрики

- Стихи поэтов (58)

- Истории жизни (47)

- Футуристы (27)

- культура Серебрянного века (19)

- теория (19)

- Цветаева (16)

- Гумилев (13)

- Мемуары и воспоминания (13)

- Есенин (12)

- Акмеисты (10)

- Блокову - блоково (9)

- Ахматова (8)

- Творчество читателей (5)

- Символисты (5)

- Имажинисты (4)

- Гиппиус (1)

- Мережковский (1)

- Несправедливо забытые (1)

- Мариенгоф (1)

- Парнок (1)

- Северянин (1)

- Пастернак (0)

- Тэффи (0)

- Соловьев (0)

- Вячеслав Иванов (0)

- Мандельштам (0)

- Вопросы читателей (0)

-Музыка

- Сергей Есенин "ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА"

- Слушали: 337 Комментарии: 0

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Ведь это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда.

Такими нас не обидел Бог.

О. Мандельштам

*****

А каждый читатель, как тайна,

Как в землю закопанный клад,

Пусть самый последний - случайный,

Всю жизнь промолчавший подряд.

Наш век на земле быстротечен

И тесен назначенный друг,

А он неизменен и вечен -

Поэта неведомый друг.

Анна Ахматова

Он поклялся в строгом храме… |

Он поклялся в строгом храме…

Он поклялся в строгом храме

Перед статуей Мадонны,

Что он будет верен даме,

Той, чьи взоры непреклонны.

И забыл о тайном браке,

Всюду ласки расточая,

Ночью был зарезан в драке

И пришел к преддверьям рая.

«Ты ль в моем не клялся храме,-

Прозвучала речь Мадонны,-

Что ты будешь верен даме,

Той, чьи взоры непреклонны?

Отойди, не эти жатвы

Собирает Царь Всевышний,

Кто нарушил слово клятвы,

В Царстве Божием тот лишний».

Но, печальный и упрямый,

Он припал к ногам Мадонны:

«Я нигде не встретил дамы,

Той, чьи взоры непреклонны».

Николай Гумилев.

Написано Лариса_Воронина

Метки: гумилев стихи |

Златоустой Анне - всея Руси |

Цитата сообщения Светлана_Лякутина

Златоустой Анне - всея Руси

Искупительному глаголу, -

Ветер, голос мой донеси

И вот этот мой вздох тяжелый.

Расскажи, сгорающий небосклон,

Про глаза, что черны от боли,

И про тихий земной поклон

Посреди золотого поля.

Ты, зеленоводный лесной ручей,

Расскажи, как сегодня ночью

Я взглянула в тебя - и чей

Лик узрела в тебе воочью.

Ты, в грозовой выси,

Обретенный вновь!

Ты! - Безымянный!

Донеси любовь мою

Златоустой Анне - всея Руси!

Марина Цветаева "Златоустой Анне - всея Руси..."

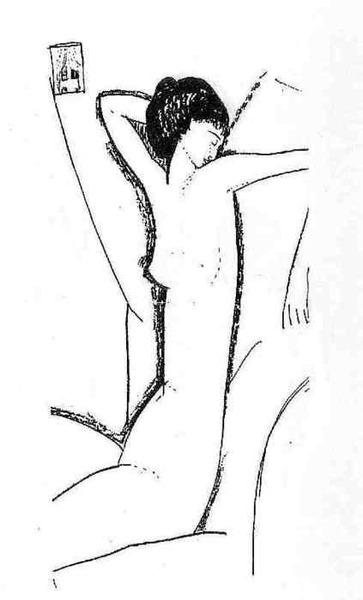

Юрий Анненкова

Узкий, нерусский стан -

Над фолиантами.

Шаль из турецких стран

Пала, как мантия.

Вас передашь одной

Ломаной черной линией.

Холод - в веселье, зной -

В Вашем унынии.

Вся Ваша жизнь - озноб,

И завершится - чем она?

Облачный - темен - лоб

Юного демона.

Каждого из земных

Вам заиграть - безделица!

И безоружный стих

В сердце нам целится.

В утренний сонный час, -

Кажется, четверть пятого,-

Я полюбила Вас,

Анна Ахматова.

Марина Цветаева "Анне Ахматовой"

Амедео Модильяни

Я знаю женщину: молчанье,

Усталость горькая от слов,

Живет в таинственном мерцанье

Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно

Лишь медной музыке стиха,

Пред жизнью, дольней и отрадной,

Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,

Так странно плавен шаг ее,

Назвать нельзя ее красивой,

Но в ней все счастие мое.

Когда я жажду своеволий

И смел и горд - я к ней иду

Учиться мудрой сладкой боли

В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений

И держит молнии в руке,

И четки сны ее, как тени

На райском огненном песке.

Николай Гумилев "Она"

Амедео Модильяни

Отношения Ахматовой и Модильяни завораживают хотя бы потому, что они были краткими, как эпизод,

но яркими, как история...

Амедео Модильяни

Амедео Модильяни

Амедео оставил после себя рисунки... Что же касается Анны Андреевны, то она оказалась куда более

сдержанной в выражении своих чувств. Есть только два стихотворения, помеченные Парижем и

датированные весной 1911 года, но без упоминания его имени в стихах или посвящений ему...

Мне с тобою пьяным весело

Смысла нет в твоих рассказах.

Осень ранняя развесила

Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную

Забрели и горько каемся,

Но зачем улыбкой странною

И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей

Вместо счастья безмятежного...

Не покину я товарища

И беспутного и нежного.

Анна Ахматова "Мне с тобою пьяным весело..."

Наталия Третьякова "Ахматова и Модильяни"

...а там - Ахматова, такая молодая,

В Париже утреннем, качающем мосты,

Привстав на цыпочки, в окошко Модильяни.

Бросает красные тяжелые цветы.

Евгений Евтушенко "Амедео Модильяни"

Юлия Мершиева "Ахматова и Модильяни"

Ольга Дела-Вос-Кардовская

Еще свою я помню колыбель,

И ласково земное новоселье,

И тихих песен мимолетный хмель,

И жизни милой беглое веселье.

Я отдаюсь, как кроткому лучу,

Неярким дням моей страны родимой.

Я знаю - есть покой, и я хочу

Тебя любить и быть тобой любимой.

Но в душном сердце - дивно и темно,

И ужас в нем, и скорбь, и песнопенье,

И на губах, как темное пятно,

Холодных губ горит напечатленье.

И слух прибоем и стенаньем полн,

Как будто вновь, еще взглянуть не смея,

Я уношу от безутешных волн

Замученную голову Орфея.

Михаил Лозинский,"Не забывшая. Анне Ахматовой"

Прекрасно всё под нашим небом,

И камни гор, и нив цветы,

И, вечным справедливым Фебом

Опять обласканная, ты.

И это нежное волненье,

Как в пламени синайский куст,

Когда звучит стихотворенье,

Пчела над зыбким медом уст,

И, кажется, что сердце вынет

Благочестивая жена

И милостиво нам подвинет,

Как чашу пьяного вина.

Федор Сологуб "Анне Ахматовой"

Натан Альтман

Твое чудесное произношенье -

Горячий посвист хищных птиц.

Скажу ль: живое впечатленье

Каких-то шелковых зарниц.

"Что" - голова отяжелела.

"Цо" - это я тебя зову!

И далеко прошелестело:

Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата, -

Смерть окрыленнее стократ.

Еще душа борьбой объята,

А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка

И ветра в шепоте твоем,

И, как слепые, ночью долгой

Мы смесь бессолнечную пьем.

Осип Мандельштам "Твое чудесное

произношенье..."

Елена Лисовская

Феликс Смирнов

Я не искал в цветущие мгновенья

Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,

Но в декабре торжественные бденья -

Воспоминанья мучат нас.

И в декабре семнадцатого года

Всего лишились мы, любя, -

Один ограблен волею народа,

Другой ограбил сам себя.

Когда-нибудь в столице шалой

На скифском празднике на берегу Невы

Под звуки омерзительного бала

Сорвут платок с прекрасной головы.

Но если эта жизнь - необходимость бреда

И корабельный лес - высокие дома,

Лети, безрукая победа -

Гиперборейская чума.

На площади с броневиками

Я вижу человека - он

Волков горящими пугает головнями:

Свобода, равенство закон.

Касатка милая, Кассандра!

Ты стонешь, ты горишь - зачем

Сияло солнце Александра

Сто лет тому назад, сияло всем?

Осип Мандельштам, "Касандре", на стихотворение

Анны Ахматовой "Ты выдумал меня..."

О, Муза плача, прекраснейшая из муз

О ты, шальное исчадие ночи белой

Ты черную насылаешь метель на Русь,

И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

И мы шарахаемся, и глухое: ох! -

Стотысячное - тебе присягает: Анна

Ахматова! Это имя - огромный вздох,

И в глубь он падает, которая безымянна.

Мы коронованы тем, что одну с тобой

Мы землю топчем, что небо над нами - то же!

И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,

Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моем купола горят,

И Спаса светлого славит слепец бродячий...

И я дарю тебе свой колокольный град

- Ахматова! - и сердце свое в придачу.

Марина Цветаева "О, Муза плача..."

Кузьма Петров-Водкин

"Красота страшна" - Вам скажут,-

Вы накинете лениво

Шаль испанскую на плечи,

Красный розан - в волосах.

"Красота проста" - Вам скажут,-

Пестрой шалью неумело

Вы укроете ребенка,

Красный розан - на полу.

Но, рассеянно внимая

Всем словам, кругом звучащим,

Вы задумаетесь грустно

И твердите про себя:

"Не страшна и не проста я;

Я не так страшна, чтоб просто

Убивать; не так проста я,

Чтоб не знать, как жизнь страшна".

Александр Блок, "Анне Ахматовой"

Автопортрет

У Фонтанного Дома, у Фонтанного Дома,

У подъездов, глухо запахнутых,

У резных чугунных ворот

Гражданка Анна Андреевна Ахматова,

Поэт Анна Ахматова

На дежурство ночью встает.

На левом бедре ее

Тяжелеет, обвиснув, противогаз,

Апо правую руку, как всегда, налегке, в покрывале одном,

Приоткинутом над сиянием глаз,

Гостья милая - Муза,

Г легкой дудочкой в руке.

А напротив через Фонтанку - немые сплошные дома,

Окна в белых бумажных крестах.

А за ними ни искры, ни зги.

И мерцает на стеклах

Жемчужно-прозрачная тьма.

И на подступах ближних отброшены снова враги.

О, кого ты, супостат, захотел превозмочь?

Или Анну Ахматову,

Вставшую в дозор у Фонтанного Дома,

От Армии невдалеке?!

Или стражу ее ленинградскую эту

Бессмертную белую ночь?

Или Музу ее со смертельным оружием,

С легкой дудочкой в легкой руке?

Ольга Берггольц "В 1941 году в Ленинграде. Анне Ахматовой"

Мартирос Сарьян

По льду, по снегу, по жасмину,

На ладони, снега бледней,

Унесла в свою домовину

Половину души, половину

Лучшей песни, спетой о ней.

Похвалам земным не доверясь,

Завершив земной полукруг,

Полупризнанная, как ересь,

Через полог морозный, через

Вихри света -

смотрит на юг.

Что же видят незримые взоры

Недоверчивых светлых глаз?

Раздвигающиеся створы

Верст и зим иль костер, который

Заключает в объятья нас?

Арсений Тарковский, "Анне Ахматовой"

Владимир Милашевский

Облик ее прекрасен.

Подвиг ее народен.

Смысл ее песен ясен.

Исповедью откровений,

Каждой своей строкою

Правда ее творений

Встала над клеветою.

И над стихом и прозой

Праздником в беге буден

Синей печальной розой

Тихо сияет людям.

И на своем примере

Выстраданного права

Учит любви и вере

Горького слова слава.

Михаил Дудин "Надпись на книге

А.А. Ахматовой"

Юрий Анненков

Метки: личности стихи модильяни картины лозинский сологуб Мандельштам блок |

Процитировано 3 раз

Глеб Анфилов |

| *** |

Курок заржавленный

Чернеет строже.

Патроны вставлены

Без лишней дрожи.

О, сколько искренних

Отвергнут помощь,

О, сколько выстрелов

Проглотит полночь.

Поутру сходятся

Из дальних комнат,

О Богородице

Твердят и помнят.

Лежит застреленный

В цветеньи вешнем.

В глазных расселинах

Стоит нездешнее.

А в далях города

Над злым конвертом

Рыдают молодо

О нем бессмертном.

| УЙДУ ОТ ВАС |

Я уйду от вас без слов,

Чтоб никто не зарыдал.

Я оставлю этот кров,

Чтоб никто не увидал.

Двери молча распахнет

Камергер мой вечный — ум.

Ослабеет давний гнет.

Отойдет старинный шум.

Вновь задвинется засов

И приложится печать.

Кто-то выйдет из часов

Одиноко помолчать.

Кто-то кроткий, как звезда,

Тронет вечные весы,

И на многие года

Остановятся часы.

Где друзья и где враги?

Что сегодня, что вчера?

Потеряются шаги

В черной мягкости ковра.

И никто не подойдет

И не взглянет вглубь портьер,

Потому что страшен вход,

Осторожен камергер.

Июнь 1913

| ОТРЫВОК |

Блаженны мы — нищие — ибо мы не станем царями,

Блаженны печальные — ибо мы никем не утешены.

То, что мы ищем — лежит далеко за морями.

То, что мы знаем — тяжелыми солнцами взвешено.

Мы соль океанов — плывущая в небо ладья.

Вчерашнего утра больные бесцельные пленники.

Мы часто заики и нас презирает семья.

Мы — неврастеники…

1913

| ВСТРЕЧА |

| И когда, как прежде, непреклонно Встанет в сердце новая волна… Винавер |

Перед вечером в старой гостинице

Колыхнется от ветра свеча.

Остановится сердце и кинется

Дорогую у двери встречать.

И войдешь ты заветная, влажная —

Вся. Как гроздь молодого вина.

На тебя сквозь замочные скважины

Заглядится моя тишина.

Тихо скажешь мне: «Мальчик неистовый,

Это я у порога стою.

Ты, как книгу, меня перелистывай,

Как любимую книгу свою.

Ты позвал меня в звонкие Китежи,

Ты писал: возвращайся, спеши.

Я пришла — все, что вздумаешь, вытеши

Из моей белоствольной души.

О тебе тосковала под кружевом

Никому не открытая грудь.

Пожелай, мой высокий, мой суженый,

У моих родников отдохнуть».

И влюбленный и гордый раздвину я

На заре занавески окна —

Пусть приходят на таинство львиное

К нам в свидетели даль и луна.

И сплетенные в самое нежное,

Мы венчальные скажем слова,

А в окошке нас церковкой снежною

Перекрестит старушка Москва.

Март 1922

| ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ |

Замедля будничный бег,

Забудь земной календарь.

В близкий бессмертный брег

Смертным веслом ударь.

Вечности синие серьги

Прими благодарно, как женщина.

Руки, работой истертые,

Брось в мировое горение.

В самой серенькой церкви

Есть для уставших от Бога

Где-то вблизи от порога

Тонкая трещина

В четвертое

Измерение.

Сентябрь 1922

Метки: анфилов стихи |

Любовь к трем апельсинам |

«Любовь к трем апельсинам» (подзаголовок — «журнал доктора Дапертутто», то есть В. Мейерхольда) был органом экспериментальной студии Мейерхольда и являлся по преимуществу театральным журналом. В период с 1914 по 1916 г. вышло 17 номеров, часто сдвоенных (всего 9 томов).

Стихотворным отделом в нем заведовал А. Блок. Среди его авторов были, помимо самого Блока, К. Бальмонт, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, М. Кузмин, А. Ахматова, Ю. Верховский и ряд других, в том числе близкие лично Блоку Вл. Княжнин, Ал. Надеждин (А.В. Гиппиус) и др. Наиболее значительны из публикаций — стихотворная переписка Ахматовой и Блока, цикл Блока «Кармен» и стихотворение «Голос из хора», «Стихи о Петербурге» Княжнина. Однако сугубо театральные и прежде всего игровые, ориентированные на итальянскую Commedia dell'arte интересы большинства сотрудников и самого Мейерхольда нередко вызывали раздражение Блока, готового разрушить эту атмосферу самым решительным образом (например, неосуществленное предложение опубликовать стихи Маяковского). Журнал представляет безусловный интерес, хотя был явлением сугубо изолированным и нарочито ориентированным на тип издания «для немногих» (тираж от 300 до 500 экземпляров).

Метки: история журналы |

МОДЕСТ ГОФМАН "СОНЕТ" |

| СОНЕТ |

| Э.В. Дилю |

Там вечное навек застыло в каждом камне.

В колоннах мраморных застыла Красота.

Там создан Пантеон. Там радость, простота

С святой Премудростью в содружестве издавне.

Здесь бедная земля — убога и проста.

Здесь — стоны деревень, и песни нет печальней,

Чем песнь родных равнин, и доли безотрадней,

Твоей, Россия, нет. Здесь радость проклята.

Там — все великое... А здесь — простор и стоны...

Там — совершенное, там Гелиос горит.

Тоски и жалобы здесь грустная истома.

Здесь — грусть великая... Здесь Божий клад зарыт.

Предвестьем радости здесь зеленеют склоны:

В ком так глубока грусть — найдет, о чем грустить.

Метки: стихи гофман |

Паллада |

ПАЛЛАДА БОГДАНОВА-БЕЛЬСКАЯ

(1887-1968)

| «Она была знаменита» Анна Ахматова |

| Я у нее встречал богему, — тех Кто жил самозабвенно-авантюрно. Игорь Северянин |

Серебряный век и ту его ауру, которая так привлекает нас нынешних, создавали не только «мэтры» и «зубры» литературы, живописи, театра вроде Блока, Малевича, Мейерхольда, Карсавиной. Тот пряный аромат, исходящий от этой эпохи, во многом связан с персонажами второго и даже третьего плана, ныне почти или полностью забытыми, либо известными только специалистам. Но серебряный век не был бы серебряным веком без бывшего завхоза Московского Художественного театра, а в дальнейшем организатора знаменитой «Бродячей собаки» (как, впрочем, и «Привала комедиантов», и «Странствующего энтузиаста») «доктора эстетики» Бориса Пронина. Или музы нескольких великих поэтов Нины Петровской — Ренаты из «Огненного ангела». Или «пропагандиста» русского искусства барона Коки Врангеля с его неизменным моноклем.

И как тут обойти вниманием еще одну особу — «демоническая женщину» богемного Петербурга, завсегдатая уже упомянутой «Собаки» — знаменитую Палладу Богданову-Бельскую (она же — Гросс, она же — графиня Берг, она же — Пэдди-Кабецкая, и пр.) Это из-за нее стрелялись мужчины, это она «босиком танцевала стихи Бальмонта», это у нее увел Всеволода Князева Михаил Кузмин. Это про ее «непристойный альбом» ходили слухи по Петербургу. Это ей посвящены строки Северянина

|

|

Это ее все тот же Кузмин в своих «Плавающих-путешествующих» вывел под именем Полины Аркадьевны Добролюбовой-Черниковой, в которой соединялись «святые куртизанки, священные проститутки, непонятые роковые женщины, экстравагантные американки, оргиастические поэтессы», при этом язвительно заметив, что родителями такой женщины могли бы быть разве что «сумасшедший сыщик и распутная игуменья».

Но родилась Паллада Олимпиевна 1 (13) января 1887 г. в семье военного инженера генерала О. Старынкевича. Во время учебы на высших курсах будущая царица богемы сблизилась с эсерами, стала любовницей одного из них, Е. Сазонова, но сбежала из дома и обвенчалась с другим, вскоре казненным С. Богдановым. От Сазонова у Паллады родились близнецы Эраст и Орест. (От последнего мужа у нее был еще один сын — Эрнест Гросс).

В 1911 г. Богданова, взявшая себе в качестве сценического псевдонима вторую фамилию — Бельская, закончила театральную студию Н. Евреинова.

Квартира Богдановой-Бельской на Фонтанке была своеобразным салоном, где собирался весь богемный и около цвет Петербурга.

Свои поэтические опыты Паллада опубликовала в изящно оформленном сборнике «Амулеты» (1915), вызвавшем весьма резкую критику в отношении как стихотворных размеров, так и тем ее стихов.

В журнале «Аргус» Богданова-Бельская вела рубрику «горячих советов о красоте дамам и джентльменам».

Все это было… Было до революции…

А после, еще не оправившись от попытки отравиться из-за несчастной любви, больная и нищая Паллада пробирается в Крым. В 1918 г. она вновь пытается вернуть утраченное, стать прежней, «роковой» Палладой, в стенах ялтинского «Кафе поэтов». Но ненадолго…

В 1920-1930-х годах жила в бывшем Царском Селе, затем перебралась в Ленинград. В этом городе, с которым ее столько связывало, в котором «от легкой жизни» когда-то многие «сходили с ума», она и умерла 19 июля 1968 г.

Оказавшись в эмиграции, Георгий Иванов, грустя об ушедших временах, не забыл и ту, о которой часто, хотя и с иронией, вспоминал в своих мемуарах, написав:

|

|

Метки: паллада биография женщины |

М. Волошин. Дневник «История моей души» |

Записи Волошина о Дмитриевой относятся к самому началу их знакомства и сближения. Они интересны, как прекрасный психологический портрет Лили до появления Черубины. Во время мистификации и после Волошин записей не вел — эпизодичные записи появляются в дневнике только в 1911 году, когда и Лиля и Черубина были уже в прошлом.

В 1909 году Волошин посвятил Дмитриевой ряд стихотворений: Corona Astralis (Венок сонетов); «Ты живешь в молчаньи темных комнат...»; «К этим гулким морским берегам...»; «Теперь я мертв. Я стал строками книги...», «Судьба замедлила сурово...», «Себя покорно предавая сжечь...», «С тех пор, как тяжкий жернов слепой судьбы...»; «Пурпурный лист на дне бассейна...»; «В неверный час тебя я встретил».

18 апреля

<...>

Лиля Дмитриева. Некрасивое лицо и сияющие, ясные, неустанно спрашивающие глаза. В комнате несколько человек, но мы говорим, уже понимая, при других и непонятно им.

«Да... галлюцинации. Звуки и видения. Он был сперва черный, потом коричневый... потом белый, и в последний раз я видела сияние вокруг. Да... это радость. Звуки — звон... стеклянный... И голоса... Я целые дни молчу. Потом ночью спрашиваю, и они отвечают... Нет, я в первый раз говорю... Нам надо говорить.».

Вторник двадцать второго. Я помню все числа и дни.

26 апр<еля>.

Она была во вторник, я говорил много — о смерти, об Иуде1... Она слушала. Отвечала честно и немногосложно на каждый вопрос. Но была непроницаема в своей честной откровенности.

«Да, я изучаю греческий язык и изучу санскритский». Когда пришло время уходить: «Позвольте мне остаться еще 5 минут. Я не люблю уходить раньше срока. Теперь я буду думать о том, что Вы сказали». Через день я получил от нее записку: «Я весь день сегодня думала, много и мучительно. О том, что вы говорили вчера. О возможности истины на этом пути. Читала Ваши книги2. Теперь знаю, что пойду по этому пути. Твердо знаю. Хотя еще много мыслей, в которых нет порядка. Жму вашу руку». Мне эти слова были глубокой радостью. Это не я, но я благодарен, что это через меня.

Об Аморе3 такая же радость. Все остальное—наблюдения жизни и опыты подходить и сливаться с разными людьми. Но ощущенье этих дней — как бы после кутежа и разврата. Кузмин — единственный безусловно нравственный человек в Петербурге4. [Вот лица и люди:

Сергей Сергеевич Позняков. Студент. Похож на покойного Мишу Свободина. «Мне 18 лет. Это мое единственное достоинство. Я русский дворянин. Мне нечего делать. Я стану тюремным начальником. Вы занимаетесь оккультизмом? Нет, я сам не читал, но мой брат очень много занимается».

«Правда, он прелестен?» — спрашивает Кузмин, когда мы едем на извозчике, и он сидит у него на коленях. Он пьянеет, вступает в спор по нелепым предметам. Говорит, как Миша Свободин. Фразы на разных языках и поет как он.

Чулков рассказывает: «Представь себе такую компанию: Сологуб, Блок, Чеботаревская, Вилькина, я и проститутка — новая подруга Блока. Вилькину соблазнили ею. Сперва она опасалась. Она сторонилась. Не решалась дотронуться до ее стакана — боялась заразиться. Потом начала целовать ее, влюбилась в нее. Это все в отдельном кабинете в «Квисисане»5. Потом отправились в меблированные комнаты... Ужасно, сперва все в одной. Там стояла большая кровать. Вилькина упала на нее и кричала: «Я лежала здесь, я лежала на этой кравати. Засвидетельствуйте все, что я лежала». И мы все свидетельствовали. Затем нас разделили на отдельные комнаты. Сологуб потребовал, чтобы получить долг Чеботаревской. Он должен был ее высечь. Мы с Вилькиной бежали в ужасе от этого разврата. Но все так и осталось неизвестным».

Вчера обед журналистов у Попова; я в первый раз присутствовал в жизни при таком сквернословии и словесном разврате. Затем уехал с Коломийцевым слушать его перевод «Тристана и Изольды». Третьего дня вечер у Одиноких6. Сегодня у Вячеслава.]7

4 мая.

Лиля Дмитриева. Тот же взгляд, упорный и немигающий. «Я его видела. Совсем близко. Видела его лицо. Оно было светлое...

...Сестра умерла в 3 дня от заражения крови8. Ее муж застрелился. При мне. Я знала, что он застрелится. Я только ждала. И когда последнее дыхание, даже был страх: неужели не застрелится? Но он застрелился. Их хоронили вместе. Было радостно, как свадьба... У мамы началось с этого. Это ее потрясло, у нее явилась мания преследования. Самое тяжелое, что она начинает меня бояться».

День обетов самому себе.

Драма Блока9.

Утро на Неве.

Вчера получил письмо от Нюши10.11-го еду в Париж. <...>

1909 ГОД

<...>

18 марта

Тонкий профиль, маленьким бледным треугольником выдвигающийся из спущенных волос. Змеистый рот [с] немного подымающимися углами и так же чуть скошенная стремительная линия и в очерке носа и лба и постановке глаза.

—Лиля, кто это?

—Макс, это Майя11. Я вас должна познакомить.

Я сижу рядом с ней на лекции Вячеслава и с любопытством взглядываю порой на ее профиль. Я знаю ее судьбу. Ее муж12 сидит в Шлиссельбурге. «Посев» издал его перевод «Le Paradis Artificies»13, чтобы спасти от смертной казни.

Это день моей тоски. Но когда я сажусь рядом, то вдруг серое и тяжелое приходит. Я чувствую трепет и слезы, и начинаю от прилива жалости молиться за Майю.

Но она не грустная, она смеется. Она только еще меньше, чем Лиля и Лида14.

Я иду провожать ее. Весь путь от «Вены»15 на Выборгскую сторону, где она живет у теософов, мы проходим пешком.

«Вот здесь тот дом, в котором я жила с мужем. Теперь его продали — он принадлежал его матери.

Но занавеска одна в окне осталась та же. Вот здесь был кабинет, здесь зала, здесь библиотека... А там, за домом, сад. Мы катались с Володей на велосипедах и рвали ветки смородины».

Эти слова она говорит спокойно, но звучат они неизъяснимо жалко. Я никогда их не забуду. Я читаю много стихов и знаю, что они нужны.

Сегодня у Лили.

«Лиля, почему Майя говорит так же, как ты?»

—И Лида говорила так же. Мы все трое так говорим.

—От кого это?

—Верно, от меня, потому что они видятся редко.

—Она еще меньше Вас.

—Нет, я самая младшая.

С ней очень трудно быть. Мне нужно страшно напрягаться, чтобы быть ей нужной. Потом я устаю. Тогда она говорит мне, что я божественна.

— Но что она делает? У ней есть интересы?

— Я знаю только, что она сидит на окне и не учит латинского языка. Ее ничего не интересует. Но в ней есть жизненность. Иначе она бы убила себя. Ей этот шаг ничего бы не стоил. Но иногда она говорит легко и просто. А потом вдруг замыкается. Тогда не знаешь [обрыв текста].

14 июня. Коктебель.

[Дни глубокого напряжения жизни, Первые дни после приезда Толстых16, а неделю спустя — Лиля с Гумилевым — было радостно и беззаботно. Мы с Лилей, встретясь, целовались17.]

Лиля: Однажды брат мне сказал:

—Ты знаешь, что случилось? Только ты не говори никому об этом: Дьявол победил Бога. Этого еще никто не знает. И он взял с меня слово, что я никому этою не скажу до трех дней. Я спросила, что же нам делать. Он сказал, что, может быть, теперь было бы более всего выгодно, чтобы мы перешли на сторону Дьявола. Но я не согласилась. Через 3 дня он мне сообщил, что Богу удалось как-то удрать. Я тогда почувствовала маленькое презрение к Богу и перестала молиться.

Когда я была совсем маленькой, он учил меня свистать. Нянька сказала раз Тоне: не свисти, потому, когда девушки свистят, Богородица с престола прыгает. Тогда брат стал просить Тоню, чтобы она свистела. Тоня отказывалась. Он решил, что нужна добрая воля. А т. к. я была очень маленькой, то у меня «добрая воля» нашлась. Он говорил: «Ну и пусть попрыгает». Я долго училась, мне все не удавалось — и я спрашивала: «Ну что, уже спрыгнула?»

Когда мне было 2 года, меня одевали как мальчика и голову мне стригли коротко до 10 лет. Брат меня заставлял просить милостыню, подходить к прохожим и говорить:

«Подайте дворянину». Полученные монеты я отдавала ему, а он кидал их в воду, потому что «стыдно было брать».

Он мне рассказывал разные истории из Эдгара По. Колодец и маятник... Только гораздо более полно и выдумывая новое. Но после каждой истории я должна была позволить бросить себя: у нас был сеновал — в отверстие в крыше — внизу лежало сено, но это было очень высоко — 2 этажа — и страшно. И я все-таки просила его рассказывать.

Сестра тоже рассказывала мне истории, а потом за это разбивала одну из моих маленьких фарфоровых кукол. Чтоб ничего не было даром.

Сестра тоже требовала иногда, чтобы приносили в жертву огню самое любимое. И мы тогда сжигали все свои игрушки. Когда нечего было жечь, мы бросили в печь щенка. Но он завизжал, пришли взрослые и вытащили его. У мамы раз взяли браслет и бросили в воду. Потом сами пришли рассказывать и плакали. Нас никогда не наказывали. Я очень раздражала сестру и брата надменностью. Я садилась, болтала ногами и говорила: «А я все равно самая умная и образованная».

У брата бывали нервные припадки вроде падучей: с судорогами, с пеной у рта. Раз мы жили с ним совсем вдвоем в пустой квартире. Когда он знал, что у него начнется припадок, он ложился на кушетку (она еще до сих пор у нас), а меня заставлял смотреть на себя - это воспитывает характер. Я ему была должна давать капли. Но в первый же раз я была так смущена, что вылила ему весь пузырек в глаза. И уже больше не было капель. Тогда он стал мне давать нюхать эфир и сам нюхал. Это было очень хорошо. У меня быстро начинала кружиться голова, и я ложилась где-нибудь на пол. Было страшно ясное сознание. Через две недели, когда взрослые вернулись, он уже ходил по дому и резал какие-то невидимые нити. Его на несколько месяцев отвезли в больницу.

Раз он решил делать чудеса. Но решил, что сам он не может, т. к. «слишком испорчен жизнью». Он заставил меня тогда поклясться (уже было 5 лет), что я не совершила в жизни никакого преступления, и мы пошли делать чудеса. Он налил в ковшик воды и сказал: «Скажи, чтобы она стала вином». Я сказала. «Попробуй». Я попробовала.. «Да, совсем вино». Но я никогда раньше вина не пила. И он попробовал и нашел, что это вино. Но Тоня сказала: «Ведь вино красное». Тогда он вылил мне ковшик на голову. И был уверен, что я скрыла какое-то преступление.

Письмо это было ласково. В нем были слова: «передайте моей милой девочке, моему солнышку, мою радость за нее... Быть может успокоится ее измученная людьми и мною душа. Жаль только, что она больна».

—Лиля, а что значат эти слова: то, что невозможно было между нами...

—Ведь она любила его, Макс. И она потому так странно относилась ко мне; у нее был бессознательный упрек ко мне за то, что я не могла дать ему любви.

14 июля.

—Тоня умерла от заражения крови. У нее был мертвый ребенок. Она не знала, что умирает. Когда на теле начали появляться черные пятна, она думала, что это синяки. Она была еще жива, когда начало разлагаться лицо. Но она была уже без сознания. На лице появились раны. Губы разлагались. Все зубы почернели, и только один вставной оставался белым. Я давала ей пить шампанское с ложки. И сама пила. Ее муж сперва — за 3 дня, когда узнал, что нет спасения, кричал, что он не хочет. Потом вдруг успокоился и повеселел. Я поняла, что он убьет себя. Потом все время, когда шла агония, он был весел и спокоен. Мама его страшно не любила. Она была несправедлива, она кричала на него. Говорила, что это он убил ее. Он так радостно кивал головой и соглашался: «да, убил». Она видела, как он написал записку и положил в карман. Я видела, по тому, как он садился, что у него револьвер в кармане. От него прятали опий. Но мы смотрели друг на друга и улыбались. Потом у нас осталась бутылка шампанского. Мы пили вдвоем в соседней комнате и смеялись. Было очень весело. Брат его, он был младше и страшно любил его, спросил: «Как вы думаете, он ничего не сделает с собой? Нужно ли воспрепятствовать?» Я сказала: не надо. И он согласился.

Тоня умерла в час ночи, а в 11 он сказал мне: «Вы видели?»

Я ничего не видела.

—«Черная тень легла на ее лицо. Она умрет ровно через 2 часа». Я посмотрела тогда на часы, чтобы знать. Потом всё в комнате начало трещать, как паркет летом. Он сказал:

«Так всегда, когда покойники». Я переспросила еще, и он опять сказал: «Покойники». Потом он лежал поперек комнаты, загородив дверь. Он упал на лицо, и его волосы откинулись вперед и совсем намокли в крови. Надо было переступать через него, чтобы выйти. Потом мы остались вдвоем с тетей Машутой. Искали разных вещей, не могли найти ключей в их доме. Было очень весело. Через полчаса пришел пристав составлять протокол. Строго спросил, было ли у него разрешение на ношение оружия. Нам стало очень смешно. Он писал всё в протокол: «розовый дом и второй этаж» — и очень подозрительно смотрел на нас. Их не хотели хоронить вместе. Это было трудно устроить. Мама и теперь не может примириться с тем, что они вместе похоронены. Тоне прислали много венков. Мы с Лидой делили их поровну Но ему кто-то прислал громадный венок из белой сирени с белыми лентами: «Отошедшему». Так и не узнали, кто.

22 июля 1909.

Это было вчера. Лиля пришла смутная и тревожная. Ее рот нервно подергивался. Хотела взять воды. Кружка была пуста. Мы сидели на кровати, и она говорила смутные слова о девочке18... о Петербурге... Я ушел за водой. Она выпила глоток. «Мне хочется крикнуть»...

—Нет, Лиля, нельзя! — Я увел ее в комнату Она не отвечала на мои вопросы, у нее морщился лоб, и она делала рукою знаки, что не может говорить. «У тебя болит?» Она показывала рукою на горло. Так было долго, а, может, и очень кратко. Я принес снова воды и дал ей выпить. И тогда она вдруг будто проснулась. «Который час?»

—Половина четвертого. «Половина четвертого и вторник?»

—Да, Лиля. («Это час и день, в который умер мой отец», — сказала она позже).

—Лиля, что с тобою было? «Не знаю, я ведь спала...»

—Нет, ты не спала.

—«Макс, я что-то забыла, не знаю, что. Что-то мучительное. Скажи, ты не будешь смеяться? Нет, если я спрошу? Можно? Я всё забыла. Скажи, Аморя твоя жена?.. Да... И она любила... Да, Вячеслава... Нет, был еще другой человек, ты говорил... Другой... Нет, я всё забыла... Макс, я ведь была твоей... Да, но я не помню... Я ведь уже не девушка... Ты у меня взял... Тебе я всё отдала, только тебе. Ты ведь меня никому не отдашь? Но я совсем не помню ничего, Макс. Я не помню, что я была твоей. Но я еще буду твоей. Ведь никто раньше тебя... Я не помню...»

Я понимаю, что с нею случилось то, что было с А<нной> Р<удольфовной> после церкви St. Жермен л'Оксерруа. Я называю ей некоторые имена (В. Н.), и она не понимает и не знает их. «Макс, напомни, о чем мы говорили до тех пор, как я заснула».

—Лиля, ты не спала. У тебя глаза были раскрыты. Только ты не могла говорить и отвечала мне жестами. Мы говорили раньше о девочке... (она не понимает).

—Почему о девочке... О Марго19? Она смешная... В это время стучит в комнату Алихан20 и зовет пить чай. Мы идем туда. Лиля идет, хромая и шатаясь. Сперва она очень бледна, но потом овладевает собой и разговаривает со всеми, как будто ничего не было.

После она идет купаться в большую волну и опять возвращается. Я сижу с ней и думаю о том, что это неожиданное забвение — чье-то благодеяние. Точно кто-то волей вынул из нее память о прошлом. Кто? Мне приходит на мысль К.

—«Макс, теперь я ничего не помню. Но ведь ты все знаешь, ты помнишь. Я тебе все рассказала. Тебе меня отдали. Я вся твоя. Ты помнишь за меня».

Она садится на пол и целует мои ноги. «Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой Бог. Я тебе молюсь, Макс». Меня охватывает большая грусть. — Лиля, не надо. Этого нельзя. — Нет, надо, Макс...

Сегодня же перед обедом:

«Макс, были опять события, много и важные... Нет, не несколько минут, целых полчаса. Я видела опять Того Человека... Я умывалась... Он появился между мною и окном... там... Я чувствовала холод от него. Точные слова не помню... Они точно звучали во мне... Когда я увидала его, я всё вспомнила. И Он сказал мне, что он не должен был больше приходить ко мне, но пришел... предупредить... Что если я останусь твоей, то в конце будет безумие для меня... И для тебя. Макс. Страшно сладкое безумие. Он сказал, что девочка может быть у нас, но и она будет безумна... Что ее не надо... Макс... и что надо выбрать... Или безумие... сладкое! или путь сознания — тяжелый, больной... И я. Макс, выбрала за себя и за тебя... Я не могла иначе... Я должна была выбрать. Я выбрала не быть твоей... И «девочки» не надо... Что ж, Макс, она будет безумная?.. И я всё вспомнила: и как я была твоей, и Г<умилева>, и К. Я ведь была совсем твоей, Макс. Ведь эти дни ты мог сделать со мной всё, что хочешь. У тебя была безграничная власть. Тебе меня совсем отдали. Это уже было начало безумия. Я могла только молиться тебе и целовать ноги. Теперь я снова сама. И мы будем вместе, Макс. Ты не покинешь меня. Но, Он сказал тоже, что если ты еще раз возьмешь меня, еще хоть раз, то ты уйдешь от меня совсем. И... Макс... если тебе будет надо... хоть на минуту, я буду снова твоей. Но я в себе чувствую силу: я сама удержусь, и ты помоги мне. Теперь всё правда. Я теперь всё вспомнила. Я могу теперь думать о В<севолоде> Н<иколаевиче>. Я его люблю теперь. Я, Макс, может, уйду к нему, но я не буду ничьей больше. Это тебе, Макс. Я ведь эти дни не могла думать о нем; я вспоминала почти с ненавистью и писала по нескольку строчек.

..Лицо моего Человека... Он блондин. У него длинная борода, темнее волос. Нос горбатый. Большие темные глаза с такими кругами.»

7 августа

В Феодосии. У Алек<сандры> Мих<айловны> <Петровой>, потом у Богаевского. Ребиков.

<...>

В тот же день мы были с Лилей у «доктора арабских наук» Гассан-Байрам-Али.

«Слушайте, что Вам говорит аравийский наука кабалистика. Слушай внимательно: слушай... У каждого человека есть свой звезда... темный звезда или светлый звезда. Здесь про тебя написано в аравийский наука, что у тебя нет ни большая счастья, ни несчастья. Средне. Но все Ваши несчастья прошел до 30 лет, все самый тяжелый.

И Вы женат, только одно имя, что женат... У тебя такой судьба, что она не судьба. Ничего дурного тебе от нее нет, но ничего и хорошего нет. У нее один день так, а другой совсем не так, и Вам лучше меньше об ней думать. Чем меньше думаешь, тем лучше.

И еще говорит про вас арабский наука, что Вы вот не очень молод, но вокруг вас очень много женщин, и все Вас любят, и что другой бы мог что угодно с ними сделать, но только Вы с ними всегда очень вежливы. А только капитал у Вас никогда большой не будет. Вы такой человек. Другой бы мог большие деньги иметь, а Вы нет. Так всегда не будет хватать.

Много есть у Вас, кто не любит и клевещут на Вас. Но от высокопоставленных лиц Вам уважение большое. У Вас такой работа умственный. Сейчас у вас начинается дело такое: и все вокруг Вас говорят и вы всем работу даете. Но это дело еще не Ваше дело. Ваше дело будет в 34 года. Теперь Вам изменение жизни предстоит в течение двух месяцев (август, сентябрь) и потом через 6 месяцев».

Он говорил еще о путешествии далеко за воду с юношей: черным; и о том, что я буду в Персии.

Метки: волошин черубина |

Allegro - стихотворения |

| ПЕТЕРБУРГ |

Город туманов и снов

Встает предо мною

С громадой неясною

Тяжких домов,

С цепью дворцов,

Отраженных холодной Невою.

Жизнь торопливо бредет

Здесь к цели незримой...

Я узнаю тебя с прежней тоской,

Город больной,

Неласковый город любимый!

Ты меня мучишь, как сон,

Вопросом несмелым...

Ночь, но мерцает зарей небосклон...

Ты весь побежден

Сумраком белым.

1901

| *** |

| НЕРАЗРЫВНО |

| 3. Гиппиус |

Чем леденей и ближе дышит смерть,

Тем жарче алость поцелуя,

И стонет страсть в надгробном «аллилуйя».

В земных водах мерцает твердь.

И не дышал бы страстью вешний цвет

Так сладко, если б смерти жало

По осени плодам не угрожало:

Без тени смертной — страсти нет.

Помнишь, мы над тихою рекою

В ранний час шли детскою четой,

Я — с моею огненной тоскою,

Ты — с твоею белою мечтой.

И везде, где взор мой замедлялся,

И везде, куда глядела ты,

Мир, огнем сверкая, загорался,

Вырастали белые цветы.

Люди шли, рождались, умирали,

Их пути нам были далеки,

Мы, склонясь над берегом, внимали

Тихим сказкам медленной реки.

Если тьма дышала над рекою,

Мы боролись с злою темнотой:

Я — с моею огненной тоскою,

Ты — с твоею белою мечтой.

И теперь, когда проходят годы,

Узкий путь к закату нас ведет,

Где нас ждут немеркнущие своды,

Где нам вечность песнь свою поет.

Мы, как встарь, идем рука с рукою

Для людей непонятой четой:

Я — с моею огненной тоскою,

Ты — с твоею белою мечтой.

|

Метки: стихи аллегро |

Allegro |

ПОЛИКСЕНА СЕРГЕЕВНА СОЛОВЬЕВА

(Allegro)

(1867 - 1924)

| Я не знаю покоя, в душе у меня Небывалые песни дрожат… Allegro Поликсена Соловьева, родная сестра философа и поэта Владимира Соловьева, родилась 20 марта 1867 года. Она была последним, двенадцатым ребенком в семье известного историка Сергея Михайловича Соловьева. С.М. Соловьев в это время занимал должность ректора Московского университета. |

Метки: семья соловьевых аллегро биография |

Старая подшивка газеты "За пятилетку", 1936 год - 6 лет без Маяковского |

Старая подшивка газеты "За пятилетку", 1936 год. Статья называется "Шесть лет со дня смерти В.В. Маяковского".

Сначала обычная биографическая информация: "Лучший талантливый поэт нашей советской эпохи, Владимир Владимирович Маяковский родился" …. Потом интересные подробности. Вспомните, встречали вы их в своих школьных учебниках?

Психология Маяковского формировалась под впечатлением героической борьбы кавказских революционеров и дикого произвола проводников и вдохновителей колониальной политики Кавказа.

В 1906 году семья Маяковского переезжает в Москву, где он знакомится с большевиками и читает нелегальную литературу. В 1909 году Маяковский вступает в РСДРП (большевиков). Вскоре он становится пропагандистом, на общегородской конференции избирается в состав Московского комитета. Маяковского арестовывают. Удачным обманом следователя (писал социяльдимократичисекая вместо социал-демократическая) Маяковский добился того, что его выпускают на поруки. Но через год его снова арестовывают, и он в течение одиннадцати месяцев отбывает наказание в Бутырской тюрьме.

После выхода из тюрьмы Маяковский порывает связь с большевиками и решает посвятить свою жизнь искусству. В то время ему казалось, что политическая деятельность и искусство несовместимы.

Дальше про футуристов и про то, как Маяковский ходил в жёлтой кофте, а вместо галстука носил морковь. В этом выражалось анархическое бунтарство.

Октябрьскую революцию Маяковский встретил радостно, и он понял, что это его революция. Понял по-своему, по-бунтарски.

Затем коротко – о произведениях. И даже удивило, что о смерти – правда:

«Маяковский умер 14 апреля 1930 года, покончив жизнь самоубийством»

И не обошлось без великого и ужасного:

«Вождь народов тов.Сталин сказал о Маяковском: «Маяковский был и остаётся лучшим талантливым поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление».

Вот так, отметили дату.

Метки: хроника маяковский |

Врубель и Рерих (продолжение далее) |

Необыкновенна плодовитость Врубеля в эту пору жизни, т.е. с 90-го года, когда он переехал в Москву, и до страшного приступа душевной болезни в 1902-м. Он берется за все, что дает ему повод утолить свою страсть к волшебному орнаменту и излить сердце красотой сказочной. Он работает усердно в гончарной мастерской села Абрамцева, возрождая вместе с М. Якунчиковой и Е. Поленовой русский кустарный стиль, и овладевает в совершенстве техникой нежных майоликовых полив («Камин», «Купава», «Морские царевны»), расписывает «талашкинские» балалайки, создает декорации для «Царя Салтана» мамонтовской постановки. Он пишет былинные картины («Садко», «Богатырь»), пейзажи с цветами и животными («Сирень» — 1901, «Кони» — 1899), портреты жены, артистки Забелы-Врубель, с которой навсегда соединила его «Волхова» из «Садко» Римского-Корсакова, иллюстрирует Лермонтова (1891) и Пушкина (1900) (изумительная акварель «Тридцать три богатыря»)... Всего не перечислишь.

Но сверкающей нитью через творчество столь разностороннего мастера — скульптора, гончара, монументального декоратора, станкового живописца, театрального постановщика — проходит мысль-бред: Демон, «Дух гордости и красоты, дух ненависти и глубокого сострадания, истерзанный и великолепный дух», как талантливо определил однажды А. Бенуа (цитирую на память).

Десять лет прошло после первого воплощения этого рокового образа (первого ли?). С тех пор у каменного, пещерного Демона go-го года выросли гигантские крылья из павлиньих перьев и чело украсилось мерцающей опалами диадемой, и лик стал соблазнительно страшен. Молодой «Демон» Врубеля кажется мускулистым, мужественно-грузным титаном, только что возникшим из волшебных недр природы и готовым опять войти в нее, исчезнуть в родимом хаосе. На картине 1903 года перед нами Дух, вкусивший всех отрав греха и наслаждения, созерцавший Бога и отверженный Богом, околдованный роскошью своего одиночества, Серафим-гермафродит, проклятый и проклинающий, простертый беспомощно, судорожно-угрюмый. Свое ли угаданное безумие хотел выразить художник в этом символе страстной гордыни? Возможно. Но возможно, что не только призраком собственной муки являлся для него этот спутник жизни...

Праздно было бы гадать. «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь, — говорит Достоевский, — тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Достоевский все же пишет «дьявол» с маленькой буквы, Врубель написал с большой.

Я увидел Врубеля в том же 1902 году на выставке «Мира искусства». Он привез свою картину из Москвы, где она была выставлена только несколько дней. Художник все не решался признать ее законченной. В Петербурге началась та же пытка. Не успели повесить холст, как Врубель принялся опять переписывать. Ежедневно до двенадцати часов, когда было мало публики, он сосредоточенно «пытал» своего Демона, стирал и накладывал краски, менял позу фигуры, усложнял фон, переделывал больше всего лицо, в конце концов, может быть, искомкал кое-что. Это уж было не творчество, а самоистязание. Спустя два месяца его поместили в больницу для душевнобольных.

Случалось с ним «это» и прежде, но не в такой острой форме. Позже еще два раза возвращался Врубель к жизни и немедленно брался за кисти. В эти светлые перерывы создано им немало замечательных холстов и огромное количество рисунков. Каждый раз ему казалось, что теперь-то и начнется «настоящее». Особенно плодовит был 1904 год, когда художник жил в московской лечебнице доктора Усольцева. Написаны были два автопортрета, портреты семьи Усольцева, портрет жены (на фоне пейзажа с березами) и два или три других, акварель «Путь в Эммаус», эскизы «Иоанна Предтечи» и «Пророка Иезекииля», «Ангел с мечом и кадилом» и др. Совершенно исключительная по перламутровой прелести небольшая картина «Жемчужина» написана им в этот же период и несколько позже — превосходный, до жути выразительный портрет поэта Брюсова, оставшийся неоконченным (1906), — кажется, последняя работа перед смертью, наступившей только в 1910 году, — и портрет жены художника в лиловом платье «с камином» (1904), тоже неоконченный.

Можно наполнить целую книгу анализом этого призрачного портрета (лицо едва намечено), так полно отпечатлелся на нем лихорадочный темперамент Врубеля-живописца, боготворившего трепеты формы, волшебство земного праха, чудесные его отдельности, изломы тканей, мозаику светотени, мятежные неясности цвета. Здесь он не «каменный», а огненный и дымный. Но какая точность наблюдения в этой фантасмагории серо-фиолетового шелка, вспыхивающего розовыми бликами. Какое мудрое внимание к мелочам и какое свое отношение ко всему, что тысячу раз делали другие. Зная все секреты академического совершенства, Врубель непостижимо дерзко подходит к натуре «с другого конца», забывает начисто уроки Академии и творит какую-то легенду бликов, линий и плоскостей. За много лет до кубистов Врубель обращался с формой не менее самовластно, чем они, деформируя, если надо, анатомию тел и ракурсы, дробя на тонко очерченные фрагменты пересекающиеся поверхности предметов.

«Кристаллообразной» назвали его технику, и действительно может казаться, что от «кристаллов» Врубеля до «кубов» Меценже один шаг. Но если вдуматься, кажущееся сходство сведется на нет и даже обратится в противоположность. Ведь кубизм, по сущности своей, сугубо материалистский формализм. Он оставляет природе одни объемы и плоскостные сечения, дабы лучше передать вещественную математику форм. Он стереометричен, он абстрактен, отнюдь не психологичен и не декоративен. Приемы Врубеля, напротив того, именно психологичны и декоративны. Его нисколько не занимают объемы, как таковые. Он ломает обычную цельность зрительного восприятия, чтобы сообщить формам трепет как бы изнутри действующих сил. Он одушевляет. Для него материя словно вечно рождается из хаоса, его мир — становление, неразрывно связанное с человеческой мыслью и с человеческой роскошью красоты.

В этом искусствовоззрении безусловно сказалось изучение художником византийско-русской изографии: линейная иконописная узорность вытекает из требований декоративных и иератических. Иконописец не мог изображать природу реально, во-первых, потому что хотел вызвать образом не впечатление яви, а потустороннюю грезу, иную землю и небо иное; во-вторых, потому что византийская традиция вышла из украшения плоскости, стены храма, иконной доски, пергаментного листа и была враждебна трехмерной иллюзии (отсюда и обратная перспектива): тут вопрос стиля... Теми же мотивами отчасти руководствуется Врубель. Он не хочет быть «натуральным», сознательно отступая от видимости явной во имя правды магической. И так же стремится он к украшению плоскости, не только к изображению на плоскости.

|

Метки: врубель рерих искусство художники |

Врубель и Рерих (продолжение) |

Это было в начале 80-х годов. До того Врубель, по окончании университета, учился года четыре в Академии, где приобрел славу образцового рисовальщика. Классные работы Врубеля: композиции «Из римской жизни», «Натурщица» (1883) (собрание Терещенко в Киеве) и др. — действительно мастерство исключительное. Но Академии он не окончил и никогда больше не воспользовался школьным своим стилем. Все дальнейшее его творчество — убежденное отрицание академического канона.

Врубель был гений. Ему не пришлось мучительно преодолевать приобретенных навыков. Новая вдохновенно личная форма далась ему по наитию. Когда профессор Прахов обратился к двадцатичетырехлетнему ученику Чистякова с предложением реставрировать роспись заброшенной церкви Кирилловского монастыря близ Киева, этот ученик, еще ничего не создавший, был уже зрелым мастером, готовым на подвиги. Во главе целой артели подмастерий он. лихорадочно принялся за гигантский труд (древняя монастырская стенопись XII века оказалась в таком виде, что надо было все создать заново). В один год нарисовал он более 150 огромных картонов, которые и были исполнены помощниками, и написал собственноручно: Сошествие Св. Духа на Апостолов в своде на хорах, а ниже — Моисея, Надгробный плач в аркосолии паперти, две фигуры ангелов с рипидами — в крестильне, и над входом в нее — Христа, и четыре образа для иконостаса: Спасителя, Богоматери, Св. Кирилла и Св. Афанасия.

Для меня несомненно, что роспись Кирилловской церкви — высочайшее достижение Врубеля, и притом достижение глубоко национальное, что бы ни говорили о нерусском (польском) происхождении художника и его эстетическом космополитизме. Гениальное искусство всечеловечно, но гений оттого и гений, что умеет подслушать внушения великой нации. Его духом творит народ и в его духе себя обретает. Дело тут не в византийском каноне, — ведь обращались к нему и будут обращаться многиехудожники в стране, где до сих пор еще жива ремесленная традиция иконописания, — а в пламенном претворении художественной сущности взлелеянного столетиями церковного нашего искусства. Я подчеркиваю — художественной, ибо с точки зрения чисто религиозной, православной, вероятно, далеко не безупречен Врубель. Я вовсе не хочу сказать, что в нашу безбожную эпоху он возвысился до того идеала народной святости, которым насыщено творчество изографов-схимников старины. Конечно нет. То, что выразил Врубель, если покопаться придирчиво, — я не знаю, окажется ли таким же благостным, как те серебристые и бархатистые краски, которыми он написал «Сошествие Св. Духа» и «Надгробный плач». По крайней мере на меня от всех ликов Врубеля-иконописца, из всех этих зрачков, пристальных, немыслимо расширенных, огромных, веет потусторонней жутью, что сродни соблазнительному пафосу его вечного спутника — Демона. Нет, я говорю о Врубеле-художнике, не о Врубеле-мистике, о художнике до крайности субъективном и в то же время — вот здесь-то и диво! — угадавшем сверхличный лад искусства, завещанного народными веками. Самое же поразительное в византийстве Врубеля та свобода, с какой он пользуется иератической формой, насыщая ее своей мечтой и обнаруживая жизненность застылых, мертвенных, как нам представлялось еще недавно, канонов. Что создал бы Врубель, если бы ему дана была возможность продолжить гениальный юношеский опыт, если бы хоть немного поняли его тогда... Если бы!

Окончив работу в Кирилловской церкви, он сразу стал готовиться к новому, еще большему подвигу, к росписи Владимирского собора, которой тоже заведовал Адриан Прахов. В киевском собрании Терещенко сохранилось множество акварелей, проектов этой росписи, — огненный след невоплощенного чуда. Они были изданы лет пятнадцать назад «Золотым руном». Еще острее и необычайнее отразилась в них прозорливая фантазия Врубеля, роскошь красочного замысла и линейного ритма сочетались с неизъяснимо-страдальческим эзотеризмом: преображенная плоть, сияние радуг надмирных, лучи и нимбы запредельного света, струящиеся складки легких риз и взоры, грозные, жуткие, узревшие несказанное... Но был один недостаток в проекте Врубеля: гениальность. С этим недостатком не могли примириться ни Прахов, ни его покровители из сановного духовенства. Заказ был передан Виктору Васнецову, которым тогда начали восторгаться. Врубелю поручили только украсить орнаментом часть пилонов. Он вдохновенно выполнял и эту задачу (в конце 80-х годов), превратив мотивы византийского и древнерусского узоров в какую-то прихотливую сказку-симфонию растительно-суставчатых форм и научив многому Васнецова, который умело использовал и врубелевский орнамент, и его реставрацию Кирилловских фресок, использовал именно так, как требовалось, чтобы толпа «приняла». Васнецов-то был достаточно не гений для этого. И невольно спрашиваешь себя, не явилась ли первая несправедливость по отношению к Врубелю, на которого решительно никто не обращал внимания, в то время как пелись дифирамбы Васнецову, не явилась ли эта обидная неудача исходной точкой всего последующего его мученичества? Современники не позволили ему слагать молитвы в доме Божием, и уязвленная гордость его стала все чаще обращаться к тому Духу тьмы и ненависти, который в конце концов испепелил его воображение, довел до безумия и смерти. Творческое равновесие было утрачено, заветная цель отодвинулась куда-то, начались и житейские невзгоды, борьба за кусок хлеба и, главное, сознание своей непонятости, беспросветного, обидного одиночества. Даже «Мир искусства» отвергал сначала его картины (не был принят на выставку 1899 года и «Богатырь»), а критика просто молчала о нем, как будто и не было его вовсе, до той минуты, когда (после падшего «Демона») стали опрокидываться на его голову ушаты насмешек и идиотских нравоучений.

Как бы то ни было, Врубель не сдался. Он не изменил ни своей никому не доступной манере, ни призванию декоратора в «большом стиле». Нищенствовал, но не писал того, что требовал современный вкус. Лучшим доказательством, что он умел «быть как все», может служить вполне реалистский, приближающийся к Серову, портрет Арцыбушева. Какой прославленной знаменитостью сделался бы он, захоти только множить эти «портреты портретовичи», как выразился один остроумец. Он не захотел, предпочел работать для себя и отдавать задаром фантастическое свое «гениальничание» нескольким меценатам, у которых хватало смелости удивлять знакомых необычайностью Врубеля. Московская денежная знать заказывала ему панно для особняков в декадентском стиле, входившем тогда в моду. Он брался с увлечением за эту стенную живопись, неистощимый в композиции, ослепительный в красках, не уступающий ничего из своих художественных убеждений и расплачиваясь за свое упорство частыми неудачами у заказчиков. Так создались «Суд Париса» (1894), триптих, напоминающий, пожалуй, Пюви де Шаванна, затем серия декоративных композиций на сюжет «Фауста» для Морозовых («Полет Фауста и Мефистофеля», «Фауст и Маргарита» и др.), три панно «Времена года» (1897), неподражаемо-сказочная «Царевна Лебедь» (1899). Тогда же написаны им гигантские панно для Нижегородской выставки: «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович» (1896), торжественно не принятые, выдворенные вон с выставки по приговору академического ареопага.

Метки: искусство художники рерих врубель |

Сергей Маковский "Врубель и Рерих" |

Случайно написались эти два больших имени рядом. Но если вдуматься — рядом стоять им и подобает, несмотря на несоизмеримость их талантов, полнейшую противоположность личных черт и несходство жизненных путей... Врубель, страдалец порывистый и нежный, гордый до ребячества, страстный до безволия и разгула, гениальный до болезни, и — Рерих, баловень судьбы, уравновешенный до черствости, упорный, как хорошо слаженная машина, гениально здравомыслящий и добродетельный до абсолютного эгоизма!.. Врубель всегда горяч, пламенен, одержим любовью всеозаряющей, даже тогда, когда в припадках болезненной ненависти искажает судорожной злобой лик своего Демона. Рерих всегда холоден, неизменно, жутко нем даже тогда, когда хочет быть ласковым и осветить человеческим чувством каменную пустынность седых далей. Врубель — весь сверкающий, изломанный, мятущийся в поисках неутомимых, в грезах вихревых, в любви, взыскующей чуда, в созерцании зыбкости форм и красочных трепетов, весь в напряженном движении, зоркий, тончайший, ослепительный. Рерих — сумрачный или холодно-цветистый, странно спокойный, уверенно прокладывающий свой путь по дебрям неподвижным, среди скал приземистых и валунов, на берегах, где все застыло, где все из камня — и люди, и облака, и цветы, и боги... И тем не менее... Уж одно то, что их можно противополагать друг другу, мученика Врубеля, долго не признанного, до конца дней не понятого, распятого медленным распятием позорного недуга, и плодовитого, сразу прославленного удачника Рериха, даже в дни революции избравшего счастливый жребий и ныне блистающего в стране долларов, уж одно то, что это сопоставление не кажется неуместным, а как-то само собой напрашивается, доказывает, что есть нечто в творчестве обоих, на глубине какой-то, не на поверхности, роднящее их, сближающее и дающее право говорить о них одним языком.

Оба они — потусторонние. Кто еще из художников до такой степени не на земле земной, а где-то за тридевять царств от действительности, и притом так, будто сказка-то и есть вечная их родина — jenseits vom Guten und Bösen? Оба они — горние и пещерные: волшебствуют на вершинах, для которых восходит и заходит не наше солнце, и в таинственных гротах, где мерцают самоцветные камни невиданных пород. С этих вершин открываются дали таких древних просторов, в этих гротах такое жуткое безмолвие... Если спросить Рериха, что он больше всего любит, он ответит: камни. Сказочным окаменением представляется мне мир Рериха, и краски его ложатся твердые, словно мозаика, и формы его не дышат, не зыблются, как все живое и преходящее, а незыблемо пребывают, уподобляясь очертаниями и гранями своими скалам и пещерным кремням.

И в живописи Врубеля есть начало каменное. Разве не из хаоса чудовищных сталактитов возник его «Сидящий Демон», написанный еще в 1890 году, т. е. непосредственно после того, как были им созданы эскизы — увы, невыполненные — для росписи Владимирского собора, продолжение гениальное замыслов Александра Иванова (акварели на библейские темы). Не высечен ли из камня, десятью годами позже, и врубелевский «Пан», седокудрый, морщинистый, зеленоглазый леший-пастух, могучий, огромный, невероятный, веющий всеми древними истомами страстных таинств? Такой же и «Богатырь» Врубеля в зарослях дремучего бора, изваянный вместе с конем своим страшилищем из глыбы первозданной.

И в живописи Врубеля есть начало каменное. Разве не из хаоса чудовищных сталактитов возник его «Сидящий Демон», написанный еще в 1890 году, т. е. непосредственно после того, как были им созданы эскизы — увы, невыполненные — для росписи Владимирского собора, продолжение гениальное замыслов Александра Иванова (акварели на библейские темы). Не высечен ли из камня, десятью годами позже, и врубелевский «Пан», седокудрый, морщинистый, зеленоглазый леший-пастух, могучий, огромный, невероятный, веющий всеми древними истомами страстных таинств? Такой же и «Богатырь» Врубеля в зарослях дремучего бора, изваянный вместе с конем своим страшилищем из глыбы первозданной.

Нечеловеческие, не дружные с естеством земным образы манили и терзали Врубеля, и язык красок, которым он воплощал эти образы, — сверкание волшебных минералов, переливы огненной стихии, затвердевшей в драгоценном камне. Недаром наука магов суеверно чтит природу камней, считая их обиталищем гениев; заклинательными формулами, обращенными к ним, наполнены фолианты герметистов и алхимиков. Искусство Врубеля возродило мудрость этих естествоиспытателей чуда. Он вещал о чудесном. Чтобы явить нам апостолов, Христа и плачущую над Его гробом Богоматерь, чтобы рассказать о красоте истерзанной падшего Духа, которым он всю жизнь бредил, он приносил из магических подземелий пригоршни небывалых кристаллов и с гор недосягаемых лучи довременного солнца.

Врубелю нужны были стены, стены храмов для осуществления декоративных пророчеств, наполнявших его душу. Один раз, в самом начале творческой дороги, ему удалось добиться этого права, и то, что он осуществил, — красота непревзойденная: я говорю о Кирилловской росписи. Но никто не понял. И даже много лет спустя, когда самые благожелательные наконец увидели, все же оценить не сумели. В восторженных статьях, на страницах «Мира искусства» 1903 года, и Александр Бенуа (сначала уличавший Врубеля в «ломании» и «гениальничании»), и Н. Н. Ге ставят ему в укор как раз наиболее прозорливое в этих фресках — близость византийской традиции — и отдают предпочтение алтарным иконам, написанным под впечатлением венецианского кватроченто, Чима да Конельяно и Джованни Беллини. Между тем именно в византизме молодого Врубеля сказался его гений. Он почуял — первый, одинокий, едва выйдя из Академии, никем не поддержанный, — что родники неиссякаемые «воды живой» таятся в древней нашей живописи и что именно через эту живопись православного иератизма суждено и нам, маловерным и омещанившимся, приобщиться истинно храмовому религиозному искусству: и декоратиз-му его и мистической духовности.

Метки: искусство художники рерих врубель |

Георгий Адамович |

Где ты теперь? За утесами плещет море,

По заливам льдины плывут,

И проходят суда с трехцветным широким флагом.

На шестом этаже, у дрожащего телефона

Человек говорит: «Мария, я вас любил».

Пролетают кареты. Автомобили

За ними гудят. Зажигаются фонари.

Продрогшая девочка бьется продать спички.

Где ты теперь? Н стотысячезвездном небе

Миллионом лучей белеет Млечный путь,

И далеко, у глухогудящих сосен, луною

Озаряемая, в лесу, века и века

Угрюмо шумит Ниагара.

Где ты теперь? Иль мой голос уже, быть может,

Без надежд над землей и ответа лететь обречен,

И остались в мире лишь волны,

Дробь звонков, корабли, фонари, нищета, луна, водопады?

1920

| *** |

По широким мостам… Но ведь мы все равно не успеем,

Эта вьюга мешает, ведь мы заблудились в пути

По безлюдным мостам, по широким и черным аллеям

Добежать хоть к рассвету, и остановить, и спасти.

Просыпаясь дымит и вздыхает тревожно столица.

Рестораны распахнуты. Стынет дыханье в груди.

Отчего нам так страшно? Иль, может быть, все это снится,

Ничего нет в прошедшем, и нет ничего впереди?

Море близко. Светает. Шаги уже меряют где-то,

Но как скошены ноги, я больше бежать не могу.

О еще б хоть минуту! И щелкнул курок пистолета,

Все погибло, все кончено… Видишь ты, — кровь на снегу.

Тишина. Тишина. Поднимается солнце. Ни слова.

Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит.

И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,

Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.

1921

Метки: адамович |

Любовь Блок И БЫЛИ, И НЕБЫЛИЦЫ О БЛОКЕ И О СЕБЕ |

И БЫЛИ, И НЕБЫЛИЦЫ О БЛОКЕ И О СЕБЕ

...Я решаюсь говорить о тех трудностях и сложностях, которые встали перед моей коренной неосведомленностью в делах жизни, в делах любви. Даже сильная и уверенная в себе женщина в расцвете красоты и знания победила их впоследствии с трудом. Я оказалась совершенно неподготовленной, безоружной. Отсюда ложная основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с Блоком, отсюда безвыходность стольких конфликтов, сбитая линия всей моей жизни. Но обо всем по порядку.

...Я решаюсь говорить о тех трудностях и сложностях, которые встали перед моей коренной неосведомленностью в делах жизни, в делах любви. Даже сильная и уверенная в себе женщина в расцвете красоты и знания победила их впоследствии с трудом. Я оказалась совершенно неподготовленной, безоружной. Отсюда ложная основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с Блоком, отсюда безвыходность стольких конфликтов, сбитая линия всей моей жизни. Но обо всем по порядку.

Конечно, не муж и не жена. О Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я, и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусости и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, что только он любит и ценит меня, живую женщину, что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому, оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь. Я не пошла на услаждение своих «женских» претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. Отказавшись от этого первого серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям — это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону несущественен.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца, погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обыденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и бог знает еще что1. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его — опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? «И ты также». Это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло «как по писаному».

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти, — это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.

Весна этого года — длительный «простой» двадцатичетырехлетней женщины. Не могу сказать, чтобы я была наделена бурным темпераментом южанки, доводящим ее в случае «неувязки» до истерических, болезненных состояний. Я северянка, а темперамент северянки — шампанское замороженное... Только не верьте спокойному холоду прозрачного бокала — весь искрящийся огонь его укрыт лишь до времени. К тому же по матери я и казачка (мама — полуказачка, полушведка). Боря верно учуял во мне «разбойный размах»; это было, это я знаю. Кровь предков, привыкших грабить, убивать, насиловать, часто бунтовала во мне и толкала на свободолюбивые, даже озорные поступки. Но иногда — заедала рефлексия, тягость культуры, тоже впитанная от рождения. Но иногда — прорывалось...

Той весной, вижу, когда теперь оглядываюсь, я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я теперь рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не могу противопоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость. Да по правде сказать, и была же я в то время и семьей Саши, и московскими «блоковцами» захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чуяла; и у более умудренной опытом голова могла закружиться. Если я пожимала плечами в ответ на теоретизирования о значении воплощенной во мне женственности, то как могла я удержаться от соблазна испытать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего на Боре, самом значительном из всех? Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон Жуан, хотя таким никогда и не был. Долгие, иногда четырех- или шестичасовые его монологи, отвлеченные, научные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением ко мне; или прямо или косвенно выходило так, что смысл всего — в моем существовании и в том, какая я.

Не корзины, а целые «бугайные леса» появлялись иногда в гостиной — это Наливайко или Владислав, смеясь втихомолку, вносили присланные «молодой барыне» цветы. Мне — привыкшей к более чем скромной жизни и обстановке! Говорил и речью самых влюбленных напевов — приносил Глинку («Как сладко с тобою мне быть» и «Уймитесь, волнения страсти»2, еще что-то). Сам садился к роялю, импровизируя: помню мелодию, которую Боря называл «моя тема» (т. е. его тема). Она хватала за душу какой-то близкой мне отчаянностью и болью о том же, о чем томилась и я, или так мне казалось. Но думаю, что и он, как и я, не измерял опасности тех путей, по которым мы так неосторожно бродили. Злого умысла не было и в нем, как и во мне.

Помню, с каким ужасом я увидела впервые: то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим «изобретением», неведомым, неповторимым, эта «отрава сладкая» взглядов, это проникновение в душу без взгляда, даже без прикосновения руки, одним присутствием — это может быть еще раз и с другим? Это — «бывает»? Это я смотрю вот так на Борю? И тот же туман, тот же хмель несут мне эти чужие, эти не Сашины глаза?

Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с «Парсифаля»3, где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где — на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то его фразу я повернулась к нему лицом — и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая...» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, — о как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость, немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла. И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом (смешно тебе, читательница, это начало «падений» моего времени?)... Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) — отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы.

(Дорогой читатель, обращаюсь теперь к Вам; я понимаю, как Вам трудно поверить моему рассказу! Давайте помиримся на следующем: моя версия все же гораздо ближе к правде, чем Ваши слишком лестные для А. Белого предположения.) То, что я не только не потеряла голову, но, наоборот, отшатнулась при первой возможной близости, меня очень отрезвило. При следующей встрече я снова взглянула на Борю более спокойным взглядом, и более всего на свете захотелось мне иметь несколько свободных дней или даже недель, чтобы собраться с мыслями, оглядеться, понять, что я собираюсь делать. Я попросила Борю уехать. В гостиной Александры Андреевны4, у рояля, днем, вижу эту сцену: я сидела за роялем, он стоял против меня, облокотившись на рояль, лицом к окнам. Я просила уехать, дать мне эту свободу оглядеться и обещала ему написать сейчас же, как только пойму. Вижу, как он широко раскрытыми глазами (я их называла «опрокинутыми» — в них тогда бывало не то сумасшествие какое-то, не то что-то нечеловеческое, весь рисунок «опрокинутый»... «Почему опрокинутые?» — пугался всегда Боря) смотрит на меня, покоренный и покорный, и верит мне. Вот тут-то и был тот обман, на который впоследствии жестоко жаловался Боря: я ему не показала, что уже опомнилась. Я его лишала единственного реального способа борьбы в таких случаях — присутствия. Но, в сущности, более опытному, чем он, тот оборот дела, который я предлагала, был бы достаточно красноречивым указанием на то, что я отхожу. Боря же верил одурманенным поцелуям и в дурмане сказанным словам — «да, уедем», «да, люблю» и прочему, чему ему приятно было верить.

Как только он уехал, я начала приходить от ужаса в себя: что же это? Ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выделывала! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его, и просила не приезжать. Он негодовал, засыпал меня письмами, жаловался на меня всякому встречному; это было даже более комично, чем противно, и из-за этого я не смогла сохранить к нему даже дружбу.

Мы уехали в Шахматово5 рано. Шахматово — тихое прибежище, куда и потом не раз приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мне надо было о многом думать, строй души перестраивался. До тех пор я была во всем покорной ученицей Саши; если я думала и чувствовала не так, как он, — я была не права. Но тут вся беда была в том, что равный Саше (так все считали в то время) полюбил меня той самой любовью, о которой я тосковала, которую ждала, которую считала своей стихией (впоследствии мне говорили не раз, увы, что я была в этом права). Значит, вовсе это не «низший» мир, значит, вовсе не «астартизм», не «темное», недостойное меня, как старался убедить меня Саша. Любит так, со всем самозабвением страсти — Андрей Белый, который был в те времена авторитет и для Саши, которого мы всей семьей глубоко уважали, признавая тонкость его чувств и верность в их анализе. Да, уйти с ним — это была бы действительно измена. У Л. Лесной есть стихотвореньице, которое она часто читала с эстрады в те годы, когда я с ней играла в одном театре (Куоккала, 1914). «Японец» любил «японку одну», потом стал «обнимать негритянку»; но ведь «он по-японски с ней не говорил? Значит, он не изменил, значит, она случайна...» С Андреем Белым я могла бы говорить «по-японски»; уйти с ним было бы сказать, что я ошиблась, думая, что люблю Сашу, выбрать из двух равных. Я выбрала, но самая возможность такого выбора поколебала всю мою самоуверенность. Я пережила в то лето жестокий кризис, каялась, приходила в отчаяние, стремилась к прежней незыблемости. Но дело было сделано; я увидела отчетливо перед глазами «возможности», зная в то же время уже наверно, что «не изменю» я никогда, какой бы ни была видимость со стороны. К сожалению, я глубоко равнодушно относилась к суждению и особенно осуждению чужих людей, этой узды для меня не существовало.

Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как «знакомые». Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо — бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности.