-Рубрики

- Кот по имени Кот (4)

- Бытовое стихоплётство (19)

- Ну и так бывает (8)

- Москва, людская. (3)

- Сны. Нереальная параллельность. (5)

- Люди пишут (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Жизнь, которой не было? |

Какое ваше самое первое воспоминание? Не то, что вы знаете с чьих-то слов, а помните сами? У меня - отец возвращается... с шабашки? осень, холодно, у него борода - огромная, как у абрека, мама говорит "отец идёт". Чужой, страшный, скованность, натянутые приветствия. Между родителями какое-то напряжение. Потом помню, как мы пилим дрова огромной двуручной пилой, я, шкетина, бегаю держась за её ручку, пилит, понятно отец, но, подбадривает - молодец, ровнее держи, помощница. Учил колоть дрова - маленький топорик, вовсе не для колки дров, маленькие чурочки. Мать ругается- зачем ребёнку топор дал, поранится, убьётся. Мне пять … или шесть лет?

Не знаю… Память очень странная штука. Когда я была совсем маленькая очень любила отца и помню больше именно его, все счастливые воспоминая связанны именно с ним. По большому счёту, всё что так нравится сейчас во мне моему мужу - именно от него. Как же так получилось, что детская любовь обернулась ненавистью? Что должно было произойти между родителями, что бы всё кончилось так, как кончилось? В моей голове не увязываются причинно-следственные связи слишком много моя память утаивает от меня…

Помню Коммунарку, старую коммуналку в два этажа, длинный тёмный коридор, заваленный и завешанный всяким хламом. Специфический запах, какой бывает только в старых домах, давно и прочно обжитых, где вынужденно бок-о-бок живут чужие друг другу люди, вечно тусклые лампочки, едва-едва рассеивающие мрак. Огромную, просто гигантскую кухню (на самом деле, сейчас я понимаю, кухня была всего-то метров двадцать площадью), с высоченными закопченными потолками. Четыре чугунных газовых плиты чёрных и страшных, на высоких кривых ножках. Деревянные полы покрашенные коричневой масляной краской - не дай бог было разлить на пол воду или масло - кухня превращалась в каток. Помню, как бабушка жарила картошку на чугунной, тяжеленной сковородке с длинной ручкой. Господи, нигде и никогда я ела больше такой вкусной картошки! Кружочками, с ароматом подсолнечных семечек, в коричневой хрустящей корочке. Есть то, что мы теряем навсегда - безвозвратно. Просто потому что вырастаем. И все эти вкусы, запахи, воспоминания остаются только глубоко в нашей памяти. И не объяснить моей дочке чем отличается вкус картошки, пожаренной на современной тефлоновой сковородке от той, бабушкиной, в кипящем подсолнечном масле, которую караулили стоя на коленках на деревянной облезлой табуретке, сделанной словно для жилища великана, и заглядывая через бабушкино плечо…

Как объяснить, рассказать, что вспоминая бабушкину квадратную комнатку на втором этаже у меня перехватывает дыхание, горло сжимает предательский и спазм и я плачу… оплакиваю то, что никогда не вернётся. Ведь я помню эту комнату до мельчайших подробностей - коричневые с полосками обои, окно с двойными рамами, как снимали глухую раму после зимы, вытряхивая серую, пропылённую вату, заложенную на зиму между рамами - что бы не дуло и не замерзали окна. А они всё равно - замерзали, и на наружных, летних створках, расцветали замысловатые цветы… Зато летом, когда снимали и уносили в подвал зимние рамы на подоконнике можно было лежать, как на кровати!

Божницу в левом углу, горящую лампаду и специфический запах лампадного масла. Помню церковные тексты, записанные от руки в обычных школьных тетрадках круглыми крупными буквами - бабушка плохо видела. Помню как бабушка читала нам эти тексты, как слушали, затаив дыхание - это было покруче современных Гарри Поттеров, одна история про девушку, которую Бог наказал, превратив в деревянную статую, за то, что она танцевала с иконой, чего стоила! Как жаль, что всё это утеряно…

Под божницей стояла кровать на высоких ножках, с периной. Бабушка каждое утро застилала её белоснежным покрывалом с кружевным подзором, до самого пола. Пирамидкой складывала подушки, закрывая их сверху белой же кружевной накидкой…. В ногах кровати - огромный пузатый гардероб (меня пугало само слово), в нём можно было легко спрятать меня, сестру, бабушку и ещё осталось бы место. Отчётливо помню, что старалась не подходить к нему, боялась долго, лет наверно до десяти… Посередине комнаты круглый стол, покрытый скатертью, по кругу - шесть "венских" стульев с круглыми сидушками и гнутыми деревянными ножками. Плетёный абажур на длинном витом шнуре. Вечером, когда включали свет, стоило его качнуть и комната превращалась в волшебную пещеру - по углам, в темноте, таились страшилища , а из-под гардероба таращил глаза-защёлки фанерный чемодан...

В противоположном от божницы углу - печка, на тот момент уже не работающая (было центральное отопление), в уголке, за печкой - стол, вроде современных кухонных, но был он деревянный, крашенный белой краской, с коричневой столешницей и круглыми коричневыми ручками. Над столешницей пристроена была полка с дверками - там у бабушки хранились всяческие запасы - крупа, яйца, соль, постное масло. Внизу, в широкой части - посуда. Холодильника не было! Вы только представьте себе, что сейчас у вас нет холодильника! За молоком, мясом, колбасой или рыбой ходили только когда была необходимость. Любую еду готовили ровно на один раз - если зимой можно было повесить за форточку, то летом - увы, несколько часов при плюс 25 и всё - на выброс… Молоко, оставшееся на ночь, к утру превращалось в простоквашу (попробуйте этот фокус проделать с пастеризованным!). Что бы не скисло - наливали в узкую кастрюльку, кастрюльку с молоком ставили в большую ёмкость и наливали холодную воду. Каждые два-три часа воду нужно было менять. А вы знаете, что сливочное масло, опущенное в холодную воду можно довольно долго хранить даже при плюс 30? Причём воду можно менять всего лишь раз в сутки?

В простенке между окном и печкой стоял диван-книжка с волосяной набивкой. На нем спали мы с сестрой, приезжая к бабушке погостить. Диван был набит так туго, что когда его раскладывали, половинки образовывали два холма с ложбиной посередине, в которую мы с сестрой ночью регулярно скатывались. Этот диван был там всегда, то есть столько, сколько я себя помню. В один из наших семейных сборов бабушка начала жаловаться, что в диване кто-то ходит. И её жалобы едва не сочли за старушечьи капризы , но когда все сидели за столом, из внутренностей дивана внезапно раздался скрежет и потом такой звук, какой бывает, если сильно сжать, а потом отпустить стальную пружину. Все повскакали, стол тут же отодвинули, мужики, вооружившись топором и палкой выдвинули и перевернули диван. Внизу оказалась дыра. Когда вскрыли обивку, там обнаружилось крысиное гнездо. Огромная крыса бросалась на всех, кто приближался … В конце концов её зарубили, а диван, вместе с гнездом и крысятами, вынесли на помойку - бабушка категорически отказалась от такого "предмета интерьера".

Благословенное время, когда поход в подвал за картошкой превращалось в целое приключение! Подвал дома, где жила бабушка был разделён дощатыми перегородками на клети - по числу комнат. Подвал был сквозной - от одного торца дома до другого. Посередине была печь, которая топилась централизованно, но в каждой комнате была еще своя печка. Правда, это всё уже не работало и в подвале было жутко холодно, даже в тридцатиградусную жару. Пахло сыростью, грибами и крысами. Каждая клеть имела дощатую дверь, которая запиралась на висячий замок. Длинный коридор освещался редкими тусклыми лампочками. В подвал вели земляные ступеньки, а дверь разбухала после дождя и с трудом открывалась. По одиночке в подвал не ходили - было страшно. Нас, мелких, пугали, что крысы могут съесть. Но, как всех детей нас манили к себе "ужасы подземелья", потому весть, что нужно спуститься за картошкой воспринималась с восторгом, хотя волосы на затылке шевелились от страха, стоило отойти от бабушки на пару шагов в глубь коридора…

Помимо подвала, было ещё одно место, которое у нас сестрой вызывало глубокий и неподдельный ужас. Туалет. И, ведь согласитесь - никуда не денешься, рано или поздно, идти придётся… Это была дощатая каморка в конце коридора, у самой входной двери. Доски были грубые, крашеные коричневой краской. Неизменная газета, нанизанная на гвоздь-сотку. Унитаз в потёках ржавчины, которая не отмывалась ничем, прикреплённый к деревянному же, такому же коричневому как и стены полу, огромными ржавыми болтами. Унитаз стоял ровно посередине каморки. Сзади проходила ржавая же труба, в каких-то буграх, которые всегда сочились водой. Где-то под потолком труба скрывалась в ржавом бачке, из которого на цепочке свисала деревянная колобашка, за которую требовалось потянуть, что бы спустить воду. Вся эта монстрообразная система издавала при этом утробное рычание. Прибавьте к этому неизменную тусклую лампочку, прогибающиеся под ногами доски , позволяющие предположить, что ТАМ бездонная пустота, куда с утробным рыком утекает вода, и куда ты вполне можешь провалиться, если задержишься там хоть одну лишнюю минуту. И запах… Не подумайте чего, это не естественный и вполне бы понятный запах отхожего места. Ничего подобного. В этом туалете пахло подземельем - вековая сырость, жуткий холод, завывание ветра, который неизвестно как туда проникал, запах плесени и абсолютно нежилого места… Всё время, пока бабушка жила в той квартире, я была твёрдо уверена, что по ночам вся эта конструкция оживает и охотится за жильцами…

Перед домом был маленький уютный дворик, огороженный штакетничком - невысоким, перешагнуть можно. В доме было три подъезда, дорожки от подъездов до улицы делили двор на квадраты. Огромный, накрывающий своей кроной целый такой квадрат осокорь . Ажурная тень от листьев, нескончаемый шорох-шёпот листьев, бархатные, серебряные их изнанки. В соседнем "квадрате" рос маленький осокорь , под ним приютилась крохотная песочница. Вдоль штакетника простые деревянные скамейки - два столбика вкопаны в землю, сверху прибита широкая доска. В нашем "квадрате" всегда была тень, помню как любила смотреть из этой тени на ярко освещённую солнцем улицу - создавалось ощущение свое собственной замкнутой и защищённой вселенной. И, когда людям из того, внешнего светлого и жаркого мира удавалось вдруг беспрепятственно войти в мой мирок - это всегда вызывало удивление, как нарушение законов мироздания, настолько незыблемым казались его безопасность и защищённость. Вроде как, только знающий особое магическое слово мог войти в нашу вселенную…

Шумные детские стайки собирающиеся то в нашем, то в соседних дворах, нехитрые игры в салочки, казаки-разбойники, вышибалы, верёвочку…. Память не сохранила ни имён, ни лиц тогдашних моих приятелей. А ведь быстрые ноги носили нас по всему посёлку - от нашего дома до конюшни и колхозного сада, до берёзовой рощи и старого кладбища. От памятника павшим, до фермы… и дальше, где были страшные ямы, в которых сливали навоз с ферм и в которых он перегнивал прежде, чем стать удобрением. Про эти ямы детвора придумывала разные страшилки. И ещё про помещичий пруд - вроде там утопилась от неразделённой любви некая девица и теперь, в лунные ночи , она сидит на старой иве, расчёсывает волосы и заманивает молодых парней… А поутру тех, кто соблазнился её красотой, находят в пруду мёртвыми, со страшными распухшими лицами… А ещё рассказывали, что вроде как в пруду нет дна, а раньше посередине был остров на котором стояла беседка. И помещик, который эту самую девицу соблазнил, а потом бросил, гулял там со своей молодой женой, а мать утопленницы увидела их и прокляла. И остров с беседкой и всеми, кто в ней находился погрузилась в бездонную пропасть… Но на самом деле, воды в этом пруду было по колено, правда вода была чёрная-пречёрная, что наверно и давало повод для подобных сказок. Полагаю, что взрослые сами всячески культивировали эти страшилки, что бы нам, детям не пришло в голову в этот пруд лазать.

Пруд был за конюшней, которую конечно, ни один уважающий себя ребёнок не мог обойти стороной. Это было время, когда лошадь не была редкостью на сельской улице. Лошади развозили молоко по сельским магазинчикам, на лошадях ездили обходчики и сторожа, на лошадях возили молоко в лабораторию и корма на свиноферму. На конюшне жил старенький мерин, пегий не по масти, а от старости - очень добрый и покладистый. Конь откровенно скучал. Иногда его запрягали в повозку и он сам шел на другой конец посёлка на ферму или к сельсовету, что бы забрать несколько мешков зерна или какие-нибудь документы. Ему было достаточно сказать "адрес" и он безошибочно приходил туда, куда его посылали. Это был единственный конь, который радовался нашему появлению - не только потому, что мы приносили ему сахар, яблоки или хлеб, но судя по всему ему нравилось общаться с детьми. По нему можно было безнаказанно лазить, от готов был бесконечно катать нас на своей спине и даже иногда бегал неспешной рысцой по прогулочному загону. Но чаще он дремал, задумчиво пережёвывая что-то и отгоняя мух… Конюх рассказывал, что этот конь прошёл всю войну, был ранен, но выжил, теперь уже не может работать, но его всё равно кормят и чистят, потому что - заслуженный. На боку у коня и правда был длинный блестящий шрам, на котором не росла шерсть...

Не знаю… Память очень странная штука. Когда я была совсем маленькая очень любила отца и помню больше именно его, все счастливые воспоминая связанны именно с ним. По большому счёту, всё что так нравится сейчас во мне моему мужу - именно от него. Как же так получилось, что детская любовь обернулась ненавистью? Что должно было произойти между родителями, что бы всё кончилось так, как кончилось? В моей голове не увязываются причинно-следственные связи слишком много моя память утаивает от меня…

Помню Коммунарку, старую коммуналку в два этажа, длинный тёмный коридор, заваленный и завешанный всяким хламом. Специфический запах, какой бывает только в старых домах, давно и прочно обжитых, где вынужденно бок-о-бок живут чужие друг другу люди, вечно тусклые лампочки, едва-едва рассеивающие мрак. Огромную, просто гигантскую кухню (на самом деле, сейчас я понимаю, кухня была всего-то метров двадцать площадью), с высоченными закопченными потолками. Четыре чугунных газовых плиты чёрных и страшных, на высоких кривых ножках. Деревянные полы покрашенные коричневой масляной краской - не дай бог было разлить на пол воду или масло - кухня превращалась в каток. Помню, как бабушка жарила картошку на чугунной, тяжеленной сковородке с длинной ручкой. Господи, нигде и никогда я ела больше такой вкусной картошки! Кружочками, с ароматом подсолнечных семечек, в коричневой хрустящей корочке. Есть то, что мы теряем навсегда - безвозвратно. Просто потому что вырастаем. И все эти вкусы, запахи, воспоминания остаются только глубоко в нашей памяти. И не объяснить моей дочке чем отличается вкус картошки, пожаренной на современной тефлоновой сковородке от той, бабушкиной, в кипящем подсолнечном масле, которую караулили стоя на коленках на деревянной облезлой табуретке, сделанной словно для жилища великана, и заглядывая через бабушкино плечо…

Как объяснить, рассказать, что вспоминая бабушкину квадратную комнатку на втором этаже у меня перехватывает дыхание, горло сжимает предательский и спазм и я плачу… оплакиваю то, что никогда не вернётся. Ведь я помню эту комнату до мельчайших подробностей - коричневые с полосками обои, окно с двойными рамами, как снимали глухую раму после зимы, вытряхивая серую, пропылённую вату, заложенную на зиму между рамами - что бы не дуло и не замерзали окна. А они всё равно - замерзали, и на наружных, летних створках, расцветали замысловатые цветы… Зато летом, когда снимали и уносили в подвал зимние рамы на подоконнике можно было лежать, как на кровати!

Божницу в левом углу, горящую лампаду и специфический запах лампадного масла. Помню церковные тексты, записанные от руки в обычных школьных тетрадках круглыми крупными буквами - бабушка плохо видела. Помню как бабушка читала нам эти тексты, как слушали, затаив дыхание - это было покруче современных Гарри Поттеров, одна история про девушку, которую Бог наказал, превратив в деревянную статую, за то, что она танцевала с иконой, чего стоила! Как жаль, что всё это утеряно…

Под божницей стояла кровать на высоких ножках, с периной. Бабушка каждое утро застилала её белоснежным покрывалом с кружевным подзором, до самого пола. Пирамидкой складывала подушки, закрывая их сверху белой же кружевной накидкой…. В ногах кровати - огромный пузатый гардероб (меня пугало само слово), в нём можно было легко спрятать меня, сестру, бабушку и ещё осталось бы место. Отчётливо помню, что старалась не подходить к нему, боялась долго, лет наверно до десяти… Посередине комнаты круглый стол, покрытый скатертью, по кругу - шесть "венских" стульев с круглыми сидушками и гнутыми деревянными ножками. Плетёный абажур на длинном витом шнуре. Вечером, когда включали свет, стоило его качнуть и комната превращалась в волшебную пещеру - по углам, в темноте, таились страшилища , а из-под гардероба таращил глаза-защёлки фанерный чемодан...

В противоположном от божницы углу - печка, на тот момент уже не работающая (было центральное отопление), в уголке, за печкой - стол, вроде современных кухонных, но был он деревянный, крашенный белой краской, с коричневой столешницей и круглыми коричневыми ручками. Над столешницей пристроена была полка с дверками - там у бабушки хранились всяческие запасы - крупа, яйца, соль, постное масло. Внизу, в широкой части - посуда. Холодильника не было! Вы только представьте себе, что сейчас у вас нет холодильника! За молоком, мясом, колбасой или рыбой ходили только когда была необходимость. Любую еду готовили ровно на один раз - если зимой можно было повесить за форточку, то летом - увы, несколько часов при плюс 25 и всё - на выброс… Молоко, оставшееся на ночь, к утру превращалось в простоквашу (попробуйте этот фокус проделать с пастеризованным!). Что бы не скисло - наливали в узкую кастрюльку, кастрюльку с молоком ставили в большую ёмкость и наливали холодную воду. Каждые два-три часа воду нужно было менять. А вы знаете, что сливочное масло, опущенное в холодную воду можно довольно долго хранить даже при плюс 30? Причём воду можно менять всего лишь раз в сутки?

В простенке между окном и печкой стоял диван-книжка с волосяной набивкой. На нем спали мы с сестрой, приезжая к бабушке погостить. Диван был набит так туго, что когда его раскладывали, половинки образовывали два холма с ложбиной посередине, в которую мы с сестрой ночью регулярно скатывались. Этот диван был там всегда, то есть столько, сколько я себя помню. В один из наших семейных сборов бабушка начала жаловаться, что в диване кто-то ходит. И её жалобы едва не сочли за старушечьи капризы , но когда все сидели за столом, из внутренностей дивана внезапно раздался скрежет и потом такой звук, какой бывает, если сильно сжать, а потом отпустить стальную пружину. Все повскакали, стол тут же отодвинули, мужики, вооружившись топором и палкой выдвинули и перевернули диван. Внизу оказалась дыра. Когда вскрыли обивку, там обнаружилось крысиное гнездо. Огромная крыса бросалась на всех, кто приближался … В конце концов её зарубили, а диван, вместе с гнездом и крысятами, вынесли на помойку - бабушка категорически отказалась от такого "предмета интерьера".

Благословенное время, когда поход в подвал за картошкой превращалось в целое приключение! Подвал дома, где жила бабушка был разделён дощатыми перегородками на клети - по числу комнат. Подвал был сквозной - от одного торца дома до другого. Посередине была печь, которая топилась централизованно, но в каждой комнате была еще своя печка. Правда, это всё уже не работало и в подвале было жутко холодно, даже в тридцатиградусную жару. Пахло сыростью, грибами и крысами. Каждая клеть имела дощатую дверь, которая запиралась на висячий замок. Длинный коридор освещался редкими тусклыми лампочками. В подвал вели земляные ступеньки, а дверь разбухала после дождя и с трудом открывалась. По одиночке в подвал не ходили - было страшно. Нас, мелких, пугали, что крысы могут съесть. Но, как всех детей нас манили к себе "ужасы подземелья", потому весть, что нужно спуститься за картошкой воспринималась с восторгом, хотя волосы на затылке шевелились от страха, стоило отойти от бабушки на пару шагов в глубь коридора…

Помимо подвала, было ещё одно место, которое у нас сестрой вызывало глубокий и неподдельный ужас. Туалет. И, ведь согласитесь - никуда не денешься, рано или поздно, идти придётся… Это была дощатая каморка в конце коридора, у самой входной двери. Доски были грубые, крашеные коричневой краской. Неизменная газета, нанизанная на гвоздь-сотку. Унитаз в потёках ржавчины, которая не отмывалась ничем, прикреплённый к деревянному же, такому же коричневому как и стены полу, огромными ржавыми болтами. Унитаз стоял ровно посередине каморки. Сзади проходила ржавая же труба, в каких-то буграх, которые всегда сочились водой. Где-то под потолком труба скрывалась в ржавом бачке, из которого на цепочке свисала деревянная колобашка, за которую требовалось потянуть, что бы спустить воду. Вся эта монстрообразная система издавала при этом утробное рычание. Прибавьте к этому неизменную тусклую лампочку, прогибающиеся под ногами доски , позволяющие предположить, что ТАМ бездонная пустота, куда с утробным рыком утекает вода, и куда ты вполне можешь провалиться, если задержишься там хоть одну лишнюю минуту. И запах… Не подумайте чего, это не естественный и вполне бы понятный запах отхожего места. Ничего подобного. В этом туалете пахло подземельем - вековая сырость, жуткий холод, завывание ветра, который неизвестно как туда проникал, запах плесени и абсолютно нежилого места… Всё время, пока бабушка жила в той квартире, я была твёрдо уверена, что по ночам вся эта конструкция оживает и охотится за жильцами…

Перед домом был маленький уютный дворик, огороженный штакетничком - невысоким, перешагнуть можно. В доме было три подъезда, дорожки от подъездов до улицы делили двор на квадраты. Огромный, накрывающий своей кроной целый такой квадрат осокорь . Ажурная тень от листьев, нескончаемый шорох-шёпот листьев, бархатные, серебряные их изнанки. В соседнем "квадрате" рос маленький осокорь , под ним приютилась крохотная песочница. Вдоль штакетника простые деревянные скамейки - два столбика вкопаны в землю, сверху прибита широкая доска. В нашем "квадрате" всегда была тень, помню как любила смотреть из этой тени на ярко освещённую солнцем улицу - создавалось ощущение свое собственной замкнутой и защищённой вселенной. И, когда людям из того, внешнего светлого и жаркого мира удавалось вдруг беспрепятственно войти в мой мирок - это всегда вызывало удивление, как нарушение законов мироздания, настолько незыблемым казались его безопасность и защищённость. Вроде как, только знающий особое магическое слово мог войти в нашу вселенную…

Шумные детские стайки собирающиеся то в нашем, то в соседних дворах, нехитрые игры в салочки, казаки-разбойники, вышибалы, верёвочку…. Память не сохранила ни имён, ни лиц тогдашних моих приятелей. А ведь быстрые ноги носили нас по всему посёлку - от нашего дома до конюшни и колхозного сада, до берёзовой рощи и старого кладбища. От памятника павшим, до фермы… и дальше, где были страшные ямы, в которых сливали навоз с ферм и в которых он перегнивал прежде, чем стать удобрением. Про эти ямы детвора придумывала разные страшилки. И ещё про помещичий пруд - вроде там утопилась от неразделённой любви некая девица и теперь, в лунные ночи , она сидит на старой иве, расчёсывает волосы и заманивает молодых парней… А поутру тех, кто соблазнился её красотой, находят в пруду мёртвыми, со страшными распухшими лицами… А ещё рассказывали, что вроде как в пруду нет дна, а раньше посередине был остров на котором стояла беседка. И помещик, который эту самую девицу соблазнил, а потом бросил, гулял там со своей молодой женой, а мать утопленницы увидела их и прокляла. И остров с беседкой и всеми, кто в ней находился погрузилась в бездонную пропасть… Но на самом деле, воды в этом пруду было по колено, правда вода была чёрная-пречёрная, что наверно и давало повод для подобных сказок. Полагаю, что взрослые сами всячески культивировали эти страшилки, что бы нам, детям не пришло в голову в этот пруд лазать.

Пруд был за конюшней, которую конечно, ни один уважающий себя ребёнок не мог обойти стороной. Это было время, когда лошадь не была редкостью на сельской улице. Лошади развозили молоко по сельским магазинчикам, на лошадях ездили обходчики и сторожа, на лошадях возили молоко в лабораторию и корма на свиноферму. На конюшне жил старенький мерин, пегий не по масти, а от старости - очень добрый и покладистый. Конь откровенно скучал. Иногда его запрягали в повозку и он сам шел на другой конец посёлка на ферму или к сельсовету, что бы забрать несколько мешков зерна или какие-нибудь документы. Ему было достаточно сказать "адрес" и он безошибочно приходил туда, куда его посылали. Это был единственный конь, который радовался нашему появлению - не только потому, что мы приносили ему сахар, яблоки или хлеб, но судя по всему ему нравилось общаться с детьми. По нему можно было безнаказанно лазить, от готов был бесконечно катать нас на своей спине и даже иногда бегал неспешной рысцой по прогулочному загону. Но чаще он дремал, задумчиво пережёвывая что-то и отгоняя мух… Конюх рассказывал, что этот конь прошёл всю войну, был ранен, но выжил, теперь уже не может работать, но его всё равно кормят и чистят, потому что - заслуженный. На боку у коня и правда был длинный блестящий шрам, на котором не росла шерсть...

|

Понравилось: 31 пользователям

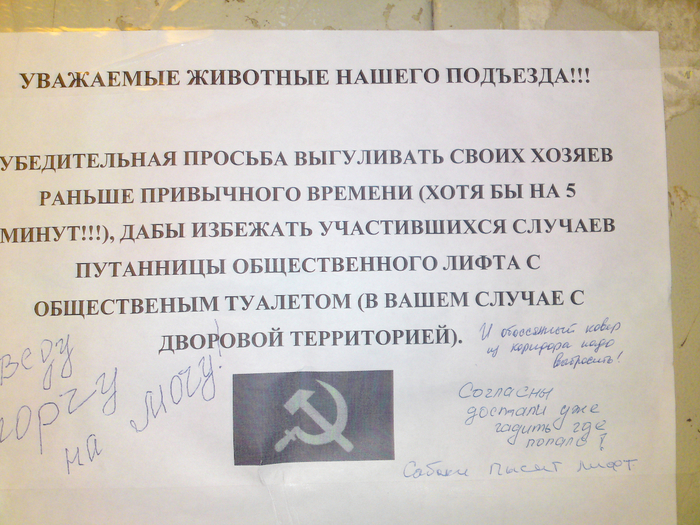

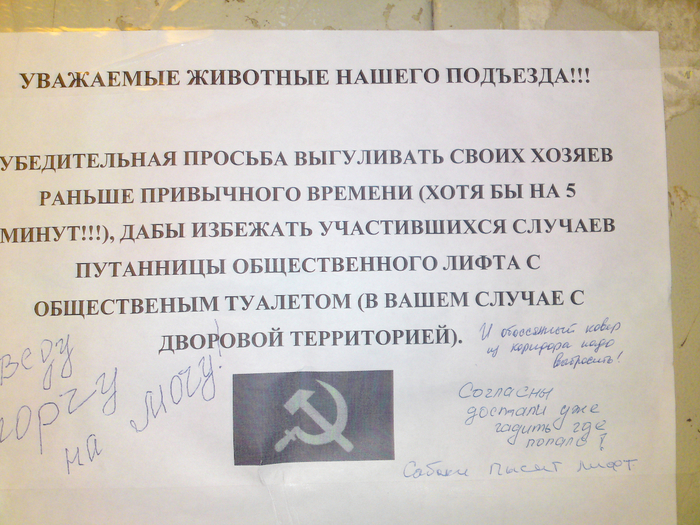

)))))))))) |

Смешные надписи, объявления, этикетки и т.п.

1.

2.

1.

2.

Серия сообщений "Люди пишут":Люди пишутЧасть 1 - ))))))))))

|

Метки: Народный юмор |

Понравилось: 1 пользователю

Льдинки |

|

Понравилось: 1 пользователю

Меньше напёрстка |

...На новогодних каникулах ездили в Санкт-Петербург, встречались с друзьями. В разговоре выяснилось, что у них живет кот, как характеризует его их сын - "злобный". Я, конечно, не удержалась и сказала речь в защиту кошек и кошаков, что-то типа "вы просто не умеете их готовить". Ну, и в процессе разговора вспомнила рассказанную мамой историю. Ей рассказала сослуживица. Итак, собственно, история:

"У Н... живет кот. Обычный, черно-белый, не сказать, что крупный. На момент рассказа ему было чуть более года. Они с мужем купили трёх карпов, грамм по 600-700 каждый. Занесли их домой и отправились в магазин что-то там покупать. Карпов положили в раковину.

Возвращаются через некоторое время с покупками. Разобрали сумки. Н... говорит - сейчас карпов тушить поставлю и можно отдохнуть. Подходит к раковине, а карпов нет.... Вообще. Стоят с мужем над раковиной, и главное, оба помнят, что карпы в раковине лежали.

И тут муж спрашивает - А где кот? Дальше они видят мокрый след из кухни. Доходят по нему до большой комнаты, на ковре след обрывается.

Из ЗАКРЫТОГО шкафа доносится храп...

Открывают дверцы.... На чистом белье лежит котище, в обнимку с надкушенным карпом. По стопке белья стекают кишки и чешуя предыдущих двух рыбин. ОН даже не проснулся!"

Занавес!

У Н.... только один вопрос: - кто сказал, что желудок у котёнка меньше напёрстка? И как в этот наперсток влез килограмм рыбы?

"У Н... живет кот. Обычный, черно-белый, не сказать, что крупный. На момент рассказа ему было чуть более года. Они с мужем купили трёх карпов, грамм по 600-700 каждый. Занесли их домой и отправились в магазин что-то там покупать. Карпов положили в раковину.

Возвращаются через некоторое время с покупками. Разобрали сумки. Н... говорит - сейчас карпов тушить поставлю и можно отдохнуть. Подходит к раковине, а карпов нет.... Вообще. Стоят с мужем над раковиной, и главное, оба помнят, что карпы в раковине лежали.

И тут муж спрашивает - А где кот? Дальше они видят мокрый след из кухни. Доходят по нему до большой комнаты, на ковре след обрывается.

Из ЗАКРЫТОГО шкафа доносится храп...

Открывают дверцы.... На чистом белье лежит котище, в обнимку с надкушенным карпом. По стопке белья стекают кишки и чешуя предыдущих двух рыбин. ОН даже не проснулся!"

Занавес!

У Н.... только один вопрос: - кто сказал, что желудок у котёнка меньше напёрстка? И как в этот наперсток влез килограмм рыбы?

|

Понравилось: 1 пользователю

Компот |

К разговору о любви к кошкам.

На предприятии, где я сейчас работаю, в бухгалтерии работает дама (приятная во всех отношениях), у которой дома живёт 22 кошки и 5 собак. На вопрос "почему так много?", она философски отвечает - "Так случилось". Компания, в общем дружная, во всяком случае крупных разборок в семействе четырёхлапых практически не случается. В силу большого количества нахлебников, действует правило "в большой семье клювом не щёлкай" и, кошки отличаются практически всеядностью.

Особенно, выделяется в этом отношении Марсик. Этот кот ест вообще всё, что в принципе возможно съесть. Особенно любит, как это ни странно для кота, сухофрукты из компота - курагу и чернослив. За ягоды душу продаст и шкурку снимет. А ещё этот кот мастерски открывает любые крышки и дверки, кроме тех, что закрываются на ключ.

В один день сварила она пятилитровую кастрюлю компота, закрыла крышкой и оставила на плите стынуть. Марсик походил, помяучил, понял, что горячо и отвалил спать. Пока хозяйка занималась домашними делами, компот подостыл.

И вот, сидит она в комнате и слышит, крышка стукнула. Ну, думает, засранец, сейчас получишь. И, потихоньку на кухню. Входит, и застает картину: Марсик, сидит НАД кастрюлей, задними лапами на ручках, одной передней придерживает крышку, чтоб не укатилась, а другой ВЫУЖИВАЕТ ИЗ КОМПОТА ЯГОДЫ И ПОЖИРАЕТ. Она успела сказать только одно слово - "Тыыыы...!" Кот свалился в кастрюлю и затонул там с головой. В следующую секунду он вылетел из кастрюли - на ушах чернослив, на спине курага, глаза безумные и МОЛЧА начал нарезать круги по кухне, буквально бегая по стенам... Через пару минут он, задыхаясь, рухнул без сил... Над задницей поднимался пар....

Послесловие: из действующих лиц пострадал только компот и Марсиково самолюбие.

На предприятии, где я сейчас работаю, в бухгалтерии работает дама (приятная во всех отношениях), у которой дома живёт 22 кошки и 5 собак. На вопрос "почему так много?", она философски отвечает - "Так случилось". Компания, в общем дружная, во всяком случае крупных разборок в семействе четырёхлапых практически не случается. В силу большого количества нахлебников, действует правило "в большой семье клювом не щёлкай" и, кошки отличаются практически всеядностью.

Особенно, выделяется в этом отношении Марсик. Этот кот ест вообще всё, что в принципе возможно съесть. Особенно любит, как это ни странно для кота, сухофрукты из компота - курагу и чернослив. За ягоды душу продаст и шкурку снимет. А ещё этот кот мастерски открывает любые крышки и дверки, кроме тех, что закрываются на ключ.

В один день сварила она пятилитровую кастрюлю компота, закрыла крышкой и оставила на плите стынуть. Марсик походил, помяучил, понял, что горячо и отвалил спать. Пока хозяйка занималась домашними делами, компот подостыл.

И вот, сидит она в комнате и слышит, крышка стукнула. Ну, думает, засранец, сейчас получишь. И, потихоньку на кухню. Входит, и застает картину: Марсик, сидит НАД кастрюлей, задними лапами на ручках, одной передней придерживает крышку, чтоб не укатилась, а другой ВЫУЖИВАЕТ ИЗ КОМПОТА ЯГОДЫ И ПОЖИРАЕТ. Она успела сказать только одно слово - "Тыыыы...!" Кот свалился в кастрюлю и затонул там с головой. В следующую секунду он вылетел из кастрюли - на ушах чернослив, на спине курага, глаза безумные и МОЛЧА начал нарезать круги по кухне, буквально бегая по стенам... Через пару минут он, задыхаясь, рухнул без сил... Над задницей поднимался пар....

Послесловие: из действующих лиц пострадал только компот и Марсиково самолюбие.

|

Понравилось: 2 пользователям

С перчиком |

...Дело было в благословенном 86, когда Союз еще не развалился. Гостили мы у тетки, родной сестры моей мамы под Ворошиловградом, в городке Ровеньки.

Это маленький чистенький городок посередине степи, окруженный терриконами и редкими пролесками. Поровну - городских домов и мазанок, с палисадниками. Впрочем, даже пятиэтажки окружены там небольшими садиками и сплошь увиты диким виноградом. Дело было в августе. Центральная улица обсажена белыми акациями. Они давным-давно отцвели и увешаны гигантскими причудливо закрученными, на манер бараньих рогов стручками. Центральная улица выходит к городскому рынку.

Время близится к полудню и, основная торговля уже закончилась - стоят бабушки с творогом, медом, картошкой и овощами.

У дальнего выхода, на расстеленном брезенте свалена огромная куча перцев. Здоровенные, лоснящиеся плоды прикрыты сверху пестрой тряпкой. Кучу венчает бабка, сидящая сверху. Морщинистое лицо, загоревшее до черноты, белый платок повязанный на манер современной банданы. Из-под платка выбиваются седые пряди. Пестрая, необъятных размеров юбка и телогрейка... На улице +25....

Внизу кучи, на свободном кусочке брезента примостырился черномазый здоровенный котяра, размером с хорошую собаку. На кошачьей морде - презрение ко всему человечьему роду и полное безразличие к окружающей действительности.

Бабка держит в руке немаленький кусок хлеба с салом. Достает из-под себя громадный, неприлично-красный, просто сияющий перец и смачно откусывает. Сок разлетается во все стороны (кот, не открывая глаз, брезгливо морщится). Я нервно сглатываю (жрать хочется...)

- Вкусно? - спрашиваю я.

- Угу... - отвечает с набитым ртом бабка.

- Можно? Один...

- Угу...

Кот икнул и заинтересованно приоткрыл один глаз.

Долго прицеливаюсь, наконец выбираю .... неслабый по габаритам перец. Хозяйка кучи перестает жевать. Кот еще раз икнул и открыл второй глаз...

Протерев, для надежности, ладошкой глянцевую кожицу кусаю... Перец с хрустом разламывается, сок течет мне в рот, по губам и подбородку. В первый момент подвоха я не почувствовала.... Сладкий, сочный перец. Прижмуриваю глаза и начинаю жевать... В следующий момент я понимаю, что откусила адское пламя. Глаза мои выпучиваются, слезы хлещут не просто ручьем - водопадом, губы и язык моментально распухли и горят, словно я хлебнула кислоты. Стою с открытым ртом - рожа красная, из глаз слезы, сказать ничего не могу. Сзади стоит тетка - ничего не понимает, пытается у бабки выяснить, что произошло. Та, не в силах говорить, объясняет ей на языке жестов. Кот (клянусь!) ржет и скалится во всю пасть.

Тетка хватает меня в охапку и тащит к колонке. Вытряхнув изо рта моего проклятый перец, умывает ледяной водой и заставляет прополоскать рот. Всхлипывая, плетусь за ней по центральной улице, держа перед собой надкушенный перец, как олимпийский факел.... В середине улицы нас догоняет девчонка, лет 14. Увидев мою физиономию, прыскает в ладошку и, сквозь смех, протягивая нанизанные на ниточку злополучные перцы:

- Вот, бабушка просила передать....Подарочек...

"Подарочек" провисел у нас в кухне целый год. Перцы высохли, превратившись в глянцевые густо-красные погремушки. Но ядовитый характер не утратили....

Это маленький чистенький городок посередине степи, окруженный терриконами и редкими пролесками. Поровну - городских домов и мазанок, с палисадниками. Впрочем, даже пятиэтажки окружены там небольшими садиками и сплошь увиты диким виноградом. Дело было в августе. Центральная улица обсажена белыми акациями. Они давным-давно отцвели и увешаны гигантскими причудливо закрученными, на манер бараньих рогов стручками. Центральная улица выходит к городскому рынку.

Время близится к полудню и, основная торговля уже закончилась - стоят бабушки с творогом, медом, картошкой и овощами.

У дальнего выхода, на расстеленном брезенте свалена огромная куча перцев. Здоровенные, лоснящиеся плоды прикрыты сверху пестрой тряпкой. Кучу венчает бабка, сидящая сверху. Морщинистое лицо, загоревшее до черноты, белый платок повязанный на манер современной банданы. Из-под платка выбиваются седые пряди. Пестрая, необъятных размеров юбка и телогрейка... На улице +25....

Внизу кучи, на свободном кусочке брезента примостырился черномазый здоровенный котяра, размером с хорошую собаку. На кошачьей морде - презрение ко всему человечьему роду и полное безразличие к окружающей действительности.

Бабка держит в руке немаленький кусок хлеба с салом. Достает из-под себя громадный, неприлично-красный, просто сияющий перец и смачно откусывает. Сок разлетается во все стороны (кот, не открывая глаз, брезгливо морщится). Я нервно сглатываю (жрать хочется...)

- Вкусно? - спрашиваю я.

- Угу... - отвечает с набитым ртом бабка.

- Можно? Один...

- Угу...

Кот икнул и заинтересованно приоткрыл один глаз.

Долго прицеливаюсь, наконец выбираю .... неслабый по габаритам перец. Хозяйка кучи перестает жевать. Кот еще раз икнул и открыл второй глаз...

Протерев, для надежности, ладошкой глянцевую кожицу кусаю... Перец с хрустом разламывается, сок течет мне в рот, по губам и подбородку. В первый момент подвоха я не почувствовала.... Сладкий, сочный перец. Прижмуриваю глаза и начинаю жевать... В следующий момент я понимаю, что откусила адское пламя. Глаза мои выпучиваются, слезы хлещут не просто ручьем - водопадом, губы и язык моментально распухли и горят, словно я хлебнула кислоты. Стою с открытым ртом - рожа красная, из глаз слезы, сказать ничего не могу. Сзади стоит тетка - ничего не понимает, пытается у бабки выяснить, что произошло. Та, не в силах говорить, объясняет ей на языке жестов. Кот (клянусь!) ржет и скалится во всю пасть.

Тетка хватает меня в охапку и тащит к колонке. Вытряхнув изо рта моего проклятый перец, умывает ледяной водой и заставляет прополоскать рот. Всхлипывая, плетусь за ней по центральной улице, держа перед собой надкушенный перец, как олимпийский факел.... В середине улицы нас догоняет девчонка, лет 14. Увидев мою физиономию, прыскает в ладошку и, сквозь смех, протягивая нанизанные на ниточку злополучные перцы:

- Вот, бабушка просила передать....Подарочек...

"Подарочек" провисел у нас в кухне целый год. Перцы высохли, превратившись в глянцевые густо-красные погремушки. Но ядовитый характер не утратили....

|

Понравилось: 1 пользователю

Сторож. |

...Солнце скатывалось куда-то в лес. Стволы берез из перламутрово-розовых становились лиловыми. Воздух сделался вдруг густым, и, в низины зазмеились ленточки тумана. Он цеплялся за кочки, кустики рогоза и придорожный орешник, оставляя на них влажные следы.

Нужно было пройти через поле и по дороге через рощу. Справа, на взгорке была церковь. Дорога огибала церковь, делая петлю и, если идти через погост, можно было срезать километра два.

Когда я дошла до церковной ограды солнце окончательно свалилось куда-то в березы. Воздух загустел и стал похожим на жидкий кисель.

Темнота еще не спустилась. Были белые, прозрачные сумерки. Небо было еще розово-лиловым, на темнеющим краю видны были бледные звезды.

Я прошла через незапертые ворота, обошла церковь и вышла на погост. Могил было немного, с белыми каменными крестами, некоторые были покрыты замысловатыми пятнами мха. Кладбище было опрятное, однако видно, что за могилами специально не ухаживали - окашивали траву и только...

Дойдя до крайних могил я стала обходить довольно большой памятник, по виду - большой дикий камень, поставленный на-попа. На камне была надпись, но в сумерках разобрать ее было нельзя. Обогнув камень, я наткнулась на старика. "Наткнулась" - в буквальном смысле слова - я чуть не сбила его с ног. Старик нес охапку травы, и, в результате столкновения уронил ее. Я от неожиданности отпрыгнула...

- Ну, чего скачешь, как будто приведение увидела? Чего ночью по кладбищу шляешься?

Голос у старика был хриплый, вроде-как простуженный.

- Да, я хотела срезать.... Мне в деревню надо...

Я почему-то начала оправдываться.

- Эти городские.... Мечутся, бегают весь день. Все суетятся, суетятся... Помоги траву собрать.

- Откуда вы узнали, что я из города?

- ВеликА тайна... А чего через кладбище-то пошла? Не боишься?

- Да нет... А чего? Не призраков же...?

- А хоть бы и их. Бросай траву сюда, Ефим завтра заберет.

- А вы кто? Сторож?

- Кто, да откуда... Тебе зачем знать? Хоть бы и сторож...

- Ну, так... просто...

- Просто... Все у вас просто. Ничего просто не бывает. Тебя-то И... зовут?

- Да, а вы меня знаете?

- Ну, можно и так сказать. Ступай уже, темнеет. И, вот что: на повороте поберегись - там Федор тюк с сеном обронил. Шишку не набей.

- До свидания, дедушка....

- Прощевай, "внученька".. и поберегись...

Мы стояли на дорожке, уже около калитки. Я пошла вперед и обернулась, хотела что-то спросить. За моей спиной никого не было - только клубились облака тумана да белели кресты на могилах. Я простояла минуты две - с этого места было видно все кладбище до самой церкви. Там никого не было...

И тут, я рванула по дороге, как будто за мной черти гнались. У поворота на деревню споткнулась обо что-то мягкое и свалилась в канаву. Разодрала коленку, локоть и набила шишку. Вылезла грязная и злая, как кошка, которую облили водой. И как будто услышала ехидный смешок:

- Я ж говорил - поберегись....

На дороге лежал тюк с сеном.

Сторожа при церкви не было. Да и старик с такими приметами в деревне не жил....

Прим.: Фёдор - местный тракторист, Ефим - сын местного батюшки. Большой камень - памятник отцу Павлу, дата смерти - 1803 г. История реальная.

Нужно было пройти через поле и по дороге через рощу. Справа, на взгорке была церковь. Дорога огибала церковь, делая петлю и, если идти через погост, можно было срезать километра два.

Когда я дошла до церковной ограды солнце окончательно свалилось куда-то в березы. Воздух загустел и стал похожим на жидкий кисель.

Темнота еще не спустилась. Были белые, прозрачные сумерки. Небо было еще розово-лиловым, на темнеющим краю видны были бледные звезды.

Я прошла через незапертые ворота, обошла церковь и вышла на погост. Могил было немного, с белыми каменными крестами, некоторые были покрыты замысловатыми пятнами мха. Кладбище было опрятное, однако видно, что за могилами специально не ухаживали - окашивали траву и только...

Дойдя до крайних могил я стала обходить довольно большой памятник, по виду - большой дикий камень, поставленный на-попа. На камне была надпись, но в сумерках разобрать ее было нельзя. Обогнув камень, я наткнулась на старика. "Наткнулась" - в буквальном смысле слова - я чуть не сбила его с ног. Старик нес охапку травы, и, в результате столкновения уронил ее. Я от неожиданности отпрыгнула...

- Ну, чего скачешь, как будто приведение увидела? Чего ночью по кладбищу шляешься?

Голос у старика был хриплый, вроде-как простуженный.

- Да, я хотела срезать.... Мне в деревню надо...

Я почему-то начала оправдываться.

- Эти городские.... Мечутся, бегают весь день. Все суетятся, суетятся... Помоги траву собрать.

- Откуда вы узнали, что я из города?

- ВеликА тайна... А чего через кладбище-то пошла? Не боишься?

- Да нет... А чего? Не призраков же...?

- А хоть бы и их. Бросай траву сюда, Ефим завтра заберет.

- А вы кто? Сторож?

- Кто, да откуда... Тебе зачем знать? Хоть бы и сторож...

- Ну, так... просто...

- Просто... Все у вас просто. Ничего просто не бывает. Тебя-то И... зовут?

- Да, а вы меня знаете?

- Ну, можно и так сказать. Ступай уже, темнеет. И, вот что: на повороте поберегись - там Федор тюк с сеном обронил. Шишку не набей.

- До свидания, дедушка....

- Прощевай, "внученька".. и поберегись...

Мы стояли на дорожке, уже около калитки. Я пошла вперед и обернулась, хотела что-то спросить. За моей спиной никого не было - только клубились облака тумана да белели кресты на могилах. Я простояла минуты две - с этого места было видно все кладбище до самой церкви. Там никого не было...

И тут, я рванула по дороге, как будто за мной черти гнались. У поворота на деревню споткнулась обо что-то мягкое и свалилась в канаву. Разодрала коленку, локоть и набила шишку. Вылезла грязная и злая, как кошка, которую облили водой. И как будто услышала ехидный смешок:

- Я ж говорил - поберегись....

На дороге лежал тюк с сеном.

Сторожа при церкви не было. Да и старик с такими приметами в деревне не жил....

Прим.: Фёдор - местный тракторист, Ефим - сын местного батюшки. Большой камень - памятник отцу Павлу, дата смерти - 1803 г. История реальная.

|

Понравилось: 1 пользователю

Чёрное солнце |

Я видела черное солнце

В пульсации огненной век,

В короне протуберанцев

Сквозь белый летящее снег...

И слишком, чудовищно яркой

Солнца была чернота,

И взрывом сверхновой стучала

Боль в воспалённых висках...

2009 г.

В пульсации огненной век,

В короне протуберанцев

Сквозь белый летящее снег...

И слишком, чудовищно яркой

Солнца была чернота,

И взрывом сверхновой стучала

Боль в воспалённых висках...

2009 г.

|

Понравилось: 1 пользователю

Чужие войны |

Слишком часто - чужие войны...

Вот и ты под "Ура!" на штыки.

Умирать - это очень больно,

Хоть порою и жить "не с руки"...

2010 г.

Вот и ты под "Ура!" на штыки.

Умирать - это очень больно,

Хоть порою и жить "не с руки"...

2010 г.

|

Понравилось: 1 пользователю

Чёрно-белое. |

...Бело-чёрный пейзаж за окном,

Чёрной тушью пятнает душу

Эта белая-белая ложь.

Во спасенье. Но я ведь не струшу...

В Лету канут мосты и цветы,

Слёзы, муки, слов пепел печальный.

И полжизни в мгновенье вместив

Я нащупаю правду. Случайно...

2010 г.

Чёрной тушью пятнает душу

Эта белая-белая ложь.

Во спасенье. Но я ведь не струшу...

В Лету канут мосты и цветы,

Слёзы, муки, слов пепел печальный.

И полжизни в мгновенье вместив

Я нащупаю правду. Случайно...

2010 г.

|

Теперь не в моде... |

...Теперь не в моде длинная строка,

Модней речей недлинных переливы.

Там, за рекой, - нас подождут пока.

Пока ещё стихи и мысли живы.

Пусть те, которым меньше сорока

Теперь не смотрят в наши спины,

Но рубежи не пройдены. Хотя,

Виски уже украсили седины...

2013 г.

Модней речей недлинных переливы.

Там, за рекой, - нас подождут пока.

Пока ещё стихи и мысли живы.

Пусть те, которым меньше сорока

Теперь не смотрят в наши спины,

Но рубежи не пройдены. Хотя,

Виски уже украсили седины...

2013 г.

|

Приду домой |

...Приду домой, когда уже темно,

Минутою последней истекают сутки,

Открою тихо дверь (ты спишь давно?)

И вдруг губами встречу твои губы...

Согреешь мне глоток вина

В хрустальной клетке хрупкого бокала,

И я не буду помнить до утра,

Чего за дверью дома я искала...

2009 г.

Минутою последней истекают сутки,

Открою тихо дверь (ты спишь давно?)

И вдруг губами встречу твои губы...

Согреешь мне глоток вина

В хрустальной клетке хрупкого бокала,

И я не буду помнить до утра,

Чего за дверью дома я искала...

2009 г.

|

Понравилось: 1 пользователю

Последняя гроза |

Метались тучи над Москвой

Безумный, ветер бился в крыши

И мутной,серой пеленой

С небес стекали слёзы нищих...

И пальцы скрюченные лип

Вздымаясь к небу, голосили...

И сморщась, тёмный лист прилип

На черный скат автомобиля....

2000 г.

Безумный, ветер бился в крыши

И мутной,серой пеленой

С небес стекали слёзы нищих...

И пальцы скрюченные лип

Вздымаясь к небу, голосили...

И сморщась, тёмный лист прилип

На черный скат автомобиля....

2000 г.

|

Понравилось: 1 пользователю

Ода гламуру |

Сияя стразами Сваровски

Она выходит из авто,

Мордашка маленькой собачки

Глядит из модного манто.

Она с иголочки одета,

И мысль ее не морщит лобик,

Глаза распахнуты, как небо -

Беспечное дитя природы...

И хищно выставлены ручки -

Ах, каждый коготок - картинка!

Витрины отражают профиль

Обворожительной блондинки.

Асфальт терзая каблучками

В бутик заходит в переулке

Такой, в броне гламура светской,

Герлоцераптор на прогулке.

19.09.2009 г.

Она выходит из авто,

Мордашка маленькой собачки

Глядит из модного манто.

Она с иголочки одета,

И мысль ее не морщит лобик,

Глаза распахнуты, как небо -

Беспечное дитя природы...

И хищно выставлены ручки -

Ах, каждый коготок - картинка!

Витрины отражают профиль

Обворожительной блондинки.

Асфальт терзая каблучками

В бутик заходит в переулке

Такой, в броне гламура светской,

Герлоцераптор на прогулке.

19.09.2009 г.

|

Понравилось: 1 пользователю

Не проси нелюбви |

Не проси нелюбви - не любить никогда не сумеешь

Сквозь обиды и боль, сковозь обманы всех прожитых дней

Лишь любовью, бесстрашное сердце, любовью согреешь,

Свет прощальных стихов ты в душе сохраняя своей...

Не проси нелюбви - нет здесь жизни, любовь неимущим,

Звёздной ночью и в пламени дней в никуда уходящих

Лишь любовью, бесстрашное сердце, любовью врачуешь

Умирая и вновь оживая от чувств настоящих...

Не проси нелюбви - нету горше на свете измены,

Не проси - и за гранью последней черты

Не проси нелюбви - не любить никогда не сумеешь

Даже если ты сердце своё украдёшь из груди...

03.11.2009

Сквозь обиды и боль, сковозь обманы всех прожитых дней

Лишь любовью, бесстрашное сердце, любовью согреешь,

Свет прощальных стихов ты в душе сохраняя своей...

Не проси нелюбви - нет здесь жизни, любовь неимущим,

Звёздной ночью и в пламени дней в никуда уходящих

Лишь любовью, бесстрашное сердце, любовью врачуешь

Умирая и вновь оживая от чувств настоящих...

Не проси нелюбви - нету горше на свете измены,

Не проси - и за гранью последней черты

Не проси нелюбви - не любить никогда не сумеешь

Даже если ты сердце своё украдёшь из груди...

03.11.2009

|

Понравилось: 1 пользователю

Любимое чудовище |

"Все мужчины—чудовища.Остается одно—кормить их получше". Оскар Уайльд

Моё любимое чудовище

Гуляет где-то (и без спроса!)

Моё любимое чудовище

Не отвечает на вопросы.

Готов обед - борщ и котлеты,

И выпить есть и закусить.

Чудовище гуляет где-то,

Забыв меня о том спросить.....

Моё любимое чудовище

Гуляет где-то (и без спроса!)

Моё любимое чудовище

Не отвечает на вопросы.

Готов обед - борщ и котлеты,

И выпить есть и закусить.

Чудовище гуляет где-то,

Забыв меня о том спросить.....

|

Понравилось: 1 пользователю

Кошкина песенка |

За кругом солнца, в светлых водах Ра

Последние минуты тонут дня.

Зелёных звёзд огонь в глазах тая

Свернусь я на коленях у тебя.

Ладонью нежной шёлк моей спины

Тихонько гладь, мои лелея сны

И в благодарность тихо я спою

На древнем языке кошачью песнь свою...

январь, 2007

Последние минуты тонут дня.

Зелёных звёзд огонь в глазах тая

Свернусь я на коленях у тебя.

Ладонью нежной шёлк моей спины

Тихонько гладь, мои лелея сны

И в благодарность тихо я спою

На древнем языке кошачью песнь свою...

январь, 2007

|

Понравилось: 1 пользователю

Гроза |

Рекой огня вскипел восход,

Вдруг вспухли нити дождевые

И словно старый пароход

Гром рявкнул в небеса пустые.

И сотней сотен резвых ног

По крышам капли заплясали

Вселенский нас настиг потоп

Который, как всегда, не ждали...

Вдруг вспухли нити дождевые

И словно старый пароход

Гром рявкнул в небеса пустые.

И сотней сотен резвых ног

По крышам капли заплясали

Вселенский нас настиг потоп

Который, как всегда, не ждали...

|

Понравилось: 1 пользователю

Городской мотылёк |

Плачь ли, не плачь, горечь

Комом на горло давит.

Время-палач в полночь

Снова рыдать заставит.

Сквозь ерунду рекламы,

Вспышек неоновых ромбы,

Жизни тяжёлые камни

Неси, мотылёк, гордо...

Бейся о мокрые стёкла,

Крылья ломай, в клочья

Бедного сердца ритмы

В стиле тяжёлого рока...

Комом на горло давит.

Время-палач в полночь

Снова рыдать заставит.

Сквозь ерунду рекламы,

Вспышек неоновых ромбы,

Жизни тяжёлые камни

Неси, мотылёк, гордо...

Бейся о мокрые стёкла,

Крылья ломай, в клочья

Бедного сердца ритмы

В стиле тяжёлого рока...

|

Понравилось: 1 пользователю

Гадала ныне |

Гадала ныне по стихам.

Поэт японский мне ответил:

"Порывы тщетны все твои.

Увы, твоя рука не встретит

Неуловимый свет луны

В зеркальном блеске отраженья".

Спасибо Сайгё - просветил,

Освободил от наважденья...

30.10.2009

Поэт японский мне ответил:

"Порывы тщетны все твои.

Увы, твоя рука не встретит

Неуловимый свет луны

В зеркальном блеске отраженья".

Спасибо Сайгё - просветил,

Освободил от наважденья...

30.10.2009

|

Понравилось: 1 пользователю

Белый |

Белый свет... Белый день... Белый снег...

Солнце... плавает в блюдечках лужиц.

Не зима. Это пух тополей

По июню сугробами вьюжит.

Солнце... плавает в блюдечках лужиц.

Не зима. Это пух тополей

По июню сугробами вьюжит.

|

Понравилось: 1 пользователю

************* |

...А ночью дождь ходил по крыше,

В окно стучал упрямый ветер,

Просил открыть - я не впустила,

Он тихо умер на рассвете...

А утром солнце сочной дыней

Бесстыдно в небеса вкатилось

Ладошкой тёплою тихонько

Вуаль тумана приоткрыло...

02.10.09

В окно стучал упрямый ветер,

Просил открыть - я не впустила,

Он тихо умер на рассвете...

А утром солнце сочной дыней

Бесстыдно в небеса вкатилось

Ладошкой тёплою тихонько

Вуаль тумана приоткрыло...

02.10.09

|

Понравилось: 1 пользователю

Тряпичные сердца. |

... Не в унисон тряпичные сердца,

Хрустальные мечты - осколков острых стаи

Взлетают ввысь. И в клочья небеса,

И дождь кровавый землю поливает.

Предательства колючие цветы,

Изменники на троне силы жаждут.

Коленопреклонённая толпа

"Отступников на крест!" - вот-вот прикажет

Хрустальные мечты - осколков острых стаи

Взлетают ввысь. И в клочья небеса,

И дождь кровавый землю поливает.

Предательства колючие цветы,

Изменники на троне силы жаждут.

Коленопреклонённая толпа

"Отступников на крест!" - вот-вот прикажет

Серия сообщений "Сны. Нереальная параллельность.":Сны. Нереальная параллельность.Часть 1 - Метро.

Часть 2 - Сон.

Часть 3 - Не моя война.

Часть 4 - Цветная галиматья.

Часть 5 - Тряпичные сердца.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Цветная галиматья. |

Над моей головою небо

Цвета несбывшейся мечты.

Звёздная пыль снегом

С невозможной летит высоты.

И круги на воде - не чудо.

Булькнув, канул голыш в глубину.

И увы, не успеть к повороту

Где свою потеряла судьбу.

Там, у серого края Вселенной

По тропе, мимо Стража Миров

Провела меня за руку девочка

В платье ситцевом цвета любовь

Цвета несбывшейся мечты.

Звёздная пыль снегом

С невозможной летит высоты.

И круги на воде - не чудо.

Булькнув, канул голыш в глубину.

И увы, не успеть к повороту

Где свою потеряла судьбу.

Там, у серого края Вселенной

По тропе, мимо Стража Миров

Провела меня за руку девочка

В платье ситцевом цвета любовь

Серия сообщений "Сны. Нереальная параллельность.":Сны. Нереальная параллельность.Часть 1 - Метро.

Часть 2 - Сон.

Часть 3 - Не моя война.

Часть 4 - Цветная галиматья.

Часть 5 - Тряпичные сердца.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Не моя война. |

Взлетела птицею душа,

Стальным крылом вспоров закаты,

Как летний ветер горяча

Взлетела ввысь душа солдата.

И выжженной земли клочок

Впитал солдатской крови капли,

Нагрудный жестяной значок

Царапал бледным краем камни.

А он смотрел в глаза зари,

И тёплый дождь стекал в ромашки,

И звонко пели петухи,

И шмель жужжал на белой кашке*...

*Кашка - разновидность клевера.

Стальным крылом вспоров закаты,

Как летний ветер горяча

Взлетела ввысь душа солдата.

И выжженной земли клочок

Впитал солдатской крови капли,

Нагрудный жестяной значок

Царапал бледным краем камни.

А он смотрел в глаза зари,

И тёплый дождь стекал в ромашки,

И звонко пели петухи,

И шмель жужжал на белой кашке*...

*Кашка - разновидность клевера.

Серия сообщений "Сны. Нереальная параллельность.":Сны. Нереальная параллельность.Часть 1 - Метро.

Часть 2 - Сон.

Часть 3 - Не моя война.

Часть 4 - Цветная галиматья.

Часть 5 - Тряпичные сердца.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Сон. |

Над диким полем диск луны

И рваный бег по краю неба

И дышат в спину злые псы

И хриплый вой летит по снегу.

И лязг клыков на тонкой шее

Кровь метит алым край зари

Вокруг меня толпятся звери

С глазами утренней звезды.

И нет героев. Не вернутся

Мои вчерашние друзья.

На крае леса оглянуться -

Фу, пронесло, упал не я.

И рваный бег по краю неба

И дышат в спину злые псы

И хриплый вой летит по снегу.

И лязг клыков на тонкой шее

Кровь метит алым край зари

Вокруг меня толпятся звери

С глазами утренней звезды.

И нет героев. Не вернутся

Мои вчерашние друзья.

На крае леса оглянуться -

Фу, пронесло, упал не я.

Серия сообщений "Сны. Нереальная параллельность.":Сны. Нереальная параллельность.Часть 1 - Метро.

Часть 2 - Сон.

Часть 3 - Не моя война.

Часть 4 - Цветная галиматья.

Часть 5 - Тряпичные сердца.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Метро. |

У нас - не бывает вопросов,

У них - не узнаешь ответов,

Мы все здесь живём параллельно

На краешке жёлтого света.

Здесь чёрные дыры вселенных

Разносят случайные судьбы.

Здесь боги подземного мира

Такие вот точно же люди.

Здесь складками время ложиться

В минутном своём постоянстве

На краешке жёлтого света,

В моём подвселенном пространстве.

У них - не узнаешь ответов,

Мы все здесь живём параллельно

На краешке жёлтого света.

Здесь чёрные дыры вселенных

Разносят случайные судьбы.

Здесь боги подземного мира

Такие вот точно же люди.

Здесь складками время ложиться

В минутном своём постоянстве

На краешке жёлтого света,

В моём подвселенном пространстве.

Серия сообщений "Сны. Нереальная параллельность.":Сны. Нереальная параллельность.Часть 1 - Метро.

Часть 2 - Сон.

Часть 3 - Не моя война.

Часть 4 - Цветная галиматья.

Часть 5 - Тряпичные сердца.

|

Метки: Сны. Нереальная параллельность. |