-Метки

1-я мировая война 2-я мировая война авиамоделизм авиация авиация 1-й мировой войны авиация 2-й мировой войны авиация второй мировой войны авиация сша армия петра i асы второй мировой войны асы первой мировой войны битва за англию бомбардировщики британская авиация великая армия наполеона великая отечественная война война за независимость американских колоний войны 30-х гг. войны на американском континенте войны против индейцев вторая мировая война вторая мировая война в воздухе вторая мировая война на море вторая мировая война на средиземном море германские бомбардировщики германские истребители германские подлодки германский флот гражданская война в испании гражданская война в сша диверсанты абвера диверсанты великобритании диверсанты сс диверсии в тылу врага зенитки история сша истребители 2 мировой войны итальянский флот крейсеры линкоры люфтваффе наполеоновская эпоха наполеоновские войны немецкие самолеты немецкие спец-войска немецкий флот омсбон оружие 1-й мировой войны оружие великобритании оружие сша осназ офицерское оружие панцерваффе первая мировая война подводные лодки подводные лодки германии р-38 лайтнинг разведка револьвер наган револьверы российская регулярная армия российский флот русская армия 1805-1812 гг. русская армия xviii века русская кавалерия русский флот в 1-й мировой войне русско-японская война русско-японская война 1904-1905 гг самолеты второй мировой войны советская авиация советская разведка советские асы советские самолеты советские танки советский флот в войне танки гражданской войны в испании тяжелый танк кв флот флот в 1-й мировой войне флот во 2 мировой войне французская армия 1804-1815 гг. французские гусары черноморский флот эсминцы японский флот

-Рубрики

- РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905 гг (29)

- Вооруженные силы России 1904-1905 гг (20)

- Вооруженные силы Японии 1904-1905 гг (9)

- 1-я МИРОВАЯ ВОЙНА (112)

- Вооруженные силы России (12)

- Вооруженные силы стран Антанты (21)

- Вооруженные силы Германии и ее союзников (16)

- Герои Великой войны (23)

- Последние рыцари (обзор развития асов) (4)

- Великолепная пятерка лучших асов 1МВ (9)

- Техника и оружие 1-й мировой войны (46)

- 2-я МИРОВАЯ ВОЙНА (307)

- Вооруженные силы СССР - ОБЗОРЫ (19)

- Великолепная пятерка лучших асов 2МВ (16)

- Вооруженные силы союзников СССР - ОБЗОРЫ (15)

- Вооруженные силы войны на Тихом океане - ОБЗОРЫ (14)

- Вооруженные силы союзников Германии - ОБЗОРЫ (12)

- Вооруженные силы Германии - ОБЗОРЫ (12)

- Асы других родов войск 2МВ (10)

- Германия во 2-й мировой войне (39)

- Лица Третьего рейха (44)

- Сражения и операции 2-й мировой (41)

- СССР во 2-й мировой войне (54)

- Техника и вооружение 2МВ (подробно) (86)

- Япония во 2-й мировой войне (20)

- СПЕЦВОЙСКА (диверсанты и десантники) (13)

- Диверсанты 2-й мировой войны (13)

- ИСТОРИЯ АВИАЦИИ (353)

- Геральдика воздушных асов (7)

- Самолеты 1-й мировой войны (27)

- Первые асы (6)

- Воздушные асы 1-й мировой войны (55)

- Самолеты 30-х годов (13)

- Воздушные асы 30-х гг. (8)

- Самолеты 2МВ - СССР (24)

- Самолеты 2МВ - союзники СССР (29)

- самолеты 2МВ - Германия (34)

- Самолеты 2МВ - союзники Германии (20)

- Воздушные асы 2МВ - СССР и союзники (67)

- Воздушные асы 2МВ - Германия и союзники (55)

- Асы против асов в воздушных боях (5)

- Запретам вопреки: асы-инвалиды (3)

- Битва за Англию: противостояние асов (19)

- авиамоделизм - "ликбезы" по отличиям тип (29)

- Авиационная мозаика (43)

- ОРУЖИЕ СТРЕЛКОВОЕ И ХОЛОДНОЕ (215)

- Армейское оружие эпохи дымного пороха (обзоры) (10)

- Армейское оружие эпохи бездымного пороха (обзоры) (28)

- Белое (холодное) оружие (19)

- Долгоиграющие стволы (22)

- Личности и оружие (21)

- Мои предпочтения в оружии и боевой технике (6)

- Оружие Америки (32)

- Оружие в истории (подробно) (52)

- Оружие Крымской войны 1853-1856 гг. (11)

- Оружие русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (7)

- пулеметы (42)

- Боеприпасы (3)

- ОРУЖИЕ: РЕВОЛЬВЕРЫ И ПИСТОЛЕТЫ (57)

- "Короткостволы" - краткая история (15)

- Револьверы Дикого Запада (6)

- Револьвер Наган (7)

- Пистолет Маузер С.96 (8)

- Револьверы Великобритании (6)

- Армейские "короткостволы" 1-й и 2-й МВ (6)

- ВОЙНЫ 20-30 гг XX ВЕКА (22)

- Испания: гражданская война 1936-1939 гг. (11)

- Китай: войны гражданские и с Японией (6)

- Халхин-Гол 1939 г (5)

- БРОНЕТЕХНИКА (55)

- Бронетехника до 2-й Мировой войны (6)

- Бронетехника СССР и союзников (17)

- Бронетехника Германии и ее союзников (20)

- Танковые асы (8)

- АРМИИ XVI - XVIII вв. (23)

- Прусская армия Фридриха Великого (9)

- Войска Франции в 16-18 вв. (7)

- БОГ ВОЙНЫ - АРТИЛЛЕРИЯ (20)

- Артиллерия дымного пороха (6)

- Артиллерия нового времени (8)

- Самоходная артиллерия (6)

- В ПЛАМЕНИ СРАЖЕНИЙ (221)

- Авиационные битвы (32)

- Морские битвы (23)

- Сухопутные сражения (22)

- Герои и подвиги (141)

- НАПОЛЕОНОВСКАЯ ЭПОХА (163)

- 1812 год (105)

- Армия наполеоновской Франции (23)

- Армия России начала 19 в. (16)

- Армии союзников Наполеона (11)

- Армия Великобритании (8)

- История отдельных воинских частей (5)

- Герои и подвиги наполеоновской эпохи (14)

- Египетская экспедиция генерала Бонапарта (4)

- Личности великой эпохи (54)

- Оружие наполеоновской эпохи (8)

- ФЛОТ И МОРСКАЯ ИСТОРИЯ (170)

- Парусный флот (8)

- Советский подводный флот 2МВ (7)

- Германский подводный флот 2МВ (6)

- Флоты 1-й мировой войны (19)

- Флоты 2-й мировой войны (14)

- Знаменитые корабли (46)

- знаменитые моряки (22)

- Удар из-под воды. История подводной лодки (3)

- Морская авиация (23)

- Морские приколы (8)

- СТАЛЬ ПОКОРЯЕТ ДИКИЙ ЗАПАД (история США) (71)

- 01 Появление и становление США (17)

- 02 Гражданская война в США (37)

- 03 Дикий Запад: индейцы, шерифы и ганфайтеры (10)

- Мозаика - разное о США (7)

- ГУСАРИЯ (кавалерия в истории) (41)

- Кавалерийские части в истории (27)

- Конский состав кавалерийских частей (4)

- Знаменитые кавалеристы (10)

- МОДА И БЫТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА (133)

- МУНДИРЫ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ (86)

- 18-й век (12)

- 19-й век 1-я половина (51)

- 19-й век 2-я половина (6)

- 20-й век начало (10)

- 20-й век середина (3)

- ИСТОРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА (499)

- Архитектура в истории (62)

- Великие авантюристы (43)

- Автомобили в истории (4)

- Вершители судеб (исторические деятели) (80)

- Вещи в истории (46)

- Женщины, оставившие след в истории (125)

- Загадки истории (24)

- Исторические катастрофы (10)

- Исторические курьёзы, нелепости и несуразицы (20)

- Преступники, преступления, сыщики (7)

- Шпионаж и диверсии (52)

- КИНО И МУЗЫКА (274)

- Любимые актеры и фильмы (181)

- Моя любимая музыка (134)

- Кухонные дела (61)

- личное (67)

- НАГРАДЫ В ИСТОРИИ (23)

- Награды Наполеоновской эпохи (3)

- Советские награды (6)

- Награды III-го Рейха (9)

- Ностальжи... (27)

- Об искусстве и том, что около него (8)

- От войска Руси до армии Российской (4)

- Российская гвардия (1)

- Ох уж эти женщины... (64)

- Правители и фавориты (102)

- Приколы и исторические анекдоты (236)

- Про звонкую монету... (26)

- Разное - чудеса и другие необычные явления (72)

- САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ (109)

- Я - графоман! (11)

-Музыка

- Настя Полева: песня "Ветер"

- Слушали: 2085 Комментарии: 0

-Я - фотограф

Суровая красота ножевой стали

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Гитлер Адольф, герой 1-й мировой... |

Гитлер Адольф, ефрейтор

Во время 1-й мировой войны получил Железный крест 1-го класса за то, что в одиночку взял в плен 17 британских солдат и их офицера!!! (Не надо обвинять меня в «непатриотизме», сам ох…ел, когда вычитал это в «Энциклопедии 3-го Рейха»!). Мы можем как нам угодно плясать «качучу» на могиле самого кровавого диктатора мировой истории, но нужно признать: это был настоящий мужик с железными причиндалами (недаром вся Германия его боготворила, и по приказу фюрера «пёрла» на всю Европу!). И не надо делать из Гитлера тупого идиота, принижая тем подвиг победившего его рядового Вани Иванова; наш дед «уделал» в жесточайшей бойне «крутейшего» бойца, за что ему вечная честь и слава!

Серия сообщений "Герои Великой войны":

Часть 1 - Гитлер Адольф, герой 1-й мировой...

Часть 2 - Убийца крейсеров

Часть 3 - Отважная медсестра

...

Часть 21 - Запретам вопреки. Покалеченные летчики, оставшиеся в строю (1)

Часть 22 - Герои и подвиги. 1МВ: «турецкий Геракл»

Часть 23 - 1МВ. Подводный флот Германии (04). Самые результативные подводники кайзера

|

Истребители: 1917 год. На переломе |

В ЯНВАРЕ

Лучшие асы французских ВВС начали получать в личное пользование 20 первых в истории пушечных истребителей СПАД-12, оснащенных 37-мм однозарядными пушками "Гочкис". Правда, заинтересовавшиеся было новинкой асы в большинстве своем вскоре вновь пересели на пулеметные машины - ручное перезаряжание пушки оказалось непригодным для воздушного боя. Однако некоторые из наиболее упорных пилотов добились на этой необычной машине заметных успехов: так, Рене Фонк сбил на пушечном СПАДе не менее 7 немецких самолетов.

Серия сообщений "Техника и оружие 1-й мировой войны":

Часть 1 - Истребители: начало (1914 г)

Часть 2 - Истребители: 1915 г - появление первых истребителей в авиачастях воюющих сторон

Часть 3 - Истребители: 1916 г. Истребители совершенствуются

Часть 4 - Истребители: 1917 год. На переломе

Часть 5 - Истребители: 1918 год - последние истребители войны

Часть 6 - Стрелковое оружие 1-й мировой. Россия - штатное оружие

...

Часть 44 - Хоть пуля – дура, но штык-то – молодец! (02)

Часть 45 - 1МВ. Первый истребитель британских асов (01). По пути наименьшего сопротивления

Часть 46 - 1МВ: французский легкий танк «Рено» FT-17

|

Аудио-запись: Настя Полева: песня "Ветер" |

|

Истребители: 1916 г. Истребители совершенствуются |

В ЯНВАРЕ

Французская авиация получила в большом количестве очень удачный для своего времени истребитель-полутораплан Ньюпор-11 с установленным над верхним крылом несинхронизированным пулеметом "Льюис". Новый самолет являлся уменьшенным вариантом Ньюпора-X, почему летчики и дали ему прозвище "Бебе" - "Малыш". Этот самолет стал основным французским истребителем 1-й половины 1916 г (выпущено 1200 шт) и первым истребителем союзников, который превзошел по своим качествам германский истребитель "Айндекер". "Бебе" обладал отличной маневренностью, легкостью в управлении и хорошей скоростью, однако имел недостаточную прочность конструкции, что иногда приводило к "складыванию" крыльев при больших перегрузках. 650 этих аэропланов состояло на вооружении Италии, и 100 - в России.

Существенным недостатком Ньюпора-11 являлось слишком высокое расположение пулемета, который в бою было очень сложно перезарядить (для этого пилоту нужно было встать в кабине, зажав ручку управления коленями!). Британцы и русские пытались устранить этот недостаток, разрабатывая системы заваливания пулемета для перезарядки в кабину. Французы же мирились с этим недочетом по своему: так, Жан Навар при стрельбе вставал в кабине в полный рост и целился во врага через пулеметный прицел…

Серия сообщений "Техника и оружие 1-й мировой войны":

Часть 1 - Истребители: начало (1914 г)

Часть 2 - Истребители: 1915 г - появление первых истребителей в авиачастях воюющих сторон

Часть 3 - Истребители: 1916 г. Истребители совершенствуются

Часть 4 - Истребители: 1917 год. На переломе

Часть 5 - Истребители: 1918 год - последние истребители войны

...

Часть 44 - Хоть пуля – дура, но штык-то – молодец! (02)

Часть 45 - 1МВ. Первый истребитель британских асов (01). По пути наименьшего сопротивления

Часть 46 - 1МВ: французский легкий танк «Рено» FT-17

|

Истребители: 1915 г - появление первых истребителей в авиачастях воюющих сторон |

Появление первых истребителей

в авиачастях воюющих сторон в 1915 г.

В МАРТЕ

В 1915 г летчики всех стран мира вошли почти безоружными: беспорядочная пальба по противнику из личных револьверов или кавалерийских карабинов заметных результатов не приносила; двухместные аэропланы, оснащенные шкворневыми пулеметами, были слишком тяжелы и тихоходны для успешного воздушного боя. Пилоты, стремившиеся к уничтожению противника, искали новые способы поражения вражеских самолетов. Всем становилось ясно, что для поражения противника необходимо скорострельное оружие – пулемет; причем это оружие должно быть жестко закреплено на аэроплане, чтобы не отвлекать пилота от управления самолетом.

Серия сообщений "Техника и оружие 1-й мировой войны":

Часть 1 - Истребители: начало (1914 г)

Часть 2 - Истребители: 1915 г - появление первых истребителей в авиачастях воюющих сторон

Часть 3 - Истребители: 1916 г. Истребители совершенствуются

Часть 4 - Истребители: 1917 год. На переломе

...

Часть 44 - Хоть пуля – дура, но штык-то – молодец! (02)

Часть 45 - 1МВ. Первый истребитель британских асов (01). По пути наименьшего сопротивления

Часть 46 - 1МВ: французский легкий танк «Рено» FT-17

|

Истребители: начало (1914 г) |

ПЕРВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СХВАТКИ

(1914 г)

Авиация вступила в 1-ю мировую войну безоружной. Аэропланы занимались в основном воздушной разведкой, реже – бомбежкой (причем пилоты сбрасывали на врага обычные ручные гранаты, стальные стрелы, иногда – малокалиберные артиллерийские снаряды). Естественно, что «бомбежки» 1914 года фактически не наносили противнику никакого вреда (если не считать паники, которую вызывал у пехоты и конницы этот новый, летающий вид боевой техники). Однако роль самолетов в деле обнаружения передвижений вражеских войск оказалась столь велика, что возникла настоятельная необходимость в уничтожении самолетов-разведчиков. Эта необходимость и породила воздушный бой.

Серия сообщений "Техника и оружие 1-й мировой войны":

Часть 1 - Истребители: начало (1914 г)

Часть 2 - Истребители: 1915 г - появление первых истребителей в авиачастях воюющих сторон

Часть 3 - Истребители: 1916 г. Истребители совершенствуются

...

Часть 44 - Хоть пуля – дура, но штык-то – молодец! (02)

Часть 45 - 1МВ. Первый истребитель британских асов (01). По пути наименьшего сопротивления

Часть 46 - 1МВ: французский легкий танк «Рено» FT-17

|

3.7. Подводники (Виктор ШЮТЦЕ) |

Виктор ШЮТЦЕ

+ 35 судов (180 073 т)

(16.2.1906, Киль - 23.9.1950, Франк-фурт-на-Майне), офицер-подводник, капитан 1-го ранга (1.3.1944).

Командовал подлодками U-19 (16.1.1936 - 30.9.1937) и U-11 (13.8.1938 - 4.9.1939). С 5.9.1939 - командир подлодки U-25, на которой совершил 3 похода (проведя в море в общей сложности 105 дней). С 5.7.1940 командовал подлодкой U-103 - 4 похода (201 день в море). С 12.8.1941 командир 2-й флотилии подводных лодок. С марта 1943 и до конца войны Шютце занимал пост командующего подводными учебными флотилиями (FdU Ausbildungsflottillen) со штаб-квартирой в Готенхафене. Всего за время военных действий Шютце потопил 35 кораблей общим водоизмещением 180 073 т и повредил 2 корабля водоизмещением 14 213 т. В мае 1945 интернирован.

РК: 11.12.1940, капитан 3-го ранга, командир подлодки U-103;

РК-Дл (№ 23): 14.7.1941, капитан 3-го ранга, командир подлодки U-103.

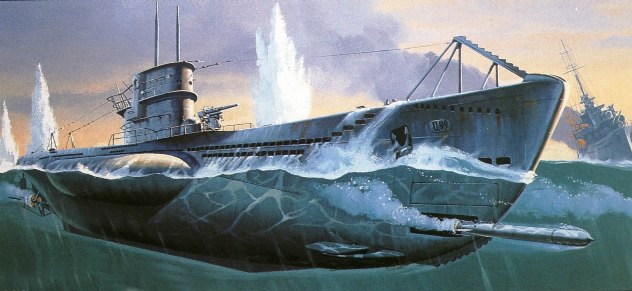

U-103 тип IX-B

Серия сообщений "Лица Третьего рейха":

Часть 1 - Самый результативный ас мира (Германия)

Часть 2 - 3.2. Подводники (Адмирал Карл Дённиц)

...

Часть 5 - 3.5. Подводники (Иоахим ШЕПКЕ)

Часть 6 - 3.6. Подводники (Эрих ТОПП)

Часть 7 - 3.7. Подводники (Виктор ШЮТЦЕ)

Часть 8 - Вражеский герой

Часть 9 - Самый опасный враг

...

Часть 42 - Вдвоем против десяти тысяч…

Часть 43 - Франц Стиглер: и на войне можно оставаться человеком...

Часть 44 - Асы 2МВ: главный «раздолбай» Люфтваффе

|

|

3.6. Подводники (Эрих ТОПП) |

Эрих ТОПП

+ 36 судов (198 617 т)

Эрих ТОПП (Торр) (2.7.1914, Ганновер - после 1989), офицер-подводник, капитан 2-го ранга (1.12.1944). 1.7.1935 поступил на флот фенрихом; 1.4.1937 произведен в лейтенанты. Служил на легком крейсере «Карлсруэ». В окт. 1937 переведен в подводный флот. В 1938 вахтенный офицер на подлодке U-46. С нояб. 1938 по апр. 1940 служил 1-м помощником на подводной лодке U-46; обер-лейтенант (1.4.1939). 5.6.1940 стал командиром U-57, на которой совершил 2 похода (провел в море в общей сложности 38 дней). Успешно действовал на транспортных коммуникациях в Атлантике, потопив 6 кораблей общим водоизмещением 36 862 т. По возвращении из 2-го боевого похода лодка 3.9.1940 была протаранена в устье Эльбы норвежским транспортом «Рона»; большинству членов экипажа удалось спастись, погибло лишь 6 человек. 4.12.1940 Топп получил новую лодку U-552 (тип VIIC); на ней он совершил 10 походов (308 дней в море). 20.6.1941 награжден Рыцарским крестом Железного креста и 1.9.1941 произведен в капитан-лейтенанты. 18.10.1941 атаковал конвой НХ-156. В ходе боя Топп потопил эсминец ВМФ США «Ройбен Джеймс», на котором погибло около 150 чел. Эмблемой лодки U-552 стало изображение красного дьявола, под этим именем Топп. и стал известен в Германии и за ее пределами. В 1941-42 на его лодке служил А. Бранди. В конце 1941 Топп совершил тяжелейшее плавание в район Азорских островов. 11.4.1942 Топп получил Знак подводника с бриллиантами и дубовые листья к Рыцарскому кресту, а через 4 месяца - 17.8.1942 - к нему добавлены мечи (№17). В марте - апреле 1942 во время своего 8-го похода Топп потопил 8 кораблей

(водоизмещением 45 731 т). 17.8.1942 Эрих про¬изведен в капитаны 3-го ранга. 8.9.1942 сдал лодку и назначен инструктором ВМФ, участия в боевых действиях не принимал. С сент. 1942 командовал 27-й флотилией подводных лодок. Топпу одному из первых было поручено испытать новейшую подлодку XXI серии - U-3010, командиром которой он был назначен 23.3.1945. Подлодка боевых походов не совершала. С 27.4.1945 командовал лодкой той же серии U-2513. На ней Топп 1.5.1945 вышел в последнее боевое патрулирование 2 мировой войны. Через неделю, 7 мая Топп получил приказ не топить и не портить лодку. 8 мая спустил военный флаг, а на следующий день уничтожил торпеды, документы и новейшую аппаратуру. 28.5.1945 взят в плен в Осло и направлен в лагерь для военнопленных Крагере. Всего за время военных действий Топп потопил 36 судов (198 617 т) и повредил 4 судна (32 317 т), что вывело Эриха на 3-е место среди самых результативных германских асов подводной войны. Большинство побед Топп записал на свой счет в Северной Атлантике, действуя против конвоев вблизи североамериканского побережья. После войны Топп служил в рыболовецком флоте, а в 1958 был принят на службу в ВМС ФРГ. 4 года находился в США как член Военного комитета НАТО. В дек. 1969 вышел в отставку, контр-адмирал (1.10.1966). Был награжден Большим Федеральным крестом за заслуги. В 1970-84 работал консультантом на германских верфях.

(водоизмещением 45 731 т). 17.8.1942 Эрих про¬изведен в капитаны 3-го ранга. 8.9.1942 сдал лодку и назначен инструктором ВМФ, участия в боевых действиях не принимал. С сент. 1942 командовал 27-й флотилией подводных лодок. Топпу одному из первых было поручено испытать новейшую подлодку XXI серии - U-3010, командиром которой он был назначен 23.3.1945. Подлодка боевых походов не совершала. С 27.4.1945 командовал лодкой той же серии U-2513. На ней Топп 1.5.1945 вышел в последнее боевое патрулирование 2 мировой войны. Через неделю, 7 мая Топп получил приказ не топить и не портить лодку. 8 мая спустил военный флаг, а на следующий день уничтожил торпеды, документы и новейшую аппаратуру. 28.5.1945 взят в плен в Осло и направлен в лагерь для военнопленных Крагере. Всего за время военных действий Топп потопил 36 судов (198 617 т) и повредил 4 судна (32 317 т), что вывело Эриха на 3-е место среди самых результативных германских асов подводной войны. Большинство побед Топп записал на свой счет в Северной Атлантике, действуя против конвоев вблизи североамериканского побережья. После войны Топп служил в рыболовецком флоте, а в 1958 был принят на службу в ВМС ФРГ. 4 года находился в США как член Военного комитета НАТО. В дек. 1969 вышел в отставку, контр-адмирал (1.10.1966). Был награжден Большим Федеральным крестом за заслуги. В 1970-84 работал консультантом на германских верфях.Подлодка U-552 «Красный дьявол»

Серия сообщений "Лица Третьего рейха":

Часть 1 - Самый результативный ас мира (Германия)

Часть 2 - 3.2. Подводники (Адмирал Карл Дённиц)

...

Часть 4 - 3.4. Подводники (Вольфганг ЛЮТ)

Часть 5 - 3.5. Подводники (Иоахим ШЕПКЕ)

Часть 6 - 3.6. Подводники (Эрих ТОПП)

Часть 7 - 3.7. Подводники (Виктор ШЮТЦЕ)

Часть 8 - Вражеский герой

...

Часть 42 - Вдвоем против десяти тысяч…

Часть 43 - Франц Стиглер: и на войне можно оставаться человеком...

Часть 44 - Асы 2МВ: главный «раздолбай» Люфтваффе

|

|

Процитировано 1 раз

3.5. Подводники (Иоахим ШЕПКЕ) |

Иоахим ШЕПКЕ

+ 37 судов (155 882 т)

Иоахим ШЕПКЕ (Schepke) (8.3.1912, Фленсбург - 17.3.1941, Северная Атлантика), офицер-подводник, капитан-лейтенант (1.6.1939).

С 29.10.1938 командир учебной подлодки U-3 (Тип II-А), на которой совершил 3 похода (проведя в море в общей сложности 24 дня). С 3.1.1940 командир подлодки U-19 (Тип II-В), на которой совершил 5 походов и потопил 9 кораблей общим водоизмещением 15 715 т. С 30.5.1940 командир подлодки U-100 (Тип VII-B) (6 походов, 112 дней в море). В 1-м походе (авг. 1940) он потопил 6 кораблей водоизмещением 25 812 т. В сент. 1940 во 2-м походе Шепке в течение 2 дней потопил 7 кораблей (50 340 т). 23.11.1940 Шепке записал на свой счет еще 7 кораблей (24 601 т). В 1940 была опубликована книга Шепке «Подводник сегодня», которую он иллюстрировал собственными рисунками. 17.03.1941 г его лодка была обнаружена и атакована британскими эсминцами. В результате бомбежки U-100 получила тяжелые повреждения и всплыла, чтобы под покровом темноты скрыться от преследования. Однако лодка была обнаружена (впервые в истории) корабельным радиолокатором эсминца «Вэнок», вновь атакована и затонула, большая часть экипажа погибла (спаслось 6 матросов). Сам Шепке был раздавлен между тумбой перископа и форштевнем эсминца «Вэнок», протаранившим его лодку.

Всего за время военных действий Шепке потопил 37 кораблей общим водоизмещением 155 882 т и повредил 4 корабля водоизмещением 17 229 т.

РК: 24.9.1940, капитан-лейтенант, командир U-100;

РК-Дл (№ 7): 1.12.1940, капитан-лейтенант, командир U-100.

Подлодка U-19 (Тип II-В) И. Шепке

Подлодка U-100 (Тип VII-B) И. Шепке

Серия сообщений "Лица Третьего рейха":

Часть 1 - Самый результативный ас мира (Германия)

Часть 2 - 3.2. Подводники (Адмирал Карл Дённиц)

Часть 3 - 3.3. Подводники 2-й Мировой (Отто КРЕЧМЕР)

Часть 4 - 3.4. Подводники (Вольфганг ЛЮТ)

Часть 5 - 3.5. Подводники (Иоахим ШЕПКЕ)

Часть 6 - 3.6. Подводники (Эрих ТОПП)

Часть 7 - 3.7. Подводники (Виктор ШЮТЦЕ)

...

Часть 42 - Вдвоем против десяти тысяч…

Часть 43 - Франц Стиглер: и на войне можно оставаться человеком...

Часть 44 - Асы 2МВ: главный «раздолбай» Люфтваффе

|

|

3.4. Подводники (Вольфганг ЛЮТ) |

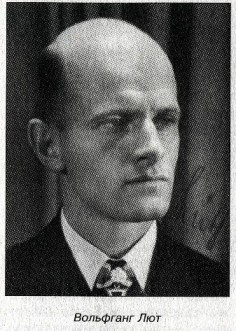

Вольфганг ЛЮТ

+ 43 судна (225 756 т)

Вольфганг ЛЮТ (Liith) (15.10.1913, Рига, Российская империя - 13.5.1945, Фленсбург-Мюрвик), офицер-подводник, капитан 1-го ранга (1.9.1944).

В течение 3 семестров изучал право в университете. 23.9.1933 поступил на флот кадетом. Во время учебы совершил 9-месячное кругосветное плавание на учебном корабле «Горх Фок». 1.10.1936 произведен в лейтенанты. Служил на легких крейсерах «Карлсруэ» и «Кенигсберг». В февр. 1937 переведен в подводный флот. С июля 1937 плавал 2-м вахтенным офицером на подлодке U-27, а с окт. 1938 по окт. 1939 1-м вахтенным офицером на U-38, которой командовал Г. Либе.

С 16 по 28 дек. 1939 командовал подлодкой U-13. 30.12.1939 он получил новый корабль - лодку U-9 (Типа II-В), на которой совершил 6 походов (всего 74 дня в море); обер-лейтенант (1.6.1938). В мае 1940 потопил французскую подводную лодку «Дорис». 27.6.1940 переведен на подлодку Типа II-D U-138 (2 похода, 29 дней). Во время 1-го похода в ночь на 21.9.1940 Лют потопил 4 корабля общим водоизмещением 34 633 т и по возвращении из 2-го похода 24.10.1940 получил Рыцарский крест Железного креста. С 21.10.1940 по 11.4.1942 Лют командовал лодкой U-43 (5 походов, 204 дня в море, во время которых потопил 12 кораблей водоизмещением 68 077 т), а с 9.5.1942 по 31.10.1943 - U-181 (Тип IX-D, 2 похода, 335 дней в море). 1.1.1941 произведен в капитан-лейтенанты. Отличался высокой результативностью. Только за один поход в Южную Атлантику с сент. 1942 по янв. 1943 он потопил 12 судов общим водоизмещением 58 381 т. 13.11.1942 награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями. На U-181 совершил 2-е по длительности патрулирование - 206 дней, в ходе которого предложил ряд нововведений, имевших целью поддержать психологическую

атмосферу.Во время этого похода лодка потопила 10 судов. 1.4.1943 произведен в капитаны 3-го ранга, а 15.4.1943 получил мечи к Рыцарскому кресту. Основными жертвами Люта стали не конвои, как у многих др. подводников, а отдельные корабли. 9.8.1943 награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (всего два кавалера в ВМФ).

атмосферу.Во время этого похода лодка потопила 10 судов. 1.4.1943 произведен в капитаны 3-го ранга, а 15.4.1943 получил мечи к Рыцарскому кресту. Основными жертвами Люта стали не конвои, как у многих др. подводников, а отдельные корабли. 9.8.1943 награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (всего два кавалера в ВМФ).С янв. 1944 командовал 22-й флотилией подводных лодок. В июле 1944 возглавил 1-й отдел военно-морского училища в Мюрвике, а в сент. 1944 стал его начальником (самым молодым за всю историю этого учебного заведения); капитан 2-го ранга (1.8.1944). С 1 по 23 мая 1945 училище было местом пребывания германского правительства во главе с гросс-адмиралом К. Дёницем. Лют был застрелен немецким часовым после того, как назвал неправильный пароль. Похоронен с воинскими почестями.

Всего за время боев потопил 43 корабля противника общим водоизмещением 225 756 т, а также повредил 2 корабля (17 343 т) - это 2-й результат среди германских асов подводной войны.

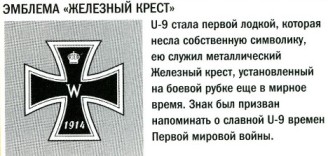

U-138 тип II-D В. Люта

U-181 тип IX-D2 В. Люта

Серия сообщений "Лица Третьего рейха":

Часть 1 - Самый результативный ас мира (Германия)

Часть 2 - 3.2. Подводники (Адмирал Карл Дённиц)

Часть 3 - 3.3. Подводники 2-й Мировой (Отто КРЕЧМЕР)

Часть 4 - 3.4. Подводники (Вольфганг ЛЮТ)

Часть 5 - 3.5. Подводники (Иоахим ШЕПКЕ)

Часть 6 - 3.6. Подводники (Эрих ТОПП)

...

Часть 42 - Вдвоем против десяти тысяч…

Часть 43 - Франц Стиглер: и на войне можно оставаться человеком...

Часть 44 - Асы 2МВ: главный «раздолбай» Люфтваффе

|

|

Процитировано 1 раз

3.3. Подводники 2-й Мировой (Отто КРЕЧМЕР) |

Отто КРЕЧМЕР

+ 47 судов (274 333 т)

Отто КРЕЧМЕР (Kretschmer) (1.5.1912, Гейдау, Лигниц - 5.8.1998, Штраубинг, Бавария), самый результативный офицер-подводник Германии, капитан 2-го ранга (1.9.1944).

Сын силезского учителя, окончил школу в Эксетере (Англия), прекрасно знал английский язык. 9.10.1930 поступил н флот кадетом. 1.10.1934 произведен лейтенанты. Служил на учебном к «Ниобе» и лёгком крейсере «Эмден», а с декабря 1934 - на легком крейсере «Кёльн». В январе 1936 переведен в подводный флот; обер-лейтенант (1.6.1936). С ноября 1936 служил 1-м помощником на U-35, а 31.7.1937 стал ее командиром и совершил плавание к берегам Испании (для поддержки войск ген. Ф. Франко). 1 10.1937 получил в командование лодку U-23 (Тип II-В), на которой совершил 8 походов (проведя в море в общей сложности 102 дня). Произвел на ней несколько минных постановок у берегов Великобритании и потопил 8 судов. 1.6.1939 произведен в капитан-лейтенанты. 12.1.1940 торпедировал датский танкер «Денмарк» (10 517 т), месяцем позже Кречмер потопил британский эсминец «Даринг» (1375 т).

18.4.1940 назначен командиром подлодки U-99 (её он выводил в море 8 раз, проведя в плавании 127 дней). В первом же патрулировании потопил 11 судов. Гросс-адмирал Э. Рёдер лично встречал лодку и после доклада наградил Кречмера 4.8.1940 Рыцарским крестом Железного креста. 17 - 20.10.1940 принимал ак¬тивное участие в операции, когда во время полнолуния группа подлодок без потерь разгромила английские конвои 5С-7 и НХ-79. В ночь на 4.11.1940 К. потопил английские вспомогательные крейсера «Патроклус» (11 314 т), «Лаурентик» (18 724т) и «Форфар» (16 402т). 4.11.1940 награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями. В своем последнем походе Кречмер потопил еще 10 кораблей. 1.3.1941 произведен в капитаны 3-го ранга.

17.3.1941, когда U-99 возвращалась, полностью израсходовав боезапас, в Сен-Назер, она была обнаружена и забросана глубинными бомбами английским эсминцем «Уокер». Когда лодка всплыла, «Уокер» и др. эсминец - «Вэнок» - расстреляли ее, после чего Кречмер отдал приказ о затоплении лодки. Почти весь экипаж - 41 человек из 44, в т.ч. Кречмер, были взяты в плен и доставлены в Ливерпуль. Затем Кречмер был переведен в лагерь для военнопленных в Боуменвиль (Канада). 26.12.1941 награжден Рыцарским крес¬том с дубовыми листьями и мечами (№5). Награду Кречмеру передал комендант лагеря.

В дек. 1947 Кречмер вернулся в Германию. С 1955 служил в ВМС ФРГ: с 1957 командир 1-й эскортной эскадры, с ноября 1958 командующий амфибийными войсками. С 1962 на штабных должностях, с мая 1965 начальник Объединенных сил НАТО на Балтике. В сентябре 1970 вышел в отставку в звании адмирала флотилии (с 15.12.1965). Умер в госпитале, куда попал после автомобильной катастрофы.

Всего за время военных действий Кречмер потопил 47 кораблей общим водоизмещением 274 333 т и повредил 5 кораблей водоизмещением 37 965 т.

Серия сообщений "Лица Третьего рейха":

Часть 1 - Самый результативный ас мира (Германия)

Часть 2 - 3.2. Подводники (Адмирал Карл Дённиц)

Часть 3 - 3.3. Подводники 2-й Мировой (Отто КРЕЧМЕР)

Часть 4 - 3.4. Подводники (Вольфганг ЛЮТ)

Часть 5 - 3.5. Подводники (Иоахим ШЕПКЕ)

...

Часть 42 - Вдвоем против десяти тысяч…

Часть 43 - Франц Стиглер: и на войне можно оставаться человеком...

Часть 44 - Асы 2МВ: главный «раздолбай» Люфтваффе

|

Процитировано 1 раз

3.2. Подводники (Адмирал Карл Дённиц) |

Дёниц, Карл (1891-1981), гросс-адмирал, командующий военно-морским флотом Германии с 1943, преемник Гитлера (май 1945), создатель и руководитель подводного флота Германии.

Родился 16 сентября 1891 в Грюнау, близ Берлина, в семье инженера-оптика. В 1910 поступил в военно-морское училище в Киле. В начале 1-й мировой войны на легком крейсере "Бреслау" воевал в Средиземном и Черном морях.

В 1916 Дёниц прошел переподготовку для подводных лодок и на следующий год стал командиром одной из них. Зарекомендовал себя как способный и талантливый офицер. Попав в плен к англичанам в октябре 1918, он был освобожден в 1919 и снова вернулся в ВМФ Германии. В 1923 Дёниц стал советником управления подводного флота в военно-морской инспекции. В 1924 он был направлен в Главное командование ВМФ в Берлине. Первые месяцы после прихода Гитлера к власти Дёниц находился в дальнем походе; вернувшись, получил назначение командиром на крейсер "Эмден". После отказа Германии от Версальского договора Дёниц 6 июня 1935 был назначен "фюрером подводных лодок" и возглавил 1-ю подводную флотилию. К осени 1935, несмотря на противодействие сторонников "больших кораблей", Германия уже имела 11 небольших подводных лодок.

Дёниц был одним из немногих убежденных национал-социалистов среди высших офицеров ВМФ. Он восхвалял Гитлера в выступлениях перед матросами, говорил, что Гитлер предвидел все и не совершил ни одного неправильного шага. Гитлер, в свою очередь, испытывал огромное доверие к Дёницу. К 1938 Дёниц разработал тактику групповых подводных атак ("волчьих стай") и в 1939 был назначен командующим подводным флотом. На этом посту Дёниц нес полную ответственность за потопление не только военных, но и торговых судов союзников. В августе 1942 Дёниц перенес свой командный пункт в Париж. Его самодисциплина и работоспособность, помимо таланта флотоводца, снискали ему всеобщее уважение среди офицеров ВМФ, которые в меньшей степени, нежели офицеры других родов войск были заражены нацистской идеологией. Дёниц лично встречал каждую лодку, возвращавшуюся на базу, присутствовал на выпуске каждого курса школы подводников, организовал специальные санатории для отдыха личного состава после изнурительных походов. Моряки за глаза называли своего командира "папаша Карл" или "Лев".

В марте 1942 Дёницу было присвоено звание адмирала. После ухода в отставку Эриха Редера 30 января 1943 Дёниц был назначен его преемником на посту главнокомандующего военно-морскими силами Германии (с присвоением звания гросс-адмирал). В марте 1943 германские субмарины потопили 120 кораблей союзников общим водоизмещением 623 тыс. тонн, за что Гитлер удостоил Дёница Рыцарского креста с дубовыми листьями. Однако в целом действия подводного флота Германии становились все менее удачными, и потери превысили производство лодок. К осени 1943 на каждое торпедированное грузовое судно приходилась одна потопленная подводная лодка.

Перед тем, как покончить с собой, Гитлер назначил Дёница президентом рейха, главнокомандующим вооруженными силами и военным министром. Об этом Дёницу телеграммой сообщил Мартин Борман. 2-5 мая 1945, находясь на командном пункте на Балтийском побережье под Фленсбургом, Дёниц назначил новое правительство. Надеясь на скорый конец войны, Дёниц хотел разрешить как можно большему числу немцев сдаться в плен англичанам и американцам, чтобы уберечь их от русских. Он убедился в провале гитлеровской политики и призывал немцев начать восстановление страны. 23 мая 1945 новый глава государства был захвачен в плен союзниками. Дёниц вместе с другими 22 нацистскими лидерами предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге 20 октября 1945. Обвинение пришло к выводу, что, хотя Дёниц и является организатором и воспитателем германского подводного флота, он не был причастен к заговору с целью развязать агрессивную войну, не готовил и не начинал этой войны. Ему простили убийство моряков с подбитых его субмаринами военных и гражданских судов, но вменили в вину ответственность за гитлеровский приказ от 18 октября 1942, по которому захваченные экипажи союзнических торпедных катеров надлежало передавать в СС и расстреливать. Дёниц был признан виновным в военных преступлениях и приговорен к 10 годам тюремного заключения. Он отбывал срок в тюрьме Шпандау в Западном Берлине и был освобожден 1 октября 1956. Дёниц всегда хранил при себе папку с письмами союзнических морских офицеров, которые выражали ему свои симпатии и понимание. Освободившись, Дёниц посвятил себя литературной работе. Он написал книги воспоминаний: "10 лет и 20 дней" (1958), "Моя захватывающая жизнь" (1963), "Германская военно-морская стратегия во 2-й мировой войне" (1968).

Умер в Аумюле в январе 1981.

Использован (сокращенно) материал «Энциклопедии Третьего рейха»

Серия сообщений "Лица Третьего рейха":

Часть 1 - Самый результативный ас мира (Германия)

Часть 2 - 3.2. Подводники (Адмирал Карл Дённиц)

Часть 3 - 3.3. Подводники 2-й Мировой (Отто КРЕЧМЕР)

Часть 4 - 3.4. Подводники (Вольфганг ЛЮТ)

...

Часть 42 - Вдвоем против десяти тысяч…

Часть 43 - Франц Стиглер: и на войне можно оставаться человеком...

Часть 44 - Асы 2МВ: главный «раздолбай» Люфтваффе

|

|

3.1. РЫЦАРСКИЙ КРЕСТ В ГЕРМАНСКОМ ФЛОТЕ |

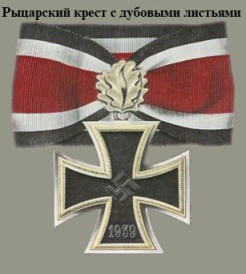

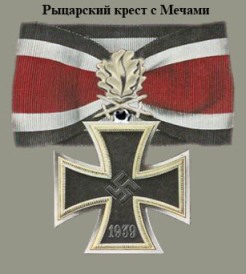

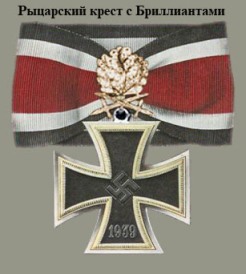

Рыцарский крест (точнее, Рыцарский крест Железного креста) являлся высшей боевой наградой Германии во время 2-й мировой войны.

Рыцарский крест (точнее, Рыцарский крест Железного креста) являлся высшей боевой наградой Германии во время 2-й мировой войны. Сам Железный крест - одна из самых массовых военных наград Германии. Он был учрежден королем Пруссии Фридрихом-Вильгельмом III 10 марта 1813 года в 3-х степенях: Ж. к. 2-го класса, Ж. к. 1-го класса и Великий крест (т. н. "Звезда Блюхера"). За всю историю

Германии Великим крестом были награждены только генерал-фельдмаршал фон Блюхер (1815); генерал-фельдмаршал фон Гинденбург (1918) и рейхсмаршал Геринг (1940). Награждения Ж. к. производились только во время войн, при этом на самом ордене помещалась дата его "восстановления": Наполеоновские войны (1813), франко-прусская война (1870), 1-я мировая война (1914), 2-я мировая война (1939).

Германии Великим крестом были награждены только генерал-фельдмаршал фон Блюхер (1815); генерал-фельдмаршал фон Гинденбург (1918) и рейхсмаршал Геринг (1940). Награждения Ж. к. производились только во время войн, при этом на самом ордене помещалась дата его "восстановления": Наполеоновские войны (1813), франко-прусская война (1870), 1-я мировая война (1914), 2-я мировая война (1939).1 сентября 1939 года объявлено об очередном «восстановлении» ордена с изменением его статута: к существовавшим ранее степеням ордена добавлен как высшая степень Рыцарский крест (впоследствии - различного достоинства). Ж. к. стал самой массовой наградой германской армии во 2-й мировой войне, а Рыцарский крест Железного креста – самой почетной и самой желанной наградой.

Рыцарский крест носился на шее на ленте. Впоследствии, в ходе войны, он получил несколько более высших степеней. Самым распространенным был собственно Рыцарский крест. Следующей степенью был Рыцарский крест с дубовыми листьями, введенный 3 июня 1940 года. 21 июня 1941 был учрежден Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, награждения которым производились уже не так часто. Наиболее редкой и самой почетной военной наградой в Третьем рейхе был Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, введенный 15 июля 1941 г (всего за 3,5 года войны им было награждено 27 человек). А самой высшей

степенью Рыцарского креста стал учрежденный 29 декабря 1944 года. Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Им был награжден только один человек – полковник авиации Г. Рудель.

степенью Рыцарского креста стал учрежденный 29 декабря 1944 года. Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Им был награжден только один человек – полковник авиации Г. Рудель. На долю ВМФ во время Второй мировой войны пришлось меньше всего награждений Рыцарским крестом и его классами, ведь это был самый малочисленный род войск Германии. Всего состоялось 378 награждений: 318 - Рыцарским крестом, 53 - дубовыми листьями, 5 -мечами и 2 - бриллиантами.

Первым кавалером Рыцарского креста стал 18 октября 1939 года капитан-лейтенант Гюнтер Прин, который на своей подлодке проник в Скапа-Флоу (главную базу британского флота) и потопил там линейный корабль «Ройал Оук». Вторым кавалером стал 1 марта 1940 года командир подводной лодки U-48 капитан-лейтенант Герберт Эмиль Шультце. Дубовые листья первым получил 20 октября 1940 года все тот же Прин, а 4 ноября 1940 года за ним последовал командир подлодки U-99 капитан-лейтенант Отто Кречмер. Мечи первым получил Отто Кречмер (29 декабря 1941 года), а бриллианты - 9 августа 1943 года - командир подлодки U-181 капитан 3-го ранга Вольфганг Лют.

Массовых награждений чинов флота практически не было, лишь 31 декабря 1941 года шестеро моряков получили награды: трое - Рыцарские кресты, а трое - дубовые листья.

Руководство ВМФ получило 29 Рыцарских крестов и 7 крестов с дубовыми листьями. Первым кавалером Рыцарского креста стал 30 сентября 1939 года главнокомандующий ВМФ гроссадмирал Эрих Рёдер, а дубовые листья первым получил его преемник гроссадмирал Карл Дёниц 6 апреля 1943 года.

Моряки-подводники были за годы войны награждены 180 раз: 145 раз Рыцарским крестом, 28 раз дубовыми листьями, 5 раз - мечами и 2 раза бриллиантами. Причем во всех категориях именно подводники были первыми кавалерами этих наград во всем ВМФ.

На остальные категории боевых кораблей пришлось не очень большое количе¬ство наград. Экипажи больших надводных кораблей получили лишь 8 Рыцарских крестов; экипажи вспомогательных крейсеров (рейдеров) - 11 наград (в т.ч. 3 креста с дубовыми листьями). Экипажи торпедных катеров получили 32 награды (в т.ч. 8 крестов с дубовыми листьями), экипажи минных заградителей - 23 награды (в т.ч. 4 креста с дубовыми листьями), экипажи катеров-тральщиков -18 Рыцарских крестов, экипажи миноносцев - 11 наград (в т.ч. один крест с дубовыми листьями) и, наконец, экипажи эскадренных миноносцев - 11 Рыцарских крестов.

|

|

2.6. Подводная война (Камуфляж и эмблемы подводников) |

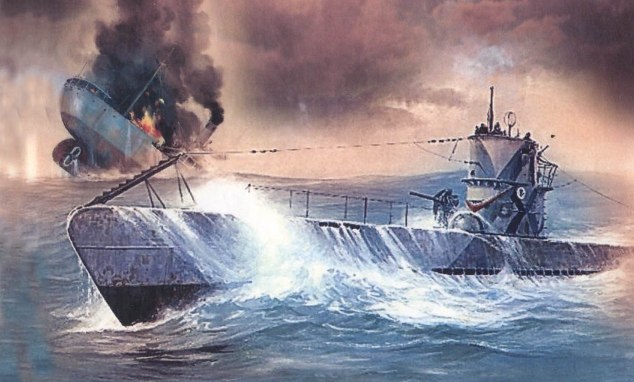

Не только немецких подводников, носивших серую форму, но и их лодки называли «серыми волками», однако это отнюдь не означало, что все без исключения субмарины были покрашены в серые тона. Цвет определялся прежде всего тем районом, где велись боевые

действия, и палитра здесь была весьма широкой: от почти черных оттенков, используемых на Севере, до голубых, в которые окрашивались лодки, крейсировавшие где-нибудь в тропических водах. Более того, многие лодки вообще не имели однородной покраски. Темные, в виде волн, «тигровые полосы» должны были маскировать нижнюю, подводную часть субмарины. Верхняя же становилась светлее по направлению к рубке.

действия, и палитра здесь была весьма широкой: от почти черных оттенков, используемых на Севере, до голубых, в которые окрашивались лодки, крейсировавшие где-нибудь в тропических водах. Более того, многие лодки вообще не имели однородной покраски. Темные, в виде волн, «тигровые полосы» должны были маскировать нижнюю, подводную часть субмарины. Верхняя же становилась светлее по направлению к рубке.К началу войны подводные лодки маркировались только номерами на боевых рубках. Однако вскоре командиры и экипажи решили давать своим лодкам «персональную идентификацию», фантазия здесь была практически безгранична, хотя многих почему-то тянуло к животному миру.

Мода пошла после знаменитого прорыва на рейд Скапа-Флоу с «огнедышащего» тельца, красовавшегося на рубке U-47, которой командовал Понтер Прин. Иногда символ себе выбирала целая флотилия. Небезызвестная «улыбчивая» рыба-меч, быв¬шая поначалу отличительным знаком субмарины U-96, позже стала гербом 9-й флотилии. Кое-кто из командиров рисовал нечто созвучное с его именем или фамилией. Так, на боевой рубке лодки Адальберта Шнее (Schnee — «снег») красовался снеговик. Командир Лёве — его фамилия по-немецки означала «лев» — также решился использовать образ своего «однофамильца». На U-48, которой командовал Герберт Шульце, под изображением белой ведьмы было небрежно написано: «трижды черный кот». Бывало, что на рубке лодки красовался герб города. А вот U-666 выбрала в качестве эмблемы падшего ангела. Причина вполне понятная: зстраховаться от неудач. Командиром лодки был Герберт Энгель (Engel — «ангел»), а «666» — всем известное злополучное «число дьявола», или «падшего ангела». Энгеля эмблема, может быть, и спасла, а вот второму командиру лодки — обер-лейтенанту Эрнсту-Августу Вильбергу повезло мень¬ше. 10 февраля 1944 года U-666 под его командованием пропала без вести в Северной Атлантике. Точных сведений о причинах ее гибели нет.

Мода пошла после знаменитого прорыва на рейд Скапа-Флоу с «огнедышащего» тельца, красовавшегося на рубке U-47, которой командовал Понтер Прин. Иногда символ себе выбирала целая флотилия. Небезызвестная «улыбчивая» рыба-меч, быв¬шая поначалу отличительным знаком субмарины U-96, позже стала гербом 9-й флотилии. Кое-кто из командиров рисовал нечто созвучное с его именем или фамилией. Так, на боевой рубке лодки Адальберта Шнее (Schnee — «снег») красовался снеговик. Командир Лёве — его фамилия по-немецки означала «лев» — также решился использовать образ своего «однофамильца». На U-48, которой командовал Герберт Шульце, под изображением белой ведьмы было небрежно написано: «трижды черный кот». Бывало, что на рубке лодки красовался герб города. А вот U-666 выбрала в качестве эмблемы падшего ангела. Причина вполне понятная: зстраховаться от неудач. Командиром лодки был Герберт Энгель (Engel — «ангел»), а «666» — всем известное злополучное «число дьявола», или «падшего ангела». Энгеля эмблема, может быть, и спасла, а вот второму командиру лодки — обер-лейтенанту Эрнсту-Августу Вильбергу повезло мень¬ше. 10 февраля 1944 года U-666 под его командованием пропала без вести в Северной Атлантике. Точных сведений о причинах ее гибели нет.Смена командиров вовсе не означала смену эмблем — часто рядом со старым значком красовался новый. Дениц перед выходом в море требовал закрашивать все эмблемы, однако никто из командиров этого не делал. Наверное, это был единственный случай, когда подводники ослушались своего «папашу Карла» и не выполнили его приказ.

|

|

Процитировано 1 раз

2.5. Подводная война (Перелом в войне) |

В 1941 г понесенные потери заставили союзников всерьез взяться за противолодочную оборону. Для обнаружения немецких субмарин союзники начали использовать радары, а вступление в войну Соединенных Штатов значительно укрепили позиции союзников на море. Тем не менее немецкие подводники продолжали успешно действовать и потопили в Средиземноморье авианосец "Арк Ройял" ("Ark Royal") и линкор "Бархем" ("Barham").

В декабре 1941 года в войну на стороне союзников вступили Соединенные Штаты Америки. В ответ Германия немедленно направила к побережью США свой подводный флот. Первое время американцы проявляли полную беззаботность: гавани и корабли несли все огни, радиомолчание не соблюдалось. В результате немецкие U-боты не имели недостатка в целях. В течение первых трех месяцев 1942 года американцы потеряли 120 кораблей и судов. В марте 1942 года впервые в действие вступили U-танке-ры. Благодаря новому способу снабжения, дальность плавания U-ботов стала практически неограниченной. К концу апреля немцы довели свой боевой счет против американцев почти до 200 побед (1150000 тонн). Но уже в марте 1942 года американцы перешли к конвойной системе и значительно усилили меры безопасности. Результативность U-ботов резко сократилась.

Тогда Дёниц сменил тактику и провел массированную атаку американских танкерных путей, пролегающих в Карибском море. Потери союзников оказались ошеломляющими, но вскоре и здесь применили конвойную систему. Снова немцам пришлось пересмотреть свою тактику и Дёниц решил перенести основную тяжесть боевых действий в Южную Атлантику. Именно там и произошел один из самых трагических инцидентов войны на море: случай с потоплением союзнического транспорта "Лакония", перевозившего тысячи английских солдат и итальянских военнопленных. Лодка U-156 капитан-лейтенанта Вернера Хартенштайна всплыла для спасения тонущих, после чего подверглась целому ряду атак американских бомбардировщиков. После этого Дениц приказал своим капитанам ни при каких условиях никогда не подниматься на поверхность и не проводить спасательных работ.

В течение 1942 года было спущено на воду 238 U-ботов, 88 субмарин было потеряно - общая численность подводного флота Германии достигла 397 лодок. Немецкие подводники потопили более 1000 кораблей и судов противника общим водоизмещением почти шесть миллионов тонн. Эти достижения стали абсолютным рекордом, поскольку союзники стали все шире и шире применять противолодочные меры и потери среди U-ботов возросли. "Счастливое времечко" навсегда ушло в прошлое.

В начале 1943 года союзники предприняли массированные бомбовые налеты на базы и верфи немецких подводных лодок. Но на море немецкие "волчьи стаи" продолжали атаковать союзнические конвои. Однако фортуна уже отвернулась от немецких подводников. К этому времени союзническим противолодочным кораблям удалось захватить U-110 (капитана Фрица Юлиуса Лемпа), в руки англичан попала последняя модель шифровальной машинки "Энигма" и новейшие коды. Теперь англичане смогли свободно расшифровывать все переговоры между Дёницем и капитанами субмарин. В результате союзники не хуже самого адмирала знали текущие координаты U-ботов и пункты их назначения. Не стоит говорить, что потери немецких подводников "взлетели до небес".

Периодически немцы меняли коды, поэтому на короткое время, пока английские шифровальщики не раскалывали новый код, немецким подводникам удавалось действовать по-старому. Однако к 1943 году союзнические криптографы научились раскалывать новые коды всего за две недели. Это, а также новое противолодочное оружие (многоствольный миномет "Хеджхог", акустические торпеды, сбрасываемые с самолетов, устройства обнаружения, реагирующие на магнитное поле), но прежде всего подавляющее численное преимущество союзников в кораблях и самолетах обозначило начало конца немецкого подводного флота. В мае 1943 года из 30 U-ботов, отправившихся на перехват союзнических конвоев в Атлантике, почти 10 было потоплено прежде чем они успели выпустить хотя бы одну торпеду.

С большой неохотой Дёниц запретил своим U-ботам действовать в Северной Атлантике. В течение 1943 года Кригсмарине пополнилось 290 подводными лодками, в то же время немцы не досчитались 245 U-ботов. Был потоплен 451 корабль противника общим водоизмещением 2 395 500 тонн, то есть в два раза меньше, чем в прошлом году.

С большой неохотой Дёниц запретил своим U-ботам действовать в Северной Атлантике. В течение 1943 года Кригсмарине пополнилось 290 подводными лодками, в то же время немцы не досчитались 245 U-ботов. Был потоплен 451 корабль противника общим водоизмещением 2 395 500 тонн, то есть в два раза меньше, чем в прошлом году.В 1944 году активность немецких U-ботов резко упала, хотя в Средиземном море немецкие подводники вели активную борьбу с союзническим флотом, поддерживающим десант у Анцио.

В это время в распоряжении немецких подводников появилось шноркельное оборудование, позволявшее перезаряжать батареи, оставаясь при этом под водой («шноркель» - труба наподобие перископа, выдвигавшаяся при подводном ходе на поверхность воды для засасывания воздуха, что позволяло не только долго находиться под водой, но и идти там под дизелями на полной скорости). Это резко повысило шансы U-ботов на выживание, но как обычно "было слишком поздно и слишком мало".

В апреле 1944 года состоялся спуск на воду первой лодки тип XXI. Этот новый U-бот был гораздо крупнее, чем тип VII и тип IX; он мог все плавание находиться под водой и имел огромную скорость подводного хода, позволявшую ему нагонять вражеские корабли без всплытия на поверхность. В конструкции новых субмарин появились такие "излишества", как холодильник для хранения пищи и автоматическое заряжающее устройство для торпедных аппаратов. Но столь сложные подводные корабли предъявляли повышенные требования к уровню подготовки экипажей, поэтому впервые их использовали в бою, когда уже ничего изменить было нельзя.

Высадка союзников в Нормандии, начавшаяся в июне 1944 года, заставила немецкое командование эвакуировать базы подводных лодок из Франции в Норвегию, что было закончено к августу. В сентябре началась эвакуация подводных лодок из Средиземноморья, а субмарины, базировавшиеся на Черном море, пришлось затопить. Впервые потери немецких подводников превысили пополнение: в 1944 году было спущено всего 230 U-ботов, в то время как потеряно - 264. Немцам удалось потопить всего 131 корабль противника общим водоизмещением 701 900 тонн.

В последние месяцы войны, как и в ее начале, активность немецкого подводного флота ограничивалась прибрежными водами Великобритании. До мая 1945 года немцы спустили на воду 93 U-бота, потеряв при этом 399 подлодок. Подводникам удалось потопить всего 71 корабль противника общим водоизмещением 332 600 тонн.

За время войны подводные лодки добились наибольшего успеха среди всех остальных типов кораблей Кригсмарине. На их долю приходится до 68% потерь союзного тоннажа, и 37,5% потерь боевых кораблей союзников. Всего подлодками потоплено 2759 торговых судна и 148 кораблей союзников, в том числе 2 линкора, 3 авианосца, 3 эскортных авианосца союзников.

К началу войны Кригсмарине располагали 57 подводными лодками. В ходе войны в строй было введено ещё 1113 подлодок (10 из них — трофейные, ещё 4 — новые, построенные на иностранных верфях, 1099 — новые, построенные в Германии). Из 1170 подлодок Кригсмарине в боевых действиях участвовали 863; из них 781 не вернулась в базу. Потеря 781 немецкой подводной лодки и гибель около 32 000 подводников из 39 000, участвовавших в боевых действиях, говорят сами за себя…

|

|

2.4. Подводная война (Торпедный кризис) |

Немецкие торпеды не срабатывают

В начале войны германские подводники столкнулись с неожиданной проблемой: их лодки не могли полноценно выполнять поставленные перед ними задачи из-за явных конструктивных недоработок и недостатков немецких торпед.

Это выявилось еще при атаке Прина в Скапа-Флоу, когда по (неустановленным причинам) из 8 выпущенных торпед не сработало 5! В таких случаях высшее морское командование обычно обвиняло командиров подводных лодок, якобы дававших неточные исходные данные для правильной установки торпед. Конечно, установку магнитных взрывателей необходимо было производить с учетом зоны боевых действий и в соответствии с местом нахождения лодки относительно северного магнитного полюса. И все же позднее выяснилось, что заявления командиров о недостатках в самих торпедах были справедливыми.

Наряду с работавшей на сжатом воздухе торпедой «А», которой еще с Первой Мировой войны продолжали пользоваться при стрельбе в ночных условиях и во время атак с больших расстояний, в Германии создали торпеду «Э» с электродвигателем. Ввиду бесследности хода торпеда «Э» была принята на вооружение в начале Второй Мировой войны.

Наряду с работавшей на сжатом воздухе торпедой «А», которой еще с Первой Мировой войны продолжали пользоваться при стрельбе в ночных условиях и во время атак с больших расстояний, в Германии создали торпеду «Э» с электродвигателем. Ввиду бесследности хода торпеда «Э» была принята на вооружение в начале Второй Мировой войны.Торпеда «А», в которой применялся сжатый воздух под высоким давлением, естественно, оставляла на поверхности моря весьма заметный пузырчатый след. По этому следу противник легко устанавливал местонахождение подводной лодки под водой. В связи с этим значительно облегчалось преследование и поражение лодки. Кроме того, своевременно обнаружив след торпеды, корабль противника имел возможность с помощью удачного маневра вовремя уклониться от удара. Со временем в Гер¬мании разработали метод беспузырной стрельбы, что в сочетании с бесследной электрической торпедой «Э» должно было явиться новым, неожиданным и поэтому особенно опасным для противника средством нападения.

Вместо ударно-механического взрывателя в Германии был усовершенствован и принят на вооружение некон¬тактный взрыватель торпеды. Магнитный взрыватель, срабатывающий от воздействия магнитного поля, созда¬ваемого корпусом корабля противника, в зависимости от установки в нужный момент может вызвать детонацию торпедного заряда. Преимущества такого магнитного взрывателя в отношении результативности поражения несомненны. Взрыв торпеды в момент прохождения ее под днищем корабля — самом уязвимом месте корпуса — вызывает громадную пробоину. В этом и заключаются преимущества магнитного взрывателя, обеспечивающего наиболее надежное и быстрое потопление атакованного корабля.

В дальнейшем выявилось, что торпеды с магнитными взрывателями взрываются либо слишком рано, либо с запозданием, а то и вовсе не срабатывают. К тому же удалось установить, что такие торпеды весьма значительно отклоняются от заданного направления. К числу причин, вызывающих такие явления, следует отнести влияние близости магнитного полюса. Еще большее значение имело то, что многие торпеды не выдерживали заданной глубины хода. И все же основной причиной неудач следует считать неосведомленность немцев в отношении принятых англичанами мер, которые в значительной степени позволяли снизить опасность, созданную магнитным взрывателем. Ознакомившись с принципом действия немецких мин, снабженных такими взрывателями, англичане стали периодически размагничивать свои корабли, а немцы этого еще не знали. Как бы то ни было, но при прохождении торпед под килем размагниченных кораблей взрыватели не срабатывали (к размагничиванию кораблей Германия прибегла позднее — в борьбе против магнитных мин, которые сбрасывались с английских самолетов вблизи немецких портов).

Создавшееся положение заставило командующего настоять на тщательной проверке годности торпед. Нельзя же было допускать, чтобы и в дальнейшем подводные лодки снабжались заведомо некачественными торпедами. Имея никуда не годное оружие, коман¬диры подводных лодок напрасно стремились выйти на позицию для атаки, только для того, чтобы выстрелить невзрывающиеся торпеды.

Прежде всего пришлось отказаться от магнитного взрывателя. Все торпеды снова стали снаряжать прежним взрывателем ударно-механического действия. Однако произведенные опыты показали, что торпеды с контактным взрывателем также не поражали цели, потому что гидростат — прибор, обеспечивающий сохранение торпедой заданной глубины, — работает неточно. При опытных стрельбах выяснилось, что в большинстве случаев торпеды шли под водой на большей глубине, чем заданная на гидростатическом приборе.

Прежде всего пришлось отказаться от магнитного взрывателя. Все торпеды снова стали снаряжать прежним взрывателем ударно-механического действия. Однако произведенные опыты показали, что торпеды с контактным взрывателем также не поражали цели, потому что гидростат — прибор, обеспечивающий сохранение торпедой заданной глубины, — работает неточно. При опытных стрельбах выяснилось, что в большинстве случаев торпеды шли под водой на большей глубине, чем заданная на гидростатическом приборе.Следует отметить, что после длительных исследований лишь к лету 1942 года удалось вывести подводное оружие из тяжелого кризиса. С этого времени новые типы торпед с контактными взрывателями безотказно и точно выдерживали заданную глубину хода.

Торпеды, находившиеся на борту подводных лодок (особенно торпеды «Э»), приказано было содержать в боевой готовности и периодически проверять. Для этого требовалось через день вытаскивать торпеды на две трети длины из торпедных аппаратов в отсек, производить дозарядку батарей, проверку и регулировку отдельных при¬боров торпеды. Испытания показали, что после хране¬ния в течение определенного периода времени торпеды не всегда срабатывали безотказно. До войны это обстоя¬тельство не выявилось, ибо при проведении учебных стрельб в условиях мирного времени всегда использова¬лись «свежие» торпеды. В боевых же условиях избежать подчас длительного хранения торпед на борту подвод¬ной лодки было нельзя.

Систематическая проверка состояния торпед позво¬лила сократить случаи преждевременного взрыва и обна¬ружения противником атакующей подводной лодки сра¬зу же после выстрела торпеды.

Конец-кризиса торпедного оружия

Летом 1942 года немцы приняли на вооружение усо¬вершенствованную торпеду с неконтактным взрывателем. От взрыва такой торпеды судно переламыва¬лось пополам, так что не требовалось, как раньше, вы¬пускать несколько торпед по одной цели. Теперь подводные лодки могли тем же количеством торпед уничтожить большее количество судов.

Вскоре была принята на вооружение маневрирующая торпеда, шедшая зигзагообразным курсом по схеме и самостоятельно находившая цель, так называемая «Fat» («Falke-Torpedo» — маневрирующая торпеда «Фальке»). Тогда же для боево¬го применения оказались готовы и другие новые торпеды — «Лут» (Lagenunabhangiger-Torpedo — маневрирующая, самонаводящаяся торпеда) и «Цаункёниг» (Акустические торпеды «Цаункёниг» реагировали на шумы винтов кораблей охранения. Эти шумы, как правило, отличались от шумов, создававшихся работой винтов торговых судов. В результате даже при неточном выстреле торпеда взрывалась под кормовой частью корабля). Эти торпеды предназначались для использования против одиночных целей, прежде всего против кораблей охранения, и применялись с лета 1943 года. Успех их действия сначала был поразительным.

Но английские эсминцы и корветы за короткое время научились бороться против таких торпед. Корабли охра¬нения не устремлялись больше на подводную лодку, а стопорили машины, как только шумопеленгатор обнаруживал, что такая торпеда выпущена. Торпеда «Цаункёниг» была еще более усовершенствована и могла идти на судно и с остановленными машинами, если только на нем работали вспомогательные моторы, например, вентиляторов, гирокомпаса и т. д. Для борьбы с такими торпедами противник впоследствии начал буксировать за кормой шумовые буи, облегчавшие кораблю уклонение от атаки подводной лодки. Но вследствие работы шумовых буев поисковые акусти¬ческие приборы кораблей противника действовали не¬точно. Подводная лодка, когда устанавливалась работа шумовых буев, могла атаковать противника не акусти¬ческими торпедами, а обычными.

Таким образом, положение Германии в битве за Атлантику на этом важном театре военных действий в третьей фазе подводной войны не выглядело безнадежным. Однако становилось ясно, что с помощью одних только поисковых радиолокационных приемников и новых торпед невозможно достичь поставленной цели.

|

|

2.3. Подводная война («Стальная труба» и ее обитатели) |

«СТАЛЬНАЯ ТРУБА» И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

Реальная жизнь на подводной лодке тех времен была сущим адом не только для новичка, но и для старого «морского волка», поскольку субмарина далеко еще не отвечала требованиям сегодняшнего дня. Это не был подводный корабль в полном смысле слова. Подлодка являлась как бы «ныряющим» тихоходным и слабо вооруженным судном, способным лишь на недолгое погружение. Под водой она могла только уходить от противника, но была практически бессильна и не способна отвечать на его атаки собственными ударами.

К концу 30-х годов условия службы на подводных лодках оставляли желать лучшего. О том, что собой представляла жизнь в «стальной трубе» субмарины, откровенно рассказывали многие бывшие подводники. Тому, кто не служил в подводном флоте, трудно себе представить жизнь, неделями и месяцами про¬текающую в тесной, постоянно сырой и насыщенной всевозмож¬ными зловониями посудине.

В каждой лодке имелось множество отсеков, соединенных люками, которые при необходимости герметически закрывались. Отсеки носовой и кормовой части вмещали торпеды и кубрики для матросов. Между ними — от носа к корме — располагались отсеки для старшинского состава и командиров, камбуз, офицерская кают-компания, отсек гидролокатора и радиорубка, отсек управления, большие отсеки дизельных двигателей и электромоторов. Порядок отсеков мог изменяться в зависимости от типа подводной лодки, но назначение их оставалось одинаковым.

Команда подводников делилась на три боевые смены. Вахты в нормальных условиях сменялись каждые четыре часа. Личный же состав, обслуживающий двигатели, состоял только из двух смен, заступающих через шесть часов. Одной койкой обычно пользовались два человека. Во время похода не приходилось и думать о том, чтобы раздеться и нормально выспаться. Резкий сигнал боевой тревоги мог раздаться в любой момент, и вся команда должна была мгновенно занять свои посты по боевому расписанию, определявшему каждому его место и обязанности.

Перед выходом лодки в море и без того невероятно тесные ее отсеки до отказа заваливались предметами довольствия и разным имуществом, необходимым для похода, который мог длиться не¬делями. При проектировании подводной лодки такое загромож¬дение отсеков, естественно, не предусматривалось. Находившиеся в них кучи продуктовых запасов мешали личному составу передвигаться, особенно в первые дни похода, когда таких запасов было много. Тяжелый запах хранившихся продуктов преобладал над всеми другими. Он смешивался со спертым воздухом трю¬мов, с запахом горячей пищи и одеколона, — моряки называли его «колибри», — которым подводники обычно смывали соль, оседавшую на лице в часы несения вахты на мостике. Ко всем этим «ароматам» добавлялись запахи соляра, смрад отработан¬ных газов, беспрерывно открывавшегося и закрывавшегося галь¬юна и испарения, исходившие от давно не мытых, потных чело¬веческих тел. Ну и ко всему этому качка, непрерывная тяжелая качка. Маленькая лодка при самом незначительном волнении всегда испытывала бортовую и килевую качку. Даже при курсе, наилучшим образом учитывающем волну, качка на субмарине вы¬матывала гораздо сильнее, чем на любом большом надводном корабле. Во время шторма крен нередко достигал 60 градусов. Бывало и так, что спящий на верхней койке летел вниз — не помогали даже бортики! — прямо на соседа, поэтому частенько приходилось привязываться. Сидеть в койке было неудобно, по¬тому что ее бортик врезался в ноги и они быстро отекали.

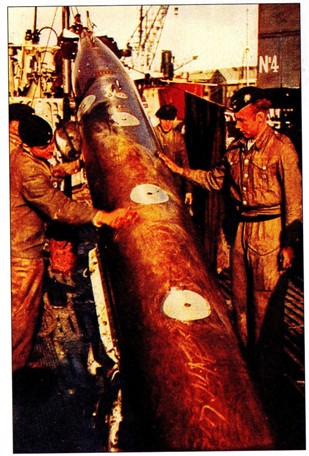

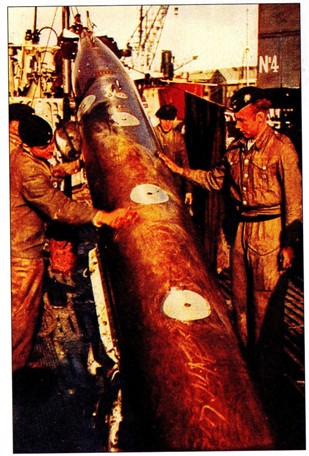

Носовой кубрик для членов экипажа являлся одновременно и местом хранения запасных торпед, а их, как правило, было шесть. Поэтому, пока «угри» — так назывались торпеды на морском жаргоне — оставались на стеллажах, для команды, ютившейся там же, почти не оставалось места: люди не могли не только выпрямиться, но даже нормально сидеть. Если дополнительный запас «угрей» лежал на палубе торпедного отсека, на них клали деревянные щиты, служившие настилом, на котором первое время и размещалась команда. Тут же, на этом настиле, могли стоять корзины, ящики и мешки, набитые провиантом; мешки с провизией покачивались и в гамаках над головами матросов. В нишах находились огнетушители, спасательные пояса и дыхательные фильтры. Использовался каждый кубический сантиметр пространства. Однако свежего мяса, как правило, хватало всего лишь дней на десять. Дальше в ход шли консервы.

В офицерской кают-компании под столом нередко складывали мешки с картофелем. Если нужно было пройти из центрального поста — мозга и главного нерва лодки — на камбуз, в моторные отсеки или к кормовому торпедному аппарату, приходилось буквально протискиваться, то и дело спотыкаясь о разные предметы. Расстояние между койками равнялось ширине стола, и поэтому одна треть его крышки была откидной: она оставалась всегда опущенной, поскольку иначе вообще немыслимо было бы протиснуться.

Душа на лодке не было. Во время продолжительного похода каждый обходился тазиком или умывальником. Гальюн был вечно занят. То и дело сквозь шум дизелей прорывался чей-либо нетерпеливый крик: «Ну что, красная?» Имелась в виду лампочка, перед дверью туалета, показывающая «занято» или «свободно».

Внутри лодки курить категорически запрещалось. Люди понимали: достаточно малейшей искры, чтобы накопившийся гре¬мучий газ разнес посудину в клочья. Воздух — вот самое драгоценное, что было в лодке!

В узкие и тесные внутренности субмарины набивалось более 40 человек, каждый со своим характером, привычками и вкусами. Никакого уединения — даже через каюты офицеров постоянно перемещались члены экипажа. В обеденные часы, совпадавшие со сменой вахт, движение через унтер-офицерский кубрик становилось особенно активным. Естественно, каждый вынужден был притираться к другому, по крайней мере, на время плавания в этой «вонючей трубе», как иногда величали лодку ее обитатели.

Команда германской субмарины в техническом отношении подчинялась старшему механику — правой руке командира. Именно старший механик определял порядок действий, когда отдавался приказ занять новую позицию. Подчиненные ему унтер-офицеры, а также личный состав центрального поста и моторных отсеков отлично знали свое дело. Обслуживание сложных механизмов и приборов внутри лодки напоминало действия летчика при слепом полете, когда он вел машину только по контрольным приборам. Торпедным оружием ведал первый вахтенный офицер, являвшийся одновременно старшим помощником командира, артиллерией — второй вахтенный офицер.

Свободная от вахты часть команды при спокойном море могла находиться на верхней палубе. Некоторые члены экипажа оставались на ходовом мостике рядом с вахтой и при волнении. В благоприятную погоду кроме рубочного люка открывались также носовой и кормовой входные люки, а иногда даже оба торпедо-погрузочных. Это позволяло вентилировать внутренние помещения лодки, просушивать отсыревшую одежду, белье, постельные принадлежности и провиант. Понятно, что все это было возможно только при движении лодки в надводном положении и в нормальных условиях. Однако о последних во время боевых действий не приходилось даже думать.

Адмирал Дениц прекрасно знал все проблемы своих подчиненных и заботился о людях. Его прозвище «папаша Карл» появилось отнюдь не случайно, ибо для подводников он действительно сделал очень многое. Экипажам обеспечивалось лучшее продовольственное снабжение. При длительной стоянке в базе, когда на лодке проверяли состояние техники и шла подготовка к новому боевому походу, большей части команды предоставлялся отпуск. Первое время каждого моряка, совершившего в среднем двенадцать походов, списывали на берег, как бы он ни протестовал. Начиная с 1943 года редко какая лодка возвращалась из второго похода — большинство же уничтожалось при первом выходе в море. Особенно угнетающе действовало на подводника ожидание предстоящего боя, часто длившееся сутками и даже неделями в условиях однообразной и суровой обстановки. Встреча с противником могла произойти в любую минуту или, наоборот, не произойти очень долго. Самым тяжелым оказывался не собственно бой, к которому все было подготовлено, не трудности, возникавшие в ходе выполнения боевой задачи, а безрезультатное, долгое и нудное выслеживание противника, отсутствие успехов. Именно это и приводило к тому, что у некоторых начинали сдавать нервы. Таких измученных людей, правда не очень часто, по возвращении в базу немедленно списывали с лодки и откомандировывали в другие части.

Подводные кадры ковались весьма сурово. Обучение будущих морских офицеров велось очень жестко и строилось на принци¬пе: «командует тот, кто умеет подчиняться». Вспоминая курсан¬скую учебу, командир U-997 Хайнц Шеффер признавался, что «кое-кто подумывал о самоубийстве». Кандидатов в офицеры после тяжелых месячных сборов перевозили в Киль, затем разделяли на группы и командами распределяли по парусникам «Горьх Фок», «Альберт Шлагетер» и «Хорст Вессель». Там юнцы с утра до поздней ночи «вкушали» матросскую романтику. Если кандидат-матрос проходил и это испытание, он становился морским кадетом. С этого момента его униформу украша¬ла звездочка и золотая нашивка.

Постоянно проводились довольно пристрастные медицинские обследования и тесты. Само обучение также было очень напряженным, и многие не выдерживали шестимесячной программы. Практику обычно проходили в южной части Балтий¬ского моря, которая долгое время оставалась свободной от боевых действий. Каждая подводная лодка перед боевой стрельбой должна была провести 66 учебных атак. Тренировки проходили днем и ночью: «зависание на спарже» — то есть погружение на перископную глубину, быстрое погружение, погружение на максимальную глубину, атака из бортового орудия, маневрирование в полной темноте... Особенно серьезно относились к утомительной вахтенной службе. Один французский офицер удивлялся, рассказывая, как однажды, еще до войны, он наблюдал за немецкой подводной лодкой, приблизившейся к его кораблю. Ни один из моряков-немцев не повернул головы даже на секунду, чтобы хотя бы окинуть взглядом французский корабль. Такое сосредоточенное внимание, железная дисциплина немало удивили француза.

Примечательно, что экипажи подводных лодок состояли исключительно из добровольцев. Но не каждый, кто хотел, становился подводником. Так было до начала войны. Именно такую школу прошли лучшие из лучших: Кречмер, Шепке, Прин, Эндрасс и другие. Кадры, которые формировались позже, явно не дотягивали до них. Все эти парни, успевшие пройти «гитлерюгенд», почти не видевшие моря, не имели ни прежнего образования, ни того внутреннего стержня, который отличал первые экипажи.

Все без исключения подводники были фанатично преданы командованию, а еще больше своему делу. «Партайгеноссен», — национал-социалисты, члены партии Гитлера, — которые чем ближе к войне, тем чаще стали появляться на борту, по свиде¬тельствам многих, являлись обыкновенными членами экипажа. Политика на борту не играла той зловещей роли, какая была ей отведена в подразделениях вермахта. Очень редко можно было встретить где-нибудь портрет Гитлера. Гораздо чаще со стен улы¬бались жены или журнальные красотки.

И все же бывали исключения. Известен трагический случай, происшедший с командиром U-154 обер-лейтенантом Оскаром Кушем, которому не очень везло с атаками конвоев. Старпомом на лодке служил обер-лейтенант резерва Ульрих Абель, известный своим нацистским рвением. Когда в декабре 1943 года U-154 бесславно вернулась в базу, Абель донес на Куша, обвинив того в «недостаточной агрессивности» и «подрыве военных усилий Германии». Абель даже сумел подбить некоторых офицеров подписаться под своим рапортом. Многие позже отказались от своих подписей, однако это не помогло. Ра¬порта Абеля оказалось достаточно, чтобы с Куша сорвали погоны обер-лейтенанта и отдали под трибунал.

12 мая 1944 года командир U-154 был расстрелян в Киле. Прав¬да, Абель об этом не узнал — он погиб в апреле того же года во время нападения англичан с воздуха на лодку U-193, команди¬ром которой он стал в награду за свое служебное рвение.

Реальная жизнь на подводной лодке тех времен была сущим адом не только для новичка, но и для старого «морского волка», поскольку субмарина далеко еще не отвечала требованиям сегодняшнего дня. Это не был подводный корабль в полном смысле слова. Подлодка являлась как бы «ныряющим» тихоходным и слабо вооруженным судном, способным лишь на недолгое погружение. Под водой она могла только уходить от противника, но была практически бессильна и не способна отвечать на его атаки собственными ударами.

К концу 30-х годов условия службы на подводных лодках оставляли желать лучшего. О том, что собой представляла жизнь в «стальной трубе» субмарины, откровенно рассказывали многие бывшие подводники. Тому, кто не служил в подводном флоте, трудно себе представить жизнь, неделями и месяцами про¬текающую в тесной, постоянно сырой и насыщенной всевозмож¬ными зловониями посудине.

В каждой лодке имелось множество отсеков, соединенных люками, которые при необходимости герметически закрывались. Отсеки носовой и кормовой части вмещали торпеды и кубрики для матросов. Между ними — от носа к корме — располагались отсеки для старшинского состава и командиров, камбуз, офицерская кают-компания, отсек гидролокатора и радиорубка, отсек управления, большие отсеки дизельных двигателей и электромоторов. Порядок отсеков мог изменяться в зависимости от типа подводной лодки, но назначение их оставалось одинаковым.

Команда подводников делилась на три боевые смены. Вахты в нормальных условиях сменялись каждые четыре часа. Личный же состав, обслуживающий двигатели, состоял только из двух смен, заступающих через шесть часов. Одной койкой обычно пользовались два человека. Во время похода не приходилось и думать о том, чтобы раздеться и нормально выспаться. Резкий сигнал боевой тревоги мог раздаться в любой момент, и вся команда должна была мгновенно занять свои посты по боевому расписанию, определявшему каждому его место и обязанности.

Перед выходом лодки в море и без того невероятно тесные ее отсеки до отказа заваливались предметами довольствия и разным имуществом, необходимым для похода, который мог длиться не¬делями. При проектировании подводной лодки такое загромож¬дение отсеков, естественно, не предусматривалось. Находившиеся в них кучи продуктовых запасов мешали личному составу передвигаться, особенно в первые дни похода, когда таких запасов было много. Тяжелый запах хранившихся продуктов преобладал над всеми другими. Он смешивался со спертым воздухом трю¬мов, с запахом горячей пищи и одеколона, — моряки называли его «колибри», — которым подводники обычно смывали соль, оседавшую на лице в часы несения вахты на мостике. Ко всем этим «ароматам» добавлялись запахи соляра, смрад отработан¬ных газов, беспрерывно открывавшегося и закрывавшегося галь¬юна и испарения, исходившие от давно не мытых, потных чело¬веческих тел. Ну и ко всему этому качка, непрерывная тяжелая качка. Маленькая лодка при самом незначительном волнении всегда испытывала бортовую и килевую качку. Даже при курсе, наилучшим образом учитывающем волну, качка на субмарине вы¬матывала гораздо сильнее, чем на любом большом надводном корабле. Во время шторма крен нередко достигал 60 градусов. Бывало и так, что спящий на верхней койке летел вниз — не помогали даже бортики! — прямо на соседа, поэтому частенько приходилось привязываться. Сидеть в койке было неудобно, по¬тому что ее бортик врезался в ноги и они быстро отекали.

Носовой кубрик для членов экипажа являлся одновременно и местом хранения запасных торпед, а их, как правило, было шесть. Поэтому, пока «угри» — так назывались торпеды на морском жаргоне — оставались на стеллажах, для команды, ютившейся там же, почти не оставалось места: люди не могли не только выпрямиться, но даже нормально сидеть. Если дополнительный запас «угрей» лежал на палубе торпедного отсека, на них клали деревянные щиты, служившие настилом, на котором первое время и размещалась команда. Тут же, на этом настиле, могли стоять корзины, ящики и мешки, набитые провиантом; мешки с провизией покачивались и в гамаках над головами матросов. В нишах находились огнетушители, спасательные пояса и дыхательные фильтры. Использовался каждый кубический сантиметр пространства. Однако свежего мяса, как правило, хватало всего лишь дней на десять. Дальше в ход шли консервы.

В офицерской кают-компании под столом нередко складывали мешки с картофелем. Если нужно было пройти из центрального поста — мозга и главного нерва лодки — на камбуз, в моторные отсеки или к кормовому торпедному аппарату, приходилось буквально протискиваться, то и дело спотыкаясь о разные предметы. Расстояние между койками равнялось ширине стола, и поэтому одна треть его крышки была откидной: она оставалась всегда опущенной, поскольку иначе вообще немыслимо было бы протиснуться.

Душа на лодке не было. Во время продолжительного похода каждый обходился тазиком или умывальником. Гальюн был вечно занят. То и дело сквозь шум дизелей прорывался чей-либо нетерпеливый крик: «Ну что, красная?» Имелась в виду лампочка, перед дверью туалета, показывающая «занято» или «свободно».

Внутри лодки курить категорически запрещалось. Люди понимали: достаточно малейшей искры, чтобы накопившийся гре¬мучий газ разнес посудину в клочья. Воздух — вот самое драгоценное, что было в лодке!