-÷итатник

Hairy Tale ќчень красивый, красочный видеоролик. ¬ одноминутном видео рассказана истори€, полна...

ѕро трубочистов - (0)ѕро трубочистов ¬от уже почти 400 лет професси€ трубочиста в —еверной ≈вропе Ц одна из самых ува...

ќзерна€ мистика - (0)ќзерна€ мистика Ќ≈¬≈–ќя“Ќџ≈ ќ«≈–ј ѕриродное озеро, наполненное насто€щими чернилами, находитс€...

ћак - символика и поверь€ - (2)ћак - символика и поверь€ — древнейших времЄн существовали три символа, которыми люди украша...

Ќиктограф - (0)Ќиктограф ћало кто знает, что Ћьюис эрролл (он же математик „арльз ƒоджсон) любил работать по но...

-ћетки

-–убрики

- ѕ–ј “»„≈— јя ћј√»я (4047)

- ќбр€ды, ритуалы, заклинани€ (552)

- «аговоры (471)

- Ѕестиарий (457)

- √ороскопы, предсказани€ (182)

- ћагические книги (166)

- ¬—≈ ќ ѕќ–„≈ (156)

- —имволы, знаки, талисманы, амулеты, обереги (152)

- ѕ–ќ–»÷јЌ»≈ (122)

- молитвы (122)

- ћаги€ разных стран (39)

- јрабска€ (мусульманска€) маги€ (28)

- ÷ыганска€ маги€ (21)

- «ј Ћ»ЌјЌ»я Ќј Ћј“џЌ» (очень мощные) (14)

- ќ магии „ерной и Ѕелой (1)

- Ёто интересно (1774)

- ћистика (1231)

- артинки, иллюстрации, фото, живопись (588)

- ёмор (временами черный)) (569)

- —трашные истории (непридуманные) (498)

- јниме, манга, видео, аниме арт (403)

- ќ—ѕЋ≈… (91)

- ‘анфики, ћјЌ√ј, видео, арт Ulquiorra x Orihime/и д (36)

- ќ“ ’ќ«я»Ќј ƒЌ≈¬Ќ» ј (363)

- ћ»—“» ј ¬ ћќ≈… ∆»«Ќ» (113)

- ќЅЏя¬Ћ≈Ќ»я (40)

- —ќ¬≈“”ё Ќ»√» (13)

- ¬»ƒ≈ќ (350)

- япони€. ћифологическа€ и реальна€ (291)

- ћќ≈ “¬ќ–„≈—“¬ќ (246)

- ћќ» —“»’» (авторские) (218)

- ƒјЌ»ЁЋ№ (роман) јрт+Ќовости (28)

- јрт (227)

- јЌќћјЋ№Ќџ≈, ћ»—“»„≈— »≈, ќЋƒќ¬— »≈ ћ≈—“ј (154)

- Ћ»ѕџ (73)

- —тихи, которые понравились (52)

- ѕриметы, суевери€ (22)

- Ћегенды, предани€ (1)

-ѕриложени€

ƒешевые авиабилеты¬ыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Ѕронируй сейчас Ц плати потом!

ƒешевые авиабилеты¬ыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Ѕронируй сейчас Ц плати потом! “олкование снов”знайте в чем тайна вашего сна Ч стоит готовитьс€ к чему-то плохому или, наоборот, надо чтобы сон об€зательно сбылс€. ¬ы непременно найдете толкование вашего сна, ведь в базе уже сейчас содержитс€ 47

“олкование снов”знайте в чем тайна вашего сна Ч стоит готовитьс€ к чему-то плохому или, наоборот, надо чтобы сон об€зательно сбылс€. ¬ы непременно найдете толкование вашего сна, ведь в базе уже сейчас содержитс€ 47  —–ќ„Ќќ.ƒ≈Ќ№√» сожалению, вс€кое бываетЕ » чаще, почему-то, это всегда случаетс€ неожиданноЕ ”никальна€ едина€ форма дл€ подачи за€вки на кредит во все банки сразу поможет сэкономить нервы, врем€ и деньги!

—–ќ„Ќќ.ƒ≈Ќ№√» сожалению, вс€кое бываетЕ » чаще, почему-то, это всегда случаетс€ неожиданноЕ ”никальна€ едина€ форма дл€ подачи за€вки на кредит во все банки сразу поможет сэкономить нервы, врем€ и деньги!

-‘отоальбом

-ћузыка

- ƒискотека јвари€ feat. Ѕатишта - Ћабиринт

- —лушали: 996 омментарии: 6

- —ветлана Ѕел€ева (Ёкс-Ћицей) - ћолодое ¬ино

- —лушали: 1259 омментарии: 1

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—татистика

«аписей: 11702

омментариев: 54867

Ќаписано: 86871

—оседние рубрики: ÷ыганска€ маги€(21), —имволы, знаки, талисманы, амулеты, обереги(152), ѕ–ќ–»÷јЌ»≈(122), ќбр€ды, ритуалы, заклинани€(552), ќ магии „ерной и Ѕелой(1), молитвы(122), ћаги€ разных стран(39), ћагические книги(166), «ј Ћ»ЌјЌ»я Ќј Ћј“џЌ» (очень мощные)(14), «аговоры(471), √ороскопы, предсказани€(182), ¬—≈ ќ ѕќ–„≈(156), јрабска€ (мусульманска€) маги€(28)

ƒругие рубрики в этом дневнике: япони€. ћифологическа€ и реальна€(291), ёмор (временами черный))(569), Ёто интересно(1774), —трашные истории (непридуманные)(498), —тихи, которые понравились(52), ѕриметы, суевери€(22), ѕ–ј “»„≈— јя ћј√»я(4047), ќ“ ’ќ«я»Ќј ƒЌ≈¬Ќ» ј(363), ћќ≈ “¬ќ–„≈—“¬ќ(246), ћистика(1231), Ћегенды, предани€(1), Ћ»ѕџ(73), артинки, иллюстрации, фото, живопись(588), ¬»ƒ≈ќ(350), јрт(227), јЌќћјЋ№Ќџ≈, ћ»—“»„≈— »≈, ќЋƒќ¬— »≈ ћ≈—“ј(154), јниме, манга, видео, аниме арт(403)

то такие домовые их вид и возраст |

ƒневник |

то такие домовые их вид и возраст

¬ы думаете, домовые Ч это какие-то специальные домашние духи? ƒомовые Ч это покинувшие землю люди, имевшие при жизни в своем облике определЄнные недостатки и некоторые изъ€ны в своем характере.

Ќапример, были слишком ленивыми или чересчур де€тельными в своЄм доме, которые могли мес€цами лежать на диване или, напротив, не могли сидеть без дела ни минуты.

„ересчур пассивные или чересчур активные люди своими действи€ми или бездействием нарушают гармонию окружающего пространства, потому-то их и отправл€ют поработать домовыми, чтобы они научились чувствовать меру и действовать, создава€ и укрепл€€, а не разруша€ гармонию окружающего пространства.

ƒомовым может стать человек, который при жизни имел привычку бесцеремонно встревать в дела своих близких или про€вл€л полное безразличие к происход€щему в своЄм доме, в жизни своих родственников. ѕрограмма домовых св€зана со знаком «одиака –ак Ч знаком дома, семьи, родственников. » часто домовыми станов€тс€ люди, рождЄнные под знаком –ак, но это происходит только тогда, когда они не справл€ютс€ с задачей своего знака: не могут наладить семейную жизнь, сохранить семейный очаг, или излишне много внимани€ удел€ют проблемам семьи, или вообще не интересуютс€ ими, разрывают отношени€ с родственниками.

ќчень многие из тех, кто стали домовыми, в прежнем облике жили в суете, часто ездили в командировки, не имели своего дома или очень редко в нЄм бывали. ќтсутствие кого-то дома не всегда причин€ет неудобство домочадцам, но домовыми станов€тс€ именно те, чье невнимание к близким, к проблемам семьи сильно нарушало гармонию отношений в данной семье.

„асто домовыми станов€тс€ те, кто женилс€ не по любви и оттого не мог наслаждатьс€ семейной жизнью и принести счастье своей половине. ¬ общем-то, домовым может стать любой из нас, если большую часть своей жизни причин€л вред своим домочадцам. Ќедаром народ назвал домовых нечистью. ƒомовой Ч это нечиста€ душа человека, а нечиста€ потому, что он портил жизнь близким люд€м.

Ћюбой домовой находитс€ под сильным вли€нием знака –ак, который учит нас ценить свой дом, бережно относитьс€ к родственникам, заботитьс€ о благополучии семьи. »менно этим и занимаютс€ домовые: они забот€тс€ о благополучии семьи, в которую попадают, и об энергетическом благополучии дома. Ќо выполнив эту программу, они могут снова стать человеком, чтобы уже не нарушать законы –ака, быть отличными семь€нинами, чувствовать, когда и в каком участии нуждаютс€ их близкие. “ак что стать домовым после физической смерти

Ч это не наказание, а благо.

ƒумаю, многим будет трудно прин€ть тот факт, что домовые Ч это оставившие свое плотноматериальное тело люди, хот€ дл€ наших предков это было само собой разумеющимс€. Ќапример, в восточнослав€нской мифологии дух дома Ч домовой Ч представл€лс€ в виде человека, с XIII века сохранились народные поделки, изображающие домового с лицом и телом человека.

ƒолго ли проработает душа человека домовым, зависит от количества и степени запущенности еЄ недостатков, но не более 30 лет Ч это и есть максимальный срок жизни домового. 30 лет Ч это цикл —атурна, планеты, управл€ющей противоположным от –ака знаком озерог. ƒомовые выполн€ют программу, соответствующую –аку, но путь эволюции –ака направлен в противоположный от него озерог. озерог во главе со своим управителем Ч строгим —атурном - создаЄт ограничени€. «а 30 лет —атурн проходит весь «одиак и возвращаетс€ в прежнюю точку. ¬от и домовой за 30 лет должен успеть исправить свои недостатки и получить возможность, оставив свой пост, вновь воплотитьс€ в теле человека. ƒаже если домовой был настолько ленив, что за 30 лет не справилс€ с заданием по самоисправлению, —атурн все равно не позволит ему оставатьс€ домовым дольше. » тогда домовой воплотитс€ в теле человека с теми недостатками, которые не успел исправить. ≈сли он не исправит их за новую человеческую жизнь, тогда после физической смерти он вновь станет домовым.

ƒомовые, как уже говорилось, рождаютс€ не младенцами, а стариками или взрослыми, могут быть после рождени€ лохматыми, морщинистыми. Ќаши предки представл€ли себе домового в виде обросшего шерстью старика. —охранились древние изображени€ домового с лицом взрослого мужчины без какой-либо растительности. “ело домового со временем мен€етс€ Ч от старости к молодости. ¬нешний вид новорожденного домового соответствует тем его недостаткам, из-за которых он стал таковым. ≈сли эти недостатки незначительные, тогда новорожденный домовой похож на подростка, если они серьЄзные, тогда он получает тело взрослого человека, если серьЄзных недостатков очень много, тогда Ч тело звер€-человека, старое, покрытое шерстью. —тарое тело означает, что этому домовому предстоит пробыть на своем посту долго, может быть, все 30 лет. ћолодое тело дает надежду на то, что данный домовой пробудет в своей роли гораздо меньше этого срока. ќднако всЄ зависит от старани€, умени€ и расторопности.

≈сли, например, домовые получили при рождении старое тело, но делают все быстро, то они могут обогнать в своЄм самосовершенствовании неспешных собратьев, получивших молодое тело. —амые активные домовые и те, которые имели не слишком много недостатков прослужить на посту домового п€ть лет, три года, иногда всего полгода. ƒомовой может прожить любое количество времени в интервале от нескольких мес€цев до 30 лет. ¬ отличие от нашего, человеческого общества, домовые скорее попытаютс€ укоротить свою жизнь, постаравшись скорее исправитьс€, чем будут искать способы продлени€ жизни. ќчиститс€ душа Ч и он вернетс€ в человеческое общество новорожденным ребенком.

Ѕывают ли домовые женского рода?

„аще домовыми станов€тс€ мужчины, и лишь каждый шестой домовой Ч женщина. «начит, мужчины чаще, чем женщины, нарушают гармонию своей семьи. ∆енщинам ближе, пон€тнее лунные темы Ч все, что св€зано с домом, семьей, родственниками, поэтому они куда реже нарушают законы лунного знака –ак, а ведь именно за нарушение этих законов люди станов€тс€ домовыми.

ак правило, женщины-домовые посел€ютс€ в тех домах, где живут беспокойные хоз€йки, целиком и полностью посв€тившие себ€ заботам о муже и дет€х, Ч ведь и те женщины, которые стали домовыми, были слишком озабочены проблемами, изо всех сил стремились решить эти проблемы сами, подавл€€ волю и мужа, и детей. » вот, став домовыми, эти женщины вид€т в хоз€йках дома себ€ и понимают свои ошибки, что и позвол€ет им изменитьс€.

ак домовой выбирает дом?

“олько те домовые, которые имеют незначительные недостатки, легко поддающиес€ быстрому исправлению, например, за несколько мес€цев, могут сами выбрать дом дл€ своей службы. ќстальных отправл€ют в те дома, где обстановка соответствует их недостаткам: если при человеческой жизни нынешний домовой наплевательски относилс€ к благоустройству дома, к проблемам своих близких, силы природы отправ€т в дом к таким же лениво-безразличным люд€м, а если он, наоборот, переусердствовал в этих заботах, силы природы направ€т его в дом такого же семь€нина-фанатика. ∆енщин-домовых отправл€ют в дома к похожим на них жертвенным женщинам.

ћетки: кто такие домовые их вид и возраст |

√лобстеры |

ƒневник |

√лобстеры

√де-то в середине июл€ 1961 года на побережье “асмании разразилась сама€ сильна€ бур€ среди всех, когда-либо регистрировавшихс€ в этих местах. “асмани€Ч островное государство, вход€щее в јвстралийский —оюз и, как можно убедитьс€ по любой карте, расположенное в южной части Ђревущих сороковыхї, знаменитых своими страшными штормами. ¬о врем€ этих штормов на берег выбрасываетс€ множество вс€кого раскисшего от воды мусора и одновременно смываетс€ старый, обычно лежащий огромными кучами значительно выше максимальной отметки прилива.

¬ августе, после этого мощного шторка, владелец местечка “емма на западном побережье “асмании, мистер Ѕен ‘ентон, и два его табунщика, ƒжек Ѕут и –эй Ёнтони, готовились клеймить стадо Ч дело происходило неподалеку от берега, в двух мил€х севернее реки »нтервью. Ќа берегу они заметили Ч и обследовали Ч Ђнечтої большое, более или менее круглое и, как они позже описывали, покрытое коротким м€гким мехом, напоминающим шерсть хорошо известной в этих местах породы овец. ќ своей находке они сообщили между делом. “абунщики опасались, что друзь€ поднимут их на смех, но мистер ‘ентон врем€ от времени наведывалс€ на берег и обратил внимание, что тело медленно перемещаетс€ в глубь побережь€, иногда частично или полностью зарываетс€ в песок, а временами демонстрирует себ€ во всей красе. ¬ конце концов Ђнечтої оказалось в 14 мил€х южнее —энди ейп.

ќтрывочна€ информаци€ об этом предмете просочилась в ’обарт, столицу “асмании, и привлекла внимание мистера ƒж. . рэмпа, местного бизнесмена и биолога-энтузиаста. ќценив информацию как достаточно достоверную, он в феврале 1962 года подн€л этот вопрос перед руководством местного музе€, в результате чего бы-ло прин€то решение познакомитьс€ с существом поближе.

¬ начале марта мистер рэмп организовал и финансировал авиаразведку. ќна оказалась успешной, и 8 марта выступила наземна€ поискова€ парти€ под руководством мистера Ѕ. . ћоллисона, представител€ научно-исследовательского центра јвстралийского —оюза (Ќ»÷ј—) в ’обарте Ч одни характеризовали его как Ђувлекающегос€ зоологиейї, другие отмечали, что мистер ћоллисон Ђне имеет ученой степени, однако чрезвычайно искушен в определенных разделах зоологииї. —реди членов поисковой партии были ћакс Ѕеннетт (также представитель Ќ»÷ј—), Ћ. ≈. ”олл и ƒж. Ё. Ћьюис, соответственно вице-президент и казначей клуба натуралистов “асмании. Ёкспедици€ столкнулась с трудност€ми: началс€ разлив рек и вследствие труднопроходимого рельефа местности исследовател€м приходилось преодолевать многие мили рыхлых, полузыбучих песков вдоль побережь€. Ќо они нашли Ђчудовищеї.

ѕоследующее развитие событий сейчас восстановить довольно сложно, но, суд€ по сообщени€м в прессе, 11 марта мистер ћоллисон вернулс€ Ђиз второй экспедиции по изучению чудовищаї. Ётот факт не представл€ет большого значени€, однако р€д неверо€тных, хот€ и второстепенных событий, последовавших после его возвращени€, весьма интересен.

ѕервое среди них Ч описание чудовища, которое он, видимо, дал музею ’обарта: впечатл€ющий Ђпортретї монстра, опубликованный в местных газетах, сопровождалс€ категорическим за€влением, что это Ђ–исунок (рисунки) Ђморского чудовищаї, сделанный (сделанные) сотрудниками музе€ под впечатлением от его описани€ї. Ёто бросает тень подозрени€ на всю историю, хот€ отдельные, крайне любопытные фрагменты рисунка, по-видимому, можно объ€снить небрежным и некомпетентным описанием. » тем не менее некоторые очень важные моменты не€сны.

ƒействительно ли мистер ћоллисон дал описание, которое относ€т на его счет? ≈сли да, то было ли это описанием того, что действительно видели он и три его коллеги, или же им об этом рассказали господа ‘ентон, Ѕут и Ёнтони? аким бы ни был источник, информаци€ производит впечатление весьма исчерпывающей, в противном случае сотрудник музе€ не смог бы сделать рисунок с таким обилием подробных деталей. — другой стороны, свидетели утверждают, что ћоллисон сделал лишь очень общие за€влени€ исключительно предположительного характера, типа Ђчеловек всегда имеет тенденцию отвергать факт, что столкнулс€ с неизвестным науке животнымї. ќн всегда ищет объ€снение Ч вы пытаетесь ув€зать этот факт в общую схему, но она пока в нее не нписываетс€ї. »ли: Ђвсегда существует две возможности Ч либо животное неизвестно, либо это останки известного животногої. ќн также сказал, что мистер Ѕут указал Ђисходную траекторию движени€ животного и по этим отметкам экспедици€ нашла разлагающеес€ телої. “аким образом, создаетс€ впечатление, что автором описани€ был все-таки ƒжек Ѕут. —вое за€вление ћоллисон закончил словами, что это был Ђникакой не гигантский скат, но, вполне возможно, скатообразное морское животноеї. ѕричина, по которой он сделал столь удивительное за€вление, станет пон€тна чуть ниже.

Ёти самые первые за€влени€ стали своего рода бикфордовым шнуром, и вс€ истори€ вступила во вторую стадию охоты за чудовищем. ќбычно это период всевозможных догадок и предположений, как правило, ничем не подкрепл€емых и не имеющих никакого отношени€ к науке, которые выдвигают бесчисленные Ђэкспертыї, что неизбежно ведет к возникновению гипотез в полном диапазоне околонаучного бреда. » на этот раз Ђэкспертыї оправдали ожидани€ Ч они предрекали по€вление самых разных прибрежных чудовищ, начина€ от китов и акул, и конча€ гигантскими спрутами и морскими звездами, правда, сейчас дл€ полноты картины они добавили огромных скатов.

» вот весь цивилизованный мир стал свидетелем самого неверо€тного спектакл€, продолжавшегос€ дес€ть дней. ƒолжен заметить, что эта истори€ чаще, чем кака€-либо ина€, по€вл€лась в тот год на страницах газет. ¬ большинстве англо€зычных стран она по нескольку дней подр€д не сходила с первых полос.

—ейчас об этой истории забыли, она официально похоронена. » € имею в виду официально!

¬ качестве сенсации она по€вилась в прессе 8 марта 1962 года. 19 марта она была похоронена, а немногословную и в высшей степени подозрительную эпитафию произнес сенатор јвстралийского —оюза √ортон, отвечавший за де€тельность Ќ»÷ј— в этой стране.ќна гласила: Ђ√овор€ €зыком неспециалистов, но при этом учитыва€ научный характер исследовани€, этот отчет свидетельствует о том, что ваше чудовище Ч всего лишь значительна€ масса разлагающейс€ ворвани, веро€тно, вырванной из тела китаї.

Ёто, как можно было бы предположить, ставит точку в таинственной истории. Ќо как бы не так.

ћоллисон сказал, что речь идет не о ките. ќн также за€вил, что привез из экспедиции образцы тканей тела и может доказать это. » тем не менее 12 марта Ђспециалистыї продолжали обсуждать публикацию и увер€ли, что Ђпока еще ни один зоолог не видел ееї и что экспедици€ не привезла ни одного образца тканей тела животного. я не собираюсь комментировать эти замечани€, поскольку именно в то врем€ эти образцы исследовались в —иднее, и ученые Ќ»÷ј— подробно изложили результаты данного анализа.

“аким образом, стало известно, что 16 марта, после того как вопрос был подн€т в парламенте јвстралии, и в результате сложных маневров с участием Ќ»÷ј— и других официальных организаций, таких, как министерство военно-морского флота и управление музе€ми јвстралии, на северо-западное побережье отправилась научна€ экспедици€. √руппа арендовала несколько вертолетов и прибыла на место. ¬ прессе несколько раз упоминалось, что экспедицию возглавл€ют мистер Ё. ћ. ќлсен, морской биолог и старший научный сотрудник кафедры рыбного промысла Ќ»÷ј— в ’обарте, и мистер ƒж. √. о-лэби, ведущий специалист по млекопитающим кафедры природы Ќ»÷ј— в анберре. роме них, в группу входили доктор ≈. –. √илер, старший преподаватель зоологии в университете “асмании, и два технических работника. ним присоединилс€ директор “асманского музе€ доктор ”. Ѕрайден.

„лены экспедиции за€вили, что в случае необходимости будут проводить исследовани€ несколько недель, если это потребуетс€ дл€ положительной идентификации чудовища. ќднако они находились на месте не более 24 часов и 18 марта уже вернулись в ’обарт. “ам, в обстановке строжайшей секретности, они составили отчет, который передали сенатору √ортону, занимавшемус€ в федеральном правительстве вопросами военно-морского флота и в тот момент находившемус€ в “асмании. Ќаследующий день сенатор √ортон огласил цитировавшуюс€ выше эпитафию.

ѕосле двадцатичетырехчасового исследовани€ места останков тела животного эта втора€ экспедици€ опубликовала отчет, в котором представл€ют интерес следующие моменты:

Ђ¬ыступавша€ из песка часть вещества имела в длину шесть футов и в ширину Ч два.

Ќад поверхностью песка она выступала на несколько дюймов.

ѕо периметру, на рассто€нии нескольких футов от предмета, в песке были проделаны тестовые отверсти€, чтобы определить размеры тела.

ѕоскольку в тестовых отверсти€х не было обнаружено твердых частиц, мы сделали подкоп под твердое вещество, пропустили снизу веревку и перевернули его, вынув таким образом из €мы.

»звлеченное вещество имело восемь футов в длину, три фута в ширину и дес€ть дюймов в высоту в самой толстой части, в остальных местах толщина колебалась от полдюйма до четырех дюймов.

Ѕыло обнаружено несколько плоских отростков неправильной формы, близкое расположение которых производит впечатление долек цитрусовых, да и сами отростки по внешнему виду напоминают дольки.

¬нешний вид вещества, находившегос€ над поверхностью песка, отличалс€ от той части, котора€ была внизу.

¬ действительности вещество однородное, в целом состо€щее из упругого волокнистого материала, покрытого жировыми или масл€ными субстанци€ми.

ќт вещества исходит резкий прогорклый запах, напоминающий очень жирные кислоты.

¬ес предмета оценивалс€ в несколько сот фунтов.

¬ нескольких местах были произведены поперечные разрезы, при этом особое внимание удел€лось плоским отросткам.

¬ещество не содержало костей, позвоночных структур или каких-либо других твердых частей.

¬олосистое вещество на част€х, подвергшихс€ воздействию окружающей среды, было просто результатом разложени€ и выщелачивани€ волокнистого материала с жировым наполнением.

¬ толще вещества были обнаружены бессистемно рас.положенные каналы, имеющие в поперечном сечении круг диаметром от 1/2 до 3/4 дюйма.

ѕосле изучени€ найденного вещества было произведено обследование близлежащей местности в цел€х определени€ первоначальных размеров предмета.

¬ нескольких дюймах под данной поверхностью песка был обнаружен выраженный слой песка неоднородной толщины, пропитанный черным органическим веществом; от него исходил такой же резкий прогорклый запах, как и от массы вещества.

Ёто вещество распростран€лось за контур найденного предмета на восемь футов к северу, но в южном и других направлени€х вещество присутствовало только под предметом и не выходило за его пределы.

¬ сторону мор€ этот органический слой распростран€лс€ на 18 футов, но мы не сочли этот факт чем-то значительным, поскольку распределение сло€ соответствует естественному скату берега.

ќбследовалась почва под слоем черного песка, но твердое вещество обнаружено не было.

–азличие между первоначально описываемой величиной объекта и размерами, представленными в данном отчете, вне вс€кого сомнени€, обусловлено разложением и усыханием.

¬виду того, что это вещество длительное врем€ находилось на берегу и сильно разложилось, в данном предварительном исследовании его невозможно сколь-нибудь точно идентифицировать.

—оответствующие инстанции вз€ли образцы дл€ сравнительного лабораторного анализа,

¬ заключение мы хотели бы выразить свою благодарность всем, кто помогал нам и благодар€ кому данное расследование стало возможнымї.

Ётот отчет был опубликован 19 марта 1962 года в хобартской газете Ђћеркьюриї.

азалось бы, конец истории.

ј вот и нет!

ƒавайте вернемс€ к ней и пристально всмотримс€ в отдельные, наиболее вопиющие факты. ј их множество, и каждый вносит диссонанс в общую концепцию подхода к делу.

Ёти глупости можно распределить по трем категори€м, внимательное изучение которых приводит к единственному и весьма уместному выводу Ч в данном случае необходимо вспомнить о п€ти других аналогичных чудовищах, отмеченных за последние тридцать лет в “асмании. Ётих замеченных на берегу животных называют морскими черепахами, и за те тридцать лет, что € сам посв€тил этой проблеме, € не знаю ни одного случа€, когда они по€вл€лись поодиночкеЧвпрочем, ни один из этих случаев надлежащим образом не изучалс€.

√лупости первой группы можно определить как противоречи€, вторую € предпочитаю называть бессмысленност€ми, поскольку они действительно бессмысленны или же представл€ют собой совершенно неправдоподобные за€влени€ специалистов относительно рассматриваемого предмета, а также их домыслы на этот счет. » треть€ категори€ глупостей Ч секретность, и в данном случае она носит €вно официальный характер. ќбычно дела подобного рода официоз улаживает очень незаметно или же просто хранит загадочное молчание. ак бы там ни было, секретность представл€ет собой то, что старина „арли ‘орт назвал Ђсменой изображени€ї, то есть метод, при помощи которого ортодоксы всех мастей разделываютс€ с непригл€дными аспектами своей ортодоксальности,одновременно маскиру€ свои ошибки, отсутствие знаний и пристальность.

¬ данном случае мы в первую очередь сталкиваемс€ с личност€ми, которые знают или должны были бы знать, о чем они говор€т, дела€ р€д глупых за€влений и дава€ подробные описани€ (и привод€ результаты каких-то измерений),Ча позже все эти за€влени€ по пуйктам, категорично и убедительно опровергают другие личности, которым также следовало бы знать, о чем идет речь.

¬о всех известных мне до этого случа€х перва€ группа обычно состо€ла из людей, о которых представители второй группы могли бы сказать, Ђне специалисты в данной областиї, и, следовательно, представл€вшие собой объект дл€ насмешек типа Ђнеспособные пон€ть и интерпретировать то, что они виделиї. ¬ данном случае, несмотр€ на р€д предпринимавшихс€ позже попыток дискредитировать опыт и квалификацию первой группы, следует отметить, что она состо€ла из ученых, как профессиональных, так и тех, кого €звительно называли дилетантамиЧзачастую последние оказываютс€ весьма и весьма компетентными и обладают достаточно высокими учеными степен€ми и звани€ми.

”читыва€ это, мы можем сделать лишь один из следующих выводов:

ѕерва€ группа сознательно Ђпустила уткуї с целью привлечь к себе внимание и попасть на страницы газет Ч в противном случае надо признать, что они Ч полные идиоты, абсолютно ничего не соображающие в сфере своей де€тельности.

≈сли оба вывода ошибочные, тогда втора€ группа либо не видела предмет, который описала перва€,Что есть была еще менее компетентна,Члибо сознательно что-то Ђпокрывалаї.

Ќевозможно, чтобы сразу действовали четыре из имеющихс€ вариантов, но в данном случае складываетс€ впечатление, что не применим ни один из них. —итуаци€ подозрительно напоминает классическую Ђсмену изображени€ї, и это подозрение в значительной степени подкрепл€етс€ той чрезвычайной секретностью официоза, которой окутано все дело. Ёто невозможно объ€снить Ч если не прин€ть версию, что секретность была признана скрыть нечто от широкой публики. Ќаучные открыти€, если они не представл€ют жизненно важного значени€ дл€ обороны, безопасности и процветани€ нации, не могут быть засекречены. » каким же это образом жалка€ кучка органики, двадцать мес€цев разлагавша€с€ на песке уединенного побережь€ “асмании, могла представл€ть угрозу јвстралийскому —оюзу?

¬ процитированном мною официальном отчете нет ответа на один крайне важный и существенный вопрос: было ли Ђнечтої покрыто какой-либо шерстью, мехом или волосами?

“олько у млекопитающих есть насто€ща€ шерсть (которую легко отличить от шерстеподобных структур, таких, как щетина, обон€тельные волосы и т. д.), и ни одно из известных млекопитающих, в том числе и морских, совпадающих размерами с Ђмонстромї, не имеет волос€ного покрова. Ќа подбородке кита имеетс€ шесть волосков, а вдоль задней части головы и по лбу молодого серого кита проход€т несколько полос редкой щетины. ќднако все, имевшие отношение к заключительному акту, настаивали, что Ђчудовищеї покрыто волосами или мехом, а один ученый даже торжественно за€вил, что другой монстрЧобнаруженный в 1946 году в местечке Ѕридпорт,ЧЂпредставл€л собой часть тела кита... и эта часть тела кита действительно была покрыта мелкой шерстьюї. Ёто за€вление сделал директор ћузе€ имени королевы ¬иктории в Ћанчестоне, северна€ “асмани€, мистер Ёллис Ч на мой взгл€д, это классический пример парадокса.

ѕереход€ к категории глупостей, мы сталкиваемс€ с €влени€ми едва ли не классического характера, а также с многочисленными расхождени€ми во мнени€х и уклончивыми за€влени€ми. Ёто, как уже упоминалось выше, втора€ стади€ поисков чудовища, имевша€ многообещающее начало и сопровождавша€с€ целым сонмом самых неверо€тных и воистину чудовищных за€влений, которые делали те, кому следовало бы помалкивать.

ѕрофессора Ё. ћ. ларка кз университета “асмании можно было бы извинить, так как его, вне вс€кого сомнени€, замучили газетчики и ошибочно или сознательно приписали ему за€вление, что, €кобы, шансы на идентификацию чудовища были бы гораздо выше, Ђесли бы можно было получить образцы костной структуры в области пастиї. ака€ пасть и кака€ костна€ структура, позвольте спросить? Ќикто и никогда не отмечал ничего подобного.

ѕотом Ђкорреспондент по наукам о природеї лондонской Ђƒейли телеграфї изрек полнейшую чушь Ч он за€вил, что найденное Ђчудовищеї есть не что иное, как часть щупальца осьминога (беспозвоночного), потому что находка... весит меньше, чем целый кит!

Ќо, как обычно, за€влени€ из области совершеннейшего и законченного бреда делали не ученые и научные обозреватели, а Ђприкладникиї. “ак, мистер “рейсн, характеризуемый как Ђведущий специалист Ќ»÷ј— по пшеницеї, выступил с сенсационным сообщением, что Ђнаши опыты установили, что образец мертвой ткани главным образом состоит из протеинаї. ”слышав это, € едва не лишилс€ дара речи, и все (за исключением, веро€тно, Ђспециалистов по пшеницеї) поймут почему. Ќо и это еще не всеЧЂспециалист по пшеницеї продолжает: ЂЁто соответствует результатам других экспериментов, показавших, что образец содержит много коллагена, а это, в свою очередь, означает, что образец, по сути, представл€ет собой жесткую шкуру животного, что-то наподобие невыделанной кожиї. —реднестатистическа€ домохоз€йка, возможно, сразу и не поймет, о чем идет речь, однако так уж случилось, что коллаген уже описан в научной литературе (см. ссылку в Ђ—ловаре научных терминовї, издание Ђ’ендерсон энд еннетї, 1949 год):

Ђ—клеро-протеин, в качестве основного компонента встречающийс€ в белых волокнах соединительных тканей и органической части костей; кроме того, может входить в чешую некоторых рыбї. ћожет быть, он имел в виду ворвань?

ќдин шутник намекал, что речь идет о Ђдоисторическом чудовищеї, которое вмерзло в лед јнтарктиды и впоследствии, под действием тепла, вновь вернулось к жизни. » хот€ считаетс€, что в природе нет ничего невозможного, эта гипотеза совершенно неверо€тна€ и в комментари€х не нуждаетс€. “ем не менее не кто иной, как мистер олэби, вз€лс€ за ее анализ и еще больше запутал ситуацию Ч он за€вил: Ђ“ела вымерших животных, таких, как мамонты, находили прекрасно сохранившимис€ в јрктикеї. Ќо никого же не находили во льду, эта штука, в которой они Ђпрекрасно сохранилисьї, называетс€ Ђвечной мерзлотойї!

ћистер Ё. –. ’эли, старший научный сотрудник лаборатории Ќ»÷ј— по исследовани€м шерсти, участвовавший в дискуссии, видимо, по той причине, что животное было покрыто неким подобием овечьей шкуры, сказал: ЂЌаши эксперименты не позвол€ют с точностью определить вид данного животногої. ќднако он сделал еще одно за€вление, которое фактически не было отражено в австралийской печати, но привлекло большое внимание в —Ўј. ороче говор€, сказал он следующее:

Ђ“емпературные эксперименты... не подтверждают теорию, что чудовище по€вилось из океанских глубин. ѕри нагреве примерно на 86 градусов (интересно, по ÷ельсию или ‘аренгейту?) образец сокращаетс€ в размерах чуть менее выражение, чем образец вз€тый из тела кита. “аким образом, (это) свидетельствует о том, что существо не могло обитать в зоне холодной водыї. ј теперь позвольте полюбопытствовать: что, черт возьми, вс€ эта чушь значит?!

¬о-первых, следует полагать, что Ђисследователиї пользовались шкалой ÷ельси€, ибо, как знает люба€ домохоз€йка, Ђплотьї при температурном эквиваленте по ‘аренгейту, то есть при 154,5 градуса ‘аренгейта, не Ђсокращаетс€ї и не Ђсжимаетс€ї. ¬о-вторых, то, что они подвергали Ђэкспериментуї, €вно не было Ђплотьюї, так как бифштекс узнал бы любой болван: если, как в конце концов было за€влено, существо представл€ло собой часть кита, то после нагрева из него ничего, кроме бифштекса, получитьс€ не могло. ≈сли это была ворвань, при нагреве она не сжималась бы, а выдел€ла жир, и любой Ђприкладникї пон€л бы это хот€ бы по характерному запаху. ( стати, шкура большого кита плотна€ и жестка€, как лист наждачной бумаги, и очень на нее похожа. ¬орвань ничуть не напоминает шкуру, это волокнистое вещество с большим количеством жира.)

ƒругой шут, выступавший в спектакле, предположил, что чудовище представл€ло собой некий вид гигантского морского ската (группа рыб, относ€ща€с€ к акулам, как правило, имеюща€ ромбовидную форму тела, сужающегос€ от головы к хвосту. этой группе относ€тс€ и манты, или гигантские скаты.)

этому моменту Ч 12 марта Ч профессор ларк снова полез в драку, за€вив, что он согласен с этим замечанием, однако позже сказал: Ђћаловеро€тно, чтобы подобный скат по€вилс€ в прибрежных водах “асмании. ќбычно они встречаютс€ в открытом море, на глубине нескольких сот футовї. ¬згл€ните на карту морей, окружающих “асманию, и обратите внимание на глубины! роме того, да будет вам известно, регистрировались случаи, когда манты резвились на поверхности и даже полностью выскакивали из воды. «атем он добавил:

Ђя был бы удивлен, если оказалось, что на теле ската обнаружена шерсть, подобна€ собачьей или кошачьей (повторите это еще раз, профессор!), однако, будучи выброшенными на берег, под действием солнца небольшие волоски на их (мант) теле могут выгл€деть как подстриженна€ шерстьї. Ёто последнее за€вление представл€ет собой полнейшую чушь, поскольку ни один скат не покрыт никакими Ђволоскамиї и поскольку вслед за этим профессор ларк совершенно справедливо заметил, что у мант Ђжестка€ кожа без какой-либо чешуиї.

≈го заключительна€ фраза также может считатьс€ классической: Ђќчень нехорошо, когда что-то лежит на берегу и никто не знает, что это такоеї.

¬ день отбыти€ второй группы, 16 марта, первый раз шевельнулс€ занавес секретности. ѕрессе это не понравилось, о чем газеты за€вили на первой полосе и огромными буквами. ќни обратились к сенатору √ортану, который сказал, что Ђверо€тно, они (ученые) вначале решили отчитатьс€ перед премьером и передо мной (сенатором √ортоном), отвечающим за работу Ќ»÷ј—ї. “аким образом, мы можем с полным основанием утверждать, что добрый сенатор в вопросе с секретностью просто-напросто Ђподставилї ученых.

”ровень секретности становилс€ все выше и вышеЧ штатный фоторепортер национального географического общества из ¬ашингтона, мистер –. Ѕ. √удвуд, находившийс€ в то врем€ в јвстралии, вместе со своим при€телем ”. ларком зафрахтовал вертолет, чтобы собственными глазами взгл€нуть на чудовище, но в Ћанчестоне, прежде чем присоединитьс€ к поисковой группе, его заставили дать кл€тву Ђо неразглашении информацииї.

Ётот или какой-то другой репортер вы€вил некоторые весьма странные факты, касавшиес€ операции по вывозу двух громадных кусков тела существа, которые из-за невыносимой вони пришлось подвесить к вертолету снаружи. ќн писал: Ђ—екретность, не позвол€вша€ Ђученымї делать за€влени€ дл€ печати о своей работе на побережье, также распростран€лась и на хранение образцов в «ихане. ќ перевозке образцов со взлетной полосы во двор отел€ Ђ÷ентральныйї на грузовике гидроэлектрической компании знали всего несколько человек. ќни же знали, что образцы сгрузили во дворе и накрыли их перевернутым кузовом, сн€тым с грузовика. «атем образцы уложили на другой грузовик и в субботу утром перевезли их в ’обартї. (17 марта, обратите внимание.)

Ќо это приводит нас к другой загадке. аким образом все эти люди могли сделать полный и подробный отчет об этом веществе к вечеру следующего дн€" (чтобы добратьс€ до ’обарта, грузовику понадобилась вс€ суббота), тогда как прекрасно оснащенные лаборатории Ќ»÷ј— целую неделю пытались идентифицировать вещество, и тщетно? ќни что, волшебники? »ли же провели идентификацию на берегу? » действительно ли вещество было полностью идентифицировано?

Ќу, и что нам делать со всей этой чушью? »мел ли предмет 20 футов в диаметре, как сообщалось в самом начале? »ли же это был лишь кусок гниющей китовой ворвани длиной около дес€ти футов? Ѕыл ли он покрыт шерстью, волосами, мехом или только производил впечатление покрытого Ђчем-тої вследствие распада и выщелачивани€ жира, оставшегос€ в комке волокон, выгл€девших как волосы? то среди всех тех, кто проводил исследовани€ и делал за€влени€ об исследовани€х, насто€щие ученые? »мели ли они хот€ бы формальный опыт подобных исследований? —колько всего Ђчудовищї было разбросано на побережь€х “асмании, и действительно ли втора€ поискова€ группа исследовала именно то чудовище, о котором сообщил ћоллисон, и то самое, которое первыми нашли господа ‘ентон, Ѕут и Ёнтони? Ќет никакой гарантии, и информаци€ о перемещени€х Ђчудовищаї по берегу представл€етс€ чрезвычайно неопределенной и в любом случае крайне запутанной.

Ќо это еще не все.

—амым важным среди всего этого гвалта €вл€етс€ вопрос научной достоверности и официальной ответственности. Ќас торжественно призывают поверить, что люба€ группа людей, даже с минимальным образованием на уровне вспомогательной школы дл€ дебилов, не в состо€нии отличить 10 футов тухлой китовой ворвани от 20 футов неизвестного волосатого и бескостного беспозвоночного?

Ёта мысль представл€етс€ нелепой, но если это так, нам остаетс€ лишь тонко намекать, что австралийское образование в области естественных наук нуждаетс€ в коренной реорганизации!

≈сли же это не так, то что же, в конце концов, нашли господа ‘ентон, Ѕут и Ёнтони? » ради чего потребовалось столь болезненные усили€, чтобы избавитьс€ от их находки?

√де образцы? √де квалифицированные биохимические анализы их? Ѕыло ли это все лишь гигантской ошибкой, которую Ђнаукаї была вынуждена скрыть, чтобы избежать обвинений в своей некомпетентности, легковерии и неэффективности? чему секретность и уклончивые за€влени€?

„то бы это ни было, как профессиональный Ђохотник за чудовищамиї и опытный зоолог, могу сказать, что вс€ эта истори€ имеет дурной запашок. ј исследователи Ђчудовищаї не могут согласитьс€ даже с этим!

ћетки: глобстеры |

ћорские люди |

ƒневник |

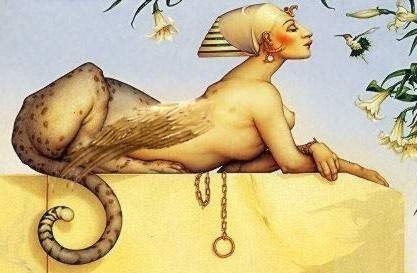

ћорские люди

ћорские люди (Mermen). ’от€ морские люди обычно более свирепые и безобразные, чем русалки, их меньше интересуют смертные. ќни, в отличие от селки, не выход€т на берег, чтобы соблазн€ть женщин, они не так общительны и дружелюбны, как ирландские мерроу, и не жаждут спасени€, как скандинавские нек. ≈сли можно довер€ть словам доброй маленькой русалки, которую отпустил в море старик из ари, они жестокие мужь€ и даже способны съесть собственных детей, если будут голодны. ¬еро€тно, морские люди €вл€ютс€ персонификацией штормового мор€: это они поднимают бури и топ€т корабли, если ранена русалка. ј вот скандинавский морской человек, или ’авманд, Ч красивое создание с зеленой или черной бородой, он живет не только в море, но и на прибрежных скалах и считаетс€ добрым существом 1.

ƒунь€-ћара (Dinny-Mara). ћор ской человек с острова ћэн не столь свиреп, как его английский сородич. —корее его можно сравнить с дружелюбным ирландским мерроу. ƒу-нь€-мара из истории Ђћаленька€ русалкаї производит впечатление нежного отца, который играет со своей малышкой и делает ей подарки 2. ќднако упоминани€ о дунь€-маре встречаютс€ реже, чем о беднваре.

—иние люди из ћинча (Blue Men of the Minch). —иние люди из ћинча обитают в проливе между Ћонг-јйлендом и островами Ўинт. ќни по€вл€ютс€, чтобы топить проплывающие суда, но капитан может помешать им, если готов вступить с ними в разговор и оставить за собой последнее слово. —читаетс€, что это падшие ангелы.

√овор€т, будто внезапные штормы у берегов островов Ўинт вызывают синие люди, которые живут в подводных пещерах под правлением тана. —охранилась истори€ о синем человеке, которого поймали, когда он заснул на волнах. ≈го подн€ли на борт и, дума€, что он из смертных, св€зали с ног до головы, так что он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Ќо корабль не успел еще отойти далеко, как в волнах показались два синих человека.

ћатросы услышали, как один сказал другому: Ђƒункан будет за одногої, а другой ответил: Ђј ‘арквар за двоихї. ”слышав это, пленник, который, казалось, был так крепко св€зан, разорвал веревки, словно паутину, прыгнул за борт и скрылс€ вместе с друзь€ми, которые по€вились, чтобы освободить его 3.

1 Benwell G. and Waugh A. Sea Enchantress. London, 1961.

2 Broom D. Fairy Tales from the Isle of Man. Harmondsworth, 1951.

3 Campbell J. G. Superstitions of the Scottish Highlands. Glasgow, 1900. P. 200. ¬ этой истории существа нос€т человеческие имена. ƒ. ј. ћакен-зи в ЂЎотландском фольклоре и бытеї посв€щает синим люд€м из ћинча целую главу. —в€занные с ними поверь€ распространены только в проливе Ўинт, и автор выдвигает гипотезу, что прототипами синих людей были мавританские пленники, которых в IX веке высадили в »рландии норвежские пираты. ≈го теори€ хорошо аргументирована и, похоже, имеет солидное основание, так как базируетс€ на Ђјнналах »рландииї ћак ‘ирбиса. Ёта легенда Ч еще один пример, когда волшебна€ традици€ св€зана с воспоминани€ми об исчезнувшем народе.

ћорские люди в греческой и сирийской мифологии

»счезнувшие обитатели «емли > Ћюди-амфибии

ликните фото!

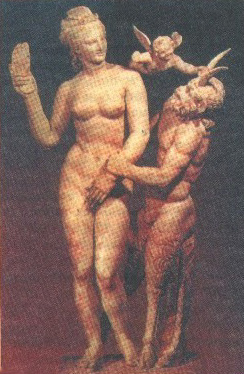

ћорской старец (человек) Ќерей

Ћюди-амфибии довольно часто упоминаютс€ и в греческих предани€х. ќдин из персонажей такого рода - "морской старец" с телом человека и рыбьим хвостом Ќерей, живший в Ёгейском море. —огласно произведени€м древнегреческих поэтов √есиода (VIII в. до н.э.) и ѕиндара (622-448 до н.э.), у него было 50 дочерей, а —офокл (496-406 до н.э.) - писал о ста.

–. “емпл считает, что вначале древние греки почитали Ќере€ как владыку мор€ Ќерей.

√есиод писал в "“еогонии":

"» от ћор€ родилс€ Ќерей, старший из его сыновей, чьи уста правдивы и не осквернены ложью. » люди прозвали его ћорским —тарцем, ибо он верен своему слову, добр и справедлив, и мысли его чисты".

ћорской старец (человек) ѕротей

ƒругим "морским старцем" с телом человека и рыбьим хвостом был ѕротей, живший на о-ве ‘арос недалеко от јлександрии (где располагалс€ знаменитый јлександрийский ма€к) и часто отдыхал в пещерах среди морских львов. » Ќерей и ѕротей могли мен€ть свой облик и предсказывать будущее.

ћорской старец (человек) “ритон

“ретьим "морским старцем" со сходным обликом был “ритон, который помог заблудившимс€ аргонавтам выплыть в море и предсказал им будущее. √есиод называл его "владыкой морских глубин" и "сыном ѕосейдона". –.„. ƒаремберг и ≈. —альо в "—ловаре греческих и римских древностей" полагали, что первоначально “ритон был самосто€тельным морским божеством и ему приписали родство с ѕосейдоном значительно позднее.

–. “емпл приводит следующую выдержку из "—ловар€ древностей" ƒаремберга и —альо:

"ќсобенно почитали “ритона в двух област€х —редиземноморь€, где от Ёгейской цивилизации сохранилось особенно много пам€тников: в Ѕеотии и на рите.

¬ Ѕеотии есть река “ритон, а на рите найдены монеты с его изображени€ми. Ќа рите, кстати сказать, почиталось дельфиноподобное божество, поклонение которому впоследствии распространилось по всему —редиземноморью, утвердившись в ƒельфах. ѕодобным же образом, на ливийском [африканском] побережье существовали река “ритон и “ритонийское озеро, €вл€вшиес€ полем действи€ во многих космогонических

легендах. «емноводные боги добрались и до сирийских берегов: ƒагону поклон€лись в √азе, а ƒеркето воздвигли храм в јскалоне. —корее всего, африканский “ритон был одним из местных божеств, впоследствии заимствованных греками. ќн сыграл важную роль в странствии аргонавтов: помог заблудившимс€ геро€м выплыть в море и предсказал им будущие событи€. ќбитатели јттики, Ёвбеи и других районов √реции также в древности почитали “ритона. Ќа многих древних монетах можно найти его изображение".

“ритон в √игантомахии

“ритона св€зывали с ¬еликим потопом. ¬от что говорили об этом ƒаремберг и —альо:

"¬о врем€ гигантомахииЕ он [“ритон] сражалс€ плечо к плечу со своим отцом ѕосейдоном, и звуки его раковины заставл€ли чудовищ в ужасе спасатьс€ бегством. »менно “ритон заставил отступить воды ѕотопа, когда «евс смилостивилс€ над обитател€ми «емли. ѕохоже, что ѕосейдон передал ему часть своих полномочий. «вуки, испускаемые раковиной “ритона, могли поднимать волны или, напротив, успокаивать море. “резубцем он крошил скалы и поднимал острова из глубин океана. ѕодобно другим морским божествам, особенно Ќерею и ѕротею, “ритон обладал даром прорицани€Е. ѕо словам јполлони€ –одосского , верхн€€ часть тела “ритона была така€ же, как у "благословенных богов", тогда как нижн€€ заканчивалась огромным хвостом. “акими же были тела ћорского старца, Ќере€ и √лавкаЕ

Ќа рельефах во дворце —аргона , а равно и на вавилонских цилиндрических печат€х, финикийских и персидских монетах и т.п. можно видеть изображени€ бога [аннедота] ƒагона, почти неотличимые от изображений “ритона".

Ќерей, ѕротей и “ритон и другие морские люди мало чем отличались от ниватакавачей и аннедотов

»з этих фрагментов можно заключить, что Ќерей, ѕротей и “ритон по своим способност€м (мен€ть свой облик, предсказывать будущее, вызывать и останавливать воды, крошить скалы и др.) и по внешнему виду мало чем отличались от ниватакавачей и аннедотов.

ћорские люди √лавк, ‘оркис, ѕалеон и Ќигеон

“акой же облик имели "морской старец" √лавк, научивший древнегреческого бога солнца (света) јполлона предсказывать будущее, и "морские старцы" ‘оркис, ѕалемон и Ќигеон.

ћорска€ богин€ ƒеркето-јтаргатис

(читайте более подробно о ƒеркето-јтаргатис в разделе ульт полурыб-полулюдей ƒагона и ƒеркето у филистимл€н)

ƒревнегреческий писатель Ћукиан (II в.) в трактате "ќ сирийской богине" упом€нул о женщине-амфибии. ќписыва€ величественный храм в городе √иераполе , он говорил: "это св€тилище основала —емирамида ¬авилонска€, от которой осталось много сооружений в јзии. ќна построила его в честь своей матери ƒеркето . ¬идел изображение этой ƒерекето - странное зрелище, верхн€€ часть представл€ет собою женское туловище, тогда как нижн€€, от бедер до ног, сделана в виде рыбьего хвоста... ∆ители √иерапол€ считают рыб св€щенными и никогда к ним не прикасаютс€".

Ќа некоторых дошедших до нас сирийских монетах можно видеть изображение ƒеркето - јтаргатис - наполовину женщину, наполовину рыбу.

«абальзамированные тела и изображени€ морских людей

ѕо свидетельству еще одного древнегреческого писател€ и путешественника II века ѕавсани€, в храме ƒиониса в “анагре (город в Ѕеотии) и в –име выставл€лись забальзамированные тела двух "тритонов" . ќн писал: "тритоны действительно достопримечательность: волосы на их головах похожи на л€гушек в сто€чей воде - не только по цвету, но еще и из-за того, что они очень гладкие и невозможно отличить один волосок от другого; все остальное их тело покрыто чешуйками, как кожа акулы. ” них человеческий нос, позади ушей жабры, рот очень большой и зубы, как у дикого чудовища. ћне показалось, что их глаза серо-зеленого цвета, а руки, пальцы и ногти покрыты коркой наподобие морских ракушек. ќт груди и живота книзу вместо ног идет хвост дельфина".

ѕо свидетельству того же ѕавсани€, в храме в ‘игалии хранилось изображение олимпийской богини охоты јртемиды - сверху до талии женщины, а ниже - рыбы.

© ј.¬. олтыпин, 2009

ћетки: морские люди |

окатрисс. ѕ»–ќЋ»— . |

ƒневник |

окатрисс. ѕ»–ќЋ»— .

окатрисс Ц жуткий отталкивающий гибрид €щерицы, петуха и летучей мыши. ќн имеет страшную способность окамен€ть свои жертвы.

окатрисс Ц размером примерно большого гус€ или индюшку, и имеет голову и тело петуха, с двум€ крыль€ми как у летучей мыши и длинным хвостом €щерицы, с несколькими перь€ми. ≈го перь€ - золотисто-коричневые, клюв желтый, хвост зеленый, а крыль€ серые. Ўпоры, гребень и глаза кокатрисса €рко красные. —амки, которые намного более редкие, чем самцы, отличаютс€ только тем, что они не имеют никаких шпор или гребн€.

окатрисс отча€нно нападает на всех людей или не людей, которые как он считает угрожают ему или его логовищу. ѕри нападении, кокатрисс будет пытатьс€ сцепитьс€ со своим противником, дотрагива€сь до его голой плоти и превраща€ ее в камень. ќбщины кокатриссов будут делать все, чтобы сокрушить и смутить своих противников, а иногда они будут лететь непосредственно в лица своих жертв.

¬ то врем€ как фатальное прикосновение клюва кокатрисса затронет обернутых в кожу или ткань жертв, это не будет работать через металлический доспех. ќднако прикосновение будет простиратьс€ в Ёфирный ѕлан. окатрисс в общем-то знает пределы своих способностей, и естественный отбор научил их тому, чтобы бить только в незащищенную плоть.

окатрисс иммунен к способност€м окаменени€ других кокатриссов. ƒиета кокатрисса состоит из насекомых, маленьких €щериц и т.п. огда он охотитс€ на этих животных, существо не использует свою силу окамен€ть живых существ.

ќн отличаетс€ от других птиц своими необычными привычками и противным характером. “ак как самки редки, они доминирующий пол, и часто имеют больше чем одного супруга. ‘актически, самцы сражаютс€ или бьютс€ за привилегию присоединитс€ к гарему самки. Ёти спаренные группы обычно устраивают свои гнезда в пещерах. ”частки гнезда посто€нны, и кокатриссы посто€нно стрем€тс€ украшать свой участок, устила€ его сверкающими объектами, такими как монеты и драгоценные камни.

—амки откладывают одно или два коричнево-красных, ржаво-пестрых €йца в мес€ц. “е которые €вл€ютс€ жизнеспособным проклюнутс€ через 11-19 дней. ѕтенцы достигают зрелости и полной силы за шесть мес€цев. ак только они достигают взрослой жизни, птенцы прогон€ютс€ из участка своими родител€ми. Ѕольшие встреченные группы кокатриссов часто будут птенцами выгнанными из гнезда, которые временно объединились дл€ выживани€.

окатриссы процветают в дикой местности. »х сила делает его недоступным дл€ большинства хищников и позвол€ет им конкурировать с другими птицами за продовольствие. ѕерь€ кокатрисса высоко цен€тс€ некоторыми волшебниками, так как много волшебных свитков должны быть написаны стилом, сделанным от такого пера. ћного людей также ищут не проклюнувшиес€ €йца, или даже живых кокатриссов, как необычных домашних животных или охранников.

ѕ»–ќЋ»—

ѕ»–ќЋ»— „асто принимаемые за своего менее злобного родственника, пиролиски фактически идентичны кокатриссу во всем, кроме одного красного пера в его хвосте и красноватого блеска крыльев. ѕринима€ во внимание, что кокатриссы мотивируютс€ одним инстинктом, пиролиски упиваютс€ распростран€ющимс€ погромом. Ћюбые жертвы, которые не в состо€нии спастись против смертельной магии, при встрече его завораживающего взгл€да, немедленно превращаютс€ в огонь, умира€ в агонии. —ущество может заставить любой источник огн€ в пределах 30 €рдов взорватьс€ фейерверком. ѕиролиски иммунны ко всем огненным заклинани€м и нападени€м. —мертный враг пиролиска Ц феникс, хот€ любое существо, которое встретит этого монстра, веро€тно, будет атаковано.

ћетки: кокатрисс. пиролиск. |

√ЌќЋЋ |

ƒневник |

√ЌќЋЋ

√ноллы во всем похожи на гиенн; они жестокие и злобные. ќбществом гноллов управл€ет самый сильный член группы, команду€ ло€льными существами через страх, угрозы и жестокость. ¬лечение к насилию гноллов прослеживаетс€ ещЄ у их далЄких предков - yappy пуделей, которые, в конце концов, начали кусатьс€, потому что их владельцы упорствовали в бритье их меха в забавные формы.

√ноллы большие, злые гиеноподобные гуманоиды, которые брод€т свободно организованными группами.

¬ то врем€ как тело гнолла по форме подобно таковому большого человека, детали Ц как у гиены. ќни сто€т вертикально на двух ногах и имеют руки, которыми могут делать то же что и любой человек. ќни имеют зеленовато-серую кожу, более темную около загривка, с короткой красновато-серой или гр€зно-желтой гривой.

√ноллы имеют собственный €зык, а многие также говор€т на €зыке флиндов, троллей, орков или хобгоблинов.

√ноллы стрем€тс€ сокрушать их противников €вным числом, использу€ тактику орды. огда они под руководством флиндов или сильного лидера, они могут держать строй и сражатьс€ как боева€ единица. ¬ то врем€ как они не часто делают ловушки, они нападают из засады или будут пытатьс€ нападать с фланга или тыла. √ноллы одобр€ют мечи, древки и боевые топоры в бою, но также используют луки и утренние звезды.

√ноллы - наиболее часто встречаютс€ в подземелье или внутри оставленных руин. огда над землей они работают прежде всего ночью. ќбщество гноллов управл€етс€ самым сильным, использу€ страх и запугивание. ¬ подземелье, они часто имеют несколько троллей используемых как охрану и слуг. Ќад землей они держат домашних животных типа гиен или гиенодонов, которые могут действовать как охрана.

Ћоговище гноллов содержит от 20 до 200 взрослых мужчин. Ќа каждых 20 гноллов, имеетс€ лидер. Ќа 100 или больше будет также иметьс€ вождь. аждый вождь защищаетс€ 2-12 отборной охраной и сильныим воинами.

¬ логовище, имеютс€ женщины, равные половине от числа мужчин. ∆енщины равны мужчинам в бою, хот€ обычно не так хорошо вооружены или бронированы. “акже в логовище присутствует вдвое большее количество молодежи, чем взрослых, но они не сражаютс€. √ноллы всегда имеют минимум 1 раба на каждых 10 взрослых в логовище.

√ноллы работают вместе с орками, хобгоблинами, медвежатниками, ограми и тролл€ми. ≈сли они сталкиваютс€ как группа, должно иметьс€ относительное равенство сил. »наче гноллы убьют и съед€т их партнеров (голод выше дружбы или страха) или будут сами убиты и съедены ими. ќни ненавид€т гоблинов, кобольдов, гигантов, людей, полулюдей и любой тип имеющий нормальные руки.

√ноллы ед€т что-нибудь теплое и кровавое, одобр€€ интеллектуальные существа перед животными, потому что они кричат лучше. ќни полностью истребл€ют всю дичь в области перед перемещением в другую. √ноллы умерают в возрасте приблизительно 35 лет.

ћетки: гнолл |

¬»¬≈–Ќј |

ƒневник |

¬»¬≈–Ќј

≈го 35-футовое в длину темно-коричневое или серого цвета тело Ц наполовину состоит из хвоста. ј жесткие подобные летучей мыши крыль€ Ц более 50 футов от кончиков до туловища. √олова Ц длиной 4 фута и заполнена длинными острыми зубами. ¬ отличие от дракона, она имеет только задние ноги, использу€ их так же, как и охотничь€ птица. ончик хвоста Ц толстый узел хр€ща, из которого высовываетс€ жало длинной до 2 футов, очень подобное скорпионьему. √лаза красные или оранжевые. ¬иверна не имеет сильного аромата, хот€ ее логовище могло бы пахнуть недавними жертвами. ¬иверны могут издавать два звука: громкое шипение, которое звучит подобно гор€чему мечу, погруженному в воду, и низкое глубокое горловое рычание, подобно таковому крокодила.

ƒовольно глупые, но агрессивные, виверны почти всегда нападают. ¬ бою, виверна всегда предпочитает лететь, и упустит любую возможность обратитьс€ в бегство и продолжит бой. ≈сли виверна поймана на земле она будет кусать и использовать свое жало, напада€ на наиболее удобную цель или цели. ’вост очень подвижный, легко удар€ющий по задней части виверны, чтобы поразить противника с ее фронта. ∆ало вводит €д в рану, против которого почти нет спасени€, и жертва умирает.

¬ воздухе виверна ещЄ более смертельный противник. ќна пикирует на цели, на земле, пыта€сь схватить их двум€ когт€ми и улетать. „еловеческого размера жертвы схвачены, если по крайней мере один коготь попадает и наносит повреждение. Ѕольшие жертвы требуют обоих когтей. ¬иверна не может лететь, нес€ чего-нибудь больше своего веса. ¬ воздушном бою, виверна делат проход, в течение которого она кусает или жалит. «атем она приземл€тс€, и пирует, не охот€сь снова до следующего дн€.

¬иверна довольно хитрый охотник. ќна не даст своей тени падать на ее добычу, как предупреждение. «аключительный пикирующий подход делаетс€ в полной тишине. ќна заходит на свою добычу с подветренной стороны вс€кий раз, когда возможно. «рела€ виверна часто ждет правильного момента, чтобы ударить, и при желании позволит уйти добыче, котора€ €вл€етс€ слишком мощной, или в пределах легкой дос€гаемости укрыти€. “ака€ виверна понимает, что люди, особенно вооруженные и в €рком металле, более сильные, чем указал бы их размер. ѕри хорошей возможности, она будет пытатьс€ схватить небронированного человека и улететь из диапазона.

¬иверна Ц уединенное существо, живущее только со своим супругом и молодн€ком. ќна имеет тенденцию устраивать логово на склонах горы, которую окружают леса, джунгли или иногда равнины. ¬иверна устраивает свое логовище в больших пещерах, которые могут быть найдены в таких местах, охот€сь на территории приблизительно в 25 миль поперек. ≈сли дичь редка, она будет охотитьс€ маленькими группами своего собственного вида. “олько молодые виверны нападают на других своего вида, обычно охран€€ новую территорию. —таршие виверны улаживают споры в неизвестной манере без фактического бо€.

Ќекоторые виверны, как известно, работали со злыми драконами. ќбычно эти драконы полностью доминируют над более слабыми и маленькими вивернами.

¬зросла€ виверна потребл€ет в пищу однажды в день, эквивалентом человеческого размера или большее существо. ќна может выжить на лошади, свинье или нескольких овцах. » хот€ она ест их целиком, кости не перевариваютс€, как и металлические объекты. ¬иверна ест падаль, только если отча€нно голодна.

¬иверна не имеет никаких естественных врагов, хот€ она и не могла бы сост€затьс€ с некоторыми мощными существами. Ёто из-за гр€зного вкуса своей плоти. Ќикто не нашел способ выделать ее кожу, а ее кости легки и ломки, чтобы помочь ей в полете. Ќекоторые части тела используютс€ заклинател€ми как компоненты заклинани€, за которые они заплат€т разумную цену.

ћетки: виверна |

ƒопельгангер |

ƒневник |

ƒопельгангер

ƒопельгангер Ц мастер мимикрии, который выживает, принима€ форму людей, полулюдей и гуманоидов.

ƒопельгангеры Ц двуногие и вообще гуманоидные во внешности. »х тела покрыты густой, волосатой серой шкурой. ќднако они редко замечены в своей истинной форме.

Ётот монстр способен прин€ть форму любого гуманоидного существа высотой от четырех до восьми футов. ƒопельгангер выбирает свою жертву, дублирует ее форму, а затем пытаетс€ убить оригинал и зан€ть его место. ≈сли он неудачен в том чтобы зан€ть место своей жертвы, допельгангер входит к ней в доверие, создава€ замешательство, чтобы сделать его неотличимым от его жертвы.

ƒопельгангеры работают группами и действуют вместе, чтобы гарантировать, что их нападени€ и проникновени€ успешны. ќни очень интеллектуальны и обычно ждут некоторое врем€, планиру€ свои нападени€ с осторожностью. ≈сли группа монстров определ€ет некоторых потенциальных жертв, допельгангеры часто след€т за своими цел€ми, ожида€ хорошего шанса, чтобы ударить, с осторожностью выбира€ врем€ и возможность. ќни могут ждать до сумерек, или пока их жертвы не будут одни, или даже последуют за ними к гостинице.

ƒопельгангеры, по слухам, искусственные существа, которые были созданы когда-то давно мощным волшебником или божеством. ѕервоначально они были предназначены, чтобы использоватьс€ как шпионы и убийцы в древней, полностью волшебной войне. »х создатель давно умер, но они живут, все еще работа€ как шпионы дл€ злых сил, воров и правительства. ќни, как известно, работали и как убийцы.

¬се допельгангеры принадлежат одному племени. ’от€ они и редки, группы допельгангеров могут быть найдены везде в любое врем€, и в самых неожиданных местах. –абота€ как единица, они выбирают группу жертв, типа семейства или группы путешественников. ¬ основном ленивые, допельгангеры наход€т более легким выживать и хорошо жить, принима€ гуманоидную, особенно человеческую форму. ќни предпочитают принимать форму кого-то хорошо обеспеченного, и избегают прин€ти€ формы трудолюбивых кресть€н. “ак как они только на 90% точны в своей мимикрии, большинство допельгангеров в конечном счете будут обнаружены и вытеснены, а затем будут вынуждены еще раз прин€ть новую форму.

¬ своих истинных формах допельгангеры наиболее часто встречены в подземелье или в дикой местности. √руппы часто устраивают логовище в области хорошо подход€щей дл€ засады и неожиданности, регул€рно патрулиру€ свою территорию. Ёти банды хорошо живут, напада€ на слабых гуманоидных монстров или путешественников и крад€ их продовольствие и сокровище. ≈сли продовольствие и сокровище недостаточны, они нанимаютс€ к мощному волшебнику или гильдии воров.

ƒопельгангер, который был нан€т, чтобы заменить определенную персону, планирует свое нападение со специальной осторожностью, узнава€ так много относительно жертвы и его окружающей среды, как он может.

—лабости допельгангеров Ц это их жадность и трусость. ќни провод€т свою жизнь в энергичном преследовании золота и другого богатства. ѕри нападении на группу авантюристов, например, они часто выбирают самых богато выгл€д€щих, чтобы напасть на них сначала. ≈сли их цель парти€ авантюристов, допельгангеры ждут пока парти€ будет на пути из подземель€ и возвращаетс€ назад в город. ќднако так как они трусливы, они предпочитают выбрать самый легкий путь к богатству. ƒопельгангер, выбирающий богатых авантюристов, избегает риска, как только сокровище попадает в его руки, и отступает при первом удобном случае, дела€ некоторое веро€тное оправдание за отделение от человеческих членов группы. “акже они иногда нанимаютс€ как шпионы и убийцы за деньги.

ƒопельгангеры Ц искушенные и опасные паразиты, живущие за счет труда других. — ними нужно также считатьс€ как с умными и эффективными шпионами и убийцами, которые могут давать выход политическому погрому в позици€х власти. «лые волшебники в редких случа€х, в течение короткого периода времени, управл€ли целыми королевствами, замен€€ корол€, принца или советника допельгангером.

ћетки: допельгангер |

–исунки монстров из старинных книг |

ƒневник |

ћетки: рисунки монстров из старинных книг |

√ремлины |

Ёто цитата сообщени€ magissa_shabash [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

√ р е м л и н ы - "маленькие мохнатые существа.

√ р е м л и н ы - "маленькие мохнатые существа. Ѕо€тс€ света и воды. ≈сли на них попадет вода то они станов€тс€ злобливы.

»х нельз€ кормить после 12 ночи потому что от этого они начинают размножатьс€ методом делени€, но все последующие собратьс€ первого гремлина рождаютс€ злобными и начинают пакостить люд€м." - так их описывают в одноименном американском фильме "√ремлины" и "√ремлины-2".

¬ английском же фольклоре действительно есть насто€щие гремлины, правда они отнюдь не м€гкие и пушистые, а очень зловредные существа, ненавистники техники. — первой мировой войны все неполадки в технике, начина€ от велосипедов и конча€ космическими корабл€ми, приписывают гремлинам.

√ремлины ненавид€т технику и вс€чески вред€т люд€м, которые ей пользуютс€. ¬нешне они сильнее всего напоминают помесь кролика с бультерьером; ростом около 20 дюймов, одеты обычно в зеленые брюки и красные куртки.

” них перепончатые лапы, которыми они ступают очень тихо, почти неслышно.

люд€м гремлины относ€тс€ достаточно дружелюбно, устраивают пакости скорее из озорства, чем из желани€ досадить.

автор энциклопедии јлександрова јнастаси€

ћетки: гремлины |

Ѕоггарт |

Ёто цитата сообщени€ magissa_shabash [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ѕ о г г а р т - в английском фольклоре проказливые фейри.

Ѕ о г г а р т - в английском фольклоре проказливые фейри. тем люд€м, в доме

которых живут относ€тс€, как правило, довольно дружелюбно, однако способны

на злые проделки и тогда ведут себ€ точь-в-точь как стуканцы.

Ѕоггарты предпочитают брод€жить и одиночку поскольку между собой не очень-то лад€т.

осматые, с длинными желтыми зубами, не слишком далекие, боггарты не

пользуютс€ попул€рностью даже среди фейри.

»х любима€ проделка такова:

прокрастьс€ ночью в спальню, провести холодной, мокрой лапой по лицу человека, и сдернуть, на пол оде€ло.

ѕо преданию, боггарт донимал некоего фермера. ќсобенно от него доставалось

дет€м. ќн крал у них хлеб с маслом, пр€тал тарелки с кашей, и его никак не

могли поймать. Ќо однажды младший сын фермера наткнулс€ на дырку в глубине

шкафа и сунул туда старую подкову. “а вылетела, обратно и стукнула мальчика

по лбу. — того дн€ уже дети начали изводить боггарта засовыва€ в дырку

вс€кий мусор.

¬скоре между ними разгорелась насто€ща€ война, и фермер

решил, переехать, от греха подальше. ¬ день переезда сосед спросил:

- ”езжаете?

- ƒа уж. Ётот чертов боггарт надоел хуже горькой редьки. «наешь, он чуть

было не прикончил мою хоз€йку.

» тут из груды вещей донесс€ утробный голос:

- ƒа уж. да уж!

- Ѕоггарт! - воскликнул фермер. - » как он туда забралс€? ѕридетс€

оставатьс€, на новом месте он нас будет изводить ничуть не меньше. ќни

остались в старом доме и боггарт мучил их до тех пор, пока ему самому не

надоело.

ћетки: боггарт |

Ўишига |

Ёто цитата сообщени€ magissa_shabash [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўишига €вл€етс€ злобной нечистью у слав€н.

≈сли живет в лесу то нападает на случайно забредших людей, чтобы потом обгладать их косточки.

ѕо ночам люб€т шуметь и колобродить.

ѕо другому поверью шишиморы или шишиги - это озорные беспокойные домовые духи, глум€щиес€ над человеком, который делает дела, не помолившись.

ћожно сказать, что это - очень поучительные духи, правильные, к благочестивому распор€дку жизни приучающие.

aвтор энциклопедии јлександрова Aнастacи€

___________________________________

ћјЋ≈Ќ№ ќ≈, горбатое существо, брюхатое, холодное, с сучковатыми руками. Ќабрасываетс€ на зазевавшихс€ прохожих и тащит их в воду. ¬ отличие от всем известного вод€ного, шишига обитает в камышах, предпочитает мелкие речушки и водоемы. ƒнем отсыпаетс€, по€вл€етс€ только в сумерках. ћожно предположить, что шишига состоит в родстве с шишом, ибо напоминает его мелочностью своих пакостей.

онрад: см. ∆ыж, —варожич, ќвинник. Ўуликун

_____________________________________________________________________________

¬з€то отсюда: http://www.liveinternet.ru/users/809180/post5014113/

Ўишимора - как обычно, сказка на ночь!

ћальчик и девочка собрались идти гул€ть. ћать говорит:

- √ул€йте! “олько не ходите к Ўишиморе в огород. ќна зла€-презла€.

ћальчик и девочка пошли гул€ть. Ќе послушались мать и забрались к Ўишиморе в огород. —тали малину есть. ќгородна€ гр€дка говорит:

- ƒети, дети, уходите! Ўишимора проснулась, с кровати встаЄт.

ћальчик и девочка не уход€т, малину ед€т. ќгородное пугало говорит:

- ƒети, дети, уходите! Ўишимора с кровати встаЄт, одеваетс€.

ћальчик и девочка всЄ не уход€т, малину ед€т. ќгородный плетень говорит:

- ƒети, дети, уходите! Ўишимора оделась, в огород идЄт.

¬друг из дома вылетает Ўишимора на метле. ћальчик и девочка испугались и спр€тались за малиновый куст. ¬ид€т - Ўишимора подлетает к бочке с водой. —нимает она с себ€ голову, водой вымывает, волосы расчЄсывает, косу заплетает и надевает голову на старое место. » спрашивает:

- √лазки, глазки, что вы видите?

- Ќичего не видим! - отвечают глаза.

- ”шки, ушки, что вы слышите?

- Ќичего не слышим! - отвечают уши.

- Ќос, нос, что ты чуешь?

- „ую чужой дух! - отвечает нос.

Ўишимора стала летать по огороду. ”видала детей. ѕодскочила, ударила их помелом. ћальчик превратилс€ в репку, а девочка в мышку. –епка в землю закопалась, а мышка в норку спр€талась.

—идит мышка в норке, сидит, есть захотела. ¬ыбежала из норки. ¬идит - репка торчит. —тала еЄ грызть. » слышит голос брата: - —естрица, сестрица, не грызи мен€! ћне больно!

ћышка выкопала репку из земли. ¬ норку к себе принесла. “ак и живут они там.

ћетки: шишига |

икимора - «лой дух. |

Ёто цитата сообщени€ magissa_shabash [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

икимора - «лой дух.

» »ћќ–ј ƒќћќ¬јя ћаленька€ женщина. ѕоначалу у древних слав€н кикимора была ночным божеством сонных мечтаний. ѕозднее кикиморами стали называть некрещеных или прокл€тых во младенчестве матер€ми дочерей, которых унос€т черти а колдуны сажают к кому-нибудь в дом. икимора путает пр€жу и ворует маленьких детей. икиморы хот€ и бывают невидимы, но с хоз€евами репликами перебрасываютс€. »ногда кикимора оборачиваетс€ серой кошкой. Ћюбит похулиганить в доме, гремит посудой, бросает и бьет горшки и плошки, портит хлебы и пироги, кидаетс€ луковицами из подполь€ или из-за печки, стучит вьюшками, крышками от коробов. ƒнем она сидит за печкой невидимкою, а ночью пр€дет иногда или проказничает. “о вдруг загремит, затрещит на потолке; то впотьмах подкатитьс€ клубком к кому либо из семьи по ноги и собьет его как овс€ный столп; то когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то средь ночи запрыгает по полу синими огоньками... ƒетей часто находили на рассвете сп€щими головой вниз, а ноги на подушке. икимору можно вывести из избы.

ћаленька€ женщина. ѕоначалу у древних слав€н кикимора была ночным божеством сонных мечтаний. ѕозднее кикиморами стали называть некрещеных или прокл€тых во младенчестве матер€ми дочерей, которых унос€т черти а колдуны сажают к кому-нибудь в дом. икимора путает пр€жу и ворует маленьких детей. икиморы хот€ и бывают невидимы, но с хоз€евами репликами перебрасываютс€. »ногда кикимора оборачиваетс€ серой кошкой. Ћюбит похулиганить в доме, гремит посудой, бросает и бьет горшки и плошки, портит хлебы и пироги, кидаетс€ луковицами из подполь€ или из-за печки, стучит вьюшками, крышками от коробов. ƒнем она сидит за печкой невидимкою, а ночью пр€дет иногда или проказничает. “о вдруг загремит, затрещит на потолке; то впотьмах подкатитьс€ клубком к кому либо из семьи по ноги и собьет его как овс€ный столп; то когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то средь ночи запрыгает по полу синими огоньками... ƒетей часто находили на рассвете сп€щими головой вниз, а ноги на подушке. икимору можно вывести из избы.

¬от маленький з а г о в о р:

–овно в полдень запр€чь дровни, да не смотреть что дето. ƒровни подвести к сен€м, расстелить на них шубу мехом вверх. ¬з€ть старую метлу и мести ею избу, на потолке, под крышей и приговаривать до 3-х раз: "„естен дом, св€тые углы!ќтметайтес€ вы от летающего, от плавающего, от ход€щего, от ползущего, от вс€кого врага, во дни и в ночи, во вс€кий час, во вс€кое врем€, на бесконечные лета, от ныне и до века. ¬он, ока€нный!"

“рижды перебросить горсть земли через плечо у сеней к дровн€м, да трижды плюнуть; после этого свезти дровни, и шубу в лес.

¬от еще один способ избавитьс€ от кикиморы. ¬ доме надо найти куколку и сжечь ее на костре и тогда все проказы прекрат€тс€ и кикимора уйдет.

__________________________________________________________________________________________________

http://www.vedantia.com/slavic/kikimora.htm

икиморы - духи тревожных, беспокойных снов и привидений. ∆ивут в домах, будучи посланными туда на определенное врем€ из Ќави. —уществовало поверье, что кикиморы - это умершие или прокл€тые матер€ми дети, которых колдуньи сажают кому-нибудь в дом, или женщины, унесенные еще в младенчестве нечистью и посылаемые на некоторый срок на житье к люд€м. ѕредставл€лись они в виде неопр€тных, с растрепанными волосами, маленьких, тощих, с непри€тным лицом с длинным носом, с занудливым характером женщин.

Ќе столь многочисленные и не особенно опасные духи из нечисти под именем "кикиморы" принадлежат исключительно восточным слав€нам, хот€ корень этого слова указывает на его древнее и общеслав€нское происхождение. Ќа то же указывают и остатки народных верований, сохранившихс€ среди слав€нских племен. “ак, в Ѕелоруссии, сохранившей под шумок борьбы двух вероучений — православного и католического — основы €зыческого культа, существует так называема€ мара. «десь указывают и те места, где она заведомо живет, и повествуют об ее €влени€х вживе. ¬ северной лесной –оссии о маре сохранилось самое смутное представление, и то в очень немногих местах . «ато в ћалороссии €вно таскают по улицам при встрече весны (1 марта) с пением "весн€нок" чучело, называемое марой или маре, а великорусский морок — та же мрачность или темнота — вызвал особенную молитву на те случаи, когда эта морока желательна или вредна дл€ урожа€.

“ак, например, в конце июл€, называемом "калиниками", на всем русском севере мол€т Ѕога пронести калиника мороком, т. е. туманом, из опасени€ несчасть€ от проливных дождей, особенно же от градобо€. ≈сли же на этот день поднимаетс€ туман, то рассчитывают на урожай €ровых хлебов ("припасай закрому на овес с €чменем"). —олнце садитс€ в морок — всегда к дождю и пр.

≈сли к самосто€тельному слову "мор" приставить слово "кика", в значении птичьего крика или кикань€, то получитс€ тот самый дворовый дух, который считаетс€ злым и вредным дл€ домашней птицы. Ёта кикимора однозначаща€ с шишиморой: под именем ее она зачастую и слывет во многих великорусских местност€х. ј в этом случае имеетс€ уже пр€мое указание на "шишей" или "шишигу" — €вную нечистую силу, живущую обычно в овинах, играющую свадьбы свои в то врем€, когда на проезжих дорогах вихри поднимают пыль столбом. Ёто те самые шиши, которые смущают добрый люд. шишам посылают в гневе докучных или непри€тных людей. Ќаконец, "хмельные шиши" бывают у людей, допившихс€ до белой гор€чки.

»з обманчивого, летучего и легкого как пух призрака южной –оссии дух мара у северных практических великороссов превратилс€ в грубого духа, в мрачное привидение, которое днем сидит "невидимкой" за печью, а по ночам выходит проказить. ¬ иных избах мара живет еще охотнее в темных и сырых местах, как, например, в голбцах или подызбицах. ќтсюда и выходит она, чтобы проказить с веретенами, пр€лкой и начатой пр€жей. ќна берет то и другое, садитс€ пр€сть в любимом своем месте, в правом от входа углу, подле самой печи. —юда обычно сметают сор, чтобы потом сжигать его в печи, а не выносить из избы на ветер и не накликать беды, изурочь€ и вс€кой порчи. ¬прочем, хот€ кикимора и пр€дет, но от нее не дождешьс€ рубахи, говорит известна€ пословица, а отсюда и насмешка над ленивыми: "—пи, девушка: кикимора за теб€ спр€дет, а мать выткет".

ќдни говор€т (в Ќовгородской губ.), что кикиморы шал€т во все —в€тки. “огда они треплют и сжигают куделю, оставленную у пр€лок. Ѕывает также, что они хищнически стригут овец. ¬о всех других великорусских губерни€х проказам шишиморы-кикиморы отводитс€ безразлично все годичное врем€.

“вердо убежденные в существовании злых сил, обитательницы северных лесов (вроде вологжанок) увер€ют, что видели кикимору живою и даже рассказывают на этот счет подробности.

»з этих рассказов видно лишь одно, что образ кикиморы, как жильца в избах, начал обезличиватьс€. Ќарод считает кикимору то за самого домового, то за его жену (за каковую, между прочим, признают ее и в €рославском ѕошехонье, и в в€тской стороне), а в —ибири водитс€ еще и лесна€ кикимора — лешачиха. ћало того, до сих пор не установилось пон€ти€, к какому полу принадлежит этот дух.

ќпределеннее думают там, где этого проказника посел€ют в кур€тнике, в тех уголках хлевов, где сад€тс€ на насест куры. «десь зан€тие кикимор пр€мее и сама€ работа виднее. ≈сли куры от худого корма сами у себ€ выщипывают все перь€, то обвин€ют кикимору. „тобы не вредила она, вешают под куриной нашестью лоскуть€ кумача или горлышко от разбитого глин€ного умывальника или отыскивают самого "куриного бога". Ёто камень, нередко попадающийс€ в пол€х, с природною сквозною дырою. ≈го и прикрепл€ют на лыке к жерди, на которую сад€тс€ куры. “олько при таких услови€х не нападает на кур "вертун" (когда они кружатс€, как угорелые, и падают околевшими).

¬ вологодских лесах (например, в отдаленной части Ќикольского уезда) за кикиморой числ€тс€ и добрые свойства.

”мелым и старательным хоз€йкам она даже покровительствует: убаюкивает по ночам маленьких реб€т, невидимо перемывает кринки и оказывает разные другие услуги по хоз€йству, так что при ее содействии и тесто хорошо взойдет, и пироги будут хорошо выпечены и пр. Ќаоборот, ленивых баб кикимора ненавидит: она щекочет малых реб€т так, что те целые ночи ревут благим матом, пугает подростков, высовыва€ свою голову с блест€щими, навыкате глазами и с козьими рожками, и вообще вс€чески вредит. “ак что нерадивой бабе, у которой не споритс€ дело, остаетс€ одно средство: бежать в лес, отыскать папоротник, выкопать его горький корень, насто€ть на воде и перемыть все горшки и кринки — кикимора очень любит папоротник и за такое угождение может оставить в покое.

Ќо единственно верным и вполне могущественным средством против этой нечисти служит свастика. Ќе возьмет чужой пр€лки кикимора, не расклокочет на ней кудели, не спутает ниток у пр€хи и не оборвет начатого плетень€ у кружевниц, если они пр€лки с веретенами, и кутузы с коклюхами украшеню древними св€щенными символами.

Ќа с€моженских пол€х (¬ологодска€ губ., адниковский уезд) в летнее врем€ особа€ кикимора сторожит гороховища. ќна ходит по ним, держа в руках каленую добела железную сковороду огромных размеров. ого поймает на чужом поле, того и изжарит.

ћифы о кикиморе принадлежат к числу наименее характерных, и народна€ фантази€, отличающа€с€ таким богатством красок, в данном случае не отлилась в определенную форму и не создала законченного образа. Ёто можно видеть уже из того, что им€ кикиморы, сделавшеес€ бранным словом, употребл€етс€ в самых разнообразных случа€х и по самым разнообразным поводам. икиморой охотно зовут и нелюдимого домоседа, и женщину, котора€ очень прилежно занимаетс€ пр€жей. »м€ шишиморы свободно пристегиваетс€ ко вс€кому плуту и обманщику (кур€нами), ко вс€кому невзрачному по виду человеку (смол€нами и калужанами), к скр€ге и голышу (тверичами), прилежному, но копотливому рабочему (костромичами), переносчику вестей и наушнику в старинном смысле слова, когда "шиши" были лазутчиками и согл€дата€ми, и когда "дл€ шишиморства" (как писали в актах) давались (как, например, при Ўуйских), сверх окладов, поместь€ за услуги, оказанные шпионством.

икимора ( икимра, укимора, икиморка, Ўишимора, Ўишига, »гонь, »гонг)

" икимора (по-другому — шишимора) известна не всем восточным слав€нам. ѕоверь€ о ней распространены, в основном, у русских и, меньше, у белорусов. ќднако многие черты этого мифологического образа указывают на то, что он сложилс€ в глубокой древности, и, скорее всего, под вли€нием почитани€ ћокоши.

—лово кикимора (и его варианты кикимра, кукимора, кикиморка) состоит из двух частей. ѕерва€ часть "кик-" возводитс€ к древнему балто-слав€нскому корню "кик-/кык-/кук", который имеет значение горбатости, скрюченности (другими исследовател€ св€зываетс€ то с глаголом "кыкать" — кричать, издавать резкие звуки, то с существительным "кика" — хохол, чепец). ¬тора€ — "мора" восходит к общеслав€нскому корню "моръ" — смерть. ¬тора€ часть слова — мора в других слав€нских €зыках выступает как самосто€тельное слово, обозначающее женских демонов, насылающих на людей ночные кошмары. ¬ польской мифологии мора — это женщина, у которой по ночам душа может отдел€тьс€ от тела, в виде мотылька проникать в чужие дома и душить сп€щих. ѕохожие веровани€ существуют и у южных слав€н.