-ћетки

sol invictus ƒеметра «одиак абраксас агатодемон алконост амон анджети анубис апедемак апис аполлон артемида афина афродита ба баал баст бес бог больша€ медведица бримо бык велес венок оправдани€ виктори€ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гор горгона греци€ гросс дельфиний дионис диоскуры египет жезл жертвоприношение завет загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар ка кадуцей кастор кербер керы комоедицы лабранды лабрис латона лев лето маат маахес мании масленица мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика мокошь наос народы мор€ немесида ника никола нумерологи€ нумизматика оргии орфей орфики осирис оусень пан пасха персей персефона полидевк посох поэтика пруденци€ птах п€тница ра рим русалки сатир сатурналии себек серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневекова€ астрономи€ тирс титаны тифон туту уннефер упуаут урей уроборос фивы хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс черна€ мадонна эвмениды эгида эридан эринии этимологи€ этруски юпитер €рило

-ѕоиск по дневнику

-ѕосто€нные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider јбап јмари_“иа_јй€ √еркен ƒобра_∆елаю ∆рицајтлантиды »_2017900 »рини€ Ћана_77 ћелнир Ќателла_ лиманова Ќоэли –ельгона —оккар Ёллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-—татистика

«аписи с меткой гермес

(и еще 421 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

ƒеметра «одиак агатодемон алконост амон анджети анубис апис аполлон артемида афина баал баст бес бримо бык венок оправдани€ виктори€ геката гелиакический восход сириуса гений геракл гермес герои гор горгона греци€ дельфиний дионис египет загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар лабранды лабрис мелькарт менады мистерии немесида ника нумизматика оргии орфики осирис персефона поэтика пруденци€ птах ра рим русалки серапис сет сирены сирин сириус скипетр сотис средневекова€ астрономи€ фивы хапи хатхор хеб-сед черна€ мадонна эгида этимологи€ юпитер

јƒ”÷≈… |

ƒневник |

—.¬. ѕетров

∆≈«Ћ, ”¬»“џ… «ћ≈яћ»

адуцей (лат. caduceus), керикион (др.-греч. κηρύκειον), скипетр (греч. σκῆπτρον) Ч это жезл √ермеса (ћеркури€), вестника (ἄγγελος), посланца богов. — его помощью √ермес открывает врата подземного царства (отсюда эпитет √ермеса Ч Ђѕривратникї, Πυληδόκος) и вводит туда души умерших.

Ќазвание жезла caduceus римл€не, суд€ по всему, заимствовали у греков:

роме того, корень καδ- вообще соотноситс€ с потусторонним миром:

Ќа латыни слово cado (корневое дл€ словообразовани€ Ђcaduceusї) означает Ђпадать, умиратьї. «аход за горизонт небесных светил описываетс€ производным от cado: sol cadens (Ђзаход€щее солнцеї). ”мершие души спускающиес€ в јид также проход€т Ђкаденциюї, т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых.

ѕосредством своего волшебного жезла √ермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней.

Ётимологи€ жезла ῥαβδίον (ῥάβδος), возможно, имеет отношение к слову ῥόπτρον (булава, палица), которое в свою очередь, веро€тно, происходит от ῥοπή (вес, значение, важность). ѕо крайней мере происхождение скипетра от булавы Ч достаточно распространенна€ верси€. ’от€ у √омера встречаем и такое написание Ђзолотого жезлаї:

Ётимологи€ греческого названи€ жезла Ч скипетр (σκῆπτρον) Ч отсылает нас к пастушьему посоху.

√ермес был родовым богом ериков. ерики (Κήρυκες) Ч жреческий аттический род в јфинах. ерик (Κήρυξ, Ђглашатайї) считалс€ первым глашатаем Ёлевсинских мистерий, от которого пошел род глашатаев. ¬ об€занности глашатаев (κήρυκες или ιεροκήρυκες) входило провозглашение св€щенного перемири€ (ἐκεχειρία) во врем€ праздников, приглашение присутствующих к благоговейному молчанию (εὐφημία) при начале св€щеннодействи€, произнесение молитв от лица присутствующих при св€щеннодействии и т.п.

ѕо преданию, ерик был сыном бога √ермеса и смертной женщины √ерсы (по другой версии Ч ѕандросы). ќт √ермеса же, как гласит легенда, ерик и получил жезл глашатаев. ¬ свою очередь, роду ериков жезл об€зан своим греческим названием Ч керикион (греч. κηρύκειον).

’от€, мимоходом, можно также обратить внимание на подозрительное созвучие слова κηρύκειον с одной стороны, со словом κήρ (Ђсмерть, гибельї), а с другой стороны со словом κῆρ (κέαρ, Ђдушаї). —очетание, например, слова κῆρ с ἷξις (Ђпрохождениеї) или ἵκω (Ђовладеватьї) дает интересное наполнение: κῆρ + ἷξις Ч Ђпрохождение душиї; κῆρ + ἵκω Ч Ђовладевать душойї. ѕодобную семантику (и возможную этимологию) мы рассмотрели выше дл€ слова кадуцей.

≈сли же возвращатьс€ к мифологическому происхождению жезла, нужно отметить, что изначально это был пастуший посох (σκῆπτρον). √ермес вымен€л его у јполлона, взамен подарив тому лиру из черепахового панцир€ (χέλυς). ѕосох имел свойство прекращать споры и мирить врагов. огда √ермес поместил его между двум€ борющимис€ зме€ми, те тотчас перестали кусатьс€ и немедленно обвили его в мире между собой. Ётот миф объ€сн€ет наличие кадуце€ в руках посланников как знак мира и защиты, он €вл€етс€ их главным атрибутом, и ручательством их неприкосновенности.

–имл€не √ермеса отождествл€ли со своим ћеркурием, хот€ им€ Mercurius, веро€тно, заимствовано римл€нами из греческого €зыка (Μερκούριους), и изначально обозначало подростковый, юношеский возраст божества.

ѕерва€ часть слова Μερκούριους (μεῖραξ) указывает на подростковый возраст, втора€ (κοῦρος) Ч на пол подростка. ƒополнительно созвучи€ со словом μέρος (и производными от него) повли€ли на специализацию бога-подростка. «начени€ корн€ μερ- (Ђчастьї, Ђдол€ї) предполагают аллюзию на предмет торговых дел, а также дел незаконного характера (Ђворовска€ дол€ї).

—озвучие слова κουρήϊος (юный) со словом κύριος (повелитель, попечитель), в итоге закрепило и окончательно оформило функционал ћеркури€ как Ђпокровител€ торговцевї. “о же значение им€ ћеркурий имеет и в латинском прочтении (Ђохран€ющий товарї).

ќфициально ћеркурий был прин€т в число италийских богов в конце V в. до н.э., после трехлетнего голода, когда, одновременно с введением культа ћеркури€, были введены культы —атурна, подател€ хлеба, и ÷ереры. ’рам в честь ћеркури€ был осв€щен в майские иды 495г. до н.э.; тогда же был упор€дочен хлебный вопрос (annona) и учреждено сословие купцов, именовавшихс€ mercatores или mercuriales.

“аким образом, созвучие, наделившее √ермеса (выступающего под именем ћеркурий) новыми смыслами, дало импульс к развитию его образа в совершенно ином направлении (по сравнению с изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.

изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.

—ходные с кадуцеем символы были распространены и у других древних народов. ¬ месопотамской традиции сплетенные змеи считались воплощением бога-целител€ (возможно, отсюда происходит библейский образ медного зми€, исцел€ющего змеиные укусы). ƒве змеи были символом плодороди€ в малоазийской традиции.

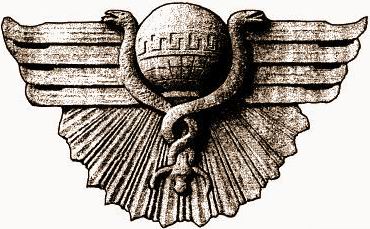

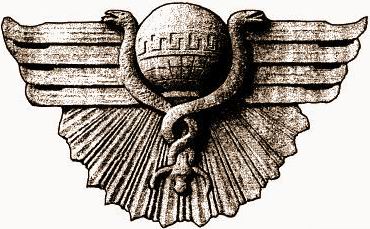

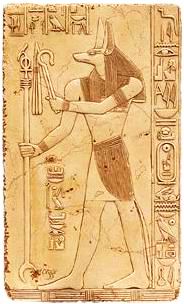

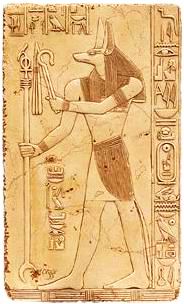

ѕомимо √ермеса, кадуцей €вл€етс€ атрибутом египетского јнубиса, от которого, суд€ по всему, и был заимствован, после отождествлени€ этих богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.

богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.

¬ средневековых астрономических атласах, кадуцей нередко находитс€ в руках зодиакальной ƒевы. ¬прочем, это очевидно объ€сн€етс€ тем, что управителем ƒевы €вл€етс€ ћеркурий.

адуцей схож с другим жезлом Ч посохом бога медицины и врачевани€ јсклепи€ (Ἀσκληπιός, Ђвскрывающийї). Ќо жезл јсклепи€ изображалс€ с одной змеей, в отличие от жезла √ермеса и римского ћеркури€ (Virga horrida, лат. Ђужасный жезлї), сопровождающих души умерших в царство јида.

ѕосох јсклепи€ Ч распространенный медицинский символ. ѕо легенде, древнегреческий бог медицины и врачевани€ јсклепий, шел, опира€сь на посох, во дворец критского цар€ ћиноса, который позвал его воскресить умершего сына. ѕо дороге посох обвила зме€ и јсклепий убил ее. —ледом по€вилась втора€ зме€, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. јсклепий нашел эту траву и с ее помощью стал воскрешать мертвых. «десь возникает законный вопрос: если умерша€ зме€ была оживлена, то почему жезл обвивает только одна зме€? » котора€ это зме€ из двух, та что воскресла или та, что ее оживила?

адуцей отчасти перекликаетс€ и с жезлом ƒиониса Ч тирсом (др.-греч. θύρσος). ƒионис Ч бог плодонос€щих сил земли, растительности, виноградарства, винодели€. Ѕожество критского, либо восточного (фракийского и лидийско-фригийского) происхождени€, распространившеес€ в √реции сравнительно поздно (конец второго тыс€челети€ до н.э.), и с большим трудом утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами.

утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами.

— другой стороны, известны изображени€ ƒиониса, на которых его голову украшает змеина€ корона. ћанипулирование зме€ми составл€ло часть ритуалов в честь Ѕахуса, и таким образом змеи стали атрибутом его свиты Ч сатиров. ѕобеги плюща и змеи не были символами взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:

взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:

¬прочем, символизм змей актуален там, где змеи имеют повсеместное распространение. Ќапример в ≈гипте, особенно в болотистой дельте Ќила. ¬ √реции же символизм обвивающих жезл змей, легко мог быть ретранслирован на растени€, которые, подобно зме€м, поднимаютс€ вверх, обвива€ деревь€.

«меиные атрибуты иногда св€зывают с зимней ипостасью ƒиониса. ¬ орфическом воззрении, основанном на древнейшем сли€нии териоморфических культов, между змеей и быком устанавливаетс€ мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.

мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.

¬ более поздней италийской традиции, ƒионису (Ѕахусу) отводитс€ только четверть года, когда времена года стали символизироватьс€ четырьм€ божествами Ч ¬енерой, ÷ерерой, Ѕахусом и Ѕореем. ¬ этой традиции ƒионис олицетвор€л осеннее солнце, управл€€ зодиакальными ¬есами, —корпионом и —трельцом.

∆езл тирс ассоциируетс€ преимущественно с ƒионисом (¬акхом), но иногда встречаетс€ также в ≈гипте и в ћалой јзии. ѕлющ, обвивающий тирс, также воплощал жизненную силу растений и был атрибутом воскресающих богов. ¬ греческой мифологии плющ посв€щен ƒионису, который коронован плющом, а его чаша €вл€етс€ Ђчашей плющаї. ≈го тирс обвит плющом, а одной из его эмблем €вл€етс€ столб, обросший плющом. — плющом св€заны многочисленные эпитеты ƒиониса: κισσοχαίτης, κισσοκόμης Ч Ђс локонами вьющимис€, как плющї или Ђс увитыми плющом волосамиї, κισσοφόρος Ч Ђплющеносныйї. ¬ афинском деме јхарны (Ἀχαρναί) почиталс€ ƒионис-ѕлющ (Κισσός). ј в ћегаре почиталс€ ƒионис Ђ√устолиственныйї.

” египт€н плющ Ч растение ќсириса. ѕлутарх в трактате Ђќб »сиде и ќсирисеї пишет: Ђэллины посв€щают ƒионису плющ, а у египт€н, по слухам, он называетс€ хеносирис (χενόσιρις), и это им€, как говор€т, означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.

означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.

ќдним из объ€снений наличи€ шишки в виде наверши€ на тирсе служит то, что к вину, которое пили во врем€ вакханалий, примешивали забродившую сосновую смолу (κωνῖτις πίσσα) Ч считалось, что этот коктейль усиливает сексуальные ощущени€. ¬прочем, соснова€ шишка (κῶνος) вообще считалась символом жизни и плодовитости, и €вл€лась также атрибутом и эмблемой —абази€, јстарты в ¬авилоне и јртемиды в ѕамфилии, а также ћитры. —осна (πεύκη; иногда ель, ἐλάτη) считалась также деревом «евса (в римской мифологии ёпитера), ибелы и јттиса ‘ригийского. огда в ≈гипте развилс€ культ —ераписа, сосна стала и его эмблемой.

Ётимологи€ слова Ђтирсї (θύρσος, θύρσα) не€сна. ƒиодор —ицилийский (Ђ»сторическа€ библиотекаї), повеству€ об индийском походе ƒиониса, отмечает, что за ним следовала толпа менад, которые были вооружены копь€ми, имевшими вид тирсов. ¬€чеслав »ванов также отмечает фактическое тождество между копьем и тирсом:

¬ этом плане, слову тирс имеетс€ прекрасное созвучие:

ћожно также рассмотреть некоторое созвучие со словом θύρα (Ђдверьї, т.е. граница между внутренним и внешним).

ƒионис не был, как √ермес, проводником (ἡγεμόνιος) душ в јид, но эта функци€ жезла (помогающего пересекать границы миров) могла быть и утрачена в процессе самосто€тельного развити€ тирса.

«десь уместно вспомнить эпитет ƒиониса Ђћеланайгисї (Μελάναιγις, Ђнос€щий черную эгиду [козью шкуру]ї) Ч эпитет темного ƒиониса, св€занного с духами мертвых. —огласно мифу, рожденному в Ёлевтерах (Ἐλευθεραί, горна€ деревушка на границе јттики и Ѕеотии), культ ƒиониса ћеланайгиса был основан дочерьми Ёлевтера.

≈ще больше конкретики несет в себе эпитет ’тоний (χθόνιος, подземный), который носил не только √ермес, но и ƒионис. ѕричем, Ђ’тонийї Ч эпитет весьма древний, видимо, доставшийс€ ƒионису по наследству от более ранних (Ђпрадионисийскихї) культов, в силу его отождествлени€ с јидом, «евсом ’тонием и р€дом других менее значимых локальных богов. ¬.». »ванов, опира€сь на орфическую традицию, недвусмысленно повествует о ƒионисе «агрее, как о Ђвладыке отшедшихї:

Ќе исключено также, что слово тирс (θύρσος) этимологически св€зано с торжественной процессией в честь ƒиониса Ч θίασος (Ђтиасї).

¬озвраща€сь к хтонической этимологии тирса, можно вспомнить другое его название Ч нартек (νάρθηξ).

“ак вот, в св€зи с выше предложенным предположением об изначальной хтонической этимологии тирса, можно рассмотреть ту же этимологию и дл€ нартека:

роме того слово νάρκα (νάρκη, оцепенение) заставл€ет вернутьс€ к цитате из ѕлутарха о том, что Ђƒионису посв€щают забвение и ферулуї. ≈сли это сопоставить с тем, что √ермес своим жезлом Ђсмыкает глаза людей и погружает их в сонї, то и здесь между жезлами √ермеса и ƒиониса возникает любопытное пересечение.

» все же рассмотрим Ђклассическийї кадуцей, увитый двум€ зме€ми. ¬ том или ином виде кадуцей присутствовал у митраистов и орфеистов,

присутствовал у митраистов и орфеистов, и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?

и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?

адуцей можно встретить в виде двух змей, обвившихс€ вокруг жезла, на египетских монументах. —читаетс€, что этот символ греческие поэты и мифотворцы заимствовали у египт€н, а у греков кадуцей, в свою очередь, €кобы перен€ли римл€не.

Ћюбопытно, что греки уже в первых веках нашей эры (а позднее и римл€не), в качестве символа и атрибута √ермеса, нар€ду с керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).

керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).

¬ оккультизме петух считаетс€ символом ключа, отвор€ющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. ¬от как писал об этом один из отцов церкви јмвросий ћедиоланский (III в.): Ђ ак при€тна ночью песнь петуха. » не только при€тна, но и полезна. ¬сем всел€ет надежду в сердце этот крик; больные чувствуют облегчение, уменьшаетс€ боль в ранах: с приходом света спадает жар лихорадкиї.

¬ XIII веке изображени€ посоха со змеей и поющего петуха украшали титульные листы медицинских сочинений. — 1696 года золотой петух по€вилс€ на гербе французских врачей.

»спользование кадуце€, в эпоху ¬озрождени€, в качестве общемедицинской эмблемы списывают на смешение символики жезла √ермеса и посоха јсклепи€. Ќо скорее всего, корни такого использовани€ кадуце€ надо искать в истории развити€ алхимии.

Ќа ранней стадии алхимии √ермес был ее покровителем. јлхимики на сосудах с препаратами обычно ставили печать с изображением √ермеса, отсюда термин Ђгерметичностьї. ѕод вли€нием греческих ученых, и главным образом јристотел€, алхими€ на ¬остоке развилась в систему примерно к III веку, затем она, значительно обогащенна€, распространилась из арабского мира через »спанию по всей ≈вропе. —огласно мнению врача и ботаника јльберта ¬еликого (XIII в.), телесное исцеление с помощью медицинских средств €вл€лось Ђочищениемї. ќн сравнивал этот процесс с очисткой простых металлов, которые алхимики пытались превратить в драгоценные.

¬ XVI-XVIII века хими€, фармаци€ и медицина были очень тесно св€заны, поэтому атрибут √ермеса кадуцей мог стать медико-фармацевтической эмблемой. ¬ античном же мире посох јсклепи€ и жезл √ермеса несли в себе совершенно разный смысл, и только в XVI веке стали общемедицинскими символами.

анадский историк медицины ‘.√аррисон указывает, что впервые использовал кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.

кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.

ќдним из первых использовал жезл √ермеса в качестве медицинской эмблемы личный врач корол€ јнглии √енриха VIII сэр ”иль€м Ѕаттс в 1520г. ¬ 1556г. в јнглии, использовать кадуцей, в качестве медицинской эмблемы, предложил президент оролевской коллегии врачей Ћондона ƒ. айз, который ввел серебр€ный жезл президента, увенчанный этой эмблемой.

¬ XVII-XVIII веках многие врачи брали в качестве медицинской эмблемы кадуцей в той или иной модификации. — 60-х годов XIX века жезл √ермеса стал официальной эмблемой службы общественного здравоохранени€ —Ўј. »спользуетс€ он как символ медицины и в некоторых других странах. Ќапример, в 1970г. исполнилось 100 лет со дн€ основани€ медицинской школы ÷ейлона, гербом которой с самого начала €вл€етс€ жезл √ермеса.

¬прочем жезл, как медицинский символ, Ч это достаточно позднее поветрие. — ранних времен жезл (или посох) €вл€лс€ в первую очередь эмблемой власти и одним из знаков царского достоинства. ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).

ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).

“ипологически предшественниками скипетра были пастуший посох и ритуальные дубины (булавы), символы плодороди€, созидательных сил и власти. јнтичные греки, римл€не и германцы в своих обр€дах и на церемони€х пользовались короткими жезлами-скипетрами, властители же династии аролингов ввели в обиход длинные скипетры. ѕастушеский посох (изогнутый на верхнем конце крюком) Ч атрибут множества богов (например, всех ƒобрых ѕастырей) и св€тых, постепенно трансформировалс€ в пастырский (например, епископский) посох. ¬ ≈гипте жезл ’екет (ḥḳt, Ђкрюкї) и кнут (nḫḫw) Ч Ђпосох волопасаї и Ђбич пастухаї Ч олицетвор€ли верховную власть и владычество.

“акже в ≈гипте был весьма распространен удлиненный скипетр ”ас (wȝs), раздвоенный внизу и с навершием в виде головы св€щенного животного —ета. ”ас €вл€лс€ символом не только могущества, но заключал в себе целебные силы. ¬ руках богов он становитс€ скипетром благополучи€ и символом здоровь€ и счасть€. ƒо —реднего царства, умершему давали с собой в могилу дерев€нный скипетр ”ас, чтобы тот мог примен€ть его дл€ пользовани€ божественными благами. ѕозднее этим символом украшали фризы на стенах гробниц. ѕопул€рным мотивом во все времена было изображение двух скипетров ”ас, которые окаймл€ли по кра€м поле картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму Ђнебої.

ƒругой тип удлиненного скипетра Ч ”адж (wȝḏ) Ч имел вид жезла в виде стебл€ папируса и символизировал вечную молодость. ∆езлы богов выставл€лись на всех торжествах и их несли во врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.

врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.

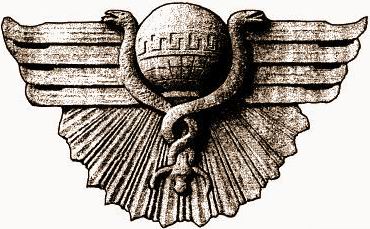

¬ ƒревнем ≈гипте, ‘араоны считали источником своей царской власти и непобедимости в войнах покровительство богинь-защитниц Ќижнего и ¬ерхнего ≈гипта Ч ”аджит (”то) и Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к

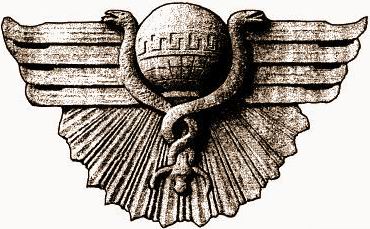

Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.

древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.

¬ Ђѕам€тнике мемфисской теологииї, когда описываетс€ передача ’ору власти над обеими земл€ми ≈гипта, повествуетс€ следующее:

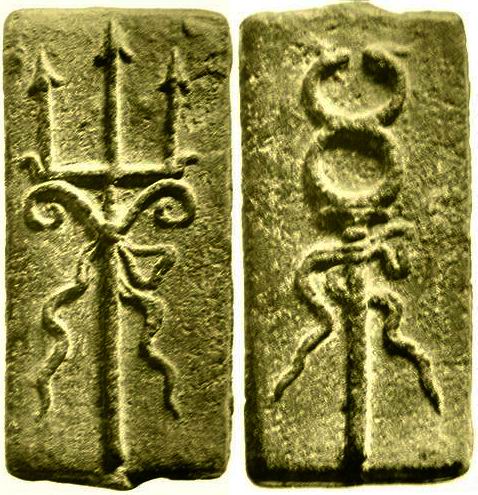

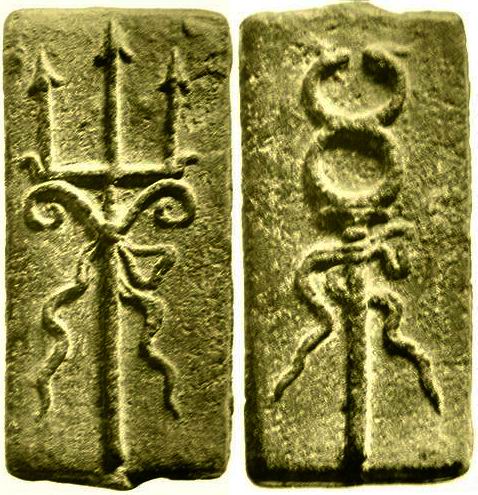

Ќа левой картинке можно видеть богинь ”то и Ќехбет, держащих жезлы уадж (wȝḏ, папирус), обвитые зме€ми в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта. Ќа правой картинке оба этих жезла наход€тс€ в руке бога “ота.

“аким образом, резонно предположить, что в более поздний (греко-римский) период оба жезла богинь, увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по

увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.

сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.

¬ начале XX века, близ јлександрии были обнаружены катакомбы ом јль-Ўукафа (Kom el Shoqafa), датируемые I-II веком н.э. ¬ этом трехъ€русном некрополе расположены гробницы египетской аристократии. ¬с€ настенна€ резьба и украшение саркофагов оформлены в смешанном стиле, который включает в себ€ элементы египетской и греко-римской традиций. ѕогребальный зал расположен на втором уровне ом эль Ўукафы. ¬ход в зал традиционно украшают змеи в двойной египетской короне, держащие одновременно и кадуцей, и жезл тирс. „то-то мне подсказывает, что это все те же богини охранительницы ”аджит и Ќехбет, но уже с жезлами, соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).

соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).

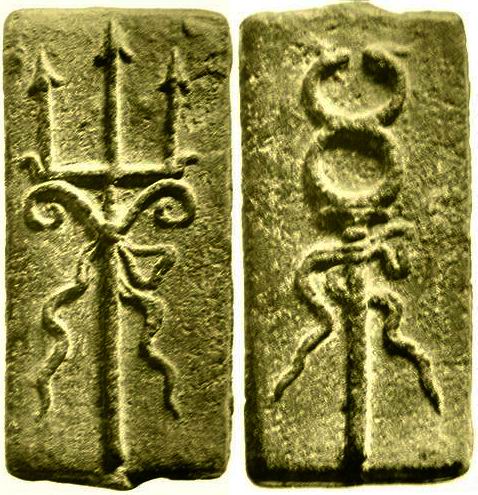

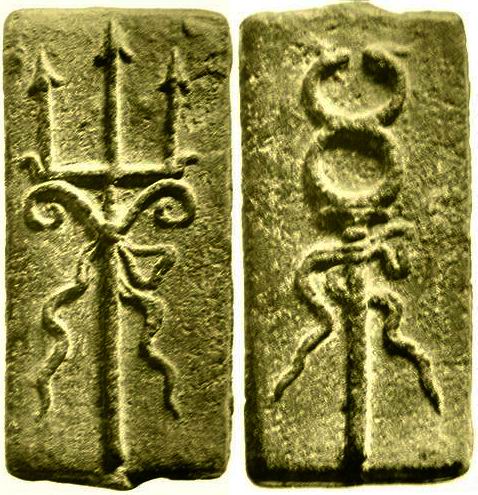

¬ V-IV веках до н.э. в древнем –име и ÷ентральной »талии в качестве денег использовалс€ литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.

литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.

≈ще один египетский символ, который можно рассмотреть как предтечу жезла “ирс, это ”зел »зиды. ќн широко использовалс€ как амулет, и представл€ет из себ€ несколько видоизмененный јнкх, у которого вместо перекладины Ч петли банта, опущенные вниз. ”зел »зиды, означает бессмертие, что прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта.

прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта.

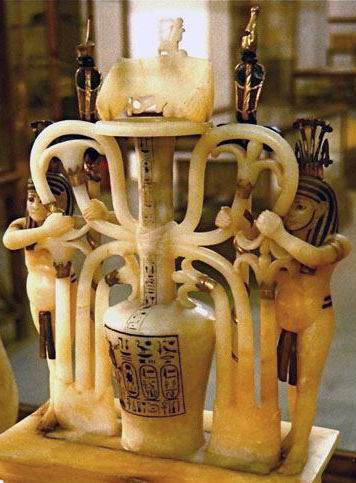

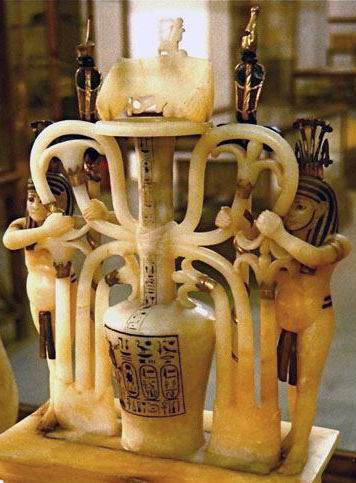

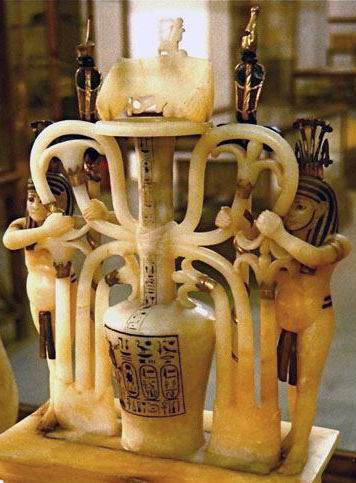

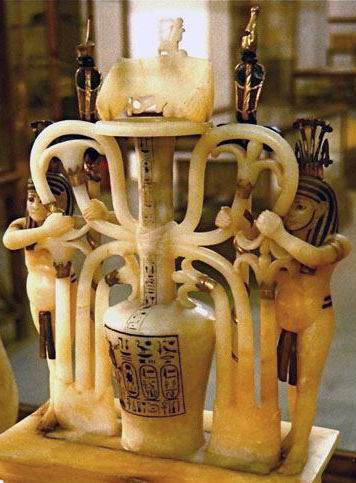

ќднако существует и еще один интересный символ в виде банта-узла. ѕримером чему может служить алебастрова€ ваза из гробницы “утанхамона, выставленна€ в аирском музее. ѕетли узла, на этом экспонате, сплетены из символов ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч лотоса и папируса. —верху на петл€х наход€тс€ уреи в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч богини Ќехбет и ”то. ѕо кра€м Ч две фигуры ’апи, крепко ст€гивающие узел.

Ћигатура в виде св€зки стеблей лотоса и папируса Ђ—ема-“ауиї (егип. smȝ-tȝwy) означает Ђобъединение двух земельї (¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта), часто служит украшением трона ќсириса, изображалась на боковых стенках трона египетских фараонов. “аким образом, символ —ема-“ауи также вполне мог повли€ть на эволюцию “ирса.

„јЎј ”¬»“јя «ћ≈≈…

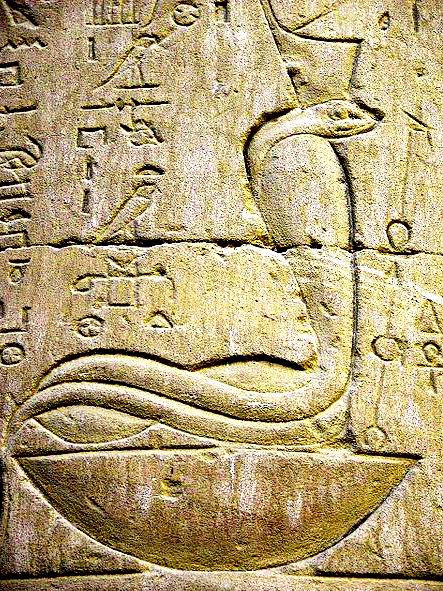

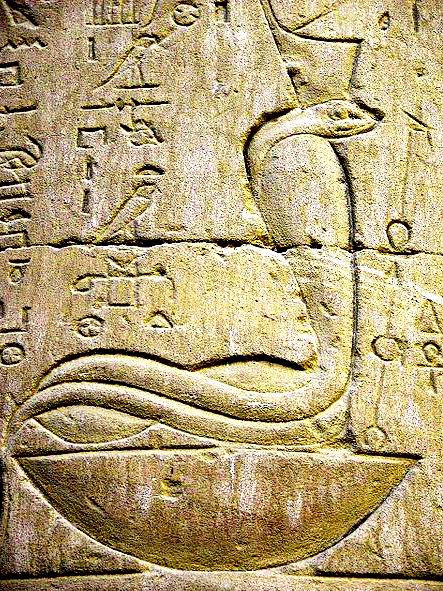

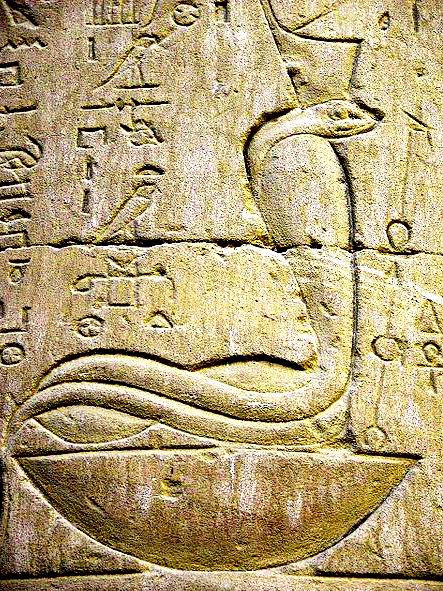

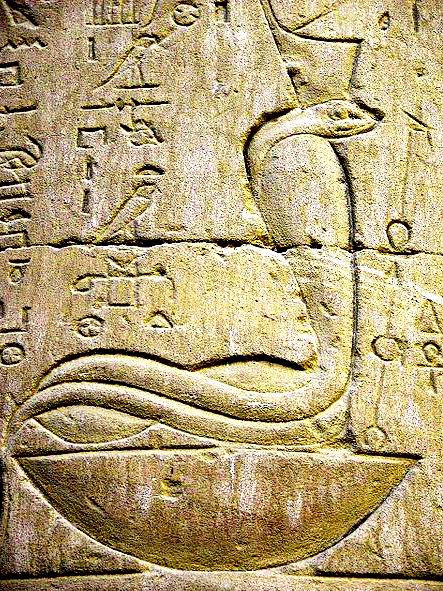

» напоследок, в развитие темы ”аджит и Ќехбет можно вспомнить еще один интересный символ, не только доживший до наших дней, но и примен€емый сегодн€ как символ здравоохранени€. Ёто зме€, обвивающа€ чашу.

»ероглиф nb (Ђnebї) используетс€ в значении Ђгосподинї, либо в женской форме nbt Ч Ђгоспожаї.

»ероглиф nb (Ђnebї) используетс€ в значении Ђгосподинї, либо в женской форме nbt Ч Ђгоспожаї.

ѕохожий иероглиф, обозначающий каменный плоский сосуд (šs, Ђshesї или ḥb, Ђhebї), иногда взаимозамен€емо использовалс€ с иероглифом корзины. »ероглиф алебастровой чаши (ḥb) отличаетс€ от иероглифа корзины (nbt) наличием ромба посредине.

ѕохожий иероглиф, обозначающий каменный плоский сосуд (šs, Ђshesї или ḥb, Ђhebї), иногда взаимозамен€емо использовалс€ с иероглифом корзины. »ероглиф алебастровой чаши (ḥb) отличаетс€ от иероглифа корзины (nbt) наличием ромба посредине.

«начение nbt (Ђгоспожаї) фигурирует в изображени€х коршуна (богин€ Ќехбет) и уре€ (”аджит), символизирующих ¬ерхний и Ќижний ≈гипет. ѕри этом богини располагаютс€ сто€щими над иероглифом nb. — другой стороны, нужно заметить, что слово nbt (Ђnebetї) Ч Ђгоспожаї, в египетском €зыке, имело омоним (nbt) в значении Ђкорзинаї. ѕоэтому, нередко можно встретить изображение Ќехбет и ”то, сто€щими на хорошо рельефно прорисованной корзине, что позвол€ло опускать женское окончание (-t), потому как в слове Ђкорзинаї (nbt) женское окончание уже подразумеваетс€. —о временем, видимо, эта форма изображени€ богинь на рельефах вошла в обиход, и корзины перестали прорисовыватьс€, т.е. стали более походить на чашу. ќчевидно, такой попул€рный символ как изображение кобры над иероглифом nbt, в значении Ђгоспожа ”аджитї, в греческий период не мог не найти своего развити€ и переиначивани€ на свой лад вездесущими греками. ѕреображение ”то, богини охранительницы Ќижнего ≈гипта, происходило поэтапно и было раст€нуто во времени. ƒревнегреческие усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным

усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным  же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.

же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.

√реки отождествл€ли ”аджит с јфродитой. јтрибутом јфродиты €вл€лась золота€ чаша, наполненна€ вином, испив из которой, человек получает вечную молодость. »нтересное развитие сюжета. »нтереса здесь добавл€ет и то, что им€ јфродиты €вл€етс€ производным от ”аджит. Ётимологи€ имени подробно изложена в статье јфродита.

ќднако следует заметить, что медицинскую эмблему св€зывают не с јфродитой, а с совершенно другой богиней Ч дочерью јсклепи€ Ч √игиеей. Ќо нас это не должно смущать.

√реческое написание имени √игие€ Ч Ὑγιεία (перва€ буква в имени Ч ипсилон Ч читаетс€ с придыханием Ч Ђ’игие€ї). ќднако, нужно заметить, что буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обсто€тельств, читаетс€ и как [i], и как [u].³ ѕри обычном переходе согласной γ (Ђгї) в Ђджї, им€ Ὑγιεία с легкостью превращаетс€ в ”джиею, что мало чем отличаетс€ от ”аджит. Ёто лишний раз показывает заимствование греками египетской богини, только у греков ”аджит разбиваетс€ на две ипостаси: богин€ любви јфродита и богин€ здоровь€ √игие€. », заметим, более древний символ ”аджит Ч зме€ (св€занна€ с √игиеей) Ч возобладал.

___________________________

[3] Ѕуква ипсилон (Yυ) в древнегреческом €зыке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук Ч огубленное [ί]. ѕодобный звук есть в современном немецком €зыке и обозначаетс€ латинской буквой u с умлаутом Ч ü. ¬ русском €зыке огубленного [ί] нет, и в практике преподавани€ древнегреческого €зыка в русско€зычной аудитории букву ипсилон читают примерно так, как читают по-русски букву ю кириллицы.

Х λύρα [лю́ра] Ч лира;

¬ аттическом диалекте древнегреческого €зыка буква ипсилон в начале слова всегда сопровождаетс€ густым придыханием.

Х ὕμνος [хю́мнос] Ч гимн, песн€.

—праведливости ради, нужно отметить, что Ќехбет в наши дни тоже не забыта. » иногда встречаютс€ варианты, когда Ќехбет, в образе змеи обвивает чашу вместе с ”аджит, как, например, на знаке различи€ ¬оенно-медицинской академии имени —.ћ. ирова.

две змеи.

две змеи.

ЂЅорьба съ чумоюї Ч еще один интересный знак дл€ должностных лиц за борьбу с чумой, темно-бронзовый дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.

дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.

√ерб поселка ¬ольгинский ¬ладимирской области. Ќа нем лазорева€ чаша увита двум€ золотыми зме€ми. ѕоселение при этом достаточно молодое: оно было организовано в 1973 году неподалеку от ѕокровского завода биопрепаратов дл€ производства средств защиты сельскохоз€йственных животных от болезней.

»менно фармацевтический профиль ѕокровского завода и подчеркиваетс€ в гербе поселени€. ј синий цвет чаши указывает на ветеринарную направленность научных изысканий и производства препаратов.

_______________________________

∆≈«Ћ, ”¬»“џ… «ћ≈яћ»

адуцей (лат. caduceus), керикион (др.-греч. κηρύκειον), скипетр (греч. σκῆπτρον) Ч это жезл √ермеса (ћеркури€), вестника (ἄγγελος), посланца богов. — его помощью √ермес открывает врата подземного царства (отсюда эпитет √ермеса Ч Ђѕривратникї, Πυληδόκος) и вводит туда души умерших.

ЕЂ€, единственный из богов, по ночам не сплю, а должен водить к ѕлутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. <Е> мало того, что € бываю в палестрах, служу глашатаем на народных собрани€х, учу ораторов произносить речи, Ч устраивать дела мертвецов Ч это тоже мо€ об€занность.ї (Ћукиан. –азговоры богов. √ермес и ћай€)

ἑρμαγέλη (ἑρμ-αγέλη) ἡ стадо √ермеса, т.е. сонм усопших или привидений Anth.

Ќазвание жезла caduceus римл€не, суд€ по всему, заимствовали у греков:

καδδῦσαι эп. part. aor. pl. f к καταδύω (= καταδύνω);

καταδύνω (κατα-δύνω) вторгатьс€, углубл€тьс€, забиратьс€, проникать, входить.

роме того, корень καδ- вообще соотноситс€ с потусторонним миром:

κᾶδος = κῆδος

κῆδος, дор. Pind. κᾶδος (-εος) τό

1) скорбь, горе, печаль ex. (πολύστονον Hom.);

2) тревога, забота;

3) (преимущ. pl.) погребальный обр€д, похороны;

κήδειος Ч погребальный, похоронный, траурный.

Ќа латыни слово cado (корневое дл€ словообразовани€ Ђcaduceusї) означает Ђпадать, умиратьї. «аход за горизонт небесных светил описываетс€ производным от cado: sol cadens (Ђзаход€щее солнцеї). ”мершие души спускающиес€ в јид также проход€т Ђкаденциюї, т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых.

cado, cecidī, casūrus, ere

1) падать, сваливатьс€, выпадать, (об атмосферных осадках) падать, идти;

2) (о небесных светилах) заходить (cadentia sidera V; Arcturus cadens H): sol cadens V заход€щее солнце, тж. запад;

3) падать, погибать;

9) падать, понижатьс€ (pretium cadit L); уменьшатьс€, убывать, слабеть (vires cadunt Lcr): c. animo C etc. падать духом;

13) оканчиватьс€;

14) быть закалываемым, приноситьс€ в жертву (ovis cadit deo O);

cadūcus, -a, -um [cado]

1) близкий (склонный) к падению (vitis C; frons, flos O);

2) обреченный на смерть (juvenis V);

3) преход€щий, тленный, бренный, ничтожный (res humanae, corpus C; felicitas QC; spes O); недолговечный (fama O);

4) поэт. падающий, упавший (folia O); низвергающийс€ (aqua O; fulmen H);

5) павший (bello V);

6) юр. оставшийс€ без наследника, выморочный, бесхоз€йный (hereditas C; possessio Just);

7) мед. падучий: morbus c. Ap эпилепси€.

cadus, ī m (греч.)

1) большой глин€ный (редко металлический) кувшин конической формы, преим. дл€ вина Pl, V, O, но тж. дл€ масла, меда и пр. M, PM etc.;

2) погребальна€ урна (ossa cado texisse aeno V).

ѕосредством своего волшебного жезла √ермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней.

ЂЁрмий [Ἑρμῆς] тем временем, бог килленийский, мужей умерщвленных,

ƒуши из трупов бесчувственных вызвал; име€ в руке своей

∆езл золотой [ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶν καλὴν χρυσείην]ї.¹

(√омер. ќдиссе€ XXIV, 1-3)

___________________________

[1] χρυσοῦν ῥάβδον Ч золотой магический жезл √ермеса, увитый белыми лентами, а впоследствии зме€ми. Hom.

ῥάβδος ἡ палка, трость, посох (ῥάβδῳ κρούειν Xen.);

ῥαβδίον τό палочка, жезл Babr.

Ётимологи€ жезла ῥαβδίον (ῥάβδος), возможно, имеет отношение к слову ῥόπτρον (булава, палица), которое в свою очередь, веро€тно, происходит от ῥοπή (вес, значение, важность). ѕо крайней мере происхождение скипетра от булавы Ч достаточно распространенна€ верси€. ’от€ у √омера встречаем и такое написание Ђзолотого жезлаї:

χρυσόρραπις (χρῡσό-ρρᾰπις), -ῐδος adj. с золотым жезлом (Ἑρμῆς Hom., HH.);

ῥαπίς (-ίδος) ἡ розга, прут.

Ётимологи€ греческого названи€ жезла Ч скипетр (σκῆπτρον) Ч отсылает нас к пастушьему посоху.

σκίπων, σκήπων, σκηπίων ὁ посох, палка, жезл Anth., Polyb.;

σκήπτω Ч 1) опиратьс€; 2) бросать, метать, пускать; 3) насылать (σκήψασθαι κότον τινί Aesch. Ч обрушить свой гнев на кого-л.);

σκηπτός ὁ 1) молни€, гроза; 2) ураган, вихрь, смерч (χθονὸς τυφὼς ἀείρας σκηπτόν Soph.);

σκηπάνιον (ᾰ) τό жезл, скипетр Hom., Anth.

σκῆπτρον, дор. σκᾰπτον, поздн. Anth. σκᾶπτρον τό посох, жезл, скипетр (τὸ σ. Διός Soph.); перен., тж. pl. царска€ власть.

√ермес был родовым богом ериков. ерики (Κήρυκες) Ч жреческий аттический род в јфинах. ерик (Κήρυξ, Ђглашатайї) считалс€ первым глашатаем Ёлевсинских мистерий, от которого пошел род глашатаев. ¬ об€занности глашатаев (κήρυκες или ιεροκήρυκες) входило провозглашение св€щенного перемири€ (ἐκεχειρία) во врем€ праздников, приглашение присутствующих к благоговейному молчанию (εὐφημία) при начале св€щеннодействи€, произнесение молитв от лица присутствующих при св€щеннодействии и т.п.

ѕо преданию, ерик был сыном бога √ермеса и смертной женщины √ерсы (по другой версии Ч ѕандросы). ќт √ермеса же, как гласит легенда, ерик и получил жезл глашатаев. ¬ свою очередь, роду ериков жезл об€зан своим греческим названием Ч керикион (греч. κηρύκειον).

’от€, мимоходом, можно также обратить внимание на подозрительное созвучие слова κηρύκειον с одной стороны, со словом κήρ (Ђсмерть, гибельї), а с другой стороны со словом κῆρ (κέαρ, Ђдушаї). —очетание, например, слова κῆρ с ἷξις (Ђпрохождениеї) или ἵκω (Ђовладеватьї) дает интересное наполнение: κῆρ + ἷξις Ч Ђпрохождение душиї; κῆρ + ἵκω Ч Ђовладевать душойї. ѕодобную семантику (и возможную этимологию) мы рассмотрели выше дл€ слова кадуцей.

≈сли же возвращатьс€ к мифологическому происхождению жезла, нужно отметить, что изначально это был пастуший посох (σκῆπτρον). √ермес вымен€л его у јполлона, взамен подарив тому лиру из черепахового панцир€ (χέλυς). ѕосох имел свойство прекращать споры и мирить врагов. огда √ермес поместил его между двум€ борющимис€ зме€ми, те тотчас перестали кусатьс€ и немедленно обвили его в мире между собой. Ётот миф объ€сн€ет наличие кадуце€ в руках посланников как знак мира и защиты, он €вл€етс€ их главным атрибутом, и ручательством их неприкосновенности.

–имл€не √ермеса отождествл€ли со своим ћеркурием, хот€ им€ Mercurius, веро€тно, заимствовано римл€нами из греческого €зыка (Μερκούριους), и изначально обозначало подростковый, юношеский возраст божества.

μεῖραξ (-ᾰκος) ὁ отрок, юноша, подросток, но преимущ. ἡ девочка (лет 14-15) Arph., Luc.

κορος, эп.-ион. κοῦρος, дор. κῶρος ὁ

1) ребенок, младенец; 2) мальчик, юноша, молодой человек; 3) сын;

κουρήϊος Ч юношеский.

ѕерва€ часть слова Μερκούριους (μεῖραξ) указывает на подростковый возраст, втора€ (κοῦρος) Ч на пол подростка. ƒополнительно созвучи€ со словом μέρος (и производными от него) повли€ли на специализацию бога-подростка. «начени€ корн€ μερ- (Ђчастьї, Ђдол€ї) предполагают аллюзию на предмет торговых дел, а также дел незаконного характера (Ђворовска€ дол€ї).

μέρος (-εος) τό часть, дол€;

μερίς ἡ 1) пай, дол€, участие; 2) сторона; 3) слой, круг, класс; 4) политическа€ группа, парти€; 5) поддержка, помощь;

μέρμερος Ч ловкий, хитрый; ex.: μέρμερον χρῆμα Plut. Ч хитра€ тварь (о лисе).

—озвучие слова κουρήϊος (юный) со словом κύριος (повелитель, попечитель), в итоге закрепило и окончательно оформило функционал ћеркури€ как Ђпокровител€ торговцевї. “о же значение им€ ћеркурий имеет и в латинском прочтении (Ђохран€ющий товарї).

merx (арх. mers), mercis f товар (merces mutare V вести меновую торговлю);

curo, -avi, -atum, -are [cura] заботитьс€, иметь попечение, печьс€, интересоватьс€, не оставл€ть без внимани€.

ќфициально ћеркурий был прин€т в число италийских богов в конце V в. до н.э., после трехлетнего голода, когда, одновременно с введением культа ћеркури€, были введены культы —атурна, подател€ хлеба, и ÷ереры. ’рам в честь ћеркури€ был осв€щен в майские иды 495г. до н.э.; тогда же был упор€дочен хлебный вопрос (annona) и учреждено сословие купцов, именовавшихс€ mercatores или mercuriales.

Ђ¬ майские иды купцы приносили ћеркурию и матери его ћае жертвы, стара€сь умилостивить божество хитрости и обмана, которыми сопровождалась вс€ка€ торгова€ сделка. Ќедалеко от апенских ворот (Porta Capena) был источник, посв€щенный богу, откуда купцы в этот день черпали воду, погружали в нее лавровую ветвь и кропили себе голову и товары, с соответствующими молитвами, как бы смыва€ с себ€ и товаров вину соде€нного обманаї.

“аким образом, созвучие, наделившее √ермеса (выступающего под именем ћеркурий) новыми смыслами, дало импульс к развитию его образа в совершенно ином направлении (по сравнению с

изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.

изначальным). “еперь ћеркурий стал позиционироватьс€ в роли покровител€ путешествующим купцам и прочим торговым люд€м, а также ворам и мошенникам. ѕосле такой метаморфозы кадуцей в руках ћеркури€ потер€л вс€кий смысл и €вл€лс€ лишь отличительным атрибутом божества.—ходные с кадуцеем символы были распространены и у других древних народов. ¬ месопотамской традиции сплетенные змеи считались воплощением бога-целител€ (возможно, отсюда происходит библейский образ медного зми€, исцел€ющего змеиные укусы). ƒве змеи были символом плодороди€ в малоазийской традиции.

ѕомимо √ермеса, кадуцей €вл€етс€ атрибутом египетского јнубиса, от которого, суд€ по всему, и был заимствован, после отождествлени€ этих

богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.

богов в единое синкретическое божество с говор€щим именем √ерманубис (Ἑρμανοῦβις). “акже его изображение встречаетс€ в руках финикийского ¬аала и иногда у »зиды и »штар. адуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, Ч это финикийский сол€рный символ.

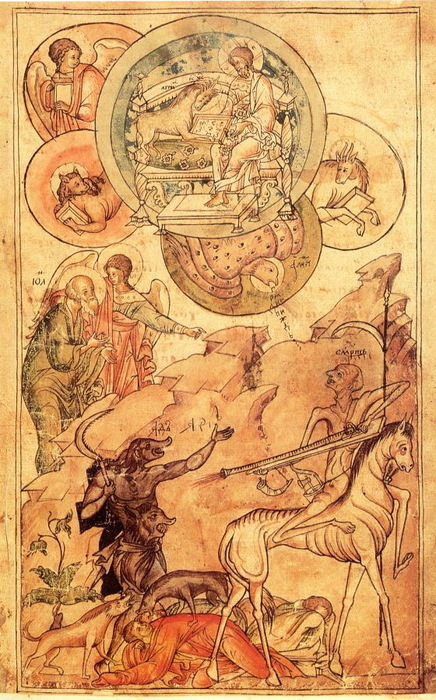

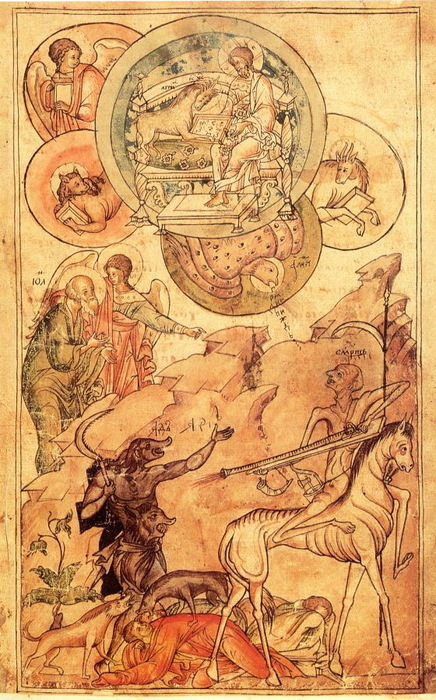

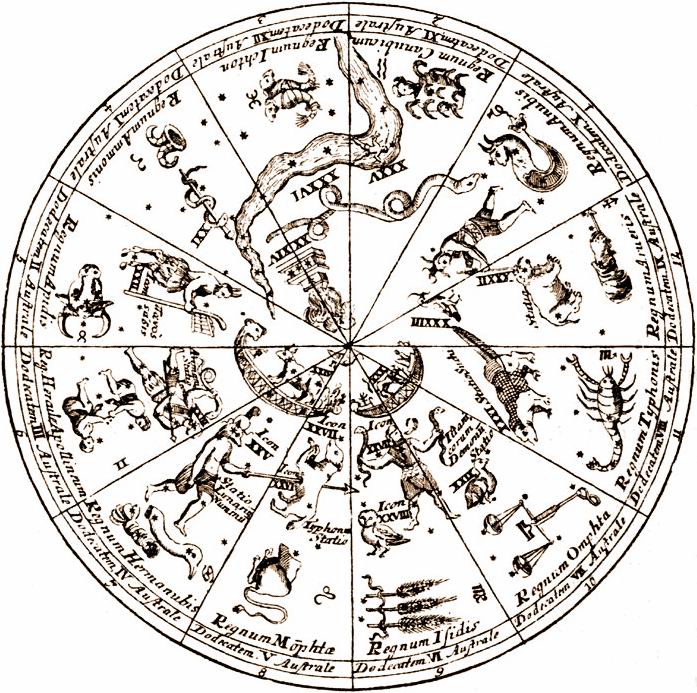

¬ средневековых астрономических атласах, кадуцей нередко находитс€ в руках зодиакальной ƒевы. ¬прочем, это очевидно объ€сн€етс€ тем, что управителем ƒевы €вл€етс€ ћеркурий.

адуцей схож с другим жезлом Ч посохом бога медицины и врачевани€ јсклепи€ (Ἀσκληπιός, Ђвскрывающийї). Ќо жезл јсклепи€ изображалс€ с одной змеей, в отличие от жезла √ермеса и римского ћеркури€ (Virga horrida, лат. Ђужасный жезлї), сопровождающих души умерших в царство јида.

ѕосох јсклепи€ Ч распространенный медицинский символ. ѕо легенде, древнегреческий бог медицины и врачевани€ јсклепий, шел, опира€сь на посох, во дворец критского цар€ ћиноса, который позвал его воскресить умершего сына. ѕо дороге посох обвила зме€ и јсклепий убил ее. —ледом по€вилась втора€ зме€, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. јсклепий нашел эту траву и с ее помощью стал воскрешать мертвых. «десь возникает законный вопрос: если умерша€ зме€ была оживлена, то почему жезл обвивает только одна зме€? » котора€ это зме€ из двух, та что воскресла или та, что ее оживила?

адуцей отчасти перекликаетс€ и с жезлом ƒиониса Ч тирсом (др.-греч. θύρσος). ƒионис Ч бог плодонос€щих сил земли, растительности, виноградарства, винодели€. Ѕожество критского, либо восточного (фракийского и лидийско-фригийского) происхождени€, распространившеес€ в √реции сравнительно поздно (конец второго тыс€челети€ до н.э.), и с большим трудом

утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами.

утвердившеес€ там. ¬ –име ƒионис почиталс€ под именем ¬акха. ¬акх изображалс€ юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листь€ми и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), котора€ называлась еще Ђсердцем ¬акхаї. »ногда тирс украшали, св€занными в узел, лентами. — другой стороны, известны изображени€ ƒиониса, на которых его голову украшает змеина€ корона. ћанипулирование зме€ми составл€ло часть ритуалов в честь Ѕахуса, и таким образом змеи стали атрибутом его свиты Ч сатиров. ѕобеги плюща и змеи не были символами

взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:

взаимозамен€емыми, однако общие корни тирса и кадуце€ очевидны. ќп€ть же, ѕлутарх упоминает тирс, увитый зме€ми (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). –авно как и изображение кадуце€, увенчанного шишкой и обвитого двум€ зме€ми, Ч €вление весьма распространенное. ¬алерий ‘лакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις Ч зме€), обвивающую тирс:Ђ¬акх погружает в пенистый сок, увитый плющом и змеиной травой офианой, тирсї.

¬прочем, символизм змей актуален там, где змеи имеют повсеместное распространение. Ќапример в ≈гипте, особенно в болотистой дельте Ќила. ¬ √реции же символизм обвивающих жезл змей, легко мог быть ретранслирован на растени€, которые, подобно зме€м, поднимаютс€ вверх, обвива€ деревь€.

ЂЁта [бассарида] змею на дуб забрасывает, и вкруг древа

јспид чешуйчатый вьетс€ вдруг плющом густолистным,

√ибким стеблем прильнувши к коре ствола векового,

—им плющом, что как змеи кольцами вьетс€ и гнетс€!ї

(Ќонн. ƒе€ни€ ƒиониса XLV, 306)

«меиные атрибуты иногда св€зывают с зимней ипостасью ƒиониса. ¬ орфическом воззрении, основанном на древнейшем сли€нии териоморфических культов, между змеей и быком устанавливаетс€

мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.

мистическа€ св€зь: бык Ч солнечна€, змей Ч хтоническа€ ипостась ƒиониса. ƒионис выступает как бык в мире живых и как змей Ч в подземном царстве. »ли, проще говор€, бык Ч летн€€ ипостась ƒиониса, змей Ч зимн€€. ќтсюда, в молени€х к ƒионису было выражение: Ђбык породил змею и зме€ породила быкаї.¬ более поздней италийской традиции, ƒионису (Ѕахусу) отводитс€ только четверть года, когда времена года стали символизироватьс€ четырьм€ божествами Ч ¬енерой, ÷ерерой, Ѕахусом и Ѕореем. ¬ этой традиции ƒионис олицетвор€л осеннее солнце, управл€€ зодиакальными ¬есами, —корпионом и —трельцом.

∆езл тирс ассоциируетс€ преимущественно с ƒионисом (¬акхом), но иногда встречаетс€ также в ≈гипте и в ћалой јзии. ѕлющ, обвивающий тирс, также воплощал жизненную силу растений и был атрибутом воскресающих богов. ¬ греческой мифологии плющ посв€щен ƒионису, который коронован плющом, а его чаша €вл€етс€ Ђчашей плющаї. ≈го тирс обвит плющом, а одной из его эмблем €вл€етс€ столб, обросший плющом. — плющом св€заны многочисленные эпитеты ƒиониса: κισσοχαίτης, κισσοκόμης Ч Ђс локонами вьющимис€, как плющї или Ђс увитыми плющом волосамиї, κισσοφόρος Ч Ђплющеносныйї. ¬ афинском деме јхарны (Ἀχαρναί) почиталс€ ƒионис-ѕлющ (Κισσός). ј в ћегаре почиталс€ ƒионис Ђ√устолиственныйї.

Ђќни (жители јхарны) называют јфину Ђ оннойї и ƒиониса Ђѕоющимї; того же бога они называют Ђѕлющомї (Κισσός), говор€, что тут впервые по€вилс€ плющ как растениеї.

(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јттика, XXXI:3)

Ђѕолиэд построил храм ƒионису и воздвиг дерев€нное изображение, которое в мое врем€ все было закрыто [одеждой], кроме лица; оно одно только и было видно. –€дом с ним стоит —атир, творение ѕраксител€, из паросского мрамора. Ёто изображение ƒиониса они называют Ђќтеческимї (Πατρός); другого же ƒиониса, которого они называют Ђ√устолиственнымї (ƒасилием, Δασυλλίος), по их рассказам, посв€тил Ёвхенор, сын ойрана, внук ѕолиэда.ї

(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јттика, XLIII:5)

” египт€н плющ Ч растение ќсириса. ѕлутарх в трактате Ђќб »сиде и ќсирисеї пишет: Ђэллины посв€щают ƒионису плющ, а у египт€н, по слухам, он называетс€ хеносирис (χενόσιρις), и это им€, как говор€т,

означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.

означает "побег ќсириса"ї. ¬ семитской мифологии плющ посв€щен фригийскому јттису и означает бессмертие.ќдним из объ€снений наличи€ шишки в виде наверши€ на тирсе служит то, что к вину, которое пили во врем€ вакханалий, примешивали забродившую сосновую смолу (κωνῖτις πίσσα) Ч считалось, что этот коктейль усиливает сексуальные ощущени€. ¬прочем, соснова€ шишка (κῶνος) вообще считалась символом жизни и плодовитости, и €вл€лась также атрибутом и эмблемой —абази€, јстарты в ¬авилоне и јртемиды в ѕамфилии, а также ћитры. —осна (πεύκη; иногда ель, ἐλάτη) считалась также деревом «евса (в римской мифологии ёпитера), ибелы и јттиса ‘ригийского. огда в ≈гипте развилс€ культ —ераписа, сосна стала и его эмблемой.

Ётимологи€ слова Ђтирсї (θύρσος, θύρσα) не€сна. ƒиодор —ицилийский (Ђ»сторическа€ библиотекаї), повеству€ об индийском походе ƒиониса, отмечает, что за ним следовала толпа менад, которые были вооружены копь€ми, имевшими вид тирсов. ¬€чеслав »ванов также отмечает фактическое тождество между копьем и тирсом:

Ђќхотничье копье, увитое плющом или хвоей, есть тирс. <Е> это св€щенное орудие, оружие и как-бы чудотворна€ хоругвь вакхов, этот жезл ветвь-копье-светоч, сообщающий тирсоносцу ƒионисово вдохновение и силу неодолимуюїЕ (¬€чеслав »ванов Ђƒионис и прадионисийствої)

¬ этом плане, слову тирс имеетс€ прекрасное созвучие:

θήρατρον τό орудие охоты Xen., Plut.;

θήρα, ион. θήρη ἡ охота, звероловство;

θήρης охотник; ex.: θῆρες ξιφήρεις Eur. Ч вооруженные мечами (Ὀρέστης καὴ Πυλάδης).

___________________________

Х η (τὸ ἦτα) Ђэтаї, 7-€ буква др.-греч. алфавита, с середины II в. н.э. стала произноситьс€ как [ί], соответственно новое название буквы Ч Ђитаї.

ћожно также рассмотреть некоторое созвучие со словом θύρα (Ђдверьї, т.е. граница между внутренним и внешним).

θύρα ион. θύρη ἡ (дор. acc. pl. θύρᾰς, эол. acc. pl. θύραις) Ч дверь, вход;

θῠρωρός эп. θῠραωρός (θῠρα-ωρός) ὁ и ἡ Ч привратник, страж [дословно, охран€ющий врата].

ƒионис не был, как √ермес, проводником (ἡγεμόνιος) душ в јид, но эта функци€ жезла (помогающего пересекать границы миров) могла быть и утрачена в процессе самосто€тельного развити€ тирса.

«десь уместно вспомнить эпитет ƒиониса Ђћеланайгисї (Μελάναιγις, Ђнос€щий черную эгиду [козью шкуру]ї) Ч эпитет темного ƒиониса, св€занного с духами мертвых. —огласно мифу, рожденному в Ёлевтерах (Ἐλευθεραί, горна€ деревушка на границе јттики и Ѕеотии), культ ƒиониса ћеланайгиса был основан дочерьми Ёлевтера.

Ђƒочери Ёлевтера, увидев призрак ƒиониса в черной козьей шкуре (φάσμα τοῦ Διονύσου ἔχον μελάνην αἰγίδα), отнеслись к нему с презрением; тогда разгневанный бог наслал на них безумие. ѕосле этого Ёлевтер получил оракул, согласно которому дл€ исцелени€ от безуми€ нужно было почитать ƒиониса ћеланайгиса (Μελαναιγίδος Διόνυσος)ї. (Suidae Lexicon. S.v.)

≈ще больше конкретики несет в себе эпитет ’тоний (χθόνιος, подземный), который носил не только √ермес, но и ƒионис. ѕричем, Ђ’тонийї Ч эпитет весьма древний, видимо, доставшийс€ ƒионису по наследству от более ранних (Ђпрадионисийскихї) культов, в силу его отождествлени€ с јидом, «евсом ’тонием и р€дом других менее значимых локальных богов. ¬.». »ванов, опира€сь на орфическую традицию, недвусмысленно повествует о ƒионисе «агрее, как о Ђвладыке отшедшихї:

Ђќрфический синтез жизни и смерти как другой жизни, св€занной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепл€€ соответствующее представление о ƒионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуетс€ «агреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом ƒиониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: ЂЌеправо люди, в неведении о дарах смерти, мн€т, что лют «агрей: это Ч владыка отшедших, ƒионис отрадный. ѕод страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таитс€ лик благостный; тот, кого бо€тс€, как смертоносного губител€, сам Ч страдающий богї.ї

(¬€чеслав »ванов Ђƒионис и прадионисийствої)

Ќе исключено также, что слово тирс (θύρσος) этимологически св€зано с торжественной процессией в честь ƒиониса Ч θίασος (Ђтиасї).

θίασος Ч торжественное шествие в честь божества, преимущ. ¬акха;

θιασάρχης (θιᾰσ-άρχης) Ч тиасарх, предводитель вакхической толпы Luc.

¬озвраща€сь к хтонической этимологии тирса, можно вспомнить другое его название Ч нартек (νάρθηξ).

νάρθηξ

1) бот. нартек, ферула (Ferula communis L., растение из семейства зонтичных, сердцевина которого медленно тлеет, т.е. долго хранит огонь; отсюда миф о том, что похищенную у «евса искру ѕрометей принес люд€м в стебле нартека) Hes., Aesch., etc.

2) культ. нартековый жезл (вакхантов); ex.: νάρθηκες ἱεροί Eur.; ναρθεκοφόροι Ђнартеконосцыї;

3) нартековый прут, палка, дубинка Xen.

Ђ—путники ƒиониса на таких шестви€х несли его атрибут Ч тирс из стебл€ ферулы (скипетр, украшенный плющом и виноградными листь€ми, увенчанный шишкой пинии) как символ мужского созидающего начала, вдохновени€ и ораторского искусстваї.

(Ћ.√. Ѕ€зров)

Ђƒругие же думают, что поговорка велит забывать, что говор€т и как ведут себ€ твои сотоварищи за винной чашей: потому-то отеческие заветы и посв€щают ƒионису забвение и ферулуї.

(«астольные беседы. ѕлутарх)

“ак вот, в св€зи с выше предложенным предположением об изначальной хтонической этимологии тирса, можно рассмотреть ту же этимологию и дл€ нартека:

νέρτερος Ч подземный, ex.: οἱ νέρτεροι θεοί Soph. боги подземного царства;

νερτεροδρόμος (νερτερο-δρόμος) ὁ гонец из подземного царства Luc.

νάρκη Ч оцепенение, онемение или паралич Plat., Arst., Plut.

Ђнаркисс (νάρκισσος, нарцисс) притупл€ет нервы и вызывает т€желое оцепенение (νάρκη); поэтому —офокл назвал его Ђдревним увенчанием великих боговї, то есть богов подземных (νέρτεροι)ї.

(«астольные беседы. ѕлутарх)

роме того слово νάρκα (νάρκη, оцепенение) заставл€ет вернутьс€ к цитате из ѕлутарха о том, что Ђƒионису посв€щают забвение и ферулуї. ≈сли это сопоставить с тем, что √ермес своим жезлом Ђсмыкает глаза людей и погружает их в сонї, то и здесь между жезлами √ермеса и ƒиониса возникает любопытное пересечение.

ЕЂошибочно называли древние ƒиониса сыном «абвени€ (Λήθη) Ч скорее он отец забвени€ (Λύσιος)ї.² (ѕлутарх Ђ«астольные беседыї)

___________________________

[2] ќбыгрываетс€ созвучие двух слов.

Λήθη (Ћета, богин€ забвени€) и ћне€ (Μνεία, пам€ть) играли роль в ƒионисийских мистери€х в Ёфесе. (Ancient Greek Inscriptions in the British Museum. Oxford, 1874-1916. V. III, 600)

λήθη, дор. λάθᾱ (λᾱ) ἡ забывание, забвение; ex.: λήθην τινὸς ποιεῖσθαι Her. Ч давать забвение;

Λύσιος Ч отгон€ющий заботы, дающий забвение, эпитет ƒиониса. Plut.;

λύσις Ч освобождение, избавление.

» все же рассмотрим Ђклассическийї кадуцей, увитый двум€ зме€ми. ¬ том или ином виде кадуцей

присутствовал у митраистов и орфеистов,

присутствовал у митраистов и орфеистов, и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?

и герметиков, позднее, алхимиков. Ќо где корни этого символа?адуцей можно встретить в виде двух змей, обвившихс€ вокруг жезла, на египетских монументах. —читаетс€, что этот символ греческие поэты и мифотворцы заимствовали у египт€н, а у греков кадуцей, в свою очередь, €кобы перен€ли римл€не.

Ћюбопытно, что греки уже в первых веках нашей эры (а позднее и римл€не), в качестве символа и атрибута √ермеса, нар€ду с

керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).

керикионом, часто изображали петуха. ¬прочем, петух, как известно, великий предвестник утра и —олнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).¬ оккультизме петух считаетс€ символом ключа, отвор€ющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. ¬от как писал об этом один из отцов церкви јмвросий ћедиоланский (III в.): Ђ ак при€тна ночью песнь петуха. » не только при€тна, но и полезна. ¬сем всел€ет надежду в сердце этот крик; больные чувствуют облегчение, уменьшаетс€ боль в ранах: с приходом света спадает жар лихорадкиї.

¬ XIII веке изображени€ посоха со змеей и поющего петуха украшали титульные листы медицинских сочинений. — 1696 года золотой петух по€вилс€ на гербе французских врачей.

»спользование кадуце€, в эпоху ¬озрождени€, в качестве общемедицинской эмблемы списывают на смешение символики жезла √ермеса и посоха јсклепи€. Ќо скорее всего, корни такого использовани€ кадуце€ надо искать в истории развити€ алхимии.

Ќа ранней стадии алхимии √ермес был ее покровителем. јлхимики на сосудах с препаратами обычно ставили печать с изображением √ермеса, отсюда термин Ђгерметичностьї. ѕод вли€нием греческих ученых, и главным образом јристотел€, алхими€ на ¬остоке развилась в систему примерно к III веку, затем она, значительно обогащенна€, распространилась из арабского мира через »спанию по всей ≈вропе. —огласно мнению врача и ботаника јльберта ¬еликого (XIII в.), телесное исцеление с помощью медицинских средств €вл€лось Ђочищениемї. ќн сравнивал этот процесс с очисткой простых металлов, которые алхимики пытались превратить в драгоценные.

¬ XVI-XVIII века хими€, фармаци€ и медицина были очень тесно св€заны, поэтому атрибут √ермеса кадуцей мог стать медико-фармацевтической эмблемой. ¬ античном же мире посох јсклепи€ и жезл √ермеса несли в себе совершенно разный смысл, и только в XVI веке стали общемедицинскими символами.

анадский историк медицины ‘.√аррисон указывает, что впервые использовал

кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.

кадуцей как медицинский символ »оганн ‘робен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в √ермании. ¬ качестве своего издательского знака он в 1516г. вз€л руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двум€ зме€ми.ќдним из первых использовал жезл √ермеса в качестве медицинской эмблемы личный врач корол€ јнглии √енриха VIII сэр ”иль€м Ѕаттс в 1520г. ¬ 1556г. в јнглии, использовать кадуцей, в качестве медицинской эмблемы, предложил президент оролевской коллегии врачей Ћондона ƒ. айз, который ввел серебр€ный жезл президента, увенчанный этой эмблемой.

¬ XVII-XVIII веках многие врачи брали в качестве медицинской эмблемы кадуцей в той или иной модификации. — 60-х годов XIX века жезл √ермеса стал официальной эмблемой службы общественного здравоохранени€ —Ўј. »спользуетс€ он как символ медицины и в некоторых других странах. Ќапример, в 1970г. исполнилось 100 лет со дн€ основани€ медицинской школы ÷ейлона, гербом которой с самого начала €вл€етс€ жезл √ермеса.

¬прочем жезл, как медицинский символ, Ч это достаточно позднее поветрие. — ранних времен жезл (или посох) €вл€лс€ в первую очередь эмблемой власти и одним из знаков царского достоинства.

ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).

ќн венчаетс€ несколькими характерными способами: скипетр римского консула Ч орлом; английских королей Ч шаром и крестом, или голубем; французских королей Ч геральдической лилией (fleur-de-lys).“ипологически предшественниками скипетра были пастуший посох и ритуальные дубины (булавы), символы плодороди€, созидательных сил и власти. јнтичные греки, римл€не и германцы в своих обр€дах и на церемони€х пользовались короткими жезлами-скипетрами, властители же династии аролингов ввели в обиход длинные скипетры. ѕастушеский посох (изогнутый на верхнем конце крюком) Ч атрибут множества богов (например, всех ƒобрых ѕастырей) и св€тых, постепенно трансформировалс€ в пастырский (например, епископский) посох. ¬ ≈гипте жезл ’екет (ḥḳt, Ђкрюкї) и кнут (nḫḫw) Ч Ђпосох волопасаї и Ђбич пастухаї Ч олицетвор€ли верховную власть и владычество.

“акже в ≈гипте был весьма распространен удлиненный скипетр ”ас (wȝs), раздвоенный внизу и с навершием в виде головы св€щенного животного —ета. ”ас €вл€лс€ символом не только могущества, но заключал в себе целебные силы. ¬ руках богов он становитс€ скипетром благополучи€ и символом здоровь€ и счасть€. ƒо —реднего царства, умершему давали с собой в могилу дерев€нный скипетр ”ас, чтобы тот мог примен€ть его дл€ пользовани€ божественными благами. ѕозднее этим символом украшали фризы на стенах гробниц. ѕопул€рным мотивом во все времена было изображение двух скипетров ”ас, которые окаймл€ли по кра€м поле картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму Ђнебої.

ƒругой тип удлиненного скипетра Ч ”адж (wȝḏ) Ч имел вид жезла в виде стебл€ папируса и символизировал вечную молодость. ∆езлы богов выставл€лись на всех торжествах и их несли во

врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.

врем€ процессий. ¬о врем€ военных походов царей, вз€тый с собой жезл јмона должен обеспечить его владельцу защиту бога. —кипетр ”ас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов ≈гипта, символ могущества фараонов. ќдин из эпитетов √ора Ч это Ђгосподин жезла, прокладывающий себе путьї. »з Ќового царства известны многие изображени€, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. “аким образом, скипетры-жезлы €вл€ютс€ не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.¬ ƒревнем ≈гипте, ‘араоны считали источником своей царской власти и непобедимости в войнах покровительство богинь-защитниц Ќижнего и ¬ерхнего ≈гипта Ч ”аджит (”то) и

Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к

Ќехбет (Ќехебт), соответственно. ”аджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хот€ более распространенный символ ”аджит Ч это налобный урей. Ќехбет, в египетской мифологии Ч богин€ хранительница царского рода; образ Ќехбет Ч коршун Ч восходит к древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.

древнейшему символу неба Ч распростертые крыль€. »ногда коршуна замен€ют второй змеей. ƒва зме€ (уре€), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Ќехбет и ”то, как символ объединени€ ¬ерхнего (tȝ-šmˁw, Ђ«емл€ лилииї) и Ќижнего ≈гипта (tȝ-mḥw, Ђ«емл€ папирусаї) в единое государство.Ђѕри V династии солнце изображаетс€ не только с двум€ крыль€ми, но и с двум€ уре€ми, как бы соскальзывающими с диска. (Е) при XII династии солнечные уреи получают венцы ќбеих «емель [¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта]. (Е) Ќеудивительно поэтому, что при “хутмосе I знак солнца с двум€ уре€ми используетс€ как идеограмма дл€ написани€ титула фараонов: nj-swt-bjt Ђцарь ¬ерхнего и Ќижнего ≈гиптаї. рыль€, правда, в этом случае не изображаютс€, но они и не нужны. Ќеобходима€ двойственность отражена уре€миї. (Ђƒва цар€ Ч два солнцаї ќ.ƒ. Ѕерлев)

¬ Ђѕам€тнике мемфисской теологииї, когда описываетс€ передача ’ору власти над обеими земл€ми ≈гипта, повествуетс€ следующее:

Ђ“огда обвились вокруг чела его две владычицы. ќн Ч ’ор, тот, кто €вл€етс€ как царь ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта, тот, кто объединил ќбе земли в номе [Ѕела€] —тена (т.е. в ћемфисе), месте, где ќбе земли были объединеныї.

Ќа левой картинке можно видеть богинь ”то и Ќехбет, держащих жезлы уадж (wȝḏ, папирус), обвитые зме€ми в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта. Ќа правой картинке оба этих жезла наход€тс€ в руке бога “ота.

“аким образом, резонно предположить, что в более поздний (греко-римский) период оба жезла богинь,

увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по

увитые зме€ми, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетвор€ющие ”то и Ќехбет. „то, суд€ по всему, и было сделано. “ем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.

сути, они идентичны. » ”аджит, и Ќехбет €вл€ютс€ покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе €вл€ютс€ дочерьми бога –а и нос€т титул Ђќко –аї.¬ начале XX века, близ јлександрии были обнаружены катакомбы ом јль-Ўукафа (Kom el Shoqafa), датируемые I-II веком н.э. ¬ этом трехъ€русном некрополе расположены гробницы египетской аристократии. ¬с€ настенна€ резьба и украшение саркофагов оформлены в смешанном стиле, который включает в себ€ элементы египетской и греко-римской традиций. ѕогребальный зал расположен на втором уровне ом эль Ўукафы. ¬ход в зал традиционно украшают змеи в двойной египетской короне, держащие одновременно и кадуцей, и жезл тирс. „то-то мне подсказывает, что это все те же богини охранительницы ”аджит и Ќехбет, но уже с жезлами,

соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).

соответствующими традиции нового времени. Ќад головами змей размещен дополнительный охранный символ Ч эгида (щит с головой √оргоны).¬ V-IV веках до н.э. в древнем –име и ÷ентральной »талии в качестве денег использовалс€

литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.

литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который называлс€ Aes signatum (Ђимеющий знакї). Ќа одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуце€ и тирса. ќн имеет вид жезла с двум€ зме€ми, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиес€ ленты, св€занные в узел в виде банта.≈ще один египетский символ, который можно рассмотреть как предтечу жезла “ирс, это ”зел »зиды. ќн широко использовалс€ как амулет, и представл€ет из себ€ несколько видоизмененный јнкх, у которого вместо перекладины Ч петли банта, опущенные вниз. ”зел »зиды, означает бессмертие, что

прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта.

прекрасно коррелирует со значением јнкха, символа вечной жизни. ¬ерхн€€ петл€ ”зла »зиды (котора€, по одной из версий, €вл€етс€ символом солнца) могла впоследствии трансформироватьс€ в навершие “ирса, украшенное лентами, св€занными в виде банта. ќднако существует и еще один интересный символ в виде банта-узла. ѕримером чему может служить алебастрова€ ваза из гробницы “утанхамона, выставленна€ в аирском музее. ѕетли узла, на этом экспонате, сплетены из символов ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч лотоса и папируса. —верху на петл€х наход€тс€ уреи в коронах ¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта Ч богини Ќехбет и ”то. ѕо кра€м Ч две фигуры ’апи, крепко ст€гивающие узел.

Ћигатура в виде св€зки стеблей лотоса и папируса Ђ—ема-“ауиї (егип. smȝ-tȝwy) означает Ђобъединение двух земельї (¬ерхнего и Ќижнего ≈гипта), часто служит украшением трона ќсириса, изображалась на боковых стенках трона египетских фараонов. “аким образом, символ —ема-“ауи также вполне мог повли€ть на эволюцию “ирса.

„јЎј ”¬»“јя «ћ≈≈…

» напоследок, в развитие темы ”аджит и Ќехбет можно вспомнить еще один интересный символ, не только доживший до наших дней, но и примен€емый сегодн€ как символ здравоохранени€. Ёто зме€, обвивающа€ чашу.

«начение nbt (Ђгоспожаї) фигурирует в изображени€х коршуна (богин€ Ќехбет) и уре€ (”аджит), символизирующих ¬ерхний и Ќижний ≈гипет. ѕри этом богини располагаютс€ сто€щими над иероглифом nb. — другой стороны, нужно заметить, что слово nbt (Ђnebetї) Ч Ђгоспожаї, в египетском €зыке, имело омоним (nbt) в значении Ђкорзинаї. ѕоэтому, нередко можно встретить изображение Ќехбет и ”то, сто€щими на хорошо рельефно прорисованной корзине, что позвол€ло опускать женское окончание (-t), потому как в слове Ђкорзинаї (nbt) женское окончание уже подразумеваетс€. —о временем, видимо, эта форма изображени€ богинь на рельефах вошла в обиход, и корзины перестали прорисовыватьс€, т.е. стали более походить на чашу. ќчевидно, такой попул€рный символ как изображение кобры над иероглифом nbt, в значении Ђгоспожа ”аджитї, в греческий период не мог не найти своего развити€ и переиначивани€ на свой лад вездесущими греками. ѕреображение ”то, богини охранительницы Ќижнего ≈гипта, происходило поэтапно и было раст€нуто во времени. ƒревнегреческие

усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным

усили€ в этом начинании были продолжены в —редние века и закреплены в Ќовейшей истории. ќкончательным  же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.

же результатом сей метаморфозы €вл€етс€ медицинский символ Ђзме€, обвивающа€ чашуї. ѕопробуем восстановить процесс этого перевоплощени€.√реки отождествл€ли ”аджит с јфродитой. јтрибутом јфродиты €вл€лась золота€ чаша, наполненна€ вином, испив из которой, человек получает вечную молодость. »нтересное развитие сюжета. »нтереса здесь добавл€ет и то, что им€ јфродиты €вл€етс€ производным от ”аджит. Ётимологи€ имени подробно изложена в статье јфродита.

ќднако следует заметить, что медицинскую эмблему св€зывают не с јфродитой, а с совершенно другой богиней Ч дочерью јсклепи€ Ч √игиеей. Ќо нас это не должно смущать.

Ђ¬ажнейшей фигурой среди божественных детей јсклепи€ €вл€етс€ егостарша€ дочь √игие€ Ч богин€ здоровь€. ћесто зарождени€ культа √игиеи считают “итанис (около —икиона), затем ѕелопоннес, где она всегда была богиней-попечительницей здоровь€ людей. ¬ јфинах она олицетвор€ла чистый воздух и целебные источники. ульт богини √игиеи пришел из √реции в –им вместе с культом бога јсклепи€ (Ёскулапа).

ќсновные атрибуты √игиеи Ч чаша и зме€ Ч первоначально изображались отдельно, затем они были соединены; так по€вилась одна из наиболее широко распространенных общемедицинских эмблем. сожалению, значение символа чаши, в отличие от других атрибутов богов исцелени€, пока еще изучено недостаточно.ї

√реческое написание имени √игие€ Ч Ὑγιεία (перва€ буква в имени Ч ипсилон Ч читаетс€ с придыханием Ч Ђ’игие€ї). ќднако, нужно заметить, что буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обсто€тельств, читаетс€ и как [i], и как [u].³ ѕри обычном переходе согласной γ (Ђгї) в Ђджї, им€ Ὑγιεία с легкостью превращаетс€ в ”джиею, что мало чем отличаетс€ от ”аджит. Ёто лишний раз показывает заимствование греками египетской богини, только у греков ”аджит разбиваетс€ на две ипостаси: богин€ любви јфродита и богин€ здоровь€ √игие€. », заметим, более древний символ ”аджит Ч зме€ (св€занна€ с √игиеей) Ч возобладал.

___________________________

[3] Ѕуква ипсилон (Yυ) в древнегреческом €зыке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук Ч огубленное [ί]. ѕодобный звук есть в современном немецком €зыке и обозначаетс€ латинской буквой u с умлаутом Ч ü. ¬ русском €зыке огубленного [ί] нет, и в практике преподавани€ древнегреческого €зыка в русско€зычной аудитории букву ипсилон читают примерно так, как читают по-русски букву ю кириллицы.

Х λύρα [лю́ра] Ч лира;

¬ аттическом диалекте древнегреческого €зыка буква ипсилон в начале слова всегда сопровождаетс€ густым придыханием.

Х ὕμνος [хю́мнос] Ч гимн, песн€.

—праведливости ради, нужно отметить, что Ќехбет в наши дни тоже не забыта. » иногда встречаютс€ варианты, когда Ќехбет, в образе змеи обвивает чашу вместе с ”аджит, как, например, на знаке различи€ ¬оенно-медицинской академии имени —.ћ. ирова.

Ќарукавный знак Ч тканева€ нашивка в форме круга темно-синего цвета с кантом красного цвета. ¬ центре знака Ч изображение малой эмблемы (серебр€на€ чаша √иппократа с серебр€ным вензелевым изображением имени ѕавла I, обвита€ двум€ серебр€ными зме€ми, и серебр€ный факел за ней) на фоне красного пр€мого равноконечного креста, обрамленногоЁтот знак продолжает традицию военно-медицинской символики царской –оссии. ¬ –оссии эмблема, под названием Ђ√иппократова чашаї, стала основным медицинским символом в XVIII в. Ќа знаке изображалс€ герб –оссийской империи Ч двуглавый орел в короне со скипетром и державой. √ерб обвит дубовой и лавровой ветв€ми. ѕод ним внизу на месте переплетени€ ветвей расположены позолоченные чаша и, спускающиес€ к ней по веткам,лентами орденов Ћенина и расного «намени. ѕод эмблемой Ч два перекрещенных меча серебристого цвета.

две змеи.

две змеи.ЂЅорьба съ чумоюї Ч еще один интересный знак дл€ должностных лиц за борьбу с чумой, темно-бронзовый

дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.

дл€ санитаров и нижних чинов и посеребренный дл€ врачей. ”твержден 21 июн€ 1897г. ¬ народе прослыл Ђмедицинским √еоргиемї, ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.√ерб поселка ¬ольгинский ¬ладимирской области. Ќа нем лазорева€ чаша увита двум€ золотыми зме€ми. ѕоселение при этом достаточно молодое: оно было организовано в 1973 году неподалеку от ѕокровского завода биопрепаратов дл€ производства средств защиты сельскохоз€йственных животных от болезней.

»менно фармацевтический профиль ѕокровского завода и подчеркиваетс€ в гербе поселени€. ј синий цвет чаши указывает на ветеринарную направленность научных изысканий и производства препаратов.

_______________________________

|

ћетки: адуцей “ирс ∆езл —кипетр ѕосох √ермес ћеркурий ƒионис Ётимологи€ √реци€ ≈гипет |

јƒ”÷≈… |

ƒневник |

—.¬. ѕетров

∆≈«Ћ, ”¬»“џ… «ћ≈яћ»

адуцей (лат. caduceus), керикион (др.-греч. κηρύκειον), скипетр (греч. σκῆπτρον) Ч это жезл √ермеса (ћеркури€), вестника (ἄγγελος), посланца богов. — его помощью √ермес открывает врата подземного царства (отсюда эпитет √ермеса Ч Ђѕривратникї, Πυληδόκος) и вводит туда души умерших.

Ќазвание жезла caduceus римл€не, суд€ по всему, заимствовали у греков:

роме того, корень καδ- вообще соотноситс€ с потусторонним миром:

Ќа латыни слово cado (корневое дл€ словообразовани€ Ђcaduceusї) означает Ђпадать, умиратьї. «аход за горизонт небесных светил описываетс€ производным от cado: sol cadens (Ђзаход€щее солнцеї). ”мершие души спускающиес€ в јид также проход€т Ђкаденциюї, т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых.

ѕосредством своего волшебного жезла √ермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней.