-Метки

Деметра Зодиак агатодемон амон анубис апедемак апис аполлон артемида афина афродита ба баст бес большая медведица бык велес венок оправдания геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гор горгона греция гросс дельфиний дионис египет жертвоприношение завет загрей зевс змеевики иакх изида истера ка кербер керы комоедицы лабранды лабрис лев мании масленица мелькарт менады мистерии митра мозаика мокошь народы моря никола нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис оусень пасха персей персефона поэтика птах пятница ра рим сатир сатурналии себек серапис сет силен сирены сириус скипетр сотис средневековая астрономия титаны тифон туту упуаут урей уроборос хапи хатхор хеб-сед черная мадонна эгида эридан эринии этимология этруски юпитер ярило

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ |

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

В широком смысле, под жертвоприношением подразумевается любое приношение богам, которым выражается зависимость от них, благоговение и благодарность, или посредством которого желают приобрести божественную милость. Под понятие жертвоприношение подходят и священные подарки, которые отличаются от жертвы в собственном смысле тем, что они предназначаются богам для постоянного пользования, между тем как собственно жертва доставляет им только сиюминутное наслаждение. К жертвоприношениям относятся и те предметы, которые клали или вешали в храме, но которые там долго не оставались, например, первые плоды, цветы и т.п. (ἀκροθίνια, primitiae). У греков и римлян жертва была главной частью культа и самым важным актом большей части праздников. Жертвоприношения приносились как в праздничные дни, так и в обыкновенные, притом как частными лицами, семействами, родами, так и от лица всего государства. Их приносили при каждом значительном событии в жизни как частного лица, так и народа. Жертвоприношение можно разделить на два основных вида: кровавые и бескровные.

К бескровным жертвам относятся первые плоды полей и садов (ἀπαρχαί — «начатки, первинки, первый сбор плодов»), что составляет самый древний вид жертвы раннего периода. Начатки приносились не только тем божествам, которые считались специальными покровителями земледелия вообще, или отдельных его отраслей (Деметра, Дионис и пр.), но и другим по различным причинам. Так, например, Матери богов во многих местах приносились блюда (κερνή), на которых были разложены по отделениям разного рода плоды: пшеница, ячмень, горох, чечевица и пр. (Афин. XI, 476). Аполлону и Артемиде в праздник Фаргелий приносились начатки плодов и свежие хлебы; Аполлону же и Горам осенью приносились начатки плодов под названием πυανόψια (откуда получил свое название месяц Pυανοψιών, встречающийся во многих ионических календарях). В Афинах в праздник Осхофорий приносились Афине виноградные гроздья.

Другой вид бескровных жертв представляют печения, различавшиеся по приготовлению, формам и названиям (πόπανα, πέμματα, μάζαι и др.). Своими формами печения нередко намекали на те или иные качества или обязанности богов. Так, например, Артемиде как богине луны приносились круглые лепешки (ἀμφιφώντες) или печения с рогами, Аполлону — печения в виде лиры, лука, стрелы и т.п. Особого упоминания заслуживают медовые лепешки (μελιτοῦτται), употреблявшиеся для умилостивления хтонических сил: их клали, например, в гроб умершим для укрощения пса Кербера, охранявшего вход в подземное царство, бросали змеям при гадании у Трофония, кормили ими священную змею на афинском Акрополе.

Печения жертвовались всем богам и притом с соблюдением тех же обычаев, которые соблюдались при кровавых жертвах: в жертву небесным богам они сжигались на алтарях, подземным богам и душам усопших — на жертвеннике (ἐσχάρα) или на гробнице, при жертвоприношении морским или речным богам — бросались в воду. Для сожжения использовали горючие материалы, дающие много дыма (кедровое, лавровое дерево, смола гумми). Иногда, впрочем, жертвенные печенья просто оставляли на алтарях.

Животные жертвы были самыми важными и самыми традиционными в течение всего античного периода. Выбор жертвенного животного был обусловлен определенными соображениями. Некоторых животных не приносили в жертву определенным божествам, например, козу — Афине; другие божества, напротив, «требовали» себе в жертву то или иное животное. Это предпочтение одних животных другим основывалось на том, что известное животное или было особенно любимо богом, или, напротив, считалось ему враждебным и ненавистным. Так обычно объясняется то обстоятельство, что Деметре приносили в жертву преимущественно свинью, а Дионису — козла, так как свинья наносит вред полям, а козел — винограду. Посейдон любил, чтобы ему приносили в жертву черных быков и лошадей. Богам рек приносили в жертву лошадей. Рыбу и дичь жертвовали редко (оленя приносили в жертву Артемиде, богине охоты), птиц — чаще (петуха — Асклепию, голубей — Афродите, перепелов — Геркулесу).

Самыми распространенными жертвенными животными были быки, овцы, козы и свиньи, причем самцов предпочитали самкам. Иногда для одной жертвы объединяли трех животных различных пород (τριττύς, τριττύα, suovetaurilia, solitaurilia), как у Гомера в «Одиссее», быка, барана и кабана. Иногда жертва состояла из значительного числа животных, а во время больших праздников в богатых городах число жертвенных животных доходило до ста. В Риме во время 2-й Пунической войны была принесена жертва из 300 быков. Даже частные лица иногда приносили дорогостоящие жертвы. Гекатомбой первоначально называлось жертвоприношение из ста животных, затем этим же словом обозначали всякую большую и торжественную жертву.

Животные, предназначавшиеся для жертвы, должны были быть здоровыми и без телесных недостатков, которых еще не использовали для работ. Особенно воспрещалось приносить в жертву рабочего быка. Для жертвенного животного также требовался определенный возраст. Относительно пола соблюдалось правило: мужским божествам приносили в жертву самцов, а женским — самок. Кроме того, учитывалось различие по цвету, причем верховным богам приносили в жертву животных белого цвета, а подземным и богам моря — черного цвета. Эти различия в общем были одинаковы у греков и римлян. Римляне разделяли жертвенных животных на majores и lactentes (взрослых и молочных), на victimae (быки) и hostiae (мелкий скот), преимущественно овцы (victima maior est, hostia minor).

1. Римская республика. Монетарий Авл Постумий Альбин (Aulus Postumius Albinus). Денарий серрат (AR 19mm, 4.16g), 81 до н.э. Av: бюст Дианы с луком и колчаном за спиной, выше — голова быка. Rv: сцена жертвоприношения быка; A POST A F S N ALBIN (А. Постумий Альбин сын Спурия Альбина).

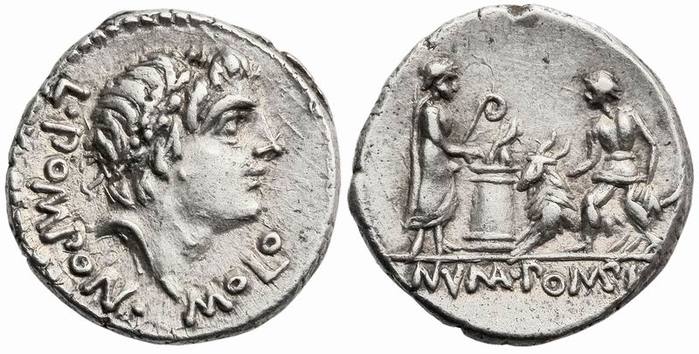

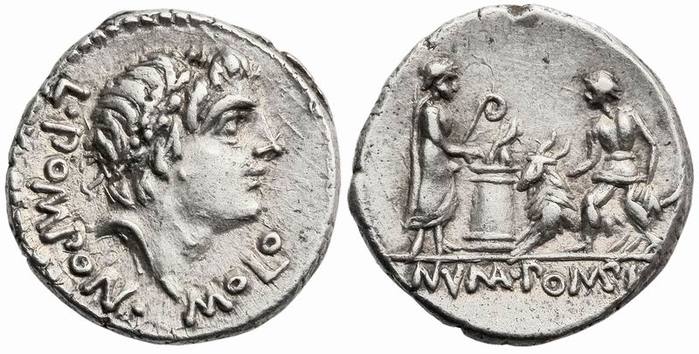

2. Римская республика. Л.Помпоний Моло (Lucius Pomponius Molo). Денарий (AR 20mm, 3.99g), 97 до н.э. Av: голова Аполлона в лавровом венке; L. POMPON. MOLO. Rv: царь Нума Помпилиус, с литуусом в руках, стоит перед горящим алтарём, виктимарий держит козла, приготовленного к закланию; NVMA POMPIL

Древнейшему греческому культу, также как и культу многих народов, не были чужды человеческие жертвы. Несмотря на то что в некоторых культах, равно как и в культе Ликейского Зевса, принесение человеческих жертв основано было на том воззрении, что божество находит наслаждение в человеческом мясе, по большей части жертвы эти имели основанием желание умилостивить божество принесением в жертву представителя народа, чтобы отвратить гнев бога, лежащий на всем народе.

Очистительные человеческие жертвы, перенесенные в Грецию извне, принадлежат к раннему периоду жизни греческого народа. Однако как только гуманистическое чувство народа начало крепнуть, человеческие жертвы были по большей части отменены. Там же, где они сохранились, такие жертвоприношения существовали фиктивно: их заменяли другими объектами, например, животными или неодушевленными предметами, или же смягчали иным способом. Так, для жертвы избирали преступников, которые до этого были осуждены на смерть. Иногда довольствовались только пролитием человеческой крови (сечение спартанских мальчиков возле алтаря Артемиды).

Человеческие жертвы при погребениях предназначались не богам, но теням умерших для удовлетворения гнева или чувства мести умершего. У римлян в отдаленной древности также существовали человеческие жертвоприношения для умилостивления подземных богов человеческой кровью. Но этот жестокий обычай здесь также был смягчен или отменен. По древнему закону Ромула, подземным богам посвящали некоторых преступников (например, изменников), и тот, кто убивал их, не считался преступником (parricida). Во время праздника Юпитера Латийского (Jupiter Latiarias) также приносили в жертву преступника. На праздниках (компиталиях) Мании, матери ларов, в жертву сначала приносили детей, а со времени Юния Брута — головки мака или чеснока (ut pro capitibus supplicaretur). В консульство Гн. Корнелия Лентула и П. Лициния Красса (97 до н.э.) человеческие жертвы были запрещены постановлением сената.

ВОЗЛИЯНИЕ

Возлияние¹ было центральным и жизненно важным аспектом древнегреческой религии и одной из самых простых и распространенных форм религиозной практики. Это один из основных религиозных актов, которые определяли благочестие в Древней Греции, начиная с бронзового века и даже доисторической Греции. Ритуал возлияния был частью повседневной жизни, и мог выполняться каждый день (и утром, и вечером).

_________________________

[1] λοιβή ἡ культовое возлияние; (λοιβαὴ Διός Aesch.; λ. οἴνου Plat.)

σπονδή, дор. σπονδά ἡ (преимущ. pl.) культ. возлияние; ex: τρίτα σπονδὰς ποιεῖν Xen. — совершать три возлияния (в честь Гермеса, Харит и Зевса-избавителя).

χοή ἡ [χέω] возлияние (преимущественно, в отличие от λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и меда) Hom., Trag., Her., Plut.; ex: χοέν или χοὰς χεῖσθαί τινι Hom., Aesch. — совершать заупокойное возлияние в честь кого-либо.

Совместная трапеза (συμπόσιον) была наиболее ярким выражением социальных, политических и религиозных отношений. Общая трапеза как социальное учреждение, в период приблизительно от 300 до н.э. до 300 н.э., у греков, римлян, египтян, имела одни и те же обычаи приема пищи, с похожей символикой и правилами. Общие трапезы становились частью обряда жертвоприношения, который был символом совместной трапезы богов и людей. Симпосий имел характер развлекательного, дискуссионного, философского общения членов формально организованного сообщества или религиозной группы.

Условно греко-римский пир был разделен на две части — первая предназначалась для приема пищи (δεῖπνον), а вторая — для винных возлияний (πόσις) и развлечений, которая предварялась жертвенным возлиянием вина, преимущественно, Дионису и Зевсу Спасителю.

Возлияние также совершалось при молитвах об успехе какого-либо предприятия, при торжественных договорах, при жертвоприношении в честь умерших. Возлияние, как и всякая жертва, совершалось чистыми руками, причем вино для жертвоприношения должно было быть чистым, а не смешанным с водой, за исключением возлияний Гермесу и жертвоприношений, приносившихся за столом. Кроме вина, для возлияний использовали мед, молоко, растительное масло. Вино никогда не приносили в жертву музам и нимфам, Гелиосу, Афродите Урании, аттическим Эвменидам. Возлияния мертвым состояли преимущественно из меда (μελίσπονδα) и вина, иногда мед смешивался с молоком (μελίκρατα γάλακτος).

ФИАЛА МЕЗОМФАЛ

Фиала (φιάλη) — древнегреческая плоская чаша без ручек, из керамики или металла, с краями слегка загнутыми во внутрь. Применялась как в бытовых целях, так и в качестве ритуальной посуды для возлияний богам (вином, молоком, водой). Часто в центре чаши делался полусферический выступ, тип подобных чаш называется фиала мезомфал (φιάλη μεσόμφαλος).²

_________________________

[2] φιάλη μεσόμφαλος τό фиала, чаша для возлияний с находящимся в самом центре выступом.

φιάλη (ᾰ) ἡ

1) сосуд для варки; ex: φ. ἀπύρωτος Hom.;

2) сосуд для питья, чаша; ex: (Pind., Her., Eur., Arph., Xen.; πίνειν ἐκ φιάλης Plat.);

3) ковш; ex: (φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι Plat.);

4) погребальный сосуд; ex: (τὰ ὀστέα ἐν φιάλη θεῖναι Hom.);

5) поэт. чашеобразный щит; ex: φ. Ἄρεως Arst.;

6) архит. чашеобразное углубление, щиток; ex: (αἱ ὀροφαὴ καὴ θύραι χρυσαῖς φιάλαις λιθοκόλλητοι Diod.)

ὀμφαλός ὁ

1) анат. пуп(ок) Hom., Plat., Xen.

2) острый выступ, шишка; ex: ἀσπίδος Hom.

3) стержень (в середине ярма);

4) перен. пуп, средоточие, центр; ex: θαλάσσης Hom.; ἄστεος, χθονός Pind.; τῆς γῆς Plat.

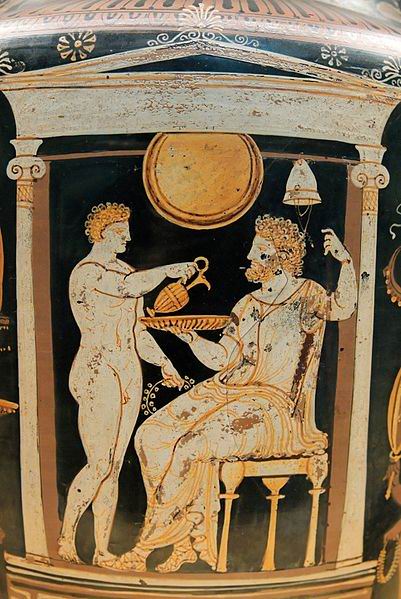

3. Сцена возлияния на алтарь во время симпосия (συμπόσιον, пиршество). Краснофигурная фиала, ок. 480 до н.э. Лувр. Париж.

4. Аполлон, с лирой в левой руке, совершает возлияние вином. Чернофигурный килик, ок. 460 до н.э.

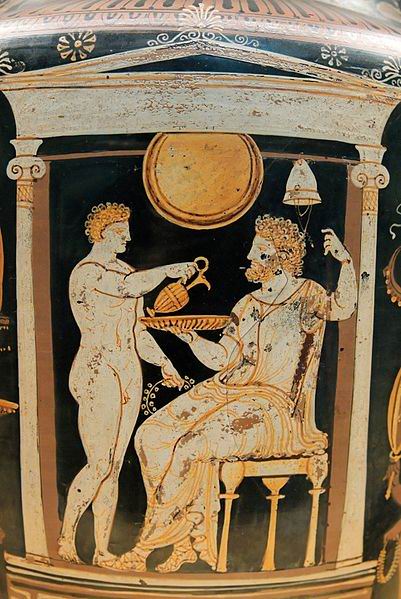

5. Сцена возлияния в фиалу Аида, сидящего на селле в проеме дистиля. Под антаблементом висит шапка-невидимка Аида (Ἄϊδος κυνέην — род башлыка, из шкуры животного, иногда металлический шлем), имевшая свойство делать надевшего ее невидимым. Она была подарена Аиду киклопами за то, что он освободил их (по приказу Зевса). Апулийский краснофигурный кратер, 340-320 до н.э.

6. Золотая фиала-мезомфал, IV в. до н.э. Боспорское царство, курган Куль-Оба.

7. Золотая фиала-мезомфал (d 230mm, h 40mm, 982g), эллинистический период (323-146 до н.э.). По торцу надпись: «[Посвящение] демарха Ахириса [стоимость или вес] 115 золотых [статеров]» (ΔAMAPXOY AXYPIOΣ / XPYΣOI Пbb)

Фиала из кургана Куль-Оба [4] выполнена в виде лучевой звезды, в которой 12 больших лучей и 12 меньшего размера, что наводит на мысль о знании мастера, изготовившего чашу, о суточном делении времени на 24 часа. Каждый из лучей несет изображение горгонейона. По краю чаши идет ряд из 24-х мужских голов с длинными бородами.

На фиале Ахириса (называемой так из-за посвящения на торце) изображены три кольца из 36 желудей и четвертое, внутреннее, из буковых орехов. В наиболее удаленном от центра кольце желуди чередуются с пчелами — два символа земных «плодов в изобилье», как писал Гесиод. В центре — большой омфал, который часто отождествляется с дельфийским омфалом, считавшимся центром Земли (в географическом смысле этого слова). Хотя пуп Земли изображался в виде камня яйцеобразной формы, вытянутого вверх. Омфал чаши, напротив, всегда выполнялся слегка приплюснутым.

С другой стороны, золотой шаровидный омфал на чаше Ахириса навевает аллюзии, связанные с солярным символизмом. Вытянутые (от центра к краю) желуди и орехи, также ассоциируются солнечными лучами. Солярная символика для ритуальных чаш — явление скорее естественное, нежели случайное. Любой круглый предмет украшался солнечным символом — круг с расходящимися лучами. Если для бытовых предметов это обычная практика, то для ритуальной утвари это тем более норма.

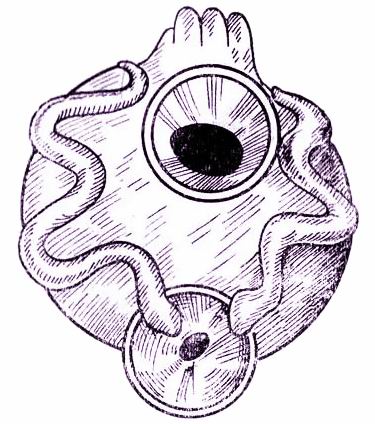

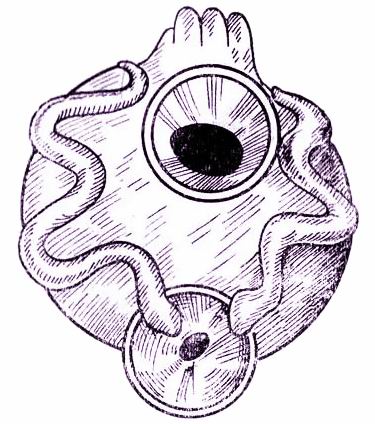

Помимо фиалы Ахириса, есть и другие чаши, на которых омфал выполнялся в виде шарообразного выступа. Однако всегда, может за редким исключением, омфал имеет приплюснутую форму. Это дает повод для предположения, что, вероятнее всего, «выпуклость» в центре чаши — является ничем иным как жертвенной медовой лепешкой, какие приносили хтоническим богам (Дионису Зимнему, Аиду, гениям местности, героям или просто умершим родственникам). Медовая лепешка, лежащая в центре фиалы, естественно, могла нести в себе солярный аспект, но это не символ солнца, как такового. Это символ несущий в себе солярную энергию жизни, так необходимую насельникам Аида. Тем же целям служили и медовые возлияния.

Фиалы с полусферой в центре, видимо, возникли, как канон, из-за чисто механического перенесения изображения фиалы с жертвенной лепешкой. Изначальное предназначение которой, как упоминалось выше, — ритуальное — возможность новопреставившемуся задобрить Кербера, спускаясь в царство Аида. Либо желание задобрить гения местности (или других хтонических богов), дабы те послали хороший урожай.

8. Фиала-мезомфал. Краснофигурная аттическая керамика, ок. 430 до н.э.

9. Апулийская краснофигурная фиала-мезомфал, ок. 320-300 до н.э.

Нельзя, однако, не отметить попытку, в римской ритуальной практике, обыграть сходство фиалы-мезомфал с солярным символом ☉ (круг с точкой в центре, заимствованный из египетской иероглифики). На иллюстрациях ниже мы видим фиалу (лат. patera), с расходящимися от омфала (лат. umbo) лучами, не только в руках усопшего, но и на стенках саркофага.

Крышка погребальной урны, II в. до н.э. Лувр. Этрусские древности.

_______________________

Крышка погребальной урны, III в. до н.э. Лувр. Этрусские древности.

_______________________

Саркофаг Ларции Сеянти. Национальный археологический музей, Флоренция. II в. до н.э.

_______________________

Саркофаг, III в. до н.э., Лувр.

_______________________

На передней стенке грифоны с двух сторон держат солнечный диск мало отличимый от фиалы в руках усопшего. Композиция с грифонами — это каноническая сцена, сохранившаяся в неизменном виде вплоть до Средневековья.

Деталь Скуола Сан-Марко, Венеция, 1260 г.

_______________________

ГИГИЕЯ

Гигиея (Ὑγιεία), пожалуй единственная из греческих богинь, которая, как правило, изображается со змеей на руках. И чаще всего она эту змею кормит из фиалы. Мне кажется, это неспроста. В свое время я сделал скромное предположение о том, что образ Гигиеи восходит корнями к египетской Уаджит. Уаджит часто изображали в виде урея над иероглифом «плетеная корзина» (nebet), который имеет значение «владычица» [Нижнего Египта]. Похожий иероглиф (shes, heb, обозначающий каменный плоский сосуд), часто взаимозаменяемо использовался с иероглифом «корзина». Иероглиф алебастровой чаши (shes, heb) отличается от иероглифа корзины (nebet) наличием ромба посредине. Возвращаясь к Гигиее, именно эти два (условно говоря) иероглифа (змею и чашу) она постоянно и держит в руках. Да и само имя богини (Ὑγιεία) говорит за себя. Буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обстоятельств, читается и как [ί], и как [ü]. При обычном переходе согласной γ («г») в «дж», имя Ὑγιεία с легкостью превращается в Уджиею, что мало чем отличается от Уаджит.

Отсюда вопрос, не была ли Гигиея первой, от которой пошла традиция иконографии богинь кормящих с рук гения местности, в образе змея? Кстати, Уаджит, как всякая богиня из свиты Ра, имела эпитет Око Ра. Вот прекрасное объяснение солярного символизма чаши, как атрибута богини Гигиеи-Уаджит. Хотя неизвестно, насколько был важен солярный символизм чаши для греков.

Любой круглый предмет украшался солнечным символом (круг с расходящимися лучами) — бытовая посуда, щиты, масляные лампы. Это обычная практика и самый простой рисунок. Но одно дело рисунок, и совсем другое — сферический выступ на дне ритуальной чаши. Кудрявец В.К. считает единственным смыслом наличия омфала в центре фиалы — это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), которая, в свою очередь, является заимствованным египетским солярным символом (круг с точкой внутри). Для этого он даже предлагает новый термин: «солнечная фиала». Из слова Атон (егип. Ἰtn, солнечный диск) Кудрявец выводит греческие имена Зевса (через θεόν, θεός) и Афины (в его изложении, женская форма имени Атон). Таким образом «солнечная фиала» в руке Афины, якобы должна демонстрировать ее солярную ипостась. Солкин именует эпитетом Атонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню Хатхор-Сехмет, что, очевидно, соответствует эпитету Око Ра, который носили многие богини из свиты Ра.

посуда, щиты, масляные лампы. Это обычная практика и самый простой рисунок. Но одно дело рисунок, и совсем другое — сферический выступ на дне ритуальной чаши. Кудрявец В.К. считает единственным смыслом наличия омфала в центре фиалы — это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), которая, в свою очередь, является заимствованным египетским солярным символом (круг с точкой внутри). Для этого он даже предлагает новый термин: «солнечная фиала». Из слова Атон (егип. Ἰtn, солнечный диск) Кудрявец выводит греческие имена Зевса (через θεόν, θεός) и Афины (в его изложении, женская форма имени Атон). Таким образом «солнечная фиала» в руке Афины, якобы должна демонстрировать ее солярную ипостась. Солкин именует эпитетом Атонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню Хатхор-Сехмет, что, очевидно, соответствует эпитету Око Ра, который носили многие богини из свиты Ра.

Этимология имени Афины от египетского эпитета Атонет мной ранее рассматривалась в теме Эгида. Единственное, что смущает во всем этом «солярном символизме» Афины — это полное отсутствие каких бы то ни было свидетельств этой самой солярности. Ее символ — сова, птица ночная. «Сова Минервы вылетает в полночь». А девственность самой богини говорит о ее откровенно лунном аспекте. Вообще традиция отождествления богинь с земным аспектом, в образе богини-матери, и лунным аспектом, в образе девы, уходит в глухую древность Древней Греции. Хотя, отдадим должное, воинственность Сехмет Афина восприняла в полном объеме. Впрочем, не только воинственность. Посмотрим, что еще интересного об Афине повествуют ученые мужи античности.

Согласно Плутарху, во время строительства здания Парфенона в Афинах, «самый энергичный и самый ревностный из мастеров поскользнулся и упал с высоты. Он был в самом тяжелом состоянии, и врачи считали его положение безнадежным. Перикл упал духом, но богиня [Афина], явившись ему во сне, дала указание, как лечить пострадавшего. Применив это лечение, Перикл быстро и без труда его вылечил. В честь этого излечения он поставил медную статую Афины Гигиеи (Целительницы) на Акрополе возле алтаря, который, как говорят, существовал там уже раньше» (Плутарх. Перикл 13). Ту же самую историю с небольшими вариантами передает и Плиний (Естественная история, XXII, 44). При этом он добавляет, что лекарством служила трава, названная после исцеления в честь богини «парфением». На акрополе было найдено основание статуи Афины Гигиеи работы скульптора Пирра с посвятительной надписью: «Афиняне Афине Целительнице. Сделал Пирр, афинянин».

Небольшой храм, посвященный как Афине Гигиее так и Гигиее, дочери Асклепия, был расположен на юго-востоке центрального здания Пропилей. Изображали Гигиею в виде молодой женщины, кормящей змею Асклепия из чаши. Культ Афины Гигиеи на Акрополе датируется VI в. до н.э. в соответствии с эпиграфической надписью, в то время как культ Гигиеи датируется приблизительно 420 до н.э. Поэтому имеет смысл рассматривать культ Гигиеи как дубликат культа целительницы Афины Гигиеи, тем более, что богиню Гигиею считали дочерью Асклепия и Афины (Павсаний. Описание Эллады I 23, 5).

Даже вернее было бы говорить об отделившейся ипостаси Гигиеи (целительницы) от Афины (воительницы). Общие корни Афины и Гигиеи хорошо просматриваются в иконографии богинь кормящих змея из фиалы. Только Гигиея кормит безымянного змея (хотя иногда змея идентифицируют как Гликона), а Афина кормит Эрихтония, но, в обоих случаях, змей представляет из себя гения местности.

Еще одна богиня-кормилица змеи — римская Салюс — это абсолютный список с Гигиеи. Сложно говорить о значимости этой богини в доимперский период. Но, в любом случае, ее статус резко поднялся во времена Империи, когда Салюс стала почитаться как охранительница императора. Иконография Салюс полностью копирует Гигиею. Собственно Салюс — это и есть Гигиея, просто, для удобства, имя греческой богини перевели на италийский.

ὑγίεια, ὑγεία, редко ὑγιεία, ион. ὑγιείη и ὑγείη (ῠ) ἡ

1) здоровье; ὑ. φρενῶν Aesch. — здравый смысл; ὑγίεαι καὴ εὐεξίαι Plat. — здоровье и благосостояние;

2) исцеление, выздоровление; (πάσης νόσου Men.).

salus, -utis f [salvus]

1) здоровье, здоровое состояние;

2) благо, благополучие, благосостояние, благоденствие (civium C);

3) спасение, избавление, сохранение жизни (certare pro salute Sl): saluti esse alicui C служить к чьему-л. спасению;

4) спаситель (Lentulus s. nostrae vitae C);

5) средство к спасению, возможность спасения (nullam salutem reperire C);

6) привет, поклон;

7) ласк. радость (quid agis Pl).

Любопытно, что слово salus — мужского рода. Поэтому логичней было бы называть богиню именем Salutis. Возможно, путаница пошла от того, что изображение Салюс на монетах часто сопровождается легендой SALVS AVG (salus Augusti). Но эта легенда переводится как пожелание здоровья императору, и к богине имеет опосредованное отношение.

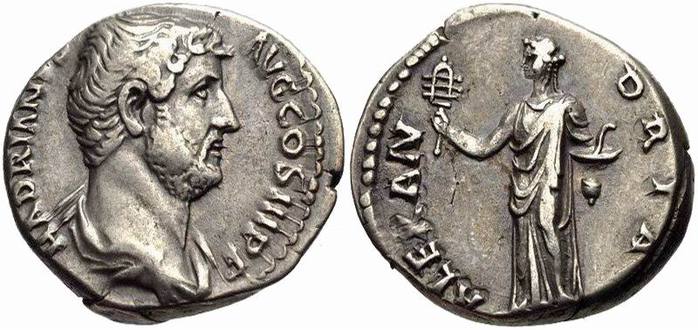

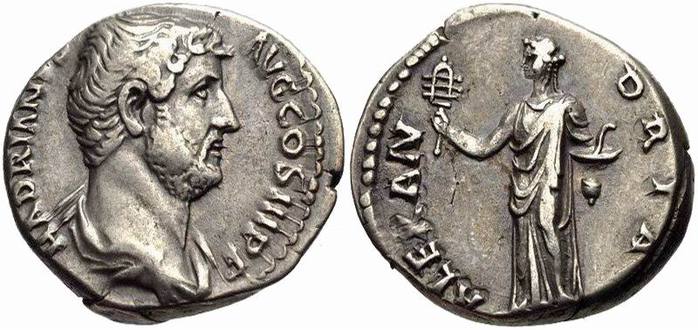

16. Адриан (117-138). Рим. Сестерций (Æ 31mm, 24.40g). Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Салюс протягивает жертвенную лепешку змею, обвивающему алтарь, в левой руке держит патеру; SALVS AVG / S C

17. Диадумениан (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; 218), соправитель своего отца Макрина. Никополь на Истре, Нижняя Мезия. Æ 27mm, 217/8г. Av: бюст Диадумениана; K M OΠΠEΛI ANTΩ ΔIAΔOYMENIANOC. Rv: девушка, с завязанными глазами, кормит гения в образе змея; YП CTATI ΛONГINOY NIKOΠOΛITΩN ПPOC ICTPΩ

18. Л.Росций Фабат (L.Roscius Fabatus), легат Цезаря. Денарий-серрат (AR 3.82g), 59 до н.э. Av: голова Юноны Соспиты в козлиной шкуре, слева — патера (фиала-мезомфал); L ROSCI. Rv: девушка, с завязанными глазами, совершающая приношение гению местности в образе змея; слева коринфский шлем; FABATI

19. Трикка (Τρίκκη), Фессалия. Обол (AR 12mm, 0.92g), ок. 440-400 до н.э. Av: конь скачущий влево. Rv: Гигиея, кормящая змею из патеры; TΡIKKAIΩN

20. Элагабал (218-222). Рим. Денарий (AR 22mm, 4.91g). Av: бюст Элагабала в короне; IMP CAES MAVR ANTONINVS AVG. Rv: Салюс кормит из патеры гения в образе змея; SALVS ANTONINI AVG

21. Каракалла (198-217). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.61g), 205г. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: Салюс на троне кормит из патеры гения в образе змея, обвивающего алтарь; PONTIF TR P VIII COS II

22. Марк Аврелий и Люций Вер (соправители с 161г.). Рим. Медальон (Æ 42mm), 161г. Av: бюсты двух императоров, обращенные друг к другу; IMP ANTONINVS AVG COS III IMP VERVS AVG COS II. Rv: Салюс на троне кормит из патеры гения в образе змея, обвивающего алтарь.

23. Марк Аврелий (161-180). Рим. Сестерций (Æ 24.93g), 162/3г. Av: бюст Марка Аврелия; IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG P M. Rv: Салюс, со скипетром в левой руке, кормит из патеры змея, обвивающего алтарь; SALVTI AVGVSTOR TR P XVII / COS III / SC

24. Антонин Пий (138-161). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.48g), 148/9г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII. Rv: Фортуна, с корабельным рулем в левой руке, кормит из патеры змея, обвивающего алтарь; внизу, рядом с рулем — сфера; COS IIII

25. Каракалла (197-217). Сердика, Фракия. Æ 30mm (18.71g). Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ΑΥΤ Κ Μ ΑΥPΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Rv: сидящая Афина в коринфском шлеме кормит из чаши змея Эрихтония, обвивающего оливковое дерево; справа щит, на котором сидит сова; ΟΥΛΠΙΑC CЄΡΔΙΚΗC

26. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.48g), ок. 134-138гг. Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Исида в правой руке держит систр, в левой — патеру со змеей; ALEXANDRIA

27. Памфилия. Статер (AR 23mm, 10.64g), ок. 380-340 до н.э. Av: Афина в аттическом шлеме держит на руке крылатую Нику, левой рукой придерживая щит и копье; слева у ног — Эрихтоний. Rv: Аполлон с патерой и скипетром перед алтарем.

ЩИТ

Если рассматривать форму фиалы-мезомфал как попытку обыграть солярный символизм ритуальной чаши, то было бы не лишним вспомнить еще один интересный атрибут, несущий в себе солярный аспект. Это щит. Щит с фиалой связывает не только круглая, слегка выгнутая форма, у щитов в центре тоже находился выступ-омфал. Италики, к слову сказать, выпуклость в центре щита (равно как и в центре чаши) называли умбон (umbo). Термины «умбон» и «омфал» — равнозначны и в наши дни (и для чаши, и для щита).³

28. Марк Аврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 161-180). Пергам, Мизия. Магистрат Тиллий Кратипп (strategos A.Tyllios Kratippos). Медальон (Æ 33.49g), ок. 161-165гг. Av: бюст Марка Аврелия в лавровом венке; AYT KAI M AYPH ANTΩNEINOC. Rv: Афина в аттическом шлеме стоит перед священым оливковым деревом, которое обвивает Эрихтоний; справа — щит и копье; EΠI CTPA A TYΛ KPATIΠΠOY ΠEPГAMHNΩN / ΔIC NEOK

29. Клодий Альбин (193-197). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 20.14g), ок. 194/5г. Av: бюст Клодия Альбина; D CLOD SEPT ALBIN CAES. Rv: Минерва Примирительница (Minerva Pacifica) в коринфском шлеме, опирается о щит, придерживая копье; в правой руке — оливковая ветвь; MINER PACIF / COS II / S C

_________________________

[3] umbo, -onis m выпуклость, выступ в середине щита (служившего в рукопашном бою ударным оружием).

ὀμφαλός ὁ острый выступ, шишка (ἀσπίδος — щит Hom.).

φιάλη (ᾰ) ἡ

1) сосуд для варки;

2) сосуд для питья, чаша;

3) ковш;

4) погребальный сосуд;

5) поэт. чашеобразный щит; (φιάλη Ἄρεως Arst.).

Если рассуждать логически, можно сделать очевидное предположение, если схожие элементы разных девайсов имеют аналогичное название, то мы имеем дело с заимствованием. Омфал в центре чаши не имеет прикладного характера, это чисто символьный элемент. Напротив, омфал щита, часто острый и удлиненный, использовался в ближнем бою для нанесения противнику поражающего удара. О щитах с острым омфалом упоминает еще Гомер.

«Находящийся в месте пупа» — это кривой перевод, но пример из Гомера исправляет трудности перевода: «выступ щита».

Отметим все же, что, помимо ударной функции, главное предназначение щита — защита. У небольших и средних размеров щитов ручка, за которую щит держали, находилась в центре. И, таким образом, умбон огибал кулак. Поэтому, в большинстве своем, форма умбона — сферическая. Т.е., возвращаясь к практичности, предназначение умбона-омфала на щите — понятно, ибо он был важным (чтобы не сказать, необходимым) элементом конструкции. Из этого можно допустить теоретическое предположение, что, именно, щит мог послужить примером для подражания, т.е. переноса центрального символьного элемента на конструкцию сакральной чаши, с целью усиления символьной значимости.

PS

Кстати, италийский термин umbo (умбон), вероятно, имеет греческую этимологию:

ὑβός, v. l. ὗβος 3 (ῡ) горбатый Theocr.

ὗβος, v. l. ὕβος ὁ выпуклость, горб; (ἐπὴ τῷ νώτῳ, sc. τῶν καμήλων Arst.).

Понятно, что «горбатость» — это выпуклость сзади, а если оно же спереди, то это просто «выпуклость» — греч. ὑβός, лат. umbo.⁴

_________________________

[4] Буква m в слове umbo (умбон) появилась не случайно. Буква β (τό βῆτα — бета, 2-я буква др.-греч. алфавита), в новогреческом стала произноситься как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [ν]. И название ее, соответственно, поменялось на «вита». Сегодня звук «b» в греческом встречается только в заимствованиях и передается сочетанием букв μπ, например: Μπαχάμες (Багамы), μπανάνα (банан). Но, чтобы новое правило грамматики вошло в обиход, понадобилось некоторое (довольно продолжительное) время, что хорошо видно на примерах написания слова «суббота» в Египте, в IV в. н.э., которые дает Епифаний Саламинский: Σαμβαθον, Сαμφαθον, Сαμαθον (Epiphanius' Sabitha In Egypt: Σαμβαθον/cαμφαθον/cαμαθον. Mayerson Philip).

• Епифаний Саламинский (греч. Ἐπιφάνιος Σαλαμίνιος; ок. 310/20-403) был епископом Саламина (Кипр), в конце IV века.

ФРАКИЙСКИЕ ФИАЛЫ

Фиала (h 9cm; d 13.7cm), серебро, позолота, начало III в. до н.э. Литье, дополнительное оформление путем пластической деформации, чеканка различными пуансонами.

Фонд «Фракия» с музеем «Васил Божков». Инв. № ВБ-Тр-02151.

Это одна из крупных фиал-мезомфал ахеменидского типа с одинаковой высотой тулова и горловины. Тулово покрыто вертикальными мелкими каннелюрами, разделенными между собой позолоченными полосками. Снаружи донце окружено рельефным концентрическим поясом. На месте омфала прикреплена золотая 18-листная розетта, а поверх нее — небольшой 8-листный цветок. С внутренней стороны на омфал прикреплена серебряная с позолотой эмблема с изображением головы сатира в венке из плюща. Под подбородком на шее завязана шкура. Звериные уши повернуты вперед и детально прорисованы. Пластично смоделированные черты лица подчеркивают буйный характер сатира. Поворот головы, складки над бровями, широко раскрытые глаза с обозначенными зрачками и плотно сжатые маленькие губы подчеркивают характер участника торжественного шествия Диониса.

______________________

Фиала (h 4.5сm; d 11.7сm). Серебро, первая половина ІV в. до н.э. Рогозенский клад.

Региональный исторический музей, г.Враца. Инв. № Б 431.

Орнаменты внутри сосуда представлены в негативе, а с внешней стороны переданы объемно. Рельефы выполнены в двух ярусах: первый, около омфала, состоит из изображений плодов миндаля, чередующихся с цветками лотоса. Второй ряд выполнен из восьми женских голов, между которыми выбиты трехлистные пальметты. Головы имеют треугольные лица, сросшиеся над носом брови, тонкие губы, большие миндалевидные глаза, очерченные тонким рельефным контуром. Волосы, завивающиеся в нижней части в спирали, проработаны насечками.

______________________

Фиала (h 3.5сm; d 25сm), золото, конец ІV в. до н.э. Клад из Панагюриште.

Региональный археологический музей. Пловдив. Инв. № 3204.

Чаша имеет широкий горизонтальный край устья и омфал. Омфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. Поверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. Внутренняя состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепляющие стенки сосуда и омфал. Далее идет ряд из 24 желудей. Следующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. Они пропорционально увеличиваются в размерах и образуют исходящие из центра радиусы. Человеческие головы — это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитателями южного края, окруженного океаном земного диска. Согласно эллинским верованиям, эфиопы первыми стали совершать возлияния в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. Поэтому головы эфиопов превратились в символ благоденствия. В святилище Немезиды (IV в. до н.э.) под Рамнунтом, Аттика, статуя богини держит в руке подобную фиалу.

Чаша имеет широкий горизонтальный край устья и омфал. Омфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. Поверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. Внутренняя состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепляющие стенки сосуда и омфал. Далее идет ряд из 24 желудей. Следующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. Они пропорционально увеличиваются в размерах и образуют исходящие из центра радиусы. Человеческие головы — это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитателями южного края, окруженного океаном земного диска. Согласно эллинским верованиям, эфиопы первыми стали совершать возлияния в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. Поэтому головы эфиопов превратились в символ благоденствия. В святилище Немезиды (IV в. до н.э.) под Рамнунтом, Аттика, статуя богини держит в руке подобную фиалу.

Вся поверхность сосуда между головами покрыта сложным узором из пальметт, выполненных в более низком рельефе. Снаружи, под краем устья, врезаны две надписи, указывающие вес фиалы в двух различных единицах измерения: в драхмах — HPDDDDП I; и в статерах города Лампсак — H. Еще один врезной знак находится с внутренней стороны умбона: М.

В 1949г. в ходе земляных работ в местности Мерул неподалеку от города Панагюриште был обнаружен комплект изделий из золота общим весом в 6kg 164g. Девять сосудов представляют собой великолепные образцы искусства мастеров ювелиров раннеэллинистической эпохи: древнегреческие мотивы и стилистические приемы сочетаются в них с фракийскими и ахеменидскими. В научной литературе эти изделия датируются концом IV — началом III в. до н.э. Предположительно сосуды были изготовлены в малоазийском городе Лампсак, либов местной фракийской мастерской и принадлежали прославленному правителю из племени одриссов Севту III (около 330-297 до н.э.).

Предание земле изделий из драгоценных металлов и монет входило в обрядовые функции правителя. Зарытые в землю, они становились священным даром, сакрализующим пространство, и одновременно с этим отмечающим основные космогонические обряды рождения нового царя и священного брака с Великой богиней-матерью. В традиции устного фракийского орфизма захоронение дара представляет собой действие-именование Сына Великой богини-матери. Он является одновременно (северным) Солнцем и Огнем, но мыслим и в позиции священного брака, т.е. в момент его обрядовой смерти, в момент нового рождения.

______________________

Фиала-мезомфал (h 5сm; d 13.5сm), серебро, начало V в. до н.э. Ковка, чеканка отдельных деталей, басма.

Фонд «Фракия» с музеем «Васил Божков» Инв. № ВБ-Тр-02230.

Сосуд относится к так называемому ахеменидскому типу — форма полусферическая с вытянутым наружу прямым устьем и невысоким, плоским омфалом. В средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. Орнаментику нижней части составляют широкие врезанные языки. Они связывают между собой миндалины, тем самым очерчивая дно фиалы. Пространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состоят из заштрихованного овала и цветного бутона и связывают миндалины друг с другом.

Сосуд относится к так называемому ахеменидскому типу — форма полусферическая с вытянутым наружу прямым устьем и невысоким, плоским омфалом. В средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. Орнаментику нижней части составляют широкие врезанные языки. Они связывают между собой миндалины, тем самым очерчивая дно фиалы. Пространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состоят из заштрихованного овала и цветного бутона и связывают миндалины друг с другом.

Первые экземпляры фиал ахеменидского типа датированы концом VI в. до н.э. Миндалевидные фиалы обнаружены в кладах и погребениях Фракии. Наиболее ранней из них считается серебряная фиала из захоронения в Мушовице близ Дуванли. Близкие параллели известны среди серебряных фиал из гробницы Икизтепе, Лидия, датированные концом VI — началом V в. до н.э.

______________________

Фиала (h 4сm; d 18.8сm), серебро, ІV в. до н.э.

Региональный исторический музей, г.Враца. Инв. № Б 465.

Сосуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. Дно с внешней стороны украшено выбитым пояском ов. В центре дна изнутри находится позолоченный умбон в форме полусферы. От него радиально отходят 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру языкообразных листов, позолоченных через один и чередующихся с мелкими стреловидными отростками. Во внешнем декоративном ярусе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихся с пальметтами. Грифоны сидят на задних лапах, их головы повернуты назад. Тела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. Грива передана снопами, обрамляющими голову. Крылья обозначены так же, как и грива. Во внешнем ярусе перья переданы рельефными продольными насечками.

Сосуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. Дно с внешней стороны украшено выбитым пояском ов. В центре дна изнутри находится позолоченный умбон в форме полусферы. От него радиально отходят 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру языкообразных листов, позолоченных через один и чередующихся с мелкими стреловидными отростками. Во внешнем декоративном ярусе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихся с пальметтами. Грифоны сидят на задних лапах, их головы повернуты назад. Тела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. Грива передана снопами, обрамляющими голову. Крылья обозначены так же, как и грива. Во внешнем ярусе перья переданы рельефными продольными насечками.

Тип фиалы, как и растительный орнамент из розетт и пальметт, были широко распространены во фракийском искусстве. Согласно античной мифологии, грифоны были стражами золота, которое выходило из земли, обитателями пограничной зоны между реальным и загробным миром, спутниками богов, в том числе и Аполлона, который в сцене возвращения из Гипербореи часто был представлен верхом на грифоне или же в колеснице, запряженной грифонами. Образ мифического животного, сочетающего мощь льва и орла, несет большую семантическую нагрузку. В нем было закодировано верховное ураническое божество, царь-жрец, гарант божественного бессмертия. Вероятно, это стало причиной частого появления этого образа в декоративных мотивах произведений фракийского искусства.

______________________

Сервиз Аполлона. Четыре серебряные фиалы (h 3.6сm, d 12.4-14.8сm). Кувшин (17.9сm). Серебро с позолотой, V-ІV в. до н.э.

Рогозенский клад. Региональный исторический музей, г.Враца. Инв. № Б 540.

Три другие фиалы — однотипны, имеют широкое устье с отогнутым краем и полусферическое тулово, украшенное ярусом из насечек и радиально расположенными каннелюрами. На умбоне изображена рельефная мужская голова с классическими чертами лица. Иконографический тип ближе всего к изображениям Аполлона. Вероятно, фиала была сделана в царских мастерских Котиса І специально для ритуального сервиза.

Кувшин массивный, литой, листовая позолота нанесена до гравировки надписи точечным пуансоном. Серебро высокой пробы (96.8%). Тулово сосуда яйцевидной формы, декорировано двумя рельефными ярусами с овами, расположенными в основании шейки и по плечикам. По краю устья поверх позолоченной ленты выгравировано: ΚΟΤΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΙΣ (Котис, сын Аполлона). Надписью передается доктринальная позиция правителя как сына Солнца, по-древнегречески обозначенного именем Аполлон. Тем не менее самым важным в надписи является обозначение позиции самого царя, которая определена существительным «пайс».⁵ Эта лексема была выбрана вместо «сын» (γιός)⁶ не случайно: ее мистериальный смысл включает не только семантику родства, но и привносит элемент священнодействия.

____________________________

[5] παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ (voc. παῖ — эп. тж. πάϊ; pl.: gen. παίδων, dat. παισί — эп. παίδεοσι)

1) ребенок, дитя, мальчик или девочка;

π. παιδός Hom., Plat. — внук;

πέτρας ὀρείας π. Eur. — дитя горных скал, т.е. Эхо;

ἐκ παιδός Plat. — с детства;

ἀμπέλου π. Pind. — дитя виноградной лозы, т.е. вино;

παῖδες τᾶς ἀμιάντου Aesch. — дети морской пучины, т.е. морские животные

2) pl. сыны (в описаниях, преимущ. не переводится)

οἱ παῖδες Ἀσκληπιοῦ Plat. — сыны Асклепия, т.е. врачи;

Λυδῶν παῖδες Her. — лидийцы;

οἱ ζωγράφων παῖδες Plat. — живописцы.

[6] γιός ὁ сын; ex.: θετός γιός приемный сын.

Вероятно, кувшин вместе с четырьмя фиалами представлял собой специальный ритуальный сервиз, который служил для посвящений в орфические мистерии. Возможно, он был подарен одрисским царем Котисом І трибальскому правителю Галесу.

В древней Фракии было известно два доктринальных пути бессмертия для царей-жрецов и воинов: один из них можно назвать Аполлоновым (постигнутым способом очищения), другой — Дионисийским (через кровавое жертвоприношение). Обрядовый «сервиз Аполлона» из Рогозенского клада, подаренный одрисским царем Котисом І (383-359 до н.э.) трибальскому правителю, вероятнее всего, и предназначался для совершения возлияний водой и медом. Считалось, что это священные жидкости бога Солнца, Сына Великой богини-матери, в его уранической сущности. Визуализация священного брака Великой богини со своим Сыном укрепляла надежду на то, что божественная энергия этого союза вливается в посвященного и ведет его к бессмертию.

______________________

ФРАКИЙСКИЙ ОБРЯД

Елка Пенкова

Фракийское направление одно из древнейших направлений эллинизации балканско-анатолийского региона. Начиная со второй половины ІІ тыс. до н.э. во фракийской среде оформляется и осмысливается идея взаимодействия «земля-небо», которая приобретает характер религиозно-политической доктрины, условно названной профессором А. Фолом «фракийским орфизмом».

Культ Диониса во Фракии засвидетельствован множеством исключительных объектов и находок, самыми ранними из которых являются могильники с богатым инвентарем из некрополя близ села Дуванли в районе Пловдива. Основой дионисийства является вера в умирающего и заново рождающегося бога, который в древней Элладе был преимущественно покровителем вегетативного цикла (за исключением некоторых мистериальных празднеств), а во Фракии — символом и воплощением перехода от жизни к загробному миру. Фракийский Дионис — Сын Великой богини-матери, переживающий свое собственное жертвоприношение в образе быка, барана или козла. В своей смерти, через вытекающую из ран и впитывающуюся в почву кровь, Дионис снова соединялся с землей священным браком и давал жизнь своему сыну, правителю социума. Фракийский Дионис — Бог-Солнце, называемый Сабазием, и Бог-Огонь, называемый Загреем — это бог, который обладает верующим в него, очищает и освобождает его, потому что он «бог внутри» верующего. В известном фракийском прорицалище днем Дионис идентифицировался с Солнцем, а ночью — с Огнем. Жрецы распознавали божественную волю по лучам солнца, падающим на алтарь, и по языкам пламени, взвивающимся в темное небо.

Бык являлся основным зооморфным проявлением хтонических (Загреево-Дионисийских) ипостасей Сына Великой богини-матери. В орфических гимнах Диониса призывали явиться в образе «трехлетнего быка», обращались к нему как к «огнерожденному» и «быколикому», «двурогому» и т.д. Убиение быка и принесение его в жертву представляло собой символическое соединение дающей жизнь крови с землей. Через этот акт участники обряда сопереживали таинство смерти и священного брака. Одновременно с этим бык являлся и воплощением бога, поэтому во время жертвоприношения плоть животного расчленялась (разрывалась) на куски, и жрецы вкушали ее с кровью, дабы ввести бога в свое тело и поселить его в нем. В этом обряде бог-бык умирал и снова рождался. Литературная обработка обряда впоследствии вывела из сюжета о разорванном на куски и съеденном титанами Загрее орфический антропологический миф.

В контактных зонах эллинских полисов в понтийском регионе Дионис чаще всего появляется в погребальном контексте или же в связи с аттическими празднествами, такими как Великие Дионисии, Ленеи и Анфестерии. В вазописи он представлен в сценах открытой для всех оргиастической обрядности, вероятно, подобной той, что описана Геродотом в повествовании о царе скифов Скиле в Ольвии (Herod. ІV, 79-80).

Сочетание солярности и хтонизма и наименование двух ипостасей Сына Великой богини-матери — Аполлоновой и Дионисийской — результат так называемой «Дельфийской реформы» VІІІ в. до н.э. (Фол. 1998а; 2002); вплоть до Диодора жреческий род в Дельфах назывался Фракиды (ХVІ 23,3). Эта реформа состояла в эллинизации веры и наречение именами двух ипостасей Сына Великой богини-матери, который в доэллинистический период оставался анонимным. Бог приплыл в Дельфы, то есть на север с юга, в образе дельфина (Hymn. Hom II 315-318). Или, согласно другим версиям, на спине дельфина. В вазописи и в письменных источниках дельфины связаны с Аполлоном и Дионисом. Крылатый дельфин — образ-символ, имеющий большую смысловую нагрузку. Он может передвигаться по морю, которое для эллинов после Гомера окрашено красным — цветом вина, но он также может лететь по воздуху. С помощью дельфинов легче всего попасть из мира мертвых в мир бессмертных. В этом смысле, дельфин — прекрасный символ, сочленяющий морское (потустороннее) пространство и небесное (ураническое).

В олимпийской религии Дионис — властелин смерти, бог, который приходит и уходит, его ритуальные возвращения во время праздников случаются раз в два года (Триетериды) или ежегодно (Анфестерии). В Дельфах он властвует в святилище в зимние месяцы, когда Аполлон на колеснице, запряженной лебедями, улетает в страну гипербореев. Его передвижение — связующая нить двух пространств — земного и подземного, где символика Диониса наилучшим образом конструирует свои знаки: «Солнце в загробном мире», «пылающая лоза, дочь черной земли», «питающий огонь Диониса и холодный плющ, его защитник, обвившийся вокруг него при его рождении», «фонтаны плюща с воды цвета вина», «черный цветок», «факел в ночи». В знаменитом фракийском святилище Диониса, о котором впервые упоминает Геродот (VІІ. 111.2), царско-жреческий род бессов⁷ выполнял прорицательские функции. Светоний (Aug. 94, 6) сообщает о гадательной практике, в которой божественную волю распознавали по всполохам огня на алтаре, изливая на него неразбавленное вино.

____________________________

[7] Βέσσοι, Βεσσοί οἱ бессы (племя во Фракии) Polyb., Anth.

Аристотель в своем труде «О чудесах, про которые я слышал» (842, 15-24) упоминает подобное (или то же) святилище, в котором во время праздника и жертвоприношения вспыхнувший огонь знаменовал плодородный год. В конце ІV — начале V в. неоплатоник Макробий (Sat. I, 18, 11), рассуждая о дуалистической солярно-хтонической (Аполлоно-Дионисийской) вере фракийцев, ссылается на Александра Полигистора (первая половина І в. до н.э.): «Мы знаем также, что во Фракии Солнце и Либер — одно (божество), которое они, называя его Сабазием, чествуют с великолепной религиозностью… На вершине Зилмисос этому богу воздвигнуто святилище круглой формы, крыша которого в середине открыта небу».

https://newparadigma-ru.livejournal.com/53928.html

Фракийское золото из Болгарии. Выставка в ГИМ. Москва. 2013г.

_______________________________

Метки:

Фиала

Афина

Гигиея

Дионис

Нумизматика

Жертвоприношение

Этимология

Фракия

Греция

В широком смысле, под жертвоприношением подразумевается любое приношение богам, которым выражается зависимость от них, благоговение и благодарность, или посредством которого желают приобрести божественную милость. Под понятие жертвоприношение подходят и священные подарки, которые отличаются от жертвы в собственном смысле тем, что они предназначаются богам для постоянного пользования, между тем как собственно жертва доставляет им только сиюминутное наслаждение. К жертвоприношениям относятся и те предметы, которые клали или вешали в храме, но которые там долго не оставались, например, первые плоды, цветы и т.п. (ἀκροθίνια, primitiae). У греков и римлян жертва была главной частью культа и самым важным актом большей части праздников. Жертвоприношения приносились как в праздничные дни, так и в обыкновенные, притом как частными лицами, семействами, родами, так и от лица всего государства. Их приносили при каждом значительном событии в жизни как частного лица, так и народа. Жертвоприношение можно разделить на два основных вида: кровавые и бескровные.

К бескровным жертвам относятся первые плоды полей и садов (ἀπαρχαί — «начатки, первинки, первый сбор плодов»), что составляет самый древний вид жертвы раннего периода. Начатки приносились не только тем божествам, которые считались специальными покровителями земледелия вообще, или отдельных его отраслей (Деметра, Дионис и пр.), но и другим по различным причинам. Так, например, Матери богов во многих местах приносились блюда (κερνή), на которых были разложены по отделениям разного рода плоды: пшеница, ячмень, горох, чечевица и пр. (Афин. XI, 476). Аполлону и Артемиде в праздник Фаргелий приносились начатки плодов и свежие хлебы; Аполлону же и Горам осенью приносились начатки плодов под названием πυανόψια (откуда получил свое название месяц Pυανοψιών, встречающийся во многих ионических календарях). В Афинах в праздник Осхофорий приносились Афине виноградные гроздья.

Другой вид бескровных жертв представляют печения, различавшиеся по приготовлению, формам и названиям (πόπανα, πέμματα, μάζαι и др.). Своими формами печения нередко намекали на те или иные качества или обязанности богов. Так, например, Артемиде как богине луны приносились круглые лепешки (ἀμφιφώντες) или печения с рогами, Аполлону — печения в виде лиры, лука, стрелы и т.п. Особого упоминания заслуживают медовые лепешки (μελιτοῦτται), употреблявшиеся для умилостивления хтонических сил: их клали, например, в гроб умершим для укрощения пса Кербера, охранявшего вход в подземное царство, бросали змеям при гадании у Трофония, кормили ими священную змею на афинском Акрополе.

Печения жертвовались всем богам и притом с соблюдением тех же обычаев, которые соблюдались при кровавых жертвах: в жертву небесным богам они сжигались на алтарях, подземным богам и душам усопших — на жертвеннике (ἐσχάρα) или на гробнице, при жертвоприношении морским или речным богам — бросались в воду. Для сожжения использовали горючие материалы, дающие много дыма (кедровое, лавровое дерево, смола гумми). Иногда, впрочем, жертвенные печенья просто оставляли на алтарях.

Животные жертвы были самыми важными и самыми традиционными в течение всего античного периода. Выбор жертвенного животного был обусловлен определенными соображениями. Некоторых животных не приносили в жертву определенным божествам, например, козу — Афине; другие божества, напротив, «требовали» себе в жертву то или иное животное. Это предпочтение одних животных другим основывалось на том, что известное животное или было особенно любимо богом, или, напротив, считалось ему враждебным и ненавистным. Так обычно объясняется то обстоятельство, что Деметре приносили в жертву преимущественно свинью, а Дионису — козла, так как свинья наносит вред полям, а козел — винограду. Посейдон любил, чтобы ему приносили в жертву черных быков и лошадей. Богам рек приносили в жертву лошадей. Рыбу и дичь жертвовали редко (оленя приносили в жертву Артемиде, богине охоты), птиц — чаще (петуха — Асклепию, голубей — Афродите, перепелов — Геркулесу).

Самыми распространенными жертвенными животными были быки, овцы, козы и свиньи, причем самцов предпочитали самкам. Иногда для одной жертвы объединяли трех животных различных пород (τριττύς, τριττύα, suovetaurilia, solitaurilia), как у Гомера в «Одиссее», быка, барана и кабана. Иногда жертва состояла из значительного числа животных, а во время больших праздников в богатых городах число жертвенных животных доходило до ста. В Риме во время 2-й Пунической войны была принесена жертва из 300 быков. Даже частные лица иногда приносили дорогостоящие жертвы. Гекатомбой первоначально называлось жертвоприношение из ста животных, затем этим же словом обозначали всякую большую и торжественную жертву.

Животные, предназначавшиеся для жертвы, должны были быть здоровыми и без телесных недостатков, которых еще не использовали для работ. Особенно воспрещалось приносить в жертву рабочего быка. Для жертвенного животного также требовался определенный возраст. Относительно пола соблюдалось правило: мужским божествам приносили в жертву самцов, а женским — самок. Кроме того, учитывалось различие по цвету, причем верховным богам приносили в жертву животных белого цвета, а подземным и богам моря — черного цвета. Эти различия в общем были одинаковы у греков и римлян. Римляне разделяли жертвенных животных на majores и lactentes (взрослых и молочных), на victimae (быки) и hostiae (мелкий скот), преимущественно овцы (victima maior est, hostia minor).

1. Римская республика. Монетарий Авл Постумий Альбин (Aulus Postumius Albinus). Денарий серрат (AR 19mm, 4.16g), 81 до н.э. Av: бюст Дианы с луком и колчаном за спиной, выше — голова быка. Rv: сцена жертвоприношения быка; A POST A F S N ALBIN (А. Постумий Альбин сын Спурия Альбина).

2. Римская республика. Л.Помпоний Моло (Lucius Pomponius Molo). Денарий (AR 20mm, 3.99g), 97 до н.э. Av: голова Аполлона в лавровом венке; L. POMPON. MOLO. Rv: царь Нума Помпилиус, с литуусом в руках, стоит перед горящим алтарём, виктимарий держит козла, приготовленного к закланию; NVMA POMPIL

Древнейшему греческому культу, также как и культу многих народов, не были чужды человеческие жертвы. Несмотря на то что в некоторых культах, равно как и в культе Ликейского Зевса, принесение человеческих жертв основано было на том воззрении, что божество находит наслаждение в человеческом мясе, по большей части жертвы эти имели основанием желание умилостивить божество принесением в жертву представителя народа, чтобы отвратить гнев бога, лежащий на всем народе.

Очистительные человеческие жертвы, перенесенные в Грецию извне, принадлежат к раннему периоду жизни греческого народа. Однако как только гуманистическое чувство народа начало крепнуть, человеческие жертвы были по большей части отменены. Там же, где они сохранились, такие жертвоприношения существовали фиктивно: их заменяли другими объектами, например, животными или неодушевленными предметами, или же смягчали иным способом. Так, для жертвы избирали преступников, которые до этого были осуждены на смерть. Иногда довольствовались только пролитием человеческой крови (сечение спартанских мальчиков возле алтаря Артемиды).

Человеческие жертвы при погребениях предназначались не богам, но теням умерших для удовлетворения гнева или чувства мести умершего. У римлян в отдаленной древности также существовали человеческие жертвоприношения для умилостивления подземных богов человеческой кровью. Но этот жестокий обычай здесь также был смягчен или отменен. По древнему закону Ромула, подземным богам посвящали некоторых преступников (например, изменников), и тот, кто убивал их, не считался преступником (parricida). Во время праздника Юпитера Латийского (Jupiter Latiarias) также приносили в жертву преступника. На праздниках (компиталиях) Мании, матери ларов, в жертву сначала приносили детей, а со времени Юния Брута — головки мака или чеснока (ut pro capitibus supplicaretur). В консульство Гн. Корнелия Лентула и П. Лициния Красса (97 до н.э.) человеческие жертвы были запрещены постановлением сената.

ВОЗЛИЯНИЕ

Возлияние¹ было центральным и жизненно важным аспектом древнегреческой религии и одной из самых простых и распространенных форм религиозной практики. Это один из основных религиозных актов, которые определяли благочестие в Древней Греции, начиная с бронзового века и даже доисторической Греции. Ритуал возлияния был частью повседневной жизни, и мог выполняться каждый день (и утром, и вечером).

_________________________

[1] λοιβή ἡ культовое возлияние; (λοιβαὴ Διός Aesch.; λ. οἴνου Plat.)

σπονδή, дор. σπονδά ἡ (преимущ. pl.) культ. возлияние; ex: τρίτα σπονδὰς ποιεῖν Xen. — совершать три возлияния (в честь Гермеса, Харит и Зевса-избавителя).

χοή ἡ [χέω] возлияние (преимущественно, в отличие от λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и меда) Hom., Trag., Her., Plut.; ex: χοέν или χοὰς χεῖσθαί τινι Hom., Aesch. — совершать заупокойное возлияние в честь кого-либо.

Совместная трапеза (συμπόσιον) была наиболее ярким выражением социальных, политических и религиозных отношений. Общая трапеза как социальное учреждение, в период приблизительно от 300 до н.э. до 300 н.э., у греков, римлян, египтян, имела одни и те же обычаи приема пищи, с похожей символикой и правилами. Общие трапезы становились частью обряда жертвоприношения, который был символом совместной трапезы богов и людей. Симпосий имел характер развлекательного, дискуссионного, философского общения членов формально организованного сообщества или религиозной группы.

Условно греко-римский пир был разделен на две части — первая предназначалась для приема пищи (δεῖπνον), а вторая — для винных возлияний (πόσις) и развлечений, которая предварялась жертвенным возлиянием вина, преимущественно, Дионису и Зевсу Спасителю.

Возлияние также совершалось при молитвах об успехе какого-либо предприятия, при торжественных договорах, при жертвоприношении в честь умерших. Возлияние, как и всякая жертва, совершалось чистыми руками, причем вино для жертвоприношения должно было быть чистым, а не смешанным с водой, за исключением возлияний Гермесу и жертвоприношений, приносившихся за столом. Кроме вина, для возлияний использовали мед, молоко, растительное масло. Вино никогда не приносили в жертву музам и нимфам, Гелиосу, Афродите Урании, аттическим Эвменидам. Возлияния мертвым состояли преимущественно из меда (μελίσπονδα) и вина, иногда мед смешивался с молоком (μελίκρατα γάλακτος).

ФИАЛА МЕЗОМФАЛ

Фиала (φιάλη) — древнегреческая плоская чаша без ручек, из керамики или металла, с краями слегка загнутыми во внутрь. Применялась как в бытовых целях, так и в качестве ритуальной посуды для возлияний богам (вином, молоком, водой). Часто в центре чаши делался полусферический выступ, тип подобных чаш называется фиала мезомфал (φιάλη μεσόμφαλος).²

_________________________

[2] φιάλη μεσόμφαλος τό фиала, чаша для возлияний с находящимся в самом центре выступом.

φιάλη (ᾰ) ἡ

1) сосуд для варки; ex: φ. ἀπύρωτος Hom.;

2) сосуд для питья, чаша; ex: (Pind., Her., Eur., Arph., Xen.; πίνειν ἐκ φιάλης Plat.);

3) ковш; ex: (φιάλαις ἐκ τοῦ κρατῆρος ἀρυτόμενοι Plat.);

4) погребальный сосуд; ex: (τὰ ὀστέα ἐν φιάλη θεῖναι Hom.);

5) поэт. чашеобразный щит; ex: φ. Ἄρεως Arst.;

6) архит. чашеобразное углубление, щиток; ex: (αἱ ὀροφαὴ καὴ θύραι χρυσαῖς φιάλαις λιθοκόλλητοι Diod.)

ὀμφαλός ὁ

1) анат. пуп(ок) Hom., Plat., Xen.

2) острый выступ, шишка; ex: ἀσπίδος Hom.

3) стержень (в середине ярма);

4) перен. пуп, средоточие, центр; ex: θαλάσσης Hom.; ἄστεος, χθονός Pind.; τῆς γῆς Plat.

3. Сцена возлияния на алтарь во время симпосия (συμπόσιον, пиршество). Краснофигурная фиала, ок. 480 до н.э. Лувр. Париж.

4. Аполлон, с лирой в левой руке, совершает возлияние вином. Чернофигурный килик, ок. 460 до н.э.

5. Сцена возлияния в фиалу Аида, сидящего на селле в проеме дистиля. Под антаблементом висит шапка-невидимка Аида (Ἄϊδος κυνέην — род башлыка, из шкуры животного, иногда металлический шлем), имевшая свойство делать надевшего ее невидимым. Она была подарена Аиду киклопами за то, что он освободил их (по приказу Зевса). Апулийский краснофигурный кратер, 340-320 до н.э.

6. Золотая фиала-мезомфал, IV в. до н.э. Боспорское царство, курган Куль-Оба.

7. Золотая фиала-мезомфал (d 230mm, h 40mm, 982g), эллинистический период (323-146 до н.э.). По торцу надпись: «[Посвящение] демарха Ахириса [стоимость или вес] 115 золотых [статеров]» (ΔAMAPXOY AXYPIOΣ / XPYΣOI Пb

Фиала из кургана Куль-Оба [4] выполнена в виде лучевой звезды, в которой 12 больших лучей и 12 меньшего размера, что наводит на мысль о знании мастера, изготовившего чашу, о суточном делении времени на 24 часа. Каждый из лучей несет изображение горгонейона. По краю чаши идет ряд из 24-х мужских голов с длинными бородами.

На фиале Ахириса (называемой так из-за посвящения на торце) изображены три кольца из 36 желудей и четвертое, внутреннее, из буковых орехов. В наиболее удаленном от центра кольце желуди чередуются с пчелами — два символа земных «плодов в изобилье», как писал Гесиод. В центре — большой омфал, который часто отождествляется с дельфийским омфалом, считавшимся центром Земли (в географическом смысле этого слова). Хотя пуп Земли изображался в виде камня яйцеобразной формы, вытянутого вверх. Омфал чаши, напротив, всегда выполнялся слегка приплюснутым.

С другой стороны, золотой шаровидный омфал на чаше Ахириса навевает аллюзии, связанные с солярным символизмом. Вытянутые (от центра к краю) желуди и орехи, также ассоциируются солнечными лучами. Солярная символика для ритуальных чаш — явление скорее естественное, нежели случайное. Любой круглый предмет украшался солнечным символом — круг с расходящимися лучами. Если для бытовых предметов это обычная практика, то для ритуальной утвари это тем более норма.

Помимо фиалы Ахириса, есть и другие чаши, на которых омфал выполнялся в виде шарообразного выступа. Однако всегда, может за редким исключением, омфал имеет приплюснутую форму. Это дает повод для предположения, что, вероятнее всего, «выпуклость» в центре чаши — является ничем иным как жертвенной медовой лепешкой, какие приносили хтоническим богам (Дионису Зимнему, Аиду, гениям местности, героям или просто умершим родственникам). Медовая лепешка, лежащая в центре фиалы, естественно, могла нести в себе солярный аспект, но это не символ солнца, как такового. Это символ несущий в себе солярную энергию жизни, так необходимую насельникам Аида. Тем же целям служили и медовые возлияния.

Фиалы с полусферой в центре, видимо, возникли, как канон, из-за чисто механического перенесения изображения фиалы с жертвенной лепешкой. Изначальное предназначение которой, как упоминалось выше, — ритуальное — возможность новопреставившемуся задобрить Кербера, спускаясь в царство Аида. Либо желание задобрить гения местности (или других хтонических богов), дабы те послали хороший урожай.

«В Риме были два храма Юноны Соспиты: один на Forum olitonum (Овощная площадь) и другой на Палатине, но это были по сравнению с ланувийским храмом второстепенные святилища. В пещере рощи содержался священный змей (гений места), которому ежегодно весной избранная девушка, входившая в пещеру с завязанными глазами, приносила жертвенную лепешку, при этом — если змей принимал лепешку, то это считалось знаком чистоты девушки и знамением плодородия года. Точно так же в определенный день в году совершали жертвоприношение в Ланувийской роще римские консулы.»

8. Фиала-мезомфал. Краснофигурная аттическая керамика, ок. 430 до н.э.

9. Апулийская краснофигурная фиала-мезомфал, ок. 320-300 до н.э.

Нельзя, однако, не отметить попытку, в римской ритуальной практике, обыграть сходство фиалы-мезомфал с солярным символом ☉ (круг с точкой в центре, заимствованный из египетской иероглифики). На иллюстрациях ниже мы видим фиалу (лат. patera), с расходящимися от омфала (лат. umbo) лучами, не только в руках усопшего, но и на стенках саркофага.

Крышка погребальной урны, II в. до н.э. Лувр. Этрусские древности.

_______________________

Крышка погребальной урны, III в. до н.э. Лувр. Этрусские древности.

_______________________

Саркофаг Ларции Сеянти. Национальный археологический музей, Флоренция. II в. до н.э.

_______________________

Саркофаг, III в. до н.э., Лувр.

_______________________

На передней стенке грифоны с двух сторон держат солнечный диск мало отличимый от фиалы в руках усопшего. Композиция с грифонами — это каноническая сцена, сохранившаяся в неизменном виде вплоть до Средневековья.

Деталь Скуола Сан-Марко, Венеция, 1260 г.

_______________________

ГИГИЕЯ

Гигиея (Ὑγιεία), пожалуй единственная из греческих богинь, которая, как правило, изображается со змеей на руках. И чаще всего она эту змею кормит из фиалы. Мне кажется, это неспроста. В свое время я сделал скромное предположение о том, что образ Гигиеи восходит корнями к египетской Уаджит. Уаджит часто изображали в виде урея над иероглифом «плетеная корзина» (nebet), который имеет значение «владычица» [Нижнего Египта]. Похожий иероглиф (shes, heb, обозначающий каменный плоский сосуд), часто взаимозаменяемо использовался с иероглифом «корзина». Иероглиф алебастровой чаши (shes, heb) отличается от иероглифа корзины (nebet) наличием ромба посредине. Возвращаясь к Гигиее, именно эти два (условно говоря) иероглифа (змею и чашу) она постоянно и держит в руках. Да и само имя богини (Ὑγιεία) говорит за себя. Буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обстоятельств, читается и как [ί], и как [ü]. При обычном переходе согласной γ («г») в «дж», имя Ὑγιεία с легкостью превращается в Уджиею, что мало чем отличается от Уаджит.

Отсюда вопрос, не была ли Гигиея первой, от которой пошла традиция иконографии богинь кормящих с рук гения местности, в образе змея? Кстати, Уаджит, как всякая богиня из свиты Ра, имела эпитет Око Ра. Вот прекрасное объяснение солярного символизма чаши, как атрибута богини Гигиеи-Уаджит. Хотя неизвестно, насколько был важен солярный символизм чаши для греков.

Любой круглый предмет украшался солнечным символом (круг с расходящимися лучами) — бытовая

посуда, щиты, масляные лампы. Это обычная практика и самый простой рисунок. Но одно дело рисунок, и совсем другое — сферический выступ на дне ритуальной чаши. Кудрявец В.К. считает единственным смыслом наличия омфала в центре фиалы — это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), которая, в свою очередь, является заимствованным египетским солярным символом (круг с точкой внутри). Для этого он даже предлагает новый термин: «солнечная фиала». Из слова Атон (егип. Ἰtn, солнечный диск) Кудрявец выводит греческие имена Зевса (через θεόν, θεός) и Афины (в его изложении, женская форма имени Атон). Таким образом «солнечная фиала» в руке Афины, якобы должна демонстрировать ее солярную ипостась. Солкин именует эпитетом Атонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню Хатхор-Сехмет, что, очевидно, соответствует эпитету Око Ра, который носили многие богини из свиты Ра.

посуда, щиты, масляные лампы. Это обычная практика и самый простой рисунок. Но одно дело рисунок, и совсем другое — сферический выступ на дне ритуальной чаши. Кудрявец В.К. считает единственным смыслом наличия омфала в центре фиалы — это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), которая, в свою очередь, является заимствованным египетским солярным символом (круг с точкой внутри). Для этого он даже предлагает новый термин: «солнечная фиала». Из слова Атон (егип. Ἰtn, солнечный диск) Кудрявец выводит греческие имена Зевса (через θεόν, θεός) и Афины (в его изложении, женская форма имени Атон). Таким образом «солнечная фиала» в руке Афины, якобы должна демонстрировать ее солярную ипостась. Солкин именует эпитетом Атонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню Хатхор-Сехмет, что, очевидно, соответствует эпитету Око Ра, который носили многие богини из свиты Ра. «Единственная в своем роде и полиморфная, «Ее Величество», как ее называют, представляет в совокупности Хатхор и Сехмет, будучи Атумом женского рода; ее светящиеся лики озаряют все стороны света, она проводница солнечной энергии, и даже сам диск светила, определяющийся как существо женского рода (Атонет). Око Ра, она излучает каждое утро свет, пробуждает и с триумфом согревает вселенную.» (В. Солкин)

Этимология имени Афины от египетского эпитета Атонет мной ранее рассматривалась в теме Эгида. Единственное, что смущает во всем этом «солярном символизме» Афины — это полное отсутствие каких бы то ни было свидетельств этой самой солярности. Ее символ — сова, птица ночная. «Сова Минервы вылетает в полночь». А девственность самой богини говорит о ее откровенно лунном аспекте. Вообще традиция отождествления богинь с земным аспектом, в образе богини-матери, и лунным аспектом, в образе девы, уходит в глухую древность Древней Греции. Хотя, отдадим должное, воинственность Сехмет Афина восприняла в полном объеме. Впрочем, не только воинственность. Посмотрим, что еще интересного об Афине повествуют ученые мужи античности.

Согласно Плутарху, во время строительства здания Парфенона в Афинах, «самый энергичный и самый ревностный из мастеров поскользнулся и упал с высоты. Он был в самом тяжелом состоянии, и врачи считали его положение безнадежным. Перикл упал духом, но богиня [Афина], явившись ему во сне, дала указание, как лечить пострадавшего. Применив это лечение, Перикл быстро и без труда его вылечил. В честь этого излечения он поставил медную статую Афины Гигиеи (Целительницы) на Акрополе возле алтаря, который, как говорят, существовал там уже раньше» (Плутарх. Перикл 13). Ту же самую историю с небольшими вариантами передает и Плиний (Естественная история, XXII, 44). При этом он добавляет, что лекарством служила трава, названная после исцеления в честь богини «парфением». На акрополе было найдено основание статуи Афины Гигиеи работы скульптора Пирра с посвятительной надписью: «Афиняне Афине Целительнице. Сделал Пирр, афинянин».

Небольшой храм, посвященный как Афине Гигиее так и Гигиее, дочери Асклепия, был расположен на юго-востоке центрального здания Пропилей. Изображали Гигиею в виде молодой женщины, кормящей змею Асклепия из чаши. Культ Афины Гигиеи на Акрополе датируется VI в. до н.э. в соответствии с эпиграфической надписью, в то время как культ Гигиеи датируется приблизительно 420 до н.э. Поэтому имеет смысл рассматривать культ Гигиеи как дубликат культа целительницы Афины Гигиеи, тем более, что богиню Гигиею считали дочерью Асклепия и Афины (Павсаний. Описание Эллады I 23, 5).

Даже вернее было бы говорить об отделившейся ипостаси Гигиеи (целительницы) от Афины (воительницы). Общие корни Афины и Гигиеи хорошо просматриваются в иконографии богинь кормящих змея из фиалы. Только Гигиея кормит безымянного змея (хотя иногда змея идентифицируют как Гликона), а Афина кормит Эрихтония, но, в обоих случаях, змей представляет из себя гения местности.

Еще одна богиня-кормилица змеи — римская Салюс — это абсолютный список с Гигиеи. Сложно говорить о значимости этой богини в доимперский период. Но, в любом случае, ее статус резко поднялся во времена Империи, когда Салюс стала почитаться как охранительница императора. Иконография Салюс полностью копирует Гигиею. Собственно Салюс — это и есть Гигиея, просто, для удобства, имя греческой богини перевели на италийский.

ὑγίεια, ὑγεία, редко ὑγιεία, ион. ὑγιείη и ὑγείη (ῠ) ἡ

1) здоровье; ὑ. φρενῶν Aesch. — здравый смысл; ὑγίεαι καὴ εὐεξίαι Plat. — здоровье и благосостояние;

2) исцеление, выздоровление; (πάσης νόσου Men.).

salus, -utis f [salvus]

1) здоровье, здоровое состояние;

2) благо, благополучие, благосостояние, благоденствие (civium C);

3) спасение, избавление, сохранение жизни (certare pro salute Sl): saluti esse alicui C служить к чьему-л. спасению;

4) спаситель (Lentulus s. nostrae vitae C);

5) средство к спасению, возможность спасения (nullam salutem reperire C);

6) привет, поклон;

7) ласк. радость (quid agis Pl).

Любопытно, что слово salus — мужского рода. Поэтому логичней было бы называть богиню именем Salutis. Возможно, путаница пошла от того, что изображение Салюс на монетах часто сопровождается легендой SALVS AVG (salus Augusti). Но эта легенда переводится как пожелание здоровья императору, и к богине имеет опосредованное отношение.

16. Адриан (117-138). Рим. Сестерций (Æ 31mm, 24.40g). Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Салюс протягивает жертвенную лепешку змею, обвивающему алтарь, в левой руке держит патеру; SALVS AVG / S C

17. Диадумениан (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; 218), соправитель своего отца Макрина. Никополь на Истре, Нижняя Мезия. Æ 27mm, 217/8г. Av: бюст Диадумениана; K M OΠΠEΛI ANTΩ ΔIAΔOYMENIANOC. Rv: девушка, с завязанными глазами, кормит гения в образе змея; YП CTATI ΛONГINOY NIKOΠOΛITΩN ПPOC ICTPΩ

18. Л.Росций Фабат (L.Roscius Fabatus), легат Цезаря. Денарий-серрат (AR 3.82g), 59 до н.э. Av: голова Юноны Соспиты в козлиной шкуре, слева — патера (фиала-мезомфал); L ROSCI. Rv: девушка, с завязанными глазами, совершающая приношение гению местности в образе змея; слева коринфский шлем; FABATI

19. Трикка (Τρίκκη), Фессалия. Обол (AR 12mm, 0.92g), ок. 440-400 до н.э. Av: конь скачущий влево. Rv: Гигиея, кормящая змею из патеры; TΡIKKAIΩN

20. Элагабал (218-222). Рим. Денарий (AR 22mm, 4.91g). Av: бюст Элагабала в короне; IMP CAES MAVR ANTONINVS AVG. Rv: Салюс кормит из патеры гения в образе змея; SALVS ANTONINI AVG

21. Каракалла (198-217). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.61g), 205г. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: Салюс на троне кормит из патеры гения в образе змея, обвивающего алтарь; PONTIF TR P VIII COS II

22. Марк Аврелий и Люций Вер (соправители с 161г.). Рим. Медальон (Æ 42mm), 161г. Av: бюсты двух императоров, обращенные друг к другу; IMP ANTONINVS AVG COS III IMP VERVS AVG COS II. Rv: Салюс на троне кормит из патеры гения в образе змея, обвивающего алтарь.

23. Марк Аврелий (161-180). Рим. Сестерций (Æ 24.93g), 162/3г. Av: бюст Марка Аврелия; IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG P M. Rv: Салюс, со скипетром в левой руке, кормит из патеры змея, обвивающего алтарь; SALVTI AVGVSTOR TR P XVII / COS III / SC

24. Антонин Пий (138-161). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.48g), 148/9г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII. Rv: Фортуна, с корабельным рулем в левой руке, кормит из патеры змея, обвивающего алтарь; внизу, рядом с рулем — сфера; COS IIII

25. Каракалла (197-217). Сердика, Фракия. Æ 30mm (18.71g). Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ΑΥΤ Κ Μ ΑΥPΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Rv: сидящая Афина в коринфском шлеме кормит из чаши змея Эрихтония, обвивающего оливковое дерево; справа щит, на котором сидит сова; ΟΥΛΠΙΑC CЄΡΔΙΚΗC

26. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.48g), ок. 134-138гг. Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Исида в правой руке держит систр, в левой — патеру со змеей; ALEXANDRIA

27. Памфилия. Статер (AR 23mm, 10.64g), ок. 380-340 до н.э. Av: Афина в аттическом шлеме держит на руке крылатую Нику, левой рукой придерживая щит и копье; слева у ног — Эрихтоний. Rv: Аполлон с патерой и скипетром перед алтарем.

ЩИТ

Если рассматривать форму фиалы-мезомфал как попытку обыграть солярный символизм ритуальной чаши, то было бы не лишним вспомнить еще один интересный атрибут, несущий в себе солярный аспект. Это щит. Щит с фиалой связывает не только круглая, слегка выгнутая форма, у щитов в центре тоже находился выступ-омфал. Италики, к слову сказать, выпуклость в центре щита (равно как и в центре чаши) называли умбон (umbo). Термины «умбон» и «омфал» — равнозначны и в наши дни (и для чаши, и для щита).³

28. Марк Аврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 161-180). Пергам, Мизия. Магистрат Тиллий Кратипп (strategos A.Tyllios Kratippos). Медальон (Æ 33.49g), ок. 161-165гг. Av: бюст Марка Аврелия в лавровом венке; AYT KAI M AYPH ANTΩNEINOC. Rv: Афина в аттическом шлеме стоит перед священым оливковым деревом, которое обвивает Эрихтоний; справа — щит и копье; EΠI CTPA A TYΛ KPATIΠΠOY ΠEPГAMHNΩN / ΔIC NEOK

29. Клодий Альбин (193-197). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 20.14g), ок. 194/5г. Av: бюст Клодия Альбина; D CLOD SEPT ALBIN CAES. Rv: Минерва Примирительница (Minerva Pacifica) в коринфском шлеме, опирается о щит, придерживая копье; в правой руке — оливковая ветвь; MINER PACIF / COS II / S C

_________________________

[3] umbo, -onis m выпуклость, выступ в середине щита (служившего в рукопашном бою ударным оружием).

ὀμφαλός ὁ острый выступ, шишка (ἀσπίδος — щит Hom.).

φιάλη (ᾰ) ἡ

1) сосуд для варки;

2) сосуд для питья, чаша;

3) ковш;

4) погребальный сосуд;

5) поэт. чашеобразный щит; (φιάλη Ἄρεως Arst.).

Если рассуждать логически, можно сделать очевидное предположение, если схожие элементы разных девайсов имеют аналогичное название, то мы имеем дело с заимствованием. Омфал в центре чаши не имеет прикладного характера, это чисто символьный элемент. Напротив, омфал щита, часто острый и удлиненный, использовался в ближнем бою для нанесения противнику поражающего удара. О щитах с острым омфалом упоминает еще Гомер.