Код Петра Великого

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Дэну Брауну.

На свете есть, мой друг Горацио, такое,

что и не снилось нашим мудрецам!

Часть I.

Царь – профессия уже сама по себе сложная. А если учесть только отечественных самодержцев, придушенных собственными гвардейцами и подорваных всякими отмороженными каляевыми, то еще и неблагодарная!

Но, несмотря на «сложность и напряжённость», заделаться в цари мечталось многим, если не всем, а потому и лезли на трон всеми правдами и неправдами. Оттого и появлялись на лоне истории с завидным постоянством всех мастей проходимцы-самозванцы – целый выводок Лжедмитриев, псевдоПетры Вторые и псевдоПетры Третьи, княжны Таракановы да несчитанное количество фальсифицированных цесаревичей и великих князей.

Пожалуй, лишь одному русскому монарху удалось избежать не только «самозванчества», но даже его попыток. Вряд ли нашелся бы авантюрист, дерзнувший пародировать эту выдающуюся личность – речь, конечно же, о Петре Великом.

Железной волею Петра преображённая Россия…

Он сделал нереально много для одного человека. Фактически в одиночку он уничтожил целое государство (Царство Московское), его органы власти (боярскую думу), его вооружённые силы (стрельцов), сам уклад его жизни, традиции и мировоззрение. Но, самое главное, Пётр развернул на 180 градусов геополитический вектор развития страны. Богом предначертанная России экспансия на Восток, сулившая баснословные барыши, была оставлена ради мучительной затяжной войны за бесплодный кусок балтийского побережья.

Отказ от безбрежных как Тихий океан перспектив в Азии и даже в Америке в пользу хмурой, шхеристой лужи окончательно был оформлен основанием Санкт-Петербурга. История знает массу примеров – от египетского фараона Эхнатона до казахского президента Назарбаева – когда правитель-реформатор (или, что гораздо чаще, самодур) переносил столицу на новое место, где в ударные сроки ценой невероятных усилий возводился не просто новый город, а новый административно-политический центр государства, но даже в этом ряду, деяние Петра аналогов не имеет. Абсолютно нелогичный перенос столицы на окраину страны, причем окраину, самую необжитую и только-только отвоёванную у шведов, даже у самых ярых его сподвижников вызывал недоумение. Прибегая к аллегориям и сравнивая Империю с телом человека, месторасположение новой столицы образно описывали следующим образом: «…как если бы сердце его находилось под ногтем указательного пальца».

Уже к моменту закладки Петербург не имел ни одного плюса: ни как город, ни как крепость, ни как порт. Военно-стратегическое его положение было просто самоубийственным – граница со Швецией находилась на расстоянии одного дневного перехода вражеской армии (в 1788 г. во время очередного «обострения международной обстановки» этим едва не воспользуется Густав III, а много лет спустя ситуация повторится и станет причиной советско-финской войны). Ничтожным было значение Питера и как базы военно-морского флота – во-первых, зимой акватория замерзает, а, во-вторых, запереть флот в Финском заливе не представляет труда (уже во времена Петра это делали шведы; в Крымскую войну успешно осуществили англичане; в I и во II мировые – немцы; в результате герои-балтийцы упомянутые катаклизмы пересидели на камбузах и единственным за всю историю Балтфлота «выдающимся» их деянием стало участие в октябрьском перевороте). Гавань имеет ещё одно малоприятное качество – высокую опреснённость воды, из-за которой дерево в ней сгнивает катастрофически быстро (сейчас, быть может, данное обстоятельство и не имеет большого значения, но во времена Петра, когда весь флот был деревянным, это причиняло больше урона, чем вражеские ядра). Неудачное расположение на пятачке, зажатом среди моря, озёр и болот, даёт потенциальному противнику возможность блокировать город не только с моря, но и с суши (что, опять же, более чем наглядно продемонстрировали немцы в Великую Отечественную). А, вот, «грозить шведу» или кому-либо ещё отсюда весьма неудобно: в радиусе сорока километров от Питера просто нет условий для сосредоточения и развертывания сколь-нибудь крупных армейских соединений. И, наконец, как пресловутое «окно в Европу» Петербург не функционировал вообще – не успели ещё забить первую сваю, когда русские войска отбили у шведов Ригу и вся торговля с Западом пошла через Прибалтику (даже сегодня основной товарный поток идёт морем до Клайпеды, а дальше – по железной дороге; выходит, что коммерсантам проще и дешевле протащить груз через три таможни, чем разгружаться в Питере). Да, и как просто населённому пункту ему грош цена: живущий на всём привозном, не способный прокормить себя ни сельским хозяйством, ни рыболовством; с никудышним климатом. «Город, не предназначенный для жизни» - по меткой характеристике Татьяны Толстой…

Одним словом, ни одного логически обоснованного мотива в основании Петербурга найти не удаётся по той простой причине, что их нет!

Но Пётр был слишком грандиозной личностью, чтобы основать новую столицу исходя из чисто бытовых предпосылок. Может быть, двигало им что-то более глобальное? Отложим на время путеводитель по Ленинградской области и возьмем карту Евразии – странности станут видны сразу.

У Питера, несмотря на всю перечисленную выше его неприглядность, действительно, много искренних поклонников. Они часами могут с упоением рассказывать о нём, перечисляя сотнями достопримечательности и сыпля гигабайты исторических справок. Смутить их можно одним элементарным вопросом из школьного курса географии. Спросите, знают ли они географические координаты своего любимого города? И в подавляющем большинстве случаев ответом будет тишина, несмотря на то, что запомнить их более чем легко: 60° северной широты и 30° восточной долготы. Не слишком ли круглые цифры и не специально ли Пётр бился за это место?!

Домик Петра – первая постройка Санкт-Петербурга возведена в месте с координатами 59°57’12” северной широты и 30°19’51” восточной долготы.

Ах, какая удивительная случайность, какое чудесное совпадение! – воскликнут скептически настроенные оппоненты. И мне не останется ничего, кроме как согласиться – конечно же, это совпадение и не более того, ведь, мы считаем нынешние координаты от Гринвича. Случайность тем более фантастическая, что Петербург был заложен в 1703 г., а Гринвичский меридиан «введён в эксплуатацию» в качестве нулевого в 1884 г.

«Округлость» цифр сама по себе, быть может, ничего бы и не значила, если бы не другие «случайности», их сопровождающие. Так, на 60-й широте расположены все скандинавские столицы! Столица Финляндии Хельсинки и столица Норвегии Осло лежат практически на одной прямой с Петербургом. Выпадает из закономерности лишь нынешняя столица Швеции Стокгольм, но он получил столичный статус по историческим меркам совсем недавно, в 1523 году, а вот старинная, времён викингов, столица страны Уппсала расположена тоже на этой линии! Более того, в этом городе находится кафедральный собор, который по сей день является самым большим церковным сооружением во всей Скандинавии. А как место проведения религиозных обрядов Уппсала упоминается задолго до прихода в здешние края христианства – здесь было святилище языческого патрона Швеции, бога изобилия и процветания Фрая (это в его честь в англоязычных странах и поныне пятый день недели называют Friday – день Фрая) и священная роща верховного божества викингов Одина (представляла она из себя довольно мерзкое зрелище, так как все деревья, в память о самораспятии Одина на Мировом дереве, были «украшены» повешенными пленниками). Крупным языческим культовым центром был и Осло, что отразилось в самом его названии, которое происходит от словосочетания «Поле Бога».

Санкт-Петербург и столицы скандинавских стран.

Все эти города объединяет ещё одно: их реальная история гораздо длиннее официальной. Так, к моменту первого своего упоминания в летописях в ХI веке, Уппсала уже несколько столетий была резиденцией шведских королей. Официальной датой основания Хельсинки считается 1550 год, когда шведский король Густав Ваза издал указ о возведении города в устье реки Вантанйоки, однако, туристам до сих пор показывают две средневековые каменные церкви, воздвигнутые на целый век раньше, чем был заложен город (логично предположить, что ещё раньше те же церкви могли быть какое-то время деревянными). Годом основания Осло считается 1048, когда в заливе Осло-Фьорд появился небольшой торговый порт, тем не менее, торжище с магазинами, складами, ангарами для лодок, существовало на этом месте уже с эпохи Железного века, а первые люди поселились здесь, на перекрёстке трёх ледниковых долин, вообще, 12000 лет назад, ещё в Ледниковый период.

И последняя закономерность, имеющая для нашего исследования наибольшее значение. Эти города разделяет приблизительно одинаковое расстояние равное в радиальных мерах шагу в 7 градусов по широте. Судите сами: Осло – 10°45’ восточной долготы; Упсала – 17°39’ в.д.; Хельсинки – 24°56’ в.д.; Санкт-Петербург – 30°19’ в.д.

Однако, на материке 60-я параллель не заканчивается. К западу от Скандинавии, она пересекает небольшой архипелаг – это принадлежащие Великобритании Оркнейские и Шетландские острова. Торчащие из воды лоскутки суши 11000-12000 лет назад были вершинами горной гряды, покоящейся ныне на дне Северного моря. Сегодня этот регион Соединенного Королевства характеризуется двумя показателями: самой низкой в Великобритании плотностью населения и самой высокой в мире плотностью мегалитических объектов. Неолитический город Скара-Брей, каменные кольца (хенджи) Бродгара и Стеннесса, искусственный, астрономически ориентированный курган Мейсхоу специалисты считают более древними сооружениями, чем знаменитый Стоунхендж. А сколько подобных объектов отняло у нас море, мы, наверно, никогда уже и не узнаем.

Даже столь краткого обзора, думаю, хватит, чтобы сделать вывод, что, несмотря на неблагоприятные климатические условия, район 60-й широты был заселен довольно плотно со времен Ледникового периода. Да, и Питер в этом плане не без греха!

Хотя официальная версия утверждает, что Пётр I основал город на пустом месте, археология Санкт-Петербурга и его окрестностей удивляет неожиданным многообразием. Древнейшие из артефактов относятся к эпохе мезолита и датируются VIII-VII тысячелетиями до н.э.

С седых дорюриковских времён идет история торгового центра условно названного археологами «Спасско-Городенским погостом». В Приневье найдены клады арабских(!) монет, относящиеся ко времени активного функционирования «Пути из варяг в греки». Первый из них (серебряные сасанидские монеты VII-VIII вв.) был обнаружен ещё в 1797 г. при строительстве Галерной гавани; в 1804 г. крепостной крестьянин откопал на одном из островов, аж, 7 пудов серебряных монет; а в 1941 г. подобный клад (86 куфических и сасанидских монет) был найден близ Петродворца.

В XV-XVII вв. в состав Городенского погоста входило всё правобережье Невы и часть левого берега. В районе нынешнего Смольного собора находился центр погоста – село Спасское. На месте бывшего здания Петрозавода, у низовий Охты, тоже стояло русское торговое поселение Невский городок. Сведения о нем отрывочны, но именно Невский городок дал начало интернациональному Ниену.

К концу XVII века на территории современного Санкт-Петербурга на месте Городенского и соседних средневековых погостов существовали вольный торговый город Ниен, шведская крепость Ниеншанц и другие поселения: Микутала, Кальюла, Сутала, Романова. Их ждала печальная судьба: в 1703 г. русские выбьют отсюда шведов и сотрут эти населённые пункты с лица земли, разобрав до последнего брёвнышка на стройматериалы для новой столицы.

Как мы убедились, жизнь здесь беспрерывно кипела со времён мезолита, а, если поскрести получше, то сыщется в этих местах и языческое капище. Первое описывали М.Д. Чулков в «Абевеге русских суеверий» и М.И. Пыляев в «Старом Петербурге». Оно находилось в 10 верстах от Санкт-Петербурга по Рижской дороге и представляло собой священную рощу. Её центром была древняя огромная липа, так переплетённая ветвями с кронами соседних деревьев, что образовывалась беседка естественного происхождения. Местные жители приходили в священную рощу на Ивана-Купалу и проводили здесь всю ночь «с плачем, пением и плясками». В конце бдения в жертву приносился белый петух и произносились заклинания. В XVI веке архиепископ новгородский Макарий снарядил специальную карательную экспедицию, разорившую «скверное мольбище идольское», но рощу не вырубили и впоследствии под легендарной липой любил отдыхать сам Пётр.

Документальных подтверждений о существовании другого капища – гораздо более зловещего – я не нашел, но, тем не менее, «устная традиция» возвела эту городскую легенду в ранг абсолютной истины. Согласно ей, зимой 1923 года, во время земляных работ в районе Обводного канала рабочие глубоко под землей наткнулись на некое каменное сооружение – гранитные плиты, расположенные в виде круга. Поверхность их была испещрена непонятными надписями и знаками, а под центральной плитой обнаружились человеческие кости. Находку, якобы, осмотрел археолог, но, не разглядел, видимо, ничего заслуживающего внимания, а потому найденные плиты распилили на поребрики для мостовых. С человеческими останками поступили и того проще: вывезли на свалку. Информация об этом святилище неожиданно нашлась в шведских хрониках. Согласно им, в 1300 году маршал Торкель, основав в устье реки Охты крепость Ландскрону, решил «зачистить» берега рек Кеме (Фонтанки) и Сутиллы (Волковки) от неблагонадёжных аборигенов. Там, на берегах Сутиллы, шведы и наткнулись на капище, где карелы-идолопоклонники устраивали шабаши, принося в жертву своим богам животных и собственных младенцев. Само собой, что такое положение дел без внимания остаться не могло, святилище разгромили и оно оставалось забвенным 623 года. А после того, как оно было заново открыто в 1923 году, Обводный канал превратился в криминогенную зону и излюбленное место питерских самоубийц – это уже не фольклор, а данные милицейской статистики.

По поводу наличия языческого святилища в районе Петербурга рискну высказать ещё и собственную версию. Многочисленные острова и островки, образованные Невой в её устье, финны собирательно называли Tamminem (Дубовые) из-за вековых дубов, произраставших здесь в изобилии. Уже в петровские времена возраст многих из них определялся в 500 лет и более. Вместе с тем, дуб – нетипичное растение для данной местности и нигде в этом регионе, кроме островов, он больше не встречается (для постройки флота корабельный лес пришлось возить, аж, из-под Казани). Отсюда, высока вероятность того, что на островах он появился не естественным путем, а был разведен искусственно. А, учитывая, что дуб в большинстве языческих традиций являлся священным деревом, можно предположить, что здесь, в месте впадения Невы в Балтийское море, он был культивирован с ритуальными целями. Надеюсь, многие узнали знакомую с детства картину: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том»… Но мы углубились в историко-археологический экскурс и отвлеклись от путешествия по 60-му градусу северной широты.

Итак, мы выяснили, что к западу от Петербурга, практически на одной линии, лежат столицы скандинавских стран, основанные на месте некогда крупных культовых центров, ведущие свою историю как минимум с Железного века и расположенные друг от друга на расстоянии, соответствующем 7-ми градусам широты. Движение на восток по 60-й параллели, к сожалению, к выявлению столь явных закономерностей не приведет. На этой широте расположен Кирилло-Белозерский монастырь, на другом конце континента – печально известный Магадан, а по другую сторону Тихого океана, на территории нынешней Канады, находился когда-то нерукотворный, но, тем не менее, очень важный географический объект. 12000 лет назад здесь был Северный Географический Полюс Земли (именно в это время первые люди на противоположном краю планеты вступили в ледниковую долину, которой суждено будет стать Осло-Фьёрдом). Ещё из нерукотворного: в точку с координатами 60°53’ северной широты и 101°53’ восточной долготы упал тунгусский метеорит (или то, что считается метеоритом). Пригодится нам это или нет – не знаю, явных связей с вышеизложенным – не вижу, но факт остается фактом.

Часть II.

Поищем теперь «случайности» и «совпадения» связанные с 30° восточной долготы. К северу от Питера, в заполярной тундре, если что-то, представляющее для нас интерес, и есть, то оно ещё не открыто в силу необжитости здешних мест. Я подчеркиваю, что именно не открыто, а не отсутствует, ведь, несмотря на труднодоступность, эти края жили преактивнейшей мистической жизнью: арийские предания помещают здесь затонувший континент Арктиду; мифы древних греков располагали за Полярным кругом родину своего бога Аполлона вечноцветущую Гиперборею; кельты хранили воспоминания о расположенных далеко на севере Островах Блаженных; даже индусы передавали из поколения в поколение сказания о северном Острове Света (Шветадвипа), омываемом Молочным (Ледовитым) океаном (не в него ли впадала Молочная река-кисельные берега русских народных сказок?).

Русский фольклор упомянут здесь не ради красного словца: его сакральная география помещает в этом регионе и остров Буян, и владения Кощея Бессмертного, и Подсолнечное царство. Название последнего происходит не от известного растения со вкусными семенами, а оттого, что оно располагается «под Солнцем». А, вот, карело-финский эпос «Калевала», напротив, утверждает, что здесь лежит Страна Мрака – Сариола, она же Похьёла. В принципе, противоречия никакого нет: просто русские отразили полярный день, а карелы сделали акцент на описании полярной ночи – кому что ближе!

Не прервалась традиция и в исторически более близкие нам времена. Русские старообрядцы считали, что здесь расположено легендарное Белоречье; немецкие мистики начала ХХ века, а потом и бравые парни из гиммеровского оккультного института «Аненэрбе» искали в этих краях следы государства Туле; да, и наши (адмирал Чичагов, барон Толль, адмирал Колчак, академик Обручев) не отставали – великолепный кинофильм «Земля Санникова» помните? – и она, Земля Санникова, тоже здесь где-то… Хотя, кто знает, не прячется ли под этими именами один и тот же географический объект?!

Карта Герарда Меркатора изображает в районе Северного полюса целый континент.

Мест, пригодных для туристических экскурсий за Полярным кругом, действительно, немного, но достопримечательности всё же есть. Одна из них – Кольская сверхглубокая скважина, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса, как самая глубокая скважина мира. Её глубина 12262 метра, а координаты 69°25’ северной широты и 30°44’ восточной долготы.

А вот двигаясь к югу, мы, напротив, попадём в туристический рай; выражаясь ближе к нашей теме, в ещё один «крупный культовый центр, ведущий свою историю как минимум с Железного века». Этот центр всем хорошо знаком, а у многих дома, в семейных альбомах даже есть фотографии на его фоне. Это – Страна Пирамид, Египет! Да-да, исторический центр Петербурга и плато Гизы, на котором стоят самые «раскрученные» пирамиды – Хефрена, Хеопса и Микерина – расположены на одном меридиане: 30-й градус восточной долготы как раз является мысленной границей этого плато. Может, и от того вырванные с корнем в Египте сфинксы и львы неожиданно органично вписались в чахоточный питерский климат.

Санкт-Петербург и Эль-Гиза расположены на одном меридиане.

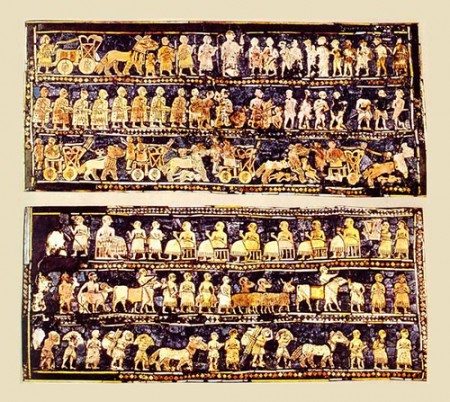

Пирамиды находятся, вообще, в «магическом» месте гринвичской градусной сетки: 30° северной широты и 30° восточной долготы (ещё одно интересное «совпадение», которое никаких рациональных объяснений не имеет). И по логике нашего маленького исследования не найти на широте Пирамид ничего интересного мы просто не можем! 30-я параллель – это параллель первых цивилизаций обозримой истории: Египет, Шумер, Аккад, Халдея, Лагаш, Элам, Вавилония, Ассирия, Мидия, Персия, Аншан, Кармания, Дрангиана, Арейя, Гедросия, Хараппа, Ариаварта, Тибет… Соответственно, «случайности» вдоль 30-го градуса северной широты обнаруживаются на каждом шагу: в Египте, помимо пирамид, это его столица времен гиксосского господства Аварис; в Иордании – вырубленный целиком в скале город Петра; в Ираке – библейский Ур; в Иране – руины сразу двух городов, бывших в разное время столицами Персии: Персеполя и Пасаргады; в Пакистане – следы дравидической цивилизации Хараппы; в Индии – остатки арийского государства Ариаварта; в Китае – столица Тибета Лхаса… Одним словом, со всеми остановками! Кстати, по ту сторону Атлантики 30-я параллель проходит через Бермудский треугольник…

30-я параллель – параллель первых цивилизаций.

Но мы опять отвлеклись… Отметим, что если расстояние между Питером и Гизой измерять не в линейных мерах, а в градусах, то получится, что их разделяет ровно 30° широты (еще одна «округлая» «случайность»… и несть им числа!).

На трети этого расстояния, если считать от Питера, расположена столица Древней Руси, а ныне незалежной Украины – Киев (50°25’ северной широты и 30°30’ восточной долготы). Древность этого города сомнений не вызывает. Первые стационарные жилища из костей мамонта были возведены на берегах Днепра ещё тогда, когда эти милейшие зверушки были столь же заурядными обитателями Приднепровья, как ныне кошки или собаки. Свидетельствуют о том, многочисленные стоянки охотников на мамонтов, пять из которых были найдены прямо внутри современной городской черты Киева.

В «Истории Государства Российского» цитируется сообщение Геродота о скифском царском кладбище, расположенном на левом берегу Днепра, в 14-ти днях пути от его устья. Карамзин в этом месте делает от себя предположение, что, видимо, находилось оно в районе Киева. Описание самого места захоронения у Геродота сводится к характеристике: «…священное для народа и неприступное для врагов». Несмотря на лаконичность, фраза эта несёт гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, любой погребальный обряд подразумевает некие похоронно-поминальные религиозные оправления (тем более, если хоронят «августейшую особу») – это уже само по себе придаёт кладбищу статус «священного» места. Раз, кладбище стационарное, значит, ему требуется постоянное присутствие «закреплённых за ним» священнослужителей. Им, в свою очередь, нужна крыша над головой, культовые и вспомогательные постройки, одним словом, вся инфраструктура монастырского типа. Ну, а поскольку редкое захоронение видного человека не сопровождается россказнями о несметных богатствах, якобы, погребённых вместе с ним, то и охрана, на случай ночного визита мародёров-гробокопателей.

Судя по всему, охрана у царского кладбища была не шуточная – иначе, вряд ли, Геродот назвал бы это место неприступным для врагов. Можно предположить, что имелась даже какая-то фортификация, вошедшая позже как элемент в систему Змиевых валов. Углубляться дальше в трактовки Геродота не будем – изложенного вполне достаточно для предположения о существовании на месте Киева или в непосредственной близости населённого пункта задолго до Кия.

Вполне возможно, что ещё до Кия в этих краях существовало и некое квазигосударственное образование. Столь смелый вывод можно сделать исходя, хотя бы, из объёма работ, которые пришлось проделать неизвестным нам ныне строителям при возведении Змиевых валов – гигантских фортификационных сооружений, протянувшихся по берегам притоков Днепра более чем на 1000 километров.

Змиевы валы использовали даже во время Великой Отечественной, просто «встраивая» ДОТы в оборонительные сооружения, созданные в Раннем Железном веке!

Скорее всего, в это время Киев стал и крупным культовым центром. На месте Десятинной церкви находилось языческое святилище. Именно его наличие и способствовало тому, что поселок, прилепившийся к паромной переправе (Кий по легенде был паромщиком), и вырос в столицу Русского государства. Будущий Креститель Руси, в период духовных исканий, воздвиг в Киеве кумирню, вообще, всем известным богам, которых в славянском пантеоне было не меньше, чем в древнегреческом. Это сделало Киев крупнейшим языческим религиозным центром в Восточной Европе. Правда, не надолго, так как восемь лет спустя, по приказу уже крестившегося Владимира, идолов сбросят в Днепр, а святилище разорят. Духовная значимость «Матери городов русских» после принятия христианства не уменьшилась. Здесь же был основан в 1051 г. первый на Руси православный монастырь – Киево-Печерская лавра. Её координаты 50°27’06” северной широты и 30°31’00” восточной долготы.

Создаётся впечатление, что точки пересечения 30-го меридиана с «круглыми», кратными 10-ти, широтами были просто обозначены в натуре основанием в них духовных и политических центров. Закономерность была бы доказанной, если бы удалось найти аналогичный объект в узле с координатами 40° северной широты и 30° восточной долготы.

Сегодня в этой точке притулился провинциальный турецкий городишко Измит, на поверхностный взгляд ничем не выдающийся. Однако, копнув его более чем славное прошлое, выясняется, что он тоже когда-то блистал и был столицей несуществующих ныне империй! Первое достоверное упоминание о нём относится к VIII столетию до нашей эры – тогда он назывался Астакос. Очень скоро он разросся в богатейшую греческую колонию Малой Азии и был переименован в Ольвию (что переводится как «Счастливая»). Ольвия была разрушена, однако, стратегически выгодное место долго не пустовало: царь Вифинии Никомед I заново отстроил город и нарек в свою честь Никомедией. После завоевания Вифинии римлянами, император Диоклетиан сделал Никомедию столицей восточной части Римской империи и в этом статусе она оставалась до тех пор, пока Константин Великий не наделил столичными функциями Константинополь.

Здесь же, почти рядом, на территории современной Турции, на 40-й широте обнаруживаются развалины Трои (или, по крайней мере, того, что с подачи Шлимана радушные турецкие гиды втюхивают доверчивым туристам как Трою) и руины города Хаттушаш (Хаттуса), бывшего некогда столицей Хеттского Царства.

Троя и Хаттуса расположены ровно на 40-й параллели.

С отклонением в пределах 1° от 40-й параллели располагались в свои времена столицы Фригии – Гордион и Правобережного Хорезма – Кой-Крылган-Кала (хотя, два последних названия являются условными – так между собой археологи договорись называть цивилизацию, подлинного имени которой не дошло до наших дней).

На 40-й широте, в пустыне Такла-Макан, нашлась ещё одна угасшая цивилизация –Тохаристан. Нашлась случайно, в результате осыпания песка, обнажившего мумии рыжеволосых европеоидов – тохаров, обитавших на территории современного Северного Китая до прихода монголоидных народов. Открытие грозило стать сенсацией, однако, опасаясь пересмотра истории и, следовательно, активно культивируемого официальной китайской пропагандой постулата о самодостаточности Китая, пекинские власти раскопки запретили; а для пущей верности решили пустить через пустыню экономически невыгодную автомобильную дорогу, чтобы под маской строительства окончательно угробить бесценные, но идеологически не выдержанные находки!

Из современных столиц на этой широте расположены Анкара (уроженная Ансира), Ереван (появившийся на свет под именем Эребуни) и Пекин (тоже рождённый под другим именем – Цзы). В Западном полушарии на 40-й параллели стоит Нью-Йорк, который, хотя и не может похвастаться тысячелетней древностью, наводит на мысли своими координатами: 40° северной широты и 74° западной долготы (а, с учетом поголовной принадлежности отцов-основателей США к масонам, мысли эти беспочвенными не кажутся). «Нью-йоркский» меридиан примечателен ещё и тем, что в южном полушарии пересекает перуанскую пустыню Наска, знаменитую своими гигантскими рисунками, неясного происхождения и ещё менее ясного назначения.

К слову, географические координаты печально известных башен-близнецов Всемирного Торгового центра 40°42’42” северной широты и 74°00’49” западной долготы. А на противоположном конце Земного шара на той же параллели есть ещё одно «проклятое» место с координатами 40°45’00” северной широты и 14°29’10” восточной долготы – это Помпеи.

Казалось бы, что может объединять Всемирный Торговый центр и Помпеи…

В примечательной точке с координатами 40° северной широты и 100° восточной долготы, в пустыне Гоби, в китайской провинции Ганьсу находится китайский же космодром Шуаншенцзы. Совсем недалеко от него начинается и тянется на гигантское (6350 километров, что составляет 20° по долготе), аж, до самого Ляодунского залива, расстояние, Великая Китайская Стена.

Великая китайская стена единственное творение рук человеческих, видимое из космоса (спасибо, Google-map!).

Сказать, что геодезическая мотивация её доминирует над фортификационной, конечно, нельзя, но тяготение к 40-й широте отчетливо просматривается (особенно, в восточной её части, в районе «исторического» Китая). А в точке пересечения 40-й параллели со 116-м меридианом расположены гробницы императоров Мин – Чан Лин и Дин Лин. Они примечательны тем, что выстроены в полном соответствии с правилами фен-шуй. А раз так, то, видимо, и само место для их возведения выбрано было не случайно.

Но каким фен-шуем объяснить, что именно по этой параллели выстроились в рядок «священные вершины» – горы Олимп, Афон и Арарат? В этой связи упомянем ещё один объект – расположенную в штате Колорадо гору Шайенн (40° северной широты и 110° западной долготы). Сама по себе Шайенн, входящая в систему Скалистых гор, ничем не примечательна, но в её чреве вырублен бункер, где с 1966 года размещается Центр Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента NORAD. Поэтому, даже не знаю, к рукотворным или нерукотворным достопримечательностям 40-й параллели отнести комплекс Шайенн-NORAD.

Краткое промежуточное резюме: мы установили наличие на планетарном уровне закономерностей, связанных с 30-м восточным меридианом. Северная его половина разделена на три равных отрезка по 30° широты. Первый отрезок начинается Экватором (0°) и заканчивается широтой Пирамид (30° с.ш.). Второй – ограничен широтой Пирамид (30° с.ш.) и широтой Санкт-Петербурга (60° с.ш.). Третий – начинается с широты Санкт-Петербурга (60° с.ш.) и заканчивается Северным географическим полюсом (90°).

Экватор и Полюс материально не обозначены (либо имевшие место обозначения утрачены в силу естественных причин), в отличие от 30-й и 60-й северных широт, на которых в точках их пересечения с 30-м меридианом находятся, соответственно, Пирамиды Гизы и Санкт-Петербург (второе название является, в определённом смысле условным, так как геодезический объект, именуемый нами «Санкт-Петербург» должен иметь гораздо более раннее происхождение). Случайность нахождения этих объектов в названных местах маловероятна, поскольку на данных широтах выявлены области исторической активности: на 30-й параллели – очаги первых цивилизаций; на 60-й – столицы скандинавских стран.

Кроме того, часть 30-го меридиана, ограниченная 30-й и 60-й широтами, имеет собственное геодезическое обозначение: 30-й градус северной широты – Пирамидами, 40-й – Никомедией/Ольвией, 50-й – Киевом, 60-й – Петербургом. Это даёт основание предположить, что 30-й меридиан задумывался и был обозначен как базовый. А раз так, то дело осталось за малым – поискать на нём ещё что-нибудь, что могло бы соответствовать теме нашего исследования.

В границах этой долготной полосы располагались все столицы страны Та-Кемет (Чёрная земля), которую мы знаем под псевдонимом Египет: Буто, Мемфис, Фивы, Аварис, Александрия, Каир. К ней тяготеют не только все культовые сооружения времён фараонов, но и гораздо более поздние, такие как, например, первый христианский монастырь – Пафнутьевский. На противоположном берегу Средиземного моря, на территории современной Турции, на 30-м меридиане находится город Мира Ликийская, освященный именем одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудотворца.

Скальный некрополь в Мирах Ликийских.

И так совпало, что далеко к северу, точно на этой же долготе стоит, посвященный этому святому, Морской Никольский собор – главный храм российского ВМФ.

Военно-морской Никольский собор.

На берегу Чёрного моря раскинулся город, который не был никогда столицей, но заслужил народный титул «мама» и потому тоже не может быть не упомянут – это Одесса. У жизнерадостной Одессы есть мрачный антипод на севере – неформальная столица России времен императора Павла Гатчина.

А вот Новгород Великий был столицей древнерусского государства с незапамятных времён (когда ещё назывался Словенском). Сюда, а не в Киев, прибыл основатель династии Рюриковичей с братьями: «Рюрик седе в Новегороде, а другой Синеус, на Беле-озере, а третий Изборьсте, Трувор». И, хотя, историчность двух последних персонажей у современных историков вызывает сомнения, аборигены, не моргнув глазом, укажут любопытствующим их могилы: Труворов курган в Изборске, а курган Синеуса – на Белом озере. Столь же уверенно покажут и могилу Рюрика – Шум-гору, входящую в комплекс Оредежских сопок. Ну, и, до кучи: шурин Рюрика Одда, которому тот доверил правление Русью и регентство над своим малолетним сыном Игорем, тоже похоронен неподалёку, чуть севернее Ладоги, в урочище Сопки. Нам, благодаря Александру Сергеевичу, этот исторический деятель известен как Вещий Олег.

Не эту ли традицию упокоения попытался продолжить и Пётр, основывая в Петропавловском соборе одноимённой крепости (59°57’01” северной широты и 30°19’00” восточной долготы) новую усыпальницу Романовых? А совокупно пантеон скифских, славянских, варяжских и русских правителей запросто может посоперничать с некрополями египетских фараонов. Может, и правда двигала ими при выборе места для последнего пристанища одна и та же побудительная сила? Тогда, не исключено, что и Бабий Яр под Киевом (50°28’17” северной широты; 30°26’58” восточной долготы) в качестве места массовых расстрелов зондер-команды СС избрали не произвольно, а по указанию тех же оккультных специалистов из «Аненэрбе», которые могли рассматривать эти расстрелы не как простое убийство, а как ритуальную гекатомбу! Да, и ставку Гитлера «Вервольф» (49°14’ северной широты; 28°29’ восточной долготы) неспроста, наверное, начали строить неподалёку.

Кроме перечисленного: Трифонов-Печенегский монастырь на Кольском полуострове – самая северная православная обитель. Остров Валаам – традиционный культовый центр всех религий, прошедших через него, а ныне твердыня Православия. Городок Радуль (родина былинного Добрыни Никитича) под Черниговом – знаменит пещерами, использовавшимися в древности неизвестным культом в качестве подземных храмов, и необычной иконографической школой. Остров Змеиный в устье Дуная – предполагаемая родина героя Троянской войны Ахилла, на котором находился посвящённый ему храм…

Мы уделили такое большое внимание 30° восточной долготы постольку, поскольку на других меридианах столь явных закономерностей не обнаружено. Ни одна больше меридиональная линия не имеет такой насыщенности объектами духовного и исторического наследия! Почему так?

30-й меридиан имеет яркую особенность – у него наибольшая сухопутная протяжённость. Другими словами, из всех 360 меридианов у 30-го восточного самая длинная часть, проходящая посуху. Это поверхностное «естественнонаучное» объяснение, а если копнуть глубже… Сначала отступление от основной темы. Про строение нашей собственной планеты нам известно не больше, чем про устройство соседних галактик. Достоверно наука знает лишь то, что у Земли есть кора. Данный факт не вызывает ни у кого сомнений по той простой причине, что земная кора – это то, по чему мы ходим. Столь же неоспоримый факт, что земная кора неоднородна. Нарушение её однородности называется разломом или линеаментом. Итак, линеамент – это граница резкого изменения параметров географической среды, геологической структуры, геофизических полей. В зонах разломов кора обладает повышенной проницаемостью для всех видов излучений, испускаемых ядром планеты и околоядерными слоями. Влияние их на живые организмы не изучено, но не отрицается. Так, вот, самый крупный линеамент называется Нильско-Лапландским и точно совпадает с 30-м восточным меридианом!

Нильско-Лапландский трансконтинентальный линеамент.

О линеаментах разговор ещё впереди, а пока продолжим коллекционировать «случайности и совпадения».

Орлов В.В