-Метки

-Рубрики

- РУКОДЕЛИЕ (418)

- православие (288)

- это нужно знать! (174)

- полезное (141)

- рецепты (113)

- О ЖИЗНИ (103)

- музыка (94)

- интересное (84)

- стихи (75)

- Просьбы о помощи (61)

- История (55)

- ПОДВИЖНИКИ (47)

- ИКОНЫ (44)

- кино (38)

- Хронограф "Веры" (34)

- Рассказы (32)

- О ЧУДЕСАХ (30)

- ЮМОР (27)

- КРАСОТА (25)

- Романовы (25)

- о смерти (25)

- ПРИТЧИ (21)

- СКАЗКИ (17)

- О КОНЦЕ СВЕТА (14)

- МОЛИТВЫ (9)

- Нина Павлова (6)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Печать дракона |

Подобная история могла случиться и в наше время. Она о том, как главный герой пал духом и сдался в плен завоевателю. Страх сковывает невидимыми цепями и не каждому удается с ним справиться...

Прочитать или скачать книгу бесплатно можно здесь:

https://www.litres.ru/elena-valerevna-luhmanova/pe...668dbe7eec7f2d82b89dd0ab351e6b

Серия сообщений "о смерти":

Часть 1 - ДОРОГА НА КЛАДБИЩЕ

Часть 2 - ЖИЗНЬ - ЭТО МИГ...

...

Часть 23 - СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Часть 24 - НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОГО ГРАДА

Часть 25 - Печать дракона

Серия сообщений "Рассказы":

Часть 1 - О ВОЙНЕ

Часть 2 - ЧУДО ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?!

...

Часть 30 - В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой)

Часть 31 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ

Часть 32 - Печать дракона

Серия сообщений "О ЧУДЕСАХ":

Часть 1 - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

Часть 2 - Три христианские святыни содержат следы одной группы крови

...

Часть 28 - СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Память святых празднуется 17 августа

Часть 29 - ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ!

Часть 30 - Печать дракона

Серия сообщений "СКАЗКИ":

Часть 1 - СКАЗКИ Н. АБРАМЦЕВОЙ

Часть 2 - ВЕДЬМОЧКА

...

Часть 15 - Сказка. Лунный лучик. Прочитать всем и оставить Мише, двенадцатилетнему мальчику комментарии

Часть 16 - ПРОСТО ПОВЕРИТЬ В СКАЗКУ...

Часть 17 - Печать дракона

Метки: сказки волшебство истории драконы приключение |

КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ |

Карина очень любила кофе и могла выпить чашек семь за день, на раз-два. Но только если мама была чем-то занята во дворе или уходила за покупками, тогда появлялась возможность пробраться шустрой мышкой на кухню и заварить пьянящего и возбуждающего напитка. Родные ругали за такое пристрастие, что не бережет свое здоровье. Случись что с ее сердцем, не прилетит никакой волшебник в голубом вертолете, чтобы подарить новое. Карина все прекрасно понимала, но не могла ничего с собой поделать. «Я и так обделена судьбой инвалидностью, будет несправедливо, если перестану замечать и другие радости жизни» - часто думала она.

В голове юной девушки обитал, наверное, дикий улей, со всевозможными мыслями и мечтами. По цвету волос она была, можно сказать, шатенкой, лишь местами проскальзывали светлые прядки, намекая на свое родство с блондинками. Как и многие современные принцессы, Карина любила экспериментировать над собой, и красила волосы во всевозможные цвета. Была даже как-то седовласой. Многим знакомым подобное преображение пришлось по душе, а самой носительнице седины польстило, что наконец-то она выглядит старше своих лет. Такие экзекуции над собой не всегда проходили без последствий. Несколько раз длинные волосы (почти до пояса), приходилось коротко стричь, чтобы удалить поврежденные локоны и дать возможность отрасти новым. Как говорится: красота требует жертв!

Врожденное заболевание у Карины, давало иногда о себе знать слабостью и неуверенностью при ходьбе, поэтому для прогулок использовалась инвалидная коляска, чтобы сэкономить силы. Небольшой дефект во внешности ничуть не делал ее менее очаровательной. Она была мила и обаятельна. Вот только у девушки существовали свои критерии женской красоты, ей обязательно хотелось стать настоящей роковой женщиной-вамп: яркой, сводящей с ума мужчин страстью и сексуальностью. Чужие советы пролетали как шальные пули мимо, наставлений она не любила и не принимала ни от кого. Даже обычный разговор о вере в Бога, вызывал раздражение и заканчивался, не начавшись. Был только один правильный взгляд на жизнь у Карины: ее собственное представление и видение мира.

Родные братья и сестры отсутствовали: родители боялись произвести на свет еще одного больного ребенка. Семейство не бедствовало, глава семьи работал дальнобойщиком, поэтому деньги водились. Жили они в своем доме, на окраине провинциального городка средней полосы России, с населением около двадцати тысяч человек. Держали небольшое хозяйство, в которое входили: куры, кролики, одна коза, собака и черепашка. В детстве Карина обожала кошек, но проявившаяся аллергия заставила переключить свою любовь на лающих питомцев и панцереобразных.

Первая любовь накрыла с головой, погрузив ее в бесконечный океан впечатлений, ей было около двадцати лет...

ОКОНЧАНИЕ ЗДЕСЬ:

https://proza.ru/2021/10/25/1293

Серия сообщений "Рассказы":

Часть 1 - О ВОЙНЕ

Часть 2 - ЧУДО ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?!

...

Часть 29 - ГЛАВНЫЙ ПОСТУПОК

Часть 30 - В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой)

Часть 31 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ

Часть 32 - Печать дракона

Серия сообщений "КРАСОТА":

Часть 1 - СВЯТАЯ РУСЬ. КУПОЛА РОССИИ

Часть 2 - Самые красивые актрисы отечественного кинематографа

...

Часть 23 - Ольга,Татьяна,Машенька,Настя...

Часть 24 - С Масленице!

Часть 25 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ

Метки: рассказ проза ожизни девушка жизненно инвалид счастье любовь |

С Масленице! |

Серия сообщений "КРАСОТА":

Часть 1 - СВЯТАЯ РУСЬ. КУПОЛА РОССИИ

Часть 2 - Самые красивые актрисы отечественного кинематографа

...

Часть 22 - Лето - цветут "Анютины глазки"

Часть 23 - Ольга,Татьяна,Машенька,Настя...

Часть 24 - С Масленице!

Часть 25 - КУСТ РЯБИНЫ НА ВЕТРУ

Метки: масленица весна блины радость надежда праздник мед икра |

ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ! |

Подарите родным, пусть день будет их ярок!

Торопитесь любить – времена скоротечны;

Оставляйте «цветы» в сердце близких навечно.

Лухманова Елена

Серия сообщений "О ЧУДЕСАХ":

Часть 1 - МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

Часть 2 - Три христианские святыни содержат следы одной группы крови

...

Часть 27 - ТАЙНА СТАРОГО САДА (Полтавское чудо)

Часть 28 - СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Память святых празднуется 17 августа

Часть 29 - ПИШУ СТИХИ И ПЕСНИ НА ЗАКАЗ!

Часть 30 - Печать дракона

Метки: стихи песни автор заказ рождение юбилей даты праздник важно любовь внимание |

ЧУДО |

Можно я сегодня вашим буду чудом?

Голодно и зябко в мире без друзей.

Мне не нужно замков, дорогой посуды:

Полюбить смогу вас с каждым днем сильней.

Чтобы не случилось, мимо не пройдите –

Суету стряхните, как не нужный хлам.

Если зацепило, взгляд не отводите,

Распахните душу – счастье будет вам.

У меня надежды – океан бескрайний!

Нежностью, заботой, я украшу быт.

Прогоню за двери скуку и печали;

Верность в наше время тоже дефицит.

За любовь прощаю, даже если рана.

Не понять мне только трусости игру.

Разве люди звери? Гонят за изъяны?

Не бросайте друга, я в тоске умру…

В карнавале жизни счастье не монета.

Столько разговоров: чудеса кругом!

Вроде верят в чудо, ночью ждут рассвета,

А подходишь ближе – сердце под замком.

Можно я сегодня вашим буду чудом?

Голодно и зябко в мире без друзей.

Мне не нужно замков, дорогой посуды:

Полюбить смогу вас с каждым днем сильней.

© Copyright: Елена Лухманова, 2020

https://stihi.ru/2020/12/15/6175

Метки: чудо друг праздник любовь верность милосердие стихи автор |

КАКАЯ РАЗНИЦА... |

Какая разница – какие оправдания,

У безразличия ведь тысячи имен.

Подобны золоту не пылкие признания:

О многом скажет труд души, когда влюблен.

Так получилось, не везет и не намеренно;

Вот если б щука в руки бросилась в пруду.

И жизнь пускают под откос, живут Емелями –

На печке лежа трудно гнать за дверь беду.

Какая разница чины и положение?

В палатах царских есть предательство и боль.

Любовь не выиграть в рулетку за мгновение;

Сбежав от правды станет голым и король.

Так получилось – получилось же нечаянно!

Безвинным казнь не назначают без суда.

Бывает ложным и Иудино раскаянье,

Когда желанья нет припасть к ногам Христа.

Любил и он казалось, искренне, Спасителя –

Готов был жизнь отдать, чтоб рай был на земле.

Послушал гордость, не сказав Ему: «Прости меня…»

Предпочитая смерть позорную в петле…

Какая разница – какие оправдания,

У безразличия имен не счесть давно.

Режим включается в умах по умолчанию:

На солнце в пропасть превращается пятно.

© Copyright: Елена Лухманова, 2020

https://stihi.ru/2020/12/10/6652

Метки: сти автор романс песня любовь |

ТАЙНА ОСЕНИ |

В каждой осени моя сокрыта тайна –

Синей птицей в листопаде золотом.

Не похожа на другие, уникальна:

Серой птахой станет во дворе чужом.

У нее глаза ванили с кардамоном,

Луч улыбки гонит с неба туч полки.

Выжить сложно по физическим законам,

Моя тайна выживает по любви.

Ее мучили ветра и непогода

Загоняла в щель продрогшего дупла;

Задыхалась от нехватки кислорода –

Подарили боль и ночь антитела.

Для кого-то оживает все весною

И душа парит, испив любви нектар.

Листопадами мечты свои укрою;

Не продам, не променяю сердца дар.

В карнавале ожиданий и надежды

Осень ждет гостей, и пир уже готов.

Я кленовые сошью себе одежды,

Прикреплю любовь на складки рукавов.

В каждой осени моя сокрыта тайна –

Синей птицей в листопаде золотом.

Не похожа на другие, уникальна:

Серой птахой станет во дворе чужом.

© Copyright: Елена Лухманова, 2020

https://stihi.ru/2020/11/01/6398

Метки: осень тайна автор настроение любовь загадка вечное |

ОСЕННИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ |

* * *

Научиться бы нам не терять тепло,

Не смотря на ушедшее лето и непогоду.

Если мир в душе, то не важно число.

А любовь непременно поможет прогнать невзгоды.

* * *

Время горячего чая с молитвой,

Свитер с ворсинкой, да шарф с тишиной.

Во всеоружии, как перед битвой:

С грустью сражаясь осенней, она – как грипп затяжной.

* * *

Рыжею лисицей осень манит тайной;

Россыпь акварели дарит каждый миг.

Я в нее влюбляюсь, будто ложкой чайной

Пью нектар надежды, алый видя бриг...

* * *

Собраны в осени, как в светофоре,

Разные краски: там грусть и мечта.

Пишет мелодию часто в миноре;

Целая жизнь на страницах листа.

* * *

Скоро ляжет на опушки снежный полог –

Берегите, не бросайте тех, кто дорог.

Быстротечно время, с осенью прощаясь,

Я тому, что было счастьем – улыбаюсь!..

© Copyright: Елена Лухманова, 2020

https://stihi.ru/2020/11/02/4708

Метки: стихи автор осень любовь листопад настроение |

Всем доброго времени суток! |

Несколько лет не могла попасть в свой дневник, после смены компьютера это получилось, но не знаю надолго ли...

|

|

Понравилось: 1 пользователю

ПРСЬБЫ О ПОМОЩИ |

152303, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 142, кв. 9. Меренковой Наталье Владимировне. Тел. 89092568421.

* * *

Дорогая редакция! При нашем храме Вознесения Христова в с. Иб с весны стараемся организовать социальную службу по раздаче гуманитарной помощи в виде одежды-обуви для нуждающихся. Есть договорённость с епархиальным управлением, чтобы там для Иба готовили вещи. Раза три нам удавалось привезти их. Но потом возникли трудности; все, кто помогал нам с доставкой вещей, стали отказываться или просить денег. А где их взять? Батюшка отец Георгий Модянов посоветовал написать в вашу газету, чтобы люди присылали вещи сами, но не на храм, а на мой домашний адрес. И если кто-то едет в Иб, то по возможности забирали бы вещи из епархиального управления.

Нам нужны вещи: одежды, обувь на детей от рождения и старше; мужская, женская, подростковая одежда и обувь; верхняя одежда. Нужны также одежда и обувь на полных женщин (с 52 по 76 размер), мужская обувь д/с и зимняя 45-48 размеров. Заранее благодарим вас!

Мой адрес: 168226, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Захарово, м. Новый Посёлок, д. 31. Томовой Валентине Владимировне. Тел. 89068828351.

* * *

Здравствуйте, дорогие люди доброй воли, все, кто живёт с именем Господа Бога в сердце!

Прежде всего низкий поклон всем, кто не остался равнодушным к нашей трагедии. В рубрику «Просьбы о помощи» осенью обращалась моя жена, Варганова Наталья Ивановна, в связи с тем, что за последнее время у нас произошло два пожара. Если после первого что-то удалось спасти, то второй унёс всё. Как бы ни было нам тяжело, но с Божьей помощью удалось удержаться, выстоять, найти в себе силы нести и дальше этот тяжкий крест. Да и сыновья внесли свою лепту в эту необходимость не падать духом.

А вот с женой произошло непоправимое горе. Второй пожар она не смогла пережить. И вот не стало нашей Наташеньки. Остались мы одни: сыновья, 16 и 8 лет, Наташина мама Клавдия Григорьевна, 80 лет, и я. Свой дом ещё не достроили. А почему решили обратиться вновь – дело в том, что после обращения Наташи в вашу газету за помощью пришла посылка для детей и перевод. Но получить мы их не смогли. Ведь мы с Натальей, хоть и прожили десять лет, брак не зарегистрировали – то одно мешало, то другое. И вот решил обратиться в редакцию вновь: Наташеньку не вернуть, а сыновья растут. Им нужен свой дом, а он ещё не достроен. Ребятам просто необходима крыша над головой, без меня им никто не поможет. Если есть желающие протянуть руку помощи мне и моей семье, мы будем очень рады. С уважением к вам – Дмитрий. Адрес наш тот же:

646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Некрасова, д. 80. Полич Дмитрию Яковлевичу или Варгановой Клавдии Григорьевне.

* * *

Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Вера»! Воспитываю одна троих детей: старшей дочери 14 лет, а мальчикам 10 лет и 2,5 года. Тяжело, конечно, но ни на какое золото мира не променяю своих детей. Есть у нас сад, огород, живность. Дети помогают. Но ведь детство должно быть детством! Детки растут – и потребности тоже. Старшие ездят учиться в городскую школу (нашу закрыли три года назад). Младшего пора отдавать в детский сад. Школа требует много материальных вложений. Я работаю в сельском хозяйстве, в животноводстве. Много ли я могу дать детям... А так хочется их порадовать чем-то. Не судите строго. Будем благодарны и за финансовую помощь, с благодарностью примем одежду, обувь, постельное бельё, продукты и игрушки. С уважением – Елена.

607407, Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. Садовая, д. 2, кв. 1. Спиридоновой Елене Александровне. Тел. 89082343195.

* * *

Здравствуйте, дорогие сотрудники моей любимой газеты «Вера». Выписываю её уже около 18 лет, читаю от корки до корки. Старые подшивки отдавала в храм в г. Чердыни. Обращаюсь к читателям за помощью, так как нахожусь в тяжёлой жизненной ситуации. Получилось так, что мы с дочкой Натальей, у которой признали грыжу позвоночника, существуем на одну мою пенсию. Лечили её дорогими препаратами, назначенными врачами, но облегчения не наступало. Временами чувствует ужасные боли. Дали направление в Пермь к нейрохирургу, но не на что ехать. С пенсии деньги нужны ещё на коммунальные услуги да на дрова. Брала кредит на лечение дочки, тоже надо платить. Стыдно писать, но надежда только на вас, люди добрые! Пожалуйста, помогите нам, не оставьте в беде! Буду бесконечно благодарна и буду молиться о вас Богу! Может, кто-то вспомнит меня из одноклассников – Гуляеву Валентину, 1968 г. выпуска. Родилась и училась я в с. Усть-Нем.

Заранее благодарю вас! Р. Б. Валентина.

618604, Пермский край, Чердынский район, пос. Кушмангорт, ул. Центральная, д. 6, кв. 1. Мелкомуковой Валентине Ивановне. Дом. тел. (8-342-40) 2-46-11.

* * *

Здравствуйте! Вновь прошу помочь мне. Очень нужен противопролежневый матрас (стоит он около 2 тыс. руб.), а денег нет, все уходят на лекарства (недавно сделали операцию, но швы разьехались). И дров не хватает, купить не на что, жене Вере приходится ходить за дровами в лес, она совсем выбилась из сил. Умоляю, помогите! Нисковский Сергей.

612020, Кировская область, Шабалинский район, пос. Ленинское, ул. Суворова, д. 36. Нисковскому Сергею Львовичу или Пестовой Вере Павловне. Контактный телефон: 89539495478.

http://www.rusvera.mrezha.ru/700/12.htm

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 50 пользователям

«НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО» |

Он начался с поразительного факта. Учебный комитет Патриархии добился увольнения преподавателя-содомита из Казанской семинарии. Это не скрывалось, но вместо того чтобы поддержать комитет, его... поддержали так, что лучше бы этого не делали. Протодиакон Андрей Кураев начал шумную кампанию по борьбе с содомией, первым делом опубликовав письмо анонима из Петербурга. Тот обвинил в содомии учителя Патриарха Кирилла – митрополита Никодима. Уж в чём только его публично не обвиняли, но в этом – первый раз на моей памяти. Доказательств, разумеется, никаких, да и потребовать не у кого, ведь отец Андрей предложил нам анонимку.

Потом опубликовал ворох новых обвинений – безымянных и подписанных кем-то, но опять же никем не проверенных. А вдруг клевета? Ну так что же, лес рубят – щепки летят. Когда я в блоге Кураева выразил недоумение по поводу случившегося, он довольно спокойно ответил, что вот пусть Патриархия и проверяет, что там правда, что нет. Имелось в виду, что давно пора, а его – отца Андрея – роль скромная, принудить к этому.

С подобными ответами от разных людей приходится сталкиваться всё чаще, и я не понимаю, что происходит. Как можно публично обвинить кого-то в страшном грехе или преступлении, а потом отмахнуться от вопросов с помощью фраз «пусть проверяют», «пусть подают в суд». Это становится обыденностью, в том числе и среди православных. Меня особенно это пугает ещё и потому, что уже приходилось сталкиваться с обвинениями заведомо ложными в адрес очень порядочных людей. Причём выдвигали их тоже люди вполне приличные.

Вот одна ситуация. Обвинён был в содомии игумен N – священник с безупречной репутацией. Заподозрил его один из моих знакомых, человек во многих отношениях столь же замечательный. Начинаю расспрашивать: оказывается, не то что серьёзных доказательств, там вообще ничего нет, никаких поводов для подозрений – морок; бес сплёл картинку буквально из ничего.

Человек поверил, потому что был обижен на отца игумена. Часто так бывает? Да, сплошь и рядом. Например, пустил иеромонах, настоятель прихода, бесприютного человека у себя пожить – и пошёл гулять слух.

И так далее, и тому подобное. Всё это и без шумных кампаний ужасно, а уж когда решат разного рода энтузиасты победить очередное зло, тут хоть святых выноси.

О, эти борцы! Многие не знают, что одной из основных причин Февральской революции стала борьба со шпионами. Начались погромы в Москве, грабили промышленников, купцов с иностранными фамилиями. «Не корысти ради», а изведения супостатов для. Из прифронтовой зоны выселили десятки тысяч евреев, которые, рассеявшись по стране, разорённые, обиженные, стали горючим материалом для будущей революции. Потом вспомнили, что Царица у нас из немцев, добавляя вполголоса, что Царь всецело находится под её влиянием. И погубили Россию основательнее, чем все шпионы на свете, вместе взятые.

Вот какая бывает поддержка правильного вроде начинания, которое не только начинание погубит на корню, но и разрушит всё, что можно разрушить. Когда требуют от Патриархии решительности в борьбе с грехом, вспоминается, куда эта решительность привела нашу страну в 30-е годы XX века. У нас многие верят, что в репрессиях виноваты лишь Сталин и его окружение, решившие извести побольше народу. Это не совсем так. Просто решили как раз проявить решительность, извести всякое зло в СССР. НКВД получило сигнал: усилить борьбу со злом и начало реагировать на миллионы ложных и неложных доносов, не особо разбираясь, – ведь когда решительность главное, не до того. И доносчиками были отнюдь не только негодяи. Скажем, многие учёные, инженеры уничтожили друг друга в борьбе за «лучшее против хорошего».

Так протекают все без исключения кампании по решительному искоренению зла. Вспомним притчу о добром семени и плевелах, где повествуется как раз о подобном. Предложили рабы домовладыке повыдергать сорные травы: «хочешь ли, мы пойдём, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы».

Вот о чём забыл протодиакон Андрей Кураев. Он верно сделал, что поддержал Учебный комитет – хоть и немногочисленны содомиты в Церкви, но много зла от них. Что же погубило его инициативу? Мне кажется, недостаток любви. Не к извращенцам – им действительно не место в числе служителей Церкви, а к тем невинным, которые могут пасть жертвой кампанейщины, клеветы. Об этом напомнил ему его друг – архимандрит Тихон (Шевкунов). Он вспомнил историю из Патерика:

«Ученик идёт по полю и вдруг видит своего авву, который вместе с женщиной занимается непотребством. Он подошёл, ударил его ногой, сказал: “Что ты делаешь?” И вдруг увидел, что это два снопа, которые лежат рядом». «Да, мы все, пожившие какое-то время в Церкви, – продолжает о. Тихон, – знаем, что существуют беды в Церкви, в том числе и такая беда, о которой говорит отец Андрей. И это боль всей Церкви, потому что мы все – единое тело. Все прекрасно понимают, что это совершенно нетерпимо. Это необходимо преодолевать. Но здесь есть ещё одна сторона – лжесвидетельство. Не лжесвидетельствуй – это заповедь не чья-то, а Божия! И не надо забывать об этой заповеди...»

Вместо борьбы с содомией, которую обозначил Учебный комитет, мы вынуждены сегодня сдерживать натиск ненавистников Церкви. Тысячи людей в ужасе замерли на её пороге, страшась слухов и сплетен, зато с удовольствием обсуждают скандал безбожники и маловеры, пытаясь изобразить что-то вроде праведного гнева. Правда, получается у них лениво, неубедительно. Им довольно того, что случившееся подтверждает, как им кажется, правильность их отрицания христианства.

Скажу в заключение, что в последнее время часто обсуждается информационная война, которая ведётся против Церкви. Проблема, мне кажется, много глубже. В обмирщении, теплохладности, поразивших даже церковных людей. Чего уж требовать от других. Как, не следуя за Христом, не исполняя Его заповеди, сохранить самоуважение – вот главный вопрос, который мучит сегодня потребительское общество. Скандалы – одна из попыток ответа. Сядет атеист ли, воцерковлённый ли человек перед компьютером и повоюет за «правду» – это даже интереснее, чем компьютерная игра, и вроде что-то хорошее сделал. Несанкционированное добро. Как быстро оно прибывает в нашей жизни.

Владимир ГРИГОРЯН

http://www.rusvera.mrezha.ru/700/2.htm

Серия сообщений "Хронограф "Веры"":

Часть 1 - ЗАЧЕМ?..

Часть 2 - ПЕКЛО

...

Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!

Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН

Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»

|

|

Понравилось: 1 пользователю

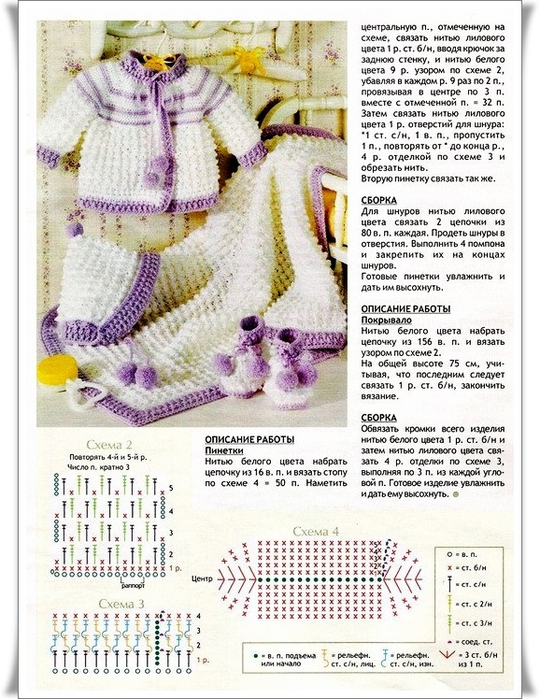

Ажурный комплект |

Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Для тех, кто любит вязать, а так же для тех у кого есть детки этот пост должен понравится.

Нам понадобится:

- Крючок № 3,5;

- акриловая пряжа белая 600 гр;

- сиреневая 80 гр.

1.

2.

![]() Sonya_kot

Sonya_kot

|

Вязаный Рождественский ангел |

Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Я думаю, что практически каждый уже начал готовится к Новогодним праздникам. Все мы хотим повеселиться, отвлечься и разумеется отпраздновать в хорошей компании близких людей.

Мы думаем о том что одеть, что приготовить, какие блюда понравятся гостям, а так же о том, как украсить квартиру к празднику. Ведь только одной елкой не хочется ограничиваться.

На сегодняшний день в интернете можно найти массу идей, так что не ленитесь. Для тех кто вяжет, я предлагаю простой мастер-класс по созданию рождественского ангела своими руками:

1.

2.

|

ОНИ ВЫБРАЛИ РОССИЮ |

В последние годы всё больше иностранцев из благополучной Европы селятся в России. Почему?

Олег Верещагин

С Олегом Верещагиным, уроженцем и жителем маленького городка Кирсанов на Тамбовщине, мы познакомились по электронной переписке. Есть такой сайт «Самиздат», где самодеятельные авторы выкладывают свои художественные произведения, и вот там можно прочитать его романы и рассказы. В основном они посвящены подросткам. Свой интерес к воспитанию детей Олег Николаевич объяснил тем, что вырос в учительской семье: учителями были его мама, родной дядя, дедушка и бабушка. И сам он преподавал в школе историю, увлечённо занимался с детьми, возродил военную игру «Зарница» – намного раньше того, как этим «озаботилось» государство. На таких людях в переломные годы наша страна и держалась. «В середине 90-х мы с мамой два года жили фактически подаянием, но не бросали работы», – как о само собой разумеющемся говорит он. Тринадцать лет Олег Николаевич отдал сельской школе, покуда её не закрыли в результате «оптимизации», затем работал в другой сельской школе – её недавно также закрыли. Оставшись безработным, учитель продолжает своё дело – в художественных произведениях помогает юным читателям осознать себя частью русской истории, осознать ответственность за свою Родину. В свет уже вышли семнадцать его книг.

А в нынешнем году автор подготовил необычную подборку – запись рассказов поселившихся в России иностранцев.

– Почему вдруг вас иностранцы заинтересовали? – спрашиваю Олега Николаевича.

– Их взгляд со стороны на нашу русскую жизнь позволяет многое понять, – ответил он. – В том числе то, что мы имеем и что можем потерять в результате внедрения ювенальной юстиции.

– Вы сами сталкивались с «ювенальщиками»?

– В 2008 году меня попросили помочь посодействовать в нескольких случаях похищения детей, иначе не назовёшь, чиновниками социальных служб. До этого я искренне пребывал в полном неведении об этой беде в России. А тут стал знакомиться – сперва по делу, даже с недоверием, – и начали открываться такие адские глубины и бездны, что я пришёл в ужас. Меня трудно напугать или растрогать, но за короткий срок я получил такую лавину информации, что спрашивал себя: а я не сплю?! это не кошмар? так не бывает! Когда понял, что не сплю и бывает, более того, это есть в моей стране, поклялся себе, что впредь всем чем могу буду помогать людям, у которых социал-фашисты отняли семьи. Получается плохо, могу я мало, но быть спокойным уже просто не выходит... Ювенальная юстиция лишь одно из зол, которые обрушились сейчас на Россию. Но в перспективе именно это – самое опасное зло. Потому что победа «детозащитников» – крах всего, что делает человека Человеком.

– Рассказы иностранцев записаны вами слово в слово или вы по-писательски что-то домыслили?

– Там есть стилистическая обработка, ведь не все они владеют русским языком. Но домысливаний нет. Зачем? Подобные истории вам могут рассказать многие и многие переселенцы. Если вам интересно, то почитайте специализированные издания на английском и русском языках, где приехавшие в Россию делятся своими впечатлениями. На вскидку могу назвать сайт «English in Russia» (englishinrussia.ru). Его создал школьный учитель Алекс Джуд, уже более 10 лет живущий в России. Часто туда пишут британцы, которые нашим детям преподают английский язык. И один из них, Rufus Matthews, замечает:

Майкл Уэр и его семья

«Беседуя с моими коллегами-учителями, я обнаружил несколько разных мотиваций для переезда и жизни в России. Так, они говорили мне, что им нравится здешняя свобода. Кроме того, в России им легче преподавать, потому что дети более адекватные. Родителям проще призвать детей к порядку, не опасаясь обвинений в нарушении закона. Американцы рассказывали мне истории о том, как родители боятся воздействовать на детей – власти могут из-за этого отобрать их. У одного из моих коллег в Америке есть сын, и он очень хотел бы привезти сына сюда учиться. Он прямо-таки не может дождаться того дня, когда заберёт его из Америки и привезёт в Россию. Ещё один его мотив: в России мальчики вырастают мужчинами, а девочки – женщинами, в традиционном смысле этих слов, уже утраченном в Америке».

Вот вам, пожалуйста, прямая речь иностранца, можете и английский оригинал посмотреть. То же самое говорят и в моей подборке историй. Чего же тут домысливать?

– Иностранцев много переезжает в Россию на постоянное место жительства?

– В последние годы их всё больше и больше. Причём часто селятся не в больших городах, а в русской деревне. В «The Siberian Times» и в британской газете «The Daily Mail» был интересный репортаж о Майкле Уэре, который уже 20 лет живёт в глухом сибирском селе Дубинка. Так он утверждает: «При нормальной госполитике в российские деревни могли бы приезжать сотни тысяч иностранцев». И они едут. В одной только Липецкой области, например, пять поселений из бывших граждан Германии, Англии и Швеции.

В приведённых мной историях, по понятным причинам, я изменил имена детей. Но это реальные люди, с которыми довелось общаться, и всё рассказанное – наша жизнь.

Записал Михаил СИЗОВ

ОНИ ВЫБРАЛИ РОССИЮ

Макс, 13 лет, немец

(История про кражу со взломом из соседского погреба. Это не первая кража со взломом на его счету, но первая - в России)

…Пришедший к нам участковый был очень вежлив. Это общее у русских – к иностранцам из Европы они относятся робко-вежливо-насторожённо, очень много нужно времени, чтобы тебя признали «своим». Но вещи, которые он говорил, нас напугали. Оказывается, Макс совершил уголовное преступление – кражу со взломом! И нам повезло, что ему ещё нет 14 лет, иначе мог бы рассматриваться вопрос о сроке реального заключения до пяти лет! То есть от преступления по полной ответственности его отделяли те три дня, которые оставались до его дня рождения!

Мы не верили своим ушам. Оказывается, в России с 14 лет можно по-настоящему сесть в тюрьму! Мы пожалели, что приехали. На наши робкие расспросы – мол, как же так, почему ребёнок должен отвечать с такого возраста – участковый удивился, мы просто не поняли друг друга. Мы привыкли, что в Германии ребёнок находится в сверхприоритетном положении, максимум, что грозило бы Максу за такое на старой родине, – профилактическая беседа. Впрочем, участковый сказал, что всё-таки едва ли суд назначил бы нашему сыну даже после 14 лет настоящий тюремный срок; это очень редко делают с первого раза за преступления, не связанные с покушением на безопасность личности. Ещё нам повезло, что соседи не написали заявления (в России это играет большую роль – без заявления пострадавшей стороны не рассматривают и более серьёзные преступления) и что нам не придётся даже платить штраф. Нас это тоже удивило – сочетание такого жестокого закона и такой странной позиции людей, не желающих им пользоваться. Помявшись перед самым уходом, участковый спросил, склонен ли Макс вообще к асоциальному поведению. Пришлось признать, что склонен, более того – ему не нравится в России, но связано это, конечно, с периодом взросления и должно пройти с возрастом. На что участковый заметил, что мальчишку надо было выдрать после первой же его выходки, и дело с концом, а не ждать, пока он вырастет в вора. И ушёл.

Нас это пожелание из уст стража порядка тоже поразило. Мы, честно говоря, и не думали в тот момент, как близки к исполнению пожеланий офицера.

Сразу после его ухода муж поговорил с Максом и потребовал от него пойти к соседям извиниться и предложить отработать ущерб. Начался грандиозный скандал – Макс наотрез отказывался так поступать. Дальнейшее описывать я не буду – после очередного, очень грубого, выпада сына в наш адрес муж сделал именно так, как советовал участковый. Сейчас я осознаю, что это выглядело и было более смешно, чем сурово, но тогда это поразило меня и потрясло Макса. Когда муж его отпустил – сам потрясённый тем, что сделал, – наш сын убежал в комнату. Видимо, это был катарсис – до него вдруг дошло, что отец намного сильнее физически, что ему некуда и некому пожаловаться на «родительское насилие», что от него требуется возместить ущерб самому, что он находился в шаге от настоящего суда и тюрьмы. В комнате он плакал, не напоказ, а по-настоящему. Мы сидели в гостиной, как две статуи, ощущая себя настоящими преступниками, более того – нарушителями табу. Мы ждали требовательного стука в дверь. В наших головах роились ужасные мысли: о том, что сын перестанет нам доверять, что он совершит самоубийство, что мы нанесли ему тяжкую психическую травму – в общем, множество тех слов и формул, которые мы заучили на психотренингах ещё до рождения Макса.

К ужину Макс не вышел и крикнул, всё ещё со слезами, что будет есть в своей комнате. К моему удивлению и ужасу, муж ответил, что в этом случае Макс ужина не получит, а если он не будет сидеть за столом через минуту, то не получит и завтрака.

Макс вышел через полминуты. Я таким его ещё никогда не видела. Впрочем, мужа я тоже не видела таким – он отправил Макса умываться и приказал, когда тот вернулся, попросить сперва прощенья, а потом разрешения сесть за стол. Я была поражена: Макс делал всё это, хотя и угрюмо, не поднимая на нас глаз. Перед тем как начать есть, муж сказал: «Послушай, сынок. Русские воспитывают своих детей именно так, и я буду тебя воспитывать так. Глупости кончились. Я не хочу, чтобы ты попал за решётку. Думаю, и ты тоже этого не хочешь, ведь ты слышал, что сказал офицер. Но я не хочу ещё и того, чтобы ты вырос бесчувственным бездельником. И вот тут мне плевать на твоё мнение. Завтра ты пойдёшь к соседям с извинениями и будешь работать там – где и как, они скажут. Пока не отработаешь сумму, которой ты их лишил. Ты понял меня?»

Макс несколько секунд молчал. Потом поднял глаза и ответил негромко, но отчётливо: «Да, пап...»

Вы не поверите, но у нас не просто более не было нужды в диких сценах, таких как разыгравшаяся в гостиной после ухода участкового, – нашего сына словно бы подменили. Первое время я даже боялась этой перемены. Мне казалось, что Макс затаил обиду. И только через месяц с лишним я поняла, что ничего подобного нет. И ещё я поняла гораздо более важную вещь: в нашем доме и за наш счёт много лет жил маленький (и уже не очень маленький) деспот и бездельник, который вовсе нам не доверял и не смотрел на нас как на друзей, в чём нас убеждали те, по чьим методикам мы его «воспитывали», – он нас втайне презирал и нами умело пользовался. И виноваты в этом были именно мы – виноваты в том, что вели себя с ним так, как нам внушили «авторитетные специалисты». С другой стороны – был ли в Германии у нас выбор? Нет, не было, честно говорю я себе. Там на страже нашего страха и детского эгоизма Макса стоял нелепый закон. Здесь выбор есть. Мы его сделали, и он оказался верным. Мы счастливы, а главное – на самом деле счастлив Макс. У него появились родители, у меня и мужа – сын, а у нас – семья.

Адольф брейвик, 35 лет, швед

(Отец троих детей)

То, что русские, взрослые, могут ссориться и скандалить, что под горячую руку муж может вздуть жену, а жена отхлестать полотенцем ребёнка – но при этом они все на самом деле любят друг друга и друг без друга им плохо, – в голову человека, переделанного под принятые в наших родных краях стандарты, просто не укладывается. Я не скажу, что я это одобряю, такое поведение многих русских. Я не считаю, что бить жену и физически наказывать детей – это верный путь, и сам я так никогда не делал и не стану делать. Но я просто призываю понять: семья здесь – это не просто слово. Из русских детских домов дети убегают к родителям. Из наших лукаво названных «замещающих семей» – практически никогда. Наши дети до такой степени привыкли, что у них, в сущности, нет родителей, что они спокойно подчиняются всему, что делает с ними любой взрослый человек. Они не способны ни на бунт, ни на побег, ни на сопротивление, даже когда речь идёт об их жизни или здоровье. Они приучены к тому, что являются собственностью не семьи, а всех сразу.

Русские дети – бегут. Бегут нередко в ужасающие бытовые условия. При этом в детских домах России вовсе не так страшно, как мы привыкли представлять. Регулярная и обильная еда, компьютеры, развлечения, уход и присмотр. Тем не менее побеги «домой» очень и очень часты, и встречают полное понимание даже среди тех, кто по долгу службы возвращает детей обратно в детский дом. «А чего вы хотите? – говорят они совершенно не представимые для нашего полицейского или работника опеки слова. – Там же дом». А ведь надо учесть, что в России нет и близко того антисемейного произвола, который царит у нас. Чтобы русского ребёнка отобрали в детский дом, в его родной семье на самом деле должно быть ужасно, поверьте мне.

Нам трудно понять, что, в общем-то, ребёнок, которого нередко бьёт отец, но при этом берёт его с собой на рыбалку и учит владеть инструментами и возиться с машиной или мотоциклом, может быть гораздо счастливей (и он на самом деле гораздо счастливей), чем ребёнок, которого отец и пальцем не тронул, но с которым он видится пятнадцать минут в день за завтраком и ужином. Это прозвучит крамольно для современного западного человека, но это правда, поверьте моему опыту жителя двух парадоксально разных стран. Мы так постарались по чьей-то недоброй указке создать «безопасный мир» для своих детей, что уничтожили в себе и в них всё человеческое. Только в России я действительно понял, с ужасом понял, что все те слова, которыми оперируют на моей старой родине, разрушая семьи, на самом деле являются смесью несусветной глупости, порождённой больным рассудком, и самого отвратительного цинизма, порождённого жаждой поощрений и страхом потерять своё место в органах опеки. Говоря о «защите детей», чиновники в Швеции – и не только в Швеции – разрушают их души. Разрушают бесстыдно и безумно. Там я не мог сказать этого открыто. Здесь – говорю: моя несчастная родина тяжко больна отвлечёнными, умозрительными «правами детей», ради соблюдения которых убиваются счастливые семьи и калечатся живые дети.

«Дом», «отец», «мать» – для русского это вовсе не просто слова-понятия. Это слова-символы, почти сакральные заклинания. Поразительно, что у нас такого – нет. Мы не ощущаем связи с местом, в котором живём, даже очень комфортабельным местом. Мы не ощущаем связи с нашими детьми, им не нужна связь с нами. И, по-моему, всё это было отобрано у нас специально. Вот одна из причин, по которой я сюда приехал. В России я могу ощущать себя отцом и мужем, моя жена – матерью и женой, наши дети – любимыми детьми. Мы люди, свободные люди, а не наёмные служащие госкорпорации с ограниченной ответственностью «Семья». И это очень приятно. Это комфортно чисто психологически. До такой степени, что искупает целую кучу недостатков и нелепостей жизни здесь.

Чарли и Чарлин, 9 лет, американцы

(Особенности русского мироощущения в сельской местности)

У русских есть две неприятные особенности. Первая – в разговоре они норовят схватить тебя за локоть или плечо. Вторая – они невероятно много пьют. Нет, я знаю, что на самом деле многие народы на земле пьют больше русских. Но русские пьют очень открыто и даже с каким-то удовольствием.

Тем не менее эти недостатки вроде бы искупались замечательной местностью, в которой мы поселились. Это была просто-напросто сказка. Правда, сам населённый пункт напоминал место из фильма-катастрофы. Муж сказал, что здесь так почти везде и что на это не стоит обращать внимания – люди тут хорошие.

Я не очень поверила. А наши близнецы были, как мне казалось, немного напуганы происходящим.

Окончательно повергло меня в ужас то, что в первый же учебный день, когда я как раз собиралась подъехать за близнецами на нашей машине (до школы было около мили), их уже привёз прямо к дому какой-то не совсем трезвый мужик на жутком полуржавом джипе, похожем на старые форды. Передо мной он долго и многословно извинялся за что-то, ссылался на какие-то праздники, рассыпался в похвалах моим детям, передал от кого-то привет и уехал. Я обрушилась на моих невинных ангелочков, бурно и весело обсуждавших первый день учёбы, со строгими вопросами: разве мало я им говорила, чтобы они никогда не смели даже близко подходить к чужим людям?! Как они могли сесть в машину к этому человеку?!

В ответ я услышала, что это не чужой человек, а заведующий школьным хозяйством, у которого золотые руки, которого все очень любят и у которого жена работает поваром в школьной столовой. Я обмерла от ужаса. Я отдала своих детей в притон!!! А так всё мило казалось с первого взгляда... У меня в голове крутились многочисленные истории из прессы о царящих в русской глубинке диких нравах...

...Не стану далее вас интриговать. Жизнь здесь оказалась на самом деле замечательной, особенно замечательной для наших детей. Хотя боюсь, что я получила немало седых волос из-за их поведения. Мне невероятно трудно было привыкнуть к самой мысли, что девятилетние (впоследствии десяти- и так далее) мои дети по здешним обычаям считаются, во-первых, более чем самостоятельными. Они уходят гулять со здешними ребятишками на пять, восемь, десять часов за две, три, пять миль – в лес или на совершенно жуткий дикий пруд. Что в школу и из школы тут все ходят пешком и что они тоже вскоре начали поступать так же – я уже просто не упоминаю.

А во-вторых, тут дети во многом считаются общими. Они могут, например, зайти всей компанией к кому-нибудь в гости и тут же пообедать – не выпить чего-нибудь и съесть пару печений, а именно плотно пообедать, чисто по-русски. Кроме того, фактически каждая женщина, в поле зрения которой они попадают, тут же берёт на себя ответственность за чужих детей как-то совершенно автоматически; я, например, научилась так поступать только на третий год нашего тут пребывания.

С детьми здесь никогда ничего не случается. Я имею в виду – им не грозит никакая опасность от людей. Ни от каких. В больших городах, насколько мне известно, ситуация больше похожа на американскую, но здесь это так и именно так. Конечно, дети сами могут нанести себе немалый вред, и я первое время пыталась это как-то контролировать, но это оказалось просто невозможно. Меня вначале поражало, насколько бездушны наши соседи, которые на вопрос о том, где их ребёнок, отвечали совершенно спокойно: «Бегает где-то, к обеду прискачет!» Господи, в Америке это – подсудное дело, такое отношение! Прошло немало времени, прежде чем я поняла, что эти женщины намного мудрее меня, а их дети – куда приспособленней к жизни, чем мои, по крайней мере какими они были вначале.

Мы, американцы, гордимся своими навыками, умениями и практичностью. Но, пожив здесь, я поняла с печалью, что это – сладкий самообман. Может быть, когда-то было так. Сейчас мы – и особенно наши дети – рабы комфортабельной клетки, в прутья которой пропущен ток, совершенно не допускающий нормального, свободного развития человека в нашем обществе.

Если русских каким-то образом отучить пить, они легко и без единого выстрела покорят весь современный мир. Это я заявляю ответственно.

Записал Олег ВЕРЕЩАГИН

http://www.rusvera.mrezha.ru/695/5.htm

|

Ажурный чепчик для ребенка |

Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Если Вы любите вязать, предлагаю научится вязать детский ажурный чепчик своими руками:

1.

2.

|

Рождественский ангел. Мастер-класс |

Это цитата сообщения mariabest247 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Бисерные фантазии. |

Это цитата сообщения lorine [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

цветок из полимерной глины |

Это цитата сообщения М_Г_Х [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Серия сообщений "Полимерная глина":

Часть 1 - Лепка из Фимо

Часть 2 - Лепим 10 фантастических существ из пластики!

...

Часть 36 - Скачать подборку журналов по лепке

Часть 37 - Скачать уроки по работе с пластикой - Creare Fimo

Часть 38 - МК: цветок из полимерной глины

Серия сообщений "МК":

Часть 1 - Мини-комод из пакетов от молока или сока

Часть 2 - Шаль, связаная на вилке

...

Часть 32 - МК: плетёные серьги

Часть 33 - МК: мягкая текстильная куколка-примитив

Часть 34 - МК: цветок из полимерной глины

Часть 35 - МК: красивая тканая салфетка

|

ВОДЫ «ЧЁРНОГО ДРАКОНА»: Евангельские истины на фоне потопа |

Осада! приступ! злые волны,

Как воры, лезут в окна. Чёлны

С разбега стёкла бьют кормой.

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, брёвны, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесённые мосты…

(А.С.Пушкин. «Медный всадник»)

Знакомые со школьной скамьи пушкинские строки всегда живо рисовали картину «сражения» мощной стихии и немощного в этой ситуации человека. Несколько месяцев назад картинки из прошлого на уроках литературы неожиданно ожили, переместившись со страниц томика пушкинских произведений на дальневосточную землю.

Амур – великая река России, входящая в десятку самых крупных рек мира. На языке нивхов она называется Да-мур – «большая река», маньчжуры называют её Сахалян-Ула – «чёрная река», а китайцы Хэйлунцзян – «река чёрного дракона». Кажется, что этим летом о Дальнем Востоке заговорили все: а как иначе, три региона оказались затоплены мощными водами того самого «дракона», напоминавшего уже не реку, а море. Федеральные каналы тут же сделали рубрику в новостных блоках, сопровождающуюся грозной картинкой и тревожной музыкой, словно это не новости, а трейлер к очередному блокбастеру. Только героем стал не популярный киноактёр и не мифический дракон с примесью инопланетного разума: в центр трагедии попал обычный человек.

Извечные вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» стали снова актуальными, только прибавился к ним ещё один: «А за что?» Действительно, восприятие любой трагедии как кары, как наказания Божия всегда имеет место быть в сознании людей. Потеряв способность объединяться в радости (за исключением, пожалуй, спортивных побед), мы сплачиваемся в период бед и трагедий, вспоминаем о ближнем, о Боге, о вечных ценностях, которые в сумасшедшем ритме неоновых городов почти затёрлись в людских душах, как мелкие цифры на пожелтевшем автобусном билете, долгое время пролежавшем в кармане.

Священники помогали пострадавшим не только молитвой

Многие в дни потопа пришли в храмы, крестились, другие же, никогда не задумывавшиеся о заповедях Христовых, поступали по Евангелию. В одном из эвакуационных пунктов, в котором мне удалось побывать, стала свидетелем такого разговора: «Да нет, нам хватит четырёх яблок, вы лучше в 18-ю комнату передайте, там мама с двумя детьми, их сейчас дома нет».

Что есть человек перед лицом неумолимой стихии? Экстремальные ситуации выявляют и обнажают лучшие и худшие качества, которые есть в каждом из нас…

Мощные амурские воды размыли не только берега, фундаменты домов, плохенький городской асфальт и сельские дороги, но и на время социальные и иные барьеры, когда митрополит и чиновник, подполковник и рядовой, директор и школьник вставали плечом к плечу, чтобы укрепить дамбы. Не для пиара, не для галочки, а действительно по зову души.

Естественно, что на одного человека с лопатой было два, а то и три с фотокамерой, что в пункты по выдаче гуманитарной помощи многие приходили по три, а то и по шесть раз, перепродавая потом вещи, что в эвакуационных пунктах сотрудниками полиции составлялись протоколы за распитие алкогольных напитков, за хулиганство и даже кражи... Но были и иные примеры, когда простые пенсионерки приносили банки с огурцами-помидорами «мальчикам», державшим дамбу близ Комсомольска-на-Амуре собственными телами, отстоявшим город от затопления, когда тринадцатилетние школьники орудовали лопатой, насыпая песок в мешки наравне со взрослыми мужчинами. На одном из таких укрепрайонов (терминология вполне себе военная) я встретила паренька, усердно волочащего мешок с песком – из таких сооружали дамбу на центральной набережной Амура. Тащил он его одной рукой, вторая висела – она была, что называется, «сухой», то есть неразвитой.

Непривычно видеть митрополита Хабаровского «в штатском»

В числе «рабочих-волонтёров» побывал даже митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, которого не сразу можно было признать из-за непривычного вида «в штатском»: так удобнее орудовать лопатой. Каждый вносил свой посильный вклад: после коленопреклонённой молитвы в главном храме Хабаровска верующие и священнослужители устремлялись на укрепление берегов. Итак, инвентарь выдан, фронт работы оговорён – и все приступали к выполнению задания. Песок, лопаты, мешки… Через пару часов я ловила себя на мысли, что выполняю работу почти механически. «Перерыв, и все в тень!» – командовал отец Владимир. Окидываю взглядом набережную: излюбленное место горожан сейчас похоже на стройку – горы песка, спецтехника, даже расписной паровозик, что катает детишек и взрослых в «обычные», не чрезвычайные дни, сейчас приспособлен под перевозку мешков с песком.

Картина, в которой явно вырисовался дальневосточный характер во всей его полноте, складывалась у меня из эпизодов, мелких деталей и осколочков, как мозаика.

Затопленный остров Большой Уссурийский: не просто дальневосточная Венеция, а жуткая иллюстрация к некрасовскому произведению про дедушку Мазая, только на лодках – спасатели и добровольцы, женщины из поселковой школы. Их помощь незаменима, поскольку лучше учителя жителей небольшого населённого пункта никто не знает. Подавленные и напуганные люди с трудом называют рост и размеры собственных детей и других членов семьи – списки составляются индивидуально для каждого. Проплывая мимо затопленных сараев, замечаем пару кошек. «Саша, – обращается завуч школы к спасателю, – завершим обход – надо будет приехать покормить кошек». Спасатель Саша, молодой парень из Новосибирска, не возражает, между делом рассказывая о том, как на днях спасли зайца со сломанной лапой, отчаянно пытавшегося залезть на забор. Милость к братьям наши меньшим – ещё вопрос, для кого она более спасительна: для зверей или душ человеческих…

Конечно, в этот сложный период большое количество людей пришло в храмы, пожелало креститься и крестило своих детей. Многие переосмыслили прошлую жизнь, сетуя, что, поглощённым суетой или рутиной, им некогда было остановиться, оценить важные вещи, подумать о духовном. Многие в эти дни, потеряв материальное, вспоминали именно о душе, но не все… «А Маше вы микроволновку дали, а мне – нет! Я на вас в прокуратуру заявление напишу!» Что только не выслушивали священники, терпеливо объясняя, что у той самой Маши семеро детей и дом снесло течением, поэтому и помощь ей немного больше, чем иным… Впрочем, стоит ли удивляться – с благодарностью зачастую было именно по Евангелию: из десяти прокажённых возвращался отблагодарить один.

Пригород Хабаровска: пожилая пара приглашает в затопленный частный дом, показывая кур на чердаке и утонувший подвал. На прощание получаем выращенный на собственных пятнадцати сотках, которые ушли под воду, арбуз. Отказываться бесполезно: люди, потерявшие почти всё, делятся последним.

А вот национальное нанайское село Дада. Амур, кормивший местное население, затопил большую часть населённого пункта. Во дворе одной из семей умные лайки, одна из которых трётся о мои ноги, оставляя шерсть. Вдоль дома – юкола – сушёно-вяленое мясо рыб, традиционная пища местного населения. «Наших друзей, семью из Еврейской области, затопило. Они фермеры, и у них погиб урожай, – рассказывает Бальжин Зангеев, местный житель, хозяин умных лаек и юколы. – Мы поделились с ними и рыбой, и даже картошкой, хотя обычно картофель растёт именно у них. Надо помогать друг другу, разве бывает иначе?»

Глядя на добрые глаза Бальжина, внутренне соглашаюсь с ним, несмотря ни на что. Пусть иначе никогда и не будет.

Этот дальневосточный паводок 2013 года, в общем-то, ужасная драма для многих людей, притом не закончившаяся с отступлением воды, и эти маленькие штрихи из жизни маленьких людей никогда не станут основой кассового фильма. Хотя как знать… В коммерческий оборот нынче пускается абсолютно всё. Но не это важно. Большую картину того, что происходило в эти дни, нам увидеть пока не дано – слишком мало прошло времени. Но ясно одно: эта большая картина преодоления большой общей беды писалась небольшими мазками, и мазки этой кисти были сильными, яркими… разными. Как и все мы. Я видела это и могу подтвердить.

Юлия ШУТОВА

г. Хабаровск

http://www.rusvera.mrezha.ru/694/4.htm

|

ТАЁЖНЫЙ ТУПИК? |

В начале октября позвонил давний знакомый из Троицко-Печорского района:

– Слышал, у нас тут поблизости отшельники появились? Одни говорят, что они в лесу землянки вырыли, другие – что в домах брошенной деревни поселились. Это на пермской стороне, почти на границе с нашим районом. Интересно, как они зиму-то зимовать будут? Вымрут же.

Знакомый мой – лесничий, тайгу в округе хорошо знает. По его представлениям, зимой неподготовленным людям там невозможно выжить.

Вид из космоса на таёжную деревню Черепаново

Навожу справки. Пресс-служба МВД Пермского края сообщает: да, есть такой факт. Группа верующих, в количестве около 50 человек, во главе с бывшим клириком Тульской епархии Вениамином Филипповым в августе сего года приехала из Костромской и Тульской областей и поселилась в заброшенной деревне Черепаново. Гляжу на карту. Черепаново – это самая северная точка Чердынского района, страшная глухомань. На снимке из космоса, правда, деревенька смотрится веселее: вольно раскинулась она вдоль берега Колвы, домишек около тридцати, не считая бань и сараев. Крыши вроде не обрушены. Если продукты с собой взяли, то, даст Бог, не пропадут.

Проходит время, и появляются новые сообщения. Журналистам добраться до Черепаново не удаётся, нет проезжей дороги, но с таёжными поселенцами налаживают контакт рыбаки из Ныроба. Наверное, от них и стало известно, что среди таёжных поселенцев имеются дети в возрасте от года до 14 лет, которым «возможно, угрожает опасность». Чтобы вернуть затворников к «нормальной жизни», в Черепаново готовится вылететь на вертолёте межведомственная комиссия – из сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, министерств образования и здравоохранения в сопровождении полицейских.

Что-то проясняется и с религиозной направленностью общины. Президент центра религиоведческих исследований Александр Дворкин предполагает, что эти люди – так называемые царебожники, последователи бывшего иеромонаха Евстратия из Тульской области: «Два года назад он обвинил РПЦ в том, что она не верит в то, что царь Николай Второй является искупителем человечества. После этого он призвал своих последователей уходить в леса».

Всё совпадает: и место, откуда приехали поселенцы, и местная история, связанная с мученичеством рода Романовых. Известно, что в ближайшем к Черепаново посёлке Ныроб в земляной яме принял смерть боярин Михаил Никитич – дядя первого царя из династии Романовых, которого в 1601 году, страшась соперничества, сослал сюда Борис Годунов. Позже над земляной тюрьмой была построена часовня. Места эти почитаемые: каждый год в Ныроб со всего мира приезжают люди, чтобы посетить могилу первого мученика из рода Романовых и приложиться в часовне к его веригам. Это обстоятельство тут же породило слух, что поселенцы пришли в здешнюю тайгу, чтобы «ожидать появления Михаила Никитича», мол, сущие они фанатики. Однако, по утверждению заведующей Центром памяти Михаила Романова, к ней эти люди не обращались, хотя были проездом в Ныробе. Их даже в часовне не видели. Как-то не похоже на сугубых почитателей Романовых. Может, они просто прячутся от глобального электронного контроля? И никакой мистики тут нет?

Между тем события развивались стремительно. Судя по сообщениям МВД Пермского края, из Черепаново «сбежало 10 человек, в их числе 6 детей». Как говорят, покинуть общину их заставила угроза голодной смерти предстоящей зимой. Сейчас правоохранительные органы помогают восстановить паспорта, от которых эти люди отказались перед уходом в тайгу. Беглецов разместили в Свято-Лазаревском женском монастыре, что в городе Верещагино на западной границе Пермского края. А сорок человек так и остались в Черепаново...

Беглецы

Почему эта история меня заинтересовала? В Коми республике уже 10 лет живёт точно такая же община таёжных затворцев. И до сих пор какого-то чёткого отношения к ней так и не появилось. Осуждать их? Восхищаться их жертвенностью? Даже и не знаю...

Возглавляет эту общину бывший уржумский клирик Александр Кожевников. Он из глубоко верующей семьи. Родной брат его – иеромонах Троице-Сергиевой лавры. Мать – послушница в уржумском храме. Сам служил там же, в Свято-Троицком соборе. В 2003 году он попросил у своего архиерея перевода за штат с правом перехода в другую епархию. После этого вместе с 50 прихожанами выехал в Княжпогостский район Республики Коми. Продав свои дома в Кировской области, члены общины прописались в таёжных посёлках Мещура и Седьюдор. В Мещуре взялись возвести храм. Сначала в 2004 году установили крест, затем заложили фундамент... Но по какой-то причине было решено уйти дальше в тайгу. Администрация Мещуры по просьбе общины выделила им место в 50 километрах от посёлка, куда можно только в погожую погоду добраться, а в межсезонье вообще дороги нет. Представители Сыктывкарской и Воркутинской епархии несколько раз посещали отшельников, предлагали вернуться к людям, но получали отказ.

Как и в случае с Черепаново, из общины стали бежать люди. На сайте Сыктывкарской и Воркутинской епархии размещён фрагмент аудиозаписи с рассказом девушки Анны, покинувшей лесную пустынь в 2009 году:

«В Кирове я лежала в больнице два раза в год под наблюдением врачей, так как у меня киста на почке. А сюда они меня привезли и ни разу не разрешили обратиться в больницу. Наш фельдшер, который у нас там есть, мне сразу об этом сказала, что если киста загнётся, то или срочная операция, или смерть, но тебя не довезти, поэтому смерть».

Затем беглянка называет кого-то по имени, но неразборчиво, и продолжает: «Он оттуда уезжать не хочет, а если приедет прокуратура, он сказал, что будем сидеть и не выходить. Даже если, к примеру, просто подожгут, надо сгорать заживо. Не все согласны с батюшкой, что так надо поступить». И далее: «Андрей сказал, что если что, то мы будем стрелять, вот, будем защищать тебя. Вот тут уже появился страх, что если на самом деле приедет прокуратура и будешь сидеть там при двери, железные запоры и плюс там ещё замки, на окнах решётки, что уже никуда не выйти, и это придётся гореть уже заживо, – и тут появился страх».

Насколько можно верить словам напуганной девушки? Но вот ещё одно свидетельство, более обстоятельное. В нынешнем году общину покинула Светлана Николаевна Мальцева, после чего в нашу редакцию пришло письмо. Светлана решила подробно рассказать «Вере», как всё было.

Оля Мальцева (слева) сразу после возвращения

из тайги и её подруга

«Началась наша история в 2002 году, когда в православном мире пошла волна протестов против глобализации. Прочитав много разных брошюр, статей, прослушав многие кассеты, нам стало страшно жить в современном мире. Наша семья состояла из четырёх человек, детям было 9 и 6 лет. Мы были воцерковлёнными прихожанами уржумского Свято-Троицкого собора. Вся семья имела одного духовника, отца Александра Кожевникова. Вокруг него собралась в то время крепкая община из 50 человек. В 2003 г. по благословению батюшки нами было найдено место в Республике Коми, в глухой тайге.

В течение нескольких месяцев, начиная с июля, выехали почти все и поселились в этом заброшенном месте. Постепенно восстановили дома и обустроили быт. О жизни там, о бедах и радостях можно было бы написать много. Сначала, пока была связь с миром и возможность пополнения запасов, было всё терпимо. Конечно, условия были очень жёсткие: строгий режим, строгая дисциплина, строгое послушание, строгий аскетизм. В первые годы уехала большая часть людей. Наша семья прожила там 10 лет. Дети выросли, научились много и тяжело работать, мало спать и мало есть.

В 2009 г. отказались от мира, от документов, от денег и перестали куда-либо выезжать и вообще выходить за ограду. Запасы постепенно стали подходить к концу, и в 2011 г. перешли на одноразовое питание. Кушали только один раз, в 8 часов вечера. Норма питания была очень скудная, в основном трава и грибы. Начались болезни, недомогания, сильное истощение. В 2012 г. умер молодой мужчина от истощения. Неплохо жили люди, которые имели собственные запасы или которые были возле общих запасов. В 2009 г. уехал мой муж, не выдержал. Сейчас у него своя семья. Мы с детьми не поехали с ним, послушав батюшку. Он говорил, что, кто оставит близких ради Господа, тому Господь воздаст сторицей. Тогда ещё мы батюшке слепо верили.

Всё сложилось так, что, живя там, ты должен работать, даже если не можешь. Дочь уже не могла ходить, а работать всё равно заставляли. 9 февраля 2013 г. мной было принято решение бежать, так как добровольно оттуда не отпускали. Очень переживала за здоровье дочери Оли и своё, при таком истощении нам было бы не дожить до лета...»

Жизнь обдырская

Прочитав письмо, звоню в Мещуру.

– А кто вам письмо прислал, Светлана Мальцева? – сразу же догадалась глава сельского поселения Любовь Алексеевна Гусарова.

– Да, она. Вы её хорошо знаете?

– Близко не знаю, но человек она хороший. Медик по профессии, как поняла. В марте с детьми она выехала, потому что со здоровьем проблемы были, что-то со зрением. У нас-то, кроме акушерского пункта, ничего нет. А потом в июне они снова приезжали, дочка Светланы в нашей школе экстерном сдавала экзамены за 9-й класс.

– Она что же, в вашем посёлке училась? – удивляюсь.

– Нет, дети из общины учатся у себя, а к нам в школу присылают контрольные, им оценки ставят, отсылают задания. Такое дистанционное обучение, законом это не запрещено. Школа, кстати, у нас хорошая, хоть и в таёжном посёлке. Тридцать пять учеников и десять преподавателей, многие с дипломами педагогических институтов.

– Да, насколько я слышал, жизнь у вас в Мещуре кипит, – соглашаюсь я. – Есть и дом культуры, и молитвенная комната, и почта, народ активный – в газетах сообщали, что даже поэтические конкурсы проводятся. Вот только почему приезжие у вас не задержались, а дальше в тайгу ушли?

– Не знаю, не при мне это было, я ведь главой не так давно работаю. Но что значит «в тайгу»? Место, как они и просили, им предоставили в бывшем посёлке лесозаготовителей Обдыре. Это в 54-х километрах от нас на север. Летом туда можно добраться на моторке по реке Елва, а в хорошую погоду и на вездеходе. Дорога, конечно, не проезжая. Но зимой на «Буранах» можно быстро доехать.

– Кроме них, там никто не живёт?

– Только один человек, бывший егерь. Домики там уже развалились, но они что-то восстановили, высоким забором, как крепостью, обнесли. В последние годы в общине было человек двадцать, а сейчас осталось одиннадцать.

– А чем они кормятся?

– Огородами. Рыбаки рассказывают, что есть у них лошадь, козы, грибы собирают, охотятся и рыбачат. Имеются лодки, трактор, машина, снегоход.

– А вы как думаете, имеют люди право вот так взять и спрятаться в глуши? – спрашиваю под конец.

– Конституцией не запрещено, где хотят, там и живут. Так ведь? – вопросом на вопрос отвечает глава поселения. – Не знаю... Сама бы я не смогла там жить. Без электричества. А вообще, люди там доброжелательные, мужчины – золотые руки. Когда они в Мещуре были, то к ним за помощью обращалось население, и они ни в чём не отказывали. Сварщик у них очень хороший, все плотники. Молодцы!

Признаться, такой рекомендации я не ожидал. Значит, не всё так мрачно в этой истории с таёжными затворниками?

На фото А. Артеева – скит в Обдыре

Иного мнения, впрочем, журналист коми республиканской газеты Артур Артеев. «Можно предсказать, что через несколько лет община распадётся», – считает он. Летом прошлого года ему удалось добраться до Обдыра, но ни с кем, кроме старожила егеря, пообщаться ему не удалось. Дом общины и вправду скрыт за высокой бревенчатой стеной. На нём два объявления, одно из которых гласит:

«При попытке насильственного проникновения к нам будут приниматься меры... Мы не сектанты, не староверы, не раскольники. Мы – чада Русской Православной Церкви, исполняющие её каноны, поминающие Патриарха. Мы надеемся на Бога, а не живём в страхе конца Света. Мы хотим воспитать детей правильно, в страхе Божьем и любви, чтобы они имели любочестие и были сознательными гражданами своего Отечества. Мы не желаем их развращения, к чему вы стремитесь их привлечь. Мы не выйдем. Нам не о чем говорить. Настаивать и переубеждать нас не надо. Если имеется почта, просуньте её в щель забора».

На второй табличке сообщается о каком-то княжпогостском полковнике, во главе с которым некие люди ночью проникли за ограду, «били кувалдой по дверям, тросом хотели вырвать решётку, только выстрел в воздух остановил их». Заканчивается обращение всё тем же: «Настаивать и переубеждать нас не надо. Простите нас. Вас Господь простит».

Может, и вправду стоит оставить их в покое? Может, и в самую глушь-то они подались как раз потому, что кто-то слишком уж резко пытался их «вернуть к нормальной жизни»?

«Спаси всех Господь»

По большому счёту, в стремлении православных людей к уединённой жизни ничего необычного нет. На форуме нашей газеты уже много лет назад читатели завели раздел «Православные поселения», чтобы делиться адресами, где можно поселиться подальше от мирской суеты. Пишут туда немного – да и о чём писать-то? Таких адресов тьма, в любую сторону поезжай – и найдёшь заброшенную деревню. И необязательно в тайгу забираться.

Поразила меня последняя запись, датированная сентябрём этого года: «Братия и сестры! Приход ищет православную семью, желающую жить в удалённом селе. У нас есть хороший дом, и мы готовы заселить в него людей, которые за небольшую плату будут присматривать за храмом: топить печи, убираться в храме и на территории. Храм Рождества Богородицы приписной, службы не чаще одного раза в неделю. Тел. настоятеля: 8-922-921-44-67, о. Владимир, Уржумская епархия, Вятская митрополия».

Промыслительное совпадение. Мы тут уржумских таёжников обсуждаем, а у них на родине деревня пустует, да ещё с отремонтированным храмом – заселяйся, Богу молись, за это тебе ещё и приплачивать станут! И зачем же в тайгу-то было ехать, за тридевять земель?

Кстати сказать, отцу Александру, который сейчас в Обдыре, что-то подобное предлагалось в самом начале. Беглянка Анна так рассказывает: «Митрополит Хрисанф предлагал батюшке остаться в его епархии, взять любой приход или даже, допустим, если в городе жить не хочет, в любую деревню уехать, что будет помогать. Но батюшка отказался. Всё-таки решил уехать в лес, жить в лесу, а не захотел просто остаться. Тогда митрополит Хрисанф сказал, что “я не могу вас привести, могу только вывести”».

Душе не прикажешь. И я бы не стал осуждать этих людей. Что нам остаётся? Только помочь им. И радостно видеть, что к такому выводу пришли и власти в Пермском крае – в отношении тех затворников, с которых и начался этот разговор. Как сообщают СМИ, в заброшенную деревню Черепаново отправлен гуманитарный груз с продуктами и тёплой одеждой. Умереть с голоду отшельникам не дадут.

Помощь требуется и тем, кто передумал и покинул добровольный затвор. Светлана Мальцева пишет из Уржума: «У меня и дочери Оли по возвращении на родину начались больничные проблемы. Сначала реанимация, потом – отделение. Истощение было сильное, у Оли при росте 164 см вес был 36 кг, у меня при росте 168 см – 46 кг. 1,5 месяца не могли нормально есть, организм не принимал пищу. Врачи опасались, что не сможем восстановиться. Но постепенно, по молитвам знакомых и незнакомых людей, восстановление началось. Масса тела пришла в норму, но здоровья нет. От плохого питания у нас с Олей сахарный диабет, у меня цирроз печени, у Оли гепатит и много других серьёзных болезней. На их лечение требуются дорогостоящие лекарства и лечение в санатории (говорят, одного курса мало), кроме того, мне требуется операция на глазах, по поводу слепоты. 10 лет в общине жили без электричества.

Дети очень хотят учиться. Оля мечтает о семинарии, чтобы научиться красиво петь и славить Бога на каждой службе. Сын Саша тоже хочет быть больше в храме. Но для этого нужны силы и здоровье. Помогите, добрые люди, нам набрать средств на восстановление здоровья. Сейчас ещё возникла угроза остаться без жилья. Спаси всех Господь, кто найдёт возможность помочь нашему горю.

Наш адрес: 613530, Кировская область, г. Уржум, ул. Рокина, д. 26. Мальцевой Светлане Николаевне».

Михаил СИЗОВ

http://www.rusvera.mrezha.ru/694/3.htm

|

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН |

Ведь здравые умы предлагают: уж если не отменять ЕГЭ, то сделать сдачу добровольной, а по гуманитарным предметам ввести устный экзамен. В том числе обязательно – по литературе, не в форме тестов, а устно либо в виде сочинения. А при поступлении в вуз – хотя бы пару испытаний: на знание русского языка и «профильного» предмета. И не кто-нибудь предлагает, а 1-й зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Он уверен: эти изменения помогут избавиться от главной проблемы ЕГЭ – убийства в детях творческого начала.

Общество говорит: идея ЕГЭ себя полностью дискредитировала. Но власть упёрлась и гнёт своё. Новый руководитель Рособрнадзора Кравцов призывает проводить информационную работу с учениками, родителями. Ясно, что уговоры могут воздействовать только на людей и без того законопослушных. Я говорю про наш Север, где люди привыкли играть «по правилам». Шпаргалок, может быть, у нас больше – их пишут ученики, готовясь к экзаменам; я и сам, помнится, их писал, чтоб лучше запомнить билеты. Зато в наших южных республиках шпаргалки не популярны – там нарушения иного рода: задания заранее покупаются, за детей решают преподаватели и т. п. К сожалению, эта зараза перебросилась уже и на мегаполисы. Мне рассказывали об опытном преподавателе, переехавшем из Сыктывкара в Петербург. Уже в канун первой экзаменационной кампании ей задали вопрос: «Сколько вы берёте за одного?» «Я не занимаюсь репетиторством», – ответила она. Но, оказывается, речь шла о том, во сколько она оценит свои услуги по написанию экзамена за ученика, сидя во время сдачи ЕГЭ в соседнем помещении…

Вот официальная статистика. В Северо-Западном федеральном округе при проведении ЕГЭ – 12 нарушений. Зато в Северо-Кавказском – 336, из них в Дагестане – 222! И это только то, что удалось выявить. А попробуй взяться выявлять нарушения в Чечне – мало не покажется! Так непропорционально много бюджетных мест в московских «престижных» вузах занимают выпускники с Северного Кавказа, не владеющие элементарной грамотой, а русские парни идут служить в армию (что само по себе неплохо); уровень высшего образования падает, и коррупция всё глубже разъедает систему образования.

В последнее время Рособрнадзор весь изошёл странными инициативами. Прежде, когда эту структуру возглавляла Л. Глебова, чиновник с воистину бульдожьей хваткой, она доказывала, что серьёзных проблем вообще нет. Сдав дела, ушла на повышение в Совет Федерации. И слава Богу! Но уже третий сменившийся за год руководитель этой структуры, видимо, не знает, как показать свою значимость и установить контроль над ситуацией.

Как раз в те дни, когда шли «установочные» родительские собрания, в Коми по итогам ЕГЭ состоялось заседание правительства. Среди обычных сетований на проблемы министр образования озвучил идею Рособрнадзора, предложившего ужесточить процедуру сдачи ЕГЭ: если на экзамене будут обнаружены шпаргалка или телефон, результаты аннулируются не только у виновника, но и у всех детей из этой аудитории.

Мне понравился один из комментариев в сети к этому решению: «А что, нормально! Вот если один чиновник проворовался – гнать их всех...»

Невольно вспомнил термин «круговая порука» и недавнюю инициативу нашего Президента – чтоб за ущерб, нанесённый террористом, отвечали бы его родственники и вообще близкое окружение. Но ведь здесь речь идёт не о террористах-смертниках. За кого же принимают нас, наших детей московские чиновники?! За потенциальных преступников и их сообщников?

«Это настоящая инквизиция, – считает директор школы из Новосибирска Владимир Алексеев. – Мы водим учеников как заключённых, группами, в разные школы, подбираем учителей с разными профилями, чтобы не дай Бог, в аудитории не было учителей-предметников. Печально наблюдать, как из детей делают преступников: их отлавливают, заводят уголовные дела. Боремся с детьми с девятых классов, обыскиваем их. Это очень унизительно. Но с кем идёт борьба? Может быть, зарубежный десант высадился нас завоёвывать? Смешно и больно на это смотреть, а потом слушать людей, которые говорят, что ЕГЭ – это панацея, способная решить все проблемы».

На том самом заседании правительства Коми выступила уполномоченная по правам ребёнка Н. Струтинская:

– У нас 11 человек удалены с экзамена без права пересдачи в этом году. Это же нарушает права ребёнка! Есть факты, когда дети после такого наказания были в серьёзной депрессии, были даже попытки суицида. Представьте: выпускник сдал все экзамены, кроме одного. Что он будет делать целый год? Это настоящая трагедия.

Первый замглавы республики А. Чернов предложил обратиться в прокуратуру, сделать запрос в Госдуму. А мне подумалось: ну, отменят эту безумную инициативу, так там придумают что-нибудь похлеще! У кого в голове могла зародиться такая идея? Таких людей надобно держать подальше не только от образования, но и вообще от госслужбы. Чиновники с карательными ухватками – они заполнили нынешние коридоры власти.

Они не знают, а главное – не любят школу и тех, кто в ней: учителя и ученика. Утверждая, что борются за эффективность системы образования, за высокие рейтинги, они без конца оптимизируют, реформируют… А знаний у детей становится всё меньше. Этим чуждым образованию людям все мы со своими детьми не приносим прибыли, одни расходы бюджета. Пока образование декларируется как бесплатное и всеобщее, для них мы – изначально виноваты в том, что пытаемся выучить своих детей.

Есть такое понятие – обвинительный уклон. В 60-е годы прошлого века моя мама – выпускница юридического института – пошла по распределению на работу в суд. Но долго работать там не смогла. «Обвинительный уклон», господствовавший тогда в правоохранительной системе, угнетал её. Впоследствии многие годы мама работала адвокатом.

Тогда ещё совсем немного прошло времени после ежовских «воронков», массовых поисков «врагов народа». Но и сегодня большинство судей признают, что обвинительный уклон существует. Это явление обусловлено не только профессиональной привычкой, но ещё и системой ценностей, в которой человек воспитывался, атмосферой немилосердия в обществе. И никакой закон не сможет изменить данность – когда вместо слуги общества госчиновник воспринимает себя прокурором, призванным карать или миловать.

Вот и себя я ловлю на этом: хорошо бы этих чиновников проверить на профпригодность – и поганой метлой их… Или под суд за провоцирование социального бунта.

Обвинительный уклон – он во мне, он в нас. И сколь долго ещё учиться нам гасить эту мстительную волну, всякий раз поднимающуюся в ответ на очередное чиновничье безобразие… Но именно для того, чтобы этого не было в наших детях, чтобы они стали лучше нас, а не хуже, каждому, кому не безразлично будущее страны, необходимо бороться со злом. Хотя бы и в такой форме как ЕГЭ. Но не только.

Игорь ИВАНОВ

http://www.rusvera.mrezha.ru/694/2.htm

Серия сообщений "Хронограф "Веры"":

Часть 1 - ЗАЧЕМ?..

Часть 2 - ПЕКЛО

...

Часть 32 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА

Часть 33 - ЕСТЬ ПАЛОЧКА!

Часть 34 - ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН

Часть 35 - «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ДОБРО»

|

|

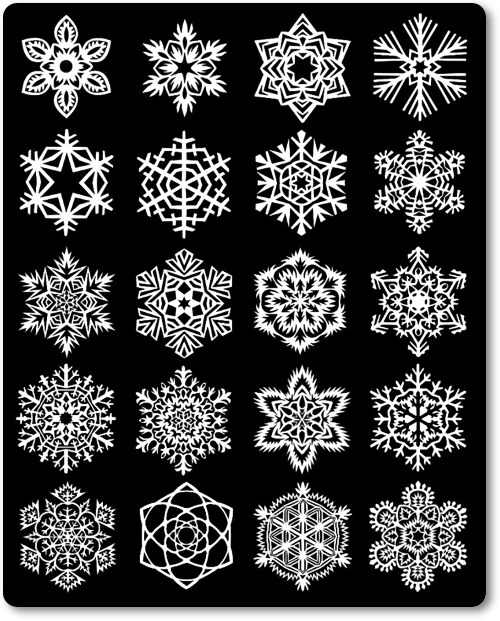

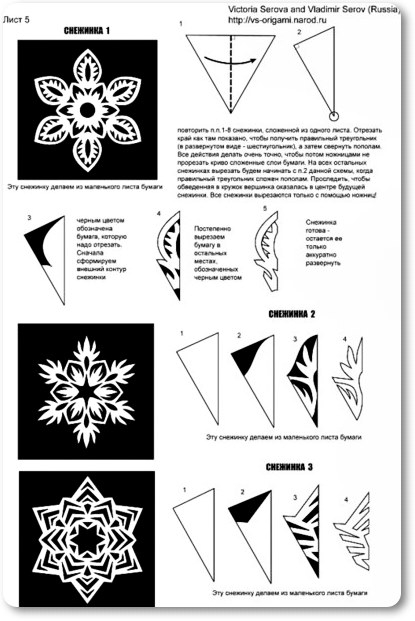

схемы снежинок |

Это цитата сообщения Sonya_kot [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Хочу поделиться с Вами красивыми схемами для вырезания снежинок. Это очень актуально сейчас :)

1.

2.

|

В ОЧЕРЕДИ (рассказы Нины Павловой) |

Вот уже третий день пытаемся попасть на приём к старцу Адриану (Кирсанову), а только очереди к батюшке такие, что не достояться никак. Словом, томимся в очереди и грешим, осуждая тех, кто терзает батюшку по пустякам. Судите сами – вместе с нами все эти дни стоят в очереди местные женщины, которым надо получить у батюшки благословение на сбор ягод в лесу.

– Давно бы сходили в лес и набрали ягод, – усмехается паломница из Москвы. – А то ведь скоро будут благословляться так: «Батюшка, благословите чихнуть!»

Но если сборщицы ягод вызывают скорее недоумение, то юной Лидочке из Петербурга достаётся уже по полной программе. Во-первых, Лидия прошла к отцу Адриану без очереди, потому что батюшка так благословил. Во-вторых, ей назначена генеральная исповедь, начиная с семилетнего возраста, а это, как известно, дело долгое. Через окно кельи видно, как Лидочка достала из сумки толстую тетрадь и, капая на бумагу слезами, начала читать. Минут сорок читала. Наконец захлопнула тетрадь, и батюшка уже возложил на её голову епитрахиль, как девушка достала из сумки вторую тетрадь… потом третью, четвёртую. Или уже пятую?

– Мне уезжать надо, а она всё сидит! – нервничает паломница из Владивостока.

Наконец Лидия вышла из кельи, но тут же вернулась обратно:

– Ой, батюшка, я же забыла спросить…

И батюшка снова о чём-то говорит с исповедницей, называя её ласково Лидочкой.

– «Лидочка», «Лидочка»! – взрывается негодованием красавица Катя. – Без году неделя у батюшки, а уже «Лидочка»!

Катя явно ревнует Лидию к батюшке. А история у Кати такая – шесть лет назад она оставила жениха и приехала к старцу, требуя, чтобы он постриг её в монахини. Катя вся в подвигах. Например, этим Великим постом она ела, как кролик, лишь капустные листья, пригласив меня, кстати, присоединиться к ней. Я отказалась, сославшись на немощь.

– Ну, если вы даже такой малости не можете, – надменно сказала мне Катя, – то чего же доброго от вас ждать?

Правда, в отличие от кролика, Катя после этого возненавидела капусту. И тем обиднее то, что батюшка не замечает Катиных подвигов и не благословляет на постриг. Забегая вперёд, скажу, что, когда через десять лет я спросила знакомых, постриг ли батюшка Катю, они ответили:

– Не постриг. Но Катя у нас железная леди: всё равно, мол, своего добьюсь.

Впрочем, Катя – не единственная, кто приезжает к старцу добиваться своего. Мнение батюшки таким людям даже неинтересно, ибо старец просто обязан благословить чью-то вздорную идею, выдумку или самообман. В итоге желаемое выдаётся за действительное, и вот лишь один, но известный факт. Несколько лет назад, якобы по благословению старца Адриана, проходила акция Всенародного покаяния за убийство царя. Возле храмов стояли женщины с подписными листами и уговаривали прохожих поставить подпись, «а иначе Россию не спасти».