-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109547

Комментариев: 6802

Написано: 118020

Записей: 109547

Комментариев: 6802

Написано: 118020

23 ноября родились... |

1875

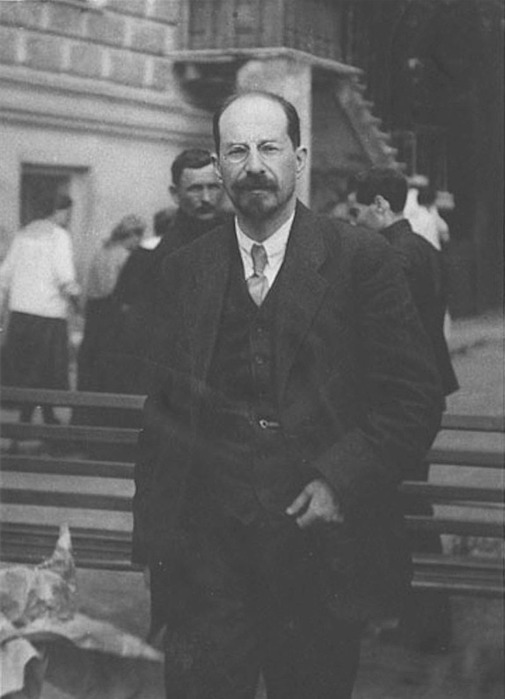

Анатолий Васильевич Луначарский (псевдонимы – Воинов, Анютин, Антон Левый и др.)

советский государственный деятель, один из создателей социалистической культуры, писатель, критик, искусствовед, академик Академии Наук СССР (1930). Член Коммунистической партии с 1895. Родился в семье крупного чиновника. Родился в Полтаве, в семье киевского чиновника. Гимназистом вступил в кружок марксистского самообразования нелегальной общеученической организации в Киеве (1892), вел пропаганду в рабочих кружках. В 1895—1898 — в Швейцарии, Италии; слушал курс философии и естествознания в Цюрихском университете; изучал труды К.Маркса, Ф.Энгельса, а также сочинения классиков французского материализма 18 века и немецкой идеалистической философии 19 века; сблизился с группой "Освобождение труда". С 1898 вел революционную работу в Москве; в 1899 арестован, сослан в Калугу, затем переведен в Вологду, Тотьму (1900—1904). Конец 19 — начало 20 веков для Луначарский — период внутренне противоречивого процесса выработки марксистского мировоззрения и увлечения идеалистической философией Р. Авенариуса, что позднее нашло отражение и в его философских взглядах и эстетических воззрениях: с одной стороны, подчеркивание роли субъективных и биологических факторов, влияние эмпириокритицизма ("Основы позитивной эстетики", 1904), с другой — выдвижение на первый план социальных, классовых критериев ("Марксизм и эстетика. Диалог об искусстве", 1905). После 2-го съезда РСДРП (1903) большевик. В ссылке вел пропагандистскую работу. Сотрудничал в периодических изданиях. В 1904 Луначарский по предложению В.И.Ленина уехал за границу, вошел в состав редакций большевистских газет "Вперед", "Пролетарий", активно участвовал в борьбе с меньшевизмом. Работал под руководством Ленина, который высоко ценил литературный и пропагандистский талант Луначарского. На 3-м съезде РСДРП (1905) выступал с докладом о вооруженном восстании, участвовал в работе 4-го съезда (1906). Представитель большевиков на Штутгартском (1907) и Копенгагенском (1910) конгрессах 2-го Интернационала. В 1904—1907 Луначарский играл большую роль в борьбе за революционную тактику Ленина. В то же время между ним и Лениным существовали серьезные философские разногласия, которые в годы реакции 1908—1910 углубились. Луначарский вошел в группу "Вперед", стал участником фракции партийных школ на острове Капри и в Болонье, под влиянием философии эмпириокритицизма проповедовал идеи богостроительства ("Религия и социализм", тома 1—2, 1908—1911; "Атеизм", 1908; "Мещанство и индивидуализм", 1909). Политические и философские заблуждения Луначарского были подвергнуты Лениным острой критике в работе "Материализм и эмпириокритицизм". Однако в эстетике Луначарский оставался последовательным защитником реализма, критиком декадентства, сторонником связи искусства с идеями социализма и революционной борьбы, теоретиком пролетарского искусства ("Задачи социал-демократического художественного творчества", 1907; "Письма о пролетарской литературе", 1914; статья о пьесах М.Горького и др.). В период 1-й мировой войны 1914—1918 — интернационалист. В мае 1917 вернулся в Россию, примкнул к "межрайонцам", вместе с которыми на 6-м съезде РСДРП (б) (1917) принят в партию. В октябрьские дни 1917 выполнял ответственные поручения Петроградского ВРК. После Октябрьской социалистической революции, в 1917—1929 нарком просвещения. В годы Гражданской войны 1918—20 уполномоченный РВС Республики на фронтах и в прифронтовых районах. С сентября 1929 председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. С 1927 заместитель главы советской делегации на конференции по разоружению при Лиге Наций. В 1933 назначен полпредом СССР в Испании. Делегат 8, 10, 11, 13, 15, 16-го съездов партии. Человек энциклопедических знаний, выдающийся теоретик искусства и литературы, оригинальный критик, писатель и драматург, публицист и оратор, Луначарский внес огромный вклад в дело создания социалистической культуры. С его именем неразрывно связаны формирование советской школы, системы высшего и профтехобразования, перестройка научных учреждений, театра, кино, издательского дела. Вместе с Н.К.Крупской, М.Н.Покровским и другими разрабатывал основные вопросы теории и практики народного образования. Луначарский много сделал для сплочения старой интеллигенции вокруг Советской власти и Коммунистической партии, для создания новой интеллигенции из среды рабочих и крестьян. В его творчестве и деятельности большое место занимали такие проблемы, как культура и социализм, интеллигенция и революционный народ, взаимоотношения партии, государства и искусства, задачи и методы партийного руководства художественной сферой, значение культурного наследства для литературы и искусства победившего рабочего класса. Отстаивая положение, что пролетариат является единственным наследником всех культурных ценностей прошлого, давая отпор нигилистическому левачеству, Луначарский тесно связывал вопросы освоения художественного наследия с проблемами пролетарского, социалистического искусства и литературы. Луначарский был первым крупным теоретиком и критиком советского искусства. Он сыграл большую роль в становлении и развитии марксистской эстетики и художественной критики, внес огромный вклад в борьбу за идейное богатство и художественное многообразие социалистического искусства. В статьях и речах Луначарского впервые высказаны верные оценки многих советских художников, литературных групп и художественных течений. В работах Луначарского острые социально-политические характеристики сочетаются с тонким эстетическим анализом произведений искусства. Луначарский одним из первых указал на значение для всего искусства ленинских гносеологических и исторических принципов, систематизировал высказывания Ленина о литературе ("Ленин и литературоведение", 1932) и обосновал новый метод советского искусства ("Социалистический реализм", 1933). Встречи Луначарского с зарубежными художниками способствовали сплочению прогрессивных художественных сил вокруг Республики Советов. Личный друг Р.Роллана, А.Барбюса, Б.Шоу, Б.Брехта и других художников Запада, Луначарский "был всеми уважаемым послом советской мысли и искусства" (Роллан) за рубежом. Работы последних лет свидетельствовали о пересмотре Луначарским на основе ленинизма отдельных ошибочных сторон его философско-эстетических воззрений. Луначарский — автор работ по истории революционной и философской мысли ("Карл Маркс. Ко дню столетнего юбилея со дня его рождения. 1818—1918", 1918; "От Спинозы до Маркса", 1925; "Барух Спиноза и буржуазия", 1933; статья о Н.Г.Чернышевском, 1928). Перу Луначарского принадлежат пьесы "Королевский брадобрей" (1906), "Фауст и город" (1918), "Канцлер и слесарь" (1921) и другие. Мемуарные работы "Рассказы о Ленине" (1959) и другие содержат яркие личные воспоминания об Октябрьской революции 1917. С 1933 – назначен полпредом в Испанию, но по дороге заболел и 26 декабря 1933 года умер (в Ментоне, на юге Франции). Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. В его честь назван утес на острове Гукера, Земля Франца Иосифа и 7 населённых пунктов (3 на Украине, 1 в Казахстане – на юго-западе Жамбыльской области, и 3 в России). Сочинения: Собрание сочинений. Литературоведение. Критика. Эстетика, тома 1—8, Москва, 1963—1967; О театре и драматургии, тома 1—2, Москва, 1958; В мире музыки, Москва,1958; О народном образовании, Москва, 1958; Статьи и речи по вопросам международной политики, Москва,1959; О кино, Москва,1965; Силуэты, Москва,1965; Об изобразительном искусстве, тома 1—2, Москва,1967; Воспоминания и впечатления, Москва,1968; Неизданные материалы, "Литературное наследство", том 82, Москва,1970 (есть библиографический указатель); Статьи о советской литературе, 2-е издание, Москва,1971; В.И.Ленин и А.В.Луначарский, "Литературное наследство", том 80, Москва,1971; Об атеизме и религии, Москва,1972. Литература: Луначарская-Розенель Н.А., Память сердца. Воспоминания, (2-е издание), 1965; Каиров И.А., А.В.Луначарский — выдающийся деятель социалистического просвещения, (Москва,1966); Лифшиц М.А., Вместо введения в эстетику А.В.Луначарского, в книге: Луначарский А. В., Собрание сочинений в 8 томах, том 7, Москва,1967, страницы 587—613; Дементьев А.Г., Сац И.А., А.В.Луначарский и вопросы советской литературы, в книге: История русской советской литературы, том 1 — 1917—1929, Москва,1967; Лебедев А.А., Эстетические взгляды А.В.Луначарского, 2-е издание, Москва,1969: Бугаенко П.А., А.В.Луначарский и советская литературная критика, Саратов, 1972; А.В.Луначарский о литературе и искусстве. Библиографический указатель, 1902—1963, составитель Муратова К.Д., Ленинград, 1964.

1876

Шарль Дюфрен (французское имя - Charles Dufresne; известен также под именем Морис Дюфрен)

французский художник. Родился в Милльмоне. Учился сначала гравированию, затем медальерному искусству у Понкарма; начал заниматься живописью, когда ему было уже больше тридцати лет. В 1910–1912 Дюфрен жил на вилле Абд-эль-Тиф в Алжире, где впервые попробовал свои силы в живописи. Позднее он открыл для себя произведения фовистов и кубистов, познакомился с Андре Дюнуайе де Сегонзаком, Жаном Луи Буссеньо и Роже де Ла Френе. Аллегорические композиции 1920-х годов «Открытие Америки» и «Орфей» типичны для зрелого периода творчества мастера. Умер Дюфрен в Ла-Сен 8 августа 1938 года. Библиография: Charles Dufresne, André Lhôte, Octobre 1938, La nouvelle Revue Française, 26ième année, N°301, Les arts, p 686; Charles Dufresne, François Fosca, 1958, Bibliothèque des arts, Lausanne; Charles Dufresne 1876-1938, catalogue de la rétrospective au Musée d'art moderne de Troyes, 1987; Charles Dufresne, Hommage de son pays d'origine, catalogue de l'exposition à Granville, 1988; Catalogue raisonné de son œuvre gravé, par Thomas Dufresne : Nouvelles de l'estampe, n° 134, 1994, p. 3-40; La Jeune Peinture Française:1910-1940, une époque, un art de vivre, Michel Charzat, 2010; Charles Dufresne, un rêve oriental, Catalogue de l'exposition à l'Annonciade, Musée de Saint Tropez, 2012.

1876

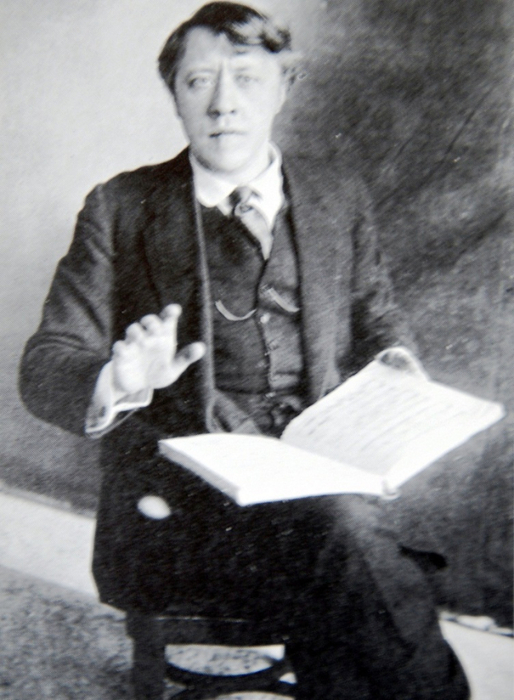

Мануэль де Фалья (испанское имя - Manuel de Falla; полное имя - Manuel Maria de los Dolores Falla y Matheu)

испанский композитор, пианист, музыковед. Родился в Кадисе. Первые уроки музыки Мануэль де Фалья получил у своей матери - пианистки, уроженки Каталонии (отец был родом из Валенсии). Увлекался литературой, в пятнадцать лет стал основателем двух литературных журналов. В 1893 году, услышав на концерте в Кадисе музыку Грига, решил стать композитором. В 1896 году поступил в Мадридскую консерваторию. Его основным учителем был Фелипе Педрель, один из главных деятелей испанского культурного возрождения, который привил Фалье любовь к музыкальному фольклору (фламенко), а также Х.Траго (фортепьяно) и Ф.Педреля (композиция).

Памятная табличка на доме в Кадисе, где Фалья родился.

Как композитор Фалья дебютировал двумя сарсуэлами. В 1905 году его двухактная опера «Жизнь коротка» получила премию испанской Академии изящных искусств.

В 1907—1914 годах Фалья проживал в Париже, познакомился с Дебюсси, Равелем, Полем Дюка, Альбенисом, Пикассо. Испытал воздействие музыкального импрессионизма.

Переработанная опера Фальи «Жизнь коротка» была с успехом поставлена в 1913 году в Ницце. В начале первой мировой войны Фалья вернулся в Испанию. В эти годы он написал балеты «Коррехидор и мельничиха» по Аларкону (поставлен в 1919 году Русским балетом Дягилева под названием «Треуголка») и «Любовь-волшебница» (поставлен в 1915 году в Мадриде); музыка этих балетов широко известна в виде симфонических сюит. В 1916 году в Мадриде автором впервые было исполнено произведение из трех частей для фортепьяно с оркестром «Ночи в садах Испании» (1909-1915). В 1919 году переехал из Мадрида в Гранаду, сблизился с Лоркой и его друзьями. В 1920-е годы Фалья жил в Гранаде, где в 1922 году организовал фестиваль старинных андалузских песен. В 1925 году он создал «Камерный оркестр провинции Андалузия». В эти же годы творчество Фальи приобрело международную известность. Большой популярностью пользуются, в частности, его «Испанские песни» в различных вариантах - вокальном и инструментальном, транскрипции из оперы «Жизнь коротка» и балетов. В 1926 году имя Фальи было присвоено театру в его родном городе. С 1930-х годов Фалья почти ничего не писал, жил очень уединенно (в 1933-1939 годах на острове Мальорка).

В 1939 году эмигрировал в Аргентину. Последние годы жизни Фалья работал над вокально-сценическим произведением «Атлантида», законченным его учеником Альфтером и поставленным в виде оратории и оперы. Умер де Фалья в Альта-Грасиа (Аргентина) 14 ноября 1946 года. В 1947 году его прах был перевезен в Кадис и захоронен в крипте местного собора. Его произведения отличаются яркой индивидуальностью и совершенством выполнения, красочностью, темпераментностью. Продолжая линию развития национальной испанской школы в музыке, начатую Педрелем, Альбенисом и Гранадосом, Фалья поднял музыку своей родины на новую высоту. Фалья выступал и в печати как музыкальный критик и писатель. Сочинения в русском переводе: Статьи о музыке и музыкантах, Москва, 1971. Литература: Крейн Ю., Мануэль де Фалья. Москва, 1960; Оссовский А., Очерк истории испанской музыкальной культуры, в его книге: Избранные статьи, воспоминания, Ленинград, 1961, страницы 227–288; Бронфин Е., Мануэль де Фалья как музыкальный писатель, в кн.: Мануэль де Фалья. Статьи о музыке и музыкантах, перевод с испанского, Москва, 1971; Cuelar J., М. de Falla, Madrid, 1968. Оперы: La Vida breve / Короткая жизнь (другой перевод «Жизнь коротка»; 1905; 2-я редакция. 1913); El Retablo de Maese Pedro / Балаганчик мастера Педро (1923). Балеты: El Corregidor y la molinera / Коррехидор и мельничиха (1917; 2-я редакция под названием «Треуголка»); El Amor brujo / Любовь-волшебница (балет с пением, (1915); El Sombrero de tres picos / Треуголка (1919, для труппы Сергея Дягилева, поставлен в декорациях и костюмах Пикассо). Другие сочинения: Cuatro piezas españolas/ Четыре испанские пьесы (1906—1909, посвящены Исааку Альбенису); Noches en los jardines de España/ Ночи в садах Испании, сюита для фортепиано с оркестром (1909—1916); Siete canciones populares españolas/ Семь испанских народных песен (1914); Концерт для клавесина с инструментальным ансамблем (1923—1926, посвящен Ванде Ландовской); Psyché/ Психея, для голоса, флейты, арфы и струнного трио (1924); La Atlantida/Атлантида, оратория для солистов, хора и оркестра по поэме каталонского поэта Жасинта Вердагера (начата в 1927, не завершена; редактор Эрнесто Альфтера, 1961). Фалье также принадлежат оркестровые, камерные и инструментальные сочинения, песни и романсы, в том числе — на стихи Гонгоры, Готье, Беккера, Лорки. Литература: James B. Manuel de Falla and the Spanish Musical Renaissance. London: Gollancz, 1979; Hess C.A. Manuel De Falla and Modernism in Spain. Chicago: University of Chicago Press, 2001; Manuel de Falla: imágenes de su tiempo. Granada : Archivo Manuel de Falla, 2001; Universo Manuel de Falla: Exposición permanente. Granada: Archivo Manuel De Falla, 2002; Harper N.L. Manuel de Falla: his life and music. Lanham: Scarecrow Press, 2005; Hess C.A. Sacred passions: the life and music of Manuel de Falla. Oxford ; New York: Oxford UP, 2005; [Письма Ф.Гарсиа Лорки Мануэлю де Фалье]// Гарсиа Лорка Ф.Самая печальная радость… Художественная публицистика. Москва: Прогресс, 1987 (по Указателю).

1878

Арвед Генрихсен (Arved Heinrichsen)

литовский шахматный маэстро. Умер в Вильнюсе 23 августа 1900 года.

1878

Андре Капле (французское имя - Andre Caplet)

французский дирижер и композитор. Композицию изучал в Парижской консерватории, у К.Леру и Ш.Лененвё. В 1901 г. получил Римскую премию за кантату "Мирра". В том же году начал дирижировать в оркестре Э.Колонна. Капле был первым исполнителем ряда произведений Дебюсси, с которым находился в дружеских отношениях (сделал транскрипции и оркестровки некоторых его произведений). Также он оркестровал Мученичество Святого Себастьяна и несколько фортепианных пьес Дебюсси ("Детский уголок", "Пагоды", "Лунный свет" из Бергамасской сюиты, "Ящик с игрушками" и др.). Дирижировал хорами, оперными спектаклями; в 1910-1914 гг. – в Болонской опере. После 1-й мировой войны, в которой он участвовал и был отравлен газами, прекратил исполнительскую деятельность. Умер 22 апреля 1925 года. Среди известных сочинений самого Капле – «Персидская сюита» (1900), оратория «Чудо Иисуса» (1923), кантата «Мирра» (1901), симфоническая поэма «Саламбо» (1902), «Героический марш» (1903), «Легенда» (1905), «Фантастическая сказка» для арфы и струнного квартета, «Маска красной смерти» для арфы с оркестром, Септет для трех женских голосов и струнных, Соната для голоса, виолончели и фортепиано, камерные ансамбли; фортепьянные пьесы; хоры, романсы.

1878

Эрнест Джозеф Кинг (Ernest Joseph King)

американский флотоводец, адмирал флота Военно-морских сил США, участник Первой и Второй мировых войн. В годы Второй мировой войны руководил всеми военно-морскими силами Соединённых Штатов как Главнокомандующий флота США, Руководитель военно-морскими операциями. На этой должности адмирал Кинг отвечал за планирование и проведение военных операций на море. Входил в состав Объединнного комитета начальников штабов. Кинг стал вторым после Уильяма Даниэля Лехи человеком в США, который был удостоен высшего военно-морского звания — адмирал флота. Родился в городе Лорейн, штат Огайо. Образование получил в Военно-морской академии в Аннаполисе (закончил в 1901 году) и Военно-морском колледже (закончил в 1903 году). Ещё во время учёбы в Военно-морской академии в 1898 году Кинг принял участие в испано-американской войне в составе экипажа крейсера «USS San Francisco». Как командир эсминца в апреле 1914 года принял участие в оккупации Веракруса. Во время Первой мировой войны служил в штабе командующего Атлантическим флотом США вице-адмирала Г.Майо. В 1919—1921 годах возглавлял военно-морскую школу повышения квалификации. В 1922 году прошёл подготовку на подводных лодках и позже назначен командиром дивизии подводных лодок. В 1930 году прошёл лётную подготовку и в 1932—1933 годах командовал авианосцем «Лексингтон». С 1933 года — начальник Бюро аэронавтики, перед войной занимал пост начальника базы ВВС (в его распоряжении было около тысячи самолётов), по его инициативе была начата подготовка лётчиков к ночным боям.

С января 1941 года занял пост командующего Атлантическим флотом США. После нападения японского флота на Пёрл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну Кинг был назначен главнокомандующим ВМС США. 26 марта 1942 года принял на себя обязанности начальника военно-морских операций, руководил разработкой большинства стратегических планов морских операций во время Второй мировой войны. Заслужил репутацию высокопрофессионального и стратегически мыслящего военачальника. По должности входил в Объединённый комитет начальников штабов и Объединённый комитет начальников штабов союзников. Отстаивал идею, что ВМС США могут выиграть войну на Тихом океане (этот театр военных действий он считал основным), если им будет предоставлена значительная часть ресурсов страны в ущерб подготовке операций в Европе. Эта позиция Кинга постоянно приводила его к конфликту с представителями командования Великобритании, которые отстаивали приоритет европейского театра военных действий. Оказывал всестороннюю поддержку генералу Д.Макартуру и адмиралу Ч.Нимицу, постоянно добиваясь дополнительных подкрепления для войск, сражавшихся на Тихом океане. По инициативе адмирала Кинга (и под его командованием) было создано командование противолодочных сил — т. н. 10-й флот. 15 декабря 1945 года вышел в отставку. Умер от инфаркта 25 июня 1956 года. Литература: Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники СССР. — Москва: АСТ, 2004. — Том 1. — 702 страницы — ISBN 5-17-025106-8.

1881

Пятрас Римша (литовское имя - Petras Rimša)

советский литовский скульптор, медальер, график, народный художник Литовской ССР (1951). Родился в деревне Науджяй, ныне Вилкавишкский район Литвы. Учился в школе изящных искусств (Ecole de Beaux Arts) в Париже (1903—1904) и в Академии художеств в Кракове (1904—1905), затем в школе Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге (1909—1911). Участвовал в Первой литовской художественной выставке в Вильне, открытой 27 декабря 1906 года (9 января 1907), на которой среди одиннадцати его произведений была выставлена ставшая впоследствии особенно известной работа «Литовская школа 1864—1904». Скульптура воссоздаёт условия обучения родному языку в период запрета литовской печати латинским шрифтом (1864—1904). Скульптура репродуцировалась на банкноте 5 литов выпуска 1993, которая вскоре была заменена монетой и изъята из обращения. Другая известная работа той же поры — «Пахарь» (1907), экспонировавшаяся на Второй литовской художественной выставке (1908). Эти произведения закрепили за ним репутацию автора произведений с патриотической символикой. В 1907 году стал, вместе с М.К.Чюрлёнисом, П.Калпокасом, А.Жмуйдзинавичюсом, К.Склерюсом, одним из учредителей Литовского художественного общества. Первую мировую войну провёл в эвакуации в России. С 1919 года Пятрас Римша работал в Литве. В 1923—1924 годах ездил в Лондон изучать творчество О.Родена и Э.А.Бурделя. В 1928 году совершенствовался в Италии. В 1928 и 1935—1938 годах путешествовал по США и устраивал свои выставки. Народный художник Литовской ССР (1951). Похоронен на Пятрашюнском кладбище в Каунасе. На двух домах в Каунасе, в которых жил скульптор, установлены мемориальные таблицы (одна в 1967 году, другая в 1991 году). Приобрёл известность как автор скульптурных произведений с патриотической символикой «Литовская школа 1864—1904» (1906), «Пахарь» (1907; ныне в Художественном музее Литвы), «Боль» (1916). Стилистика ранних произведений близка русской академической культуре начала XX века.

В 1910—1920-е годы отчётливое влияние литовской народной резьбы по дереву и стиля модерна. С 1920-х создавал преимущественно медали и портретные барельефы. Одно из наиболее удачных его произведений в этом жанре — медаль в память Кристионаса Донелайтиса (бронза, 1955). Занимался также книжной иллюстрацией и плакатом. Умер в Каунасе 2 октября 1961 года. Литература: Будрис С., Пятрас Римша, Москва, 1961; Rimantas J., Petras Rimša pasakoja, Vilnius, 1964.

1882

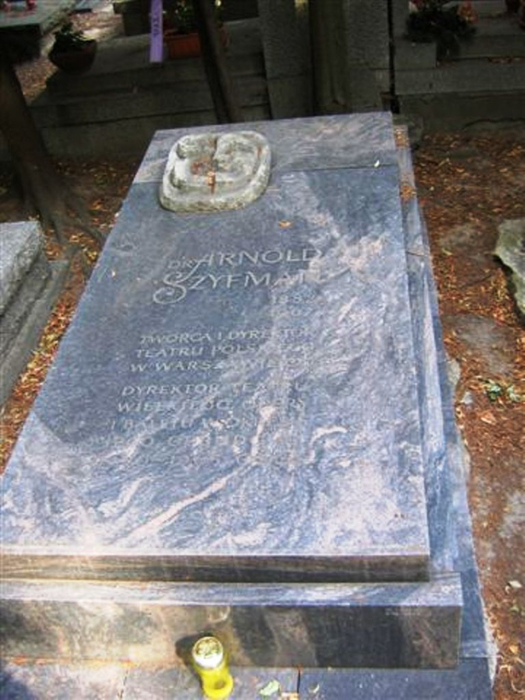

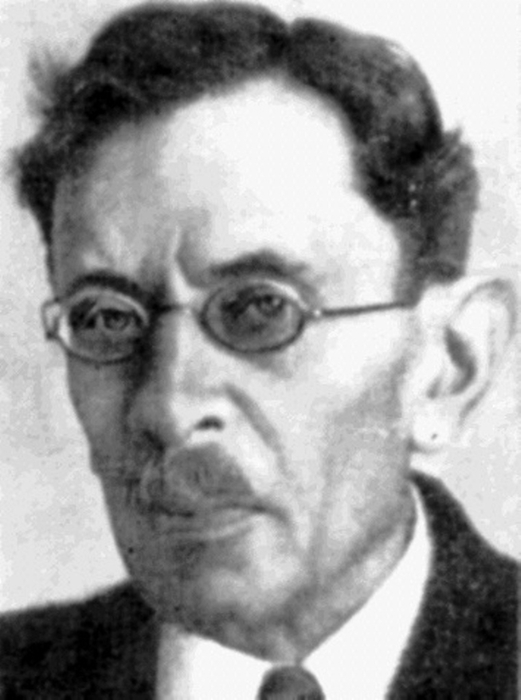

Арнольд Станислав Зыгмунт Шифман (польское имя - Arnold Zygmunt Stanisław Schiffmann)

польский режиссёр и театральный деятель. Родился в Улянуве Австро-Венгрия (ныне Подкарпатское воеводство, Польши) в еврейской семье. В 1902—1905 обучался на факультете философии Ягеллонского университета в Кракове. В 1903—1904 — продолжил учёбу в Берлинском университете. В мае 1906 получил учёную степень доктора философии за диссертацию «Психологический анализ свободы». В 1906—1908 сотрудничал с еженедельником «Świat». С детства увлекался театр, уже во время учёбы начал писать пьесы. Одна из них — «Фифи» была поставлена в 1906 году в Городском театре в Кракове. В 1907 году написал политическую комедию «Pankracy August I». Инициатор создания и руководитель первого в Варшаве литературного кабаре «Момус» (1908). В 1909 принял крещение. В 1913 основал частный «Театр Польски», ставший в 1945 — государственным. В 1915—1918, 1939—1945, 1949—1955 был его директором, с 1957 — почётным директором. Одновременно возглавлял варшавский Малый театр («Малы», 1918—1939). Во время Второй мировой войны прятался под чужой фамилией. С 1950 до 1965 — директор Большого театра в Варшаве (тетр «Вельки»). А 1950—1965 руководил восстановлением Большого театра, полностью разрушенного во время войны. Объединял в руководимых им труппах лучших польских актёров. Среди постановок: «Иридион» (1913) и «Небожественная комедия» (1920) З.Красинского, «Пигмалион» Д.Б.Шоу (1914), «Гамлет» Шекспира (1922, 1947), «Орестея» Эсхила (1947). Для творческой манеры Шифмана характерны бережное отношение к литературной источнику, завершённость сценической формы, гармоничное сочетание всех компонентов спектакля. Автор исследований и воспоминаний о театре: Moja tulaczka wojenna, (1960); 55 lat w teatrze, (1961); Labirynt teatru, (1964). Умер в Варшаве 11 января 1967 года.

Похоронен на кладбище Воинские Повонзки. Награды: 1935 — «Золотые академические лавры» Польской академии литературы; 1946 — Золотой Крест Заслуги; 1948 — Командор со звездой Ордена Возрождения Польши. Сочинения: Moja tulaczka wojenna, Warsz., 1960; 55 lat w teatrze, Warsz., 1961; Labirynt teatru, Warsz., 1964. Литература: Teatr Polski. 1913—1948, Warsz., 1948.

1883

Хосе Клементе Ороско (испанское имя - José Clemente Orozco)

мексиканский живописец и график, один из главных новаторов в области монументальной живописи XX века. Работал в Мексике и США. «...Такие люди, как Ороско, Ривера, Портинари, Тамайо и Гуаясамин, подобны вершинам Анд...» - Пабло Неруда. Фрескам Ороско характерна динамика, эмоциональность и контрастное сопоставление белого, красного и чёрного цветов. Его росписи были способом высказать протест против угнетения человека человеком. Родился в Сапотлане (мексиканский штат Халиско). «Ещё промеж собой мы называем нашу родину Сапотлан-де-Ороско, поскольку тут он родился, неистовый Хосе Клементе». «Ещё промеж собой мы называем нашу родину Сапотлан-де-Ороско, поскольку тут он родился, неистовый Хосе Клементе». Хуан Хосе Арреола, «О памяти и забвении» - Хуан Хосе Арреола, «О памяти и забвении». Его родители сначала переехали в Гвадалахару, а потом в Мехико, где Ороско поступил в школу при педагогическом институте. В это же время он начал заниматься в вечерних классах Академии Сан-Карлос. После окончания школы Ороско поступил в сельскохозяйственное училище в Сан-Хасинто, затем в Национальную подготовительную школу Мехико на отделение математики и архитектуры. В семнадцать лет Ороско покалечил себя, экспериментируя с порохом. Он утратил кисть левой руки и серьёзно повредил глаз. В 1908 году Ороско вернулся в Академию Сан-Карлос. В 1910-х годах в Академии начались волнения среди студентов. Молодые художники создали группу «Барбизон» и пробовали придать импрессионизму национально-патриотическую окраску. Так, они перестали пользоваться чёрным цветом и объясняли это тем, что чёрный — цвет реакции. В 1910-1917 годах Ороско был участником Мексиканской революции и одним из основателей «Синдиката революционных живописцев, скульпторов и граверов». О том времени Ороско вспоминал: «Мир вокруг нас раскалывался. Отправлялись на бойню войска. Взрывались поезда. У церковных порталов поспешно расстреливались несчастные крестьяне Сапаты, попавшие в плен к каррансистам. Люди привыкли к убийству, к пресыщению чувств, к самому безжалостному самомнению, к скотской разнузданности». В 1916 году открылась персональная выставка Ороско «Этюды женщин», на которой экспонировались не только его работы, посвященные женщинам, но и политические карикатуры, в том числе на президента Каррансу. В 1917—1919 Ороско жил в США.

Роспись в часовне госпиталя «Осписио-Кабаньяс» (включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) (1938—1939), Гвадалахара.

Деталь фрески «Американская цивилизация» в библиотеке Дартмутского колледжа, Гановер (США).

Деталь фрески «Американская цивилизация» в библиотеке Дартмутского колледжа, Гановер (США).

Одно время, не продав своих работ, работал на фабрике игрушек, раскрашивал куклам лица. Вернувшись в Мехико, в 1922—1923 годах Ороско исполнил первую внушительную настенную роспись — для большого двора Национальной подготовительной школы, где ранее сам учился. А в 1926 году — огромную (90 кв. м) фреску в Промышленной школе в Орисабе. В 1926—1927 годах Ороско вновь работает в Национальной подготовительной школе Мехико. В 1927—1934 годах он снова уезжает в США, где работает в колледжах «художником в резиденции». Суть этого понятия в том, что мастер жил в кампусе школы во время работы над фреской, вовлекая студентов в свою работу. В высших школах США Ороско создает следующие работы: «Прометей» (1930). Помона-колледж, Клермонт (Калифорния); «Борьба на Востоке» (1930—1931). Новая школа социальных исследований, Нью-Йорк; «Американская цивилизация» (1932—1934). Дартмутский колледж, Гановер (Нью-Гэмпшир). Вернувшись в Мехико, в 1934 году Ороско работает над фреской «Катарсис» в Дворце изящных искусств. В 1936 году были созданы фрески в Гвадалахарском университете, в 1937 — в правительственном дворце. В 1936—1939 годах Ороско выполняет грандиозную работу (около 1200 м² росписей) в госпитале «Осписио-Кабаньяс» (включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) в Гвадалахаре. Двенадцать стенных фресок нефа расположены по принципу противопоставления — «Деспотизм» и «Милосердие», «Диктаторы» и «Демагоги» и т. д. В центре композиции фреска «Человек огня». В 1940—1949 годах Ороско выполнил росписи библиотеки «Габино Ортис», сделал фреску «Пикирующий бомбардировщик», которая находится в Нью-Йоркском музее современного искусства, расписал Верховный суд и церковь Иисуса в Мехико. Умер Ороско в Мехико 7 сентября 1949 года, не успев завершить свою последнюю работу — роспись одного из зданий жилого комплекса «Мигель Алеман». В этом же году в Гвадалахаре был открыт музей-мастерская художника. В начале 1920-х годов министр просвещения Мексики Хосе Васконселос заказал ряду молодых художников масштабные росписи на стенах некоторых общественных зданий. Эти художники, а также их последователи, были прозваны муралистами (от исп. mura — настенная роспись). Кроме Хосе Клементе Ороско в числе муралистов можно выделить следующих художников: Диего Ривера; Давид Альфаро Сикейрос; Руфино Тамайо; Хесус Герреро Гальван; Мигель Коваррубиас. Муралисты пытались сочетать современную технику письма с тематикой и эстетикой доколумбовых мексиканских культур. Но у Ороско был свой взгляд на это, он писал: «Я лично избегаю выводить в своих работах презренных и дегенеративных персонажей, повсеместно считающихся живописными, чтобы приспособить их для туристов и освободить этих последних от наличных… Такие мысли раз и навсегда отвратили меня от живописания индейских сандалий и грязных одеял. Я до глубины души хочу, чтобы те, кто их носит, избавились бы от них и стали цивилизованными людьми. Но прославлять их — все равно что прославлять невежество, пьянство или груды мусора, которые украшают наши улицы, а это я отказываюсь делать. Революция — это не грязь, воюющая против мыла, а, наоборот, битва второго с первым». Сочинения: Autobiografia, (Мéх.), 1970. Литература: Костеневич А.Г., Х.К.Ороско, Ленинград, 1969; Fernández J., Orozco. Forma e idea, Мéх., 1956; Cardoza G. у Aragón L., Jose Clemente Orozco, Мéх., 1959.

1884

Пётр Петрович Ефименко

российский и советский археолог, исследователь палеолита. Доктор археологии (1934), академик Академии Наук Украинской ССР (1945), почётный член Королевского антропологического Института Великобритании и Ирландии (1943), Международного союза историков (1958), Итальянского института доистории и праистории во Флоренции (1960). Пётр Ефименко родился в Харькове, в семье известных деятелей науки и культуры Александры Яковлевны и Петра Саввича Ефименко. Брат поэтессы Татьяны Ефименко (убита вместе с матерью в 1918 году бандитами на Украине). С 1904 по 1906 год он учился на историческом факультете Харьковского университета. В 1906 году был исключён за революционную деятельность, с 1906 по 1912 год учился на физико-математическом факультете (отдел естествознания, специальность — доисторическая археология) Санкт-Петербургского университета, по окончании которого был оставлен там для подготовки к профессорскому званию. Пётр интересовался археологией, историей и этнографией. Принимал участие в Харьковском (1902) и Екатеринославском (1905) археологических съездах. Тогда же написал свои первые научные работы. В 1906 году за подготовку указателя дат из истории, археологии и этнографии Харьковской губернии был удостоен премии имени А. А. Потебни. Осуществил двухгодичное (1913—1915) кругосветное путешествие, посетил научные центры и музеи Западной и Южной Европы, Юго-Западной Африки, Южной Азии, Китая и Японии. В 1915 году избран членом Русских географического, антропологического и археологического обществ. В 1915—1923 годах — научный сотрудник Исторического Музея в Москве. В 1923 году вернулся в Петроград и с этого года работал в Эрмитаже, Музее антропологии и этнографии, ленинградском отделении Института материальной культуры Академии Наук СССР, профессор ЛГУ. В 1934 году Президиум Академии Наук СССР присудил П.П.Ефименко научную степень доктора археологии. Действительный член Государственной академии истории материальной культуры. С 1945 по 1954 год — директор Института археологии Академии Наук Украинской ССР, а в 1947—1954 гг. ещё и ответственный редактор сборника «Археология». С 1954 году вновь работал в Ленинграде. Археологические исследование Пётр Петрович проводил на реках Оскол и Северский Донец под Воронежом (1926—1927), в Средне-Волжской экспедиции (1927—1928), в Татарстане (Ананьевская культура, 1943), возглавлял многолетнюю экспедицию «Великий Киев». Пётр Ефименко создал одну из типологий первобытных обществ. Он был главным редактором периодических изданий: «Археология» (с 1947); «Археологические достопримечательности УССР» (с 1949); «Краткие сообщения Института археологии» (с 1952); «Советская археология». Автор свыше 80 научных работ. Был руководителем коллективного труда «Очерки древней истории Украинской ССР» (Киев, 1957). Умер в Ленинграде 18 апреля 1969 года. Сочинения: «Дородовое общество» (Ленинград, 1934); «Древнерусские поселения на Дону», (Москва, 1948; серия МИА); «Первобытное общество», (Киев, 1953; 3-е издание); «Костёнки I», (Киев, 1953; 3-е издание). Награды: Орден Ленина. Литература: История Академии наук Украинской ССР. Книга ІІ. — Киев, 1967; История Академии наук Украинской ССР. — Киев, 1979 Борисковский П.И. К 80-летию Петра Петровича Ефименко // Советская археология. — 1964. — № 4; УИЖ. — 1969. — № 8; Исследователи археологии Украины. Энциклопедический словарь-справочник. — Чернигов, 1997. — Страница 17; Бибиков С.Н. Петр Петрович Ефименко: К столетию со дня рождения // Советская археология. — 1984. — № 4. — Страницы 287-290; Борисковский П.И. Петр Петрович Ефименко: Воспоминания ученика // Советская археология. — 1989. — № 3. — Страницы 253-259; Кухарчук Ю.В. Петро Петрович Ефименко: (до 120-річчя від дня народження) // Археологія. — № 3. — 2004. — Страницы 135-140; Формозов А.А. О Петре Петровиче Ефименко: материалы к биографии // Очерки истории отечественной археологии. — Выпуск 3. — Москва — 2002. — Страницы 72-127.

1885

Виктор Григорьевич Дроботько (украинское имя - Віктор Григорович Дроботько)

украинский советский ученый-микробиолог, доктор биологических наук (1936), профессор (1945), академик Академии Наук Украинской ССР (1948), заслуженный деятель науки УССР (1966). Создатель новых антибиотиков (иманин, новоиманин). Родился в Дегтяри (теперь посёлок городского типа в Сребнянском районе Черниговской области Украины), в семье фельдшера. В 1913 году окончил медицинский факультет Императорского Киевского университета Святого Владимира. Работал земским врачом. В 1925—1931 — научный сотрудник Киевского бактериологического института. С 1931 года работал в Институте микробиологии Академии Наук Украинской ССР имени Д.К.Заболотного в Киеве. В 1944—1962 — директор этого института. Основные научные работы посвящены изучению изменчивости микроорганизмов, бактериографии, химиотерапии инфекционный болезней, получению антибиотиков. В.Г.Дроботько — автор более 100 научных трудов по вопросам химиотерапии инфекционных заболеваний, микробиологии риносклеромы, метаболизма бактерий желудочно-тифозной группы, пищевых отравлений, антибиотиков растительного происхождения и др. Исследовал распространение бактериографов в природе, разработал методики их выделения. Открыл явление псевдобактериографии у синегнойной палочки. Результаты своих работ по изучению изменчивости бактерий использовал для критики теории циклогении. Исследовал обмен веществ бактерий кишечно-тифозной группы. Раскрыл (1937-1938) природу грибкового заболевания лошадей и людей - стахиоботриотоксикоза, разработал способы борьбы с этим заболеванием, обеспечившие ликвидацию его в Украине в 1939 г. Разрабатывал вопросы теории и практики химиотерапии бруцеллеза, сыпного тифа и ряда антибиотиков, в частности иманина, новоиманина и аренарина. Под руководством В.Г.Дроботько была раскрыта природа неизвестного до тех пор грибкового заболевания лошадей — стахиботриотоксикоза, разработаны эффективные меры борьбы с ним. Учёный занимался проблемой фитонцидов; вместе с сотрудниками получил несколько новых антибиотиков, в том числе иманин и новоиманин, которые широко используются в медицинской практике при лечении ожогов, процессов нагноения и т. п., разработал методы дифференцированной окраски микроорганизмов, синтетические питательные среды, сконструировал удобный и простой фильтр для работы с фагом. Председатель Украинского республиканского общества микробиологов и инфекционистов (1948-1958). Умер в Киеве 10 сентября 1966 года.

1885

Александр Андреевич Левицкий

советский художник-фотограф, кинооператор немого русского кино, основоположник отечественной школы операторского искусства, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). Родился в Москве. В кино с 1910. В дореволюционные годы снял около 100 фильмов художественных (главным образом экранизаций русской классической литературы), документальных, хроникальных и научно-популярных. Оператор-постановщик одного из первых полнометражных документально-игровых фильмов. Левицкий снимал хронику Гражданской войны 1918—1920, осуществлял документальные съёмки В.И.Ленина; кадры использованы в различных фильмах, в том числе в фильме «Владимир Ильич Ленин». С 1924 года — педагог Государственного техникума кинематографии ВГИКа, с 1939 года профессор. Среди учеников А.А.Левицкого — операторы: Е.Н.Андриканис, А.Д.Головня, Б.И.Волчек, Л.В.Косматов, В.В.Монахов. Участвовал в создании первых советских художественных фильмов — "Восстание" (1918), "Мать" (1920), "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" (1924) и др. В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 работал на киностудии "Воентехфильм". Сталинская премия первой степени (1949) за съемки документальных кадров В.И.Ленина, вошедших в фильм "Владимир Ильич Ленин" (1949). С 1924 преподавал во ВГИКе (с 1939 — профессор). Умер в Москве 4 июля 1965 года. Награды и премии: Сталинская премия первой степени (1949) — за документальные съёмки, включённые в фильм «Владимир Ильич Ленин» (1948); заслуженный деятель искусств РСФСР (1946); орден Трудового Красного Знамени; медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Сочинения: Рассказы о кинематографе, Москва, 1965. Фильмы: 1912 — 1812 год (совместно с Александром Рылло и Луи Форестье); 1912 — Уход великого старца; 1914 — Дворянское гнездо; 1914 — Энвер-паша — предатель Турции; 1915 — Портрет Дориана Грея; 1924 — Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков; 1925 — Луч смерти.

1886

Глеб Васильевич Алехнович

русский лётчик. Родился в семье поручика 4-го пехотного Копорского полка. По окончании Полоцкого кадетского корпуса поступил в Константиновское артиллерийское училище в Петербурге. Аттестованный по окончании училища по первому разряду Г. В. Алехнович служил в Смоленске — в 3-й резервной артиллерийской бригаде. Одновременно был преподавателем гимнастики в Смоленском реальном училище. В конце 1910 года он прошёл первоначальное обучение в Севастопольском аэроклубе у Станислава Дорожинского. При поступлении в Гатчинскую авиашколу поначалу был забракован приёмной комиссией из-за близорукости, несмотря на это он блестяще выполнил программу полётов на получение пилотского диплома и получил диплом пилота-авиатора № 30 от 29 июля 1911 года. Через месяц Г.В.Алехнович участвовал в авиационных состязаниях в Царском Селе, где сталл победителем и удостоился приза Императорскогоого Всероссийского аэроклуба. В конце 1912 года Г.В.Алехнович подал в отставку из армии и стал работать лётчиком-испытателем в авиационном отделе Русско-Балтийского вагонного завода, который возглавлял Игорь Иванович Сикорский. Он испытывал самолёты «Русский Витязь», «Илья Муромец». Одновременно Алехнович, без прохождения конкурсных экзаменов ввиду его отличной теоретической подготовки, поступил в Петербургский политехнический институт. В начале Первой мировой войны был призван в армию и назначен командиром «Ильи Муромца-V», на котором совершил свыше 100 вылетов. Награждён Георгиевским крестом. В 1917 году Г.В.Алехнович установил очередной рекорд — рекорд грузоподъёмности. На своём самолёте «Илья Муромец» он поднял груз в 180 пудов (2948,4 кг). После Октябрьской революции перешёл на сторону Советской власти. Добровольно вступил в Красную Армию. Участвовал в создании «красной» Эскадры. Погиб 17 ноября 1918 года при крушении на «Муромце» при невыясненных обстоятельствах.

Похоронен в Петрограде на Никольском кладбище Александро-Невской лавры недалеко от могил первых русских лётчиков Л.М.Мациевича, С.И.Уточкина и В.М.Абрамовича. Супруга - Алехнович (Черепнина) Юлия Петровна (1888-1965) - директор Научной библиотеки Академии художеств (1931-1949). Источники: Школьников А. Испытатель «Ильи Муромца» // Смоленская газета. — 19 ноября 2011. — № 130 (858).

1886

Николай Николаевич Мурзин

капитан лейб-гвардии 1-го мортирного артиллерийского дивизиона, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. В 1905 году окончил Хабаровский кадетский корпус и поступил в Константиновское артиллерийское училище, по окончании которого в 1908 году был произведен из портупей-юнкеров в подпоручики с прикомандированием к лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде. В 1914 году — поручик 1-й батареи лейб-гвардии Мортирного артиллерийского дивизиона, с которым и вступил в Первую мировую войну. Затем — в лейб-гвардии 1-м мортирном артиллерийском дивизионе. Приказом армии и флоту от 4 марта 1917 года капитан Мурзин был пожалован Георгиевским оружием «За то, что, будучи в чине штабс-капитана, в бою 26 июля 1916 года занял наблюдательный пункт на высоте 90,1 в ходе сообщения, в 300 саженях от передовых пехотных окопов и, находясь в положении явной опасности, в течение всего боя под сосредоточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнём, блестяще и мужественно руководил своей батареей. Такими действиями штабс-капитан Мурзин в полной мере способствовал Измайловцам прорыву, с небольшими потерями, укрепленной позиции противника и захвату её.» Позднее в 1917 году — полковник, командир 1-й батареи 1-го мортирного артиллерийского дивизиона. В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России и Русской армии Врангеля. В июле 1919 года — командир мортирной батареи гвардейской артиллерии. Эвакуировался из Крыма в ноябре 1920 года. Галлиполиец. Осенью 1925 года — в составе Гвардейского отряда в Югославии. В эмиграции там же. Состоял членом Общества офицеров-артиллеристов, председателем объединения лейб-гвардии 1-го мортирного артиллерийского дивизиона, а также представителем объединения лейб-гвардии Тяжелого мортирного артиллерийского дивизиона в Югославии. В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. Был в 1-м полку, с 1 апреля 1942 года был назначен командиром 8-й роты 3-го полка. В 1944 году командовал артиллерийским взводом 3-го полка, с которым отличился в бою у Йошаничкой Бани в ночь на 8 сентября 1944. С 26 октября 1944 назначен командиром артиллерийской роты Сводного полка (в чине гауптмана). После окончания Второй мировой войны находился в лагере Келлерберг. В 1951 году переехал в США. Был членом Союза чинов Русского корпуса. Умер 16 декабря 1978 года в штате Мэн или в Нью-Йорке. Жена Елизавета Васильевна также служила в Русском корпусе, умерла в 1965 году в Ричмонде. Супруги имели троих детей, среди которых: Николай, окончил Первый Русский кадетский корпус (1936), служил в Русском корпусе, подпоручик. На 1982 год — в США; Валентина, в замужестве Донцова. Источники: Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — Санкт-Петербург: «Нева», 2002. — Страница 350; С.В.Волков, П.Н.Стрелянов (Калабухов) Чины Русского корпуса: Биографический справочник в фотографиях. — Москва, 2009; Александров Е.А. Русские в Северной Америке. — Хэмден (США) — Сан-Франциско (США) — Санкт-Петербург (Россия), 2005.

1886

Эдуард Янович Смильгис (латышское имя - Eduards Smiļģis)

советский латышский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1948). Эдуард Смильгис родился в Риге (ныне в Латвии). С 1906 года выступал в полупрофессиональных спектаклях. С 1911 года — актёр Нового Рижского театра, в 1915—1919 годах — Нового Латышского театра в Петрограде. Часть труппы этого театра вошла в состав 6-го Латышского стрелкового полка, где он принимал участие в создании театра, именовавшегося Коммунистическим. В 1920—1964 годах — один из организаторов, актёр, первый главный режиссёр, художественный руководитель Театра «Дайлес» (с 1940 (с перерывом на годы войны) — Художественный театр Латвийской ССР им. Я. Райниса) (Рига). Для большинства его постановок характерны монументальность, героико-романтическая направленность, ясность сценической интерпретации, яркая театральность. Эдуард Смильгис умер в Риге 19 апреля 1966 года. Похоронен на кладбище Райниса. Награды и звания: Орден Трёх звёзд IV степени; Орден Трёх звёзд III степени (1937); Народный артист Латвийской ССР (1947); Народный артист СССР (1948); Сталинская премия второй степени (1947) — за постановку спектакля «Огонь и ночь» Я.Райниса; Орден Ленина (1947); Два ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 3 января 1956); Орден «Знак Почёта» (1946); Медали. Актёрские работы: Новый Рижский театр: 1912 — «Индулис и Ария» Я.Райниса — Индулис; 1913 — «Огонь и ночь» Я.Райниса — Лачплесис; 1914 — «Юдифь» К.Хеббеля — Олоферн; 1914 — «Воители в Хельгеланде» Г.Ибсена — Эрнульф. Театр «Дайлес»: 1921 — «Пер Гюнт» Г.Ибсена — Пер Гюнт; 1921 — «Гамлет» У.Шекспира — Гамлет; 1922 — «Свадьба Фигаро» П.Бомарше — Фигаро; 1922 — «Отелло» У. Шекспира — Отелло; 1922 — «Заговор Фиеско в Генуе» Ф.Шиллера — Фиеско; 1926 — «Эрнани» В.Гюго — Эрнани; 1926 — «Играл я, плясал» Я.Райниса — Тотс; 1928 — «Дон Карлос» Ф.Шиллера — Дон Карлос; 1933 — «Иеста Бьерлинг» С.Лагерлёф — Иеста Бьерлинг; 1933 — «Иосиф и его братья» Я.Райниса — Иосиф; 1934 — «Юлий Цезарь» У.Шекспира — Юлий Цезарь; 1939 —«Укрощение строптивой» У.Шекспира — Петруччо; 1939 — «Пер Гюнт» Г.Ибсена — Пер Гюнт; 1940 — «Фауст» И.Гёте. Режиссёрские работы: 1921 — «Гамлет» У.Шекспира; 1923 — «Много шума из ничего» У.Шекспира; 1926 — «Играл я, плясал» Я.Райниса; 1926 — «Эрнани» В.Гюго; 1928 — «Вильгельм Телль» Ф.Шиллера; 1930 — «Дом трех дочерей» (музыка Шуберта, либретто Вильнера и Рейхерта); 1933 — «Иосиф и его братья» Я.Райниса; 1939 — «Пер Гюнт» Г.Ибсена; 1940 — «Фауст» И.Гёте; 1946 — «Егор Булычов и другие» М.Горького; 1946 — «За тех, кто в море» Б.Лавренёва; 1947 — «Огонь и ночь» Я.Райниса; 1949 — «Дубровский» по А.Пушкину; 1949 — «Анна Каренина» по Л.Толстому; 1952 — «Любовь Яровая» К.Тренёва; 1949 — «Ромео и Джульетта» У.Шекспира; 1949 — «Цветущая пустыня» А.Упита; 1956 — «Мария Стюарт» Ф.Шиллера; 1956 — «Играл я, плясал» Я.Райниса; 1959 — «Гамлет» У.Шекспира; 1960 — «Война и мир» по Л.Толстому; 1962 — «Илья Муромец» Я.Райниса; 1964 — «Оптимистическая трагедия» В.Вишневского. Роли в кино: 1922 — Психея — Акментиньш. Литература: Grevins М., Eduards Smilgis, Riga, 1956.

1887

Уильям Генри Пратт (William Henry Pratt; более известный под псевдонимом Борис Карлофф, Boris Karloff)

британский актёр кино и театра. Актёр прославился как звезда фильмов ужасов в 1931 году после выхода фильма «Франкенштейн», в котором он сыграл роль Чудовища. За 50 лет актёрской карьеры он сыграл множество ролей в кино и на телевидении, в театре и на радио, его голос звучал с пластинок. Критики называли его Karloff the Uncanny (Карлофф Ужасный), The Master of Horror (Мастер Ужаса). Уильям Генри Пратт родился в Лондоне. Он был самым младшим ребёнком в семье, у него было девять братьев и сестер, которые поддерживали его и помогли закончить учёбу после смерти матери. Большая старая англосаксонская семья Пратт осела в Англии ещё в средние века и состояла с тех пор на службе британской короне. Отец Уильяма работал в британской таможне в Индии, а дедушка по материнской линии служил в конной артиллерии в Бомбее. Сестра его бабушки — Анна Леонуэнс, события жизни которой стали основой мюзикла «Король и я» и фильма «Анна и король». Также он приходится двоюродным дядей классику итальянского комикса Хуго Пратту. Дом, где родился Уильям (36 Forest Hill Road, East Dulwich, London), ныне отмечен памятной доской. Сначала семья Пратт проживала в Индии, однако ещё до рождения Уильяма Генри они переехали обратно в Англию, отец же остался на службе в Индии. Ребёнком Пратт жил первоначально в разных районах южнее Лондона (современный округ Саутварк): в Камбервелле, Дульвиче, Восточном Дульвиче. Семья часто переезжала, поэтому точно не известно, в каком из их домов родился Уильям Генри; исследование киножурналиста Стива Фертлиба утверждает, что местом рождения является Камбервелл. Позже, потеряв родителей, дети Пратт переехали в по-сельски простой Энфилд далеко на север от Лондона. Он учился в Энфилдской начальной школе, затем Аппингемской школе, частном училище Мерчант Тэйлорс в Нортвуде и лондонском Кингс Колледж. В свободное время Уильям играл в крикет, посещал Энфилдский крикетный клуб, где и по сей день висит на стене его фото. Он рано заинтересовался театром, исполнял роли в рождественских сказках, а в девять лет выступил в роли короля сказочных духов в постановке «Золушки». Первоначально он, вслед за своим старшим братом сэром Джоном Генри Праттом, намерен был выстроить дипломатическую карьеру, однако внезапно увлекся актёрской игрой. Молодой Пратт посещал частные уроки актёрского мастерства, выступал на сцене, играл в спектаклях в университете. Вскоре театральные подмостки стали важнее учёбы, которой он всё больше стал пренебрегать. В 21 год, в 1909 году, с согласия его семьи он уезжает из Великобритании в Канаду, отплыв из Ливерпуля в Монреаль. Далее он переехал в Онтарио, а позже в Британскую Колумбию. Вскоре после приезда в Канаду он женится на актрисе англичанке Оливии Вильтон. Однако вскоре последовал развод — уже через год Вильтон уезжает в Австралию, снимает там в 1910—1911 годах немой фильм, а в 1920-х годах становится одной из основателей театра в Хобарте, Тасмания. Позже о своей первой супруге актёр упоминал лишь вскользь. Через некоторое время после переезда в Канаду он взял профессиональный псевдоним «Борис Карлофф» — по предположениям, псевдоним понадобился ему, так как Уильям опасался, что его театральная работа может повредить дипломатической карьере его братьев, которые, однако, никогда не высказывали ему своей озабоченности. Он не виделся с остальными членами семьи до 1933 года, когда приехал в Британию на съёмки и был радостно встречен братьями и сестрами. В Северной Америке Карлофф поначалу жил в основном в маленьких городах, играя за гроши в местных театрах и зарабатывая на жизнь разнорабочим на фермах, на дорожном строительстве, укладке рельс, а также как водитель грузовика. Известно, что в 1912 году в Регине, штат Саскатчеван, он добровольцем участвовал в спасательных работах после прохождения торнадо. Работая грузчиком, он повредил спину, и испытывал проблемы с позвоночником на протяжении всей жизни. Из-за проблем со здоровьем он был освобожден от призыва в армию после начала Первой мировой войны. В 1919 году Карлофф перебрался в Голливуд и начал сниматься в кино, однако редко и обычно на вспомогательных ролях. Поэтому ему по-прежнему приходилось искать разовые заработки. Так продолжалось в течение десятилетия, за это время он снялся в более чем 60 фильмах, однако оставался практически неизвестен. В 1931 году его заметил в актёрской столовой режиссёр Джеймс Уэйл, который искал исполнителя для роли Чудовища в фильме «Франкенштейн» после того, как от этой роли отказался Бела Лугоши. Карлофф прошёл пробы и был утвержден на роль, которая после выхода фильма мгновенно сделала его одной из величайших и наиболее востребованных звезд жанрового кино. Помимо фильмов ужасов, он успешно снимался также в драмах, детективах — памятны, например, его роли в фильмах «Лицо со шрамом» Ховарда Хоукса (1932), «Потерянный патруль» Джона Форда (1934) и других, однако именно фильмы ужасов полностью и органично раскрыли его талант. Классический рисунок роли Чудовища он повторил в «Невесте Франкенштейна» (1935) и «Сыне Франкенштейна» (1939). Впоследствии Карлофф продолжал ностальгически появляться в фильмах «франкенштейновского» цикла, но уже в других ролях — например, доктора Найманна в «Доме Франкенштейна» (1944), самого Франкенштейна в фильме «Франкенштейн 1970» (1958) и так далее. Карлофф создал ещё один классический образ жанра ужасов — Имхотепа, оживленного египетской магией заживо погребенного жреца из фильма Карла Фройнда «Мумия» (1932). Среди других его значимых жанровых работ этого периода следует упомянуть фильмы «Чёрный кот» (1934), «Ворон» (1935), «Невидимый луч» (1936), «Лондонский Тауэр» (1939), «Чёрная пятница» (1940). В 1940-х годах он сыграл несколько ролей в «загадочных» триллерах продюсера Вэла Льютона — «Похититель тел» (1945), «Остров мёртвых» (1945) и «Бедлам» (1946). В 1941 году Карлофф возвращается к работе в театре — в частности, в бродвейской постановке пьесы Джозефа Кессельринга «Мышьяк и кружева» он сыграл роль гангстера, которого выводит из себя то, что его постоянно принимают за Бориса Карлоффа. За роль в постановке пьесы Жана Ануя «Жаворонок» Карлофф был номинирован на премию «Тони». Карлофф был ведущим нескольких циклов жанровых телепрограмм («Триллер», «Вне этого мира» и других), сыграл главную роль в британском телесериале «Питер Марш из Скотланд Ярда», участвовал в многочисленных радиопостановках и озвучивании нескольких мультипликационных фильмов. В 1960-х он сыграл в нескольких фильмах студии Роджера Кормана — в частности, «Комедия ужасов», «Ворон» (1963) и «Страх» (1963). В 1966 году принял участие в озвучке мультфильма «Как Гринч украл Рождество». Сыграл практически самого себя в фильме Питера Богдановича «Мишени» (1968). Карлофф был женат шесть раз, но имел только одного ребёнка — дочь Сару Карлофф, — от пятой жены. На момент её рождения, Карлофф снимался в «Сын Франкенштейна» и, по сообщениям прессы, прибежал в больницу прямо со съёмочной площадки в полном гриме. Борис Карлофф умер в Западном Суссексе, Англия 2 февраля 1969 года. Ему посвящены две звезды на Голливудской аллее славы, за вклад в развитие киноиндустрии — 1737, и за вклад в развитие телевидения — 6600. За свою актёрскую карьеру Борис Карлофф сыграл почти в полутора сотнях фильмов и сериалов.

1887

Борис Карлофф (настоящее имя — Уильям Генри Прэтт)

англо-американский актер. Отказавшись от дипломатической карьеры, эмигрировал в Канаду, где путешествовал с различными театральными труппами. В 1916 дебютировал в кино в массовке в фильме с участием Анны Павловой. Позднее регулярно снимался в эпизодах, как правило, в отрицательных ролях, зарабатывая на жизнь вождением грузовиков. С приходом звука в кино глубокий, идеально поставленный голос Карлоффа оказался важным преимуществом, но по иронии судьбы в ряде лучших своих картин ему предстояло играть немые роли. Когда Бела Лугоши отказался от роли чудовища в фильме «Франкенштейн» (Frankenstein, 1931), опасаясь, что грим сделает его неузнаваемым, режиссер Джеймс Уэйл взял на ту роль Карлоффа. Тяжелый грим, наложение которого занимало 4 часа, не мог скрыть великолепной нюансировки игры актера. Он повторил ту же роль в двух сиквелах, превзошедших оригинал: «Невеста Франкенштейна» (The Bride of Frankenstein, 1935) и «Сын Франкенштейна» (Son of Frankenstein, 1939). Позднее зрители ассоциировали Карлоффа только с образами чудовищ и убийц. Среди его лучших ролей — работы в картинах «Старый темный дом» (The Old Dark House, 1932), «Черный кот» (The Black Cat, 1934), «Черная комната» (The Black Room, 1935) и в фильмах продюсера Вэла Лютона «Похититель тел» (The Body Snatcher, 1945), «Остров мертвых» (Isle of the Dead, 1945) и «Бедлам» (Bedlam, 1946). В 1969 году он сыграл стареющую звезду фильмов ужаса в ленте Питера Богдановича «Мишени» (Targets, 1968). В частной жизни Карлофф был образцовым джентльменом, занимался благотворительностью в пользу нуждающихся детей, записал детскую пластинку. Скончался 2 февраля 1969 года.

1887

Дуглас Эдвин Кертланд (Douglas Edwin Kertland)

канадский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908. Родился в Торонто, Канада. На Играх 1908 в Лондоне Кертланд был рулевым в экипаже восьмёрок. Эта команда выиграла четвертьфинал, но проиграла полуфинал будущим чемпионам из Великобритании и разделила в итоге третье место, получив бронзовые награды. Умер 4 марта 1982 года.

1887

Генри Мозли (Henry Moseley; полное имя - Генри Гвин Джефрис Мозли, Henry Gwyn Jeffreys Moseley)

английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии. Родился в городке Уэймут в английском графстве Дорсет, в семье Генри Ноттиджа Мозли, профессора анатомии и физиологии Оксфордского университета. Учился в знаменитом Итонском колледже для мальчиков и, затем, в Тринити-колледже Оксфордского университета. В 1910—1914 работал в лаборатории Э.Резерфорда в Манчестерском университете, в 1914 г. вернулся в Оксфордский университет. С началом Первой мировой войны Мозли был направлен на фронт офицером связи в звании капитана и погиб в Галлиполи (ныне Гелиболу, Турция) 10 августа 1915 года. В 1913 в серии блестящих экспериментов установил зависимость между частотой спектральных линий характеристического рентгеновского излучения и атомным номером излучающего элемента. Зависимость была названа в честь первооткрывателя законом Мозли. Это фундаментальное открытие имело огромное значение для установления физического смысла периодической системы элементов и атомного номера и для подтверждения правильности концепции планетарного атома. По словам американского физика Р.Милликена, открытие Мозли «всегда будет одним из десятка наиболее блестящих по замыслу, изяществу исполнения и информативности в истории науки». В 1913 г. создал и представил исторически первый радиоизотопный источник электрической энергии (атомную батарею Beta Cell), представлявший собой стеклянную сферу, посеребренную изнутри, в центре которой на изолированном электроде располагался радиевый источник ионизирующей радиации. Электроны, излучающиеся при бета-распаде, создавали разность потенциалов между серебряным слоем стеклянной сферы и электродом с радиевой солью. В 1914 Мозли опубликовал работу, в которой сделал вывод, что между элементами алюминием и золотом в периодической таблице должно находиться три (как оказалось позже, четыре) из еще не открытых на тот момент элемента. По мнению многих ученых Мозли мог бы внести огромный вклад в понимание атомной и ядерной физики, не погибни он в боях Первой Мировой войны. Айзек Азимов написал о его гибели следующие слова: «С точки зрения того, каких открытий мог ещё достигнуть Мозли… его смерть вполне возможно была самой большой единичной утратой в Войне для всего человечества.» В 1962 г. Нильс Бор заметил: «Вы знаете, работы Резерфорда [по атомному ядру] не считались серьёзными. Сегодня мы не можем в это поверить, но они вовсе не рассматривались серьёзно. Никто и нигде про них не упоминал. И только после работ Мозли все изменилось.» В 1964 г. Международный астрономический союз присвоил имя Генри Мозли кратеру на Луне. Сочинения: The reflection of the X-rays, "Philosophical Magazine", 1913, v. 26 ser. 6, № 151, p. 210-32 (совместно с С.G.Darwin); The high-frequency spectra of the elements, там же, № 156, p. 1024-34; 1914, v. 27, № 160, p. 703-713. Литература: Храмов Ю.А. Мозли Генри Гвин Джефрис (Moseley Henry Gwyn-Jeffreys) // Физики: Биографический справочник / Под редакцией А.И.Ахиезера. — Издание 2-е, исправленное и дополненное — Москва: Наука, 1983. — Страница 190. — 400 страниц. — 200 000 экземпляров (в переплёте.); Rutherford E., Henry Gwyn Jeffreys Moseley, "Nature", 1915, v. 96, № 2393, p. 33 - 34; Fajans К., Henry G. J. Moseley, "Naturwissenschaften", 1916, 4 Jg Н. 27, . 381-82.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |