-–убрики

- сво (4)

- я√ƒкоманды (3)

- јктЄры и судьбы (3140)

- јнтичность (158)

- јртефакты (39)

- Ѕалет как искусство (118)

- Ѕандеровцы (2)

- Ѕез срока давности (12)

- Ѕела€ гварди€ (15)

- Ѕелки (69)

- Ѕелое движение (8)

- бессмертный полк (91)

- бесшовные фоны дл€ дневников (65)

- блины,оладь€ (165)

- Ѕлокада Ћенинграда (216)

- Ѕлюда в горшочках (75)

- блюда дл€ микроволновке (9)

- блюда дл€ пароварки (1)

- блюда дл€ поста (2)

- блюда из овощей (111)

- блюда из птицы (304)

- большевизм и терроризм (4)

- Ѕылины,мифы и легенды (166)

- ¬ мире сказок (1)

- варенье (9)

- ¬елика€ ќтечественна€ ¬ойна (3531)

- вечерний кинозал (302)

- видео (296)

- ¬идеоплееры дл€ Ћиру (1)

- ¬оенна€ истори€ (793)

- военна€ поэзи€ (56)

- ¬осток дело тонкое (44)

- ¬сЄ каждого знака зодиака (44)

- ¬тора€ ћирова€ война (254)

- вторые блюда (920)

- выпечка (436)

- гадание (1)

- √лазурь (4)

- голос за кадром (4)

- √орные стрелки (48)

- города моей души (54)

- √орода-√ерои (58)

- √ородские легенды (348)

- ƒекор (2)

- ƒень ѕобеды, как ты стал дл€ нас далекЕ (48)

- десерт (132)

- детска€ страничка (5)

- ƒл€ дневника (52)

- древние слав€не (253)

- ƒревний ≈гипет (100)

- дрожжева€ выпечка (34)

- друзь€м (1)

- женские фразы (1)

- ∆енщины оставившие след в истории (911)

- женщины-воины (374)

- ∆енщины-надзирательницы (7)

- ∆енщины-палачи (19)

- женщины-убийцы (13)

- ∆енщины-шпионки и разведчики (69)

- ∆ивопись (1498)

- ∆ивотные (901)

- ∆изнь замечательных людей (1)

- загадки истории,исчезнувшие цивилизации (444)

- заградотр€ды (15)

- «акон (1)

- закуски (370)

- замки (46)

- запеканки (211)

- «одчество (8)

- »нформационна€ война (32)

- »нформаци€ к размышлению (3)

- »скусство (4875)

- »скусство в годы ¬еликой ќтечественной войны (75)

- »сторическое расследование (89)

- истори€ (2497)

- истори€ вещей (239)

- »стори€ одного танца (22)

- истори€ одного фильма (2171)

- истори€ одной любви (432)

- истори€ одной песни (205)

- истори€ праздников (262)

- азахстан (6)

- казачество (118)

- аши (4)

- луб путешественников (1195)

- книжна€ полка (186)

- коллаборационизм (24)

- консервирование (45)

- концлагер€ (165)

- космонавтика (112)

- котоматрица (1252)

- кошки (2440)

- креатив (2)

- ровавые преступники (2)

- куклы (599)

- курица (133)

- ландшафтный дизайн (2)

- Ћеонардо да ¬инчи (19)

- Ћ»–”ЎЌџ… ‘Ћ≈ЎћќЅ (18)

- Ћичное (486)

- маленькие герои (2)

- малые города –оссии (9)

- ћаршалы ѕобеды (35)

- ћедали (23)

- мир вокруг нас (37)

- ћир-новости (25)

- мистика (157)

- мода и стиль (133)

- моЄ детство (0)

- ћо€ нига пам€ти (17)

- музыка (34)

- ћузыка и лирика (108)

- ћузыкальна€ гостина€. –оманс. (61)

- ћулен –уж (8)

- ћы все родом из ———– (681)

- мысли в слух (35)

- м€со (337)

- нам любимым (102)

- напитки (48)

- Ќародна€ медицина (6)

- народные приметы (1)

- Ќј–ќƒЌџ≈ –≈÷≈ѕ“џ (1)

- Ќастроение (1)

- Ќеверо€тные артефакты (46)

- Ќепознанное и неизведанное (294)

- Ќоворосси€ (110)

- нумизматика (11)

- нумирологи€ (13)

- олимпиад 2016 (82)

- онлайн-программа дл€ изменени€ размера фотографий (1)

- ордена (45)

- ќружие (167)

- ќткрытки (212)

- очевидное не веро€тное,но факт (54)

- ѕасха (69)

- пась€нс (1)

- песни из кинофильмов (1)

- ѕираты (29)

- писатели и судьбы (564)

- писатели-фантасты,предсказатели (33)

- ѕицца (32)

- плюшевые мишки (3)

- ѕо мор€м по волнам (30)

- ѕожелайки (14)

- поздравлени€ (317)

- политика (1462)

- помощь (208)

- пословицы и поговорки (8)

- ѕостный стол (7)

- поэзи€ Ѕелого движени€ (2)

- предсказатели (11)

- ѕриметы (5)

- природа (166)

- ѕриродные аномалии (1)

- притчи (26)

- прокл€тые картины (39)

- прокл€тые роли (32)

- ѕрототипы литературных героев (171)

- ѕсихологи€ (81)

- ѕ€та€ колона в –оссии (109)

- –амочка дл€ дневника 1 ма€ (4)

- рамочка дл€ дневника ¬ознесение √осподне (2)

- рамочка дл€ дневника доброе утро (98)

- –амочка дл€ дневника ѕрощЄнное воскресение (4)

- –амочка дл€ дневника с днЄм рождени€ дневничка (5)

- –амочка дл€ дневника с днЄм семьи,любви и верности (6)

- –амочки дл€ дневника (1985)

- –амочки дл€ дневника —в€та€ “роица (9)

- рамочки дл€ дневника 23 феврал€ (53)

- –амочки дл€ дневника 8 марта (43)

- рамочки дл€ дневника 9 ма€ (88)

- –амочки дл€ дневника Ѕлаговещени€ ѕресв€той Ѕогоро (7)

- –амочки дл€ дневника вербное воскресение (59)

- –амочки дл€ дневника весенние (696)

- –амочки дл€ дневника детские (93)

- –амочки дл€ дневника доброго вечера (58)

- рамочки дл€ дневника животные (317)

- –амочки дл€ дневника зима (1329)

- –амочки дл€ дневника рещение (20)

- рамочки дл€ дневника кулинарные (172)

- –амочки дл€ дневника лето (217)

- –амочки дл€ дневника люди (2221)

- –амочки дл€ дневника ћасленица (39)

- рамочки дл€ дневника осенние (661)

- –амочки дл€ дневника ѕасха (92)

- рамочки дл€ дневника поздравительные (62)

- –амочки дл€ дневника простые (209)

- –амочки дл€ дневника простые природа (58)

- –амочки дл€ дневника простые цветочные (137)

- рамочки дл€ дневника религи€ (120)

- –амочки дл€ дневника –ождество (68)

- рамочки дл€ дневника с днЄм рождени€ (125)

- –амочки дл€ дневника с новым годом (326)

- рамочки дл€ дневника со старым новым годом (184)

- рамочки дл€ дневника цветочные (277)

- –амочки дл€ дневника юбилейные (7)

- –амочки дл€ дневника €годные (35)

- –амочки прощЄнное воскресение (1)

- –елиги€ (213)

- рецепты (4332)

- рецепты дл€ хлебопечки (1)

- –ецепты к ѕасхе (4)

- –осси€ (832)

- –усское дерев€нное зодчество (7)

- рыба (186)

- –ыцарство (44)

- салаты (419)

- серийники (6)

- сказка ложь,да в ней намЄк (123)

- сказки (118)

- сладка€ выпечка (565)

- советы (18)

- —ќ¬»Ќ‘ќ–ћЅё–ќ (35)

- соус (9)

- соусы (7)

- спецслужбы (152)

- —талин и сталинизм (153)

- —“ј–џ… ѕј“≈‘ќЌ (66)

- —тикеры (1)

- стишки-вершки (2570)

- суивери€ и приметы (11)

- супы,борщи (43)

- схемы дл€ дневника (4554)

- терроризм (2)

- “есто (35)

- “есты (125)

- “орты (157)

- традиции народов мира (152)

- “ретий –ейх (325)

- у войны женское лицо (233)

- ужасы истории (45)

- украина (93)

- ”краина.¬ойна (352)

- украшени€ блюд (1)

- ”ниформа (55)

- упражнени€ (1)

- философи€ (2)

- фолк-рок (0)

- фотоальбом (0)

- фруктовые салаты (1)

- ’удожники и судьбы (97)

- ÷веты,букеты. (1)

- чтобы помнили (7)

- Ёзотерика (30)

- Ёссе (19)

- это должен знать каждый (51)

- это должен знать каждый ребЄнок (29)

- это интересно (885)

- ювелирка и антиквариат (93)

- юмор (1162)

-÷итатник

–амочка. ...“екст... ...“екст...

–амочка "ћаки" - (0)–амочка "ћаки" ...“екст... ...“екст...

–амочка "јх, лето"... - (0)–амочка "јх, лето"... ...“екст... ...“екст...

–амка"«вонок под дождем" - (0)–амка"«вонок под дождем" “≈ —“ “≈ —“

–амка"ƒвое" - (0)–амка"ƒвое" “≈ —“ “≈ —“

-ћетки

-ѕриложени€

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни ¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее

¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее —тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.

ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить

—тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.

ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить ƒешевые авиабилеты¬ыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Ѕронируй сейчас Ц плати потом!

ƒешевые авиабилеты¬ыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Ѕронируй сейчас Ц плати потом!

-—сылки

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписей: 60178

омментариев: 118719

Ќаписано: 271472

ƒругие рубрики в этом дневнике: юмор(1162), ювелирка и антиквариат(93), это интересно(885), это должен знать каждый ребЄнок(29), это должен знать каждый(51), Ёссе(19), Ёзотерика(30), чтобы помнили(7), ÷веты,букеты.(1), ’удожники и судьбы(97), фруктовые салаты(1), фотоальбом(0), фолк-рок(0), философи€(2), упражнени€(1), ”ниформа(55), украшени€ блюд(1), ”краина.¬ойна(352), украина(93), ужасы истории(45), “ретий –ейх(325), традиции народов мира(152), “орты(157), “есты(125), “есто(35), терроризм(2), схемы дл€ дневника(4554), супы,борщи(43), суивери€ и приметы(11), стишки-вершки(2570), —тикеры(1), —“ј–џ… ѕј“≈‘ќЌ(66), —талин и сталинизм(153), спецслужбы(152), соусы(7), соус(9), —ќ¬»Ќ‘ќ–ћЅё–ќ(35), советы(18), сладка€ выпечка(565), сказки(118), сказка ложь,да в ней намЄк(123), серийники(6), сво(4), салаты(419), –ыцарство(44), рыба(186), –усское дерев€нное зодчество(7), –осси€(832), –ецепты к ѕасхе(4), рецепты дл€ хлебопечки(1), рецепты(4332), –елиги€(213), –амочки прощЄнное воскресение(1), –амочки дл€ дневника €годные(35), –амочки дл€ дневника юбилейные(7), рамочки дл€ дневника цветочные(277), рамочки дл€ дневника со старым новым годом(184), –амочки дл€ дневника с новым годом(326), рамочки дл€ дневника с днЄм рождени€(125), –амочки дл€ дневника –ождество(68), рамочки дл€ дневника религи€(120), –амочки дл€ дневника простые цветочные(137), –амочки дл€ дневника простые природа(58), –амочки дл€ дневника простые(209), рамочки дл€ дневника поздравительные(62), –амочки дл€ дневника ѕасха(92), рамочки дл€ дневника осенние (661), –амочки дл€ дневника ћасленица(39), –амочки дл€ дневника люди(2221), –амочки дл€ дневника лето(217), рамочки дл€ дневника кулинарные(172), –амочки дл€ дневника рещение(20), –амочки дл€ дневника зима(1329), рамочки дл€ дневника животные(317), –амочки дл€ дневника доброго вечера(58), –амочки дл€ дневника детские(93), –амочки дл€ дневника весенние(696), –амочки дл€ дневника вербное воскресение(59), –амочки дл€ дневника Ѕлаговещени€ ѕресв€той Ѕогоро(7), рамочки дл€ дневника 9 ма€(88), –амочки дл€ дневника 8 марта(43), рамочки дл€ дневника 23 феврал€(53), –амочки дл€ дневника —в€та€ “роица(9), –амочки дл€ дневника(1985), –амочка дл€ дневника с днЄм семьи,любви и верности(6), –амочка дл€ дневника с днЄм рождени€ дневничка(5), –амочка дл€ дневника ѕрощЄнное воскресение(4), рамочка дл€ дневника доброе утро(98), рамочка дл€ дневника ¬ознесение √осподне(2), –амочка дл€ дневника 1 ма€(4), ѕ€та€ колона в –оссии (109), ѕсихологи€(81), ѕрототипы литературных героев(171), прокл€тые роли(32), прокл€тые картины(39), притчи(26), ѕриродные аномалии(1), природа(166), ѕриметы(5), предсказатели(11), поэзи€ Ѕелого движени€(2), ѕостный стол(7), пословицы и поговорки(8), помощь(208), политика(1462), поздравлени€(317), ѕожелайки(14), ѕо мор€м по волнам(30), плюшевые мишки(3), ѕицца(32), писатели-фантасты,предсказатели (33), писатели и судьбы(564), ѕираты(29), песни из кинофильмов(1), пась€нс(1), ѕасха(69), очевидное не веро€тное,но факт(54), ќткрытки(212), ќружие(167), ордена(45), онлайн-программа дл€ изменени€ размера фотографий(1), олимпиад 2016(82), нумирологи€(13), нумизматика(11), Ќоворосси€(110), Ќепознанное и неизведанное(294), Ќеверо€тные артефакты (46), Ќастроение(1), Ќј–ќƒЌџ≈ –≈÷≈ѕ“џ(1), народные приметы(1), Ќародна€ медицина(6), напитки(48), нам любимым(102), м€со(337), мысли в слух(35), ћы все родом из ———–(681), ћулен –уж(8), ћузыкальна€ гостина€. –оманс.(61), ћузыка и лирика(108), музыка(34), ћо€ нига пам€ти(17), моЄ детство(0), мода и стиль(133), мистика(157), ћир-новости(25), мир вокруг нас(37), ћедали(23), ћаршалы ѕобеды(35), малые города –оссии(9), маленькие герои(2), Ћичное(486), Ћ»–”ЎЌџ… ‘Ћ≈ЎћќЅ(18), Ћеонардо да ¬инчи(19), ландшафтный дизайн(2), курица(133), куклы(599), ровавые преступники(2), креатив(2), кошки(2440), котоматрица(1252), космонавтика(112), концлагер€ (165), консервирование(45), коллаборационизм(24), книжна€ полка(186), луб путешественников(1195), аши(4), казачество(118), азахстан(6), истори€ праздников(262), истори€ одной песни(205), истори€ одной любви(432), истори€ одного фильма(2171), »стори€ одного танца(22), истори€ вещей(239), истори€(2497), »сторическое расследование(89), »скусство в годы ¬еликой ќтечественной войны(75), »скусство(4875), »нформаци€ к размышлению(3), »нформационна€ война(32), «одчество(8), запеканки(211), замки(46), закуски(370), «акон(1), заградотр€ды(15), загадки истории,исчезнувшие цивилизации(444), ∆изнь замечательных людей(1), ∆ивотные(901), ∆ивопись(1498), ∆енщины-шпионки и разведчики(69), женщины-убийцы(13), ∆енщины-палачи(19), ∆енщины-надзирательницы(7), женщины-воины(374), ∆енщины оставившие след в истории(911), женские фразы(1), друзь€м(1), дрожжева€ выпечка(34), ƒревний ≈гипет(100), древние слав€не(253), ƒл€ дневника(52), детска€ страничка(5), десерт(132), ƒень ѕобеды, как ты стал дл€ нас далекЕ(48), ƒекор(2), √ородские легенды(348), √орода-√ерои(58), города моей души(54), √орные стрелки(48), голос за кадром(4), √лазурь(4), гадание(1), выпечка(436), вторые блюда(920), ¬тора€ ћирова€ война(254), ¬сЄ каждого знака зодиака(44), ¬осток дело тонкое(44), военна€ поэзи€(56), ¬оенна€ истори€(793), ¬идеоплееры дл€ Ћиру(1), видео(296), вечерний кинозал(302), ¬елика€ ќтечественна€ ¬ойна(3531), варенье(9), ¬ мире сказок(1), Ѕылины,мифы и легенды(166), большевизм и терроризм(4), блюда из птицы(304), блюда из овощей(111), блюда дл€ поста(2), блюда дл€ пароварки(1), блюда дл€ микроволновке(9), Ѕлюда в горшочках(75), Ѕлокада Ћенинграда(216), блины,оладь€(165), бесшовные фоны дл€ дневников(65), бессмертный полк(91), Ѕелое движение(8), Ѕелки(69), Ѕела€ гварди€(15), Ѕез срока давности(12), Ѕандеровцы(2), Ѕалет как искусство(118), јртефакты(39), јнтичность(158), јктЄры и судьбы(3140), я√ƒкоманды (3)

∆енщины на войне |

ƒневник |

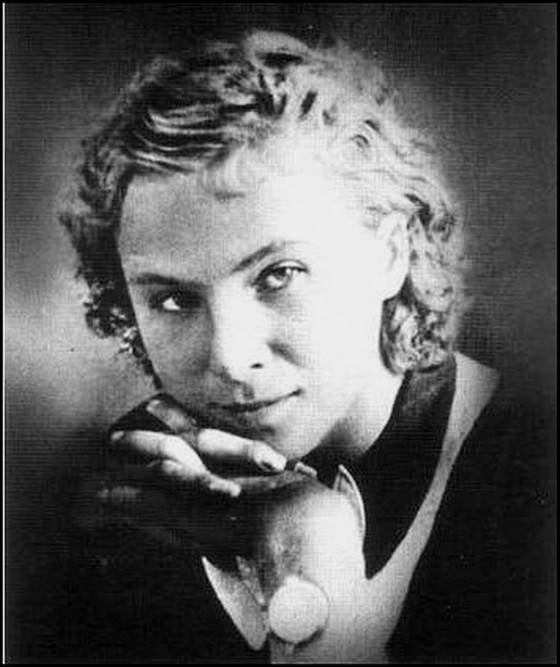

¬оспоминани€ женщин-ветеранов из книги —ветланы јлексиевич из книги «” войны не женское лицо». ѕравда про женщин на войне, о которой не писали в газетах.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

ћари€ ќкт€брьска€ |

ƒневник |

ћари€ ќкт€брьска€ — гвардии сержант, √ерой —оветского —оюза. ¬ годы ¬еликой ќтечественной войны на собственные сбережени€ построила танк “-34 «Ѕоева€ подруга», став его механиком-водителем.

–одилась ћари€ 16 августа 1905 года деревне и€т, ныне село Ѕлижнее расногвардейского района јвтономной республики рым. огда в 1941 году погим на фронте муж ћарии ¬асильевны, она обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Ќесколько раз ей отказывали из-за перенесенных болезней и возраста. “огда ќкт€брьска€ избрала иной путь. ¬ ту пору по всей стране шел сбор средств в фонд обороны. » ћари€ ¬асильевна решила купить ... танк. ¬месте со своей сестрой они на рынке распродали все вещи, которые успели нажить и сумели вывезти во врем€ эвакуации, продавали вышивки ћарии. огда деньги собраны и сданы в госбанк, ћари€ ¬асильевна направила телеграмму —талину.

ѕредседателю √осударственного омитета обороны. ¬ерховному √лавнокомандующему.

ћосква, ремль

3 марта 1943 г.

“¬ бо€х за –одину погиб мой муж — полковой комиссар ќкт€брьский »ль€ ‘едотович. «а его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, дл€ чего внесла в госбанк на построение танка все свои сбережени€ — 50 000 рублей. “анк прошу назвать “Ѕоева€ подруга” и направить мен€ на фронт в качестве водител€ этого танка. »мею специальность шофера, отлично владею пулеметом, €вл€юсь ¬орошиловским стрелком…”

ќкт€брьска€ ћари€ ¬асильевна, г. “омск, Ѕелинского, 31

“еми же дн€ми был получен ответ:

“омск. ћарии ¬асильевне ќкт€брьской.

“Ѕлагодарю ¬ас, ћари€ ¬асильевна, за ¬ашу заботу о бронетанковых силах расной јрмии. ¬аше желание будет исполнено. ѕримите мой привет, »осиф —талин”.

ћари€ окт€брьска€ направл€етс€ в ќмское танковое училище. ¬се экзамены она сдала на "отлично" и получила свидетельство механика-водител€. Ќа ”рале, пр€мо с заводского конвейера, рабочие вручили ей танк, на броне которого было выведено "Ѕоева€ подруга".

Ёкипаж танка в составе командира - младшего лейтенанта ѕетра „еботько, башенного стрелка - сержанта √еннади€ ясько, стрелка-радиста - ћихаила √алкина и водител€-механика - сержанта ћарии ќкт€брьской, был зачислен состав 26-ой ≈льнинской гвардейской танковой бригады «ападного фронта.¬ первом же бою ћари€ ¬асильевна убедилась в отличных качествах своей машины. омандир батальона поблагодарил по радио экипаж “Ѕоевой подруги”, поздравил с успешным выполнением боевой задачи. 14 но€бр€ 1943 года часть перебросили на новое направление, где сопротивление противника было особенно €ростным. “Ѕоева€ подруга” шла в первом эшелоне атакующих.

…¬ середине €нвар€ 1944 года состо€лс€ бой в районе совхоза рынка ¬итебской области. ћари€ ¬асильевна на своем танке прорвала оборону противника, но танк был подбит. ѕод шквальным огнем противника, будучи раненой, она смогла отремонтировать танк и вернутьс€ в часть.Ќа самолете ћарию ¬асильевну доставили в —моленск, где хирург осмотрел рану. —делать что-либо было трудно: осколок, пробив глаз, коснулс€ большого полушари€ мозга. Ќа рассвете, 15 марта 1944 года ћари€ ¬асильевна ќкт€брьска€ умерла. ѕохоронили ее в —моленском кремле, на берегу ƒнепра, р€дом с геро€ми ќтечественной войны 1812 года.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

√ероические советские женщины-снайперы |

ƒневник |

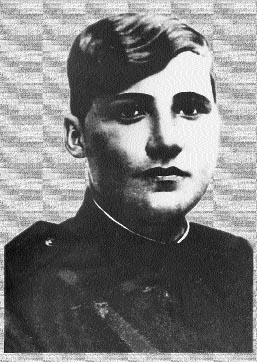

28 €нвар€ 1945 года погибла –оза Ўанина — советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек. ¬о врем€ ¬еликой ќтечественной войны женщины-снайперы многое сделали дл€ защиты нашей –одины. Ќекоторые из них уничтожили дес€тки фашистов и совершили удивительные подвиги. ћы расскажем о семи знаменитых советских женщинах-снайперах.

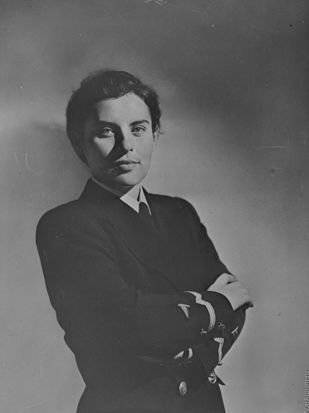

–ќ«ј ЎјЌ»Ќј

–оза ≈горовна Ўанина (3 €нвар€ 1924 — 28 €нвар€ 1945 года) — cоветский одиночный снайпер отдельного взвода девушек второго стрелкового батальона. –оза Ўанина — перва€ женщина-снайпер и первый военнослужащий 3-го Ѕелорусского фронта, удостоенный ордена —лавы II и III степеней.–оза Ўанина была известна своей способностью вести точную стрельбу по движущимс€ цел€м. ќна записала на свой счет 59 уничтоженных солдат и офицеров противника, среди которых было 12 вражеских снайперов. ƒевушка участвовала в боевых действи€х меньше года, но была известна. √азеты союзников называли –озу Ўанину «невидимым ужасом ¬осточной ѕруссии».ќкончив снайперскую школу с отличием, 1 апрел€ 1944 года –оза Ўанина была направлена на фронт. ѕо ее словам, после убийства первого вражеского солдата ее ноги подкосились, и она, соскользнув в окоп, сказала: «я убила человека». ќднако несколько мес€цев спуст€ в своем дневнике девушка писала, что теперь она убивает врагов хладнокровно. ¬ €нваре 1945 года, прикрыва€ раненого командира артиллерийского подразделени€, –оза Ўанина была т€жело ранена в грудь и доставлена в госпиталь возле поместь€ –ихау (√ермани€). 28 €нвар€ –оза Ўанина скончалась от полученных ран. ћедсестра ≈катерина –адкина, на руках которой умерла –оза, сообщила о ее последних словах: девушка сожалела о том, что сделала так мало.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

¬ќ…Ќј Ќ≈ ÷≈Ќ»“ –ј—ќ“” |

ƒневник |

-

√лавные качества снайпера: наблюдательность, терпение, умение выжидать, точно выполн€ть поставленную перед ним задачу. —трелкам приходилось лежать в укрытии по нескольку часов без движени€. —читалось, что такое адское терпение дано только женщинам. ѕоэтому на фронтах ¬еликой ќтечественной сражалось немало женщин-снайперов. Ўестерым из них было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза. ќдна стала полным кавалером солдатского ордена —лавы. ѕервой женщиной-снайпером, ставшей кавалером ордена —лавы, стала 21-летн€€ –оза Ўанина.

-

–одилась 3 апрел€ 1924 года в многодетной кресть€нской семье в ¬ологодской губернии, свое им€ получила в честь –озы Ћюксембург. «акончив 7 классов, девушка вопреки воле родителей уехала в јрхангельск поступать в педагогическое училище. огда началась война, –озе было 17 лет. “ри ее брата ушли на фронт и погибли в самом начале войны. Ћетом 1943-го –оза пришла в военкомат, чтобы записатьс€ добровольцем. ќна была направлена в женскую снайперскую школу, которую с отличием закончила в 1944 году, и отправилась на фронт в составе женского снайперского взвода.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

«о€ осмодемь€нска€: ¬с€ правда и ложь |

ƒневник |

27 €нвар€ 1942 г. в газете «ѕравда» был опубликован очерк ѕетра Ћидова «“ан€». ¬ечером его передали по ¬сесоюзному радио. ƒиктор ќльга ¬ысоцка€, с трудом сдержива€ слезы, рассказала потр€сЄнной стране о юной девушке-партизанке, во врем€ выполнени€ боевого задани€ попавшей в руки немцев, вынесшей нечеловеческие пытки, но не предавшей своих товарищей. азнЄнной, но несломленной. —пециально созданна€ комисси€ установила подлинное им€ героини. ≈ю оказалась 18-летн€€ московска€ школьница «о€ осмодемь€нска€. 16 феврал€ 1942 г. «ое јнатольевне осмодемь€нской посмертно было присвоено звание √еро€ —оветского —оюза…

«а столетнюю историю «ѕравды» на еЄ страницах было много публикаций сильных или даже сильнейших по впечатлению на читател€. Ќо и среди них этот очерк, вышедший 70 лет назад, занимает особое место.ѕомню, какое потр€сение пережил €, сельский мальчишка на –€занщине, прочитав в правдинском номере от 27 €нвар€ 1942 года журналистский рассказ о героической гибели в подмосковной деревне ѕетрищево комсомолки-партизанки, назвавшей себ€ гитлеровцам на допросе “ать€ной. ќчерк тоже получил это им€ — «“ан€».

јвтор «“ани» ѕЄтр Ћидов. ќн открыл миру подвиг «ои осмодемь€нской

јвтор «“ани» ѕЄтр Ћидов. ќн открыл миру подвиг «ои осмодемь€нской

ј вскоре, 18 феврал€ того же 1942-го, в «ѕравде» по€вилс€ очерк « то была “ан€». »з него вс€ страна, весь мир узнали насто€щее им€ героини — «о€ осмодемь€нска€, школьница из ћосквы.

ѕод обоими очерками была одна подпись: ѕ. Ћидов.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

46-й гвардейский “аманский раснознамЄнный ордена —уворова 3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк "Ќочные ведьмы". |

ƒневник |

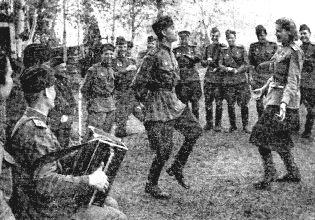

ќт мен€; —пасибо ¬ам дорогие наши женщины за победу!!!» ѕростите нас, что мы не смогли удержать то, что вы ценою.¬аших жизней добыли нам. ¬ечна€ —лава и ¬ечна€ пам€ть ¬ам!!!!» так "Ќочные ведьмы" : - јвиационный полк был сформирован в окт€бре 1941года по приказу Ќ ќ ———– є 0099 от 08.10.41 «в формировании женских авиационных полков ¬¬— расной јрмии». –уководила сформированием ћарина –аскова. омандиром полка была назначена ≈вдоки€ Ѕершанска€, летчик с дес€тилетним стажем. ѕод еЄ командованием полк сражалс€ до окончани€ войны.ѕорой его шутливо называли: «ƒунькин полк», с намЄком на полностью женский состав и оправдыва€сь именем командира полка. ѕартийно-политическое руководство полком возглавила ћари€ –унт.‘ормирование, обучение и слаживание полка проводилось в город Ёнгельс. јвиаполк отличалс€ от прочих формирований тем,что был полностью женским. —озданные согласно тому же приказу два других женских авиаполка в ходе войны стали смешанными,но 588-й авиаполк до своего расформировани€ осталс€ полностью женским: только женщины занимали все должности в полку от механиков и техников до штурманов и пилотов.46-й гвардейский “аманский полк — уникальное и единственное соединение в расной армии времен ¬еликой ќтечественной войны. ¬сего было три авиационных полка, в которых летали женщины:истребительный, т€желых бомбардировщиков и легких бомбардировщиков.ƒва первых полка были смешанными, и только последний, в котором летали на легком бомбардировщике ѕо-2, был исключительно женским. Ћетчики иштурманы, командиры и комиссары, прибористы и электрики, техники и вооруженцы, писари и штабные работники — все это были женщины.» вс€, даже сама€ т€жела€ работа делалась женскими руками.ƒва мес€ца шли тренировки. Ќи у кого из пополнени€ не было опыта ночных полетов, поэтому летали под куполом, создававшим имитацию темноты.¬скоре полк перевели в раснодар, и ночные ведьмы стали летать над авказом.¬ конце 1942-го начались т€желейшие бои за рым.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

ѕ€ть боевых рекордов советских летчиц-истребителей |

ƒневник |

¬ небо Ѕуданова впервые подн€лась в 30-е годы в московском аэроклубе. ѕозже окончила школу ќ—ќј¬»ј’»ћа (предшественника ƒќ—јј‘). ”частвовала в воздушных парадах в “ушино в составе женской пилотажной группы.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

»х повесили в один день, 29 но€бр€. |

Ёто цитата сообщени€ lj_sadalskij [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“олько «ою – в ѕетрищево, а ¬еру в дес€ти километрах от нее, в деревне √оловково.

ƒевочки ушли на задание вместе, но по дороге отр€д попал под обстрел и распалс€.

„итать далее

ћетки: велика€ отечественна€ война у войны женское лицо |

¬оспоминани€ женщин-ветеранов |

ƒневник |

я предлагаю вам почитать интересные воспоминани€ женщин-ветеранов, которые прин€ли участие в боевых действи€х и нар€ду с мужчинами были готовы отправитьс€ в бой. ¬ечна€ пам€ть и слава!«≈хали много суток... ¬ышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. ќгл€нулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. ѕоют. ћашут нам — кто косынками, кто пилотками. —тало пон€тно: мужиков не хватает, полегли они, в земле. »ли в плену. “еперь мы вместо них... ћама написала мне молитву. я положила ее в медальон. ћожет, и помогло — € вернулась домой. я перед боем медальон целовала...»

«ќдин раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела цела€ рота. рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышалс€ стон. ќсталс€ раненый. «Ќе ходи, убьют, — не пускали мен€ бойцы, — видишь, уже светает». Ќе послушалась, поползла. Ќашла раненого, тащила его восемь часов, прив€зав ремнем за руку. ѕриволокла живого. омандир узнал, объ€вил сгор€ча п€ть суток ареста за самовольную отлучку. ј заместитель командира полка отреагировал по-другому: ««аслуживает награды». ¬ дев€тнадцать лет у мен€ была медаль ««а отвагу». ¬ дев€тнадцать лет поседела. ¬ дев€тнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, втора€ пул€ прошла между двух позвонков. ѕарализовало ноги... » мен€ посчитали убитой... ¬ дев€тнадцать лет... ” мен€ внучка сейчас така€. —мотрю на нее — и не верю. ƒите!»

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

„ем занималась перва€ героин€ —оветского —оюза |

ƒневник |

¬алентина √ризодубова, 1938 год. ‘ото: –удольф учеров / –»ј Ќовости

¬алентина √ризодубова привыкла к небу с двух лет. —воей помощью узникам √”Ћј√а она известна не меньше, чем летным мастерством.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

Ќеобычный пам€тник в селе Ѕуб |

ƒневник |

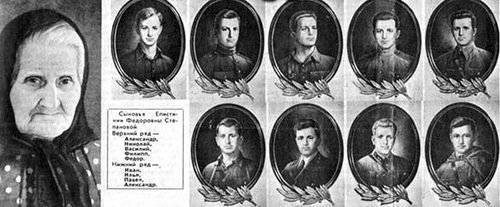

-

ѕроста€ кресть€нка вместе со своим мужем жили в добротном доме и держали крепкое хоз€йство: коровы, теленкок, овцы, свиньи. ќба работали в колхозе, а когда началась война, муж ћатрены ушел на фронт. ¬ 1943-м газеты написали о жестокой битве под —талинградом, и женщина заволновалась: не там ли ее супруг, ведь от него так давно не было известий.—ердце женщины разрывалось от переживаний за мужа, за –одину. —идеть сложа руки она не могла и прин€ла смелое решение: снесла на базар и продала все, что имелось в доме, - семь голов скота, дефицитные в войну масло, мед, муку- и выручила 100 тыс€ч рублей. ќгромную сумму по тем временам! ¬се деньги сложила в холщовый мешок и принесла в местное отделение √осбанка.

ћетки: у войны женское лицо |

√антимурова јльбина јлександровна |

ƒневник |

√антимурова јльбина јлександровна, коренна€ ленинградка, когда началась война ей было всего 15 лет, приписав себе 2 лишних года записалась медсестрой в дивизию Ќародного ополчени€, после контузии попала в госпиталь. ѕосле выписки поала в 73 бригаду морской пехоты, «десь еЄ берут в разведроту. —начала воевала р€довым, после присвоили звание сержанта, потом старшего сержанта, командовала отделением разведчиков.

¬ойну закончила в енигсберге.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

–усска€ ¬алькири€.. |

ƒневник |

- ƒоблесть советских людей в годы ¬еликой ќтечественной войны стала одной из основных причин нашей победы в смертельной битве с германским фашизмом. –усские солдаты продемонстрировали беспримерный патриотизм и любовь к своей –одине, готовность защищать ќтечество в любых боевых услови€х, невзира€ на угрозу собственной жизни. ќсобн€ком сто€т военные летчики расной јрмии, столкнувшиес€ со страшным врагом – высококвалифицированными пилотами немецких военно-воздушных сил. огда у русских авиаторов не оставалось никаких шансов на победу, когда все способы и средства исчерпывались, они предпочитали совершать таранный удар по вражескому самолету – подтверждение исключительного мужества, отваги, самоотверженности, верности воинскому долгу. «а долгие годы войны было зафиксировано свыше п€тисот таранов немецких самолетов русскими летчиками. Ѕолее двадцати из них совершили этот смертоносный прием дважды. »менно массовые тараны стали бичом опытных немецких асов, одному из которых принадлежат такие слова: «ќ таранах, разумеетс€, мы знали раньше, но не видели их выполнение. ака€ же это страшна€ вещь. ћы поражены мужеством и бесстрашием советских летчиков». Ёто фраза командира сбитого бомбардировщика Ћюфтваффе вовсе не была комплиментом в адрес наших пилотов, а лишь объективной оценкой человека, испытавшего таран на себе.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

«ина “уснолобова |

ƒневник |

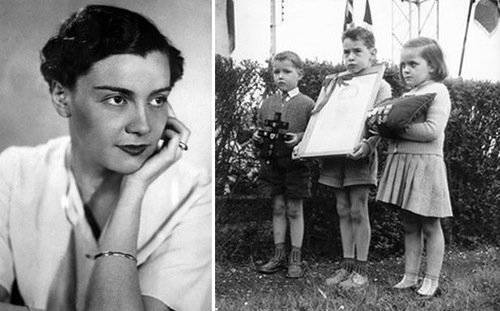

«ина “уснолобова родилась 23 но€бр€ 1920 года. ¬есной 41-го вышла замуж за »осифа ћарченко. ¬ первые дни войны он ушел на фронт. ¬ апреле сорок второго «ина также была зачислена в действующую армию.

.jpg&mw=&mh=&sig=e54cdfb392984a5c921e0b71236f9e84)

«ина написала мужу из госпитал€: «ћилый мой, дорогой »осиф! ѕрости мен€ за такое письмо, но € не могу больше молчать. я должна сообщить тебе только правду... я пострадала на фронте. ” мен€ нет рук и ног. я не хочу быть дл€ теб€ обузой. «абудь мен€. ѕрощай.

“во€ «ина».

ќтвет был таким: «ћила€ мо€ малышка! –одна€ мо€ страдалица! Ќикакие несчасть€ и беды не смогут нас разлучить. Ќет такого гор€, нет таких мук, какие бы вынудили забыть теб€, мо€ любима€. » у радости, и у гор€ - мы всегда будем вместе. я твой прежний, твой »осиф. ¬от только бы дождатьс€ победы, только бы вернутьс€ домой, до теб€, мо€ любима€, и заживем мы счастливо. ¬чера твоим письмом поинтересовалс€ один из моих друзей. ќн сказал, что, суд€ по моему характеру, € должен с тобой отлично жить и в дальнейшем. я думаю, он правильно определил. ¬от и все. ѕисать больше некогда. —коро пойдем в атаку. ∆елаю быстрейшего выздоровлени€. Ќичего плохого не думай. — нетерпением жду ответ. ÷елую бесконечно. репко люблю теб€, твой »осиф».

¬ институт протезировани€ на им€ «ины стали мешками приходить письма с фронта. ƒевушка дн€ми напролЄт выводила каллиграфическим почерком ответы, рассылала фронтовые треугольники, отвечала бойцам через газеты, выступала по радио.

ќна не стала беспомощным инвалидом. — помощью протезов научилась ходить, с помощью специальной насадки – писать, стр€пать, топить печь, штопать. «ина вернулась в ѕолоцк. ћужа – гвардии старшего лейтенанта »осифа ћарченко – она встретила, крепко сто€ на ногах. –аспахнув дверь, уверенно шагнула навстречу прихрамывающему молодому мужчине, опирающемус€ на палочку.

«инаида ћихайловна научилась самосто€тельно вести домашнее хоз€йство, родила и вырастила двоих детей, сына и дочь, что тоже подвиг.

ќна стала работать диктором на радио, вела большую общественную работу. ¬сю жизнь ее муж »осиф ѕетрович ћарченко был ее надежной опорой, другом и помощником. ¬ 1957 году «инаиде ћихайловне присвоено звание √еро€ —оветского —оюза. ј в 1965 году отважна€ фронтовичка, человек железной воли, отмечена высшей наградой ћеждународного омитета расного реста - платиновой медалью имени ‘лоренс Ќайтингейл, национальной героини английского народа, сестры милосерди€, посв€тившей всю свою жизнь уходу за больными и ранеными.

√ерой —оветского —оюза «инаида ћихайловна “уснолобова-ћарченко скончалась 20 ма€ 1980 года.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

¬олкац, ƒина —оломоновна, кинолог, участник ¬еликой ќтечественной.—обаки в годы войны. |

ƒневник |

ƒина —оломоновна ¬олкац — участник ¬еликой ќтечественной войны, специалист на подготовке собак ћ–— (минно-розыскной службы). ѕерва€ и единственна€ женщина[1], занимавша€ командирскую должность в этой службе во врем€ войны.

—умела подготовить первую[2] в расной јрмии собаку-диверсанта ƒину.

Ћичной собакой ƒины ¬олкац был пЄс-миноискатель ƒжульбарс.

ћетки: у войны женское лицо велика€ отечественна€ война |

‘ронтова€ любовь |

ƒневник |

"... онечно, там, на фронте, любовь была друга€. аждый знал, что ты можешь любить сейчас, а через минуту может этого человека не быть. ¬едь вот, наверное, когда мы в мирных услови€х любим, мы ведь не с таких позиций смотрим. ” нашей любви не было сегодн€, завтра… ”ж если мы любили, значит, любили. ¬о вс€ком случае,вот неискренности там не могло быть, потому что очень часто наша любовь кончалась фанерной звездой на могиле..."…"ѕро любовь спрашиваете? я не боюсь сказать правду... я была “пэпэже”, то, что расшифровываетс€ — походно-полева€ жена. ∆ена на войне. ¬тора€. Ќезаконна€.ѕервый командир батальона...я его не любила. ќн хороший был человек, но € его не любила. ј пошла к нему в земл€нку через несколько мес€цев. уда деватьс€? ќдни мужчины вокруг, так лучше с одним жить, чем всех бо€тьс€. ¬ бою не так страшно было, как после бо€, особенно, когда отдых, на переформирование отойдем. ак стрел€ют, огонь, они зовут: "—естричка! —естренка!", а после бо€ каждый теб€ стережет...»з земл€нки ночью не вылезешь... √оворили вам это другие девчонки или не признались? ѕостыдились, думаю... ѕромолчали. √ордые! ј оно все было... ѕотому что умирать не хотелось... Ѕыло обидно умирать, когда ты молодой... Ќу, и дл€ мужчин т€жело четыре года без женщин...

ћетки: велика€ отечественна€ война у войны женское лицо |

ћј–»я ќ “яЅ–№— јя. √≈–ќ… —ќ¬≈“— ќ√ќ —ќё«ј. ∆≈Ќў»Ќј “јЌ »—“ |

ƒневник |

“анкисты выбрались из теплых земл€нок и с интересом рассматривали проходившие мимо новенькие танки. Ќа башне одного из них мелькнула бела€ надпись.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

“анкист ћари€ Ћагунова - женщина стальной воли |

ƒневник |

ѕредлагаем вашему вниманию главу "–ассказ о насто€щем человеке" из книги —ерге€ —мирнова "–ассказы о неизвестных геро€х", посв€щЄнный женщине-танкисту ћарии Ћагуновой, котора€ в одном из боЄв лишилась ног, но тем не менее продолжила службу.

statehistory.ru в ∆∆: statehistory.livejournal.com  —начала эту историю, удивительную, как легенда, принесло мне письмо телезрител€ и ветерана войны из далекого уральского городка. “о был рассказ о девушке-танкисте ћарусе Ћагуновой, потер€вшей в бою обе ноги, но сумевшей снова встать в строй —оветской јрмии, о девушке, котора€ по своей судьбе была как бы родной сестрой "насто€щего человека" јлексе€ ћаресьева. ѕотом начались многомес€чные поиски через телевидение, пока следы не привели сперва в столицу ”рала —вердловск, а потом на ”краину, в город ’мельницкий, где находитс€ сейчас жива€ героин€ этой истории ћари€ »вановна Ћагунова. » когда в моих руках собрались и свидетельства друзей и очевидцев и воспоминани€ самой ћ. ». Ћагуновой, вы€снилось, как это нередко случаетс€, что быль оказалась еще более необыкновенной, чем возникша€ из нее легенда. ¬прочем, есть биографии, которые не нуждаютс€ в комментари€х, — они говор€т сами за себ€. »менно такова биографи€ ћарии Ћагуновой.

—начала эту историю, удивительную, как легенда, принесло мне письмо телезрител€ и ветерана войны из далекого уральского городка. “о был рассказ о девушке-танкисте ћарусе Ћагуновой, потер€вшей в бою обе ноги, но сумевшей снова встать в строй —оветской јрмии, о девушке, котора€ по своей судьбе была как бы родной сестрой "насто€щего человека" јлексе€ ћаресьева. ѕотом начались многомес€чные поиски через телевидение, пока следы не привели сперва в столицу ”рала —вердловск, а потом на ”краину, в город ’мельницкий, где находитс€ сейчас жива€ героин€ этой истории ћари€ »вановна Ћагунова. » когда в моих руках собрались и свидетельства друзей и очевидцев и воспоминани€ самой ћ. ». Ћагуновой, вы€снилось, как это нередко случаетс€, что быль оказалась еще более необыкновенной, чем возникша€ из нее легенда. ¬прочем, есть биографии, которые не нуждаютс€ в комментари€х, — они говор€т сами за себ€. »менно такова биографи€ ћарии Ћагуновой.

∆изнь почти сразу обошлась неласково с девочкой, родившейс€ в 1921 году в далеком степном селе ќкольничково урганской области. ≈й было четыре года, когда умерла мать и в большую кресть€нскую семью из 12 человек пришла мачеха, зла€, как в народных сказках, и особенно невзлюбивша€ младшую падчерицу — ћарусю. ƒети, едва став подростками, разъезжались из дому, рано начинали самосто€тельную жизнь. ¬ 10 лет ћарусю, к счастью, вз€ла к себе старша€ сестра, работавша€ на железной дороге в —вердловске. ¬ школу девочка ходила всего п€ть лет. ѕотом пришлось бросить учебу и идти в н€ньки, в домработницы, — заработка сестры не хватало. Ўестнадцати лет ћарус€ пришла на свердловскую фабрику "”ралобувь". —начала была чернорабочей, а в 1941 году, когда началась война, она уже работала дежурным электриком цеха. ”шел на фронт старший и любимый ее брат Ќиколай. „ерез несколько дней ћарус€ тоже €вилась в военкомат и просили послать ее в армию. ≈й ответили, что на фабрике тоже нужны люди. Ќо она была настойчива и пришла во второй, в третий раз... ¬ конце концов военком сдалс€ и послал ее учитьс€ в школу военных трактористов в „ел€бинскую область. «имой 1942 года она уже служила в батальоне аэродромного обслуживани€ на ¬олховском фронте, в нескольких километрах от передовых позиций. —лужба была т€желой: порой она круглые сутки сидела за рычагами трактора, очища€ аэродром от снега или доставл€€ бомбардировщикам горючее, боеприпасы. ¬ батальоне были и другие девушки-трактористки, но ћарус€ Ћагунова показала себ€ самой крепкой, выносливой, и ей приходилось выполн€ть наиболее трудные и ответственные задани€. ѕерегрузка и посто€нное недосыпание сказались на ее здоровье, и осенью 1942 года сильнейшее воспаление легких на два мес€ца уложило ее в госпиталь. ќттуда она попала в запасной полк, где ее сделали киномехаником, не обраща€ внимани€ на настойчивые просьбы отправить на фронт. ¬ феврале 1943 года в полк приехал военный представитель с ”рала — отбирать несколько сот человек на курсы танкистов — механиков-водителей, башнеров, радистов. огда ћарус€ Ћагунова пришла к нему, прос€ вз€ть и ее, военпред только усмехнулс€ такой наивности.

— „то вы, девушка! — укоризненно сказал он. — “анкист — это чисто мужска€ професси€. ∆енщин в танки не берут, как и на военные корабли. Ёто уж закон. ќна ушла удрученна€, но не примиривша€с€ с отказом. ј на другой день почта принесла письмо от сестры с т€жкой вестью: смертью храбрых погиб на войне брат Ќиколай. Ќа это горе ћарус€ реагировала не только слезами — она села и написала письмо в ћоскву ћихаилу »вановичу алинину. „ерез несколько дней военпред получил приказ прин€ть ћарию Ћагунову в число курсантов. ≈му оставалось только подчинитьс€. “ак среди 700 мужчин, будущих танкистов, приехавших в марте в город Ќижний “агил, оказалась одна девушка. омандование учебной танковой части сначала прин€ло это как чью-то неуместную шутку. Ќо когда вы€снилось, что есть распор€жение из ћосквы, а сама девушка всерьез желает стать механиком-водителем танка, командиры решили прибегнуть к уговорам.

— ѕоймите, это не девичь€ служба, — убеждали Ћагунову в штабе части. — «аймитесь лучше женским делом — идите работать в столовую или писарем в штаб. ’отите, устроим вас швеей в армейскую мастерскую? Ѕудете жить среди девушек. ј ведь тут вы одна, трудно станет.

Ќо она по-прежнему твердила, что хочет быть танкистом и идти на фронт, мстить врагу за смерть любимого брата. “огда ей предложили поехать в другой город: там, мол, сейчас формируетс€ добровольческий танковый корпус из уральцев. ћарус€ пон€ла, что это подвох — от нее просто хот€т отделатьс€, и отказалась наотрез. ќна знала — за ней стоит приказ из ћосквы и, как ни крут€т командиры, они должны будут его выполнить. “ак и вышло. ƒва дн€ спуст€ Ћагунову вызвал командир батальона майор ’онин.

— я с тобой, ћарус€, буду говорить откровенно, — сказал он. — “ы у нас перва€ из женского пола, и мы просто в затруднении, как к тебе подходить, — служба трудна€, требовани€ к курсантам большие. —мотри уж, не подводи в учебе. ј окончишь курсы, там будет видно, что с тобой делать. ѕока что разрешаю тебе не ходить в нар€ды. ƒевушка даже покраснела от досады. ќна ответила, что и в нар€ды будет ходить и всю службу нести наравне с мужчинами.

— Ќикаких исключений € не принимаю, — решительно за€вила она. — ј окончу курсы — отправл€йте на фронт, в тылу € не останусь.

≈динственным исключением дл€ нее стала маленька€ каморка, которую ей отвели в расположении части. ¬о всем остальном, она была таким же курсантом, как и мужчины, и зорко следила, чтобы ей не делали ни малейших поблажек. ѕрограмма курсов была рассчитана на четыре мес€ца, но танкистов требовал фронт: надвигались событи€ на урской дуге. ”же в июне лучшим курсантам предложили сдавать экзамены досрочно. Ћагунова насто€ла, чтобы ее включили в число выпускников.

“ехнику она сдала на "хорошо", вождение танка — на "отлично". ак ни уговаривали ее остатьс€ в полку инструктором, она не согласилась. “анкисты прин€ли на заводе машины и погрузили их на платформы. ѕеред отправкой на фронт в заводском дворе состо€лс€ совместный митинг рабочих и танкистов. » ћарус€ Ћагунова, сто€ в толпе, то и дело краснела: с трибуны говорили о ее настойчивости, упорстве, требовательности к себе и называли ее под аплодисменты собравшихс€ гордостью полка.

Ќо впереди еще было немало испытаний. огда танкисты прибыли на фронт и вошли в состав 56-й гвардейской танковой бригады, командование, узнав, что на одной из машин механик-водитель девушка, отнеслось к этому как к досадной нелепости. ¬прочем, об этом хорошо рассказывает в своем письме сам бывший командир бригады гвардии полковник в отставке “. ‘. ћельник, живущий сейчас в иеве:

"...Ўел 1943 год. Ѕригада готовилась к бо€м на урской дуге. ƒл€ пополнени€ к нам прибыли с ”рала маршевые роты. я, как комбриг, делал смотр вновь прибывшим экипажам боевых машин.

ѕодхожу к одному из экипажей. ƒокладывают: — омандир танка лейтенант „умаков, механик-водитель сержант Ћагунова.

я поправил:

— Ќе Ћагунова, а Ћагунов. омандир танка говорит:

— “оварищ комбриг, это девушка, Ћагунова ћари€ »вановна.

— ак девушка? ћеханик-водитель и девушка?!

ѕередо мной стоит по стойке "смирно" танкист среднего роста, хорошей выправки, с серьезным волевым и загорелым лицом. я был крайне удивлен, что механиком-водителем боевого танка оказалась девушка. ћне приходилось видеть на фронте женщин, которые хорошо справл€лись с т€желой фронтовой службой медсестер, врачей, св€зистов, снайперов, летчиков и с другими военными професси€ми. Ќо механика-водител€, да еще прославленной "тридцатьчетверки", никогда не видел. »стори€ еще не знала примера, чтобы девушка вела танк в бой. ¬ первый момент € был сильно озадачен и не знал, как поступить с Ћагуновой. ¬ то врем€ € был глубоко убежден, что быть танкистом — не женское дело. ћеханик-водитель должен обладать большой физической силой — ведь дл€ того, чтобы управл€ть рычагами танка, требуетс€ большое мускульное напр€жение. Ќадо уметь в любых услови€х и при любой погоде на марше и в бою вести танк. Ћетом в жаркую погоду температура в танке достигает 40-50 градусов, а в бою при интенсивном ведении огн€ скапливаютс€ пороховые газы — все это затрудн€ет действи€ экипажа. роме того, экипаж танка, особенно механик-водитель, испытывает в бою большое психическое напр€жение, когда противник ведет по танку артиллерийский огонь. “ребуетс€ железна€ вол€, выдержка, хладнокровие.

¬се это и заставило мен€ подумать о том, чтобы перевести Ћагунову в менее опасное место. Ќасколько возможно ласково € предложил ей побыть в резерве, посмотреть, обвыкнуть в боевых услови€х, а потом, мол, получите танк и поведете его в бой с врагом. Ћагунова наотрез отказалась. ќна говорит:

— я приехала на фронт не дл€ того, чтобы отсиживатьс€ в тылу.

≈е поддержали экипаж и офицеры подразделени€".

ак вспоминает ћ. ». Ћагунова, за нее горой встал лейтенант „умаков, командир ее машины, который впоследствии пал в бою и посмертно был удостоен звани€ √еро€ —оветского —оюза.

— ћари€ Ћагунова отличный механик, — твердо за€вил он комбригу. — я ручаюсь, что она будет управл€ть машиной в любых услови€х. ≈е оставили в покое, но ненадолго. огда танкистов нового пополнени€ стали распредел€ть по батальонам и ротам, возник тот же вопрос — командиры не могли себе подставить, как это женщина поведет в бой танк. —нова начались уговоры, предложени€ перейти в штаб, подальше от переднего кра€. » оп€ть нашелс€ хороший и смелый человек, выручивший девушку. Ёто был заместитель командира батальона по политической части капитан ѕетр ћит€йкин.

— ¬идимо, ее трудно переубедить, — сказал он другим командирам. — Ќе будем настаивать, товарищи. ѕовоюем, сержант Ћагунова. “олько, чур, воевать хорошо! Ѕуду за тобой следить в бою.

ќна узнала, что замполит всегда идет в бой на одной из головных машин и от его зоркого взгл€да не укроетс€ никакой промах танкиста. Ќо она была уверена в себе.

Ќаконец пришел боевой приказ. ћашины вышли на исходные позиции и сто€ли замаскированные в укрыти€х: поблизости уже рвались снар€ды. —ражение на урской дуге было в разгаре.

ѕеред боем снова по€вилс€ капитан ћит€йкин, побеседовал с танкистами и напомнил ћарии Ћагуновой, что будет наблюдать за ней. ј потом машины подвели к переднему краю, загремела артиллерийска€ подготовка, на броню танка вскочили человек дес€ть автоматчиков, и лейтенант „умаков подал команду: "¬перед!"

ќна запомнила этот первый бой во всех его мельчайших подробност€х. —квозь смотровую щель она видела условленные ориентиры и вела танк по ним. ƒо предела напр€гай слух, она ловила в шлемофоне команды лейтенанта „умакова. —лышать что-нибудь становилось все труднее: к реву мотора прибавились гулкие выстрелы их танковой пушки и беспрерывна€ трескотн€ башенного пулемета. ѕотом немецкие пули забарабанили по броне, и она перестала различать в наушниках голос командира. Ќо „умаков уже оказалс€ около нее и стал командовать знаками. ¬ щель было видно, как наши танки, верт€сь, утюжат траншеи противника. ћарус€ впервые увидела бегущие фигуры гитлеровцев в серо-зеленых френчах. ¬ это врем€ пули застучали о броню особенно часто и звонко, и лейтенант хлопнул ее по правому плечу. ќна резко развернула танк вправо и совсем близко увидела блиндаж, из которого в упор бил пулемет. “отчас же последовал толчок в спину, и она нажала на акселератор. Ѕревна блиндажа затрещали под гусеницами — она не слышала, а как бы почувствовала это. —трельба постепенно стала стихать. Ћейтенант приказал остановитьс€. ѕрежде чем ћарус€ успела открыть люк, кто-то откинул его снаружи и за руку выт€нул ее из машины. Ёто был капитан ћит€йкин. ќна еще плохо слышала, и он закричал, нагнувшись к ее уху:

— Ќа первый раз хорошо получилось. ћолодец, Ћагунова!

ќна огл€делась. ѕыль и дым, заволокшие все вокруг, постепенно оседали. ѕовсюду вал€лись трупы гитлеровцев, окровавленные, раздавленные, в самых причудливых позах. ѕеревернутые пушки, повозки, лошади с распоротыми животами... ћарус€ не испытывала страха во врем€ бо€, поглощенна€ своей работой, но сейчас, при виде этой страшной картины войны, ей стало жутко, она почувствовала, как к горлу подступает тошнота, и поспешно влезла в танк, чтобы никто не заметил ее слабости. ј после этого были многие другие бои, и т€желые и легкие. ќна уверенно вела свой танк, утюжила гитлеровские окопы, давила пулеметы, пушки врага, видела, как гор€т машины товарищей, плакала над могилами боевых друзей. Ѕригада шла все дальше на запад, через —умскую, „ерниговскую и, наконец, иевскую область. » никто уже не сомневалс€ в девушке-танкисте: ћарус€ показала себ€ опытным и смелым водителем.

"...я спрашивал командира батальона, как ведет себ€ в бою Ћагунова, — вспоминает бывший комбриг “. ‘. ћельник. — ћне докладывали: "Ћагунова воюет хорошо. —мела€, умело примен€етс€ к местности".

ћы достигли реки ƒнепр в районе города ѕере€слав-’мельницкогр. ћари€ Ћагунова все больше накапливала боевой опыт. ¬ бригаде о ней уже говорили: "Ёто наш танковый ас". ќна пользовалась насто€щим боевым авторитетом у танкистов. Ќа ее счету было много раздавленных гусеницами огневых точек, пушек и фашистов. ¬скоре бригада получила приказ зан€ть ƒарницу, район города иева на левом берегу ƒнепра. ¬ыполн€€ приказ, бригада зав€зала т€желый бой у населенного пункта Ѕровары".

¬ это врем€ за плечами ћаруси Ћагуновой было двенадцать атак. Ѕой за Ѕровары стал тринадцатой.

“анкисты, как и летчики, немного суеверны. ак-то на привале еще перед Ѕроварами они завели веселый разговор, и кто-то полушут€ сказал ћарусе:

— —мотри! “ринадцать — число несчастливое.

¬ ответ она, сме€сь, возразила, что на броне ее машины стоит номер 13, но это не мешало ей до сих пор воевать. ј оказавшийс€ тут же капитан ћит€йкин сердито возразил суеверному:

— √лупости! я уже побывал в двадцати атаках, и ничего со мной не случилось в тринадцатой. ƒавай, Ћагунова, поедем вместе в эту атаку.

ќн никогда не забывал своих обещаний и 28 сент€бр€ 1943 года, в день этого бо€, оказалс€ в машине лейтенанта „умакова. ≈го веселый, спокойный голос раздалс€ в шлемофоне ћаруси:

— ћарус€, мы должны быть первыми! ƒавай вперед!

—начала все шло хорошо. омандовал танком капитан ћит€йкин, а лейтенант „умаков встал к пулемету. ќни первыми ворвались на позиции фашистов, и ћарус€ видела, как разбегаютс€ и падают под пулеметным огнем гитлеровцы.

— ƒай-ка чуть правей, — скомандовал ћит€йкин. — “ам немецка€ пушечка нашим мешает, прихлопнем ее.

ќна развернула машину и понеслась вперед. Ќемецкие пушкари кинулись врассыпную, и танк, корпусом откинув орудие, промчалс€ через артиллерийский окоп. Ќо, видимо, где-то р€дом притаилась втора€ пушка. “анк вдруг дернуло, мотор захлебнулс€, и в нос ударила едка€ гарь. Ѕольше ничего ћарус€ не помнила.

ќна очнулась в полевом госпитале. ” нее были ампутированы обе ноги, перебита ключица и лева€ рука казалась омертвевшей. ¬се внутри словно было сжато в тисках, и голова раскалывалась на части. Ѕоль отнимала все силы души и тела, и она даже не могла задуматьс€ над тем, что с ней произошло.

Ќа самолете ее доставили в —умы, оттуда в ”ль€новск, а затем в ќмск. «десь молодой смелый хирург ¬алентина Ѕорисова делала ей одну операцию за другой, стрем€сь спасти ее ноги, насколько это было возможно, чтобы потом она смогла ходить на протезах. »менно смелости и настойчивости Ѕорисовой, шедшей иногда на риск вопреки советам старших и более осторожных хирургов, Ћагунова об€зана тем, что наступил день, когда она пошла по земле без костылей. Ќо до этого дн€ еще надо было дожить, пройд€ через множество физических мучений, через нескончаемые мес€цы нравственных страданий. —ознание безнадежности и безысходности будущего все чаще и сильнее охватывало девушку. ќна плакала, мрачнела, и никакие утешени€ врачей не помогали. » вдруг снова хорошие, отзывчивые люди, ее старые друзь€, пришли к ней на выручку в самый т€жкий момент ее жизни. »з танкового полка, где получила она специальность механика-водител€, в ќмск приехала цела€ делегаци€ — навестить героиню. “анкисты привезли ћарии 60 писем. ≈й писали старые друзь€, писали незнакомые курсанты из нового пополнени€. ѕрислали полные гор€чего участи€ письма командир бригады полковник ћаксим —куба и ее прежний комбат майор ’онин. ќна узнала, что в комнате славы полка висит ее портрет, что ее военна€ биографи€ известна всем курсантам и помогает командирам воспитывать дл€ фронта новых стойких бойцов. ≈й писали, что она не имеет права унывать, что ее ждут в родной части, что танкисты новых выпусков, отправл€€сь на фронт, кл€нутс€ мстить врагам за раны ћарии Ћагуновой. » она воспр€нула духом от этих писем и от рассказов приехавших товарищей. ќна почувствовала себ€ не только нужной люд€м, но и как бы наход€щейс€ по-прежнему в боевом строю. ¬есной 1944 года ее привезли в ћоскву, в »нститут протезировани€. » здесь друзь€ из части навещали ее, слали ей письма. ќна встретилась тут с «иной “уснолобовой-ћарченко, котора€ потер€ла в бою и ноги и руки, и вскоре обеим героин€м вручили ордена расной «везды.

— огда € в первый раз надела протезы и перет€нулась ремн€ми, — вспоминает ћари€ »вановна Ћагунова, — € вдруг пон€ла, что это т€жкое несчастье будет на всю жизнь, до самой смерти. » € подумала: смогу ли € это выдержать? ѕерва€ попытка пойти оказалась безуспешной — € насадила себе син€ков и шишек. Ќо профессор „аклин, который так много труда вложил, чтобы поставить мен€ на протезы, категорически запретил персоналу давать мне палку. Ќачались ежедневные тренировки, и через несколько дней € постепенно стала передвигатьс€. ќна училась ходить с тем же упорством, с каким когда-то училась водить танк. ¬ день выхода из больницы за ћарией Ћагуновой приехал нарочный из полка с приказанием €витьс€ ей в часть дл€ дальнейшего прохождени€ службы. омандование зачислило ее, как сверхсрочника, на должность телеграфистки. огда-то, прид€ в этот полк, ћарус€ Ћагунова наотрез отказалась от каких-нибудь поблажек, которые хотели сделать ей, как единственной девушке из числа курсантов.

“еперь она так же категорически отказывалась от вс€ких предпочтений себе как инвалиду. “оварищи, поражались ее решимости. Ѕывший однополчанин Ћагуновой уралец јлександр „ервов хорошо написал мне об этом в своем письме: "¬о всем был виден ее железный характер, упорство, настойчивость. ќна часто отказывалась от предложений подвезти ее на машине, старалась больше ходить пешком на протезах. Ќетрудно представить, каких мучений стоила ей эта ходьба. Ќо она, как и ее собрат по судьбе јлексей ћаресьев, упорно тренировала себ€ в ходьбе, ибо она знала, что жизнь ее долга€ и ходить ей по нашей свободной земле придетс€ много".

Ќо все это врем€ ћари€ Ћагунова незримо опиралась на большую моральную поддержку своих товарищей-однополчан, окруживших ее сердечной заботой, теплым человеческим вниманием. "я буду благодарна всю свою жизнь командованию бригады и полка за заботу и ласку, за решимость вернуть мне жизнь", — пишет ћари€ »вановна Ћагунова. ќна прослужила в родной части почти четыре года. ј когда в 1948 году ћари€ Ћагунова, демобилизовавшись, приехала в —вердловск, нашлись другие такие же отзывчивые люди, тоже старые товарищи, позаботившиес€ о ней. Ёто был коллектив фабрики "”ралобувь" во главе с директором —. “. отовьш. ≈е устроили работать контролером ќ“ , дали ей комнату. –абота была не т€желой, но, скованна€ протезами, она за восемь часов доходила до изнеможени€. ќднажды, поздно возвраща€сь домой после второй смены, она упала — подвернулс€ протез. —лишком измученна€, она никак не могла встать сама. “оварищи по фабрике ушли вперед, улица была безлюдной. ѕотом вдали показалась компани€ случайных прохожих. Ћагунова только собралась окликнуть их, как один насмешливо сказал: "Ќу и нализалась!" — и все засме€лись. ≈е словно хлестнули по щекам, и она расплакалась, а потом решила, что никого не станет просить о помощи. Ѕуквально по сантиметрам, опира€сь на одни руки, она доползла до сто€вшего впереди столба и после долгих усилий подн€лась с земли и дошла домой.

ѕрошло немного времени, и жизнь, котора€ обошлась с ней так жестоко, вдруг снова улыбнулась ей. ќна встретила молодого человека узьму ‘ирсова, знакомого ей еще по фронту и тоже инвалида войны — он был ранен в голову и потер€л левую руку. ќни подружились, и однажды узьма предложил:

— «наешь, ћари€, давай поженимс€. ¬двоем будет легче прожить.

— ¬едь мы два инвалида, — возразила она. — Ќам обоим н€ньки нужны.

— »з двух инвалидов получитс€ один полноценный человек, — засме€лс€ в ответ узьма.

ќни поженились. ¬ 1949 году родилс€ сын, которого назвали Ќиколаем в честь погибшего брата ћарии. „етыре года спуст€ родилс€ второй сын, ¬асилий, — так звали убитого на войне брата узьмы ‘ирсова.

ƒети, домашние хлопоты заставили ћ. ». Ћагунову бросить работу на фабрике. Ќо коллектив рабочих, завком и партком по-прежнему оставались шефами героини войны. —емье предоставили двухкомнатную квартиру, порой оказывали необходимую помощь. ј в 1955 году пришлось покинуть родной ”рал: ћ. ». Ћагунова заболела, и врачи предписали ей перемену климата. ќни переехали на ”краину, в город ’мельницкий. Ѕывший механик-водитель "тридцатьчетверки", боевой танкист, прошедший с бо€ми путь от урской дуги до ƒнепра, ћ. ». Ћагунова теперь просто домашн€€ хоз€йка. ≈е муж . ћ. ‘ирсов — мастер завода трансформаторных подстанций. —тарший сын Ќиколай — студент аменец-ѕодольского индустриального техникума, младший, ¬асилий, — третьеклассник. ∆изнь славной героини ¬еликой ќтечественной войны вошла в свою прочную, хоть и нелегкую колею как благодар€ упорству, настойчивости, твердости характера этой замечательной женщины — насто€щего человека нашей героической эпохи, так и благодар€ дружеской помощи и поддержке дес€тков хороших, отзывчивых советских людей.

"¬от так мы и живем, — заканчивает одно из своих писем ко мне ћ. ». Ћагунова. — ƒа еще кое-кто нам завидует, хот€ это и глупо, но факт остаетс€ фактом". Ќет, пожалуй, это вовсе не глупо, тут ћари€ »вановна ошибаетс€. ак можно не завидовать человеку, который с таким великолепным достоинством прошел такой трагический и славный путь! ќна героин€ войны, героический борец в послевоенной жизни, эта скромна€ и горда€ женщина с рабочего ”рала. ≈е характер и вол€ были крепки, как уральска€ сталь, ее судьба €рка и необычайна, как уральские самоцветы, и вс€ ее биографи€ — подвиг. “аким люд€м хорошо, по-человечески завидуют, ими восхищаютс€, на их примерах учат и воспитывают молодежь.

» здесь не имеет значени€ тот факт, что на груди у ћ. ». Ћагуновой только один орден расной «везды. ¬ойна оставила нам многих неизвестных героев, чьи награды — € уверен в этом — еще впереди. ƒа и не в наградах дело. ƒл€ геро€ лучшей наградой становитс€ пам€ть народа, любовь и уважение людей.

Ќакануне ћеждународного женского дн€ 8 марта 1964 года € подробно рассказал в одной из передач по телевидению о ћарии »вановне Ћагуновой. ¬ конце передачи € сообщил телезрител€м нынешний адрес героини: город ’мельницкий, улица ‘рунзе, дом 58, квартира 4. ». как следовало ожидать, реакци€ была мгновенной. «а какие-то 10-15 дней в этот адрес пришло более 6 тыс€ч писем из разных уголков страны, от самых различных людей. Ёто был поток чувств, глубоко сердечных, гор€чих, полных восхищени€ и гордости жизненным подвигом женщины. » хот€ ћари€ »вановна Ћагунова по скромности, присущей истинным геро€м, упорно протестует против того, чтобы ее считали героиней, € уверен, что писавшие ей люди заставили ее снова и по-новому огл€нутьс€ на годы, оставшиес€ позади, и почувствовать, что ее биографи€ перестала быть ее личным досто€нием и сделалась €влением всеобщим, воплоща€ дл€ миллионов наших граждан прекрасный, чистый и высокий образ советской женщины пам€тных лет ¬еликой ќтечественной войны.

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

Ћюбима€ лЄтчица товарища —талина |

Ёто цитата сообщени€ —кептикус [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕервый полет — в 2,5 года!

¬алентина —тепановна √ризодубова родилась в ’арькове в 1910 году. ≈е отец, талантливый самоучка, одержимый страстью к небу, купил в синематографе несколько кадров из фильма о брать€х –айт и на их основе начал строить копию аэроплана американцев. “рудно представить, как строились отношени€ в семье, глава которой все заработанные деньги тратил на постройку «летающей этажерки». ”дивительно, но жена всецело поддерживала мужа в его увлечении. ¬ 1912 году третий (!) аппарат, построенный —тепаном √ризодубовым, полетел. — самого раннего детства ¬ал€ слышала: «мотор», «фюзел€ж», «шасси», «консоль». огда ей было 2,5 года, отец, прив€зав дочку к себе ремн€ми, вместе с ней взлетел в воздух на своем аппарате. “ак маленька€ ¬ал€ впервые «коснулась неба».

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

—ильные женщины той войны! »нтересные письма и статьи военных лет. |

Ёто цитата сообщени€ ћонте_ арло [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

я нашла в интернете несколько военных писем, написанных женщинами, которые сражались на поле бо€, и опубликованных только сейчас на странице ј»‘. я за 5 минут перечитала все, взахлеб, очень интересные, а в некоторых описываютс€ такие моменты, что волосы станов€тс€ дыбом...

ћетки: у войны женское лицо |

Ѕела€ лили€ —талинграда |

ƒневник |

Ёта невысока€ белокура€ девушка ? сама€ результативна€ летчица?истребитель в истории. Ќа ее счету 16 сбитых самолетов (из них четыре в группе). Ћиди€ Ћитв€к была грозой люфтваффе над —талинградом и –остовом. Ќа капоте ее истребител€ была нарисована бела€ лили€, отчего ее называли ?Ѕелой лилией —талинграда?.

Ћиди€ Ћитв€к родилась в ћоскве 18 августа 1921 года. — 14 лет занималась в аэроклубе. ¬ 15 лет она уже совершила свой первый самосто€тельный полет. ѕосле окончани€ ’ерсонской авиационной школы лЄтчиков-инструкторов работала в алининском аэроклубе. ѕодготовила 45 лЄтчиков. ¬ 1937 году отец Ћидии был арестован и расстрел€н.

¬ 1942 году вступила в созданный женский авиационно-истребительный полк, приписав недостающие 100 часов налЄта. ќсвоила истребитель як-1.ѕервый боевой вылет совершила в небе над —аратовым. ¬ августе 1942 года в группе сбила немецкий бромбардировщик Ju-88. ¬ сент€бре была переведена в 437-й истребительный авиационный полк (287-€ истребительна€ авиационна€ дивизи€, 8-€ воздушна€ арми€, ёго-¬осточный фронт).

¬ одном из боев ее як?1 был сбит над вражеской территорией. Ћиди€ выбралась из него и бросилась бежать, отстрелива€сь от преследующих ее немцев. огда враги были уже совсем р€дом, а в стволе осталс€ последний патрон, на помощь пришел один из наших штурмовиков. —воим огнем он заставил их залечь и приземлилс€ р€дом. Ћиди€ втиснулась в кабину, на колени летчику, и ауфидерзейн!

1 августа 1943 года она сбила три вражеских самолета, но из последнего вылета в тот день не вернулась. «вание √еро€ —оветского —оюза долго не давали, так как Ћиди€ числилась пропавшей без вести. —праведливость восторжествовала лишь в 1990 г., незадолго до кончины самого —оюза. ќна попала и в нигу рекордов √иннеса, и в аниме. ј € смотрю на эту фотографию и думаю: когда она погибла, ей ведь не было и 22 лет ?.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

Ћиди€ Ћитв€к - королева истребителей |

ƒневник |

1 августа 1943 года из боевого задани€ не вернулась гвардии младший лейтенант Ћиди€ Ћитв€к, командир звена третьей эскадрильи 73- го гвардейского истребительного авиаполка. Ќи летчицу, ни самолета однополчанам обнаружить не удалось. ѕосле того как погиб јлександр ≈вдокимов, ведомый Ћиди€ Ћитв€к в последнем ее бою, поиски прекратили совсем – лишь он знал, где упал «як» его командира...

ƒл€ авиационной части это была одна из т€желейших потерь за год боевых действий: погибла летчик-истребитель, любимица полка, умелый и бесстрашный боец, который уничтожил в воздушных бо€х один аэростат-корректировщик и 14 боевых самолетов противника.

«ѕропала без вести». ¬ карточке военного архива значитс€ именно эта лаконична€ и совершенно неопределенна€ запись. «ѕропала без вести» – данна€ запись может значить и геройски погибла, и добровольно сдалась в плен. »менно на это рассчитывали чиновники: главное-перестраховатьс€, а врем€ сделает свое дело...

Ћил€ (именно так звали ее близкие друзь€) пришла в авиацию, когда ей исполнилось четырнадцать лет. —вой первый самосто€тельный полет она совершила уже в п€тнадцать. —вой путь в профессии летчика она начала в ’ерсонской школе пилотов. ѕосле ее окончани€ Ћитвак была переведена в алининский аэроклуб, став в нем одной из лучших летчиков-инструкторов. ¬се ее полеты были азартными, Ћиди€ ¬ладимировна упивалась полетами. ѕод ее началом «на крыло встали» сорок п€ть мальчишек.

Ћил€ очень хотела попасть на фронт. Ќаход€сь в ”фе, куда эвакуировали весь аэроклуб, ей становитс€ известно, что в ћоскве началось формирование женских авиационных полков. Ќеудержимое желание сражатьс€ с врагом могло стать воплотитьс€ в жизнь. Ћил€ уезжает в столицу. ќна решила, что будет сражатьс€ с фашистами исключительно на истребителе. ќднако достичь поставленной цели было весьма не просто. Ќеизвестно, как Ћитвак удалось приписать недостающие сто часов к уже имевшемус€. ¬ любом случае, но этот «обман» помог попасть в учебно-боевую часть. Ћил€ после ее окончани€ была зачислена в 586-й женский истребительный авиаполк.

...Ћето 1942-го года. √арь в воздухе над —аратовом. ѕосто€нные налеты «’ейнкелей» и «ёнкерсов» на переправы и оборонные предпри€ти€. Ћетчицы полка противовоздушной обороны защищают город, прикрыва€ его с воздуха. Ћил€ вместе с другими принимает участие в отражении вражеских налетов, сопровождает самолеты специального назначени€ к линии фронта. ¬ сент€бре 1942 года Ћитв€к вход€ в группу девушек, убывает в распор€жение 6-й истребительно-авиационной дивизии, котора€ защищала небо —талинграда. ƒл€ Ћили Ћитв€к, –аи Ѕел€евой, ћаши узнецовой, ати Ѕудановой, ее боевых подруг, с этого времени начинаютс€ дни суровых испытаний т€желыми воздушными бо€ми.

ѕрактически во врем€ каждого боевого вылета происходила напр€женна€ воздушна€ схватка. —вою первую победу Ћитв€к одержала уже 13 сент€бр€. —талинграду летели сопровождаемые «мессерами» «ёнкерсы». Ћил€ в составе своей группы вступает в бой. Ќа —талинградском фронте это был второй ее вылет. ¬ыбрав цель, Ћил€ подходит сзади снизу к «ёнкерсу». «аход был удачным: она расстрел€ла самолет противника хладнокровно, как будто это происходило на полигоне. —чет открыт! ќднако бой еще не завершен. ”видев, что Ѕел€ева –а€ ведет единоборство с «ћессершмиттом», Ћиди€ Ћитв€к бросает на помощь подруге свой «як». » эта помощь была как нельз€ кстати – у Ѕел€евой кончились боеприпасы. «ан€в место подруги, и нав€зав поединок пытавшемус€ уйти фашисту, Ћил€ сбивает и его. ќдин бой – две победы! Ќе каждый боевой летчик может совершить такое.ј под вечер Ћил€ оп€ть увидела своего противника. Ћетчик сбитого «мессера», плененный ас из эскадры «–ихтгофен», немецкий барон, пожелал познакомитьс€ с победителем. нему на встречу пришла белокура€, нежна€ с вида молода€ женщина. Ёто попросту взбесило барона. –усские захотели над ним поиздеватьс€!

ƒва женских экипажа, Ћидии Ћитв€к и ≈катерины Ѕудановой, в €нваре 1943 года были зачислены в 296 истребительный полк, который в то врем€ базировалс€ под —талинградом на аэродроме отельниково.ќбстановка в воздухе в марте 1943 года осложнилась: в зону действи€ полка начали вторгатьс€ группы из состава знаменитых фашистских эскадр «”дет» и «–ихтгофен». Ћил€ в составе шестерки «яков» в небе –остова 22 марта принимала участие в перехвате группы «ёнкерсов-88». ¬ бою Ћитв€к сбивает один из них. Ўестерка Me109, подоспевша€ на выручку фашистам, с ходу атакует. ѕерва€ их заметила Ћитв€к. ƒл€ срыва внезапного вражеского удара, она в одиночку встает на пути группы. –анена€ летчица после п€тнадцатиминутного бо€ сумела привести на свой аэродром искалеченный «як».»з госпитал€ Ћил€ отправл€етс€ в ћоскву, к себе домой на Ќовослободской улице. — нее при этом вз€ли расписку, что в течение мес€ца она будет долечиватьс€ дома. ќднако спуст€ всего неделю столицу пришлось покинуть.

5 ма€, еще не до конца окрепнув, Ћил€ добиваетс€ направлени€ сопровождать наши бомбардировщики в составе группы прикрыти€. ¬о врем€ вылета зав€залс€ воздушный бой. «ћессеры», внезапно по€вившиес€ со стороны солнца, атаковали наши «ѕетл€ковы», идущие плотным строем. ¬ зав€завшемс€ бою Ћитв€к сбивает еще одного вражеский самолет. 7 ма€ она вновь «вырываетс€» в небо. »з перекрести€ ее прицела задымившись, уходит еще один «мессер».

Ќа участке фронта, где действовал полк, в конце ма€ фашистами был «подвешен» аэростат наблюдени€. орректируемый наблюдател€ми артиллерийский огонь стал доставл€ть нашим войскам значительно больше хлопот. Ћил€ уходит на задание в одиночку. ¬злетев, летчица предпринимает хитроумный маневр – углубившись в тыл противника, заходит на аэростат со стороны солнца, из глубины вражеской территории. Ќа максимальном газу, разогнав почти до флаттера свой "як", она идет в атаку. — рассто€ни€ приблизительно в 1000 метров открыла огонь из всех точек и не прекращала его, пока не проскочила около падающего аэростата. »юнь принес Ћидии Ћитвак т€желые испытани€. ѕогибла Ѕуданова ат€, ее лучша€ боева€ подруга. роме того, на глазах у всего полка разбилс€ самолет —оломатина јлексе€, единственного в то врем€ √еро€ —оветского —оюза в полку, отличного парн€ и Ћилиного любимого...

—опровожда€ 16 июл€ 1943 года к линии фронта »л-2, шестерка наших «яков» вступила в бой с тридцатью шестью самолетами противника. Ўесть «мессершмиттов» и тридцать «юнкерсов» пытались ударить по нашим войскам, однако их замысел был сорван. Ћитв€к в этом бою развалила на части еще один «ёнкере» и при поддержке своего ведомого сбила Me-109. » вновь ранение. Ќа требование лечь в госпиталь ответила категорическим отказом: «—ил у мен€ достаточно». —ледующий бой состо€лс€ спуст€ всего три дн€.Ћитв€к 21 июл€ вместе с √олышевым »ваном, командиром полка вылетела на боевое задание. Ќаша пара во врем€ вылета была атакована семеркой «мессеров». омандиру «досталось» четверо фашистов, ведомому – трое. ќблада€ чувством взаимовыручки, Ћитв€к не на минуту не забывала о командире. ќдин «мессер», из наседавших на √олышева ей удалось сбить. ќднако силы были неравны. —амолет Ћили подбили, и она, до самой земли преследуема€ врагами, посадила машину на фюзел€ж в полукилометре от села Ќовиковка.ѕо всему фронту шла слава о доблести женщины-летчика-истребител€. ¬се летчики полка любили и оберегали Ћилю. ќднако не уберегли...

Ћитв€к 1 августа 1943 года трижды поднимала в небо войны свой «як». “ретий бой был очень т€желым, его вели с большой группой истребителей врага. —бив в этой схватке Me 109, летчица одержала четырнадцатую личную победу. ѕоследний боевой вылет Ћили был в этот день четвертым. Ўестерке наших истребителей пришлось схватитьс€ с сорока двум€ самолетами противника. »з этого сражени€ не вернулось две машины врага.

...¬ небе над ћариновкой угасал бой. Ќа запад уходила разогнанна€ фашистска€ армада. ѕрижавшись к верхней кромке облаков, наша шестерка не потер€вша€ ни одной машины вз€ла курс домой. ¬ этот момент из белой пелены внезапно выскочил шальной «мессер» и прежде чем вновь нырнуть в облака, дал очередь по ведущему последней пары... Ќа аэродром не вернулс€ як-1 бортовой номер «23». 4 августа 1943 г. гвардии младшего лейтенанта Ћитв€к Ћидию ¬ладимировну приказом по ¬осьмой воздушной армии навечно зачислили в списки 73-го гвардейского —талинградского истребительного авиаполка. —пуст€ четыре дн€, 8 августа, Ћитв€к была представлена к званию √еро€ —оветского —оюза посмертно. ƒанную награду она бесспорно заслужила.ќднако тогда Ћиле этого высокого звани€ не присвоили. ¬ качестве посмертной награды вместо «олотой «везды пришел орден ќтечественной войны 1-й степени... —амолет Ћили упал на зан€той противником территории, в рощу возле хутора ожевн€ (село ƒмитровка, Ўахтерский район). то и где похоронил летчицу – неизвестно.ћестные жители в 1946 году сдали останки Ћилиного самолета на металлолом. —лед отважной летчицы был надолго потер€н.Ѕесстрашна€ Ћил€, пала смертью храбрых в родном небе, похоронена была также в своей земле, однако долгие годы была пропавшей без вести. Ёта неопределенность длилась на прот€жении сорока п€ти лет. однако след отважной летчицы все эти годы упорно искали. »скали однополчане, солдаты, школьники.√азета « омсомольска€ правда» в 1968 году попыталась восстановить честное им€ Ћили. ќформление « омсомолкой» представление к присвоению Ћитв€к Ћ.¬. звани€ √еро€ направили в политическое управление военно-воздушных сил. омандование ¬¬— поддержало благородный порыв коллектива газеты, однако не забыло и о принципе «осторожность - не помеха». ¬ердикт командовани€: "»щите. Ќайдете, будем говорить".

¬ поиски Ћитв€к в 1971 году включились юные бойцы ќтр€да разведчиков военной славы под руководством ¬алентины ¬ащенко, учительницы 1-й школы г. расный Ћуч. ¬ течение нескольких лет девчонки и реб€та отр€да вдоль и поперек «прочесывали» окрестности села ћариновка.Ћилин след нашли неожиданно, практически случайно. ѕозднее стало известно следующее. ќстанки неизвестной летчицы, обнаруженные местными мальчишками случайно, вместе с останками других воинов, которые погибли в этом районе, похоронили 26 июл€ 1969 года. «ахоронение состо€лось в центре села ƒмитровка (Ўахтерский район). ѕеред этим врачами было установлено, что останки летчика женские. “ак на братской могиле " 19 с. ƒмитровка среди многих фамилий по€вилась «Ќеизвестный летчик».

»так похоронена была летчица-истребитель! Ќо вопрос – кто именно? ¬ 8-й воздушной армии в тот период их было две – Ѕуданова ≈катерина и Ћитв€к Ћиди€. Ѕуданова геройски погибла в июне 1943 года. »звестно и место ее захоронени€. «начит Ћил€? ƒа, безусловно, это была она. —правка, полученна€ из ÷ентрального архива ћинобороны, подтвердила сделанный вывод. »м€ Ћидии Ћитв€к в июле 1988 года увековечено в месте захоронени€, братской могиле " 19, наход€щейс€ в центре села ƒмитровка. ¬ но€бре 1988 года приказом зам. министра обороны внесено изменение в пункт 22 приказа √лавного управлени€ кадров от 16 сент€бр€ 1943 года, в отношении судьбы Ћитв€к написано:

«ѕропала без вести 1 августа 1943 г. —ледует читать: погибла при выполнении боевого задани€ 1 августа 1943 г.»

“аким образом последнее белое п€тно в судьбе Ћили было ликвидировано. ѕосле этого в ¬ерховный —овет ———– ушло представление к присвоению звани€ √еро€ —оветского —оюза Ћ. ¬. Ћитв€к и о повышении ее в звании посмертно. Ёто высокое звание гвардии старшему лейтенанту Ћитв€к было присвоено 6 ма€ 1990 г.

—писок побед, одержанных Ћитвак Ћидией ¬ладимировной:

¬ылеты єє 1 и 2, 13.09.1942, на Ћа-5 сбиты Bf 109 и Ju 88 соответственно.

¬ылет є 3, 27.09. 1942, на Ћа-5 сбит Ju 88.

¬ылет є4, 11.02. 1943 на як-1 сбит FW 190A.

¬ылеты єє 5 и 6. 1.03. 1943 на як-1 сбиты FW 190A и Ju 88 соответственно.

¬ылеты єє 7 и 8 15.03. 1943 на як-1 сбито по одному Ju 88.

¬ылет є9 5.05. 1943 як-1б данные о сбитых самолетах отсутствуют.

¬ылет є10 31.05. 1943 на як-1б сбит аэростат.

¬ылеты єє 11 и 12. 1.08. 1943 як-1б данные о сбитых самолетах отсутствуют.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

–усска€ ¬алькири€. |

Ёто цитата сообщени€ bolivarsm [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

–усска€ ¬алькири€

- ƒоблесть советских людей в годы ¬еликой ќтечественной войны стала одной из основных причин нашей победы в смертельной битве с германским фашизмом. –усские солдаты продемонстрировали беспримерный патриотизм и любовь к своей –одине, готовность защищать ќтечество в любых боевых услови€х, невзира€ на угрозу собственной жизни. ќсобн€ком сто€т военные летчики расной јрмии, столкнувшиес€ со страшным врагом – высококвалифицированными пилотами немецких военно-воздушных сил. огда у русских авиаторов не оставалось никаких шансов на победу, когда все способы и средства исчерпывались, они предпочитали совершать таранный удар по вражескому самолету – подтверждение исключительного мужества, отваги, самоотверженности, верности воинскому долгу. «а долгие годы войны было зафиксировано свыше п€тисот таранов немецких самолетов русскими летчиками. Ѕолее двадцати из них совершили этот смертоносный прием дважды. »менно массовые тараны стали бичом опытных немецких асов, одному из которых принадлежат такие слова: «ќ таранах, разумеетс€, мы знали раньше, но не видели их выполнение. ака€ же это страшна€ вещь. ћы поражены мужеством и бесстрашием советских летчиков». Ёто фраза командира сбитого бомбардировщика Ћюфтваффе вовсе не была комплиментом в адрес наших пилотов, а лишь объективной оценкой человека, испытавшего таран на себе.

ћетки: у войны женское лицо женщины-воины |

ƒевушки 487-го истребительного авиаполка. |

ƒневник |

ћетки: женщины-воины у войны женское лицо |

–усска€ ¬алькири€ |

ƒневник |

ƒоблесть советских людей в годы ¬еликой ќтечественной войны стала одной из основных причин нашей победы в смертельной битве с германским фашизмом. –усские солдаты продемонстрировали беспримерный патриотизм и любовь к своей –одине, готовность защищать ќтечество в любых боевых услови€х, невзира€ на угрозу собственной жизни. ќсобн€ком сто€т военные летчики расной јрмии, столкнувшиес€ со страшным врагом – высококвалифицированными пилотами немецких военно-воздушных сил. огда у русских авиаторов не оставалось никаких шансов на победу, когда все способы и средства исчерпывались, они предпочитали совершать таранный удар по вражескому самолету – подтверждение исключительного мужества, отваги, самоотверженности, верности воинскому долгу. «а долгие годы войны было зафиксировано свыше п€тисот таранов немецких самолетов русскими летчиками. Ѕолее двадцати из них совершили этот смертоносный прием дважды. »менно массовые тараны стали бичом опытных немецких асов, одному из которых принадлежат такие слова: «ќ таранах, разумеетс€, мы знали раньше, но не видели их выполнение. ака€ же это страшна€ вещь. ћы поражены мужеством и бесстрашием советских летчиков». Ёто фраза командира сбитого бомбардировщика Ћюфтваффе вовсе не была комплиментом в адрес наших пилотов, а лишь объективной оценкой человека, испытавшего таран на себе.