-Рубрики

- Авиация и космос (1)

- Афоризмы и цитаты (34)

- Библиотеки (6)

- Библия (16)

- Богословие (291)

- Великий пост (18)

- Евангельское чтение и толкование (65)

- Иисус Христос (104)

- ПАСХА и пасхальный период (21)

- Святоотеческое наследие (73)

- Страстная Седмица (22)

- Страшный Суд (18)

- Винтаж (4)

- Дети (127)

- Детское творчество (7)

- Евреи (88)

- Женщина и ее мир (414)

- Знаменитости современности (48)

- Интернет (67)

- Igor Levitas. Игорь Левитас (4)

- сайты интересные и полезные (23)

- Искусство (1510)

- Акварель (153)

- Архитектура и скульптура (57)

- Батик и роспись по шёлку (13)

- Блейк Уильям (3)

- Графика (181)

- декоративно-прикладное (117)

- Живопись (818)

- Зарубежные художники (661)

- Импрессионизм (35)

- История одной картины (20)

- Кино и театр,актеры (18)

- Книжная иллюстрация (320)

- Компьютерное искусство (28)

- Музыка (134)

- Народные промыслы России (14)

- орнаменты разных стран и эпох (10)

- Открытки разные (30)

- Песни, история создания (15)

- Прерафаэлиты (5)

- Религиозное искусство (252)

- Русские художники (553)

- Сальвадор Дали (4)

- Фотографии (134)

- Ювелирное искусство (10)

- История (281)

- Личности (137)

- Мировая Закулиса (32)

- Николай II (14)

- Советский Союз (46)

- Хазары и Хазарский Каганат (7)

- Коллекционерам разных собраний (28)

- Кошачий мир (41)

- Куклы (16)

- Кулинария простая и вкусная (49)

- Вкусняшки(рецепты блюд) (15)

- Лисицы,зайцы и прочие (20)

- Литература (303)

- Андерсен Ганс Христиан (14)

- Булгаков Михаил (11)

- «Снежная королева» (8)

- «Русалочка» (5)

- «Гарри Поттер» (2)

- «Конёк-Горбунок» Ершов П.П (2)

- «Аленький цветочек» (1)

- Волошин Максимилиан (2)

- Детская литература (107)

- Достоевский Фёдор Михайлович (9)

- Жюль Верн (6)

- Книги (310)

- Лермонтов Михаил Юрьевич (1)

- Поэзия Серебряного века (2)

- Пушкин Александр Сергеевич (10)

- Рассказы (17)

- Сказки (114)

- любовь и романтика (41)

- мир Бабочек и пчёл (6)

- мир Волка (8)

- мир Лошадей (3)

- Мир птиц (13)

- мир Собак (8)

- Моё избранное (184)

- Монастыри православные (47)

- Афон и святогорцы (12)

- Дивное Дивеево (9)

- Москва ( и всё о ней ) (7)

- Наука (40)

- Ученые (25)

- Непознанное и таинственное (40)

- Новый год,всё сразу (7)

- Нравственность и Этика (89)

- письма и дневники великих и знменитых (8)

- Под водой (8)

- Политика и Экономика (155)

- Православие (558)

- Ангелы,Архангелы и иные Бесплотные силы (24)

- Бесы и дьявол (18)

- Богородица (62)

- Икона православная (159)

- Павел Островский священник (3)

- Проповедники православные (46)

- Протоиерей Олег Стеняев (6)

- Протоирей Артемий Владимиров (5)

- Святые и праведники (183)

- Христианская этика (православная) (146)

- Чудеса и мистика (140)

- Природа (186)

- Притчи самые разные (17)

- Психология (47)

- Размышления вслух (82)

- Рождество Христово.Всё по теме (13)

- Рукоделие разных видов (19)

- Страны и народы (1652)

- Азия (83)

- Америка (68)

- Англия (89)

- Африка (2)

- Ближний Восток (4)

- Ватикан (4)

- Все прочие страны (30)

- Германия (33)

- Греция (16)

- Европа (159)

- Израиль (54)

- Индия (5)

- Италия (31)

- Китай (42)

- Корея (обе) (16)

- Россия (916)

- СССР (154)

- США (103)

- Традиции и обычаи (43)

- Украина (67)

- Франция (74)

- Япония (51)

- Творчество моё и друзей (32)

- Стихи Вероники (18)

- Философия (5)

- Цветы (18)

- Церкви ( храмы ) православные (15)

- Чай и Кофе (11)

- Юмор добрый (18)

- Языкознание занимательное (5)

-Видео

- Музыкальный момент: R.E.M. - Losing My R

- Смотрели: 8 (2)

-Музыка

- KOOP ISLAND BLUES

- Слушали: 6416 Комментарии: 0

- Andrea Ross - Moon river."Лунная река",просто красивая песня...

- Слушали: 241 Комментарии: 0

- Энн Мюррей (Канада) - Давай слушать дождь. 1970 ( кантри )

- Слушали: 5179 Комментарии: 0

- Perry Como .It.s Impossible

- Слушали: 3038 Комментарии: 0

- Perry Como

- Слушали: 3038 Комментарии: 0

-Стена

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

"От зрительного зала до Гефсиманского сада - это и есть человеческая жизнь"-интересная тема о литературе |

«Сказки» Пушкина — моя первая «сознательная» книга в детстве. Я ее очень хорошо помню, вплоть до иллюстраций. А чему, собственно говоря, учит та же «Сказка о царе Салтане»? Да ничему. Но, ничему не научив, она мне дает нечто такое, что после ее прочтения я в самом себе обнаруживаю глубину. Это и есть задача литературы — научить человека смотреть внутрь себя», - Александр Архангельский (из интервью Журналу «Нескучный Сад». 27 сентября 2010 г.).

Александр Архангельский: Люди и книги, которые меня сформировали

Александр Архангельский

«Правмир» начинает публикацию серии лекций из цикла встреч памяти директора Библиотеки иностранной литературы Екатерины Юрьевны Гениевой. Открывает этот цикл лекция Александра Архангельского, прочитанная в главном зале Библиотеки иностранной литературы 13 декабря.

Александр Николаевич Архангельский — писатель, литературовед, телеведущий, публицист.

Окончил факультет русского языка и литературы МГПИ. Кандидат филологических наук, доцент. Работал в Московском Дворце пионеров, детской редакции Гостелерадио СССР, журналах: «Вопросы философии»; читал курсы лекций в Женевском университете. Преподаватель НИУ-ВШЭ.

Обозреватель (с 1998 года), заместитель главного редактора (с 2001 года) газеты «Известия».

Автор книг: «Стихотворная повесть А.С. Пушкина «Медный всадник»; «Беседы о русской литературе. Конец ХVIII — первая половина ХIХ века»; « Герои Пушкина. Очерки литературной характерологии; Александр I» и других.

С 2002 года — автор, ведущий и руководитель информационно-аналитической программы телеканала «Культура» «Тем временем», преобразованной в 2004 году из журнального формата в интеллектуальное ток-шоу. Автор и ведущий цикла документальных фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира» (Библиотека конгресса США, Пекинская национальная библиотека, Александрийская библиотека, библиотеки Парижа), показанного в эфире телеканала «Культура» в декабре 2004 г. Финалист телевизионной премии «ТЭФИ» (2005), лауреат премии Московского союза журналистов (2006).

Пророчество «Незнайки на Луне», «Тараканище» и «Старик Хоттабыч»

Я в некотором смущении, потому что одно дело – когда о книгах, которые его сформировали, рассказывает человек, с младенчества причастный к большой культуре, каким была Катя Гениева. Совсем другое дело, когда об этом рассказывает человек из самой обычной семьи, не связанный с жизнью культуры по праву рождения. Тут или надо лукавить, перечисляя те книги, которые должны формировать человека – то есть рассказывать не о себе. Или говорить как есть, но тогда получится странно…

Я честно пытался, как зануда, проанализировать. Это не про то, «я хороший или плохой». Это – про то, как через меня, такого, какой я есть, через тот круг, к которому я принадлежу, прошла выпавшая на мою долю эпоха. Понятно, что у разных людей моего поколения и рассказы будут разные. Но в чем-то они совпадут.

Про то, какие книги должны формировать человека, я высказался в форме школьного учебника по литературе с 5-го по 9-й класс, который мы делали вместе с Татьяной Смирновой в течение последних 7 лет. Он только что вышел тиражом десять экземпляров – для экспертизы, так как пойдет ли он в школу, мы еще не знаем. Там все правильно, там те книги, которые должны личность формировать.

Но «должны» и «сформировали» – это не одно и то же. В моей читательской жизни получилась дикая смесь, я сам ужаснулся, когда стал припоминать. Интересно, почему так, какие книги в реальности формируют, какие мосты можно построить от странных и непонятных книг к тем, без которых ты жить не можешь, как это все увязывается в одно.

Я сейчас прочитаю по школьному учебнику стихотворение Марины Ивановны Цветаевой «Книги в красном переплете"

Из рая детского житья

Вы мне привет прощальный шлете,

Неизменившие друзья

В потертом красном переплете.

Чуть легкий выучен урок,

Бегу тотчас же к вам, бывало,

– Уж поздно! – Мама, десять строк!..

Но, к счастью, мама забывала.

И дальше Марк Твен, это рай, потому что юная Цветаева уже столкнулась с предательством. Золото против тьмы.

Если кто-то видел книги эти в красном переплете – они именно такие, это книги Вольфа знаменитые, серия толстых красных книг с золотым обрезом, золотыми буквицами на обложке – и это райское золото остается в памяти у Цветаевой.

С чего начинается мое читательское детство, мои «книги в красном переплете»? Начало хорошее, достойное. Первые две книжки, которые я помню, это «Сказки» Пушкина и «Стихотворения» Пушкина. Детгизовские издания, оба замечательные. Одно без примечаний, а второе – с маленькими очерками-справками о каждом стихотворении.

После этого был Гайдар. Он большой писатель, что бы мы ни думали о советской власти и советской литературе. Беда в том, что начал я его читать не с «Голубой чашки», как положено хорошему, настоящему читателю, а с выдающейся по мастерству, но чудовищной по смыслу повести «Школа».

Там описан такой юный террорист, не щадящий врага.

Я это воспринял как хорошую, правильную модель жизненного поведения. Мне очень нравилось, что 17-летний Аркадий Голиков врывался в поселки, захваченные бандитами, расправлялся с ними, никого не щадил.

Как от Пушкина можно перебросить мостик к Гайдару, к «Школе» и «Судьбе барабанщика», я сейчас, задним числом, объяснить не могу. Каким образом пушкинский гуманистический идеал и пафос гражданской войны могут уживаться в одной несчастной голове? Но – уживались.

Книжки, которые, по выражению Владимира Ильича Ленина, меня перепахали, – это «Васек Трубачев» и «Отряд Трубачева сражается» Валентины Осеевой. Это книги о пионерах-героях, которые, во-первых, плохо написаны, а во-вторых, в них выстроена жесткая идеологическая схема.

Если добавить, что дома по неведомой мне причине была первая книга Юрия Валентиновича Трифонова «Студенты», которой он потом справедливо стыдился (а других, достойных его дарования, не было), и история о том, как студенты борются с безродными космополитами, мне очень понравилась, – картина будет почти полная.

Но, возвращаясь к книгам о пионерах-героях, не могу сказать, что чтение их оказалось совсем бесполезным. К чему-то меня эти книжки подготовили. Когда на первом курсе института я пришел в Церковь, начал читать жития – что-то странно знакомое в них обнаружилось. Потому что по конструкции книги о юных героях, от юного барабанщика до Вали Котика и Васька Трубачева, представляют собой пародию на жития.

Подвиг, который есть норма жизни, враг, который окружает тебя со всех сторон. Только вместо врага внутреннего – враг внешний. И то, что я начал не с житий, а с безобразной пионерской литературы, пародирующей житийную традицию, с одной стороны, помогло принять структуру житийного повествования, которое построено принципиально иначе, чем привычный роман, а с другой стороны, стало своеобразным упреждающим противоядием. Не было этого соблазна читать житие как непосредственно исторический источник, к которому нельзя подходить критически – либо целиком, либо никак. Если в истории про пионера можно идеологически подогнать жизненный материал под готовый ответ, почему нельзя сделать это в истории про святого? Нужно держать дистанцию.

Ведь духовная литература, как и все самое важное на свете, очень опасна. Все разговоры про то, что книга принесла в мир только райский свет – это неправда. Книга принесла в мир все.

Гутенберговская эпоха спровоцировала как взлет образования, так и чудовищные идеологические столкновения, оборачивавшиеся иной раз и резней. Поэтому все самое важное – одновременно и самое опасное.

Но возвращаемся в детство. Наступил период хорошей советской детской литературы, через которую прошло все поколение. Это прежде всего Драгунский и Носов. Тогда была партия Дениски и партия Носова. Я скорее из партии Носова. Мой друг, недолгое время ходивший ко мне в кружок во Дворце пионеров, Леня Клейн, который замечательно читает лекции о литературе и ведет на «Серебряном дожде» «Библиотеку Клейна», в одной из своих передач наконец мне объяснил, в чем принципиальное отличие между структурой сюжета Драгунского и сюжета Носова.

У Носова всегда рассказ начинается так: «Когда мы с Мишкой остались одни дома…», а у Драгунского: «Когда мы с папой пошли вместе в…». И Клейн со смехом сказал, что это разница между еврейской и русской семьей.

Рассказы Драгунского отличные, их в любую хрестоматию включай, они образцовые, они навсегда. Но сюжет «один дома» мне казался ближе.

Он совпал с моим жизнеощущением, как и три гениальные сказки Носова «Незнайка в Цветочном городе», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Только потом до меня дошло, что это писательские шуточки. Потому что Солнечный город – это Солнцево по пути в Переделкино. А его другая книжка «Витя Малеев в школе и дома» написана, видимо, в Малеевке, в писательском поселке. Но тогда я всерьез все это читал. И это оказалось полезно. Во-первых, Цветочный город – это такая идиллия. Нормальная жизнь нормальных малышей наедине с природой. Солнечный город – это утопия, коммунистическая вполне.

А «Незнайка на Луне» – это первое соприкосновение советского ребенка с миром, как говорили, чистогана.

Более того, если говорить серьезно, «Незнайка на Луне» заранее предупредил нас о том, как устроены финансовые пирамиды. То, что делает Пончик на Луне – это типичная пирамида. «Общество гигантских растений» – классическая схема МММ, и те, кто внимательно читал Носова, потом не пошли сдавать деньги в банк «Чара» и не понесли их Мавроди.

Я почти не шучу. Когда появился Мавроди, у меня был довольно серьезный разговор с тремя людьми, которые поверили ему. Не просто понесли свои деньги, а поверили в то, что это и есть народный капитализм, то, о чем они мечтали. Все трое – из предшествующего поколения. Все замечательные, все умницы. Просто они не прочитали в нежном возрасте «Незнайку на Луне», и это поколенческая разница.

Книжка оказалась очень точной, важной и полезной, какой часто детская литература может быть. А то, что там зашиты игрушечки со взрослым содержанием, это мы понимаем уже потом. Как и узнаем о том, что первые публикации о Незнайке появились в журнале «Барвинок» за несколько недель до смерти Сталина.

Вообще, отдельная тема – «взрослые уши», которые торчат из советских детских книг. Как та же цитата из обличительной статьи Троцкого, зашитая в «Мойдодыр» Корнея Ивановича Чуковского: «а нечистым трубочистам стыд и срам» – это прямая цитата из Троцкого, где он детским писателям говорит, что таким писателям стыд и срам.

Так же, как и с «Крокодилом». Ты шкурой чувствуешь, что это не детская вещь. Но она одновременно и детская. Это удивительное свойство большой детской литературы (в отличие от «Васька Трубачева»).

Советская власть загнала больших писателей в нишу детской литературы, и они там реализовались. Была оставлена одна ниша, где можно было писать о дореволюционном прошлом без обязательного обличения. Потому что это детство, положительный герой – не борец, и так далее.

Это живет с тобой, а потом раскрывается, как цветок. Он в тебе прорастает. А благодаря новым знаниям он начинает расцветать…

«Цветочки Франциска Ассизского», «Доктор Живаго» и йог Рамачараки

А дальше произошел мгновенный скачок в хорошую литературу. Почему он произошел, я не понимаю. Вкус у меня в детстве, как вы могли убедиться, был специфический. Я лишь точно знаю, почему я начал читать Достоевского.

Я начал прогуливать школу. Уходил из дома со школьным портфелем, ехал на автобусе до метро «Киевская», садился на кольцевой, катался и читал. Знаете, если вы хотите приучить детей читать – пусть чтение для них станет тем, что в каком-то смысле страшно, интересно и опасно. Страшно, что поймают, узнают, что ты прогуливаешь, например. Опасно, что из школы выгонят. Появляется другая мотивация. А потом машинка заводится и ты начинаешь читать.

Я после этого прочел почему-то «Записки Пиквикского клуба». Почему их, а не «Оливера Твиста» или что-то более по возрасту подходящее – не знаю. Но мне страшно понравилось.

А дальше мне ужасно повезло. Я попал в Московский дворец пионеров и школьников. Причем шел я заниматься не литературой совсем, а в кружок рисования, заодно записался и в литературный кружок, поскольку, как положено подростку, я писал стихи. Это был 1976 год, класс восьмой. Писал, но не читал. Мне в голову не могло прийти, что я буду читать стихи. Я хотел заниматься какими-то более серьезными вещами. Но я попал в кружок, который вела Зинаида Николаевна Новлянская, замечательный психолог, всю жизнь занимающаяся психологией детского творчества. Это был прорыв в другой мир.

Несколько слов о школьных учебниках, кстати. Сторонники единого школьного учебника по литературе говорят, мол, в советское время был один учебник, и ничего, выросли… Но вырасти можно и под забором. Из этого не следует, что надо обязательно отправляться под забор. Однако самое существенное заключено в другом: хотя в школе и не было вариативности, но вокруг школы по всей стране была сеть Дворцов пионеров и школьников, где программа составлялась каждый раз преподавателем индивидуально, а цензура была гораздо менее жесткой, чем в школе.

В школе никакой Цветаевой, Ахматовой, никакого Пастернака отродясь не было.

А в кружке были.

В школе был предмет, который назывался «изо-музо», дети, рисуем плакаты за мир и поем «то березка, то рябинка». А в кружок можно было принести на занятие только что вышедшую пластинку Давида Тухманова «По волне моей памяти», обсудить современную музыку на хорошие стихи от Николаса Гильена до вагантов в бойком переводе Левика.

И тут я возвращаюсь к идее, которую постоянно проповедовала Екатерина Юрьевна Гениева.

Общение по поводу книг не менее важно, чем чтение книг. Библиотека – это место встречи по поводу книги. Это не теория, это так и есть. Это жизненная практика.

И тут мне сказочно повезло. Я подсел на Пастернака. Достать его книги было невозможно. Был сборник 1961 года, был 1965 года сборник из «Библиотеки поэта», с предисловием Синявского. Может быть, одна-две книжечки выходили. А хотелось собрать все. Когда ты кого-то любишь, хочется все время быть с тем, кого ты полюбил. Поэтому я начал собирать все, что мог. Сам перепечатывал, переплетал.

Случайно я познакомился с замечательным чтецом, Дмитрием Николаевичем Журавлевым.

Была такая отдельная актерская специализация в советское время, отдельная актерская школа, начинавшаяся с Яхонтова, продолженная Яковом Смоленским. С моей точки зрения, лучшим из чтецов был Дмитрий Николаевич Журавлев. Он начинал как артист сценический. К счастью, такое бывает, человек вовремя понял, что вот здесь он гений, а здесь – просто талант. И ушел туда, где он гений. Дмитрий Николаевич читал так, что ты входил в текст. Это было не просто чтение, а проживание его вместе с тобой.

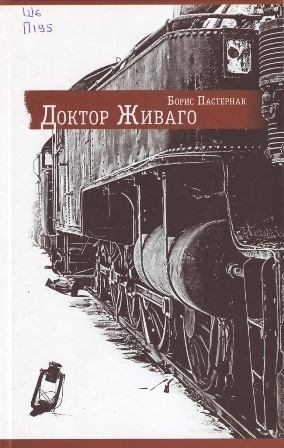

Я с ним познакомился в классе 9-10, в доме отдыха Гостелерадио. Мама моя работала на детском радио машинисткой, взяла путевку. Мы как-то вдруг разговорились, я его начал расспрашивать про Пастернака, он почувствовал, что собеседник хоть и школьник, но что-то знает. Ему стало интересно рассказывать. А он дружил с Пастернаком, входил в его ближайший доверенный круг, был одним из тех, кто участвовал в знаменитом первом чтении «Доктора Живаго» то ли у Ливанова, то ли у Юдиной.

А ведь «Доктор Живаго» был тогда запрещен. Это еще один важный фактор. Ради Бога, не поймите меня так, что я тоскую по временам запретов или считаю, что ради продвижения чтения можно что-то подвергать цензуре. Ни в коем случае. Просто это медицинский факт – когда ты читаешь запрещенную книгу, острота восприятия иная.

Это к разговору об опасности как важном элементе культуры. Так вот, Дмитрий Николаевич меня допустил до пастернаковских писем времен «Доктора Живаго». Во-первых, это через одно рукопожатие. Во-вторых, ты держишь в руках эти письма и гениальные стихи из этого романа… Это до сих пор самое близкое мне из того, что Пастернак в литературе сделал.

Это были такие длинные тетрадные листы, на которых летящим, стремительным, «пушкинским» почерком с характерной завитушкой, фиолетовыми чернилами записаны стихи из романа. При этом у Пастернака много вариантов, но он в беловиках мало чиркал. Он писал на отдельном листочке вариант, вырезал ножницами и приклеивал сбоку, чтобы предыдущий вариант не исчезал. Это как в детских книжках картинки листали, чтобы они превращались в мультфильмы.

И это был совершенно другой вход в литературу, как для посвященного, своего.

Далее Журавлев привел меня в дом к Святославу Теофиловичу Рихтеру, несколько раз я там в гостях был.

В том числе на вечере, который был устроен у Рихтера в его квартире на последнем этаже, у Никитских ворот. На вечере, посвященном 20-летию смерти Пастернака. Это было в мае 1980 года. Рихтер в память о Пастернаке исполнял симфонию Сезара Франка. В честь Пастернака была устроена выставка картин, которые Рихтер собирал. Там я впервые в жизни увидел Мондриана не в музее, а в квартире.

И вот так это вдруг начинается. Ты словно входишь в таинственную анфиладу, начинают открываться двери, одна за другой, а потом все дальше-дальше-дальше…

Так вот, о «Докторе Живаго» и о стихах из романа.

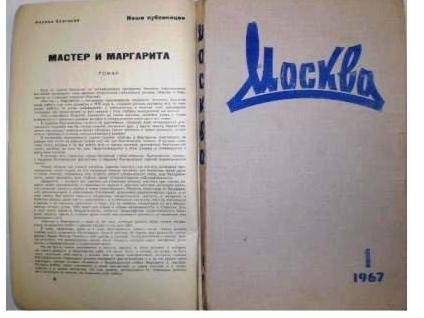

Для многих в моем поколении путь к христианству начался с «Мастера и Маргариты».

Я роман этот тоже прочел, довольно рано, классе в девятом: мама где-то добыла журнал «Москва» за 1967 год.

Но для меня путь к вере все-таки начался с «Доктора Живаго». Причем именно со стихов. Все ли я понял, прочитав это в 9-10 классе, нет ли, но главное было понятно. Юрий Живаго как герой свою жизнь проиграл. Но как поэт он свою жизнь выиграл. Все, чего не случилось в его реальной жизни, все, что он упустил в своей реальной жизни – прочувствовано и прожито в стихах.

Именно в стихах он проживает свою настоящую жизнь вокруг Христа и со Христом.

Там все соотнесено со Страстной неделей. Вся жизнь превращается в метафору Страстной недели. Причем в первом стихотворении, «Гамлет», где звучат те самые знаменитые слова «чашу эту мимо пронеси», перед нами все-таки театральный зал, а не Гефсиманский сад. Да, это трагедия, но условная, сумрак ночи наставлен на героя, но это тысяча биноклей, а не тысяча звезд! Это игра. Высокая, но игра. И так начинается вхождение человека артистического внутрь большого сюжета трагедии личного выбора.

А на выходе из цикла, в последнем стихотворении, перед ним уже именно Гефсиманский сад, не условное театральное пространство, а реальный путь на крест

– «Ко мне на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты». И те бинокли, сверкающие в темноте зрительного зала, вдруг превращаются в огоньки этих будущих барж, огни столетий, которые плывут из темноты. От зрительного зала до Гефсиманского сада – этот цикл и есть человеческая жизнь.

Не знаю, правильно ли, чтобы художественная литература кого-то куда-то приводила. Я не знаю, но со мной так было. Это начало меня, мои мозги разворачивать в другую сторону. У некоторых так же происходило с Пушкиным.

Один замечательный священник, ныне покойный, отец Вячеслав Резников, с которым я познакомился, уже когда пришел в Обыденку, в храм пророка Илии Обыденного, мне рассказывал, как в юности начал писать книжку про Пушкина. У него было очень много времени, он сидел в здании «Известий» на Тверской. Если кто-то помнит, там раньше была бегущая строка, в которой появлялись новости до того, как они появятся на страницах газет. Он сидел наверху и набивал время от времени эти новости. Времени у него было много. И вот он стал читать Пушкина и писать про него книгу. Писал, писал, а в итоге стал священником.

Дальше, как и положено человеку нашего поколения, времени афганской войны, я стал читать восточных мистиков. Книга йога Рамачараки у меня стоит перед глазами, но о чем она, я не помню. Дальше – Кришнамурти, мистические опыты, всякого рода астралы, очень увлекательно, но мне всего этого было катастрофически мало. Ты хочешь есть, а тебе предлагают сушки. А ты не ел давно. Это вкусно, никакого вреда от сушек нет, но ими не наешься. И тогда я начал кругами ходить вокруг церкви, не зная, с какого к ней приткнуться. Тут мне очень помог другой психолог, Александр Александрович Мелик-Пашаев. И вот он меня взял за ручку и повел за собой, ничего не навязывая. Не было этого «завтра идем креститься». Хочешь получить ответы на волнующие тебя вопросы? Давай почитаем и поговорим. Это не приказ по армии искусств, это свобода. Бесконечные две темы, из книжки Пастернака, кстати — свобода и вера.

Пришла пора читать другие книги.

С одной стороны, я поступил в институт, увлекся XIX веком. И стал презирать современную литературу как таковую. Она, мол, недостойная, а мы читаем только проверенное. Вообще говоря, это глупость. Не знаю, что хуже – читать Осееву или жречески презирать недостойную «современку».

Сергей Сергеевич Аверинцев сказал, что человек, который стоит на коленях перед литературой, никогда писателем не будет.

Перед литературой стоять на коленях нельзя, она либо живая, либо не живая.

Но что делать. На коленях – постояли.

Если уж всплыло имя Аверинцева, то в студенческие годы на меня колоссальное воздействие оказала его «Поэтика ранневизантийской литературы». Вообще литературоведческие книги не должны производить переворота в душе. Они должны систематизировать знание о предмете, прояснять его, давать понимание. Условно говоря, попробуйте понять «Улисса», если у вас с Катей Гениевой до этого не было проясняющего разговора. Или вы не прочитали ее «И снова Джойс».

Но «Поэтика ранневизантийской литературы» была написана не для того, чтобы прояснить ситуацию. А вовсе даже для того, чтобы каким-то непонятным образом включить тебя в процесс проживания истории.

Некоторые цитаты я помню до сих пор, хотя книга эта 1977 года. Сейчас попробую воспроизвести: «Саморазвертывающаяся вовне плотная бытийственная самососредоточенность». Вот, до сих пор помню.

Понятно, что это духовный трактат на материале литературы. Но книга была невероятно важной именно в этом качестве. Из меня никак не мог выйти специалист по византийской литературе, я не могу отличить ранневизантийскую от поздней, а греческий бросил учить на стадии альфа-пурум. Но книжка была про другое. Она была про то, почему и как мы выстраиваем свои отношения с Богом и с культурой веры.

Потом я познакомился с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, учась на последнем курсе института, и в течение девяти примерно месяцев брал у него большое интервью для «Вопросов литературы». Работа шла примерно так. Он часа три отвечал на вопрос, потом говорил: «Вы все равно напишете не то, лучше я сам напишу». Я приходил к нему домой, садился напротив, и он еще три часа печатал ответ на машинке. Зато я мог почти целый год бывать у него. Ну, и как я сейчас понимаю, мучить.

Общение с автором не менее значимо, чем чтение книг.

Как Дмитрий Журавлев или Рихтер – это люди, для которых Пастернак – не книжка, взятая с полки, а друг, так Сергей Аверинцев – человек, для которого мировая культура – это воздух, которым он дышит, пространство, внутри которого он существует.

Но от людей возвращаемся к книгам.

Вторая книжка, которая для меня была невероятно важна в процессе поисков самого себя и своей веры – это ксерокопия «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» митрополита Серафима (Чичагова).

Эта книга написана принципиально иначе, чем классические жития, холодновато-закрытые, и иначе, чем сегодняшние, сопливо-слезливые. Там нет ни холода, ни соплей. Это рассказ. С глубокой верой, но без попытки подменить документальную основу…

Это очень важно, потому что современно.

Священномученик митрополит Серафим (Чичагов) .

А потом вдруг ты узнаешь, что икона при входе на Обыденке, в храме Ильи Обыденного на Остоженке, куда ты ходишь, написана священномучеником Серафимом, на ней Христос во весь рост. Она там до сих пор находится. И потом ты узнаешь, что он был расстрелян, что он новомученик. Потом ты узнаешь более сложные вещи. И неприятные для человека с моими взглядами. О том, например, что именно Серафим (Чичагов) благословил первое собрание «Союза Михаила Архангела» и произнес приветственную речь. Но ты уже достаточно зрел, чтобы не прятаться от противоречивой истории.

Был бы я совсем юным и романтически возбужденным, я бы хлопнул дверью и отвернулся – и от Чичагова, и от его прекрасной книги.

А уж если бы мне, новоначальному, кто-нибудь сказал, что знаменитая «беседа о цели христианской жизни» самого преподобного Серафима Саровского впервые была опубликована Сергеем Нилусом во второй части книги «Великое в малом», где первая часть – это «Протоколы сионских мудрецов»… Слава Богу, я не знал. А когда узнал, то было уже поздно хлопать дверью. Потому что до меня постепенно доходило, что никакой дистиллированной, чистой истории, к которой очень хочется приникнуть, когда ты читаешь «Витю Малеева в школе и дома» или книги о пионерах-героях, – не бывает. Есть сложная, запутанная, неразрывная ткань живой жизни, и ты с этой противоречивой жизнью обязан иметь дело, иначе будет нечестно. А культура и жизнь предполагают, прежде всего, честность.

Третья книга, которая для меня оказалась очень важной, но за чтение которой некоторые мои гуманитарные друзья меня слегка презирали, это «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Презирали, потому что они занимались хорошей и серьезной литературой. А это, в общем, дилетантская словесность. Но книжка-то хорошая, важная книжка про духовные поиски в XIX веке. Уже потом, благодаря этой книжке, ты по-другому читаешь «Цветочки Франциска Ассизского», которые издал отец Сергий Дурылин, тогда еще не принявший священнический сан. А потом ты вдруг понимаешь, что «Сестра моя – жизнь» Пастернака и «Цветочки» перекликаются. И вдруг все начинает завязываться, переплетаться… И одна за другой открываются вещи, которые могли бы тебе и не открыться, сложись твоя жизнь иначе.

И, наконец, ты приходишь к главной русской книге. При том, что я Пушкина люблю больше всех, конечно, это «Война и мир».

Я честно прочитал роман в школе, как положено. Кое-что мне даже понравилось. Но потом, дозрев, перечитал, и с тех пор перечитываю регулярно. Не помню, сколько раз, по-моему, уже 12. И каждый раз все по-новому. Причем, пока я ее не читаю, охотно ругаюсь. Все не так, все придумано. Барклай-де-Толли не был никаким сухим немцем. Он был шотландцем, род его происходил из Риги, говорил он по-русски очень даже неплохо, в отличие от главы противостоявшей ему русской партии, Беннигсена, который по-русски не знал вообще ни слова. Сперанский не такой, Александр I не такой, реальный Наполеон отнюдь не идиот. Но все это заканчивается в ту самую минуту, когда ты открываешь первую главу, где салон Анны Павловны Шерер… И понеслось. В этот омут тебя затянуло, как щепку крутит.

Это же не роман.

Русская литература в лучших ее проявлениях претендует на то, что она не литература. Роман «Война и мир» призван объяснить все. Нет вопроса, на который «Война и мир» не должна дать ответа.

А что объясняет нам все?

Миф.

И книга эта устроена как миф, у нее структура мифа. От мельчайшей пылинки до устройства космоса на всех уровнях – на все даны ответы. А реальные мифы, когда они пересказаны не Куном, а Гаспаровым или Голосовкером, особенно его «Сказания о титанах» – это же кошмар, детям нельзя в руки давать, страшнее, чем сказки Афанасьева без обработки. Но это пока ты не внутри мифа. Потому что когда ты ныряешь и плывешь – это совершенно другое.

Так и Лев Николаевич Толстой возмущает, пока ты не попал к нему в лапы. Попал? Все, ты полностью в плену. У тебя больше не остается вопросов.

При этом диссидентская литература мне попадалась в руки гораздо реже, чем хотелось бы. Позже пришлось добирать. «Архипелаг ГУЛАГ» я вообще прочитал чуть ли не в 1989 году впервые. Владимир Иванович Новиков, замечательный литературовед, дал мне карманное издание размером со спичечный коробок. И это тоже отдельное приключение – то ощущение открывавшегося доступа.

Тимур Кибиров, коты-воители и свободные отношения с литературой

Начав с одной крайности, когда между Осеевой и сказками Пушкина нет никакого зазора, я закончил другой крайностью, когда, кроме Пушкина и бесконечной череды литературы, опрокинутой в прошлое, вообще ничего не существует.

Нужно было найти некую связку между прошлым и настоящим. Для меня и для многих гуманитариев моего поколения эту связку внезапно обеспечил поэт Тимур Кибиров. Он вернул мне возможность читать современную литературу без вот этого идиотского высокомерия. Нет непреодолимого разрыва между великой литературой XIX века и сегодняшней. Он это мне хорошо своими стихами, пронизанными живой связью с классикой, объяснил.

Первый текст Кибирова, который я прочел, мне до сих пор дорог, хотя автор, видимо, его не любит и не включает в переиздания своих сборников. В 1990 году рижская газета «Атмода» впервые напечатала его поэму «Послание Л. С. Рубинштейну». Она мне попала в руки, и я понял, что современную поэзию я читать могу. Что это живая, хорошая и при этом высокая поэзия.

На дорожке – трясогузка.

В роще – курский соловей.

Лев Семеныч! Вы не русский!

Лева, Лева! Ты – еврей!

Я-то хоть чучмек обычный,

ты же, извини, еврей!

Что ж мы плачем неприлично

над Россиею своей?

Над Россиею своею,

над своею дорогой,

по-над Летой, Лорелеей,

и онегинской строфой.

Так, благодаря Кибирову, я вышел в ту часть литературной жизни, где можно было не противопоставлять классику современности, а воспринимать современность как ее живое продолжение.

Возвращаясь к мысли о плохой литературе, с которой началась моя несколько путаная импровизация, я начинаю думать, что она должна играть в жизни взрослеющего ребенка какую-то роль. У нас были эти пионеры-герои. А мои дети читали серию романов о котах-воителях. И то, и другое – кошмар с точки зрения хорошей, нормальной литературы. Но и то, и другое заводит какой-то механизм читательского интереса. Это в какой-то момент срабатывает. Главное, чтобы коты-воители и пионеры-герои не остались с тобой навсегда, чтобы ты сделал шаг вверх.

Но на определенном этапе высокомерие опаснее, чем чтение плохой литературы. Коленопреклонение перед литературой опаснее, чем панибратское к ней отношение.

Поэтому, как ни странно, в жизни одного человека «Незнайка на Луне» и «Волшебная гора» могут играть сопоставимую роль. Понятно, где Носов, а где Томас Манн. Но я – читатель, внутри которого находится место и Носову, и Томасу Манну. Потому что ни на Луну, ни на волшебную гору от реальной истории не спрятаться. Все равно подхватит и вернет сюда. Все равно мы будем здесь, внутри этого пространства.

Потом я на какое-то время ушел в литературную критику, и начался третий перекос в моей читательской жизни. Смешение всего со всем сменилось высокомерным почитанием классики; высокомерное почитание классики сменилось чтением современности; чтение современности стало слишком увлеченным.

Кроме того, если ты взялся писать о чужих книжках, ты их обязан дочитывать до конца. А это очень портит отношения с литературой.

Только уход из критики мог освободить от этих уз. Сегодня я с литературой, знаете, как в социальных сетях пишут: «в свободных отношениях». Хочу – дочитываю, не хочу – не дочитываю.

Вопросы

– Были ли в вашей семье верующие?

– Я типичный советский ребенок из типичной советской семьи. Мой прадед по русской линии был священником в Ельце, в Воскресенском соборе. Дальше – разрыв. Мама до поры до времени была неверующей и очень боялась, когда я начал «практиковать». Прабабушка, которая тоже с нами жила, была активно неверующей. Мой опыт воцерковления скорее маму отвратил. Потому что я в церковь ходил, а в жизни свинячил. Зато, когда появились внуки, они ее быстро обратили. Мама ушла из жизни уже церковным человеком.

– Александр Николаевич, спасибо, во-первых, большое за чудесный ваш рассказ. Вы показали эти три учебника по литературе. Это уже задел. Много ли у вас соперников с этими учебниками? И какие у вас шансы?

– Это 12 книг, по 2 на каждый год. Учебник для 10-го класса уже давно в школе, но он обновлен, переделан. А новые – это с 5-го по 9-й классы, десять частей, которые мы делали последние семь лет вдвоем с моей однокурсницей Таней Смирновой. Она – директор православной гимназии «Образ» под Москвой, в Малаховке.

Я немножко про это расскажу. Когда человек семь лет работал, и работа закончена, он про это не думать не может. Когда мы с ней эту работу начинали, то отдавали себе отчет в том, что хотя мы друг другу симпатизируем, но далеко не во всем совпадаем. Но школа не может быть школой только для либералов или только для консерваторов; она – для всех. В ней не должно быть ничего такого, что будет полностью отторгаться одними или другими. Поэтому мы не давали друг другу заходить за край.

Главное, что нас объединяет – ставка на творчество. Мы через все учебники проводим задания творческие, следуя старому принципу: «от маленького писателя к большому читателю». При этом никаких оценок за творческие работы. Творчество не может быть оценено. Это задание всегда добровольное. Но нужно попробовать. Проходим скороговорки – сочини скороговорку. Проходим бардовскую песню – попробуй написать.

Создавая часть за частью, мы все обкатывали в школах, причем очень разных: в Европейской гимназии в Москве, есть такая очень хорошая частная гимназия, и в православной гимназии «Образ» под Москвой. Что-то лучше пойдет здесь, что-то там, но мы не имеем права разрывать школу на части. Поэтому Тане было тяжело писать чуть отстраненно о вещах, которые связаны с верой, а мне пришлось бесстрастно писать о свободе. В итоге получилась, мне кажется, довольно неплохая работа. Мы ее честно сделали. Все-таки семь лет – это срок, который позволяет что-то поправить, уточнить, достроить.

Теперь что касается конкурентов. Я бы очень хотел, чтобы их было как можно больше. Я вообще сторонник вариативности в школе, особенно потому, что больше нет этой сквозной сети домов пионеров как альтернативной системы. При этом я прекрасно понимаю, что сам по себе учебник способен лишь забетонировать дно. То есть провести нижнюю черту – вот, дорогой ученик, предел, за который ты уже не спустишься. Повезло тебе с учителем, не повезло, а кое-что ты все равно узнаешь. Но главная фигура – учитель, кто же может в этом сомневаться.

Во-вторых, я делаю видеоуроки специально, чтобы можно было их потом приложить к учебнику. На ресурсе interneturok.ru 52 урока записано. Ровно на год можно поделить, смотреть по одному в неделю.

В-третьих, мы думаем о том, как должна выглядеть электронная версия учебника.

Но это все наши планы. А реальность такова: государство исходит из того, что учебных линий должно быть немного, максимум три на каждый предмет. Почему так хочется единого учебника, понятно. Потому что литературу и историю считают суррогатом идеологии. У нас, напомню, Конституция, запрещающая единую идеологию. Подчеркиваю: не идеологию, а единую идеологию. Идеологию запретить нельзя, запрет идеологии – это тоже идеология. Но единая идеология в нашей стране запрещена. Поэтому ищут какие-то левые ходы, испытывая иллюзии, будто бы можно сформировать единую идеологию на основе истории и литературы. На самом деле, понятно, чем кончится: опять возникнет ситуация «два пишем, три в уме». Будет у вас один учебник, учитель будет на стол класть его, а работать по своим конспектам.

Школы разные. В одной можно прочитать в старших классах рассказ Сорокина, а в другой – Василия Ивановича Белова, и все. Еще раз, разные дети, разные учителя. Литература большая, в ней места хватит всем.

– Скажите, пожалуйста, что из английской и американской литературы вас зацепило, что повлияло на формирование вас как личности?

– Диккенс, по обстоятельствам, от меня не зависевшим. У меня стоял этот зеленый 30-томник. Книги в доме были, но собраны были довольно странно, по какому принципу – я не очень хорошо понимаю. Джентльменский набор. Шекспир, как положено, с трудом, в юности, прочитанный Фолкнер, я его где-то у букинистов купил. Да вот, пожалуй, до поры до времени и все.

– А что вы читаете сейчас? Последняя прочитанная вами книга? Чем вы руководствуетесь, когда определяете для себя, что бы почитать?

– Ну, у меня скорее последняя непрочитанная, потому что последние месяцы я не жил. 12 частей учебника – это почти 4000 полос версток, сверок, чистых листов. Поэтому я почти ничего не читал (кроме номинантов «Большой книги»), только копил книги на столе.

Что скопилось? Вышел новый роман Франзена «Безгрешность». Купил наконец мной не прочитанный роман Джона Кутзее «Детство Иисуса». В электронном виде – Янагихару. Обещаю прочесть.

– Назовите имена современных писателей в вашем учебнике?

– У нас в школе до 9-го класса исторической логики нет, она просто еще не формируется в сознании ребенка. Поэтому мы сначала про тексты, а потом уже про эпохи. В 8-м классе постепенно, осторожно начинается историческая логика. А в 9-м это уже историко-литературный курс. Учебник для 11-го класса, к счастью, я не делал. Поэтому я не перессорюсь со всем Союзом писателей.

Мы по другому принципу шли. Там, конечно, есть образцы подростковой литературы, и «Сахарный ребенок» Ольги Громовой, и «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой… Кроме того, мы включали куски из современных писателей, когда это рифмовалось с классикой. Предположим, мы берем, когда идут «Тристан и Изольда» и «Повесть о Петре и Февронии», кусок из «Лавра» Водолазкина, потому чт

| Рубрики: | Литература/Книги Книги/Поэзия и поэты Книги/Проза Страны и народы/Россия Знаменитости современности Размышления вслух |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |