-–убрики

- √омосексуализм (32)

- »стории предательств (5365)

- омпромат.Ru Ѓ (17)

- Welcome to »зраиль (413)

- јлкоголь и алкоголизм (22)

- јнатоми€ помойки (1225)

- јнекдоты. (392)

- јномалии. (426)

- јномальна€ власть (2255)

- јномальна€ политика. (2524)

- јномальна€ –осси€. (2567)

- јномальные зоны (233)

- јномальные €влени€. (6448)

- јнтисемитизм. (1098)

- јрабо-израильский конфликт (322)

- ’олокост (115)

- јрми€ (56)

- јртефакты. (409)

- јрхеологи€. (313)

- јрхитектура (5)

- јстрологи€ (50)

- јстрономи€. (80)

- јфоризмы ,мысли,фразы. (601)

- ÷итатник. (231)

- Ѕеспредел. (51)

- Ѕиблейские истории. (218)

- Ѕиблейские предани€. (216)

- Ѕиографии (128)

- Ѕольшевистские тайны (116)

- Ѕред€тина,полна€ чушь,ересь. (22)

- ¬елик и могуч... (161)

- ¬еликие открыти€. (759)

- ¬еличайшие аферисты и мошенники (1264)

- ¬еличайшие в истории. (4146)

- ¬еличайшие злодеи. (4450)

- ¬идео. (773)

- ¬неземные цивилизации. (882)

- ¬озвращение в ———–. (1523)

- ¬оры во власти (301)

- ¬ы должны это знать. (14349)

- √алере€. (1300)

- √астрономи€. (58)

- √осƒура (22)

- ƒаты и судьбы (648)

- ƒети-вундеркинды (37)

- ƒети-индиго (30)

- ƒети. (330)

- ƒороги,которые мы выбираем. (5296)

- ƒуховность. (449)

- ∆«Ћ (131)

- ∆улики и воры (395)

- «агадки 2-ой мировой. (743)

- «агадки космоса. (2150)

- «агадки природы. (1985)

- «агадки,головоломки (4)

- «агадочные места «емли (978)

- «вездносущности(жопотр€сы). (57)

- «вЄзды кино,театра,цирка; писатели,поэты,композито (693)

- «наете ли ¬ы,что... (4349)

- «наменитые женщины (1022)

- «наменитые мужчины. (3051)

- «олота€ сери€ (129)

- 100 великих авантюристов (58)

- 100 великих актеров (70)

- »гры (5)

- »з песни слов не выкинешь. (468)

- »звестное об известном (135)

- »исус ’ристос. (161)

- »ллюзион (8)

- »нопланет€не. (602)

- »нтервью (51)

- »скажение истории (1632)

- ћифов нет (194)

- »скусство (126)

- ѕрикоснись к прекрасному (98)

- »сламизм. (731)

- јрабский мир (198)

- »стина где-то р€дом (199)

- »стории из жизни (6298)

- Ќеведомое (1059)

- »сторические личности. (2388)

- »стори€ древних цивилизаций. (1319)

- »стори€. (953)

- атаклизмы. (143)

- атастрофы. (157)

- лады. (83)

- оррупци€, (181)

- расивые фото (419)

- расота спасЄт мир. (1575)

- расоты мира. (325)

- рах власти (67)

- рах экономики (114)

- риминал (136)

- Ћабиринты отношений. (1503)

- Ћегенды и мифы. (4775)

- Ћживые мрази (1057)

- Ћитература (122)

- „тение (103)

- Ћичности. (417)

- Ћюбимый город. (161)

- Ћюди и —удьбы (8588)

- Ћюди. (36)

- ћаразм власти (1007)

- ћедиашлюхи (224)

- ћистика (668)

- ћиф о еврее. (97)

- ћомент истины (5086)

- ћужчина и женщина. (1930)

- ћузыка на века (98)

- ЋьЄтс€ музыка,музыка,музыка... (84)

- Ќарод. (123)

- Ќаходки. (108)

- Ќеверо€тно,но факт (8141)

- Ќеверо€тные евреи. (1031)

- Ќеверо€тные событи€ (4340)

- Ќеизвестное об известном (8422)

- Ќеизвестные факты (1011)

- Ќеизвестные цивилизации (105)

- Ќеобъ€вленна€ война (139)

- Ќепознанное (2640)

- ЌЋќ. (493)

- Ќова€ истори€. (581)

- Ќовейшие технологии (58)

- Ќовости. (79)

- Ќумерологи€ (77)

- ќ здоровье (1061)

- Ќародна€ медицина (188)

- ќ –оссии. (247)

- ћифы о советской власти и советской империи (220)

- ќ сексе. (387)

- ќбыкновенный фашизм. (644)

- ќб€заны прочесть. (1828)

- ќппозици€ (55)

- ќт 2-х до 5-ти: говор€т дети. (45)

- ќтцы и дети (66)

- ќх! уж эти евреи... (166)

- ќчевидное-неверо€тное. (3613)

- ѕалеонтологи€. (22)

- ѕараллельные миры (63)

- ѕаранормальный мир (32)

- ѕерлы. (42)

- ѕодними голову,страна! (659)

- ѕолезные советы. (1166)

- ѕолитика, (131)

- ѕомощь пользовател€м компьютера. (339)

- ѕортал неведомого. (3299)

- ѕословицы,поговорки (10)

- ѕравила жизни (53)

- ѕравовое преступление. (139)

- ѕредсказани€ и предсказатели. (131)

- ѕреступлени€ большевиков. (222)

- ѕреступлени€ и преступники (1348)

- ѕреступлени€ олигархов. (792)

- ѕреступлени€ против человечности (614)

- ѕреступлени€ –оссийской власти. (3142)

- ћашина пропаганды (506)

- ѕреступники –оссии (289)

- ѕутин (штрихи к портрету) (834)

- ѕреступлени€ —оветской власти. (1352)

- ѕреступна€ власть (238)

- ѕреступна€ де€тельность президентов —Ўј (87)

- ѕреступна€ религи€. (279)

- ѕризраки и привидени€ (131)

- ѕриметы и суевери€. (12)

- ѕритчи,сказки. (140)

- ѕро жизнь. (569)

- ѕроисхождение крылатых фраз. (30)

- ѕсихологи€. (170)

- ѕутешестви€. (501)

- ѕутешестви€ во времени (44)

- ѕутешестви€ по миру (284)

- ѕутин и о. (2432)

- ¬ластолюбивый скоморох (27)

- ѕутинска€ –осси€ (277)

- ¬тора€ чеченска€ война (15)

- –еинкарнаци€ (34)

- –ецепты (235)

- улинарные секреты (193)

- –омановы (32)

- —верхестественное (749)

- —екретные службы (175)

- —мехуечки. (2375)

- —обыти€ в ”краине (1368)

- »нфомационна€ война (1017)

- —овершенно секретно (104)

- —оздатели (45)

- —оздание «емли и человечества (42)

- —талинизм. (286)

- —тихи. (675)

- —удить по-русски (39)

- “аинственность смертей (132)

- “аинственные места «емли. (1009)

- “аинственные находки (222)

- “аинственные существа (845)

- “аинственный народ (143)

- “айна€ политика ———– и —Ўј (42)

- “айное становитс€ €вным (3914)

- “айны английского двора (5)

- “айны веков. (4923)

- “айны вселенной (1270)

- “айны и загадки зарубежных стран и великих правите (61)

- “айны и загадки истории (5773)

- “айны и загадки природы (677)

- “айны и загадки –оссийской империи (381)

- “айны кинематографа (141)

- “айны мироздани€ (1695)

- “айны океанов. (643)

- “айны потустороннего мира (154)

- “айны ———– (1396)

- “айны французского двора (11)

- ѕрокл€тые короли (3)

- “айны ’’ века (2387)

- “айны ’’l-века (2343)

- “айный мир. (5514)

- “айны человека (2295)

- “ерроризм (172)

- “есты. (74)

- “–ј√≈ƒ»я (99)

- “риумф быдла (161)

- ” власти - убийцы (124)

- ”дивительное р€дом (6793)

- ”дивительные возможности человека. (336)

- ”дивительные животные. (540)

- ”знай ¬—ё правду! (8241)

- ”фологи€ (390)

- ‘альсификации истории (56)

- ‘антастично (46)

- ‘ильмографи€ (1)

- ‘разеологический словарь(истори€ фраз) (80)

- ’ристианские св€тыни. (39)

- ’ристианство. (116)

- ÷инизм. (19)

- „то в имени твоЄм? (11)

- „тобы помнили... (81)

- „удеса (201)

- „”ƒ≈—ј »—÷≈Ћ≈Ќ»я (213)

- „удеса природы (726)

- „удеса света (110)

- Ўкольные сочинени€. (41)

- Ёкономика. (74)

- Ёто занимательно. (298)

- —имволика цвета (8)

- Ёто интересно (802)

- Ёто надо видеть (57)

- ёмор (233)

- я познакомлю ¬ас с ќдессой (59)

- —≈ –≈“џ ќƒ≈—— ќ… ”’Ќ» (2)

- язык. (214)

- ясновидение. (25)

-ћузыка

- —тарые пластинки.

- —лушали: 23840 омментарии: 2

- ”итни ’ьюстон -Without you

- —лушали: 4233 омментарии: 0

- Cris Rea. And You My Love.

- —лушали: 24115 омментарии: 0

- Ћесоповал - я куплю тебе дом

- —лушали: 23840 омментарии: 3

- Ќиколай араченцов - ёнона и јвось я теб€ никогда не забуду

- —лушали: 7993 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—татистика

«аписей: 33229

омментариев: 31281

Ќаписано: 70698

ƒругие рубрики в этом дневнике: ясновидение.(25), язык. (214), я познакомлю ¬ас с ќдессой(59), ёмор(233), Ёто надо видеть(57), Ёто интересно(802), Ёто занимательно.(298), Ёкономика.(74), Ўкольные сочинени€.(41), „удеса света(110), „удеса природы(726), „”ƒ≈—ј »—÷≈Ћ≈Ќ»я(213), „удеса(201), „тобы помнили...(81), „то в имени твоЄм?(11), ÷инизм.(19), ’ристианство.(116), ’ристианские св€тыни.(39), ‘разеологический словарь(истори€ фраз)(80), ‘ильмографи€(1), ‘антастично(46), ‘альсификации истории(56), ”фологи€(390), ”знай ¬—ё правду!(8241), ”дивительные животные.(540), ”дивительные возможности человека.(336), ”дивительное р€дом(6793), ” власти - убийцы(124), “риумф быдла(161), “–ј√≈ƒ»я(99), “есты.(74), “ерроризм(172), “айный мир.(5514), “айны ’’l-века(2343), “айны ’’ века(2387), “айны французского двора(11), “айны ———–(1396), “айны потустороннего мира(154), “айны океанов.(643), “айны мироздани€(1695), “айны кинематографа(141), “айны и загадки –оссийской империи(381), “айны и загадки природы(677), “айны и загадки истории(5773), “айны и загадки зарубежных стран и великих правите(61), “айны вселенной(1270), “айны веков.(4923), “айны английского двора(5), “айное становитс€ €вным(3914), “айна€ политика ———– и —Ўј(42), “аинственный народ(143), “аинственные существа(845), “аинственные находки(222), “аинственные места «емли.(1009), “аинственность смертей(132), —удить по-русски(39), —тихи.(675), —талинизм.(286), —оздатели(45), —овершенно секретно(104), —обыти€ в ”краине(1368), —мехуечки.(2375), —екретные службы(175), —верхестественное(749), –омановы(32), –ецепты(235), –еинкарнаци€(34), ѕутинска€ –осси€(277), ѕутин и о.(2432), ѕутешестви€.(501), ѕсихологи€.(170), ѕроисхождение крылатых фраз.(30), ѕро жизнь.(569), ѕритчи,сказки.(140), ѕриметы и суевери€.(12), ѕризраки и привидени€(131), ѕреступна€ религи€.(279), ѕреступна€ де€тельность президентов —Ўј(87), ѕреступна€ власть(238), ѕреступлени€ —оветской власти.(1352), ѕреступлени€ –оссийской власти.(3142), ѕреступлени€ против человечности(614), ѕреступлени€ олигархов.(792), ѕреступлени€ и преступники(1348), ѕреступлени€ большевиков.(222), ѕредсказани€ и предсказатели.(131), ѕравовое преступление.(139), ѕравила жизни(53), ѕословицы,поговорки(10), ѕортал неведомого.(3299), ѕомощь пользовател€м компьютера.(339), ѕолитика,(131), ѕолезные советы.(1166), ѕодними голову,страна!(659), ѕерлы.(42), ѕаранормальный мир(32), ѕараллельные миры(63), ѕалеонтологи€.(22), ќчевидное-неверо€тное.(3613), ќх! уж эти евреи...(166), ќтцы и дети(66), ќт 2-х до 5-ти: говор€т дети.(45), ќппозици€(55), ќб€заны прочесть.(1828), ќбыкновенный фашизм.(644), ќ сексе.(387), ќ –оссии.(247), ќ здоровье(1061), Ќумерологи€(77), Ќовости.(79), Ќовейшие технологии(58), Ќова€ истори€.(581), ЌЋќ.(493), Ќепознанное(2640), Ќеобъ€вленна€ война(139), Ќеизвестные цивилизации(105), Ќеизвестные факты(1011), Ќеизвестное об известном(8422), Ќеверо€тные событи€(4340), Ќеверо€тные евреи.(1031), Ќеверо€тно,но факт(8141), Ќаходки.(108), Ќарод.(123), ћузыка на века(98), ћужчина и женщина.(1930), ћомент истины(5086), ћиф о еврее.(97), ћистика(668), ћедиашлюхи(224), ћаразм власти(1007), Ћюди.(36), Ћюди и —удьбы(8588), Ћюбимый город.(161), Ћичности.(417), Ћитература(122), Ћживые мрази(1057), Ћегенды и мифы.(4775), Ћабиринты отношений.(1503), риминал(136), рах экономики(114), рах власти(67), расоты мира.(325), расота спасЄт мир.(1575), расивые фото(419), оррупци€,(181), лады.(83), атастрофы.(157), атаклизмы.(143), »стори€.(953), »стори€ древних цивилизаций.(1319), »сторические личности.(2388), »стории из жизни(6298), »стина где-то р€дом(199), »сламизм.(731), »скусство(126), »скажение истории(1632), »нтервью(51), »нопланет€не.(602), »ллюзион(8), »исус ’ристос.(161), »звестное об известном(135), »з песни слов не выкинешь.(468), »гры(5), «олота€ сери€(129), «наменитые мужчины.(3051), «наменитые женщины(1022), «вЄзды кино,театра,цирка; писатели,поэты,композито(693), «вездносущности(жопотр€сы).(57), «агадочные места «емли(978), «агадки,головоломки(4), «агадки природы.(1985), «агадки космоса.(2150), «агадки 2-ой мировой.(743), ∆улики и воры(395), ∆«Ћ(131), ƒуховность.(449), ƒороги,которые мы выбираем.(5296), ƒети.(330), ƒети-индиго(30), ƒети-вундеркинды(37), ƒаты и судьбы(648), √осƒура(22), √астрономи€.(58), √алере€.(1300), ¬ы должны это знать.(14349), ¬оры во власти(301), ¬озвращение в ———–.(1523), ¬неземные цивилизации.(882), ¬идео.(773), ¬еличайшие злодеи.(4450), ¬еличайшие в истории.(4146), ¬еличайшие аферисты и мошенники(1264), ¬еликие открыти€.(759), ¬елик и могуч...(161), Ѕред€тина,полна€ чушь,ересь.(22), Ѕольшевистские тайны(116), Ѕиографии(128), Ѕиблейские предани€.(216), Ѕиблейские истории.(218), Ѕеспредел.(51), јфоризмы ,мысли,фразы.(601), јстрономи€.(80), јстрологи€(50), јрхитектура(5), јрхеологи€.(313), јртефакты.(409), јрми€(56), јнтисемитизм.(1098), јномальные €влени€.(6448), јномальные зоны(233), јномальна€ –осси€.(2567), јномальна€ политика.(2524), јномальна€ власть(2255), јномалии.(426), јнекдоты.(392), јнатоми€ помойки(1225), јлкоголь и алкоголизм(22), Welcome to »зраиль(413), омпромат.Ru Ѓ(17), »стории предательств(5365), √омосексуализм(32)

Уƒворец ѕутинаФ: люстры, фрески, много мебели, кровать с балдахином, огромные столы, |

ƒневник |

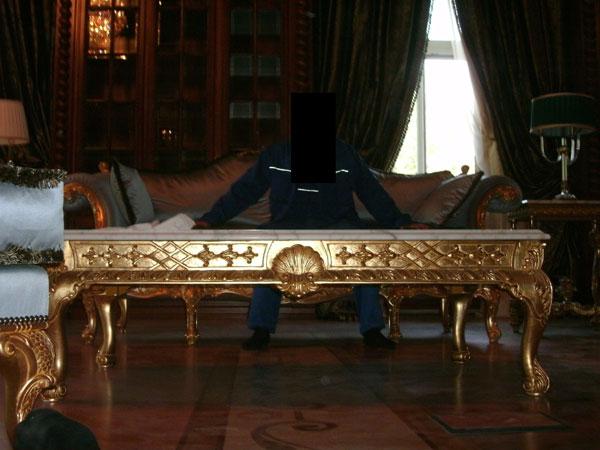

ѕодробные фотографии дворца под Ќовороссийском, который приписывают ѕутину, по€вились в сети, ‘ото: via berillii, ruleaks.net

ѕодробные фотографии дворца под Ќовороссийском, который приписывают ѕутину, по€вились в сети, ‘ото: via berillii, ruleaks.net

¬ сети по€вились подробные фотографии так называемого дворца ѕутина под Ќовороссийском стоимостью в $1 млрд, о строительстве которого сообщил президенту ƒмитрию ћедведеву предприниматель —ергей олесников. —уд€ по фотографи€м, дворец практически построен.

ќбращение олесникова, утверждавшего, что особн€к «строитс€ дл€ личного пользовани€ премьер-министра», вызвало общественный резонанс. “огда же в конце декабр€ в интернете по€вились фотоснимки дворца, сделанные издалека, была видна только его крыша.

¬о вторник в сети по€вились более полные фотографии стро€щегос€ дворца на портале RuLeaks, созданного по аналогии с Wikileaks.

«–едакци€ RuLeaks.Net получила в распор€жение серию фотографий дворца, о котором недавно шла речь в прессе. ћы не готовы утверждать, чей это дворец, мы публикуем только фотографии самого объекта», – говоритс€ в сообщении на сайте.

ќбъект, суд€ по фотографи€м, практически построен, идут заключительные отделочные работы.

ќгромное двухэтажное здание, с которого открываетс€ вид на море, украшено большими колоннами, огромными окнами на первом этаже. ¬о внутреннем дворике находитс€ фонтан. ѕрилегающую территорию занимает паркова€ зона: с мраморными дорожками и подстриженными деревь€ми.

¬нутри дворца кабинет с широким представительским столом, который украшен двуглавым орлом. ¬нутреннее убранство декорировано люстрами, на своде купола фрески, много мебели, кровать украшена балдахином, огромные столы. [...]

ѕо данным газеты «¬едомости», автором разоблачительного письма президенту о коррупции в окружении премьера действительно оказалс€ партнер питерских друзей ¬ладимира ѕутина бизнесмен —ергей олесников.

ќн ведет общий бизнес со знакомыми ¬ладимира ѕутина — Ќиколаем Ўамаловым и ƒмитрием √ореловым.

Ўамалов вместе с ѕутиным был соучредителем знаменитого кооператива «ќзеро», а √орелов €вл€етс€ акционером банка «–осси€», как и друг премьер-министра ёрий овальчук. —ам олесников сейчас находитс€ за границей и ждет реакцию на свое письмо.

ѕресс-секретарь ѕутина ƒмитрий ѕесков ранее за€вил журналистам, что премьер не имел и не имеет никакого отношени€ к стро€щемус€ зданию.

|

| ¬ъезд в тоннель, который просверлен от дворца ѕутина к морю |

[berillii, 19.01.2011, "ƒворец ѕутина и абаевой. “айное стало €вным": ¬ъезд в тоннель хорошо замаскирован, но теперь-то его легко найти. ƒумаю, летом, ближе к выборам, противники ѕутина будут водить туда экскурсии. – ¬резка .ру]

‘антомные технологии УзаФ ѕутина |

ƒневник |

ак фальсифицировали президентские выборы 2012 года

ак фальсифицировали президентские выборы 2012 года

»ль€ Ѕарабанов, ќльга Ѕешлей

ќт 6% до 14% из официальных 63,60%, полученных ¬ладимиром ѕутиным 4 марта, — результат изощренных технологий и фальсификаций, считают эксперты. ак власть придумывала противо€дие против рассерженных горожан, тыс€чами пошедших на избирательные участки работать наблюдател€ми, — расследовал The New Times

Ќакануне 4 марта сотрудники многих государственных унитарных предпри€тий ћосквы готовились к участию в «карусели». «Ќа каждом участке нас будет ждать специальный стол, надо просто показать свой паспорт со специальной пометкой, котора€ станет сигналом, и мы получим на руки бюллетени, чтобы проголосовать за ¬ладимира ѕутина», — рассказывала The New Times сотрудница одной из дочерних компаний «√азпрома» за несколько дней до голосовани€. ќднако за два дн€ до выборов ей и ее коллегам сообщили: «карусель» отмен€етс€, «все уже сделано», — сообщила она The New Times. ѕод «сделано» имелось в виду, что проблема избрани€ ¬ладимира ѕутина в первом туре уже решена. “о же услышала и студентка ≈вгени€, котора€, выполн€€ задание редакции, собиралась отправитьс€ в «карусель». ѕр€мых вбросов и «каруселей» в ћоскве 4 марта было зафиксировано действительно меньше, чем в декабре. » ¬ладимир ѕутин вечером 4 марта, выступа€ перед 120-тыс€чной толпой на ћанежной площади ћосквы, смахнув слезу, за€вил: «ћы победили в открытой и честной борьбе». ќднако исследование The New Times (очевидно, далеко не полное) показало: властна€ вертикаль подошла к вопросу фальсификации творчески, обновила инструментарий махинаций и тем обвела вокруг пальца наблюдателей.

“ехнологи€ є 1: ƒома-фантомы

ѕрограммист онстантин Ѕелов наблюдал за выборами на участке є 1359 в Ћюблине. ѕойти наблюдателем он решил после того, как в декабре на этом участке «≈дина€ –осси€» получила 78,78%. «а нее €кобы было подано 1006 голосов, а за партию «яблоко» — лишь 1. «я повесил объ€влени€ с просьбой откликнутьс€ тех, кто голосовал за «яблоко», — рассказал онстантин The New Times. — “аких сразу нашлось 12 человек, и мы подали иск в суд. ≈го, впрочем, отклонили, суд не нашел существенных нарушений избирательного законодательства, хот€ свидетелем на нашей стороне выступил даже член комиссии от ѕ–‘, подпись которого в итоговом протоколе была подделана, а в первом — насто€щем — протоколе было зафиксировано, что за «яблоко» было подано 99 голосов. —коро нас ждет апелл€ци€ в ћосгорсуде, но € дл€ себ€ решил, что болезнь лучше предотвращать, а не лечить, вот и пошел в наблюдатели».

ѕервое, что удивило онстантина, когда рано утром он пришел на свой участок, — списки потенциальных избирателей серьезно пополнели: еще вчера, он провер€л, они умещались в три книги, а 4 марта их оказалось четыре. ќткуда? — удивилс€ онстантин. ќказалось: в дополнительной книге — люди с временной регистрацией, имеющие право голоса, объ€снила председатель ”» ≈вгени€ “аркасова. ¬ 14.00 эти доплица дружно по€вились на участке: все как один были дворниками, все — в оранжевых робах, у многих, правда, не оказалось паспортов граждан –оссии. Ѕелов затребовал книгу, по которой им выдавали избирательные бюллетени: «“о, что € увидел, повергло мен€ в шок, — признает он. — ¬ книге были списки «жителей» дома є 14 по улице убанской. ¬ нем, как следовало из списка, аж 194 квартиры, но € прекрасно знаю эту «сталинку» — п€ть этажей, п€ть подъездов, в каждом — примерно по дес€ть квартир». Ќе полага€сь на пам€ть, Ѕелов пошел и проверил: действительно, никакого второго дома по указанному адресу не было — тот, что был (п€ть этажей, п€ть подъездов), тот и сто€л. ≈го жители голосовали у одного столика, «жители» дома-призрака — у другого: они дали бы кандидату ѕутину лишние 400 голосов, но бдительный Ѕелов такой радости премьер-министра лишил. —колько еще таких домов-фантомов было создано по ћоскве и просто не замечено наблюдател€ми, остаетс€ только догадыватьс€. Ќо сообщени€ об использовании подобной технологии пришли также из јрхангельска и —аратова.

“ехнологи€ є 2: ”частки-фантомы

јнализиру€ и сравнива€ протоколы ”» ов, эксперты заметили: на 200 избирательных участках ћосквы €вка оказалась аномально высокой — она превысила 80%. ¬ нескольких родильных домах, больницах, Ќ»» и психоневрологических интернатах столицы она составила и все 100%. ќтличительна€ особенность участков с высокой €вкой — выше среднего процент голосов, отданных за ¬ладимира ѕутина. ≈сли в среднем по ћоскве премьер получил 47,9%, то на этих 200 участках — 62,6%. «„то можно сказать об этих участках? ¬о-первых, это самые что ни на есть бюджетные организации, — говорит руководитель информационно-аналитического центра «–еалпрайс» ¬ладислав Ўевцов. — ¬о-вторых, на них под предлогом особого статуса не устанавливались камеры видеонаблюдени€. ¬-третьих, это как раз те организации, куда не пускали независимых наблюдателей».

ак шло голосование на таких участках, рассказал наблюдатель ƒмитрий ўедрин, который с оперативной группой «√ражданина наблюдател€» прибыл на временный участок є 3377 в поселке ћосрентген, который находитс€ р€дом с ћ јƒ, но приписан к столице. “ам наблюдателю объ€снили, что, поскольку соседний участок, расположенный (sic!) в роддоме, не справл€етс€ с наплывом избирателей, решено было открыть еще один, дополнительный, в одном из павильонов на строительном рынке. Ќи одного живого избирател€ наблюдател€м здесь увидеть так и не удалось, но €вка на участке составила 100%, а за ¬ладимира ѕутина здесь проголосовали 87% псевдоизбирателей, остальные призраки разлетелись между четырьм€ другими кандидатами.

— особым размахом временные участки открывались в этот раз в ѕетербурге. ћуниципальный депутат от партии «яблоко» ирилл —трахов только в своем округе обнаружил восемь таких участков, открытых на заводах, овощебазе, рынке, в академии. «∆ивым» при ближайшем рассмотрении оказалс€ лишь один из них — на Ћенинградском металлургическом заводе, куда удалось направить наблюдател€ и проследить за ходом голосовани€. Ќо в системе √ј— «¬ыборы» в итоге по€вились результаты и с тех семи участков, которые так никогда и не открылись. Ќа каждом из них ¬ладимир ѕутин получил от 95,3% до 97,6%, в совокупности на них «проголосовали» 19 тыс. 133 избирател€. — аналогичной ситуацией столкнулись и корреспонденты петербургского интернет-издани€ «‘онтанка.ру», которые проехались по 10 временным избирательным участкам и вы€снили, что реально открыт и работает лишь один.

«ќ технологии открыти€ фальшивых дополнительных участков впервые заговорили после декабрьских выборов в √осдуму, тогда сигналы о таких махинаци€х поступали из ¬ладимирской и „ел€бинской областей», — комментирует политолог јлександр ынев. «Ќапример, в начале декабр€, накануне парламентских выборов, на базе отдыха «Ћадога» были открыты два дополнительных участка дл€ €кобы отдыхающих, — подтверждает член центрального совета «—праведливой –оссии» ƒмитрий ѕакка, во врем€ думской кампании работавший во ¬ладимирской области. — огда утром в день выборов мы приехали на базу, оказалось, что участки закрыты, никаких избирателей там нет, а урны дл€ голосовани€ уже заполнены бюллетен€ми. ѕритом что вместимость базы «Ћадога» 800 человек, на двух открытых здесь участках €кобы проголосовали 6 тыс. избирателей, а всего по ¬ладимирской области было открыто 58 таких сомнительных участков, на которых свои голоса отдали 74 тыс. граждан. ѕо факту махинации было заведено дело, но перед началом судебных заседаний в “» е Ћенинского района ¬ладимира произошло возгорание на территории 2 кв. метра, которое тушили аж четыре пожарных расчета, и в итоге все фальшивые бюллетени с протоколами за «≈диную –оссию» были уничтожены», — делитс€ с The New Times собеседник.

“ехнологи€ є 3: »збиратели-двойники

— мифическими списками сотрудников предпри€тий непрерывного цикла производства столкнулось 4 марта большинство наблюдателей в ћоскве. ѕавел „еркашин признает, что до парламентских выборов был абсолютно аполитичным человеком, но, побывав на митинге на Ѕолотной площади, решил 4 марта стать наблюдателем. «а голосованием он наблюдал в школе є 1230 на утузовском проспекте ћосквы, которую сам в свое врем€ окончил. «” секретар€ комиссии неожиданно оказались списки с €кобы сотрудниками гостиницы «”краина» и некоего ќќќ «≈вростройподр€д» — предпри€тий непрерывного цикла, которые должны голосовать на нашем участке, — рассказал „еркашин The New Times. — Ќо когда люди из этих списков, причем толпами, по€вились на нашем участке, а мы начали задавать им вопросы, они честно признавались, что работают на разных предпри€ти€х в сфере ∆ ’, а сюда их прислало начальство. ѕресечь мы это так и не смогли: паспорта есть, формально придратьс€ не к чему. »з итоговых 45% за ¬ладимира ѕутина на нашем участке минимум 10% — это такие списки, а также непон€тные строители, приходившие с открепительными талонами. ”же вечером при подсчете голосов председатель комиссии ¬алерий ¬анин принес из своего кабинета примерно 200 бюллетеней, которые, видимо, готовил дл€ вброса, и просто приплюсовал их за ѕутина, а затем, когда стопки за премьера и за ћихаила ѕрохорова оказались все равно примерно одинаковыми, просто переложил часть бюллетеней из одной стопки в другую. ¬ итоге у ѕутина 614 голосов, а у ѕрохорова всего 313». ѕредотвратить фальсификации, говорит „еркашин, он не мог, потому что был наблюдателем на муниципальных, а не президентских выборах. –овно такую же историю с некими предпри€ти€ми непрерывного цикла — «“рансстрой», ћ“ , «√ормост» — зафиксировал и бывший префект —еверного округа ћосквы ќлег ћитволь (The New Times писалоб этом в предыдущем номере). ѕопытка вы€снить, что же это за «непрерывный цикл» на «“рансстрое», ни к чему не привела — предпри€тий под такими названи€ми в ћоскве зарегистрировано два дес€тка. «¬ ≈катеринбурге голосование по дополнительным спискам было не столь массовым, — комментирует депутат городской думы ≈катеринбурга Ћеонид ¬олков. — Ќо и у нас без курьезных случаев не обошлось: например, много людей оказалось зарегистрировано в травмпункте в Ѕанковском переулке, но стоило им проголосовать, как наступило полное излечение, все встали и пошли по домам». »сполнительный директор ассоциации «√олос» √ригорий ћельконь€нц рассказал The New Times, что специальные люди на ”» ах ћосквы выдавали бюллетени избирател€м из сформированных накануне 4 марта дополнительных списков. ќпредел€ли их по специальному условленному знаку: «ћы точно знаем как минимум три таких условных сигнала: резинка на руке, крестик карандашом в паспорте или вложенный в него же календарик», — говорит ћельконь€нц. ќдна из неудавшихс€ «карусельщиц» подтвердила The New Times: «ћы должны были заклеить бумажками номера в наших паспортах, дл€ специальной девушки на участке это должно было стать сигналом: мы свои, и нам надо выдать

бюллетень».“ехнологи€ є 4: ¬бросы

Ќе обошлось 4 марта и без старых, проверенных временем способов фальсификаций. ≈лена „ернега на участке є 111 в ћукомольном проезде в ћоскве была членом комиссии с правом совещательного голоса от ћихаила ѕрохорова. ««ашуганный женский коллектив учительниц школы є 2048 во главе с хамлом директором» — так „ернега описывает в своем блоге в ∆ивом журнале коллег по комиссии. ќдна из них, не та€сь, при подсчете голосов «из ведра под столом ловко вытаскивала бюллетени и веером вбрасывала в общую массу. Ѕыло их в ведре ровно столько, сколько надо было дл€ обеспечени€ победы сами знаете кого. √ордо нарисовали сами знаете кому 614 голосов из 1236, вторым у нас оказалс€ ѕрохоров», — делитс€ „ернега, все попытки которой достучатьс€ до других членов комиссии или полиции обернулись фиаско.

¬ раснодаре на участке є 2204 наблюдатели на видеокамеру зафиксировали вброс пачки бюллетеней в урну — полици€ бездействовала. огда урну вскрыли, оказалось, что в аккуратно сложенной стопочке около 20 бюллетеней за ¬ладимира ѕутина. «ќни, когда упали, ударились и сложились в пачку», — невозмутимо по€снил наблюдателю председатель комиссии.

«а тем, как на участке є 1402 в ƒагестане некий мужчина несколько минут методично всовывал бюллетени в прорезь электронной урны ( ќ»Ѕ — комплекс обработки избирательных бюллетеней), наблюдала вс€ страна благодар€ зафиксировавшей нарушение веб-камере.

ѕредседатель ÷» ¬ладимир „уров, правда, за€вил, что это был не вброс, а всего лишь рокова€ ошибка членов комиссии, которые начали загружать в машину бюллетени от проголосовавших на дому, не дождавшись закрыти€ участка. “ак это или нет, но итоги голосовани€ на этом участке пока единственные, которые были признаны недействительными решением “» а.

ќднако те же действи€ на ”» є 1840 в селе —тарый увак Ћениногорского района “атарстана последствий не имели, хот€ веб-камеры отчетливо зафиксировали, как перед подсчетом голосов, когда члены комиссии вскрыли урну и начали высыпать бюллетени на стол, некий мужчина вытащил из-под рубашки пачки бюллетеней и швырнул их в общую кучу.

»тог голосовани€ на этом участке — 94,83% за ¬ладимира ѕутина.

“ехнологи€ є 5: ѕереписывание протоколов

≈динственное, без чего, кажетс€, обошлось в ћоскве 4 марта, — без переписывани€ протоколов. ƒаже Ћига избирателей, отказавша€с€ признавать результаты президентских выборов, на своей пресс-конференции признала: «ѕо ћоскве данные проекта «—водный протокол» и ÷ентризбиркома расход€тс€ на 2%: 46% и 48% голосов, отданных за ¬ладимира ѕутина соответственно. –азница в 2% действительно говорит о том, что фальсификации в ћоскве были небольшими», — за€вил политолог ƒмитрий ќрешкин. ≈сли в ћоскве сосредоточились на новых технологи€х вроде дополнительных списков и домов-фантомов, то в регионах переписывание протоколов расцвело буйным цветом. јнтонина ≈лисеева, наблюдатель от ћихаила ѕрохорова на участке є 427 в —анкт-ѕетербурге рассказала, что если во врем€ самого голосовани€ откровенных нарушений не было, то после подсчета голосов председатель ”» ѕавел —оловьев полностью переписал изначальный протокол. ѕо результатам волеизъ€влени€ избирателей за ѕутина на участке было подано 814 голосов, за ћихаила ѕрохорова — 398, за √еннади€ «юганова — 283, за —ерге€ ћиронова проголосовали 142 человека, еще 71 голос ушел ¬ладимиру ∆ириновскому. ѕавла —оловьева такой результат не устроил, он уединилс€ на врем€ и выдал наблюдател€м новый протокол, из которого они узнали, что за премьера на их участке проголосовало в полтора раза больше — 1418 человек. ѕопытки остановить фальсификацию ни к чему не привели, сфальсифицированные результаты голосовани€ можно и сейчас найти на сайте петербургского избиркома. —в€затьс€ с самим —оловьевым The New Times не удалось. —огласно данным «—водного протокола», опубликованным на сайте Ћиги избирателей, именно в —анкт-ѕетербурге отмечены самые серьезные расхождени€ между теми данными, что были введены в систему √ј— «¬ыборы», и протоколами, которые на своих участках подписали члены комиссий: наблюдатели вы€вили 33 участка, где были переписаны протоколы в пользу ѕутина. «¬ общей сложности ѕутину добавили 15% — вместо 50% — 65% на этих 33 участках», — говорит представитель Ћиги избирателей √еоргий ¬асильев.

Ќа участке є 356 наблюдатель от «яблока» зафиксировал 769 голосов, добавленных в пользу ѕутина. Ќа участке номер є 420 — 758 «лишних» голосов за премьера. Ќа многих участках по городу приписанные голоса исчисл€ютс€ сотн€ми — 600, 500, 400. «ћассово выгон€ли наблюдателей, из наших 700–800 человек удалили где-то треть, — рассказал The New Times јлександр Ўуршев из питерского «яблока». јналогичные случаи зафиксированы и в других городах. Ќапример, в подмосковном оролеве, где в декабре «≈дина€ –осси€» набрала лишь 22%, а ¬ладимир ѕутин в марте — 51,6%. Ќаблюдатель на ”» е є 1008 —ергей осарев рассказал The New Times: «— участков выгон€ли журналистов и наблюдателей, многие избиратели не находили себ€ в списках, а кто-то, наоборот, находил своих покойных родственников. Ќа моем участке после подсчета голосов ¬ладимир ѕутин получал 45%, а утром на сайте ÷» € обнаружил, что у него по нашему участку — 60,8%. ѕо 100 голосов в его пользу было украдено у √еннади€ «юганова и ћихаила ѕрохорова».

«ѕротоколы переписывали даже на тех участках, где ѕутин уверенно побеждал, — рассказал The New Times координатор отделени€ «—олидарности» в —аратовской области јлексей Ѕитюцкий, который в день выборов был членом “» а ќкт€брьского района —аратова. — ѕутину добрасывали по 200, 300, 500 голосов». „лен комиссии с правом совещательного голоса на участке є 175 —аратова ћихаил ћурыгин утверждает, что сначала обнаружил в списках избирателей давно умерших людей, а при подсчете голосов заметил в пачке бюллетеней, отданных за ¬ладимира ѕутина, голоса, отданные за √еннади€ «юганова и ћихаила ѕрохорова. ≈го рассказ подтверждает наблюдатель с другого саратовского участка, є 287, ƒиана ≈ремина: «¬о врем€ подсчета и сортировки голосов нас просто не подпустили к столу, — сказала она The New Times. — ¬ конце концов мне доверили посчитать голоса, поданные за «юганова. огда € начала возмущатьс€, мне из путинской пачки «пожертвовали» пару бюллетеней, поданных на самом деле за лидера коммунистов». »тог всех этих махинаций: родина нынешнего главного идеолога ремл€, основател€ ќбщероссийского народного фронта, в прошлом вице-губернатора —аратовской области ¬€чеслава ¬олодина дала премьеру ѕутину уверенные 70,64%.

“ехнологи€ є 6: Ќепрозрачное голосование

–екордные цифры премьер ¬ладимир ѕутин получил за счет самых непрозрачных методов голосовани€: по открепительным талонам, за счет досрочного голосовани€ и голосовани€ на дому. ≈сли в декабре в своих квартирах и хатах решили голосовать 4,4 млн человек (6,6%), по открепительным — 1,2 млн (1,9%), а досрочно — около 170 тыс. (0,26%), то в марте эти показатели значительно выросли: 5,9 млн избирателей (8,2%) голосовали посредством переносных урн у себ€ в домах, по открепительным — 1,6 млн (2,2%), досрочно — почти 240 тыс. человек (0,33%). »менно за счет использовани€ таких технологий в регионах, где в декабре «≈дина€ –осси€» показала низкий результат, в марте у ¬ладимира ѕутина — высокий.

Ќапример, в “вери ѕутин улучшил свой результат по сравнению с результатом партии власти более чем на 20%. «Ёто объ€сн€етс€ тем, что у нас 30–35% жителей голосовали вне участков, — сказал The New Times депутат «аксобрани€ “верской области јндрей »стомин. — ј в ќленинском районе, где премьер получил 81%, 60% жителей голосовали на дому. ѕри этом проводилс€ предварительный опрос населени€, и к тем, кто собиралс€ голосовать против ѕутина, с урной просто не приезжали». јлевтина ƒюпри, координатор Ћиги избирателей в ¬олгоградской области, где в декабре «≈дина€ –осси€» набрала 36,2%, а ¬ладимир ѕутин в марте — 63,4%, рассказала The New Times, что наблюдатели фиксировали случаи, когда члены комиссии умудр€лись за час обойти до 350 человек, голосовавших дома. јлександр ынев объ€сн€ет успех ¬ладимира ѕутина в регионах, лишившихс€ своих руководителей после провала «≈диной –оссии», еще одним аргументом: «≈сли брать регионы с самой большой дельтой, вы увидите, что в этих местах в декабре очень хорошо выступила «—праведлива€ –осси€». огда от того же ¬олгограда избиралс€ в ƒуму руководитель аппарата эсеров ќлег ћихеев, он был кровно заинтересован в чистоте выборов. ¬о врем€ президентской кампании этот контроль снизилс€, тем более что —ергей ћиронов как таковую кампанию и не вел: в результате не сработавшие тогда механизмы фальсификаций отлично сработали сейчас».

алужска€ область обеспечивала голоса премьеру за счет открепительных: «ѕодчистую их выгребли в 11 районах области, а в оставшихс€ 14 разнесли на две трети, — рассказал The New Times координатор калужской «—олидарности» —ергей ‘адеев. — ¬ алуге из выделенных на город 6159 открепительных разобрали 5504! Ќо у нас по ним в итоге проголосовала лишь половина, около 12 тыс. человек уехали поднимать €вку и процент за ѕутина в ћоскву».

¬ сухом остатке

»звестный физик —ергей Ўпилькин, провед€ математический анализ прошедших выборов, за€вил примерно о 9 млн подозрительных голосов, отданных за ¬ладимира ѕутина. ѕо его расчетам, реальна€ €вка 4 марта составила 56% вместо официальных 65%, а премьер при чистом подсчете голосов должен был набрать 57,5% вместо итоговых 63,5%. ѕолитолог ƒмитрий ќрешкин говорит о том, что корректировка итогов выборов принесла ¬ладимиру ѕутину дополнительные 14%. SMS-÷» *, организованный «√олосом», «√ражданином наблюдателем» и «–освыборами» јлексе€ Ќавального, также зафиксировал, что ¬ладимир ѕутин находилс€ на грани победы в первом туре — 50,1%. ¬месте с тем альтернативные подсчеты голосов, основанные на присланных наблюдател€ми итоговых протоколах, дали разноречивые результаты. ѕо «√олосу», ¬ладимир ѕутин победил в первом туре, набрав 54,57%. ѕо данным «√ражданина наблюдател€» и «–освыборов», до победы ему немного не хватило — 47,66% и 49,14% соответственно.

—ам кандидат є 1 отнесс€ к выводам Ћиги избирателей, котора€, повторим, не признает итогов выборов, более чем скептически. «ќни сначала признали, что больше 50% ваш покорный слуга набрал, а теперь подумали, в носу поковыр€ли и решили, что нет, многовато», — за€вил ѕутин 7 марта. ¬прочем, в сухом остатке совсем неважно, сколько именно голосов было украдено в пользу ¬ладимира ѕутина. Ћегитимность третьего президентского срока была поставлена под вопрос самим ¬ладимиром ѕутиным еще на съезде «≈диной –оссии» 24 сент€бр€ 2011 года.

* Ќаблюдатели 4 марта могли прислать на специальный номер SMS с данными из итогового протокола по своему участку.

ћетки: преступна€ власть.аномальна€ росси€ путин и к. аномальна€ власть в аномальной стране. воры жируют. путин и ко очевидное-неверо€тное. неизвестное об известном неверо€тно но факт. |

ћатчи, которых не было |

ƒневник |

| ћихаил Ќ» ќЋј≈¬, —ергей √ќЌ„ј–ќ¬, обозреватель «—овершенно секретно» |

|

»гры с ѕиночетом

¬ июле 1952 года объединенна€ команда ———– приехала на свою первую ќлимпиаду в ‘инл€ндию. ¬ ее состав входили и футболисты, дл€ которых это были первые после ќтечественной войны международные игры. оманду сформировали на базе ÷ƒ ј под руководством тренера Ѕориса јркадьева. Ётот дебют на «ападе сочли более чем удачным. ¬ одной шестнадцатой финала в дополнительное врем€ была обыграна сильна€ сборна€ Ѕолгарии. «атем, в одной восьмой, проигрыва€ югославам за 15 минут до конца 1:5, сборна€ ———–, ведома€ своим капитаном ¬севолодом Ѕобровым, сумела сравн€ть счет, добившись права на повторный матч. »звестный британский футбольный обозреватель ƒ. ѕейдж писал в те дни: «—амой большой неожиданностью стал дебют советской команды, котора€ меньше всего походила на неопытного новичка. ѕеред нами полномочный представитель великой футбольной державы».

Ќа тот момент политическое противосто€ние между сталинским —оюзом и титовской —‘–ё достигло пика своей напр€женности. ≈стественно, футболистам спустили указание: победить любой ценой. ќднако отсутствие опыта участи€ в больших турнирах, моральна€ и физическа€ измотанность сказались в полной мере. Ѕобров забил в самом начале встречи, но затем забивали только югославы. ќни выиграли 3:1.

ќргвыводы последовали незамедлительно. —борна€ была расформирована и при жизни —талина больше не собиралась. –асформировали и «команду лейтенантов» ÷ƒ ј, ее герои разошлись по другим клубам. ¬ полной опале оказались Ѕорис јркадьев и ¬севолод Ѕобров. »з всего состава только центральный защитник јнатолий Ѕашашкин сумел вернутьс€ в сборную через два года, когда команду собрали снова. ¬се кинозаписи матча, попавшие в ———–, были уничтожены, о нем запретили рассказывать в —ћ» и включать его в списки официальных матчей.

¬о врем€ хрущевской «оттепели», после относительной нормализации отношений с ёгославией, по€вились спортивные справочники, в которые второй матч ёгослави€ – ———– был включен в полном объеме (составы, авторы голов, минуты, на которых они забивались, и т. д.). ћногие футболисты несколько позже опубликовали свои воспоминани€. азалось, сам ход событий нагл€дно показал: «стереть» официальный международный матч из истории футбола невозможно. ќднако советское руководство соответствующих выводов из этого факта не сделало.

Ќамного более запутанна€ и гораздо более позорна€ дл€ нашего футбола ситуаци€ сложилась в 1973 году. 28 сент€бр€ сборна€ ———– играла отборочный стыковой матч за выход в финальную часть дес€того чемпионата мира со сборной „или. ¬ групповом турнире советска€ команда переиграла очень сильных соперников – »рландию и ‘ранцию (с ее знаменитыми ћариусом “резором и јнри ћишелем). «а год до этого сборна€ ———– практически в том же составе стала вице-чемпионом ≈вропы. ѕо всем прогнозам, мы легко должны были «пройти» чилийцев.

Ќо за две недели до игры в „или к власти пришла хунта ѕиночета. —разу стало €сно, что на ответную игру в —антъ€го наша сборна€ не поедет. “ем временем сборна€ в сильнейшем составе при шестидес€ти тыс€чах болельщиков сгон€ла в ћоскве серую «ничейку» – 0:0. «атем футбольное руководство страны обратилось в ‘»‘ј с просьбой перенести игру на нейтральное поле, пребыва€ в полной уверенности, что организаторы чемпионата мира в любом случае предпочтут вторую команду ≈вропы п€той команде ёжной јмерики. Ќо ‘»‘ј рассудила иначе…

ћатч попытались «стереть». »нформаци€ о нем в официальной прессе ограничилась маленьким абзацем со счетом и составом нашей команды. Ѕыло рекомендовано нигде об этом матче не вспоминать. –азочарование миллионов болельщиков невозможно передать. Ќадо учитывать, что на тот момент советска€ сборна€ выступала на четырех подр€д чемпионатах мира и ни разу не опускалась ниже первой восьмерки. ќт команды ждали €ркой игры. ∆дали, что она вот-вот «выстрелит» и выйдет как минимум в финал.

¬се эти событи€ давно описаны, проведены газетные и телерасследовани€, и все же вопросов больше, чем ответов. ѕочему бы сейчас, когда страсти давно улеглись, не показать хот€ бы фрагменты той игры? ≈сть официальна€ верси€, что трансл€ци€ не велась и ни одной записи не существует. Ќо как-то не веритс€, что матч не записывали, хот€ бы в цел€х последующего разбора, ни мы, ни чилийцы. ќднако, суд€ по всему (авторы специально опрашивали футбольных функционеров и журналистов), никто такой записи не видел. »нтересно, что чилийцы полностью записали даже тот ответный псевдоматч, в котором их футболисты закатили три м€ча в пустые ворота воображаемого соперника, и разослали эту запись во все международные организации. ј первую игру, значит, никто не записывал?

«агадка. ѕомочь разгадать ее, а также дать ответ на вопрос, как повели себ€ в той ситуации футболисты, может только просмотр записи. ¬ том, что участники матча 1952 года полностью выложились, никто не сомневаетс€, а вот что за игра была в 1973-м? ¬ыиграй тогда ———– убедительно, 2:0, например, возможно, вопрос в

‘»‘ј решилс€ бы в нашу пользу. то знает, может быть, году в 2023-м журналистам и покажут, наконец, что это была за игра. ј сегодн€ слишком много участников тех событий стали видными спортивными де€тел€ми –оссии, ”краины, √рузии, јрмении. ј вдруг вы€снитс€, что они тогда, понаде€вшись на обещани€ функционеров, выступили инертно и безвольно, лишив миллионы болельщиков вожделенного зрелища. ак тогда люд€м в глаза смотреть? ¬едь срока давности по спортивным «преступлени€м» не существует. ¬еликому Ћьву яшину болельщики до конца жизни не простили гол, пропущенный от тех же чилийцев на седьмом чемпионате мира с 35 метров. √ол, который вратарь такого класса об€зан был парировать.

—татистический кошмар

|

| Ѕобров |

ѕон€тно, что, если предпринимались попытки «забелить» результаты официальных международных игр, с отечественными чемпионатом и убком вообще не церемонились. ќднако, как ни странно, здесь против власти всерьез восстали странные, немного сумасшедшие люди – футбольные статистики во главе с основателем этого своеобразного жанра онстантином ≈сениным. ѕоследний поставил себе цель – точно вы€снить, какие футболисты играли во всех официальных матчах отечественного футбола (чемпионате и убке), кто и сколько голов забил. ≈го порыв подхватили дес€тки, а то и сотни тыс€ч энтузиастов по всей стране.

“огда в каждой свежепостроенной хрущевской п€тиэтажке жил по крайней мере один футбольный «фанат», который в тетрадках в клеточку за две копейки составл€л полные таблицы советских чемпионатов и убков, вел счет забитым м€чам, рисовал таблицы клубных рекордов, списки лучших бомбардиров, подсчитывал минуты, проведенные каждым игроком на поле без замен. ‘утбольна€ статистика стала какой-то магией. ¬серьез подсчитывались веро€тности выигрыша в том случае, если игроки выступают в светлой или темной форме. “ак, родилась легенда, что «—партаку» больше везет в красных футболках с белой сплошной полосой. Ћегенда, просуществовавша€ до наших дней и в последние два года полностью развенчанна€ фирмой «јдидас»: она вообще убрала белую полосу и заменила ее логотипом очередного спонсора «—партака». “е же веро€тности выигрыша считались дл€ половины пол€, с которого команда начинает игру, очень оригинально выводились коэффициенты непробиваемости вратарей и т. д., и т. п.

»менно эта арми€ статистиков встала на защиту реальности каждого сыгранного футбольного матча. Ќачало было положено есенинскими исследовани€ми матчей довоенных убков страны. ƒело в том, что в тридцатые годы общественно-политические издани€ удел€ли футболу место лишь в дни важнейших событий, а в единственной специализированной газете « расный спорт» (позже переименованной в «—оветский спорт») еще не была выстроена стройна€ система добывани€ информации. » если игры чемпионата страны находили отражение на ее страницах, то кубковые встречи, вплоть до финального матча, не освещались вообще.

ѕоэтому статистики 60-х, 70-х и последующих годов пытались разыскать программки к этим играм, причем желательно, чтобы на них сохранились пометки болельщиков во врем€ матча. акое-то врем€ большей ценности в футбольно-статистической среде, чем эти программки, не было. ќни буквально приравнивались к цене золота. ѕричем вопросы решались нешуточные. Ќапример, действительно ли торпедовец јлександр ѕономарев – второй в списке бомбардиров чемпионатов ———– за всю историю отечественного футбола – забил в одном из кубковых матчей на ранней стадии розыгрыша дес€ть м€чей? ≈сли такое случилось, то это было повторением достижени€ англичанина —тэнли ћэтьюза (уже политический аспект). —ам ѕономарев за€вил ≈сенину, что это было, но документальных подтверждений так и не нашлось. ќднако, как ни странно, с гораздо большими трудност€ми статистики столкнулись уже на более поздней стадии развити€ советского футбола, когда, казалось бы, результаты матчей стали досто€нием всех болельщиков страны.

¬се началось с битвы за один-единственный гол. ¬ финале убка ———– 1938 года между московским «—партаком» и ленинградским «Ёлектриком» второй м€ч у победителей-спартаковцев забил со штрафного јндрей —таростин. ¬ начале сороковых брать€ —таростины были репрессированы, и вплоть до их освобождени€ и реабилитации в 1954 году во всех справочниках авторство гола приписывалось ¬иктору —еменову, а —таростин вообще не фигурировал в списках участников матча. ак только исчезло сталинское давление на спорт, статистики вз€лись за дело и вернули —таростину его гол, несмотр€ на сдержанное противодействие (зачем мен€ть то, что уже сложилось) со стороны власть имущих. Ќо статистика голов в финальных матчах убков всегда велась отдельно и занимала очень важное место. ѕравда, на этом «кошмары» статистиков не кончились.

15 ма€ 1947 года в —талинграде встречались «“рактор» и ¬¬— (команда ¬асили€ —талина). Ќа 83-й минуте при счете 2:2 зрители, возмущенные действи€ми летчиков, решили заступитьс€ за своих и начали бросать в гостей различные предметы. » арбитру ничего не оставалось, кроме как прекратить матч, чтобы москвичи не стали жертвой расправы разгор€ченной толпы. ќднако в итоговой таблице чемпионата летчикам, благодар€ постановлению ¬сесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, было засчитано техническое поражение, а результаты матча аннулированы (то есть «стерты»). –ешение поистине соломоново. ƒл€ ¬¬— этот матч ничего не значил, летчики все равно вылетали из класса сильнейших, но и перегнуть «через колено» команду города, носившего им€ —талина, его сыну было тоже несподручно. ѕоэтому на следующий год класс «ј» расширили с тринадцати до четырнадцати команд, ¬¬— в нем остались, а видимость справедливости была соблюдена. Ќо у статистиков осталс€ вопрос: в какие графы заносить голы в матче, засчитывать ли их бомбардирам, если результаты игры аннулированы?

ƒальше – больше. 13 окт€бр€ 1955 года в ≈реване матч местного «—партака» и свердловского ќкружного дома офицеров (ќƒќ), стремившихс€ попасть в класс «ј», был доигран до конца, но незасчитанный гол в ворота гостей при счете 2:2 привел зрителей в состо€ние крайнего возбуждени€. — трибун начали бросать камни, ранили бокового арбитра. ѕосле встречи, когда судь€м удалось благополучно выбратьс€ со стадиона, толпа начала переворачивать и поджигать машины и мотоциклы, находившиес€ в непосредственной близости от него. Ќе пощадили ни карету «скорой помощи», ни милицейские патрульные автомобили. —тражи пор€дка вместе с пожарными применили брандспойты, но это не помогло. »нцидент привел к человеческим жертвам с обеих сторон. ћатч был полностью «стерт» в отечественных —ћ», и его подробности стали известны только благодар€ тому, что на игре присутствовали иностранные журналисты, приехавшие в ≈реван освещать выборы католикоса. ¬о все справочники попал счет 2:0 в пользу ќƒќ – итог переигранного матча в ќдессе.

4 сент€бр€ 1956 года местом беспор€дков стал иев. «ƒинамо» принимало московских торпедовцев, и украинским болельщикам не понравилось решение судьи, который в самом начале засчитал гол автозаводцев. —ами динамовцы жестами и выкриками начали «заводить» зрителей. ¬ итоге масса народа прорвалась на поле и начала охоту за арбитром. ≈му и футболистам гостей удалось скрытьс€ под трибунами. »гра, прерванна€ до перерыва, так и не возобновилась и была переиграна на следующий день. »тог – 1:1. Ќо ведь кто-то из нападающих «“орпедо» забил честный гол в первой игре. ак тут быть статистикам?

20 сент€бр€ 1959 года в —талине (ныне ƒонецк) «Ўахтер» играл с ÷— ј. ћосквичи вели 2:1, но за шесть минут до конца зрители выбежали на газон. ћатч был прерван. ѕереигровка завершилась с таким же счетом, но в пользу горн€ков. ѕервый матч был полностью «стерт» в —ћ», и только благодар€ статистикам мы знаем о его проведении.

Ќе вызывает сомнени€, что некоторое количество игр, особенно в низших лигах, власт€м все же удалось «стереть». Ќо те, тождественность которых была установлена, вызвали целую бурю вопросов. —ам онстантин ≈сенин в предисловии к одной из своих книг пишет о том, что «был р€д вынужденных переигровок, поэтому непон€тно, куда девать голы, забитые в первых («стертых». – јвт.) матчах». »гроки-то не виноваты. ќни играли от души и забивали свои голы во вполне спортивных услови€х. этим матчам он приравнивает почти целый круг чемпионата страны, сыгранный в 1941 году. уда девать эти м€чи, ведь чемпионат-то не получил своего логического завершени€, кто-то из форвардов так планировал свою форму, чтобы разыгратьс€ к концу первенства, они же не виноваты, что началась война. »ли матч, результаты которого официально не засчитаны. ƒопустим, кто-то в нем забил и вышел в лидеры бомбардиров чемпионата страны. “огда выходит, что у него была лишн€€ игра и спортивный принцип равного соперничества нарушен.

¬се это тогда считалось очень серьезно, потому что, например, в списке ста лучших снайперов чемпионатов ———– спартаковца Ќикиту —имон€на и динамовца —ерге€ —оловьева раздел€ет всего один м€ч (речь шла о втором и третьем местах в общей таблице бомбардиров). ѕредставьте, что у —оловьева найдетс€ неоконченный матч, где он забил еще два м€ча. ѕо тем временам это означало, что «ƒинамо» в чем-то обошло «—партак», и это дл€ болельщиков было более чем серьезно, до драки.

|

| ≈сенин |

≈диного мнени€ по этому вопросу так и не было достигнуто. ѕоскольку существовал запрет на упоминание р€да отмененных матчей, лучшие бомбардиры чемпионатов определ€лись только по количеству «официально» проведенных матчей, тем более что приз лучшему бомбардиру учредила газета, котора€ никак не могла пойти в разрез с «линией партии». “ем не менее существует мнение, что онстантин ≈сенин и еще р€д статистиков, бывших в центре футбольных событий, в окончательные списки бомбардиров включали все забитые ими м€чи. ќднако провинциальные статистики, которые просто не могли ничего знать о событи€х, полностью «забеленных» прессой, считали по-своему, что и породило целый р€д разночтений и претензий к самому онстантину ≈сенину.

ѕолитический фактор

¬ стране, где футбол дл€ миллионов граждан был единственной возможностью про€вить свое несогласие с существующим режимом, просто не могло не быть эксцессов вокруг футбольных матчей. “акие случаи, конечно, были, но они и «стирались» в первую очередь.

14 ма€ 1957 года в Ћенинграде играли «“орпедо» и ««енит». Ќадо сказать, что результат – 5:1 в пользу москвичей – не был опротестован, но околоматчевые событи€ (беспрецедентные на тот момент) были полностью «стерты» отечественной прессой.

ќчень слаба€ игра ««енита» вызвала у зрителей неверо€тно сильное по тем временам непри€тие самого футбольного действа. ќдин из болельщиков незадолго до финального свистка выскочил на поле и начал выталкивать из ворот вратар€ ленинградцев. ≈го удалили с пол€, и матч доиграли. ќднако затем группа болельщиков вскрыла склад с подсобными инструментами в кладовой стадиона и, вооружившись ломами, обрезками труб, совками и лопатами, пошла на охрану стадиона. ¬ результате сто семь милиционеров, военнослужащих и других граждан получили телесные повреждени€ разной степени т€жести. Ѕольшие срока, которые получили участники тех событий, были обусловлены прежде всего тем, что в толпе звучали лозунги «ƒелай вторую ¬енгрию» и «Ѕей милицию» в св€зи с вводом за полгода до этого советских танков на территорию ¬енгрии ради сохранени€ там социалистического стро€. ƒанна€ акци€ протеста никогда не освещалась в —ћ». ¬ 1959 году все осужденные, а среди них оказались и совершенно случайные люди, были амнистированы, оп€ть-таки по политическим соображени€м.

19 июл€ 1960 года поклонники ÷— ј, недовольные ходом встречи с киевским «ƒинамо», про€вили активность и определенную межнациональную вражду. ѕри счете 1:1 судь€ не только назначил одиннадцатиметровый в ворота ÷— ј, но и заставил перебить его, когда вратарь парировал первый удар. иевл€не забили, но практически сразу судь€ еще и удалил одного из армейцев. «рители сразу прорвались на поле. Ќикто из судей и игроков не пострадал, а вот своих любимцев болельщики вынесли на руках. ќднако на окончательном результате это не сказалось. ѕрезидиум ‘едерации футбола прин€л решение засчитать ÷— ј поражение без вс€ких переигровок.

1 окт€бр€ 1961 года в “билиси местные динамовцы проигрывали ереванскому «—партаку» 1:3. ќни €ростно атаковали и даже забили гол. Ќо его судь€ не засчитал. Ќа поле полетели палки, бутылки, однако силам безопасности удалось вывести игроков и судейскую бригаду из-под обстрела. »нтересно, что темпераментные грузины ничего не имели против арм€нских футболистов, их «интересовали» только судьи. “ем не менее «компетентные» футбольные власти засчитали им поражение.

30 окт€бр€ 1970 года в утаиси «“орпедо» играло с ташкентским «ѕахтакором» практически за вылет в низшую лигу. √ости выигрывали 4:1, забив последний м€ч в самом конце, когда судь€ назначил пенальти. Ѕить арбитров на поле начали сами торпедовцы, затем с трибун полетели камни. „асть игроков и арбитров успели проскочить в раздевалку, остальные скучились в центре пол€, куда не долетали «посылки» с трибун. ћилиции пришлось выстраиватьс€ во что-то типа римской «черепахи», чтобы вывести футболистов и судей за пределы стадиона. ќднако автобусы команды были уже опрокинуты или подожжены. ћилиции пришлось вступить в столкновение, и несколько человек с обеих сторон были убиты и ранены.

Ќынешние футболисты пишут свою историю. ѕусть она будет лучше той, котора€ досталась нам в наследство.

јвторы благодар€т спортивных обозревателей, прин€вших участие в подготовке данного материала.

ћетки: неизвестное об известном возвращение в ссср тайны и загадки истории тайны хх века тайны ссср очевидное-неверо€тное. неверо€тно но факт. |

«апрещено к показу |

ƒневник |

—писок советских художественных фильмов, запрещЄнных к показу после свержени€ советской власти, и ни разу не демонстрировавшихс€ с тех пор, ни на одном российском телеканале.

—писок советских художественных фильмов, запрещЄнных к показу после свержени€ советской власти, и ни разу не демонстрировавшихс€ с тех пор, ни на одном российском телеканале.

ѕродолжительность: 276 мин.

ƒрама

–ежиссЄр: √ригорий Ќикулин

—ценарий: ёлиан —еменов

¬ рол€х: ирилл Ћавров, ћихаил азаков, јндрей “олубеев, »горь омаров, ¬ладимир √оловин, јнатолий –удаков, √еоргий ƒрозд, —ергей ёрский, Ёммануил ¬иторган, Ћеонид Ќеведомский, √еннадий Ѕортников

»сторико-приключенческий телевизионный фильм в четырех сери€х рассказывает о создании и первых шагах ¬„ .

2. расные колокола 1982

ƒлительность 135 мин + 139 мин

–ежиссер —ергей Ѕондарчук

ѕроизводство ћосфильм, онасите-2 (ћексика), ¬идес »Ќ“≈–Ќ≈…ЎЌЋ (»тали€)

ƒилоги€, фильмы в составе: “ћексика в огне”, “я видел рождение нового мира”.

ѕерва€ часть дилогии “ расные колокола” посв€щена мексиканской революции 1910 года, событи€ которой показаны глазами американского журналиста, автора будущей книги “ƒес€ть дней, которые потр€сли мир”. ј пока – в перерывах между бо€ми – ƒжон –ид писал заметки к своей будущей книге “¬осставша€ ћексика”, материалы которой и стали источником сценари€ этого фильма. —ценарий написан при участии –икардо √ариба€, артиса ќртиса “ехеды, јнтонио —агуэры.

¬торой фильм кинодилогии “ расные колокола” воссоздает революционные событи€ в –оссии с 3 апрел€ по 26 окт€бр€ 1917 года: с момента приезда Ћенина в ѕетроград до II съезда —оветов в канун ќкт€брьской революции.

Ѕольшой приз “’рустальный глобус” за фильм “ћексика в огне” – ћ ‘ в арловых ¬арах-82.

¬алерий Ѕаринов

Ќиколай Ѕо€рский

¬€чеслав Ѕутенко

ёрий √олубцов

√ригорий ƒунаев

Ќиколай –€бков

»рина —кобцева

Ѕогдан —тупка

¬итаутас “омкус

3. « оммунист» — сн€тый в 1957 году режиссЄром ёлием –айзман.

ƒлительность 126 мин.

ќ р€довом коммунисте ¬асилии √убанове, участнике одной из первых советских строек.

≈вгений ”рбанский — ¬асилий √убанов

—офь€ ѕавлова — јнюта ‘окина

Ѕорис —мирнов — Ћенин

≈вгений Ўутов — ‘едор ‘окин

—ергей яковлев — ƒенис »ванович

¬алентин «убков — —тепан

¬иктор олпаков — –асстрига

¬. јдлеров — «имний

јлексей —мирнов — ’рамченко

4. ак закал€лась сталь — художественный фильм по одноимЄнному роману Ќ. ј. ќстровского

ƒлительность 378 мин.

“реть€ в истории советского кино экранизаци€ одноименного романа Ќ. ќстровского, в которой воссоздаютс€ героические страницы борьбы советского народа против немецких интервентов на ”краине в годы гражданской войны…

¬первые демонстрировалась по телевидению в 1975 году.

¬ладимир онкин — ѕавел орчагин

онстантин —тепанков

Ћефтий, јнтонина ¬ладимировна

јнтонина ћаксимова

ёрий –отштейн

»ванов, —ергей ѕетрович — —ерЄга Ѕрузжак

Ћев ѕрыгунов

“алашко, ¬ладимир ƒмитриевич — красноармеец ќкунев

Ёльза –адзин€ — »рина јлександровна, редактор газеты

јвтор сценари€: јлов, јлександр јлександрович

–ежиссЄр: Ќиколай ћащенко

4. «ѕерва€ конна€» — «ћосфильм» ———– 1984г.

ƒлительность 137 мин.

артина посв€щена легендарному воинскому соединению — ѕервой конной армии, созданной в 1919 году и прошедшей славный боевой путь по дорогам гражданской войны. ¬ основе фильма лежат реальные событи€, подтверждЄнные историческими документами.

¬ рол€х:

¬адим —пиридонов — ЅудЄнный

≈вгений ∆ариков — командарм ¬орошилов

¬севолод Ћарионов — командующий фронтом ≈горов

√еоргий ћартынюк

јлександр ≈рмаков

Ќуржуман »хтымбаев

јлександр ѕотапов

¬ладимир ѕриходько

¬иктор ‘илиппов

≈вгений Ћеонов-√ладышев

ёрий Ќазаров

Ѕорис ’имичев

¬иктор ѕавлов

¬ладимир ашпур

—танислав „екан

ёрий —учков — ординарец ЅудЄнного ‘едька

ћихаил окшенов

√еннадий орольков

»ван осых

≈лена ѕроклова

јндрей –остоцкий

–оман ’ом€тов

—ергей ѕроханов

—ъЄмочна€ группа

—ценаристы: ¬алентин ≈жов, ¬ладимир Ћюбомудров

–ежиссЄр: ¬ладимир Ћюбомудров

ќператор: ¬ладимир ‘ридкин

’удожники-постановщики: јнатолий узнецов, √еоргий ошелев

омпозитор: Ёдуард јртемьев

5. —ердце Ѕонивура /ст им.ƒовженко 1971

ƒлительность 157 мин.

¬ рол€х: √еоргий уликов, ¬ладимир ¬олчик, ¬ладимир ƒальский, ¬€чеслав риштофович, јнатолий ёрченко, ёрий Ћавров, ћай€ Ѕулгакова, ѕетр √лебов, ¬ладимир ≈мель€нов, »ван ѕереверзев, Ћев ѕрыгунов, Ѕорис „ирков, ¬иктор оршунов, —ергей урилов, Ќиколай узьмин, ≈вгений Ѕуренков, √ерман олушкин, ¬иктор „екмарев (…„увалков), ћарина —триженова, ѕетр ¬ескл€ров, онстантин јртеменко, Ћев ѕерфилов, ¬алерий Ѕессараб, Ћили€ ƒзюба, »горь —тариков.

–ежиссер: ћарк ќрлов.

—ценарий: јндрей Ўемшурин.

раткое содержание:

‘ильм посв€щен молодому подпольщику, комсомольцу ¬италию Ѕонивуру, боровшемус€ за установление —оветской власти на ƒальнем ¬остоке.

6. ≈вропейска€ истори€ –ейтинг проката: (1984 г., 6 место) – 29.6 млн. зрителей.

ƒлительность 92 мин.

ƒействие происходит в 1980-е годы. ¬ некоем западно-европейском городе начинаетс€ политическа€ борьба за кресло мэра. ¬ схватку вступают социал-демократ доктор ’айден и «свободный националист» ќлден, св€занный со спецслужбами и американским империализмом. √лавный герой, независимый политический обозреватель ѕетер Ћоссер, становитс€ объектом шантажа, но не мен€ет своих намерений разоблачить ќлдена. ¬ ходе предвыборной борьбы жертвой пал ’айнц –енке, журналист одной из местных газет, передавший Ћоссеру компрометирующий ќлдена материал.

¬ рол€х

¬€чеслав “ихонов — ѕетер Ћоссер

Ћеонид ‘илатов — журналист ’айнц –енке

Ѕеата “ышкевич – јнна, жена Ћоссера

¬ладимир Ўевельков – “они, сын Ћоссера

јльгимантас ћасюлис — оллер

ёозас Ѕудрайтис – Ќиколс

“амара јкулова – √рета, невеста журналиста ’айнца –енке

¬ладислав —тржельчик – доктор ’айден

–омуальдас –аманаускас – ќлден

ѕаул Ѕуткевич – ‘рэнк

—танислав ћикульский – √амелин

’ейно ћандри – Ўульман

јнна “ихонова – ¬алери€, дочь Ћоссера

Ћеонид ярмольник

¬ладимир Ћаптев

7. –ейс 222

ƒлительность: 122 мин.

ѕроизводство: ———–, 1985

–ежиссер(ы): —ергей ћикаэл€н

¬ рол€х: Ћариса ѕол€кова, Ќиколай очнев, Ќиколай јлешин, јлександр Ѕабанов, ≈вгений яхонтов, √ерман атющенко, јлександр »ванов, јлександр олесников, ¬илнис Ѕекерис, √еоргий арельский, ¬италий ѕол€ков, јйвар —илиньш, ёрий Ўадрин, »рина Ѕелозерова, ¬алентин Ѕукин

—олистка балета и ее муж, профессиональный спортсмен, одновременно оказываютс€ в Ќью-…орке. ћуж просит у американских властей политического убежища. ќказавшись перед дилеммой – вернутьс€ на –одину или остатьс€ с мужем – молода€ женщина, несмотр€ на небывалый нажим сотрудников √осдепа, отказываетс€ стать невозвращенкой.

»стори€, котора€ легла в основу фильма: “¬ 1979-м году, во врем€ гастролей в Ќью-…орке, солист большого театра јлександр √одунов попросил политического убежища в —Ўј. Ќо его жена — балерина Ћюдмила ¬ласова отказалась остатьс€ в —Ўј, и вернулась в ———–”.

8. ќвод

ƒлительность: 210 мин.

ѕроизводство: ———–, 1980 г.

ƒрама

–ежиссЄр Ќиколай ћащенко

¬ главных рол€х

јндрей ’аритонов

—ергей Ѕондарчук

јнастаси€ ¬ертинска€

ѕо мотивам одноимЄнного романа Ётель Ћилиан ¬ойнич. Ќа фоне борьбы италь€нских патриотов против австрийских оккупантов за объединение и независимость »талии показан героизм и самоотверженность революционеров, их человечность, любовь, семейные отношени€.

9. арл ћаркс. ћолодые годы

ƒлительность 467 минут

ƒлительность 467 минут

ѕроизводство: ———–, √ƒ–, 1980 г.

»сторический фильм

–ежиссЄр Ћев улиджанов

¬ главных рол€х

¬енцеслав исев

–ената Ѕлюме

‘ильм рассказывает о политической ситуации в ≈вропе XIX века, об иде€х социализма, начавших приобретать попул€рность на фоне монархического засто€ и укреплени€ вли€ни€ капиталистов, дает возможность действительно узнать этого выдающегос€ человека, сформировать свой собственный взгл€д на его жизнь и идеи. —импатизиру€ ћарксу, улиджанов и его коллеги не пытаютс€ приукрасить его черты по меркам своего времени (что абсолютно не стесн€€сь проделывают режиссеры сегодн€) – они идут путем гораздо более сложным и благодарным. ќни провод€т зрител€ через реальность ≈вропы 19 века, чтобы зритель пон€л те черты ћаркса, которые оторвано от этой реальности показались бы странными, но тем самым позвол€€ оценить революционную ситуацию. артина показывает ћаркса не абстрактным, отдельным человеком, а как действительно только и существовал ћаркс – вместе с социалистическим движением ≈вропы того времени, вместе с иде€ми европейских интеллектуальных кругов и рабочих союзов, вместе с государственной политикой. Ѕез этого всего идеи ћаркса вообще не могут быть пон€ты, они воспринимаютс€ как плод его ума, тогда как на самом деле они – плод общественного движени€. ѕосмотрев ленту, невозможно продолжать утверждать, что ћаркс – сумасшедший фанат-одиночка.

ћетки: удивительное р€дом цензура правит бал тайны 21-го века тайны и загадки истории очевидное-неверо€тное. неизвестное об известном неверо€тно но факт. |

ƒневник спецназовца. ”никальный человеческий документ о второй чеченской войне |

ƒневник |

«…—коро в командировку. ¬ душе плохое предчувствие. ¬ отр€д пришли первые похоронки. —ожгли нашу колонну. ѕогибли наши реб€та. „ехи сожгли их заживо, контуженных, в Ѕ“–. омандиру колонны попали в голову. “ак началась дл€ нашего отр€да втора€ война. ” мен€ было муторно на душе и плохое предчувствие. я стал готовитьс€ к ней, просто знал, что нас ожидает».

«…—коро в командировку. ¬ душе плохое предчувствие. ¬ отр€д пришли первые похоронки. —ожгли нашу колонну. ѕогибли наши реб€та. „ехи сожгли их заживо, контуженных, в Ѕ“–. омандиру колонны попали в голову. “ак началась дл€ нашего отр€да втора€ война. ” мен€ было муторно на душе и плохое предчувствие. я стал готовитьс€ к ней, просто знал, что нас ожидает».

…‘эйсы получили информацию о каких-то шахидках. ћы туда выдвинулись, в это село, и вз€ли трЄх обкуренных баб. ќдной было лет сорок, она была у них вербовщица, главна€. ќни все трое были под наркотиком, потому что все нам улыбались. »х на базе допросили. —тарша€ сознаватьс€ ни в чЄм не хотела, а потом, когда ей в трусы электрошок засунули, стала говорить. —тало €сно, что они планировали сделать теракты, чтобы взорвать себ€ и много людей у нас дома. ” них документы и много чего нашли в доме. ћы их расстрел€ли, а трупы распылили тротилом, чтобы вообще следов никаких не было. ћне было это непри€тно, € до этого женщин не трогал и не убивал. Ќо они сами получили, на что напрашивались…»

—коро в командировку. ¬ душе плохое предчувствие. ¬ отр€д пришли первые похоронки. —ожгли нашу колонну. ѕогибли наши реб€та. „ехи сожгли их заживо, контуженных, в Ѕ“–. омандиру колонны попали в голову. “ак началась дл€ нашего отр€да втора€ война. ” мен€ было муторно на душе и плохое предчувствие. я стал готовитьс€ к ней, просто знал, что нас ожидает.

*****

¬друг с крыши дома заработал ѕ боевиков, один из наших заорал воврем€, чтобы € лег, пули прошли надо мной, слышно было их мелодичный полет. ѕацаны стали долбить в ответку, прикрыва€ мен€, € пополз. ¬се делалось инстинктивно, € хотел выжить и поэтому полз. огда дополз до них, стали стрел€ть в пулеметчика с подствольников. Ўифер разлетелс€, и он смолк, что с ним случилось, € не знаю. ћы отошли на исходные позиции.

ƒл€ мен€ это был первый бой, было страшно, не страшно только идиотам. —трах — это инстинкт самосохранени€, он помогает выжить. ѕомогают выжить и пацаны, которые попадают с тобой в переделку. —пали пр€мо на снегу, подложив под себ€ доски, прижавшись друг к другу. Ѕыл мороз и ветер. „еловек привыкает ко всему, выживает везде, в зависимости от подготовки и возможностей внутренних. –азвели костер и уложились возле него. Ќочью стрел€ли с подствольников по селу, спали посменно.

******

— утра мы снова пошли по тому же маршруту, и € вспоминал вчерашний бой. ¬идел тех местных, которые показывали боевикам дорогу. ќни молча смотрели на нас, мы на них. ” всех в глазах была ненависть и злость. ѕрошли улицу эту без вс€ких эксцессов. ¬ошли в центр села и стали двигатьс€ к больнице, где засели боевики.

ѕо дороге зачищали котельню. ¬сюду вал€лись оторванные пальцы и другие части тела, везде была кровь. ѕри подходе к больнице местные сказали, что у них есть пленный солдат, ему боевики сломали ноги и руки, чтобы он никуда не делс€. огда группа подошла к больнице, она была уже зан€та нашими войсками. Ќам дали охран€ть подвал с ранеными боевиками, там было около 30 человек.

я когда спустилс€ туда, там было много раненых боевиков-чеченцев. —реди них были и русские, за что они воевали против нас, € не знаю. Ќа мен€ смотрели с такой ненавистью и злостью, что рука сама сжимала автомат. я вышел оттуда, возле входа поставил нашего снайпера. » стали ждать дальнейших распор€жений. огда € сто€л возле подвала, ко мне подошли две женщины и просили отдать одного раненого им домой. я немного растер€лс€ от такого прошени€. Ќе знаю, почему € согласилс€ на это. я, наверно, не отвечу никогда. ћне и жаль было этих женщин, € и мог расстрел€ть его, но они спасли, местные, нашего раненого солдата. ћожет, взамен.

ѕосле этого приехал забирать этих раненых ћинюст. Ёто была действительно противна€ картина. ќни бо€лись заходить первыми в подвал и сказали, чтобы € заходил первым. ѕон€в, что омоновцам не грозит ничего, они стали вытаскивать их наружу, раздевать догола и сажать в автозак. Ќекоторые шли сами, некоторых били и тащили наверх. ќдин боевик вышел сам. ” него не было ступней, он шел на культ€пках, дошел до забора и потер€л сознание. ≈го избили, раздели догола и сунули в автозак. ћне не было их жаль, просто противно было смотреть на эту сцену.

*******

ћы вз€ли это село в кольцо, окопались пр€мо в поле. —нег, гр€зь и сл€коть, но окопались и заночевали. Ќочью осматривал позиции. ¬се мерзли, но лежали в своих окопах. C утра мы снова пошли в село, зачища€ по пути все дома. “ам земл€ кипела от пуль. Ќаш дозор отрезали как всегда. Ѕоевики пошли в атаку. ћы валили, как немцев в 41-м году. √ранатомЄтчик вообще выбежал перед ними, заорал: «¬ыстрел» и шарахнул по ним с гранатомета. ¬друг прибежал мой друг, снайпер, он был ранен в грудь и в голову.

“ам осталс€ ещЄ один из наших, ему прострелили обе ноги, и он лежал отстреливалс€. ћой друг свалилс€ мне на колени и прошептал: «Ѕратишка, спаси мен€. я умираю» — и затих. я вколол ему промедол. “олкнув его в плечо, говорю ему: «¬се нормально. “ы мен€ на дембель еще напоишь». —резав броник, € сказал двум стрелкам, чтобы они тащили его к дому, где были наши. ƒобежали до сетки, котора€ вместо забора раздел€ла рассто€ние между домами. »х настигла пулеметна€ очередь. ќдному пул€ попала в руку, другому в ноги. ј вс€ очередь легла как раз в моего друга, потому что он был посередине. ќни его оставили возле рабицы.

—обрав всех раненых, стали потихоньку отползать от дома, потому что дом уже рушилс€. ћы отстреливались на углу дома. Ќаши перекинули всех раненых через рабицу. ќсталось тело моего друга. ѕо нам снова открыли огонь. ћы залегли. ¬озле проема стены, куда мы заползали, пулемЄтчику, который нас прикрывал, пул€ попала в шею, он упал, весь в крови. ћы позже эвакуировали всех раненых по дороге, прикрывшись Ѕ“–ом. ћой друг скончалс€. Ёто мы узнали позже, а пока шел бой. ћы отстреливались.

*****

ћы на Ѕ“– отъехали на исходную. Ќочевали вместе с 1-й группой. ќни в бою потер€ли 7 человек, им было еще т€желей днем. ћы сели возле костра и молча все сушились. я достал пузырь чеховской водки, пом€нули молча и молча разбрелись спать кто куда. ¬се ждали завтрашнего дн€. ¬озле костра пацаны рассказывали про погибших в 1-й группе. “акого € никогда еще не видел и не слышал. Ётого героизма –осси€ не оценила, как и подвиг всех реб€т, воевавших в „ечне.

ћен€ поразили слова одного идиота-генерала. ≈го спросили, почему подводникам, затонувшим на « урске», семь€м выплатили по 700 тыс. рублей, а семь€м погибших в „ечне до сих пор ничего не выплатили. “ак он ответил, что это были незапланированные жертвы, а в „ечне — запланированные. «начит, мы, выполн€вшие свой долг в „ечне, мы уже запланированные жертвы. » таких уродов-генералов очень много. ¬сегда страдал просто солдат. » в армии всегда было два мнени€: тех, кто отдавал приказы, и тех, кто выполн€л их, а это мы.

*****

ѕереночевав, нам привезли поесть и нашу вод€ру — на немного сн€ла напр€жение вчерашнего бо€. ѕерегруппировавшись, мы вошли в село по прежним маршрутам. ћы шли по следам вчерашнего бо€. ¬ доме, где мы находились, выгорело все. ругом было много крови, отстрел€нных гильз, разорванные бронежилеты. «айд€ за свой дом, мы нашли трупы боевиков.

ќни были спр€таны в €мах в кукурузе. ¬ одном из подвалов нашли раненых наемников. ќни были из ћосквы, с ѕитера, с ѕерми. ќни кричали нам, чтобы их не убивали, у них семьи, дети дома. ј мы как будто из детдома сбежали в эту дыру. ћы их всех расстрел€ли. ¬ыезжали из села ночью. ¬се горело и тлело. “ак еще одно село стерла война. Ќа душе было мрачное ощущение от увиденного. «а тот бой боевики потер€ли 168 человек.

*****

я до того замерз, что рук не мог выт€нуть из карманов. то-то достал фл€жку спирта и предложил согретьс€, надо было его только разбавить. ћы послали к арыку двоих. ќдин стал воду набирать, другой осталс€ на прикрытии. » в это врем€ навстречу им спустилось человек 15 боевиков. –ассто€ние было метров 25—30, были сумерки, и все было видно. ќни шли смело в открытую и без дозора. ќни ошалели, увидев нас, и встали. Ќаши кинулись к нам обратно. Ѕоевики не стрел€ли. я стал будить реб€т.

ћы ударили первыми из ѕ¬“. Ќачалс€ бой. я сел возле переднего колеса Ѕ“–а и стал стрел€ть. «аработал пулеметчик наш, ударил танк, боевики стали отступать. ” них было много раненых и убитых. Ќаводчик танка в темноте не ориентировалс€, и € побежал к нему и попал под выстрел танка. ћен€ здорово контузило. я не мог прийти в себ€ минут 20. ћен€ оттащили.

я подполз к пулеметчику и отстреливались с ним. ” нас был плотный огонь. ¬ ответку боевики по танку из гранатомета попали перед ним в бугор. Ќо если в него не попали, давай стрел€й дальше. Ѕой шел около часа. ”тром мы обалдели, перед нами были кровавые дорожки. ќни т€нули своих. ќторванные части тела — это мы с ѕ¬“ покрошили их. ћы подбежали и стали собирать трофеи — автоматы, гранатометы, разгрузки. Ќеожиданно раздались выстрелы и разрывы гранат. ќказываетс€, боевики-раненые, попавшие к нам в засаду. — т€желыми ранеными были 2 уцелевших боевика, и они себ€ вместе с ранеными взорвали.

Ётой ночью была попытка прорватьс€ мелкой группы из 3 человек. ќни вышли на нашу группу, их остановил дозорный, спросив у них пароль в темноте, они в него кинули гранату, она, отскочив от дерева, упала р€дом с расположением группы, и оттуда сразу заработал ѕ , пулемЄтчик тоже ударил по этой группе со своего ѕ . ќни были все изрешеченными. Ќаутро прибежали «звезды экрана» — омоновцы, через которых они прошли незаметно, и стали позировать с трупами боевиков и фотографироватьс€. озлы…

*****

¬ отр€де по€вилось много пустых кроватей со свечами и фотками реб€т. ¬ отр€де мы пом€нули всех и вспомнили их живыми. Ќа душе было т€жко. ѕотер€в своих реб€т, мы остались живы. —идели, гул€ли вместе, а теперь их нет. ќстались только одни воспоминани€. Ѕыл человек, и теперь его нет. ¬от р€дом щелкала эта смерть зубами и забрала себе, кто ей понравилс€. »ногда привыкаешь к мысли, что сам окажешьс€ когда-нибудь там и твое тело превратитс€ в прах. »ногда хочетс€ ощутить своего друга р€дом, посидеть, отвиснуть, а его нет, остались лишь одни съемки, где лица их, живых. ¬се были отличные парни, и если мы их забудем, они точно умрут. ќтдыхайте вечно, братишки. ћы вас не забудем, когда-нибудь там увидимс€.

ѕо рации командира 2-й группы, вышел один боевик, что јллаху все видней и он видит, кто воюет за веру, и стало €сно, что наш братишка погиб. ћы пошли по ихнему маршруту, командир отр€да орал, чтобы мы шли быстрей, но по нам долбили с 2-х сторон — с леса и с соседней улицы. ћы шли сквозь дома. –азбившись на группы, мы пошли вперед.

—лышно было, что бой идет где-то впереди. ’отели выйти на огороды, но по нам оп€ть ударили из леса с граника. ¬друг впереди нас мелькнули тени. ќдна в окне, друга€ метнулась в подвал. я машинально бросил туда гранату, опченый очередью ударил по окнам. огда пошли смотреть результаты, там было 2 трупа — дед да бабка. Ќе повезло. Ѕыла еще одна попытка прорватьс€, но она тоже ничего не дала. “рупы (духов) потом порезали: уши, носы. —олдаты озверели от всего происход€щего.

*****

— утра нас вызвали в штаб с моим другом. “ам сказали, что на сопровождение. ћы недовольные пошли в штаб, потому что через 2 часа отходила колонна, а нас отправл€ли на какое-то сопровождение. ћы пришли туда, и генерал-майор дивизии нашей вручил нам первые награды — медаль … за спецоперацию еще в окт€бре 1999 г. ƒл€ нас это было неожиданностью. ѕовесив на грудь, мы тронулись колонной. «аплатив проводнице сверху 500 рублей, мы забились в вагон. –азложив все свои вещи, мы, бросив медали в стакан с водкой, стали обмывать их. “ретьим тостом пом€нули погибших реб€т, и каждый уснул, где мог. ”ж слишком дл€ нас т€жела€ была та командировка.

******

ѕосле всего пережитого € стал сильно бухать. „асто стали скандалить с женой, хот€ она была беременна€, € все равно отрывалс€ на полную катушку. я не знал, что со мной будет в следующей командировке. — моим другом, который поселилс€ у мен€, мы отрывались по полной. я даже и не пыталс€ остановитьс€. ¬нутри у мен€ надломилось, и € стал холодно относитьс€ ко всему. ƒомой приходил ночью и навеселе.

∆ена все больше расстраивалась, и мы ругались. ќна плакала. я ее даже успокоить не мог. ƒни близились к новой командировке, и € остановитьс€ не мог, € не знал, что там будет. ћне трудно описывать этот период, потому что он был весь на противоречи€х, эмоци€х, ссорах и переживани€х. ќсобенно последний день перед командировкой. я поехал на базу, там мы налупились и пробухали до утра.

ƒомой € €вилс€ часов в семь утра, до отъезда было 1,5 часа. ќткрыв дверь, € сразу от жены получил пощечину. ќна прождала мен€ всю ночь, стол собрала даже. я молча вз€л вещи и ушел на поезд, даже не попрощавшись. —лишком много было ссор и переживаний за этот период. ¬ поезде наша смена гул€ла, € лежал на полке и осознавал все происшедшее со мной. Ѕыло т€жко и больно внутри, а прошлого уже не вернуть и не исправить, и это еще больней отдавалось…

******