-ћетки

афины бессмертие бог вознесенский врем€ выворачивание доос извести€ или инсайдаут к.кедров капица кацюба кгб кедров компьютер_любви константин кедров константин_кедров космос культура любимов любовь ма€ковский метакод метаметафора мистери€ ненасилие нобелевска€ нобель павич палиндром париж парщиков пастернак поэзи€ пушкин росси€ сапгир свобода сократ сталин таганка толстой хвост хвостенко хлебников христос челищев эйнштейн юнеско

-ѕриложени€

ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст

ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ

ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни- “оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов“оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов

-–езюме

кедров константин јлександрович

- ѕрофесси€ поэт философ

-÷итатник

»гра в ѕусси по научному - (0)

«р€ девчЄнки группы ѕусси-–айт ¬ы задумали в неЄ играйт Ёто ваше нежное устройство ¬ызывает нервн...

Ѕез заголовка - (0)константин кедров lavina iove Ћавина лав Ћав-ина love 1999 онстантин едров http://video....

нобелевска€ номинаци€ - (0). едров :метаметафора доос метакод едров, онстантин јлександрович ћатериал из –усской ¬икисла...

Ѕез заголовка - (0)доос кедров кедров доос

Ѕез заголовка - (0)вознесенский кедров стрекозавр и стихозавр

-—сылки

-¬идео

- дуэт кедров и вознесенский

- —мотрели: 331 (0)

- ткаченко о кедрове

- —мотрели: 32 (0)

- кедров сапгир холин вознесенский кацюба

- —мотрели: 47 (0)

- презентаци€ јнталогии ѕќ ƒќќ—

- —мотрели: 10 (0)

-‘отоальбом

- нобелевска€

- 17:08 23.04.2008

- ‘отографий: 5

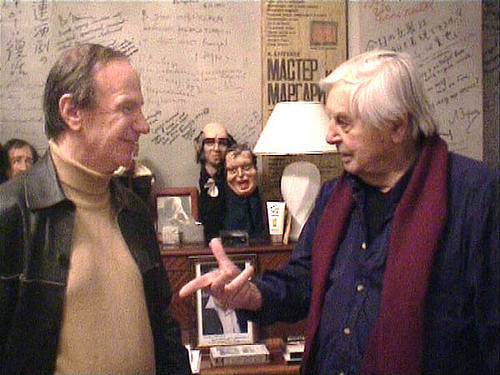

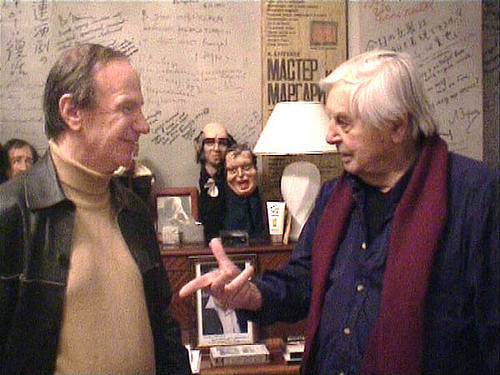

- константин кедров и андрей вознесенский

- 03:00 01.01.1970

- ‘отографий: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписи с меткой таганка

(и еще 668 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

афины бессмертие бог вознесенский врем€ выворачивание доос извести€ или инсайдаут к.кедров капица кацюба кгб кедров компьютер_любви константин кедров константин_кедров космос культура любимов любовь ма€ковский метакод метаметафора мистери€ москва ненасилие нобель павич палиндром париж парщиков пастернак поэзи€ пушкин росси€ сапгир свобода сократ сталин таганка толстой хвост хвостенко хлебников христос челищев эйнштейн юнеско

¬спомина€ ¬алери€ «олотухина |

ƒневник |

¬спомина€ ¬алери€ «олотухина

я люблю “аганку ёри€ Ћюбимова. Ёто единственный театр, который мне близок. ¬ нем все задействованы и все участвуют, но в то же врем€ пон€тно: не будет Ћюбимова, и все исчезнет. Ќо обожание ¬ысоцкого, ставшее не только таганским, но и общенациональным ритуалом, мен€ всегда раздражало и раздражает. ќн был прекрасен в роли —видригайлова и совсем никакой в роли √амлета. Ќо говорить об этом не положено, поэтому лучше о живом «олотухине, чем о мертвом ¬ысоцком.

“ак получилось, что свои мемуары автор подарил мне у мен€ дома, где он сидел в том же кресле, в котором обычно сиживал и Ћюбимов. “роица Ћюбимов Ц ¬ысоцкий Ц «олотухин сегодн€, благодар€ «олотухину, пополнилась четвертой, женской ипостасью Ц »риной Ћинд. ак раз в эти дни ее звезда пылает €рче обычного. я знаю, что в театре есть очень талантлива€ Ћариса ћаслова, о которой почему-то говор€т мало. «наю, что ‘еликс јнтипов совсем не зр€ получил недавно народного. » все же «олотухин сегодн€ р€дом с Ћюбимовым Ц лицо театра.

ак трудно быть мифом, а он им стал. ћиф, пишущий мемуары (Ђмолитва Ц зар€дкаї), Ц это что-то. ƒумаю, что и ¬ысоцкий, доживи он до наших дней, отложил бы гитару и за компьютер. »ли все же за перо? »ли за машинку. —равниваю прозу ¬ысоцкого с дневниковой прозой «олотухина. ” дневника есть великое преимущество Ц он не об€зан быть хорошо написан. Ќиколай II записывает в дни революции: Ђ”бил воронуї. » все читают, потому что последний царь написал. «олотухин Ђбьет воронї на каждой странице или даже в каждом втором абзаце. ѕочему-то на какой странице ни открою, все про интервью в Ђ—ѕ»ƒ-»нфої. Ќу, не читал € Ђ—ѕ»ƒ-»нфої и не собираюсь читать.

«олотухин, торгующий своими книгами в вестибюле театра, мне гораздо интереснее, чем он же в постели с кем бы то ни было. стати, может, это уж совсем неприлично, но на сцене он еще интереснее. » в Ђ“еатральном романеї в роли прототипа —таниславского, и в Ђ∆иваго Ц докторї в роли ∆иваго, и в Ђћарат Ц —адї в роли де —ада. ” мен€ всегда сжимаетс€ сердце, когда он там идет наверху по какой-то дощечке, да еще и перелетает на канате через сцену. ѕарадокс, но шестидес€тилетний «олотухин всю эту акробатику освоил, а »рина Ћинд однажды упала и повредила позвоночник. ѕосплетничаю в стиле самих мемуаров. ќтъезжаем мы с Ћюбимовым от театра, и видим Ц идет Ћинд, а за ней «олотухин. ЂЌадо же, еще год назад впереди шел он, а сзади семенила Ћинд. ј теперь она уже королева, а он за ней едва поспеваетї. «амечание маэстро мен€ весьма позабавило. ј поскольку на “аганке такими наблюдени€ми вслух обмениваютс€, и «олотухин в своих мемуарах ничего такого не упускает, то почему же не привести.

ќднажды Ћюбимова спросили на пресс-конференции: Ђ¬ чем «олотухин выходит торговать своими книгами в дни спектакл€?ї Ц Ђ¬ чем играет, в том и торгуетї, Ц ответил ёрий ѕетрович. ћне кажетс€, что «олотухин один из немногих, кто не только отважилс€ перекинуть мосточек из легендарного, но уже прошлого, и перескочить, как по канату, в сегодн€. ≈го писание откровенных мемуаров, его торговл€ книгами в фойе, его Ђмолитва Ц зар€дкаї Ц это верные ходы чуткого актера, понимающего, что врем€ пишет другие пьесы и играет другие роли. ¬от ‘еликс јнтипов мемуары не пишет, но рассказал мне в јфинах на премьере спектакл€ Ђ—ократа / ќракулї, как Ўем€кин стал стрел€ть в самолете холостыми патронами. » добавил с улыбкой: ЂЁто стиль “аганкиї. «олотухин осваивает новый стиль. “еперь пить, глотать наркотики и палить холостыми в стюардесс немодно. ћодно молитьс€ и отливать колокола. ќн и отливает, не жале€ олова и меди и барабанных перепонок. ќтливает, как поет, и поет, как отливает.

—егодн€ вс€ театральна€ ћосква уверена, что де была “аганка и после раскола умерла. ƒа ничего подобного. ѕредставьте себе, что на небе исчезнут все созвезди€. ќстанетс€ только луна и парочка-тройка звезд. ƒумаете, на них смотреть перестанут? — еще с большим интересом станут рассматривать. Ќадо же, луна еще светит! Ќадо же, —ириус еще си€ет. ј ведь все другие давно погасли. ћне лично нынешние спектакли Ћюбимова нрав€тс€ больше, чем прошлые. онечно, –онинсон и ƒемидова украшали сцену. Ќо вот Ђиных уже нет, а те далечеї, а спектакли стали сложнее и интереснее. Ћюбимов есть Ћюбимов. ќн и с куклами бы ставил. Ќо лучше все же с «олотухиным, с јнтиповым, с Ћинд, с ћасловой. “еатр Ц это непрерывное единоборство режиссеров с актерами. «олотухин это пон€л. ќн оказалс€ самым мудрым из славной пле€ды. ≈диноборство единоборством, а Ђрежиссер всегда правї. ќ, с каким сарказмом произнос€т эту фразу актеры. Ќо лишь немногие понимают, что кроме сарказма, здесь есть еще истина. «олотухин один из этих немногих.

—егодн€ недавно еще гор€чие подробности раскола “аганки стали уже историей. ≈сть Ћюбимов Ц есть театр Ћюбимова. ’оть дроби, хоть в порошок перемалывай, но если есть хоть частица Ћюбимова, значит театр уцелел. Ђ акое врем€ на дворе, таков месси€ї. ћессией “аганки стал ¬ысоцкий. Ќу, а бог-отец, конечно, Ћюбимов. ” √убенко, пон€тное дело, амплуа »уды. Ќу, а каким апостолом стал «олотухин, судить не берусь. ћне он напоминает ‘ому. ј его мемуары навевают легендарный мотив: Ђ“аганка, погибли молодость, талант. “аганка, € твой бессменныйЕї

«олотухин приходил ко мне домой дважды, один и с Ћинд слушать мою драму √олоса. ѕотом этот жуткий третий раскол “аганки. Ёто уже не драма-“–ј√≈ƒ»я.....

1

я люблю “аганку ёри€ Ћюбимова. Ёто единственный театр, который мне близок. ¬ нем все задействованы и все участвуют, но в то же врем€ пон€тно: не будет Ћюбимова, и все исчезнет. Ќо обожание ¬ысоцкого, ставшее не только таганским, но и общенациональным ритуалом, мен€ всегда раздражало и раздражает. ќн был прекрасен в роли —видригайлова и совсем никакой в роли √амлета. Ќо говорить об этом не положено, поэтому лучше о живом «олотухине, чем о мертвом ¬ысоцком.

“ак получилось, что свои мемуары автор подарил мне у мен€ дома, где он сидел в том же кресле, в котором обычно сиживал и Ћюбимов. “роица Ћюбимов Ц ¬ысоцкий Ц «олотухин сегодн€, благодар€ «олотухину, пополнилась четвертой, женской ипостасью Ц »риной Ћинд. ак раз в эти дни ее звезда пылает €рче обычного. я знаю, что в театре есть очень талантлива€ Ћариса ћаслова, о которой почему-то говор€т мало. «наю, что ‘еликс јнтипов совсем не зр€ получил недавно народного. » все же «олотухин сегодн€ р€дом с Ћюбимовым Ц лицо театра.

ак трудно быть мифом, а он им стал. ћиф, пишущий мемуары (Ђмолитва Ц зар€дкаї), Ц это что-то. ƒумаю, что и ¬ысоцкий, доживи он до наших дней, отложил бы гитару и за компьютер. »ли все же за перо? »ли за машинку. —равниваю прозу ¬ысоцкого с дневниковой прозой «олотухина. ” дневника есть великое преимущество Ц он не об€зан быть хорошо написан. Ќиколай II записывает в дни революции: Ђ”бил воронуї. » все читают, потому что последний царь написал. «олотухин Ђбьет воронї на каждой странице или даже в каждом втором абзаце. ѕочему-то на какой странице ни открою, все про интервью в Ђ—ѕ»ƒ-»нфої. Ќу, не читал € Ђ—ѕ»ƒ-»нфої и не собираюсь читать.

«олотухин, торгующий своими книгами в вестибюле театра, мне гораздо интереснее, чем он же в постели с кем бы то ни было. стати, может, это уж совсем неприлично, но на сцене он еще интереснее. » в Ђ“еатральном романеї в роли прототипа —таниславского, и в Ђ∆иваго Ц докторї в роли ∆иваго, и в Ђћарат Ц —адї в роли де —ада. ” мен€ всегда сжимаетс€ сердце, когда он там идет наверху по какой-то дощечке, да еще и перелетает на канате через сцену. ѕарадокс, но шестидес€тилетний «олотухин всю эту акробатику освоил, а »рина Ћинд однажды упала и повредила позвоночник. ѕосплетничаю в стиле самих мемуаров. ќтъезжаем мы с Ћюбимовым от театра, и видим Ц идет Ћинд, а за ней «олотухин. ЂЌадо же, еще год назад впереди шел он, а сзади семенила Ћинд. ј теперь она уже королева, а он за ней едва поспеваетї. «амечание маэстро мен€ весьма позабавило. ј поскольку на “аганке такими наблюдени€ми вслух обмениваютс€, и «олотухин в своих мемуарах ничего такого не упускает, то почему же не привести.

ќднажды Ћюбимова спросили на пресс-конференции: Ђ¬ чем «олотухин выходит торговать своими книгами в дни спектакл€?ї Ц Ђ¬ чем играет, в том и торгуетї, Ц ответил ёрий ѕетрович. ћне кажетс€, что «олотухин один из немногих, кто не только отважилс€ перекинуть мосточек из легендарного, но уже прошлого, и перескочить, как по канату, в сегодн€. ≈го писание откровенных мемуаров, его торговл€ книгами в фойе, его Ђмолитва Ц зар€дкаї Ц это верные ходы чуткого актера, понимающего, что врем€ пишет другие пьесы и играет другие роли. ¬от ‘еликс јнтипов мемуары не пишет, но рассказал мне в јфинах на премьере спектакл€ Ђ—ократа / ќракулї, как Ўем€кин стал стрел€ть в самолете холостыми патронами. » добавил с улыбкой: ЂЁто стиль “аганкиї. «олотухин осваивает новый стиль. “еперь пить, глотать наркотики и палить холостыми в стюардесс немодно. ћодно молитьс€ и отливать колокола. ќн и отливает, не жале€ олова и меди и барабанных перепонок. ќтливает, как поет, и поет, как отливает.

—егодн€ вс€ театральна€ ћосква уверена, что де была “аганка и после раскола умерла. ƒа ничего подобного. ѕредставьте себе, что на небе исчезнут все созвезди€. ќстанетс€ только луна и парочка-тройка звезд. ƒумаете, на них смотреть перестанут? — еще с большим интересом станут рассматривать. Ќадо же, луна еще светит! Ќадо же, —ириус еще си€ет. ј ведь все другие давно погасли. ћне лично нынешние спектакли Ћюбимова нрав€тс€ больше, чем прошлые. онечно, –онинсон и ƒемидова украшали сцену. Ќо вот Ђиных уже нет, а те далечеї, а спектакли стали сложнее и интереснее. Ћюбимов есть Ћюбимов. ќн и с куклами бы ставил. Ќо лучше все же с «олотухиным, с јнтиповым, с Ћинд, с ћасловой. “еатр Ц это непрерывное единоборство режиссеров с актерами. «олотухин это пон€л. ќн оказалс€ самым мудрым из славной пле€ды. ≈диноборство единоборством, а Ђрежиссер всегда правї. ќ, с каким сарказмом произнос€т эту фразу актеры. Ќо лишь немногие понимают, что кроме сарказма, здесь есть еще истина. «олотухин один из этих немногих.

—егодн€ недавно еще гор€чие подробности раскола “аганки стали уже историей. ≈сть Ћюбимов Ц есть театр Ћюбимова. ’оть дроби, хоть в порошок перемалывай, но если есть хоть частица Ћюбимова, значит театр уцелел. Ђ акое врем€ на дворе, таков месси€ї. ћессией “аганки стал ¬ысоцкий. Ќу, а бог-отец, конечно, Ћюбимов. ” √убенко, пон€тное дело, амплуа »уды. Ќу, а каким апостолом стал «олотухин, судить не берусь. ћне он напоминает ‘ому. ј его мемуары навевают легендарный мотив: Ђ“аганка, погибли молодость, талант. “аганка, € твой бессменныйЕї

«олотухин приходил ко мне домой дважды, один и с Ћинд слушать мою драму √олоса. ѕотом этот жуткий третий раскол “аганки. Ёто уже не драма-“–ј√≈ƒ»я.....

1

|

ћетки: золотухин кедров таганка любимов |

¬семирный день поцелу€ |

ƒневник |

|

ћетки: поцелуй таганка кедров любимов вознесенский |

«везда бессмыслицы над “аганкой |

ƒневник |

«везда бессмыслицы над “аганкой

едров-„елищев

ёрий Ћюбимов мог бы сказать о своей новой театр-феерии словами геро€ пьесы: Ђћен€ интересуют только три вещи: Ѕог, ¬рем€ и —мертьї. ѕоскольку все три всегда были и навсегда останутс€ непон€тными, их ман€ща€ и отпугивающа€ прит€гательность круче всех интриг и сюжетов. —начала о Ѕоге. Ѕогословское открытие обэриута јлександра ¬веденского: Ђ¬озможно, всюду Ѕогї. Ѕог, как возможность. Ћюбимов это почувствовал еще и по-режиссерски. ¬едь режиссер в этом смысле Ц бог. ќн присутствует в любом неожиданном повороте сюжета, как посто€нна€ творческа€ возможность. ¬озможно, всюду Ѕог. ¬сюду возможен неожиданный режиссерский ход.

Ќо не спешите умил€тьс€. ƒл€ јлександра ¬веденского, арестованного и высланного в ’арьков, а затем сгинувшего на этапе во врем€ транспортировки в первый же год войны, возможность Ѕога Ц это, прежде всего, возможность гибели. —корее всего, его просто расстрел€ли в пути, поскольку все подозрительные лица в первый год войны попали в расстрельный список. ѕрощай, небо! ѕрощай, солнце. ѕрощай, жизнь. Ётот лейтмотив ¬веденского в спектакле присутствует посто€нно, как неожиданное дл€ обэриута, совсем традиционное восклицание Ђ√осподи, помилуй насї. Ќо не просто восклицание. ѕри этом вдруг разверзаетс€ и уходит вниз земл€-сцена. » так же неожиданно вдруг вздыбливаетс€ вверх. я увидел такое впервые. —цена превратилась в черно-белые клавиши ро€л€, на котором играют что-то великое. „ерные клавиши Ц провалы могил и белые Ц вздыбленные холмы. » непон€тно, то ли погребают и опускают в могилы множество белых трупов Ц скульптур из папье-маше, то ли, наоборот, мертвые встают из могил, превраща€сь в живых людей.

ѕри этом в обнимку со скульптурными манекенами сталинского пионерлагер€ живые герои выгл€д€т бабочками, только что выпорхнувшими из этих мертвых личинок-скульптур. “о ли, наоборот, готовые окуклитьс€ в гипсовых истуканов.

„еловек, сошедший со знаменитого саркастического автопортрета ћалевича, где затравленный супрематист изобразил себ€ в стилистике ƒюрера, читает стихи ¬веденского, ’армса, ќлейникова, «аболоцкого. Ќет, не называйте это стихами. Ёто считалки, бормоталки, пыталки, что-то рыдающее и пл€шущее, пл€шущее и рыдающее. ƒаже капитул€нтский стишок «аболоцкого, когда, спаса€сь от верной гибели, он стал выдавливать из себ€ некое подобие советского поэта, звучит, захлебыва€сь в сарказме. Ђ«ачарована, заколдована, с ветром в поле когда-то повенчанаї, Ц все это звучит в пл€совом ритме под нервный тик музыки ¬ладимира ћартынова и саркастический перепл€с ансамбл€ “ать€ны √ринденко. “риумвират Ћюбимов Ц ћартынов Ц √ринденко существует уже дес€ть лет. » это тоже один из режиссерских ходов Ћюбимова. ќн всегда умеет находить то, что ему созвучно и нужно. ¬спомним прошлый триумвират: Ћюбимов Ц ¬ысоцкий Ц Ѕоровский. Ёто становитс€ вполне сопоставимым по энергетике. я не раз возмущалс€, да и теперь возмущаюсь тем, что музыка заглушает треть, если не половину текста. Ћадно, когда это просто текст, а если это текст ¬веденского и без того заглушенный временем? Ќо каждый раз шепчу себе: Ђ—мирись, гордый человекї. —мирись и убедись, что гениальность Ц это умение приносить в жертву многое. ¬ том числе и гениальный текст. ƒа, музыка заглушает. ƒа, многое непон€тно, а то и просто неразборчиво. ƒа, каждый актер в отдельности как бы не существует, превратись в деталь живого сценического горельефа. Ќо зато горельеф навечно.

Ц ак хотите, ёрий ѕетрович, но слишком много всего. «рение и слух не справл€ютс€, Ц говорит один из сподвижников, когда мы по традиции удалились в легендарный таганский кабинет Ћюбимова.

Ц ’а-ха, мне всегда это говорили! Ц парирует довольный мэтр, доеда€ подгоревшую гречневую кашу (все, что осталось в театральном буфете). Ц ƒавайте лучше водочки выпьем, вон там, под столом, припр€тана. ј вы, если хотите, конь€чок или виски. то чего хочет.

Ц ѕохоже, что вы создали мистическую трагедию, Ц говорю €.

Ц ’а-ха, была оптимистическа€ трагеди€, будет мистическа€.

то-то замечает, что эта постановка сильнее позапрошлой премьеры Ц Ђ‘аустаї.

Ц Ёто посильнее, чем Ђ‘аустї √ете, Ц смеетс€ ёрий ѕетрович.

ј что, пожалуй, ¬веденский покруче √ете. ’’-й век в –оссии это вам не ’I’-й в √ермании.

” мен€ такое ощущение, что € все еще беседую с ёрием ѕетровичем о премьере Ђ»дите и остановите прогрессї. ¬от ведь еще финал Ц когда сцена вдруг ступеньками не то уходит вниз, не то поднимаетс€ вверх. «амолкли крики. «аткнулась музыка. » с тихим шипением над сценой начинает раскачиватьс€ знаменита€ «везда бессмыслицы ¬веденского и Ћюбимова. ќна похожа одновременно на ма€тник и ЌЋќ. –аскачиваетс€, отсчитывает что-то свое, бессмысленное, в наступившей тьме. » когда она перестает шипеть, светить и качатьс€, мы все отчетливо понимаем, что Ѕог уже наступил.

–усский курьер, 22 апрел€ 2004 года

едров-„елищев

ёрий Ћюбимов мог бы сказать о своей новой театр-феерии словами геро€ пьесы: Ђћен€ интересуют только три вещи: Ѕог, ¬рем€ и —мертьї. ѕоскольку все три всегда были и навсегда останутс€ непон€тными, их ман€ща€ и отпугивающа€ прит€гательность круче всех интриг и сюжетов. —начала о Ѕоге. Ѕогословское открытие обэриута јлександра ¬веденского: Ђ¬озможно, всюду Ѕогї. Ѕог, как возможность. Ћюбимов это почувствовал еще и по-режиссерски. ¬едь режиссер в этом смысле Ц бог. ќн присутствует в любом неожиданном повороте сюжета, как посто€нна€ творческа€ возможность. ¬озможно, всюду Ѕог. ¬сюду возможен неожиданный режиссерский ход.

Ќо не спешите умил€тьс€. ƒл€ јлександра ¬веденского, арестованного и высланного в ’арьков, а затем сгинувшего на этапе во врем€ транспортировки в первый же год войны, возможность Ѕога Ц это, прежде всего, возможность гибели. —корее всего, его просто расстрел€ли в пути, поскольку все подозрительные лица в первый год войны попали в расстрельный список. ѕрощай, небо! ѕрощай, солнце. ѕрощай, жизнь. Ётот лейтмотив ¬веденского в спектакле присутствует посто€нно, как неожиданное дл€ обэриута, совсем традиционное восклицание Ђ√осподи, помилуй насї. Ќо не просто восклицание. ѕри этом вдруг разверзаетс€ и уходит вниз земл€-сцена. » так же неожиданно вдруг вздыбливаетс€ вверх. я увидел такое впервые. —цена превратилась в черно-белые клавиши ро€л€, на котором играют что-то великое. „ерные клавиши Ц провалы могил и белые Ц вздыбленные холмы. » непон€тно, то ли погребают и опускают в могилы множество белых трупов Ц скульптур из папье-маше, то ли, наоборот, мертвые встают из могил, превраща€сь в живых людей.

ѕри этом в обнимку со скульптурными манекенами сталинского пионерлагер€ живые герои выгл€д€т бабочками, только что выпорхнувшими из этих мертвых личинок-скульптур. “о ли, наоборот, готовые окуклитьс€ в гипсовых истуканов.

„еловек, сошедший со знаменитого саркастического автопортрета ћалевича, где затравленный супрематист изобразил себ€ в стилистике ƒюрера, читает стихи ¬веденского, ’армса, ќлейникова, «аболоцкого. Ќет, не называйте это стихами. Ёто считалки, бормоталки, пыталки, что-то рыдающее и пл€шущее, пл€шущее и рыдающее. ƒаже капитул€нтский стишок «аболоцкого, когда, спаса€сь от верной гибели, он стал выдавливать из себ€ некое подобие советского поэта, звучит, захлебыва€сь в сарказме. Ђ«ачарована, заколдована, с ветром в поле когда-то повенчанаї, Ц все это звучит в пл€совом ритме под нервный тик музыки ¬ладимира ћартынова и саркастический перепл€с ансамбл€ “ать€ны √ринденко. “риумвират Ћюбимов Ц ћартынов Ц √ринденко существует уже дес€ть лет. » это тоже один из режиссерских ходов Ћюбимова. ќн всегда умеет находить то, что ему созвучно и нужно. ¬спомним прошлый триумвират: Ћюбимов Ц ¬ысоцкий Ц Ѕоровский. Ёто становитс€ вполне сопоставимым по энергетике. я не раз возмущалс€, да и теперь возмущаюсь тем, что музыка заглушает треть, если не половину текста. Ћадно, когда это просто текст, а если это текст ¬веденского и без того заглушенный временем? Ќо каждый раз шепчу себе: Ђ—мирись, гордый человекї. —мирись и убедись, что гениальность Ц это умение приносить в жертву многое. ¬ том числе и гениальный текст. ƒа, музыка заглушает. ƒа, многое непон€тно, а то и просто неразборчиво. ƒа, каждый актер в отдельности как бы не существует, превратись в деталь живого сценического горельефа. Ќо зато горельеф навечно.

Ц ак хотите, ёрий ѕетрович, но слишком много всего. «рение и слух не справл€ютс€, Ц говорит один из сподвижников, когда мы по традиции удалились в легендарный таганский кабинет Ћюбимова.

Ц ’а-ха, мне всегда это говорили! Ц парирует довольный мэтр, доеда€ подгоревшую гречневую кашу (все, что осталось в театральном буфете). Ц ƒавайте лучше водочки выпьем, вон там, под столом, припр€тана. ј вы, если хотите, конь€чок или виски. то чего хочет.

Ц ѕохоже, что вы создали мистическую трагедию, Ц говорю €.

Ц ’а-ха, была оптимистическа€ трагеди€, будет мистическа€.

то-то замечает, что эта постановка сильнее позапрошлой премьеры Ц Ђ‘аустаї.

Ц Ёто посильнее, чем Ђ‘аустї √ете, Ц смеетс€ ёрий ѕетрович.

ј что, пожалуй, ¬веденский покруче √ете. ’’-й век в –оссии это вам не ’I’-й в √ермании.

” мен€ такое ощущение, что € все еще беседую с ёрием ѕетровичем о премьере Ђ»дите и остановите прогрессї. ¬от ведь еще финал Ц когда сцена вдруг ступеньками не то уходит вниз, не то поднимаетс€ вверх. «амолкли крики. «аткнулась музыка. » с тихим шипением над сценой начинает раскачиватьс€ знаменита€ «везда бессмыслицы ¬веденского и Ћюбимова. ќна похожа одновременно на ма€тник и ЌЋќ. –аскачиваетс€, отсчитывает что-то свое, бессмысленное, в наступившей тьме. » когда она перестает шипеть, светить и качатьс€, мы все отчетливо понимаем, что Ѕог уже наступил.

–усский курьер, 22 апрел€ 2004 года

|

ћетки: таганка |

јндрей ¬ознесенский о . едрове и его поэзии на “аганке |

ƒневник |

" огда то было сказано, что ≈сенин орган. ќн орган чувства. ќн уже не человек-это орган. ќрган поэзии сегодн€ это онстантин едров..."

|

ћетки: вознесенский кедров таганка есенин орган поэзи€ |

онстантин едров на сайте “аганки ёри€ Ћюбимова |

ƒневник |

http://taganka.theatre.ru/history/authors/kedrov/

[http://taganka.theatre.ru/history/performance/sokrat/]

“еатр после тирана

”же отыграна игра и умерли давно актеры

ј сцена всЄ ещЄ гола

» ждет другого режиссЄра

Ќо и другой когда придет

Ќе сможет отыграть те роли

ќни отыграны до боли

ј боль когда-нибудь пройдет

“огда и вылезут на сцену

‘игл€ры

лоуны

ѕажи

ѕереиграют нашу пьесу

» передразн€т нашу жизнь

» может быть из-за кулисы

я выйду как выходит “ень

» все актеры и актрисы

”йдут за мной в глухую тень

» в занавесе встрепенетс€

ћо€ минувша€ печаль

» зал внезапно содрогнетс€

ќтча€нием из отчайньЕ

» может быть над ћейерхольдом

ќденетс€ в последний траур

» это траурное небо

» этот черный тротуар

» может быть умрет ћихоэлс

Ќадев корону из ремл€

» в горностаевых сугробах

”тонет тело орол€

» в судорогах “аиров

ќп€ть над оонен замрет

¬сЄ замерло всЄ затаилось

¬сЄ умерло

всЄ не умрет

Ћюбыми средствами любыми

¬ы выиграете »грой

Ќа сцену вырветс€ Ћюбимов

» проиграет вашу роль

|

ћетки: любимов таганка кедров доос метаметафора сократ_оракул |

ѕосол —Ўј и поэт –оссии пьют за ёри€ Ћюбимова |

ƒневник |

|

ћетки: любимов байерли кедров таганка сша |

юрий любимов и константин кедров |

ƒневник |

|

ћетки: кедров любимов таганка |

юрий любимов и константин кедров беседуют об арабесках |

ƒневник |

|

ћетки: любимов кедров таганка арабески гоголь |

к.кедров ю.любимов сократ/оракул на таганке и в афинах |

ƒневник |

|

ћетки: кедров таганка любимов сократ_оракул |

юрий любимов с двухтомником друга |

ƒневник |

|

ћетки: кедров любимов таганка двухтомник |

. едров ё.Ћюбимов ƒж.Ѕайерли на “аганке |

ƒневник |

|

ћетки: кедров юрий_любимов дж.байерли таганка |

¬ечер . едрова на “аганке у ё.Ћюбимова 2010 март |

ƒневник |

|

ћетки: кедров таганка любимов |

к.кедро/ю.любимов сократ/оракул "»тоги" |

ƒневник |

|

ћетки: сократ любимов кедров оракул таганка |

“ворческий вечер онстантина едрова на “аганке |

ƒневник |

lj-embed>

|

ћетки: кедров таганка любимов летов |

‘уга . едрова ј’ Ѕј’ на “ј√јЌ ≈ ёри€ Ћюбимова |

ƒневник |

|

ћетки: кедров любимов бах таганка |

вознесенский кедров любимов первый всемирный день поэзии юнеско |

ƒневник |

|

ћетки: юнеско таганка кедров вознесенский. любимов |

я теб€ никогда не забуду.... |

ƒневник |

|

ћетки: вознесенский таганка кедров |

вечер кедрова на таганке у любимова |

ƒневник |

|

ћетки: кедров любимов таганка поэзи€ юнеско |

¬ечер . едрова на “аганке ё.Ћюбимова 11.03.2010 |

ƒневник |

lj-embed>

|

ћетки: кедров любимов таганка юнеско поэзи€ |

. едров и его јнгелы на “аганке |

ƒневник |

|

ћетки: кедров ангелы таганка |

| —траницы: | [2] 1 |