|

Rewiever

Четверг, 09 Октября 2003 г. 23:20 (ссылка) Rewiever

Четверг, 09 Октября 2003 г. 23:20 (ссылка)

Как пройти из одной вселенной в другую?

«Пункты перехода», возможно, надо искать на субъядерном уровне

Из архива «НГ Наука»

Сколько измерений имеет такая странная штука, как «пространство-время»? До какого предела существует понятие «длины» в области малых промежутков? Как происходила эволюция Вселенной от Большого Взрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Большой Взрыв? Какова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказывается, отнюдь не равномерно пронизывает нашу Вселенную? Сколько измерений имеет такая странная штука, как «пространство-время»? До какого предела существует понятие «длины» в области малых промежутков? Как происходила эволюция Вселенной от Большого Взрыва до наших дней и вообще - был ли этот самый Большой Взрыв? Какова роль элементарных частиц в космологии и что следует из того недавно экспериментально установленного факта, что реликтовое излучение, оказывается, отнюдь не равномерно пронизывает нашу Вселенную?

Кто-то назовет попытку ответить на эти вопросы теоретической заумью современной физики. Да чего уж там, сам Альберт Эйнштейн, немало поспособствовавший изменению классических представлений о пространственно-временном континууме, как-то заметил: «Нормальный взрослый человек никогда не размышляет о пространстве и времени».

В таком случае нормальных взрослых ученых, собравшихся в Институте физики высоких энергий (Протвино) на международную конференцию «Структура пространства-времени на субъядерном и космологическом масштабах», всех можно было назвать «ненормальными». По крайней мере для этих людей перечисленные выше вопросы стали, пожалуй, частью их обыденного сознания. Недаром в беседе с корреспондентом «НГ» заместитель заведующего Теоретического отдела ИФВЭ, доктор физико-математических наук Владимир Петров подчеркнул: «Идея этой конференции - проблемы, связанные со структурой пространства-времени. Что это такое, если говорить в «нормальных" терминах? Это число измерений пространства-времени, возможность увидеть это новое число измерений, скажем - пятое, шестое и так далее».

Другими словами, современная теоретическая физика пытается объяснить то, что невозможно даже представить. Взять хотя бы эту историю с числом измерений пространства-времени...

Если к привычному нам евклидову пространству (длина - ширина - высота) добавить еще одно измерение - время, получим четырехмерное пространство. Ну, с этим еще как-то наш мозг может справиться. Но «пятое, шестое и так далее» измерение... А ведь, согласно некоторым физическим моделям, существует две четырехмерные вселенные, разделенные пятым измерением. Из одной в другую вселенную может что-то «улетать», скажем, гравитация. В дополнительные измерения могут улетать частицы. И не только частицы, но и вполне макроскопические объекты. Мало того, в принципе любой из нас может в любую минуту нырнуть сквозь пространство-время: вот кто-то стоит рядом с вами, но может в следующее мгновение исчезнуть и в любое же мгновение снова появиться. Удивительно, но современные физические теории этого не запрещают.

«Конечно, это очень маленькая вероятность, но она в принципе не нулевая, - подчеркивает Владимир Петров. - Изучение подобных эффектов требует большой точности и больших энергий, которые будут получены на строящемся сейчас ускорителе LHC (Большой адронный коллайдер) в Европейском центре ядерных исследований в Женеве. Но даже на работающих ускорителях, например в Америке, физики пытаются проверить, существуют ли ограничения на количество дополнительных измерений пространства-времени. Сейчас наступило время, когда философия стала объектом экспериментального изучения. Двадцать лет назад тебя высмеяли бы, заведи ты разговор о визуализации пятого измерения».

Сам Владимир Алексеевич представил на конференции не менее интригующий доклад - «Некоммутативная теория пространства-времени». «Что это такое?» - интересуюсь у Петрова.

«Предположим, что мы производим измерение площади прямоугольника, - поясняет Владимир Петров. - Измерили стороны, перемножили - получили площадь. Причем измерять стороны можно в любой последовательности - площадь будет тот же самой. Но, оказывается, существуют такие наименьшие площади, ниже которых уже не все равно, в каком порядке измерять. Это и называется - некоммутативная геометрия. И все это согласуется с квантовой механикой».

Еще относительно недавно физики думали, что эти эффекты проявляются на так называемом расстоянии планковской длины, порядка 10-33 см. Но вот в теории многомерной гравитации, о которой тоже шла речь на конференции в Протвино, это расстояние может быть и меньше. Другими словами, основа основ физики, фундаментальная постоянная Планка, оказывается не такой уж и постоянной. А настоящая фундаментальная гравитационная масса - гораздо меньше. Но и она находится уже в пределах досягаемости современных ускорителей элементарных частиц, того же LHC. То есть физики-экспериментаторы готовы проверить самые фантастические модели своих коллег-теоретиков. Ученые подобрались к таким масштабам, где могут наблюдаться эти дополнительные измерения.

И действительно, масса электрона, например, 10-27 г - казалось бы, меньше не бывает. Оказывается, бывает, вернее, может быть...

В Релятивистской теории гравитации (РТГ), которую активно разрабатывает академик Анатолий Логунов с коллегами, переносчик гравитационного взаимодействия - гипотетический пока - гравитон должен иметь массу... 10-67 г. Попробуйте представить себе такой объект.

Впрочем, с другим объектом, Вселенной, дело обстоит ничуть не проще. Согласно РТГ, наша Вселенная бесконечна во времени и пространстве, к тому же еще и пульсирует - нынешний цикл расширения должен завершиться, эдак лет через 1000 миллиардов. Но и это еще не все. Вселенная, в которой мы живем, - плоская.

«Это один из базисных постулатов РТГ: Вселенная плоская и бесконечная, - рассказывает Владимир Петров. - Плоская - в геометрическом, самом простом смысле. Если не брать временную координату, то это обычное евклидово пространство. Этот подход может показаться примитивным, но, что самое удивительное, все экспериментальные данные пока согласуются с представлениями о Вселенной как о плоском пространстве».

«А как же тогда быть с известным наблюдением Эддингтона, который в 1919-м экспериментально подтвердил, что лучи света отклоняются, попадая в поле тяготения Солнца? - спрашиваю у Петрова. - И объяснен этот факт был именно тем, что масса искривляет геометрию пространства, что и предсказывалось в общей теории относительности».

/На фото публикатора : В.Петров первый слева, А.Ваганов первый справа во 2-м ряду /

«Это наблюдение ничему не противоречит, - поясняет Владимир Алексеевич. - Ведь на все это можно смотреть по-разному. Например, луч света движется в плоском пространстве и под силовым действием заворачивает. Я вот иду и заворачиваю (меня, допустим, магнит притягивает). Но я же не говорю, что пространство неевклидово. В РТГ, во всем, что не касается распространения самой гравитации, дело обстоит очень похоже с общей теорией относительности. Просто существует двойственность в описании движения вещества: его можно описывать в искривленном римановом пространстве, а можно и в плоском, но под действием сил».

Выходит, прав был известный российский физик Юрий Манин, который однажды заметил: «Геометрия есть консервант скоропортящихся физических идей». Современная теоретическая физика, несмотря на всю свою "замороченность», стремится к наглядности. «Если раньше главный вопрос для физиков был, из чего состоит материя - атомы, ядро и т.д., то теперь главный вопрос: из чего состоит пространство и время? - резюмирует Владимир Петров. - Всё, что раньше было безумным и фантастическим, включая машину времени, сейчас исследуется на абсолютно серьезном уровне».

Опубликовано: Андрей Ваганов, «НГ Наука» №12, 2003

Примечание публикатора: Более полный рассказ о состоявшемся совещании теоретиков см. здесь

Rewiever

Пятница, 06 Октября 2023 г. 22:40 (ссылка) Rewiever

Пятница, 06 Октября 2023 г. 22:40 (ссылка)

Научный редактор «НГ» Андрей Ваганов: «Советский, русский, российский, американский...»

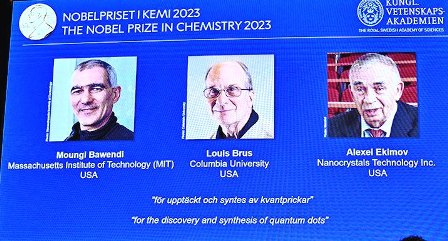

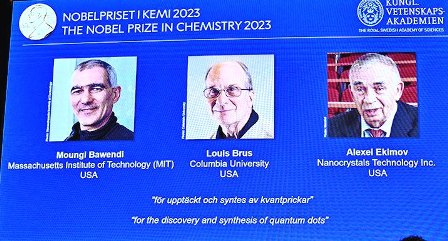

4 октября Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по химии за 2023 год. Ими стали Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов (все работают в США). Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек. 4 октября Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по химии за 2023 год. Ими стали Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов (все работают в США). Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек.

Конечно, приятно увидеть среди лауреатов русскую фамилию – Алексей Екимов. Впервые за последние 13 лет отечественный ученый получает Нобелевскую премию (в 2010 году лауреатами-физиками стали создатели графена: подданный Нидерладов Андрей Гейм и подданный Великобритании и РФ Констатин Новоселов – сотрудники Манчестерского университета). Мало того, это всего лишь вторая Нобелевская премия отечественного ученого по химии (первую в 1955 году получил академик Николай Семенов – за создание теории цепных реакций). Кстати, в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета первым упомянут именно Алексей Иванович Екимов.

Ничего удивительного, что в России главным мотивом обсуждения этой нобелевской награды стала, если можно так сказать, «партийная», то есть гражданская, принадлежность Екимова: советский, русский, российский, американский?.. В официальном пресс-релизе Нобелевского комитета – очень дипломатичная формулировка: «Екимов Алексей Иванович, родился в 1945 году в бывшем СССР. Доктор философии (PhD, это была кандидатская диссертация Екимова. – А.В.) 1974 год, Физико-технический институт имени Иоффе, Санкт-Петербург, Россия. Ранее главный научный сотрудник компании Nanocrystals Technology Inc., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США».

Академик Алексей Хохлов в своем Telegram-канале не скрывает удивления и разочарования: «В российских СМИ Екимов почему-то именуется в основном как «выходец из СССР», «американский ученый с российскими корнями» и т.д. Но ведь то, что Екимов с 1999 года работает в США, это лишь факт его личной биографии. Открытие-то он сделал в СССР! И впервые после Н.Н. Семенова сделанное в нашей стране открытие удостоено Нобелевской премии по химии. Для меня совершенно непонятно, почему российские СМИ упускают такой повод для гордости за достижения нашей науки».

Действительно, Нобелевский комитет учитывал первую публикацию Екимова в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» в 1981 году. Таким образом, нобелевская работа была выполнена, когда Алексей Екимов работал в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова.

Несомненно, этот факт не может не вызывать законную гордость у россиян. Вот же, была у нас, оказывается, наука нобелевского уровня!.. Но, на мой взгляд, в той же мере, как этот факт повод для гордости, точно так же это повод для серьезной озабоченности. Ведь, несмотря на бесконечное количество авторитетных заявлений, что наука интернациональна, наука, по-видимому, остается сугубо и глубоко национальной. Но национальность науки определяется не составом крови ее творцов или регионом их рождения, а способностью того или иного государства создать лучшие условия для этих творцов. Где умеют создать лучшие условия – на той территории творцы и живут, и занимаются наукой, и платят налоги.

Бывшие сотрудники Института физики твердого тела РАН в Черноголовке Гейм и Новоселов стали нобелевскими лауреатами за исследования, которые потенциально могли бы быть сделаны в России, к этому были все предпосылки. Но они сделаны в Англии. Проблема, однако, именно в том и состоит, что, даже если бы эти работы были сделаны, допустим, в Черноголовке, а не в Манчестере, Гейм и Новоселов почти наверняка никогда не получили бы за них Нобелевскую премию.

В 2017 году исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова и Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) провели любопытное исследование уровней наукометрических показателей отечественных авторов по материалам почти 200 тыс. статей. Уровень результативности «среднемирового» ученого в конкретной научной области был принят за 1. Оказалось, что российский ученый, уехавший работать за рубеж, пишет в среднем на 0,9. Оставшийся в России – на 0,3. Уехавший, но вернувшийся обратно – на 0,6. А приглашенный в Россию иностранец – тоже на 0,3. «Таким образом, эффект «неблагоприятной институциональной среды» и потери результативности очень нагляден», – делают вывод авторы исследования. В политической экономии все это описывается термином «идентичность страны». В том числе идентичность в области науки. Россия, похоже, не воспринимается сегодня в мире как научная держава.

Конечно, нельзя упускать из вида и еще один тонкий момент. Например, в среде российских физиков весьма распространена такая почти «аксиома»: если ты не дружишь с Американским физическим обществом – Нобелевской премии тебе не видать. (Кстати, тот же академик Алексей Хохлов отмечает: «Работа А.И. Екимова – это чистая физика, а вот два других нобелевских лауреата работали скорее в области коллоидной химии».)

Как бы там ни было, но статус России как великой научной державы вполне ощутимо пошатнулся… Впрочем, так казалось и после Нобелевской премии за «графен». А вот, поди же, Нобелевский комитет обнаружил сегодня достижение нобелевского уровня в публикации за 1981 год советского физика Алексея Екимова... Как бы там ни было, но статус России как великой научной державы вполне ощутимо пошатнулся… Впрочем, так казалось и после Нобелевской премии за «графен». А вот, поди же, Нобелевский комитет обнаружил сегодня достижение нобелевского уровня в публикации за 1981 год советского физика Алексея Екимова...

Не исключено, что теперь пойдут премии за работы, сделанные в постсоветской России, но «открытые» после переезда их авторов за рубеж. И только этим нам, похоже, придется утешаться в среднесрочной перспективе.

Опубликовано:«Независимая газета»

Rewiever

Вторник, 16 Мая 2023 г. 21:08 (ссылка) Rewiever

Вторник, 16 Мая 2023 г. 21:08 (ссылка)

Очередной физик (занимавшийся аэродинамикой) задержан по обвинению в госизмене

На фото Валерий Звегинцев. Кадр из видео Youtube На фото Валерий Звегинцев. Кадр из видео Youtube

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Это уже третий научный сотрудник института, которого задерживают по подозрению в гоисзмене. Все трое – специалисты в области гиперзвуковой аэродинамики. Сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют, что это грозит фактическим уничтожением аэродинамики как науки в России.

Звегинцев – основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», занимающейся гиперзвуковыми технологиями. По сообщению агентства Интерфакс, источник агентства в СО РАН уточнил, что Звегинцев был задержан около трех недель назад и находится под домашним арестом.

«Он задержан за публикацию на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале», – сказал собеседник агентства. ТАСС уточняет, что поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском научном журнале.

По словам собеседника агентства ТАСС из ИТПМ, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.

Не случайно сотрудники ИТПМ СО РАН выступили с открытым письмом, призывающим спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Оно было единогласно утверждено на заседании ученого совета и опубликовано на сайте института. «Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были», – отмечается в письме.

Последнее обстоятельство неизбежно заставляет задаться вопросом: если статья прошла все необходимые предпубликационные процедуры согласования, почему подозреваемым оказался только автор статьи? В полном смысле слова, ироничная сентенция о том, что у России «непредсказуемое прошлое», становится объективной реальностью, данной нам в юридических формулировках. Вот и сотрудники ИТПМ задаются вопросом: как «делать свое дело», поскольку, по мнению ученых, «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене».

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ)», – подчеркивается в опубликованном письме коллектива ИТПМ, которое цитирует Интерфакс. В ИТПМ Александр Шиплюк возглавлял лабораторию «Гиперзвуковые технологии», Анатолий Маслов занимался исследованиями в области аэрогазодинамики.

Напомним, что 18 апреля Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях поправки в Уголовный кодекс, повышающие сроки лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ. В частности, за такое преступление, как госизмена, то есть совершение гражданином РФ шпионажа, выдачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, максимально возможным наказанием станет пожизненное лишение свободы.

На момент подписания номера «НГ» в печать никаких комментариев от руководства Российской академии наук редакции не удалось получить. Однако в связи с этим можно напомнить, что еще в ноябре 2022 года президент РАН Геннадий Красников на заседании Президиума РАН заявил, что в академии будут внимательно рассматривать все случаи, связанные с вопросами, которые возникают у правоохранительных органов к ученым и академикам. «Все факты, которые по ведущим ученым, особенно по членам Академии, есть, претензии со стороны правоохранительных органов сразу же сообщать мне, – цитировал Красникова Интерфакс. – Уже сформировали группу юристов, чтобы внимательно такие факты рассматривать». Президент РАН добавил, что его «позиция принципиальная: выдающиеся люди, к ним должно быть совершено иное отношение: аккуратное, непредвзятое и соразмерное». «В последнее время, я вижу, здесь идет нехорошая тенденция с перегибами», – отмечал Геннадий Красников.

Между тем над отечественными учеными по арогазодинамике, по гиперзвуковым технологиям как будто повисло проклятие. В апреле 2021 года ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), профессор МФТИ Валерий Голубкин был арестован также по обвинению в госизмене. В юбилейном издании к 100-летию ЦАГИ про него, например, сказано так: «Получил ряд основополагающих результатов: разработал метод эквивалентного вертикального прорыва для расчета нестационарных нагрузок на элементы ЛА при падении ударных волн . Предложил оригинальный метод интегрирования уравнений тонкого пространственного гиперзвукового ударного слоя» («Исследование аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов и объектов ракетно-космической техники в ЦАГИ (История и люди). 1958–2018)». – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. – 488 с. – ISBN 978–9221–1800–2).

Кстати, во вступительной статье к юбилейному сборнику тогдашний генеральный директор ЦАГИ академик Сергей Чернышев отмечал: «В отделении были созданы условия, необходимые для проведения как фундаментальных, так и прикладных исследований. Отделение внесло большой вклад в укрепление оборонной мощи страны. Исследовались и совершенствовались аэродинамические характеристики ракет, спускаемых с орбиты аппаратов, воздушно-космических самолетов и других гиперзвуковых летательных аппаратов».

Теперь, задним числом, ученым придется, видимо, давать объяснения компетентным органам по поводу этих достижений.

eco-pravda

Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 21:16 (ссылка) eco-pravda

Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 21:16 (ссылка)

Такого в истории космонавтики ещё не было

Сверхтяжелая транспортная ракетная система взорвалась после четырех минут полета

20 апреля предпринята попытка запуска сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для миссий на Луну и Марс в первый орбитальный полет. Разработчик этого уникального транспортного космического комплекса – аэрокосмическая компания Space X американского инженера и венчурного предпринимателя Илона Маска. Предыдущая попытка, 17 апреля, была остановлена буквально за несколько секунд до старта – нештатное давление в топливном баке носителя.

Starship все-таки оторвался от стартового стола, поднялся на высоту 39 км, полет продлился 4 минуты… Затем ракета взорвалась. Никто не пострадал, стартовый стол остался неповрежденным. Starship все-таки оторвался от стартового стола, поднялся на высоту 39 км, полет продлился 4 минуты… Затем ракета взорвалась. Никто не пострадал, стартовый стол остался неповрежденным.

И все-таки это выдающееся достижение в истории мировой космонавтики. Хотя и промежуточное. Надо подчеркнуть, что запускался именно прототип системы: без полезной нагрузки, без некоторых не самых важных систем и, конечно, без экипажа.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 (2-я ступень) и носителя Super Heavy (1-я ступень, для неёе это был вообще первый полет). Общая стартовая масса – около 5000 т, высота Starship 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем (одновременно - г.д.) создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS), разработанная NASA.

Для сравнения: американская ракета Saturn V, которая использовалась для доставки американских астронавтов на Луну в рамках программы «Аполло», имела массу 3000 т. Таким образом, американцы вплотную приблизились к тому, чтобы иметь два тяжелых носителя, способных доставлять грузы и экипажи на Луну и Марс.

Но главная «фишка» Starship все же в другом. Она задумана как полностью многоразовая ракетно-космическая система сверхтяжелого класса. Полет, в идеале, должен был занять примерно 90 минут. Расчет на выход на орбиту после разделения с первой ступенью Starship не предусматривался: Ship 24 должен был достичь высоты около 200 км, обогнуть примерно три четверти Земли и приводниться в Тихом океане, примерно в 100 км от побережья одного из островов (Гавайи).

Для первой ступени, Super Heavy, прописан другой маршрут – с приводнением в Мексиканском заливе, примерно в 30 километрах от пляжа Бока-Чика. В последующих миссиях она должна вертикально приземляться обратно на стартовую площадку. Стартовая масса Super Heavy – 3500 т, и эта ступень оснащена 33 метан-кислородными двигателями.

Вторая ступень – собственно корабль Starship – революционная многоразовая ракетно-космическая система стартовой массой более 1300 т, имеет шесть метан-кислородных двигателей Raptor. Может совершать посадку ракетно-динамическим способом на любой небесный объект, включая Землю, Луну, Марс. Объем внутреннего пространства корабля – 1000 куб. м, в которых могут размещаться до 100 человек или грузы. Предусмотрена дозаправка в космосе, что, по замыслу Маска, должно позволить совершать рейсы «туда-обратно» к Луне и Марсу.

Система разрабатывается с 2012 года. Испытания ведутся с 2019 года на собственном космодроме Space X в штате Техас.

«Ракетно-космическая система Starship и революционные технологии, в неё зашиты: суперуправляемый метановый двигатель Raptor, конструкция ступеней, системы управления полетом и посадкой – это капитализация Маском возможностей своего уникального конструкторского бюро, – подчеркивает кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, участник Московского космического клуба Андрей Ионин. – Оно обладает полным набором ракетных компетенций – от ракетных двигателей и систем управления до разработки ступеней и стартовых комплексов. За 20 лет, шаг за шагом, Маск натренировал его на решение всё более и более сложных задач». «Ракетно-космическая система Starship и революционные технологии, в неё зашиты: суперуправляемый метановый двигатель Raptor, конструкция ступеней, системы управления полетом и посадкой – это капитализация Маском возможностей своего уникального конструкторского бюро, – подчеркивает кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, участник Московского космического клуба Андрей Ионин. – Оно обладает полным набором ракетных компетенций – от ракетных двигателей и систем управления до разработки ступеней и стартовых комплексов. За 20 лет, шаг за шагом, Маск натренировал его на решение всё более и более сложных задач».

У этого бюро есть признанный лидер и поставленная им сверхпозитивная сверхзадача – «создать поселение на Марсе в интересах всего человечества». Как бы там ни было, но аэрокосмическая компания Space X выросла до игрока глобального уровня.

Андрей Ваганов, ответственный редактор приложения "НГ-Наука" - 20.04.2023 ( [+ ВИДЕО, ФОТО])

Реплика публикатора: Всякая большая программа начиналась с пробных запусков и неудач. 4 подряд аварии королёвской "Энергии" привели к отмене советской лунной программы - "Аполлон" не сразу, но полетел. Думаю, "Старшип" полетит таки на Марс уже в течение лет 5-7. Дожить бы ... (г.д.)

Rewiever

Четверг, 20 Апреля 2023 г. 22:56 (ссылка) Rewiever

Четверг, 20 Апреля 2023 г. 22:56 (ссылка)

Взрыв Starship

Сверхтяжелая транспортная ракетная система взорвалась после четырех минут полета

20 апреля предпринята попытка запуска сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для миссий на Луну и Марс в первый орбитальный полет. Разработчик этого уникального транспортного космического комплекса – аэрокосмическая компания Space X американского инженера и венчурного предпринимателя Илона Маска. Предыдущая попытка, 17 апреля, была остановлена буквально за несколько секунд до старта – нештатное давление в топливном баке носителя.

Starship все-таки оторвался от стартового стола, поднялся на высоту 39 км, полет продлился 4 минуты… Затем ракета взорвалась. Никто не пострадал, стартовый стол остался неповрежденным. Starship все-таки оторвался от стартового стола, поднялся на высоту 39 км, полет продлился 4 минуты… Затем ракета взорвалась. Никто не пострадал, стартовый стол остался неповрежденным.

И все-таки это выдающееся достижение в истории мировой космонавтики. Хотя и промежуточное. Надо подчеркнуть, что запускался именно прототип системы: без полезной нагрузки, без некоторых не самых важных систем и, конечно, без экипажа.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 (2-я ступень) и носителя Super Heavy (1-я ступень, для неёе это был вообще первый полет). Общая стартовая масса – около 5000 т, высота Starship 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем (одновременно - г.д.) создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS), разработанная NASA.

Для сравнения: американская ракета Saturn V, которая использовалась для доставки американских астронавтов на Луну в рамках программы «Аполло», имела массу 3000 т. Таким образом, американцы вплотную приблизились к тому, чтобы иметь два тяжелых носителя, способных доставлять грузы и экипажи на Луну и Марс.

Но главная «фишка» Starship все же в другом. Она задумана как полностью многоразовая ракетно-космическая система сверхтяжелого класса. Полет, в идеале, должен был занять примерно 90 минут. Расчет на выход на орбиту после разделения с первой ступенью Starship не предусматривался: Ship 24 должен был достичь высоты около 200 км, обогнуть примерно три четверти Земли и приводниться в Тихом океане, примерно в 100 км от побережья одного из островов (Гавайи).

Для первой ступени, Super Heavy, прописан другой маршрут – с приводнением в Мексиканском заливе, примерно в 30 километрах от пляжа Бока-Чика. В последующих миссиях она должна вертикально приземляться обратно на стартовую площадку. Стартовая масса Super Heavy – 3500 т, и эта ступень оснащена 33 метан-кислородными двигателями.

Вторая ступень – собственно корабль Starship – революционная многоразовая ракетно-космическая система стартовой массой более 1300 т, имеет шесть метан-кислородных двигателей Raptor. Может совершать посадку ракетно-динамическим способом на любой небесный объект, включая Землю, Луну, Марс. Объем внутреннего пространства корабля – 1000 куб. м, в которых могут размещаться до 100 человек или грузы. Предусмотрена дозаправка в космосе, что, по замыслу Маска, должно позволить совершать рейсы «туда-обратно» к Луне и Марсу.

Система разрабатывается с 2012 года. Испытания ведутся с 2019 года на собственном космодроме Space X в штате Техас.

«Ракетно-космическая система Starship и революционные технологии, в неё зашиты: суперуправляемый метановый двигатель Raptor, конструкция ступеней, системы управления полетом и посадкой – это капитализация Маском возможностей своего уникального конструкторского бюро, – подчеркивает кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, участник Московского космического клуба Андрей Ионин. – Оно обладает полным набором ракетных компетенций – от ракетных двигателей и систем управления до разработки ступеней и стартовых комплексов. За 20 лет, шаг за шагом, Маск натренировал его на решение всё более и более сложных задач». «Ракетно-космическая система Starship и революционные технологии, в неё зашиты: суперуправляемый метановый двигатель Raptor, конструкция ступеней, системы управления полетом и посадкой – это капитализация Маском возможностей своего уникального конструкторского бюро, – подчеркивает кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, участник Московского космического клуба Андрей Ионин. – Оно обладает полным набором ракетных компетенций – от ракетных двигателей и систем управления до разработки ступеней и стартовых комплексов. За 20 лет, шаг за шагом, Маск натренировал его на решение всё более и более сложных задач».

У этого бюро есть признанный лидер и поставленная им сверхпозитивная сверхзадача – «создать поселение на Марсе в интересах всего человечества». Как бы там ни было, но аэрокосмическая компания Space X выросла до игрока глобального уровня.

Андрей Ваганов, ответственный редактор приложения "НГ-Наука" - 20.04.2023 ( [+ ВИДЕО, ФОТО])

Реплика публикатора: Всякая большая программа начиналась с пробных запусков и неудач. 4 подряд аварии королёвской "Энергии" привели к отмене советской лунной программы - "Апполон" не сразу, но полетел. Думаю, "Старшип" полетит таки на Марс уже в течение лет 5-7. Дожить бы ... (г.д.)

Rewiever

Вторник, 31 Мая 2022 г. 13:48 (ссылка) Rewiever

Вторник, 31 Мая 2022 г. 13:48 (ссылка)

Глобальная наука не прошла краш-тест

"Всемирная республика ученых" – в лучшем случае только асимптотическое приближение к утопическому идеалу. Удастся ли сохранить российскую фундаментальную науку в условиях информационной изоляции – вопрос, сам требующий научного подхода. "Всемирная республика ученых" – в лучшем случае только асимптотическое приближение к утопическому идеалу. Удастся ли сохранить российскую фундаментальную науку в условиях информационной изоляции – вопрос, сам требующий научного подхода.

/исследовательский ядерный реактор ПИК, г. Гатчина - готовится к исследованиям уже десятки лет.../

... 3 июня на Общем собрании Российской академии наук впервые с 2019 года – будут избираться новые действительные и члены-корреспонденты РАН. Это, так сказать, ближайший горизонт событий для академии.

Три линии горизонта

В конце сентября предстоят выборы президента РАН. В этом смысле для академии лето будет горячим и турбулентным: официальные и неофициальные (вернее, публичные и непубличные) мотивы и механизмы выдвижения и самовыдвижения кандидатов на этот пост, обнародование ими своих предвыборных программ, усилия по продвижению этих программ в академические и бюрократические «массы», лоббистская борьба внешних акторов вокруг кандидатов в президенты РАН – все это требует терпения, денег, творческого подхода и здоровья от любого серьезного претендента. И это – немного более дальний горизонт событий.

Еще более отдаленная (хотя и не слишком) перспектива – празднование в 2024 году 300-летия создания Российской академии наук (Распоряжение президента РАН от 20 января 2020 года: «О создании Организационного комитета РАН по подготовке и проведению празднования 300-летия Российской академии наук»). Сейчас РАН с этим граничным рубежом связывает большие надежды. Действительно, возможно, это последняя попытка (повод) для академии обратить на себя внимание со стороны государства.

Сейчас видится такая развилка: 1) все остается как есть; 2) академия де-факто и де-юре становится ведущей научной организацией страны.

Первый случай (в академических кулуарах с тревожной иронией рассматривается как наиболее вероятный: «отпраздновали – и с глаз долой») фактически означает постепенную, но необратимую деградацию статуса этой организации – РАН. В буквальном и точном смысле слова – перевод академии в status «клуба ученых».

Второй вариант практически означает пересмотр и отмену результатов реформы академической науки 2013 года. При сложившейся на данный момент структуре (институциональное устройство) и составу научно-бюрократической элиты, определяющей государственную научно-техническую и технологическую политику, такое представляется весьма маловероятным. Но даже в случае реализации такой траектории уже возникают сомнения в способности самой РАН двигаться по ней.

Очень аккуратно говорит об этой ситуации и действующий президент РАН Александр Сергеев: «Изменились коллективы, администрации исследовательских институтов, многие директора не являются членами РАН. Надо заново выстраивать отношения через получение функционала научного руководства институтами… Так что и академии самой в этом отношении предстоит сложная, тяжелая работа. Прямо могу сказать, что кое у кого в РАН и были, и есть сейчас настроения, которые можно назвать «итальянской забастовкой»: вы лишили нас всякого функционала, вот мы и сидим ждем, когда вы наконец убедитесь, что вы сделали плохо. Есть и такая психология».

Наконец существует и обозначенный уже официально третий горизонт событий. Как и полагается в случае более или менее долговременных планов, этот горизонт несколько размыт. 25 апреля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России Десятилетием науки и технологий.

«Определить, что основными задачами проведения Десятилетия науки и технологий являются:

а) привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок; б) содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны; в) повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации», – отмечается в указе.

Все это могло бы, конечно, на ближайшее десятилетие занять умы экспертов, аналитиков, прогнозистов и лоббистов. Но объективная реальность такова, что для игр разума сегодня актуальна другая тема.

Погружение в информационный вакуум

С начала апреля 2022 года компания CrossRef перестала регистрировать новые префиксы, а также новые коды для российских пользователей. Предлог для этого решения, как пояснил вице-президент РАН Алексей Хохлов, проверка, «нет ли среди издателей журналов организаций, в отношении которых введены санкции. В результате возникают проблемы с получением DOI (цифрового идентификатора статей) для статей, выходящих в российских журналах».

По словам академика Хохлова, решить проблему вполне реально, использовав код идентификации EDN (eLIBRARY Document Number) Научной электронной библиотеки. Он присваивается каждому документу, регистрируемому в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). «EDN можно использовать вместо DOI, причем в отличие от DOI этот код выдается бесплатно. EDN будет автоматически связан с DOI после восстановления услуг CrossRef, – подчеркивает Алексей Хохлов. – Таким образом, техническую проблему цифровой идентификации журнальных статей можно эффективно решить уже сейчас… Для российских научных журналов, издаваемых РАН, будет применен именно этот подход».

Но это было только начало… На Западе решили «ампутировать» российскую науку от тела науки глобальной (интернациональной). «Жить – это прежде всего участвовать», – заметил однажды Сальвадор Дали. Вот именно от участия в глобальных научных проектах и вообще в мировой научной жизни (конференции, семинары, стажировки, гранты) российскую науку и устранили.

Можно, конечно, утешать себя контр-афоризмом не менее харизматичного Владимира Набокова: «Изоляция означает свободу и открытия». Однако теперь участие нашей науки и ученых в этом интернациональном поиске новых знаний в лучшем случае минимизировано. Посмотрим, кто из классиков оказался прав…

Еще раньше, в марте, российскую науку «отключили» от журналов, индексируемых в реферативных базах данных Web of Science (аббревиатура – WoS, уже мем; владеет этой базой американская компания Clarivate Analytics) и Scopus (владелец – научное издательство Elsevier). Эти и многие другие научные журналы и издательства приняли решение приостановить доступ к подписке на свои материалы для российских организаций.

Тогда же в интервью «НГН» академик Алексей Хохлов пояснил: «Да, журнальные публикации, которые учитываются при оценке эффективности труда ученых, – это статьи в тех журналах, что индексируются в базах данных Web of Science и Scopus. Но журналы издаются независимо от этих баз данных. А реферативные базы данных Web of Science и Scopus из всего громадного количества научных журналов просто отбирают лучшие и индексируют статьи в этих журналах… Я не слышал, чтобы какой-то западный журнал отказывался принимать к публикации статьи российских ученых. Количество статей, которые наши ученые публикуют в зарубежных журналах, растет. Сказать, что здесь есть какая-то дискриминация? До сих пор я этого не слышал. Подчеркиваю, пока никаких сигналов, что нас как-то дискриминируют в зарубежных журналах, нет. Это просто обязанность любого международного журнала: если поступила статья – необходимо её объективно отрецензировать. Если издание не будет этого делать, оно перестанет быть международным научным журналом» (см. «НГН» от 23.03.22).

Тем не менее уже в мае Clarivate Analytics все-таки отрезала доступ пользователям из РФ к базе данных Web of Science. Руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Сергей Киселев в интервью радио Business FM так прокомментировал ситуацию: «За каждую статью, с которой мы бы хотели ознакомиться в полнотекстовом допуске, это платеж в среднем 30–40 долл. Но это только денежная сторона вопроса, придется очень много платить. Совсем будет плохо, если в принципе отключат допуск к этим базам данных, поскольку это мировая коллекция научной информации, где сложены все публикации последних 100 лет. И если ограничат доступ к этой базе данных, то мы окажемся полностью отрезанными от мировых тенденций в науке, от мировой научной мысли и при этом не будем знать, как, что и с помощью чего делается в США и Европе, поскольку это американские и европейские базы данных».

В общем, систематический аналитический обзор того, что у нас в стране любят называть «передним фронтом науки» (в последние несколько лет, впрочем, используется другая метафора: «прорывные исследования»), как жанр для нас умер. Это печально. Теперь придется довольствоваться обрывочной информацией. Впрочем, и в лучшие времена те, кто формировал государственную научно-техническую политику, пользовались возможностями WoS только для подсчета отечественных публикаций в журналах из этой базы. Это серьезно. Возможно, даже более серьезно, чем отставание отечественной научной приборной базы от мировых стандартов. И уж точно более критично, чем невозможность участвовать в международных научных конференциях.

Суверенная наука

Но возможно, происходящее на наших глазах информационное «капсулирование» российской науки ставит еще более жесткий вопрос: а так ли уж интернациональна и глобальна наука в принципе? Похоже, интернациональность науки как глобальной республики ученых не выдержала краш-теста. По крайней мере не выдержал краш-теста тот подход, на котором в России принято акцентировать внимание публики (да и самих ученых тоже): наука – это интернациональное интеллектуальное занятие в принципе.Она, наука, действительно, по-видимому, глобальна. Только теперь на этом «глобусе» нет России. Подобное должно было случиться. Этот экзистенциальный гнойник нарывал давно, и вот – прорвало. И оказалось, что никакой «мировой науки» нет. Только сугубо национальные, групповые интересы. Наука оказалась не только причастной к политике, она сама стала политикой. И уж точно наука сегодня – это инструмент политики. Научные знания – да, возможно, они общемировое достояние... Вот от них-то нас и отключили. На всякий случай…

Мацей Гурный, профессор Института истории Польской академии наук в Берлине, в своей монографии «Великая война профессоров. Гуманитарные науки. 1912–1923» (2014, русское издание 2021) пишет: «…большинство аргументов говорит в пользу рассмотрения этого явления (великая война профессоров. – А.В.) как нерегулярного цикла вспышек национализма в науке, каждая из которых неразрывно связана с ужасом войны, поражений и насилия».

Очень спорный тезис. Что-то уж очень много таких «случайных» вспышек научного национализма. Такая повторяемость явления более адекватно объясняется, если ее рассматривать через оптику естественной закономерности. Хотя, конечно, сам пафос Гурного – всемирная республика ученых! – нельзя не приветствовать. Но в лучшем случае это только асимптотическое приближение к утопическому идеалу. Достаточно вспомнить полемику между британскими и континентальными учеными (французами и немцами в основном) после опубликования в 1687 году ньютоновских Principia («Математические начала натуральной философии»). Знаменитый швейцарский математик, механик, филолог-классицист Иоганн Бернулли в сочинении «Новые мысли о системе Декарта» (1700) называл учение Ньютона системой, «о которой нельзя составить никакого ясного понятия»... «Мне кажется, – продолжал Бернулли, – что уже по одной этой причине должно изгнать ее из Физики, хотя бы посредством ее объяснялись все явления удовлетворительно. Особенно она не может быть допущена в Естественную Философию…»

Несмотря на все утверждения, что наука не имеет национальности, на практике она всегда оказывается глубоко и сугубо национальной. Интернационально научное знание, которое порождают эти национальные науки. Если только это именно научное знание, а не взвесь тавтологий и наукообразной политически обусловленной публицистики ad hoc.

«Трудно оспорить, что современная наука не представляет собой некую планетарную целостность с едиными целями, ценностями, мировоззренческими установками или идеологическими предпочтениями, а также образцами поведения ее представителей. Такое единство – давняя греза, которая, конечно, никогда не совпадала с реальностью, но все же когда-то принималась всерьез как возвышенный идеал. Он направлял если не действия ученых, то их самооценку: взяв роль флагманов всемирного прогресса, можно было считать себя вправе возвышать голос, когда человечество, казалось бы, остро нуждается в научных рекомендациях и предостережениях. Отголоски грез о Большой или Единой науке еще звучат иногда, но это уже не меняет общей констатации: наука разобщена как система институций и сообществ, и барьеры между ними слишком прочны, чтобы надеяться на реальную возможность какого-то единого политического, тем более морального действия». И это пишут не разочарованные итогами Великой войны центрально-восточные гуманитарии в 1923 году, а два известных российских философа, профессора – Владимир Порус и Валентин Бажанов в 2021 году (Порус В.Н., Бажанов В.А. Постнормальная наука: между Сциллой неопределенности и Харибдой политизации знания // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 5, № 4. С. 15–33).

Это не значит, конечно, что в РФ наука умрёт. Но это будет сугубо сервисная наука – обслуживать атомные станции и экологические помойки. Тот же Владимир Набоков был уверен: национальными бывают не книги, а народные промыслы. Перспектива стать вот таким «народным промыслом» замаячила сегодня и перед российской наукой. И пафос Ф.М. Достоевского, утверждавшего, что Россия уже приняла от западной цивилизации «все то, что следовало, и свободно обращается теперь к родной почве», кажется тоже не очень оправданным. Но очень заразительным. В известном среди научной и образовательной аудитории ТГ-канале «НОП» через полтораста лет после Достоевского читаем почти парафраз высказывания русского романиста: «Обеспечение суверенитета, независимости и безопасности страны выходит сейчас в список первостепенных политических мер. Все три компонента сквозным образом проходят через все сферы – экономику, политику, цифру, науку и образование».

Вот только ситуация принципиально изменилась даже со времен 100-летней давности, когда Советская Россия тоже была под западными санкциями. 18 февраля 1920 года в интервью американскому информационному агентству Universal Service В.И. Ленин заявил:

«Пусть американские капиталисты не трогают нас. Мы их не тронем. Мы готовы даже заплатить им золотом за полезные для транспорта и производства машины, орудия и пр. И не только золотом, но и сырьем… Мы за [экономический] союз со всеми странами, никого не исключая… Обмен машин на хлеб, лен, на другое сырье – может ли быть неблаготворным для Европы? Явно не может не быть благотворным…»

Оказывается, может. Покупать за рубли наш газ кто-то еще будет какое-то время. Но с машинами – это теперь сами...

Можно сказать, что сейчас мы ставим полномасштабный натурный эксперимент: возможно ли создать (воссоздать) фундаментальную науку в одной отдельно взятой (и к тому же плотно упакованной в вакуумную информационную пленку) стране.

А светлое будущее российской науки известно: теперь оно называется светлым прошлым.

Андрей Ваганов (см.) Ответственный редактор приложения "НГ-Наука" - Источник

|

На фото Валерий Звегинцев. Кадр из видео Youtube

На фото Валерий Звегинцев. Кадр из видео Youtube