-Музыка

- Макс Кюсс - вальс "Амурские волны"

- Слушали: 83773 Комментарии: 16

- Георгий Свиридов - Отзвуки вальса

- Слушали: 34166 Комментарии: 6

- Утомленное солнце

- Слушали: 35487 Комментарии: 2

-Метки

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Рубрики

- Европа (1031)

- Россия (489)

- АРХИТЕКТУРА (478)

- Афиши, плакаты, открытки (449)

- ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА (420)

- Мода (321)

- Старые фотографии (278)

- Разное (225)

- Личности (189)

- Предметы интерьера (155)

- Wish List (138)

- Интерьеры (126)

- Дамские штучки (112)

- Вазы (112)

- Статьи, цитаты (110)

- Украшения (107)

- Посуда (98)

- Старые журналы (81)

- Мебель (62)

- Светильники (61)

- Mucha (60)

- Орнаменты (43)

- Шехтель (36)

- Танец (35)

- Lalique (31)

- Gaudi (29)

- Galle (28)

- Витражи (28)

- Женщина и Книга (20)

- Klimt (20)

- Tiffany (15)

- Книги о модерне (14)

- Фаберже (12)

- Игрушки (12)

-Статистика

Записей: 3037

Комментариев: 21282

Написано: 39987

Другие рубрики в этом дневнике: Шехтель(36), Фаберже(12), Украшения(107), Танец(35), Старые фотографии(278), Старые журналы(81), Светильники(61), Россия(489), Разное(225), Предметы интерьера(155), Посуда(98), Орнаменты(43), Мода(321), Мебель(62), Личности(189), Книги о модерне(14), Интерьеры(126), Игрушки(12), ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА(420), Женщина и Книга(20), Европа(1031), Дамские штучки(112), Витражи(28), Вазы(112), Афиши, плакаты, открытки(449), АРХИТЕКТУРА(478), Wish List(138), Tiffany(15), Mucha(60), Lalique(31), Klimt(20), Gaudi(29), Galle(28)

Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно: свойство это – сугубо женское |

Дневник |

Священник Ярослав Шипов

Царственная

Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви cтаринного дворянского рода. Была отменно красива, и, хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве о ней говорили: «Сказочное дитя», в юности: «Очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли потрясающей женщиной, а в старости – очень красивой старухой. Однако кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким – исключительным, можно сказать: она была царственной.

Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно: свойство это – сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность – царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы, а в особенности – способ передвижения: Елена Павловна ходила не так, как другие, – она будто несла себя, несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия, с людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы.

Метки: биография российская империя женственность |

Искусство дамской верховой езды |

Дневник |

Эту статью мы посвятим дамской верховой езде. Поговорим об истории и современности. Однако, особое внимание хотелось бы обратить на то, что дамская верховая езда возвращает барышням их природную женственность. Джеймс Филлис говорил, что езда по-мужски отнимает у женщин грацию. А князь Урусов высказался менее сдержанно, заявив, что женщина в мужском седле выглядит «неэстетично, негигиенично и новая мода эта не вызывается никакой необходимостью». В оппозицию этим уважаемым господам, современные дамы скажут, что ездить в боковом седле немыслимо, неудобно и даже опасно. Кто же прав – мы и постараемся выяснить.

Метки: верховая езда |

"... на распилах замороженных трупов..." Памятник Пирогову в Санкт-Петербурге |

Дневник |

Пирогов много сделал хорошего - изобрел гипсовую повязку, впервые применил наркоз в полевых условиях, осуществил множество операций, написал кучу трудов, спас ногу Гарибальди, но именно «ледяная медицина», как утверждали ученики, обессмертила его имя. Такой парадокс: обессмертило то, чему материалом послужили покойники.

Источник фотографии

Один из лучших памятников в городе. Он прост, лаконичен. Серый гранит здесь одинаково хорош и для пьедестала, и для самого бюста. Не знаю, замечал ли скульптор Крестовский, что его Пирогов чем-то похож на Ленина. Тела обоих, как известно, мумифицированы, но вряд ли сходство навеяно этим — несомненно, и в характерах живых было много общего. Эту общность выдают памятники — взглядом, напряжением лиц, печатью бескомпромиссности и одержимости.

Нет в городе другого памятника, так прочно связанного с местом, где он стоит. Речь вовсе не о том, что стоит он на территории Обуховской больницы (ныне это часть Военно-медицинской академии, куда, кстати, посторонним вход запрещен); речь не о клинике в целом, а о крохотном клочке земли, памятником обозначенном.

На тыльной стороне постамента очень интересная и... как бы это сказать... специальная надпись. Настолько специальная, что в прежних популярных изданиях, посвященных городским достопримечательностям, ее если и приводили, то с намеренными искажениями. Например, согласно изданному в 1979 году справочнику «Памятники и мемориальные доски Ленинграда», эта надпись должна была бы выглядеть так: «Здесь он создавал свой атлас топографической анатомии». Надо полагать, местоимение «он» обязано отвечать имени собственному Пирогов, выбитому на лицевой стороне постамента, но такой логики мог придерживаться лишь редактор справочника — в реальности так безлично на пьедесталах не выражаются. Для того чтобы узнать истинный текст, надо проникнуть на территорию Военно-медицинской академии, найти в госпитальном саду сам памятник и, не обращая внимания на расположение препятствующей тому скамейки, обойти его сзади, смело ступив на газон. Надпись мало того что сильно потускнела и едва различима, она в принципе никогда не была видна с дорожки; похоже, выполнена она вовсе не для того, чтобы на нее смотрели. Скажем прямо: сделана она так, чтобы ее не видели. Это без преувеличения секретная надпись — о ней даже не знают те, кто работает здесь десятилетиями и каждый день по долгу службы проходит мимо гранитного Пирогова (я со многими разговаривал). Вот она — в точности:

Здесь стояла покойницкая, где Н. И. Пирогов на распилах замороженных трупов создавал свой атлас топографической анатомии.

Емко и содержательно.

Метки: питер петербург санкт-петербург памятник пирогов |

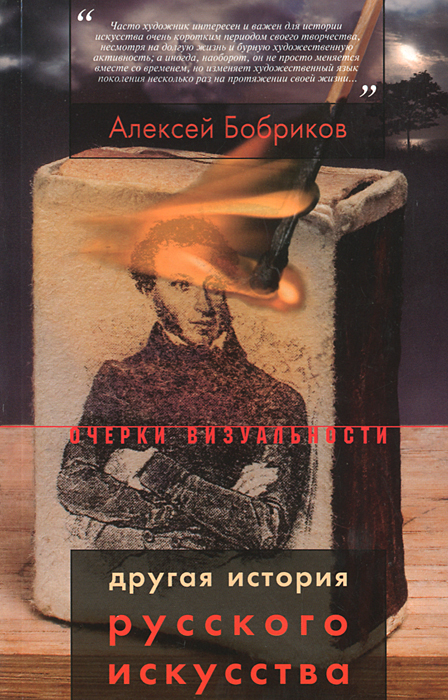

Wish List: Алексей Бобриков - Очерки визуальности. Другая история русского искусства |

Дневник |

| Очерки визуальности. Другая история русского искусства | Алексей Бобриков |

Петербург. «Мир искусства» после 1902 года

В самом начале ХХ века, между 1901 и 1903 годами, в результате преодоления (точнее, переосмысления) первоначального сентиментализма создается новый петербургский миф и новый петербургский стиль. Это связано, кроме того, с изменением ориентации «Мира искусства» с Москвы на Петербург.

Раскол первоначального «Мира искусства» если не был следствием, то совпал по времени с возвращением Бенуа из Парижа в 1901 году и началом его культуртрегерской деятельности.

Какое-то время после возвращения Бенуа петербургская группа пыталась найти компромисс с москвичами. Бенуа старается высказываться не слишком резко; в вышедшей в 1902 году «Истории русской живописи в XIX веке» москвичам (от Васнецова до молодых абрамцевских художников) посвящена если не комплиментарная, то по крайней мере нейтрально) вежливая глава. Но в 1903 году происходит окончательный разрыв. Сначала — после собрания участников выставки 15 февраля 1903 года — уходят московские художники, что означает конец «Мира искусства» как выставочной организации. Затем журнал «Мир искусства» остается без субсидии. Отказ княгини Тенишевой от финансирования в 1903 году был финалом долгой, почти двухлетней борьбы против новой, «петербургской» тенденции журнала, связанной с именем Бенуа. Вот как об этом пишет сама княгиня: «Тогда я сама выработала новую программу, поставила Дягилеву известные условия, желая прежде всего придать журналу более национальный характер, оставить постоянные и неумеренные каждения перед западным искусством и заняться поощрением своего, русского, а в частности прикладного искусства. Я не могла примириться с постоянным раздуванием Ампира, вечным восхвалением всего иностранного в ущерб всему русскому и явно враждебным отношением к русской старине».

В конце 1903 года Бенуа сжигает последние мосты — демонстративно сожалея о недавних компромиссах с «национальным искусством» в «Истории русской живописи в XIX веке». Текст заслуживает нескольких цитат: «Mea culpa, что вся эта уродливая насмешка над святыней искусства, что вся эта смрадная лавочка смрадных сапог, весь этот клубок чинушей, мужичья, салопниц, бурлаков, купчих, вся эта дурно пахнущая и неумная компания не была выставлена в настоящем свете, в моей книге о русской живописи». Бенуа пишет о передвижниках как молодой петербургский барин, собирающийся из имения в столицу после каникул, сожалеющий о своем кратком увлечении «народной жизнью» и приказывающий перед отъездом выпороть всех дворовых на конюшне. Кается он и в национализме: «Другая моя ошибка <…> в некотором расшаркивании перед “чисто русскими” художниками. Эта ошибка имела фатальное значение для моей книги». Понятно, что после таких заявлений ни о каком сотрудничестве московской и петербургской групп не могло быть и речи.

Не менее важным, чем уход москвичей, был и уход из «Мира искусства» литераторов)символистов (богоискателей) во главе с Философовым и Мережковским, основавшими в 1902 году журнал «Новый путь». Избавленные от участия в поисках «нового религиозного сознания» и вообще от чуждой философской и богословской проблематики, художники могли посвятить себя исключительно вопросам стиля.

|

Ольга Стругова. Вещь в интерьере (статья из журнала "Русское искусство"). Продолжение |

Дневник |

В период правления Николая I поздний классицизм становится все более официозным стилем, противореча социальным процессам, происходившим в стране. В этот период постепенно сокращается дворцовое строительство. В городских и загородных особняках появляются новые хозяева – на смену потомственной аристократии постепенно приходят преуспевающие финансисты, разбогатевшее купечество.

Наиболее типичным зданием в промышленно развитых городах становится доходный дом. Естественно, городские квартиры сильно дифференцировались – от богатейших, убранство которых не уступало особнякам, до тесных квартир, выходивших окнами во двор, часто сдававшихся внаем покомнатно.

Однако именно на базе доходных домов началось формирование интерьера городской квартиры, одной из главных особенностей которого было стремление к комфорту при ограниченном числе комнат.

Античность перестала восприниматься как единственное и вечное выражение эстетического канона. Теперь в поисках прекрасного взоры людей обратились и к другим стилям прошлого – к торжественной строгости готики, к пышности барокко, изысканности и прихотливости рококо.

Это способствовало проявлению большей индивидуальности и свободы при создании интерьера. Отказ от классической строгости ощущается буквально во всем. Это прежде всего новый, гораздо более свободный порядок расстановки мебели. Предметы обстановки отрываются от стен, группируются в так называемые «уголки».

Вот как описывался один из московских салонов того времени у Д. Благово: его хозяйка «одна из первых отступила от общепринятого порядка в расстановке мебели: сделала в гостиной какие-то угловатые диваны, наставила, где вздумалось, большие растения... В то время это казалось странным».

Метки: интерьер мебель российская империя |

Ольга Стругова. Вещь в интерьере (статья из журнала "Русское искусство") |

Дневник |

Окружающий предметный мир все чаще привлекает внимание исследователей. Во многом это связано с интересом к повседневной культуре человека, которым отмечен ХХ век. Вещи передают мировоззренческие особенности и эстетические пристрастия эпохи. Вещи – реалии времени, в которых отражается и технический прогресс, и изменения в общественной жизни, и конкретная историческая ситуация.

Интерес к роли вещи в жизни человека породил новую науку – реалогию, задачу которой исследователи видят в постижении нефункционального смысла предметов, не зависимого «ни от товарной стоимости, ни от утилитарного назначения, ни даже от их эстетических достоинств». И, тем не менее, роль вещи в интерьере заключается прежде всего в постоянно меняющемся соотношении ее функциональной и эстетической значимости.

Основой интерьера является мебель. Ее характер в первую очередь определяет стиль комнаты, дома, квартиры, отражает индивидуальность хозяев жилья. О предметной среде в русском интерьере можно с большой долей достоверности судить с ХVII века. Именно в это время появляются не только свидетельства иностранцев, посещавших Москву, Архангельск или Новгород, но и документальные материалы, касающиеся быта русских царей, опубликованные, в частности, И.Е. Забелиным.

Складывавшийся веками древнерусский интерьер обнаруживал принципиальное сходство во всех социальных слоях. Плотничий наряд интерьера включал не только чистовую отделку стен, пола и потолка, но и размещение вдоль стен встроенных лавок, составлявших основу домашней обстановки. Устройство печей и красного угла дополняли ее. «Одни и те же понятия и даже уровень образования, одни привычки, вкусы, обычаи, домашние порядки, предания и верования, одни нравы – вот что равняло быт государя не только с боярским, но и вообще с крестьянским бытом.

Метки: интерьер российская империя мебель |

Бестселлеры начала XX в. |

Дневник |

(К вопросу о феномене успеха)

А. М. Грачева

Санкт-Петербург

Начало XX в. было ознаменовано появлением в русской литературе такого явления, как романы-бестселлеры. Вслед им шел широкий шлейф негативных критических отзывов, а также пародий, но их герои становились объектом поклонения и подражания. Характерно, что эти произведения не были образцами стиля и эстетических новаций. Во многом они были эстетически консервативны и даже архаичны. И тем не менее, хотя критики не могли объяснить секреты столь громкого успеха, многие ими зачитывались.

"Оказывается, - писал К.Чуковский, - что сочинения г-жи Вербицкой разошлись за десять лет в 500000 экземпляров, что <...> эти милые "Ключи счастья" за четыре, кажется, месяца достигли тиража в 30000 экземпляров и что, судя по отчетам публичных библиотек в Двинске, в Пскове, в Смоленске, в Одессе, в Кишиневе, в Полтаве, в Николаеве, больше всего читали не Толстого, не Чехова, а именно ее, г-жу Вербицкую <...> раскрываю наудачу первый попавшийся библиотечный отчет и вижу, что там, где Чехова "требовали" 288 раз, а Короленко 169, - там г-жа Вербицкая представлена цифрой: 1512. <...> О, <...> откуда эти страшные цифры?" [1].

Появление книг-бестселлеров было связано с новым этапом развития русской культуры. Для начала XX в. было характерно значительное увеличение интереса к чтению в средних и "низовых" слоях общества. Читательская аудитория развивалась постепенно, но существенные изменения произошли после революции 1905 г., прямо или опосредованно повлиявшей на мировоззрение широких масс. Этому способствовало и снятие прежних жестких цензурных ограничений. Именно в эти годы появляются такие романы-бестселлеры, как "Санин" (1907) М.Арцыбашева, "Дух времени (1907) и "Ключи счастья" (1909-1913) А.Вербицкой, "Люди" (1910) А. Каменского, "Гнев Диониса" (1911) Е.Нагродской и др.

В начале XX в. читательская аудитория не представляла собой единого целого. Это был сложный конгломерат разных социокультурных групп, имеющих свои читательские пристрастия [2]. Для анализа интересующей нас проблемы важно то, что каждый пласт литературы имел своего читателя. "Идейную", "серьезную" литературу преимущественно читали широкие слои интеллигенции (учителя, врачи, инженеры и др.), учащаяся молодежь (студенты, курсистки, гимназисты). "Легкое" же чтение было, как правило, интересно "низовым" читателям: служащим невысокого ранга, приказчикам, грамотным рабочим и т.п. Подобное разделение достаточно условно. К тому же надо учитывать, что значительную массу читателей составляли женщины, принадлежавшие к разным социальным слоям, но во многом объединяемые специфическими "женскими" запросами.

По нашему мнению, большинство бестселлеров начала XX в. генетически восходили к популярному в русской литературе XIX в. жанру романа о "новых людях". Этот жанр был представлен на разных литературных уровнях. Значительной читательской популярностью пользовались как романы И.Тургенева "Отцы и дети" (1862), Н.Чернышевского "Что делать?" (1863), Д.Мордовцева "Знамения времени" (1869), так и антинигилистические романы А.Писемского "Взбаламученное море" (1863), Н.Лескова "Некуда" (1864) и "На ножах" (1870-1871), В.Клюшникова "Марево" (1864) и т.п., щедро черпавшие выразительные средства из эстетического арсенала бульварной литературы.

Метки: книги чтение |

Бестселлеры начала XX в. |

Дневник |

(К вопросу о феномене успеха)

А. М. Грачева

Санкт-Петербург

Начало XX в. было ознаменовано появлением в русской литературе такого явления, как романы-бестселлеры. Вслед им шел широкий шлейф негативных критических отзывов, а также пародий, но их герои становились объектом поклонения и подражания. Характерно, что эти произведения не были образцами стиля и эстетических новаций. Во многом они были эстетически консервативны и даже архаичны. И тем не менее, хотя критики не могли объяснить секреты столь громкого успеха, многие ими зачитывались.

"Оказывается, - писал К.Чуковский, - что сочинения г-жи Вербицкой разошлись за десять лет в 500000 экземпляров, что <...> эти милые "Ключи счастья" за четыре, кажется, месяца достигли тиража в 30000 экземпляров и что, судя по отчетам публичных библиотек в Двинске, в Пскове, в Смоленске, в Одессе, в Кишиневе, в Полтаве, в Николаеве, больше всего читали не Толстого, не Чехова, а именно ее, г-жу Вербицкую <...> раскрываю наудачу первый попавшийся библиотечный отчет и вижу, что там, где Чехова "требовали" 288 раз, а Короленко 169, - там г-жа Вербицкая представлена цифрой: 1512. <...> О, <...> откуда эти страшные цифры?" [1].

Появление книг-бестселлеров было связано с новым этапом развития русской культуры. Для начала XX в. было характерно значительное увеличение интереса к чтению в средних и "низовых" слоях общества. Читательская аудитория развивалась постепенно, но существенные изменения произошли после революции 1905 г., прямо или опосредованно повлиявшей на мировоззрение широких масс. Этому способствовало и снятие прежних жестких цензурных ограничений. Именно в эти годы появляются такие романы-бестселлеры, как "Санин" (1907) М.Арцыбашева, "Дух времени (1907) и "Ключи счастья" (1909-1913) А.Вербицкой, "Люди" (1910) А. Каменского, "Гнев Диониса" (1911) Е.Нагродской и др.

В начале XX в. читательская аудитория не представляла собой единого целого. Это был сложный конгломерат разных социокультурных групп, имеющих свои читательские пристрастия [2]. Для анализа интересующей нас проблемы важно то, что каждый пласт литературы имел своего читателя. "Идейную", "серьезную" литературу преимущественно читали широкие слои интеллигенции (учителя, врачи, инженеры и др.), учащаяся молодежь (студенты, курсистки, гимназисты). "Легкое" же чтение было, как правило, интересно "низовым" читателям: служащим невысокого ранга, приказчикам, грамотным рабочим и т.п. Подобное разделение достаточно условно. К тому же надо учитывать, что значительную массу читателей составляли женщины, принадлежавшие к разным социальным слоям, но во многом объединяемые специфическими "женскими" запросами.

Метки: чтение книги |

Детское чтение: от начала к концу XX века. А что читают ваши дети? |

Дневник |

Виталий Безрогов, Галина Иванченко

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ:

ОТ НАЧАЛА К КОНЦУ XX ВЕКА

Проблема чтения все чаще артикулируется как проблема «смерти читателя». Однако пока существует личный читательский опыт людей разных поколений, скорее можно говорить о жизни читателя, нежели о его смерти. Мы предлагаем посмотреть, как в жизненных историях присутствуют практики чтения, как складываются читательские биографии, что такое интерес к чтению, как он расширяется или теряется. Сведения об этом хранятся в воспоминаниях о собственном детстве, оставленных взрослыми.

Начнем с описания своего начального читательского опыта писателем С. Гандлевским (род. в 1952 г.): «Читать я начал из-под палки между восемью и девятью годами. А до поры я довольствовался отцовским пересказом литературных сюжетов. “Робинзона Крузо” я сперва узнал со слуха, а только потом прочел. Первой увлекшей меня книгой была “Борьба за огонь” Ж. Рони (Старшего). Я взялся читать подряд с нарастающей скоростью весь принятый тогда подростковый набор беллетристики — Купера, Майн Рида, Дюма, Стивенсона — и уже через два-три года отец с осуждением замечал, что так не читают — так глотают. Прочитанное незамедлительно сказывалось на моей речи и манерах; я был, вероятно, довольно неуместен — нелеп и велеречив — в нашем приблатненном дворе в среднем течении Можайки. Но с высот сегодняшнего взрослого благоразумия и осмотрительности я завидую некоторым своим отроческим поступкам, возрастному донкихотству, которым я обязан, безусловно, книгам»1.

В этом коротком описании содержится много типичного для читательских биографий в России ХХ в.: диалектика принудительности и добровольности; формирование особой страсти к чтению; сложная связь чтения и поведения, самопонимания; признание морального воздействия книги. Понимание детского чтения включает в себя ощущение как его внеисторичности («дети — они всегда дети»), так и исторических изменений, поскольку детство у каждого поколения проходит по-своему. С одной стороны, мы почувствовали на примере Гандлевского, что, вероятно, большинство детей любит (во все времена) читать книги о приключениях. С другой стороны, мы ловим себя на мысли о том, что наши дети и внуки читают Толкиена вместо Купера и ДиКамилло вместо Рони Старшего. Круг и канон детского чтения претерпевают неизбежную смену читаемых книг.

Метки: чтение дети |

Пасхальный базар на Красной площади, начало XX века |

Дневник |

Метки: пасха старые фотографии россия москва |