-Рубрики

- АРХИТЕКТУРА, ДВОРЦЫ,ЗАМКИ, УСАДЬБЫ (73)

- Архитектура (20)

- Дворцы.Замки. (43)

- Усадьбы (14)

- ВСЕ ДЛЯ ДОМА (167)

- Дизайн,интерьер (49)

- Домашнее (33)

- Интерьеры,дизайн,домашнее (32)

- Дача,огород,цветник (29)

- Огород (12)

- Сад,цветник (12)

- ГОРОДА, СТОЛИЦЫ (297)

- Города Российской империи (22)

- Москва и окрестности (90)

- Санкт- Петербург и окрестности (30)

- Столицы (38)

- Страны города (117)

- ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ,ВОЖДИ. (384)

- Автомобили,самолеты,пароходы,оружие (38)

- Аналитики (23)

- Армия,военные (25)

- Войны,тер. акты (5)

- Главы государств,вожди, (31)

- Государство,дума,законы (12)

- Мафия,криминал (5)

- Наука,образование (22)

- Общество,рынок (9)

- Олигархи,сильные мира, масоны (20)

- Оружие (1)

- Политика,вожди (10)

- Политики,бизнесмены (37)

- Силовые структуры (3)

- Спорт,Олимпиада в Сочи (45)

- Танцы,спорт,экстрим (81)

- Интернет Телевидение (4)

- Экономика (12)

- Эмиграция (4)

- ДНЕВНИКИ (173)

- Рамочки. Плееры (11)

- Цитата.всегда под рукой (61)

- Дневник,оформление от друзей (52)

- Дневники друзей,даты (40)

- Записки humus ЖЖ (6)

- Уроки для дневника (3)

- ЕДА (634)

- Диеты. Полезные продукты. (49)

- Салаты (30)

- Сервировка стола. Украшения блюд. (12)

- Выпечка,торты (112)

- Заготовки (21)

- Кулинария (115)

- Мясные и блюда из птицы (65)

- Рыбные блюда. Продукты моря (13)

- Сладости, напитки,закуски (176)

- Старинные рецепты (13)

- Супы (19)

- Экзотические кухни (11)

- ЖЕНСКОЕ, РУКОДЕЛИЕ. МОДА, ДОМ (810)

- Дети и мамы. Подростки (55)

- Женское.Женщины в истории. (12)

- Женское образование. (1)

- Журналы по вязанию.Уроки вязания (28)

- Косметология,все для внешности (69)

- Красавицы (24)

- Красота (47)

- Куклы,игрушки (6)

- Магия,гадание,тайное (5)

- Мода. Мир моды. История моды (482)

- Полезное (38)

- Прически,косметика (13)

- Фигура,красота,упражнения (30)

- ЖЗЛ (87)

- ЖЗЛ /Политики,вожди,лидеры (5)

- ЖЗЛ/ Музыканты,композиторы,певцы (20)

- ЖЗЛ/ Художники (10)

- ЖЗЛ/Артисты (11)

- ЖЗЛ/Военные (3)

- ЖЗЛ/Женщины (17)

- ЖЗЛ/Писатели,поэты (16)

- ЖЗЛ/Ученые,путешественники (5)

- ЖИВОПИСЬ (2049)

- Акварели (49)

- Натюрморты (71)

- Портреты (173)

- Pin-up. Девушки (11)

- Жанровая живопись (110)

- Женский образ в искусстве (180)

- Живая природа в живописи (18)

- Живопись 18-20 век (239)

- Живопись разных эпох (178)

- Живопись современная (321)

- Живопись фантазии,сказки (37)

- Живопись цветы (42)

- Иллюстрации,гравюры,рисунки (129)

- Импрессионисты,прерафаэлиты (51)

- Миниатюра (5)

- Пейзажи (72)

- Старые мастера (204)

- Цитата живопись (166)

- ЗНАМЕНИТЫЕ, ИЗВЕСТНЫЕ (337)

- Знаменитости (154)

- Кино,знаменитости (108)

- Кинознаменитости.Голливуд (75)

- ИНФОРМАЦИЯ, НОВОСТИ, ПРОЧЕЕ (199)

- Аналитики (1)

- Видео (77)

- Известные даты (5)

- Интересное (67)

- Информация.новости (19)

- Комп,программы (11)

- Нумерология, Магия. Эзотерика (14)

- События этого дня (5)

- ИСТОРИЯ, МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. (92)

- Археология,история (7)

- Древняя история (21)

- История (51)

- Личности в истории (7)

- Тайные общества (7)

- КОРОЛЕВСКИЕ ДОМА, ИМПЕРИИ, МОНАРХИИ (252)

- Royal, Royal новости (13)

- Династии королевских домов (8)

- Династия Романовых (63)

- Империи и императоры (1)

- Королевские дома Европы (106)

- Королевские дома мира (9)

- Русские цари (42)

- Тайны цивилизаций,империи (11)

- МЕДИЦИНА, ЗДОРОВЬЕ, ОЗ, (330)

- Гомеопатия и волновая терапия (19)

- Здоровье,советы (139)

- Мед. новости.ОЗ (6)

- Медицина Востока (10)

- Медицина Запада. (27)

- Парапсихология,гипноз (4)

- Психология (46)

- Традиционная медицина (22)

- Фитотерапия,растения (42)

- Целебные силы природы.Школы здоровья. (16)

- МУЗЫКА (642)

- Забытые мелодии (7)

- Зарубежная эстрада (137)

- Музыка из дневников (116)

- Музыка сборное (265)

- Романсы, шансон,рок (32)

- Эстрада (85)

- ПЛАНЕТА, ПРИРОДА, КОСМОС, (583)

- Аварии,происшествия,стихии (23)

- Животный мир,птицы (219)

- Космос (6)

- Моря и океаны (6)

- Неизведанное (37)

- НЛО, космос, цивилизации (5)

- Парки,сады,скверы (22)

- Планета уникальное (40)

- Подводный мир (9)

- Природа Пейзажи (12)

- Цветы (69)

- ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА (999)

- Балет.Танцы (16)

- Кремль (4)

- Выставки,галереи, коллекции (12)

- Драгоценности,антиквариат (59)

- Искусство (97)

- Кино (82)

- Кино ретро (16)

- Классическая музыка,концерты (93)

- Куклы.Игрушки. (96)

- Литература (48)

- Мудрости, (45)

- Музеи,выставки (64)

- Мультфильмы (6)

- Поэзия (215)

- Росписи,творчество,открытки (21)

- Скульптура (41)

- Театр,спектакли (9)

- Фарфор. Фаянс. Керамика (9)

- Художественное произведение (49)

- Художественные промыслы (12)

- Цирк (3)

- Эрмитаж (7)

- РЕЛИГИИ (175)

- Иконопись,религ сюжеты,иконы (11)

- Православие,иконы,храмы (30)

- Религии разных народов (57)

- Соборы,храмы (15)

- Храмы,соборы,монастыри (63)

- РУКОДЕЛЬНИЦЫ, МАСТЕРИЦЫ (1458)

- Бисер,Ювелирные украшения (146)

- Шитье (5)

- Вышивка,кружева,украшения. (105)

- Вязание (909)

- Декупаж,винтаж,квилинг (34)

- Коллаж,клипарт,винтаж (21)

- Кружева,вышивка (69)

- Лепка.Полимерная глина (7)

- Рукоделие,вышивка,валяние,шитье (91)

- Цитаты по рукоделию (72)

- СТРАНА РОССИЯ (361)

- Аристократы,дворяне, (37)

- Дореволюционная Россия (40)

- Крым (9)

- Отношение,общество,дружба (102)

- Праздники,традиции,обряды (86)

- Путешествия по России (3)

- Россия История (49)

- Русские города (21)

- Русь (7)

- Славяне (1)

- Традиции,обряды,обычаи (7)

- СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ, (440)

- Австралия (1)

- Азия,Индонезия (14)

- Америка (15)

- Англия,Португалия,Нидерланды, (27)

- Кавказ,Армения,Азербайджан, (6)

- Африка (31)

- Балканы (2)

- Ближний Восток. Турция. (16)

- Венгрия,Румыния,Югославия (3)

- Германия,Австрия,Швейцария (32)

- Европа (14)

- Израиль,Иордания (14)

- Индия,Афганистан,Пакистан (1)

- Италия,Греция (6)

- Китай,Япония,Корея,Вьетнам (23)

- Нидерланды,Дания,Исландия (3)

- Польша,Чехословакия,Румыния (3)

- Россия (44)

- Северная Америка (3)

- Скандинавские страны (7)

- СССР (34)

- Страны ближнего зарубежья (3)

- Страны восходящего солнца (4)

- США (45)

- Украина (66)

- Франция (23)

- Южная Америка (4)

- ФОТО (351)

- Старое фото,Фотографы. (30)

- Фото из архивов США (21)

- Фотография (189)

- Фотосессии (29)

- Фото художники. Фотоальбомы. (74)

- Фотошоп и надписи (9)

- ЭТНОГРАФИЯ (41)

- ЮМОР (123)

-Музыка

- А.Маршал Чтобы рядом

- Слушали: 489 Комментарии: 0

- Микаэл Таривердиев, "Одинокий саксофон"

- Слушали: 45826 Комментарии: 0

- Мельница - Окрасился месяц багрянцем

- Слушали: 1088 Комментарии: 0

- Галина Ненашева. Бабье лето

- Слушали: 964 Комментарии: 0

-Видео

- УКРАИНА: Отставка премьера. Видео-обраще

- Смотрели: 32 (4)

- Мощное средство самоисцеления.

- Смотрели: 1799 (11)

- Цирк уродов: истории и трагедии цирковых

- Смотрели: 65 (2)

- Славянская Азбука. Значение букв.Суперви

- Смотрели: 26 (2)

- Жириновский скоро Адама объявят украинск

- Смотрели: 109 (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 20.06.2012

Записей: 11141

Комментариев: 4329

Написано: 18117

Записей: 11141

Комментариев: 4329

Написано: 18117

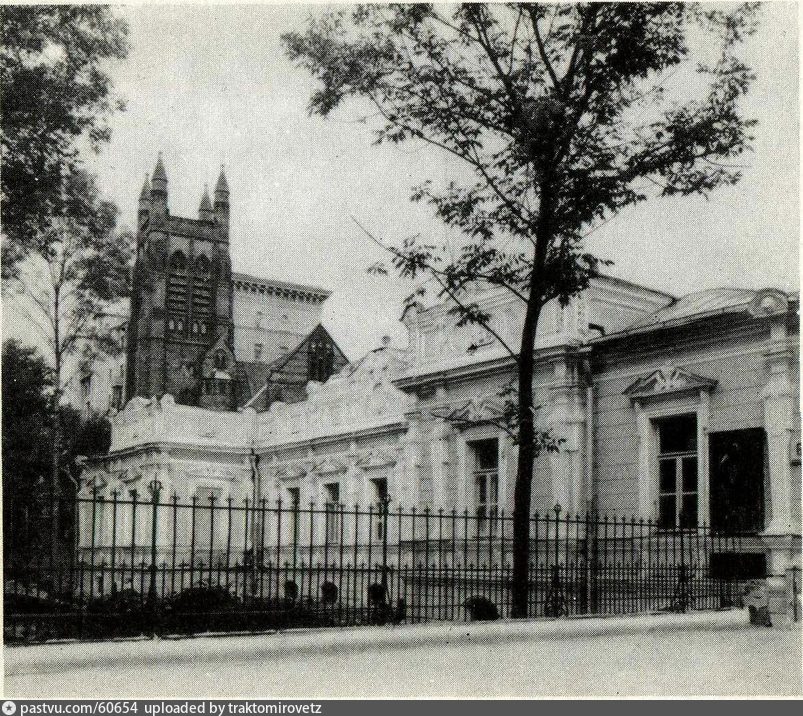

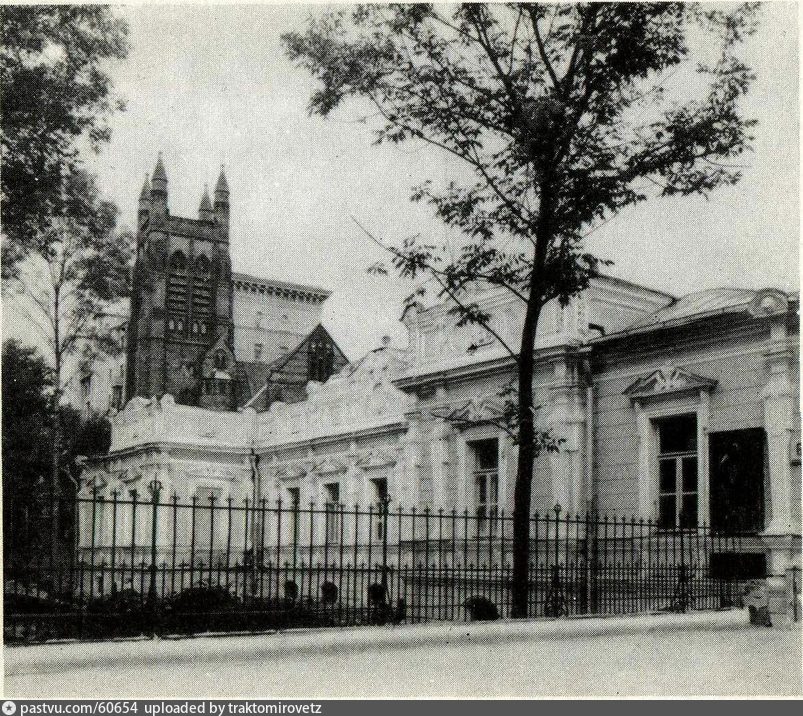

Городская усадьба Сумароковых-Энгельгард-Баратынского-Станкевича |

Оригинал взят у

Старые дома оживают, когда мы вспоминаем его жильцов или читаем чьи то воспоминания с описанием жизни в нем. Я перечитываю Нину Молеву "Дворянские гнезда". Читала когда-то давно, когда увлекалась ее книгами... теперь поняла, что очень давно это было и я мало что помню... Сегодня под ее пером для меня ожил вот этот особняк.

В ее главке он умер еще раз... Сейчас у него новая блестящая жизнь. Там Дом Моды Валентина Юдашкина... А у Молевой был еще остаток той самой старой настоящей жизни - памяти Сумарокова-Баратынского-Станкевича... Я так коротенько из нее немного перепечатаю... "....усадьба Баратынского. В то время – Чернышев переулок, для XX века – улица Станкевича, для XXI – Вознесенский переулок. Неизменным остается только номер дома владения – 6-й. И до самых последних дней в нем жили следы прожитых лет, бережно хранимые очередным замечательным жильцом – академиком архитектуры И. В. Жолтовским, о котором рассказывает его молодой друг, живописец с мировым именем Э. М. Белютин. ... «Свободен от постоя» – табличка у ворот посерела от дождей и городской пыли. Врезанные в камень буквы зазеленели густой плесенью. Каменный столб давно покосился. Впрочем, ворот уже не было. Только у другого столба поскрипывала чугунная калитка, за которой начиналась дорожка, выложенная широкими плитами желтого известняка, как когда-то тротуары всех московских переулков. Дорожка в 1948-м вела к парадному подъезду – с широкими пологими ступенями, высокими дубовыми дверями, под модным когда-то навесом на литых чугунных колонках. ... В подъезд входили люди в милицейской форме – здесь помещался так называемый Отдел вневедомственной охраны района и еще какие-то моссоветовские службы.

За углом дорожка разбегалась в разные стороны. Одна окружала по периметру просторный двор былой, еще боярской, усадьбы – мимо дворницкой, людских, конюшни, поварни, превращенных в жилые закутки с отдельными (немыслимая роскошь тех лет!) входами. За низкими маленькими дверями – темная прихожая (Жолтовский предпочитал выражение «сени»). Оно представлялось тем более оправданным, что сразу слева начиналась лестница на бельэтаж, а впереди открывалась дверь в кухню, предмет особой гордости Ивана Владиславовича. В хорошем расположении духа он начинал экскурсию по своим владениям именно с нее. Кирпичный, «в елочку», навощенный и натертый до блеска пол. Огромная плита с медным круговым поручнем и медными дверками (газа в доме не было). Покрытые старым кафелем под самый потолок стены. Металлический колпак над конфорками. И в левом, дальнем от входа, углу дверцы… лифта для кушаний, которые прямо отсюда подавались в столовую на антресолях. Иван Владиславович честно признавался, что старый лифт был всего лишь до бельэтажа и что ему пришлось «совершить варварство» – удлинить его шахту до антресолей. Зато в остальном иллюзия старины была полная: поскрипывал ворот, колебался пеньковый канат, подрагивала вместе со своим грузом маленькая платформочка. Главным было груз в виде суповой миски или закрытого блюда со вторым вовремя принять и непременно закрепить тормозной колодкой ворот. Но это уже не входило в круг обязанностей Ивана Владиславовича. Хотя надо признать, подняться по лестницам этой квартиры с подносом в руках даже совсем молодому человеку не представлялось возможным. Из «сеней» неширокая крутая лестница вела в коридор бельэтажа, к вычлененному из остальных помещений этажа святилищу Мастера – кабинету. Тому самому, в котором работал Баратынский, Станкевич, бывая у брата, где встречались Вяземский, Погодин, Грановский. Который еще раньше служил «самому» – это Иван Владиславович почти торжественно подчеркивал – Александру Петровичу Сумарокову: городская усадьба была родовым гнездом Сумароковых.

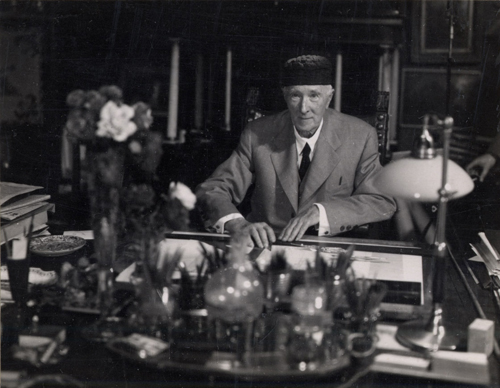

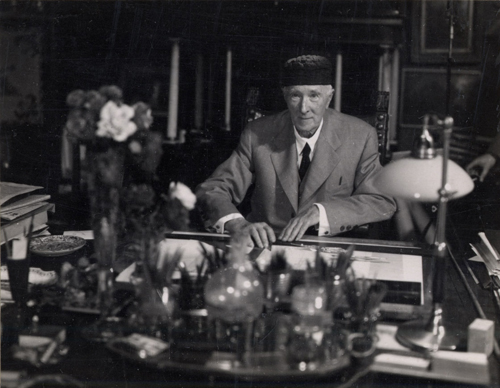

Может быть, помещение и не было так велико – что-нибудь около 50 квадратных метров (3 окна по фасаду), зато казалось огромным. И почти торжественным. Скорее всего из-за высокого, тонущего как бы в сумерках потолка, сохранившего гризайльную роспись начала XIX века. Роспись не поновляли, и тона гризайли подернулись патиной времени. Речи быть не могло об ее расчистке: Иван Владиславович следами времени дорожил нисколько не меньше, чем первоосновой живописи. Если входивший сразу же не откликался на удивительную ауру потолка, Иван Владиславович словно охладевал к гостю, воспринимал его как человека не из своего мира."

А вот так ее "реставрировали" пять лет назад. Мой снимок сентября 2008 года. "Кабинет тесно заполняла мебель. Только старая. Только великолепные образцы той или иной эпохи. В мебели Иван Владиславович разбирался, по собственному выражению, «на уровне шестого чувства». Это было то поразительное ощущение материала и мастерства, которым всегда отличались его исторические предки – поляки. В центре кабинета два фламандских стола XVIII века, украшенные виртуозным маркетри с букетами цветов. Придвинутые друг к другу, они замыкались старым дубовым столом, за которым на совершенно расшатанном и перетертом кресле восседал Мастер. Конечно, под рукой был телефонный аппарат. У стены рядом стояли рейсшины. Во внутреннем кармане атласной куртки – «бонжурки» – подручная перетертая добела готовальня. Не знаю, пользовался ли ими Иван Владиславович или они оставались символикой зодчества, как в скульптуре XVII–XVIII веков. По правую руку от Ивана Владиславовича стояло совершенно истертое кресло XVI века, которое он торжественно называл креслом Марии Тюдор и избранным предлагал попробовать в нем посидеть или, по крайней мере, погладить спинку. Настоящим чудом мебельного искусства был стоявший за спиной у Жолтовского кабинет красного дерева со слоновой костью по рисунку Камерона. И что бы ни говорил Иван Владиславович о всех других предметах, именно кабинет задавал тон всей комнате, заявлял о характере устремлений самого зодчего. Высокий, занимавший почти всю стену, с множеством дверок и ящиков, он был царством в царстве архитектуры. У противоположной стены стоял отличный английский поставец, в котором хранились бесчисленные слайды, а к поставцу было придвинуто венецианское кессонэ, в котором Иван Владиславович хранил свои акварели, преимущественно итальянские. Он не очень охотно их показывал. Тем интереснее было их смотреть: зодчий очень точно соблюдал градацию между собственными, авторскими, зарисовками и зарисовками, в которых его целью становилось воспроизведение чьего-то произведения. Картин в кабинете было немного, и среди них Жолтовский особенно ценил итальянский подлинник времен Возрождения – портрет одного из Медичи. На окнах стояли голова римской императрицы I века нашей эры, приобретенная Иваном Владиславовичем непосредственно на раскопках в Италии, и – совершенно неожиданно! – шедевр парижского салона конца XIX века: женская головка, окутанная прозрачной, переданной в мраморе вуалью. Габрический, как бы извиняясь, пояснял, что все дело было в сходстве с первой женой архитектора из семьи московских миллионщиков Носовых."(а вот тут хочется узнать кто она.)

Прямо напротив дверей кабинета – лестница на антресоли, очень крутая, и трудно себе представить, как Иван Владиславович на восьмом десятке преодолевал все эти препятствия. Тем не менее ничего в своем обиходе он менять не хотел и продолжал заниматься домашним альпинизмом до конца. На лестнице по стенам висели большие декоративные полотна какого-то фламандца XVIII века – цветы и птица. И было самым удивительным, даже для Габричевского, что в первый же визит Иван Владиславович пригласил подняться по этой лестнице в личные комнаты. При его неизменной замкнутости и почти нарочитой отстраненности от окружающих – никаких разговоров, кроме архитектуры, никакой светской болтовни, тем более сплетен! – это приглашение говорило о совершенно исключительных обстоятельствах, которые неожиданно сравняли перед назидающей и карающей рукой идеологических властей и старших и младших.

Иван Владиславович не был ни коллекционером, ни собирателем, руководствовавшимся определенным планом, системой. В прошедших поколениях, их созданиях он откликался на то, что было ему внутренне близко, что позволяло выстраивать свое духовное и эмоциональное пространство – чтобы жить и работать. Поэтому от среды его дома исходило ощущение современности, но никак не музея и древлехранилища. По внутренней своей установке он ничего не хранил – он со всеми входившими в его дом вещами сосуществовал, уважая их, но и находя в них поддержку. В столовой, направо от лестницы, мебель ограничивалась удивительным набором белого (!) чиппендела голландского исполнения – стол, стулья, – находившегося на яхте Петра I. Слева от лестницы шли (в маленькой анфиладе) гостиная, спальня и еще какие-то скрытые от посторонних глаз потаенные уголки. Как возникла эта совершенно необычная квартира, можно только догадываться. Дом до самой революции составлял собственность Александры Владимировны Станкевич, и скорее всего подсказала его зодчему жившая в нем Елена Васильевна Станкевич .... Свою секцию в старом особняке Жолтовский в расцвете славы и признания со стороны советского правительства предпочел любой новой мастерской. Она так и числилась за ним как мастерская. Для жизни Ивану Владиславовичу с женой была предоставлена представительская квартира в доме напротив американского посольства на Новинском бульваре. Но представительство не понадобилось. Жолтовский не был человеком тщеславным.

... А когда Мастера не стало в 1959 году, произошел еще один погром. Вдове (Елизавете Павловне Рябушинской) было предложено в 48 часов освободить все помещения на Станкевича, 6. Оказывается, они давно стали совершенно необходимыми Моссовету. Растерянная женщина что-то пыталась поместить в квартире на Новинском бульваре, что-то навалом, в полном смысле этого слова, перевезти на дачу в Жаворонки. Набор петровской корабельной мебели удалось, по счастью, продать с ходу П. Д. Корину, недавно получившему государственную премию и потому располагавшему деньгами (набор и сейчас украшает музей-мастерскую художника). Любимое кессоно Ивана Владиславовича оказалось в сарае в Жаворонках, набитое ржавыми тяпками, лопатами и граблями. Разор осуществлялся стремительно, и ни Союз архитекторов, ни тем более Музей архитектуры ничего ему не противопоставили. Через несколько дней в кабинет Мастера страшно было войти.

Гризайли счищены и загрунтованы под побелку. Паркет конца XVIII века содран и перекрыт на мастичной основе самым дешевым линолеумом. Рабочие очень торопились: предстояло немедленное открытие читального зала городского архива, документы в который по заказу читателей предстояло перевозить через весь город. В углу кабинета вместе со строительным мусором валялись телефонный аппарат Ивана Владиславовича с оборванным проводом, его рейсшины и среди множества карандашей, резинок, угольников – маленькая готовальня, с которой он не расставался, пряча в своей домашней куртке. На вопрос, можно ли взять на память эти вещи, вдова согласно кивнула. В конце концов, ей было ни до чего: она уже перенесла несколько онкологических операций и не сомневалась в последствиях нового стресса. Ее не стало через год после кончины Ивана Владиславовича. Еще через год с небольшим не стало и ее единственной дочери и наследницы, тонкой и романтической актрисы Театра имени Моссовета Любочки Смышляевой, игравшей Дездемону с Отелло – Мордвиновым. Потом не менее стремительный уход из жизни супруга Любочки. Удивительный мир Мастера, позволивший ему работать и выстоять, исчез. Мир Ивана Жолтовского, признанного академиком в 1907 году." Нина Молева. Дворянские гнезда. PS Я тут для памяти себе напишу со ссылкой на источник Смышляева-Жолтовская Любовь Валентиновна (1923-1970). Актриса Театра имени Моссовета, скончалась 5 февраля 1970 года, похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (1 уч. 3) рядом с матерью Ольгой Федоровной Жолтовской (1890-1962), Мужем, артистом Б. А. Лавровым и архитектором И.В. Жолтовским". Загадка. Второй женой Ивана Жолтовский была дочь Павла Михайловича Рябушинского - Елизавета Павловна, которая в первом браке была за Александром Геннадьевичем Карповым, внуком Тимофея Саввича Морозова. Хотя она, в общем была его ровесница... и наверно Ольга Федоровна его третья жена... В общем буду его жен искать:)))

Серия сообщений "Россия":

Часть 1 - 18 августа День Воздушного Флота России!

Часть 2 - Россия и пророчества

...

Часть 18 - Подсветка Кремля

Часть 19 - Из архива генерал-лейтенанта М.Г.Черняева

Часть 20 - Городская усадьба Сумароковых-Энгельгард-Баратынского-Станкевича

Часть 21 - Давайте отправимся в лыжный поход к затерянному в лесах храму

Часть 22 - Миф о «Кровавом воскресенье»

...

Часть 42 - Похоронная команда Украины (Познавательное ТВ, Николай Стариков)

Часть 43 - 100 фотографий Казани. Часть первая.

Часть 44 - 100 фотографий Казани. Часть вторая.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |