-Метки

-Резюме

-Рубрики

- Бумажный дневник...От ...а (10)

- На Лиру...до...я (12)

- Пишу стишки... (25)

- Наедине с поэтом... (384)

- Внимание...Снимаю... (56)

- С миру по строчке... (88)

- Улыбнись... (174)

- Словари,энциклопедии... (4)

- Запомни... (62)

- Мир вокруг кухни... (449)

- Целебная кулинария (1)

- Заготовки на зиму... (16)

- Подборки кулинарных рецептов... (101)

- Живопись (450)

- Митька (8)

- Родом из Северска (4)

- Дачница (30)

- Самые красивые места на планете... (44)

- Компьютерный ликбез (29)

- Философия жизни... (22)

- Всё про фотографию (24)

- Кто как мыслит... (26)

- Слайдшоу от Эмилии (20)

- Стихи Валентина Васильева (2)

- Из Интернета (38)

- Интересные факты... (20)

- Мужчина и женщина... (18)

- Здоровье... (154)

- Клипарт (40)

- Ошо- статьи... (3)

- Схемы от Эмилии (6)

- Моя РОССИЯ... (6)

- Музыка...Видео... (94)

- Музыка...Плейлисты... (132)

- Музыка...Аудио... (110)

- Моим читателям (38)

- Подарки от меня и для меня... (10)

- Имена на все времена... (37)

- Музыкальная зарисовка... (15)

- Психология... (4)

- Фотографии из Интернета... (54)

- Фильмы (6)

- Актёры и роли... (87)

-Видео

- ...Вода звенит... И солнце поднимается

- Смотрели: 195 (22)

-Фотоальбом

- Дети

- 13:17 12.10.2013

- Фотографий: 5

- Цветы моего сада...

- 21:17 09.10.2013

- Фотографий: 16

- Мой чудный Северск

- 17:06 07.10.2013

- Фотографий: 25

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья онлайн

vasilyevich

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

apostol_nik

CAZADOR

chanatol

justvitek

klari126

LarisaPashkova

MONIK_VENICE

myparis

Natasha1963

Nikolai_N

RiaArei

Rivix

Rost

serzh548

shapo4ka90

solaris50

tinarisha

Tomas

tsarvalera

ValentinKa-I

ValeZ

VALKOINEN

vfulan

vit4109

Volody24_gl

Zasmeshi

Альфред_Грибер

Анна_Белоусова

Артель-Добрые-Руки

Аху_Суисво

Валент

Валеч

Вечерком

Владимир_Ольховой

Делитант

дракоша52

Елена-рыбка

Елена_Гречмак

Заглянувший_на_огонек

Иван_59

Иеронимус

Лариса_Гурьянова

Мадам_Беликова

Н_НИНА

Полковник_Баранец

Привалова

Сирициус

Славка_Ядин

фортунчик

-Постоянные читатели

Felitsata LarisaPashkova Radeia Ronnola Soja-batik StasonchikHa TomaVed ValentinKa-I alyonabat61 chanatol gekata-panti klari126 lagad lugrox nataschka72 rusalka5555 serzh548 shnarr svetla00 tatyana22041955 tatyana29 vasilyevich vipstart vit4109 world_vision Анна_Белоусова Владимир_Ольховой Голубка_-_белоснежная Елена_Гречмак Иван_59 Иннесса2008 Ира_Ивановна Карташова_Марина Лауретта Мама_Соня_Я Н_НИНА Ольга_Лёлик РыбкаГалка СОЛНЫШКО777КРАСНОЕ Саратовчанка Светлана1201 Светлана_светлая_душа Светлая_Мечта9 Сестрица_Аленушки аленький_цветочек111 ленок_ленок любитель_оперы ритамак серед фортунчик

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 2)

Photoshopia

Только_для_женщин

Читатель сообществ

(Всего в списке: 3)

New_Photoshopinka

Photoshopinka

Мир_клипарта

-Статистика

Живопись...Дети и вишенка...Часть- 1... |

Петр Чайковский-Лето  Вишня красные серёжки по ветвям развесила, и, как в зеркало, в окошки смотрится. Я весело ей кричу: - А ну, подружка! Дай мне парочку на ушко, поношу, сколько хочу, а потом их проглочу! Я под деревом стою, вишни спелые жую, вот уже вишнёвый сок по животику потёк - набираюсь витаминов я под вишенкою впрок! /О. Конаева/  Zuber Buhler Fritz. The Cherry Thieves.  James Clark. Three Little Kittens.  Эдуар Мане.Мальчик с вишнями.  Pierre Louis Joseph De Coninck.  Zuber-Buhler Fritz. The First Cherries.  Emile Vernon  Georg Rössler. Mädchen mit Kirschen.  Jules Emile Saintin.  John Everett Millais.  Fabio Fabbi.  William-Adolphe Bouguereau.  Frederick Morgan.  John Russell.  Lilly Martin Spencer.  Friedrich August von Kaulbach. Как здорово в пространстве Интернета - Сказать Вам пару добрых, тёплых слов! Пусть в жизни Вашей будет мир и лето, Гармония и вечная любовь! Бегала по всему Интернету, оформляла и украшала я- Эмилия... |

| Рубрики: | Живопись |

Процитировано 10 раз

Понравилось: 5 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

«Державная» икона Божией Матери явила себя русскому православному народу 2 марта 1917 года в селе Коломенском под Москвой, в день отречения царя-мученика Николая Александровича от престола.

Крестьянке слободы Перерва Евдокии Андриановой во сне был голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной и пусть молятся». В другом сне ей приснилась белая церковь и величественно восседающая в ней Женщина. В этой Женщине крестьянка сердцем признала Царицу Небесную, хотя не видела Ее святого лика.

2 марта Евдокия отправились в Коломенское и при виде Вознесенской церкви сразу узнала ее. Вместе с настоятелем храма они нашли икону в подвале среди старых досок и рухляди, в пыли. Когда большую, узкую, почерневшую от старости икону промыли, открылось изображение Богоматери, величественно восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках, почему икона и получила название «Державная».

Событие обрело новый смысл, когда в этот же день Николай II отрекся от престола и сложил атрибуты власти. Царица Небесная все это взяла у отрекшегося от власти царя земного, чтобы сохранить их, и вернуть России, когда русский народ пройдет через неисчислимые страдания, кровь и слезы, и после покаяния будет прощен.

Крестьянке слободы Перерва Евдокии Андриановой во сне был голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной и пусть молятся». В другом сне ей приснилась белая церковь и величественно восседающая в ней Женщина. В этой Женщине крестьянка сердцем признала Царицу Небесную, хотя не видела Ее святого лика.

2 марта Евдокия отправились в Коломенское и при виде Вознесенской церкви сразу узнала ее. Вместе с настоятелем храма они нашли икону в подвале среди старых досок и рухляди, в пыли. Когда большую, узкую, почерневшую от старости икону промыли, открылось изображение Богоматери, величественно восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках, почему икона и получила название «Державная».

Событие обрело новый смысл, когда в этот же день Николай II отрекся от престола и сложил атрибуты власти. Царица Небесная все это взяла у отрекшегося от власти царя земного, чтобы сохранить их, и вернуть России, когда русский народ пройдет через неисчислимые страдания, кровь и слезы, и после покаяния будет прощен.

Обнимаю тебя!

А я тебя!

Икона Божьей Матери «Владимирская»

Празднество Божией Матери в честь Ее святой иконы Владимирской совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата. В 1480 году при Великом князе Иоанне III Васильевиче хан Золотой Орды Ахмат с многочисленными полчищами подошел к реке Угре, которую называют «поясом Богоматери», охраняющим Московские владения.

Икона Божией Матери Владимирская

Целый день войска хана и Московского князя стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям — «стояние на Угре». Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий (1473—1489) и духовник князя, архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал его мужественно стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией.

Пресвятая Богородица заступилась за Землю русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.

Икона Божией Матери Владимирская

Целый день войска хана и Московского князя стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям — «стояние на Угре». Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий (1473—1489) и духовник князя, архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал его мужественно стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией.

Пресвятая Богородица заступилась за Землю русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.

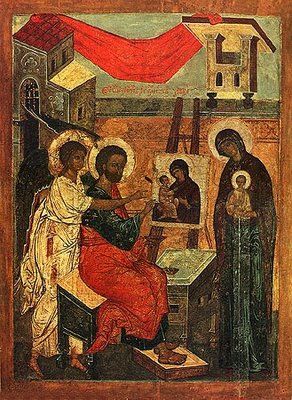

По благочестивому преданию, образ Божией Матери Владимирской был написан евангелистом Лукою на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сим образом да будет».

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г . она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в девичьем монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями.

В 1155 г . сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 г ., образ «святой Богородицы Владимирской», помог русским одержать победу над врагом. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 г ., когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при разорении Владимира Батыем 17 февраля 1237 года.

В 1155 г . сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 г ., образ «святой Богородицы Владимирской», помог русским одержать победу над врагом. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 г ., когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при разорении Владимира Батыем 17 февраля 1237 года.

Дальнейшая история образа связана уже всецело со стольным градом Москвой, куда ее впервые принесли в 1395 году во время нашествия хана Тамерлана. Завоеватель с войском вторгся в пределы Рязани, полонил и разорил ее и направил свой путь на Москву, опустошая и уничтожая все вокруг. В то время как московский великий князь Василий Дмитриевич собирал войска и отправлял их под Коломну, в самой Москве митрополит Киприан благословил население на пост и молитвенное покаяние. По взаимному совету Василий Дмитриевич и Киприан решили прибегнуть к оружию духовному и перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Пречистой Богоматери[1].

Икону внесли в Успенский собор Московского Кремля.. Летопись сообщает, что Тамерлан, простояв на одном месте две недели, внезапно устрашился, повернул на юг и вышел из московских пределов . Произошло великое чудо: во время крестного хода с чудотворной иконой, направлявшегося из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях по обеим сторонам дороги и молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!», Тамерлану было видение . Перед его мысленным взором предстала высокая гора, с вершины которой спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Ему ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти обратно.

В память о чудесном избавлении Руси от нашествия Тамерлана в день встречи в Москве Владимирской иконы Божьей Матери 26 августа / 8 сентября был установлен торжественный церковный праздник Сретения этой иконы, а на самом месте встречи был воздвигнут храм, вокруг которого позднее расположился Сретенский монастырь.

Во второй раз Богородица спасла Русь от разорения в 1480 году (память совершается 23 июня / 6 июля), когда к Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата. Встреча татар с русским войском произошла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»): войска стояли на разных берегах и ждали повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в бегство ордынские полки.

Третье празднование Владимирской Матери Божией (21 мая / 3 июня), вспоминает избавление Москвы от разгрома Махмет-Гиреем, ханом Казанским, который в 1521 году достиг пределов Москвы и стал жечь ее посады, но внезапно отступил от столицы, не причинив ей вреда.

Перед Владимирской иконой Божией Матери совершились многие важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы — Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви ( 1448 г .), святителя Иова — первого Патриарха Московского и всея Руси ( 1589 г .), Святейшего Патриарха Тихона ( 1917 г .), а также во все века перед ней приносились присяги на верность Родине, совершались молебны перед военными походами.

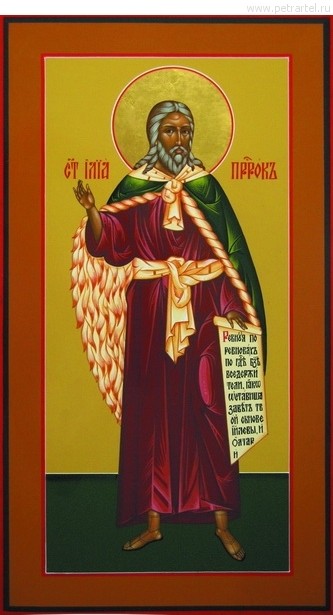

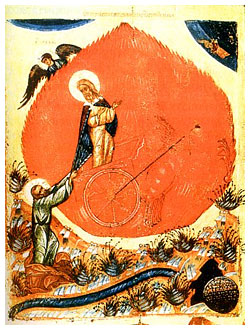

Празднование в связи с явлением иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» установлено ради памяти святого пророка и Боговидца Моисея, которому в явлении горящей и несгораемой купины (куста) было предвозвещено бессеменное воплощение Сына Божия от Приснодевы Марии.

Богоматерь сравнивается в песнопениях с неопалимой купиной, которую видел Моисей на горе Хорив: «Якоже бо купина не сгораше опаляема, тако Дева родила еси».

Иконы Неопалимой Купины находятся во многих храмах. Особым почитанием пользовались две иконы, находившиеся в московской церкви в честь Неопалимой Купины.

В этом же храме находилась особая служба-последование с указанием, что Служба сия поется во святей горе Синайской, егда кто произволити, егда бывает молния страшна.

Это указание объясняет ревностное почитание образа Божией Матери Неопалимая Купина русским народом, который прибегает к предстательству Божией Матери через эту икону во время страшных опустошительных пожаров, творя по последованию особый чин.

Куст купины стал одним из ветхозаветных прообразов Богоматери. Купина горит и не сгорает — Дева рождает и пребывает Приснодевою, родившаяся на грешной земле Сама пребывает вечно Пречистою.

Богоматерь сравнивается в песнопениях с неопалимой купиной, которую видел Моисей на горе Хорив: «Якоже бо купина не сгораше опаляема, тако Дева родила еси».

Иконы Неопалимой Купины находятся во многих храмах. Особым почитанием пользовались две иконы, находившиеся в московской церкви в честь Неопалимой Купины.

В этом же храме находилась особая служба-последование с указанием, что Служба сия поется во святей горе Синайской, егда кто произволити, егда бывает молния страшна.

Это указание объясняет ревностное почитание образа Божией Матери Неопалимая Купина русским народом, который прибегает к предстательству Божией Матери через эту икону во время страшных опустошительных пожаров, творя по последованию особый чин.

Куст купины стал одним из ветхозаветных прообразов Богоматери. Купина горит и не сгорает — Дева рождает и пребывает Приснодевою, родившаяся на грешной земле Сама пребывает вечно Пречистою.

Икона «Неопалимая Купина» — образ поистине космического звучания. Он подытоживает православное представление о Богородице-Церкви-Софии во всей красоте Ее вневременного и вселенского значения.

Композиция иконы образована двумя четырехконечными звездами, наложенными одна на другую, в центре которых в медальоне — Богоматерь с Младенцем Христом в архиерейском облачении. На груди Пречистой помещены символические изображения: лествица (видение святым патриархом Иаковом лествицы, «утвержденной на земле и верхом достигавшей неба», как прообраза Богоматери) и палаты (дом). В

лучах первой звезды, синего цвета, изображены Ангелы — властители стихий, в лучах огненно-красной звезды — символы святых евангелистов: Ангел (Матфей), Орел (Иоанн), Телец (Лука) и Лев (Марк), упомянутые в Апокалипсисе. Вокруг звезд в двухлепестковых облаках — Ангелы — духи Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с веткою Благовещения, Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Урииил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградною гроздью — символом Крови Спасителя. По углам иконы — видения пророков: явление Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери «Знамение» в горящем кусте, Исаие — Серафима с горящим углем в щипцах, Иакову — лествицы с Ангелами, Иезекиилю — затворенных врат.

Композиция иконы образована двумя четырехконечными звездами, наложенными одна на другую, в центре которых в медальоне — Богоматерь с Младенцем Христом в архиерейском облачении. На груди Пречистой помещены символические изображения: лествица (видение святым патриархом Иаковом лествицы, «утвержденной на земле и верхом достигавшей неба», как прообраза Богоматери) и палаты (дом). В

лучах первой звезды, синего цвета, изображены Ангелы — властители стихий, в лучах огненно-красной звезды — символы святых евангелистов: Ангел (Матфей), Орел (Иоанн), Телец (Лука) и Лев (Марк), упомянутые в Апокалипсисе. Вокруг звезд в двухлепестковых облаках — Ангелы — духи Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с веткою Благовещения, Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Урииил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградною гроздью — символом Крови Спасителя. По углам иконы — видения пророков: явление Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери «Знамение» в горящем кусте, Исаие — Серафима с горящим углем в щипцах, Иакову — лествицы с Ангелами, Иезекиилю — затворенных врат.

Тебя, Бога, Отца Всемогущаго, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе (в нем находящемся): благослови, освяти и силою Святаго Креста сохрани от огненнаго пламени, от удара молнии избавь и даруй всякия блага. Благослови Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благоволения Твоего, живущих же в нем от разжения (огня), молнии и злоумышления диавольскаго сохрани и спаси ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь Иконе Божией Матери «Неопалимая Купина»

Иже в Купине, огнем горящей и несгораемей,

показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже,

огнь Божества неопальне во чреве Приймшую и нетленну по Рождестве Пребывшую,

Тоя молитвами от пламене страстей избави нас и от огненных запалений град Твой сохрани, яко Многомилостив.

Тропарь Иконе Божией Матери «Неопалимая Купина»

Иже в Купине, огнем горящей и несгораемей,

показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже,

огнь Божества неопальне во чреве Приймшую и нетленну по Рождестве Пребывшую,

Тоя молитвами от пламене страстей избави нас и от огненных запалений град Твой сохрани, яко Многомилостив.

Богоматерь собрала вокруг Предвечного Младенца весь мир — силы земные и Небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил Вселенную Бог в Своей Премудрости, именно ею должны быть побеждены хаотические, центробежные силы смерти и распада. Тем самым подле Купины возникает и иной образ — образ Софии, Божественной воли, предвечного замысла Творца о творении.

Сей знак Божественной воли в виде осьмиконечного сияния на иконе известен с древнейших времен. Точно такое же восьмилучевое сияние, исходящее от Спасителя, мы видим на мозаике «Преображение» в алтаре собора монастыря святой Екатерины на Синае. Множество икон «Неопалимой Купины» прославились чудотворением. Одна из древнейших пребывает в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля и была принесена в Третий Рим в 1390 году палестинскими иноками. По преданию, она писана на камне той самой скалы, у подножия которой пророк Моисей узрел пылающий куст. Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из Святых сеней Грановитой палаты, хранился в московской церкви «Неопалимой Купины», исчезнувшей в 1930 году осталось лишь имя ее в названии Неопалимовского переулка, да строки из поэмы Андрея Белого «Первое свидание»:

Сей знак Божественной воли в виде осьмиконечного сияния на иконе известен с древнейших времен. Точно такое же восьмилучевое сияние, исходящее от Спасителя, мы видим на мозаике «Преображение» в алтаре собора монастыря святой Екатерины на Синае. Множество икон «Неопалимой Купины» прославились чудотворением. Одна из древнейших пребывает в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля и была принесена в Третий Рим в 1390 году палестинскими иноками. По преданию, она писана на камне той самой скалы, у подножия которой пророк Моисей узрел пылающий куст. Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из Святых сеней Грановитой палаты, хранился в московской церкви «Неопалимой Купины», исчезнувшей в 1930 году осталось лишь имя ее в названии Неопалимовского переулка, да строки из поэмы Андрея Белого «Первое свидание»:

Молитва Пресвятой Богородице и Приснодеве Марии пред ея иконою «Неопалимая Купина»

Четверг, 23 Мая 2013 г. 22:20ссылка

Царице Небесная, Владычице наша, Госпоже Вселенныя, Пресвятая Богородице, нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, чистая Приснодево, Марие Богоневесто, Мати Творца твари, Господа славы и Владыки всяческих!

Тобою Царь царствующих и Господь господствующих прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие милосердие воплощенное, Ты Мати Света и Живота сущи, якоже некогда во чреве Твоем носила еси Его и на объятиих Твоих имела еси Младенца Слово Превечное, Бога, тако и всегда Того с Собою имаши.

Сего ради мы по Бозе к Тебе прибегаем, яко к нерушимей стене и предстательству: призри благосердием, всепетая Богородице, на лютое озлобление наше и исцели душ и телес наших болезни; отжени от нас всякаго врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод многих и воздухов тлетворных, и от смерти внезапныя; и якоже три отроки в пещи вавилонстей, сохрани и соблюди нас, да якоже древле людем Божиим, тако будут вся благая нам чтущим Тя; врази же и вси ненавидящии нас да постыдятся и посрамятся, и уразумеют вси, яко с Тобою Господь, о Владычице, и Тобою с нами Бог.

Во дни осени нас сению благодати Твоея, во тьме же нощней просвети светом свыше, всем полезная устрояющи; преложи горесть нашу во сладость и слезы утри согрешивших и бедствующих раб Твоих, исполняющи коегождо прошения вся во благо; вся бо можеши, елика хощеши Ты, Мати Слова и Живота.

Тебе Отец венча Дщерь, Сын Матерь Деву, Дух Святый Невесту, да царствуеши яко царица, предстоящи одесную Святыя Троицы, и милуеши нас якоже хощеши, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тобою Царь царствующих и Господь господствующих прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие милосердие воплощенное, Ты Мати Света и Живота сущи, якоже некогда во чреве Твоем носила еси Его и на объятиих Твоих имела еси Младенца Слово Превечное, Бога, тако и всегда Того с Собою имаши.

Сего ради мы по Бозе к Тебе прибегаем, яко к нерушимей стене и предстательству: призри благосердием, всепетая Богородице, на лютое озлобление наше и исцели душ и телес наших болезни; отжени от нас всякаго врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод многих и воздухов тлетворных, и от смерти внезапныя; и якоже три отроки в пещи вавилонстей, сохрани и соблюди нас, да якоже древле людем Божиим, тако будут вся благая нам чтущим Тя; врази же и вси ненавидящии нас да постыдятся и посрамятся, и уразумеют вси, яко с Тобою Господь, о Владычице, и Тобою с нами Бог.

Во дни осени нас сению благодати Твоея, во тьме же нощней просвети светом свыше, всем полезная устрояющи; преложи горесть нашу во сладость и слезы утри согрешивших и бедствующих раб Твоих, исполняющи коегождо прошения вся во благо; вся бо можеши, елика хощеши Ты, Мати Слова и Живота.

Тебе Отец венча Дщерь, Сын Матерь Деву, Дух Святый Невесту, да царствуеши яко царица, предстоящи одесную Святыя Троицы, и милуеши нас якоже хощеши, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Бывало: церковка седая

Неопалимой Купины,

В метели белой приседая,

Мигает мне из тишины;

Перед задумчивым киотом —

Неугасимый фонарек;

И упадает легким лётом

Под светом розовый снежок.

Неопалимов переулок

Пургой перловою кипит;

И Богоматерь в переулок

Слезой задумчивой глядит.

Неопалимой Купины,

В метели белой приседая,

Мигает мне из тишины;

Перед задумчивым киотом —

Неугасимый фонарек;

И упадает легким лётом

Под светом розовый снежок.

Неопалимов переулок

Пургой перловою кипит;

И Богоматерь в переулок

Слезой задумчивой глядит.

.jpg)

Иверская икона Божией Матери (Одигитрия) , одна из самых прославленных и почитаемых икон православного мира, святыня Иверского (грузинского) монастыря на Афоне. Согласно сказанию на греческом, грузинском и русском языках, известному в нескольких вариантах, икона Богоматери, спасаемая от иконоборцев, чудесным образом оказалась в Иверском монастыре на Афоне; здесь она была помещена в надвратной церкви и получила название Портаитисса (Вратарница). Древняя чудотворная икона иверского монастыря представляет собой вариант Одигитрии, в котором лик Богоматери склонен и обращен к Младенцу Христу, представленному также в легком повороте к Матери. На подбородке Богоматери изображена кровоточащая рана, согласно сказанию, нанесенная противниками икон. Икона датируется 11-12 вв.; серебряный грузинский оклад — начала 16 в.

В 17 в. в России при царе Алексее Михайловиче Иверская икона была особо чтимой. По его заказу в 1648 в Иверском монастыре иконописцем иеромонахом Ямвлихом исполнена точная копия иконы, находившаяся в 17 в. в Успенском соборе Московского Кремля, а затем перенесенная в Новодевичий монастырь. Вторая точная копия афонской святыни была исполнена в 1655 по заказу патриарха Никона и находилась в основанном им Иверском монастыре на Валдае (не сохранилась). Две уменьшенные афонские копии Иверской иконы, принадлежавшие царевнам Софье и Евдокии, дочерям Алексея Михайловича, после их смерти были помещены в надгробные иконостасы собора Новодевичьего монастыря. Самой знаменитой, прославившейся многочисленными чудесами была русская копия-список с греческой иконы 1648, находившаяся в Иверской часовне у Воскресенских ворот Китайгородской стены, с которой в свою очередь делались новые списки, почитавшиеся как чудотворные (Иверская икона в церкви Воскресения в Сокольниках в Москве; несохранившаяся Иверская икона 1672 письма Симона Ушакова в Нижнем Новгороде). В 1929 Иверскую часовню закрыли, а в 1934 снесли вместе с Воскресенскими воротами. Местонахождение образа Иверской часовни точно не известно; согласно последним данным, с ним может быть отождествлена Иверская икона из собрания Третьяковской галереи. В 1995 были восстановлены Воскресенские ворота и Иверская часовня, для которой в Иверском монастыре на Афоне по просьбе патриарха Алексия II был сделан новый список (исполнен иеромонахом Ксенофонтова монастыря иконописцем Лукой). В часовне перед образом совершается ежедневно непрестанное богослужение с чтением Акафиста.

Празднование Иверской иконы Портаитисcы на Афоне — в третий день Пасхи, Иверских копий в России — 13 (26) октября.

В 17 в. в России при царе Алексее Михайловиче Иверская икона была особо чтимой. По его заказу в 1648 в Иверском монастыре иконописцем иеромонахом Ямвлихом исполнена точная копия иконы, находившаяся в 17 в. в Успенском соборе Московского Кремля, а затем перенесенная в Новодевичий монастырь. Вторая точная копия афонской святыни была исполнена в 1655 по заказу патриарха Никона и находилась в основанном им Иверском монастыре на Валдае (не сохранилась). Две уменьшенные афонские копии Иверской иконы, принадлежавшие царевнам Софье и Евдокии, дочерям Алексея Михайловича, после их смерти были помещены в надгробные иконостасы собора Новодевичьего монастыря. Самой знаменитой, прославившейся многочисленными чудесами была русская копия-список с греческой иконы 1648, находившаяся в Иверской часовне у Воскресенских ворот Китайгородской стены, с которой в свою очередь делались новые списки, почитавшиеся как чудотворные (Иверская икона в церкви Воскресения в Сокольниках в Москве; несохранившаяся Иверская икона 1672 письма Симона Ушакова в Нижнем Новгороде). В 1929 Иверскую часовню закрыли, а в 1934 снесли вместе с Воскресенскими воротами. Местонахождение образа Иверской часовни точно не известно; согласно последним данным, с ним может быть отождествлена Иверская икона из собрания Третьяковской галереи. В 1995 были восстановлены Воскресенские ворота и Иверская часовня, для которой в Иверском монастыре на Афоне по просьбе патриарха Алексия II был сделан новый список (исполнен иеромонахом Ксенофонтова монастыря иконописцем Лукой). В часовне перед образом совершается ежедневно непрестанное богослужение с чтением Акафиста.

Празднование Иверской иконы Портаитисcы на Афоне — в третий день Пасхи, Иверских копий в России — 13 (26) октября.

В IX веке, во времена ереси иконоборства, близ города Никеи (современная Турция) жили благочестивая вдова с сыном, в доме которых находилась чудотворная икона Божией Матери. Когда воины, посланные выискивать и уничтожать святые иконы, зашли в дом вдовы, она, в надежде сохранить святыню, упросила воинов оставить икону до утра, обещая им за это вознаграждение. Корыстолюбивые воины согласились, но при этом один из них, уходя, ударил копьём в лик Богородицы, и тотчас из пронзённой иконы потекла кровь.

Поражённые воины ушли. Желая спасти чудотворную икону от поругания, вдова отнесла её к морю и опустила в воду. Икона при этом не легла на воду, а стоя прямо, двинулась по морю. С тех пор прошло около двух веков. Однажды монахи Иверской обители на Афоне увидели на море доходящий до самого неба огненный столп, в основании которого находилась стоящая на воде икона Божией Матери. После молебна старец монастыря Гавриил по повелению явившейся ему во сне Богородицы пошёл по воде, как посуху, принял икону и поставил её в храме. Но на другой день икону не нашли на том месте, где поставили, а обнаружили её над монастырскими воротами.

Образ отнесли на прежнее место, но наутро он опять оказался над воротами. Так повторялось несколько раз. Наконец Пресвятая Богородица вновь явилась преподобному Гавриилу, сказав, что не желает быть хранимой иноками, а хочет Сама быть их Хранительницей. Иноки построили надвратную церковь, в которой чудотворная икона пребывает и доныне. По имени обители икона эта названа Иверской, а по месту её пребывания над монастырскими воротами – «Вратарницей» или «Портаитиссою».

История Иверского монастыря сохранила множество случаев чудесной помощи Божией Матери через Её чудотворную икону: избавления обители от варваров, чудесного восполнения запасов продуктов, исцеления болящих. О чудотворном образе Богоматери было хорошо известно в России. В царствование Алексея Михайловича (1645–1676) архимандрит Новоспасского монастыря Никон (впоследствии Патриарх всея Руси) обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать список (копию) чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.

История Иверского монастыря сохранила множество случаев чудесной помощи Божией Матери через Её чудотворную икону: избавления обители от варваров, чудесного восполнения запасов продуктов, исцеления болящих. О чудотворном образе Богоматери было хорошо известно в России. В царствование Алексея Михайловича (1645–1676) архимандрит Новоспасского монастыря Никон (впоследствии Патриарх всея Руси) обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать список (копию) чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.

Написать икону для России было благословлено священнику Иамвлиху Романову. Перед этим вся братия монастыря (триста шестьдесят пять монахов) сотворила великое молебное пение с вечера и до рассвета и освятила воду со святыми мощами. Святой водой облили чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Портаитиссу» и вновь облили уже новую доску, приготовленную для написания иконы, сделанную из кипарисного дерева. После Божественной литургии святую воду и частицы святых мощей передали иконописцу, который, смешав их с красками, приступил к написанию иконы. 13 октября 1648 года икона была привезена в Москву и торжественно встречена у Воскресенских ворот множеством народа, царём Алексеем Михайловичем и Патриархом Иосифом.

Когда на патриарший престол вступил Никон, то он задумал на одном из островов Валдайского озера устроить монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери, по подобию Афонского Иверского монастыря. На Афон были посланы искусные живописцы, чтобы написать новую копию с древней Иверской иконы Божией Матери и составить точный план Иверской обители. Стараниями русских зодчих на Валдае был основан Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь, в который в 1656 году с Афона была принесена новонаписанная Иверская икона.

Другие чтимые списки Иверской иконы, установленные в Иверской часовне у Воскресенских ворот, были также написаны на Афоне. Тысячи православных со всей России приходили поклониться чудотворному образу (одна икона никогда не покидала своего места, другую же возили по домам Москвы в специальной карете). Прибывая в Москву, русские государи, прежде чем войти в Кремль, всегда молились в часовне у Воскресенских ворот перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы. В 1929 году часовня была разрушена, икона исчезла, передвижная же икона сохранилась и находится ныне в храме Воскресения Христова в Сокольниках.

В наши дни Божией милостью часовня воссоздана, и православная Россия 26 октября 1995 года вновь встречала образ Иверской Божией Матери, написанный на Святой Горе Афон. Существуют иконы Иверской Божией Матери с ранкой на правой щеке Богородицы, источающей капли крови, и без ранки.

В конце ХХ столетия прославилась мироточивая Иверская икона Пресвятой Богородицы из Монреаля, хранителем который был православный испанец Иосиф Муньос Кортес. К сожалению, в октябре 1997 года после злодейского убийства Иосифа чудотворный образ бесследно исчез. Празднование чудотворной Иверской иконы Божией Матери в Русской Православной Церкви совершается трижды: 12/25 февраля (этот день связан с перенесением списка Иверской иконы в монастырь на Валдае), 13/26 октября (день торжественной встречи Афонской святыни в Москве в 1648 году) и во вторник Светлой седмицы (именно во вторник Светлой седмицы, по преданию, было явление иконы на водах перед иноками Иверского монастыря).

Дни празднования: 25 февраля (12 февраля по старому стилю), 26 (13) октября, вторник Светлой седмицы.

В наши дни Божией милостью часовня воссоздана, и православная Россия 26 октября 1995 года вновь встречала образ Иверской Божией Матери, написанный на Святой Горе Афон. Существуют иконы Иверской Божией Матери с ранкой на правой щеке Богородицы, источающей капли крови, и без ранки.

В конце ХХ столетия прославилась мироточивая Иверская икона Пресвятой Богородицы из Монреаля, хранителем который был православный испанец Иосиф Муньос Кортес. К сожалению, в октябре 1997 года после злодейского убийства Иосифа чудотворный образ бесследно исчез. Празднование чудотворной Иверской иконы Божией Матери в Русской Православной Церкви совершается трижды: 12/25 февраля (этот день связан с перенесением списка Иверской иконы в монастырь на Валдае), 13/26 октября (день торжественной встречи Афонской святыни в Москве в 1648 году) и во вторник Светлой седмицы (именно во вторник Светлой седмицы, по преданию, было явление иконы на водах перед иноками Иверского монастыря).

Дни празднования: 25 февраля (12 февраля по старому стилю), 26 (13) октября, вторник Светлой седмицы.

В память об освобождении Москвы установлен день празднования Казанской иконы Божией Матери - 4 ноября.

Согласно церковному календарю, празднование в честь Казанской иконы совершается также 21 июля - в память чудесного обретения иконы в Казани в 1579 году.

В 1579 году большая часть Казани, незадолго до того взятой войсками Ивана Грозного, была уничтожена пожаром. Среди погорельцев был стрелец Даниил Онучин. Его дочери было во сне явление Богородицы, которая повелела девочке достать на пепелище икону Божией Матери, зарытую при мусульманском господстве тайными приверженцами православия. Икону действительно нашли, причем, по церковным летописям, явление ее сопровождалось "многими чудотворениями" (явление иконы Русская Православная Церковь празднует 21 июля). Спасенная икона, считается, наделена особой силой. Например, одна из ее копий XIX века, которая находится сейчас в приходе �Всех скорбящих радость�, исцеляет от глазных болезней.

Именно Казанская икона всегда помогала русским в борьбе с иноземными захватчиками. Чудотворный образ той иконы находился в ополчении Минина и Пожарского в ходе освобождения Москвы от поляков.

Кутузов молился Казанской иконе перед Бородинским сражением.

С молебна именно перед этой иконой началась Сталинградская битва.

Согласно церковному календарю, празднование в честь Казанской иконы совершается также 21 июля - в память чудесного обретения иконы в Казани в 1579 году.

В 1579 году большая часть Казани, незадолго до того взятой войсками Ивана Грозного, была уничтожена пожаром. Среди погорельцев был стрелец Даниил Онучин. Его дочери было во сне явление Богородицы, которая повелела девочке достать на пепелище икону Божией Матери, зарытую при мусульманском господстве тайными приверженцами православия. Икону действительно нашли, причем, по церковным летописям, явление ее сопровождалось "многими чудотворениями" (явление иконы Русская Православная Церковь празднует 21 июля). Спасенная икона, считается, наделена особой силой. Например, одна из ее копий XIX века, которая находится сейчас в приходе �Всех скорбящих радость�, исцеляет от глазных болезней.

Именно Казанская икона всегда помогала русским в борьбе с иноземными захватчиками. Чудотворный образ той иконы находился в ополчении Минина и Пожарского в ходе освобождения Москвы от поляков.

Кутузов молился Казанской иконе перед Бородинским сражением.

С молебна именно перед этой иконой началась Сталинградская битва.

Свидетелем обретения образа и совершавшихся от него чудес был казанский священник, будущий Патриарх Московский и всея Руси священномученик Ермоген. В 1612 году, когда польские интервенты обманным путем овладели Москвой, Патриарх Ермоген активно призывал народ встать на защиту родины. Тогда в ополчение, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский, из Казани прислали чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Ополченцы наложили на себя трехдневный пост и обратились к Господу и Богородице с молитвой о помощи. Молитва была услышана - 4 ноября 1612 года русские войска освободили Москву от польских интервентов. Эта победа положила конец периоду Смутного времени в истории Российского государства - интервенциям, духовно-нравственному кризису, череде национальных предательств и гражданских конфликтов.

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери, был объявлен государственным праздником, который праздновался в течение столетий до 1917 года.

В память об окончании Смутного времени на Красной площади в 1612 году был основан Казанский собор. В 30-е годы XX века он был разрушен, а ныне восстановлен.

Почти 300 лет до революции этот праздник отмечался на Руси как общенародный.

В память об окончании Смутного времени на Красной площади в 1612 году был основан Казанский собор. В 30-е годы XX века он был разрушен, а ныне восстановлен.

Почти 300 лет до революции этот праздник отмечался на Руси как общенародный.

В любой русской церкви Пресвятой Богородице Марии посвящено наибольшее число икон, написанных во множестве изводов, каждый из которых имеет свое особое почитание. Подлинники многих из них прославлены как чудотворные или чудесно явленные.

Чудотворные иконы — общенародные святыни. Каждая из них почитается славой своего храма, города, края. Их обилие на Руси создавало как бы священный образ самого нашего Отечества как удела и достояния Пресвятой Богородицы. Почитая Богоматерь Нерушимой Стеной православного царства и Возбранной Воеводой христолюбивого воинства, русские полки носили Ее иконы в походы. А Россия, ожидая вестей с бранного поля, дни и ночи в слезной молитве теплила тысячи свечей у все тех же чудотворных образов Матушки-Заступницы. И дни избавления от вражеской опасности остались в памяти народа именно как Ее праздники — праздники Ее чудотворных икон. Среди них Владимирская и Донская, Казанская и Тихвинская, Феодоровская и Смоленская. Эти праздники появились с конца XIV по начало XVII века — в ходе становления единого Московского царства и последующих испытаний Смутного времени. Если первый, домонгольский, подъем русского христианского духа и государственности выразился в первом отечественном Богородичном празднике Покрова, то в Московское время идея Покрова Божией Матери над Русью еще более ярко подчеркнута общерусским, государственным прославлением Ее чудотворных икон. Даже когда старомосковские верования о богоизбранности Руси к концу XVII века были осмеяны и отвергнуты государственными и церковными властями, праздники чудотворных икон, проникнутые этим «старым» духом, не потеряли своей значимости. И хотя петербургские самодержцы уже не посвящают своих побед Богородице, ее новые празднества продолжают возникать, но уже на «местном» уровне: по случаю прекращения моровой язвы или пожаров, отдельных чудесных исцелений и т. п.

Чудотворные иконы — общенародные святыни. Каждая из них почитается славой своего храма, города, края. Их обилие на Руси создавало как бы священный образ самого нашего Отечества как удела и достояния Пресвятой Богородицы. Почитая Богоматерь Нерушимой Стеной православного царства и Возбранной Воеводой христолюбивого воинства, русские полки носили Ее иконы в походы. А Россия, ожидая вестей с бранного поля, дни и ночи в слезной молитве теплила тысячи свечей у все тех же чудотворных образов Матушки-Заступницы. И дни избавления от вражеской опасности остались в памяти народа именно как Ее праздники — праздники Ее чудотворных икон. Среди них Владимирская и Донская, Казанская и Тихвинская, Феодоровская и Смоленская. Эти праздники появились с конца XIV по начало XVII века — в ходе становления единого Московского царства и последующих испытаний Смутного времени. Если первый, домонгольский, подъем русского христианского духа и государственности выразился в первом отечественном Богородичном празднике Покрова, то в Московское время идея Покрова Божией Матери над Русью еще более ярко подчеркнута общерусским, государственным прославлением Ее чудотворных икон. Даже когда старомосковские верования о богоизбранности Руси к концу XVII века были осмеяны и отвергнуты государственными и церковными властями, праздники чудотворных икон, проникнутые этим «старым» духом, не потеряли своей значимости. И хотя петербургские самодержцы уже не посвящают своих побед Богородице, ее новые празднества продолжают возникать, но уже на «местном» уровне: по случаю прекращения моровой язвы или пожаров, отдельных чудесных исцелений и т. п.

Образ Богоматери с Младенцем Христом осеняет собою русскую историю во всех ее трагических испытаниях. Поруганный в годы церковного разгрома, он в прежнем сиянии встает в годы Отечественной войны. Смогут ли и наши современники увидеть в этом Лике заново открывающийся перед Россией ее извечный путь? Как бы ни тяжело это было именно сегодня, христианин, исповедующий веру праотцев своих, сохраняет и их упование на Божию Матерь как на Заступницу и Путеводительницу земли Русской. И, как научены мы из Давыдовой Псалтыри, пока жива праотеческая вера, Господь «не разорит завета Своего, и исходящая от уст Его не отвержется». С такой надеждой мы начинаем рассказывать о прославленной в России чудотворной Казанской иконе Богоматери. Она далеко не самая древняя по времени своего прославления, но издавна является почитаемой.

Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы известно не по поздним записям устных преданий, как это чаще всего бывает, а по сказанию очевидца и участника событий, которому впоследствии суждено было стать всероссийским патриархом Ермогеном. В год явления иконы он служил приходским священником в одном из казанских храмов — во имя святителя Николы Гостунского или Тульского. Двойное название церковь получила оттого, что стояла при подворье тульских торговых гостей. Итак, 24 июня 7087 года (от Адама, а по нынешнему счету 1579 г.) в русской части Казани вспыхнул большой пожар. Шел 27-й год со времени покорения Казани русскими войсками, и татары относились к русским по-прежнему враждебно. Поскольку пожар истребил многие дома государевых стрельцов, церкви и первый в городе мужской монастырь, среди татар пошла молва о небесной каре на пришельцев-христиан. Как пишет Ермоген, «иноязычнии... неверием одержими в сердцых своих уничижаху нас, не ведуще Божия милости и силы... Бысть им в притчу и в поругание истинная православная вера».

С терпением и покаянием приняв «Божие милосердие» (так называет пожар Ермоген), жители стали отстраиваться заново. И в дни этих трудов, в самом конце июня, десятилетняя стрелецкая дочь Матрона увидела во сне чудесно сияющую икону Пресвятой Богородицы. Исходящий от иконы голос велел ей объявить о видении и о том, что сама икона скрыта в земле по соседству с двором стрельца Данилы Онучина, откуда и начался пожар. Девочка не осмелилась рассказать чужим людям и поведала об этом только матери. Та не придала этому значения. Видение вскоре повторилось, но Мотя больше не стала никому ничего говорить. Прошло еще несколько дней. Девочка спала после обеда, и вдруг опять явилась Богородица. Как будто среди двора, разливая вокруг ослепительный свет. Голос укорял Мотю за ее беспечность и грозил ей: «Аз убо имам во иной улицы явитися, или во ином граде, ты же имаши болезнена быти, дондеже и живота гонзнеши зле». Очнувшись, девочка побежала с горючими слезами к матери. Встревоженная не меньше дочери, мать спешно повела ее к воеводам. Но они не поверили детскому рассказу. Не поверил и архиепископ Иеремия. Мать с дочерью стали созывать соседей. Однако люди, занятые погорельскими делами, отмахнулись от них. Тогда мать взяла заступ и стала одна копать землю среди выгоревшего двора. Она копала с таким усердием, что соседи наконец исполнились к ней сочувствия и пришли на помощь. Но и все вместе они ничего не могли найти, пока наконец лопату не взяла сама девочка. Она подошла к развалу печи и, как будто зная точное место, начала ковырять землю именно здесь. Подошли и взрослые. Дружно взявшись, они наконец на глубине чуть больше двух локтей нашли икону, завернутую в полуистлевшую тряпицу. Ермоген уточняет, что это был рукав однорядки (т. е. кафтана) из вишневого сукна.

Сама икона оказалась именно такова, как видела ее во сне Мотя. В отличие от ткани ее не тронуло тление. Лик был светел, как будто недавно написан. Откуда взялась икона глубоко под печью сгоревшего дома? Может быть, еще в прежние времена схоронил ее здесь русский пленник? Или же татарин, тайно исповедовавший христианство среди неверных соплеменников? Неведомый человек скрыл ее в земле от иконоборной ненависти магометан, с надеждой, что придет еще время образу Богородицы явиться на белый свет и согревать сердца верующих в Ее Божественного Сына.

Сбежался народ. Дали знать архиепископу, и вскоре вся Казань огласилась колокольным звоном. Архиерей со всем собором городского священства, крестами и хоругвями вышел встречать чудесно открытую икону. Сначала она была торжественно принесена в ближнюю церковь св. Николы, а потом, после молебна, — в городской Благовещенский собор. Нес икону тот священник, в приходе которого она явилась, — Никольский настоятель, будущий патриарх Ермоген. Это было хоть и почетным, но тяжелым и даже опасным делом, ибо толпа больных, увечных, «труждающихся и обремененных» людей крепко наседала, ища прикосновения к чудесному образу, и едва не сбивала священника с ног. Может быть, нести икону как раз и поручили Ермогену, зная, что он более других силен сдержать напор людского моря, не упасть, не уронить святыни. Таков же он будет и восьмидесятилетним старцем, на патриаршестве, — крепко держа святыню православия под ударами волн Смуты, едва ли не один твердо стоящий среди бушующей людской стихии.

Сбежался народ. Дали знать архиепископу, и вскоре вся Казань огласилась колокольным звоном. Архиерей со всем собором городского священства, крестами и хоругвями вышел встречать чудесно открытую икону. Сначала она была торжественно принесена в ближнюю церковь св. Николы, а потом, после молебна, — в городской Благовещенский собор. Нес икону тот священник, в приходе которого она явилась, — Никольский настоятель, будущий патриарх Ермоген. Это было хоть и почетным, но тяжелым и даже опасным делом, ибо толпа больных, увечных, «труждающихся и обремененных» людей крепко наседала, ища прикосновения к чудесному образу, и едва не сбивала священника с ног. Может быть, нести икону как раз и поручили Ермогену, зная, что он более других силен сдержать напор людского моря, не упасть, не уронить святыни. Таков же он будет и восьмидесятилетним старцем, на патриаршестве, — крепко держа святыню православия под ударами волн Смуты, едва ли не один твердо стоящий среди бушующей людской стихии.

Уже на пути к собору свершились первые исцеления: прозрели два слепца, много лет просившие милостыню у церковной ограды. И в последующее время более всего исцелялись перед Казанской иконой именно слепые. Оттого впоследствии вошло в обычай молиться об исцелении очей именно Богородице Казанской. В своем сказании Ермоген описывает несколько таких случаев. Вот один из них.

В те дни женщина принесла в церковь слепого младенца. Молясь с горьким плачем и сокрушением сердца, она и не заметила, как мальчик потянулся ручками к ее залитому слезами лицу. Заметил архиепископ: он велел принести красивое яблоко и показать ребенку. Прозревшее дитя сразу же потянулось и за яблоком...

Среди чудес, засвидетельствованных многими, — исцеление Исака, сына просвирни Улиты. Исак, сильный и плотно сбитый парень (прозвище его было Бык), два с половиной года не мог встать на ноги, пораженный какой-то тяжелой болезнью. Услышав о том, как исцеляются недужные у чудотворной иконы Богородицы, он плакал от великого желания хоть ползком добраться до церкви и самому коснуться святыни. И вот Исак почувствовал некоторое облегчение. С трудом приподнялся, оперся на два посоха и медленно побрел к церкви, где вместе с людьми молилась его мать. Когда Улита увидела сына, она чуть не потеряла разум, зная, какое мучение доставляет ему боль в ногах. А когда пришла в себя, то молилась вместе с сыном до конца службы. Из церкви он пошел свободно, отбросив костыли.

В те дни женщина принесла в церковь слепого младенца. Молясь с горьким плачем и сокрушением сердца, она и не заметила, как мальчик потянулся ручками к ее залитому слезами лицу. Заметил архиепископ: он велел принести красивое яблоко и показать ребенку. Прозревшее дитя сразу же потянулось и за яблоком...

Среди чудес, засвидетельствованных многими, — исцеление Исака, сына просвирни Улиты. Исак, сильный и плотно сбитый парень (прозвище его было Бык), два с половиной года не мог встать на ноги, пораженный какой-то тяжелой болезнью. Услышав о том, как исцеляются недужные у чудотворной иконы Богородицы, он плакал от великого желания хоть ползком добраться до церкви и самому коснуться святыни. И вот Исак почувствовал некоторое облегчение. С трудом приподнялся, оперся на два посоха и медленно побрел к церкви, где вместе с людьми молилась его мать. Когда Улита увидела сына, она чуть не потеряла разум, зная, какое мучение доставляет ему боль в ногах. А когда пришла в себя, то молилась вместе с сыном до конца службы. Из церкви он пошел свободно, отбросив костыли.

Извещение об этих и многих других чудесах явленной иконы было послано царю Ивану Васильевичу вместе с ее тщательно написанным подобием. Вскоре из Москвы пришел государев указ: основать на месте явления иконы девичий монастырь и поселить в нем сорок инокинь. А чудотворному образу — пребывать в соборном храме монастыря, на постройку и украшение которого царь велел выдать деньги из казны. Среди первых пострижениц обители была и десятилетняя Матрона. Рассказывают, что Матрона впоследствии стала игуменьей обители и скончала свою жизнь свято и непорочно.

А как сложилась дальнейшая жизнь священника, в приходе которого был явлен образ? Будучи около шестидесяти лет от роду, овдовевший, он вызван в Москву. Здесь его постригли в иноческий чин и возвратили в Казань игуменом

Спасо-Преображенского мужского монастыря, а еще через два года игумен Ермоген был возведен в казанские митрополиты. Уже при нем, в царствование Феодора Иоанновича, Казанский девичий монастырь украсился новым каменным храмом во имя явления чудотворной иконы. Среди тогдашних русских епископов, которые по складу чаще бывали иноками, чем пастырями церкви, Ермоген отличался неустанным проповедничеством и упорными трудами по укреплению православия там, где ему противостоял ислам. Духовный писатель и книжник, обличитель пороков, ревнитель славы новых казанских святых, строгий и деятельный церковный правитель, он подобен великим епископам первых веков Христовой церкви.

А как сложилась дальнейшая жизнь священника, в приходе которого был явлен образ? Будучи около шестидесяти лет от роду, овдовевший, он вызван в Москву. Здесь его постригли в иноческий чин и возвратили в Казань игуменом

Спасо-Преображенского мужского монастыря, а еще через два года игумен Ермоген был возведен в казанские митрополиты. Уже при нем, в царствование Феодора Иоанновича, Казанский девичий монастырь украсился новым каменным храмом во имя явления чудотворной иконы. Среди тогдашних русских епископов, которые по складу чаще бывали иноками, чем пастырями церкви, Ермоген отличался неустанным проповедничеством и упорными трудами по укреплению православия там, где ему противостоял ислам. Духовный писатель и книжник, обличитель пороков, ревнитель славы новых казанских святых, строгий и деятельный церковный правитель, он подобен великим епископам первых веков Христовой церкви.

Еще ярче эти черты проявляются у него на патриаршестве. Избранный первосвятителем Руси в самый разгар Смуты, он становится главным защитником православной веры от наступающего латинства, а самой державы Русской — от всех сил, ищущих ее сокрушения. Из захваченной поляками Москвы патриарх шлет во все концы страны свои пастырские послания, поднимая народ на освободительную войну. Уже взятый врагами под стражу, он пишет одно из своих последних писем — в Казань. В нем Ермоген убеждает митрополита твердо стоять за единое государство и законных царей, не покоряться мятежникам, захватившим в городе власть и ищущим разделения страны. Узнав о том, что на Нижегородской земле собираются для похода на Москву ополчения Минина и Пожарского, патриарх благословляет им взять в поход Путеводительницу — чудотворную Казанскую икону.

Враги, озлобленные и устрашенные тем, что проповеди, послания и молитвы заточенного старца поднимают народ на восстание, умертвили патриарха голодом. Но уже через полгода после его смерти подступают к Москве полки освободителей, неся с собою Казанский образ Заступницы Русской державы. Это был список чудотворной иконы.

Ее самое было невозможно вынести из города, где власть держали силы, враждебные Минину и Пожарскому. Казанские мятежники (стольник Никанор Шульгин «с товарищи») противились самому участию казанского ополчения в освободительном походе.

Накануне решающего боя воеводы заповедали войску трехдневный пост и усиленную молитву о победе. В ночь перед приступом одному находившемуся в Москве греческому епископу явился преп. Сергий Радонежский и сказал ему: «Молитвами Пречистыя Богородицы и московских чудотворцев Петра, Алексия и Ионы («С ними же и аз проситель бых», — добавил преп. Сергий) заутра град сей Бог предаст в руки православных христиан». Наутро, 22 октября, вся Москва, кроме Кремля, была освобождена в победном бою. А запершиеся в Кремле поляки вскоре сдались.

После этой победы воевода князь Дмитрий Пожарский, в войске которого была Казанская икона, внес ее в свою приходскую церковь на Лубянке, а вновь избранный русский царь Михаил Феодорович уставил праздновать ей дважды в год: в день казанского явления — 8 июля — и в 22-й день октября — «избавления ради царствующаго града Москвы от Литвы». А впоследствии тем же князем Пожарским был выстроен и большой Казанский собор на углу Красной площади и Никольской улицы, куда почитаемая икона была торжественно перенесена.

Примечательно, что в Московском Казанском соборе в это время служил протопоп Аввакум, а настоятелем собора был другой видный защитник святых преданий — протопоп Иоанн Неронов. Отсюда царь с Никоном и разослали их в первые ссылки. Позднее Аввакум вспоминал: «Любо мне, у Казанския тое держался, чел народу книги. Много людей приходило».

Враги, озлобленные и устрашенные тем, что проповеди, послания и молитвы заточенного старца поднимают народ на восстание, умертвили патриарха голодом. Но уже через полгода после его смерти подступают к Москве полки освободителей, неся с собою Казанский образ Заступницы Русской державы. Это был список чудотворной иконы.

Ее самое было невозможно вынести из города, где власть держали силы, враждебные Минину и Пожарскому. Казанские мятежники (стольник Никанор Шульгин «с товарищи») противились самому участию казанского ополчения в освободительном походе.

Накануне решающего боя воеводы заповедали войску трехдневный пост и усиленную молитву о победе. В ночь перед приступом одному находившемуся в Москве греческому епископу явился преп. Сергий Радонежский и сказал ему: «Молитвами Пречистыя Богородицы и московских чудотворцев Петра, Алексия и Ионы («С ними же и аз проситель бых», — добавил преп. Сергий) заутра град сей Бог предаст в руки православных христиан». Наутро, 22 октября, вся Москва, кроме Кремля, была освобождена в победном бою. А запершиеся в Кремле поляки вскоре сдались.

После этой победы воевода князь Дмитрий Пожарский, в войске которого была Казанская икона, внес ее в свою приходскую церковь на Лубянке, а вновь избранный русский царь Михаил Феодорович уставил праздновать ей дважды в год: в день казанского явления — 8 июля — и в 22-й день октября — «избавления ради царствующаго града Москвы от Литвы». А впоследствии тем же князем Пожарским был выстроен и большой Казанский собор на углу Красной площади и Никольской улицы, куда почитаемая икона была торжественно перенесена.

Примечательно, что в Московском Казанском соборе в это время служил протопоп Аввакум, а настоятелем собора был другой видный защитник святых преданий — протопоп Иоанн Неронов. Отсюда царь с Никоном и разослали их в первые ссылки. Позднее Аввакум вспоминал: «Любо мне, у Казанския тое держался, чел народу книги. Много людей приходило».

В то время осенний праздник Богородицы Казанской оставался местным московским торжеством, не повсюду в России известным. Но в 1649 году во время всенощного бдения на 22 октября у царя Алексея Михайловича родился первый сын. Тогда, полный радости и благих надежд, царь повелел праздновать чудотворной Казанской иконе во всех церквах и монастырях. День Пресвятой Богородицы Казанской стал последним общерусским праздником, учрежденным в древнем, неразделенном отеческом православии, который, таким образом, не только прославляет торжество правой веры над врагами Руси, но и открывает новую эпоху исповедничества и страданий нашей церкви.

Но вернемся к истории явившегося в Казани чудотворного образа. В то время как прославились чудотворениями десятки списков с него — в Москве, Вязниках, Романове, Калуге, на Тамбовщине и во множестве других мест, — подлинная икона осталась как бы местной святыней Казани. Она по-прежнему хранилась в девичьем монастыре. В прошлом веке уже стали считать, что чудотворный образ находится в Москве или даже в Петербурге.

Но вернемся к истории явившегося в Казани чудотворного образа. В то время как прославились чудотворениями десятки списков с него — в Москве, Вязниках, Романове, Калуге, на Тамбовщине и во множестве других мест, — подлинная икона осталась как бы местной святыней Казани. Она по-прежнему хранилась в девичьем монастыре. В прошлом веке уже стали считать, что чудотворный образ находится в Москве или даже в Петербурге.

И вот, как грозное предзнаменование, летом 1904 года всю Россию облетела весть: в ночь на 29 июня из собора Казанского девичьего монастыря похищена чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Вскоре были арестованы грабители, виновные уже во многих церковных хищениях по разным городам России. Их привлекали только драгоценные камни, золото и жемчуг риз, сами же иконы они рубили на куски и сжигали. Случилось ли то же самое и с Казанской? Но главарь шайки, некий Варфоломей Стоян, не признавался в уничтожении иконы; ничего не могли подтвердить и соучастники. Не могли поверить в это и многотысячные толпы народа, которые собрались, лишь только услышав о поимке преступников, чтобы узнать судьбу своей святыни. Особенно странные для следователей вещи говорила десятилетняя Евгения, дочь сожительницы Стояна. То она утверждала, что икона сожжена, то, в другой раз, что она, Евгения, не дала Стояну порубить ее и спрятала в печи, то, наконец, что икону продали неким «старообрядцам с Рогожского». Потеряв надежду отличить в ее словах правду от выдумок, следователи пришли к скорбному выводу: грабители уничтожили икону.

Вера в то, что Божий промысел все творит с сокровенным значением, позволяет видеть смысл и в некоторых странных соответствиях событий. Чудотворная икона исчезла на исходе июня, в такой же или почти в такой же день, как она впервые явилась в сонном видении девочке Матроне в 1579 году. И здесь, и там — десятилетняя отроковица, и здесь, и там — печь... Скрытый в землю образ Богоматери с Младенцем Христом явлен тем, кто принес в Казань христианскую веру. И снова скрывается через 325 лет, на пороге нашествия новой орды богоборцев. Настанет ли время ему явиться во второй раз?

В 1964 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке была представлена старинная икона Казанской Пресвятой Богородицы, украшенная драгоценной ризой. По стилю письма и другим признакам ученые определили ее древность более чем в пятьсот лет, с большой вероятностью предполагая, что она и есть подлинная чудотворная Казанская икона Богоматери. На некоторое время это известие взволновало многих русских верующих. Сообщалось о намерениях Русской Зарубежной церкви выкупить эту икону. Но потом молва затихла, и более новых сведений об этом мы не имеем.

У нас остается лишь вера в то, что Бог отец наших поругаем не бывает. В то, что Матерь Его не оставит сирыми людей Своего достояния. И даже если праведным судом Божиим суждены России еще новые пожарища и руины, — и тогда из-под обугленных развалин откроется вечно прекрасный Лик Богоматери. И вновь «яко светозарное восияет солнце, преславных чудес лучи пущающе, тмы лютых обстояния отгоня...».

СЕРГЕЙ ДУРАСОВ

Журнал «Церковь» №0, 1990 год.

В 1964 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке была представлена старинная икона Казанской Пресвятой Богородицы, украшенная драгоценной ризой. По стилю письма и другим признакам ученые определили ее древность более чем в пятьсот лет, с большой вероятностью предполагая, что она и есть подлинная чудотворная Казанская икона Богоматери. На некоторое время это известие взволновало многих русских верующих. Сообщалось о намерениях Русской Зарубежной церкви выкупить эту икону. Но потом молва затихла, и более новых сведений об этом мы не имеем.

У нас остается лишь вера в то, что Бог отец наших поругаем не бывает. В то, что Матерь Его не оставит сирыми людей Своего достояния. И даже если праведным судом Божиим суждены России еще новые пожарища и руины, — и тогда из-под обугленных развалин откроется вечно прекрасный Лик Богоматери. И вновь «яко светозарное восияет солнце, преславных чудес лучи пущающе, тмы лютых обстояния отгоня...».

СЕРГЕЙ ДУРАСОВ

Журнал «Церковь» №0, 1990 год.

По преданию, икона прославилась ещё в VI веке в малоазийском городе Адане, избавив от вечной гибели раскаявшегося инока Феофила, достигшего впоследствии высшего духовного совершенства и прославленного Церковью в лике преподобных.

В России наиболее ранним из образов Пресвятой Богородицы, называемых «Взыскание погибших», считается образ, некогда находившийся в Георгиевском храме г. Болхова Орловской губернии, написанный, по преданию, в 1707 году. Прославилась же икона позднее, в середине XVIII века, через чудесное избавление от гибели благочестивого крестьянина Феодота Алексеевича Обухова из деревни Вязовки Калужской губернии (почти на границе с Московской губернией).

В России наиболее ранним из образов Пресвятой Богородицы, называемых «Взыскание погибших», считается образ, некогда находившийся в Георгиевском храме г. Болхова Орловской губернии, написанный, по преданию, в 1707 году. Прославилась же икона позднее, в середине XVIII века, через чудесное избавление от гибели благочестивого крестьянина Феодота Алексеевича Обухова из деревни Вязовки Калужской губернии (почти на границе с Московской губернией).

Крестьянин этот занимался различными промыслами, большую часть времени проживал в Болхове Орловской губернии, часто разъезжал по деревням, скупая пеньку и конопляное семя. Но не забывал он сельскую церковь в селе Бор, прихожанином которой был (в родной деревне Федота – Вязовки – храма не было). Насколько позволяли ему средства, он украшал свой бедный сельский храм, жертвуя в него различные иконы.

Однажды в пути во время сильного мороза его застигла страшная вьюга. Настала ночь. Лошадь выбилась из сил и остановилась на краю непроходимого оврага. Мороз становился всё лютее, вьюга не унималась. Обухов от стужи продрог и, не видя средств ко спасению, укутался, лёг в сани и стал засыпать, сознавая, что совсем замерзает. В эти страшные минуты он непрестанно взывал к Царице Небесной о помощи и дал обещание сделать список с иконы «Взыскание погибших», находившейся в Георгиевской церкви Болхова, и поставить его в своём приходском храме. И Пресвятая Богородица услышала его сердечную молитву и взыскала погибающего.

В соседнем селении один крестьянин вдруг услышал под окном чей-то голос: «Возьмите», и, выйдя из дома, увидел привязанную лошадь, а в санях полузамёрзшего своего приятеля Феодота Обухова. Его внесли в дом, оттёрли, обогрели и вернули к жизни. По выздоровлении Обухов тотчас приступил к выполнению своего обета, заказав список с иконы «Взыскание погибших» для своей приходской церкви.

Вскоре, благодаря щедрым пожертвованиям почитателей иконы, на месте бедного сельского храма была выстроена прекрасная каменная церковь. А прославилась Борская икона «Взыскание погибших» многими благодатными знамениями и чудесами. Так в 1871 году в соседнем городе Серпухове свирепствовала эпидемия холеры, которая прекратилась после того, как в город принесли чудотворную икону. С тех пор икону Божией Матери ежегодно торжественным крестным ходом приносили из села Бор в Серпухов. Обычай этот сохранялся до тех пор, пока богоборческая власть не разрушила борский храм до основания. Святая икона после этого бесследно исчезла.

До настоящего времени сохранились несколько древних списков иконы «Взыскание погибших». Наиболее известные из них находятся в Москве – в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, в Санкт-Петербурге – в Покровском храме в Мариенбурге, в Самаре – в Покровском кафедральном соборе.

Перед этой иконой к Богородице обращаются невесты, выходя замуж, с молитвенной просьбой о защите и покрове их брака, молятся перед ней люди об избавлении от различных пороков, матери молятся о погибающих в грехах детях.

День празднования: 18 февраля (5 февраля по старому стилю).

Перед этой иконой к Богородице обращаются невесты, выходя замуж, с молитвенной просьбой о защите и покрове их брака, молятся перед ней люди об избавлении от различных пороков, матери молятся о погибающих в грехах детях.

День празднования: 18 февраля (5 февраля по старому стилю).

20 марта. ПРАВМИР. Церковь чтит память иконы Божие Матери «Споручница грешных».

20 марта. ПРАВМИР. Церковь чтит память иконы Божие Матери «Споручница грешных».Икона названа так по надписи, сохранившейся на иконе: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну…».

Впервые этот образ прославился чудесами в Николаевском Одрине мужском монастыре Орловской губернии в середине прошлого столетия. Древняя икона Богоматери «Споручница грешных» из-за ветхости своей не пользовалась должным почитанием и стояла в старой часовне у монастырских ворот. Но в 1843 году многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена, по Божьему Промыслу, чудотворной силой. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней начали стекаться верующие и просить о врачевании своих печалей и болезней. Первым получил исцеление расслабленный мальчик, мать которого горячо молилась перед этой святыней. Особенно прославилась икона во время эпидемии холеры, когда многих смертельно больных, с верою к ней притекающих, она возвратила к жизни.

В монастыре в честь чудотворного образа был построен большой трехпрестольный храм. На иконе «Споручница грешных» Богоматерь изображена с Младенцем на левой руке, Который обеими руками Своими держит Ее правую руку. Главы Богоматери и Младенца увенчаны коронами.

В монастыре в честь чудотворного образа был построен большой трехпрестольный храм. На иконе «Споручница грешных» Богоматерь изображена с Младенцем на левой руке, Который обеими руками Своими держит Ее правую руку. Главы Богоматери и Младенца увенчаны коронами.

В 1848 году усердием москвича Димитрия Бонческула был сделан список с этого чудотворного образа и помещен в его доме. Вскоре он прославился истечением целительного мира, давшего многим выздоровление от тяжких болезней. Этот чудотворный список перенесли в храм святителя Николая в Хамовниках, в котором был устроен тогда же придел в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных».

“Споручница Грешных”, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в мужском Одрином Николаевском монастыре Орловской еп., где и прославилась чудотворениями в 1840-х, и список с нее имеется в Москве, в Николо-Хамовнической церкви. В Москве в 1848 икона прославилась виденным от нее светом по ночам, истечением мира и многими чудотворениями. На обеих иконах Пресвятая Богородица и Младенец Иисус изображены в коронах.

Название иконы служит выражением той многоразличной благодатной любви Ее к грешному роду человеческому, какую Она проявляла во все времена. Об этой любви говорит и надпись на иконе Божией Матери: “Аз Споручница грешных к Моему Сыну” и пр. Место, время и лицо, написавшее в первый раз изображение Божией Матери “Споручницы” грешных, неизвестны; но, судя по украшениям на иконе (корона и звезды), можно с уверенностью сказать, что появилось оно в Малороссии или Белоруссии. В 1840-х мы видим прославление иконы “Споручницы” грешных в местности, ближайшей к Малороссии, именно в Карачеве, в Николаевском Одринском монастыре. Там икона Божией Матери “Споручницы грешных” долгое время была в неизвестности, стояла в обветшавшей часовне и настолько потускнела, что трудно было прочесть надписи. Чудесное исцеление от нее, полученное двухлетним сыном купчихи Почепиной Тимофеем, страдавшим болезненными припадками, побудило обратить на икону особенное внимание. Икона была взята из часовни, промыта и поставлена в монастырь. Затем много совершилось чудес от сей иконы. Благодатная сила Божией Матери проявилась еще в большей степени и ясности на списке с чудотворной иконы Одринского монастыря, привезенном в 1848 в Москву одринским иеромонахом Смарагдом в дар от монастыря за его гостеприимство подполковнику Бонческулу, который жил в приходе св. Николая Чудотворца, что в Хамовниках. Привезенная копия была поставлена Бонческулом в домашнем иконостасе. В этом году первое исцеление от сей иконы получила купчиха Щербакова от болезни спинного мозга. В этом же году, в первый день Пасхи, Бонческул начал замечать, что находящаяся у него икона Божией Матери “Споручницы грешных” сделалась весьма блестящею и как бы стеклянною, а во время молитвы его по иконе мелькал какой-то отблеск. Спустя около недели на иконе начали появляться благоуханные маслянистые капли и все больные, пользовавшиеся ими, начали получать исцеление от болезней. 30 мая того же года Бонческул икону Божией Матери пожертвовал в приходскую Николо-Хамовническую церковь, где она и помещена была на аналое близ клироса. Вскоре странные явления начали происходить в алтаре, на горнем месте: ночью видны были разные явления огня или света в виде звезд, то ярких, то тусклых. Это повторялось и в следующие дни, в те же часы, а с 4 июня снова и в большем количестве стали появляться капли елея. По случаю необычайных явлений толпы народа, как ночью, так и днем, стекались к Николо-Хамовнической церкви — ночью для наблюдения за появляющимся в алтаре церкви светом, а днем для совершения молебствий пред иконой. К прославлению иконы более всего послужили очень многие чудеса, какие совершались от нее. Всех чудесных исцелений, заявленных и записанных в течение первых шести лет, более 115. Списки с сей иконы распространились не только в церквах московских, сельских, но и в разных городах России и даже в Сибири, за Байкалом и в Кяхте. В Кяхте икона Божией Матери “Споручницы грешных”, копия с Николо-Хамовнической иконы, прославилась чудотворениями, и в ее честь устроен придел в Троицком соборе.

Празднуется 7/20 марта.

Празднуется 7/20 марта.