Раз за разом в Якутии повторялась одна и та же история. В 17 веке пришли русские с кораблями, пищалями и приказами, и покорили якутов. Но якуты (о чьей духовной культуре я рассказывал в прошлой части, а о материальной - в позапрошлой части) сами пришли сюда в 11-13 веках с металлургией, коневодством и родовой знатью и покорили тунгусов (эвенков и эвенов). Те явились сюда в 7 веке с оленеводством, вытеснив на край земли юкагиров, которые на оленей только охотились с оружием из камня и кости. Предки индейцев охотились на мамонтов, и 10 тысяч лет назад ушли за Берингов пролив. Все они, ступая на ленский лёд, отмечались на Шишкинский писанице, но таким же архивом культур стала сама Якутия, неповторимой мамонтовости которой была посвящена первая часть. Волна за волной люди приходили сюда, но глухая изоляция останавливала их развитие, а экстремальность условий не допускала деградации - так здесь сосуществовали каменный, бронзовый, железный, исторический века...

Народами Республики Саха (Якутия), помимо титульного (50%), канонически считаются эвенки (2%), эвены (1,5%), юкагиры, чукчи, долганы и русские (40%). О них сегодня и поговорим.

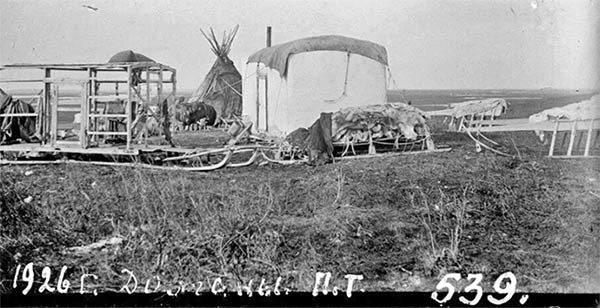

На Ысыахе, крупнейшем во всей России этническом празднике, куда съезжается четверть населения Республики Саха, выделялась площадка №18 "Северное сияние" за термокарстовым озерцом. Вместо куполообразных урас тут конические чумы и плоские яранги:

2.

У входа изнывал от жары северный олень:

3.

Речи произносились только на русском, даже если ораторша была в якутском одеянии:

4.

А в одном из шатров мастерица Мария Никулина из Абыйского улуса (где саха 80% жителей) продавала свои изделия - вроде и якутские, а вроде и не совсем:

5.

Это - площадка коренных малочисленных народов Севера, и придя сюда вскоре после открытия Ысыаха, мы попали на церемонию поднятия флагов национальных ассоциаций. Слева направо - эвенки, русскоустьинцы, юкагиры, долганы, эвены, чукчи и луораветланы:

6.

Здесь все они держались вместе, быть может потому, что сами прибыли издалека. Атмосфера на 18-й площадке была душевной, гостеприимной и немного разгильдяйской: график мероприятий очень быстро сбился, а явно моноэтнические группы собирались лишь на сцене. О большинстве людей на фото я не могу сказать наверняка, какой это народ, как и откуда прилетели эти птица счастья стерхи - с Алдана или Охотоморья, с Хатанги или Колымы:

7.

Дюжий шаман встретился нам в юрте эвенов, и даже не сразу я вспомнил, что эвенские шаманы перевелись давно:

8.

В программе подходило время юкагирского хоровода "Лондол", который он и начал, стоя в центре, запевалой:

Танцевали же под звуки бубна и нечеловечьи придыхания все народы этой площадки:

9.

Видел ли я на празднике самих юкагиров? Глава их ассоциации Вячеслав Шадрин носил кафтан на рубашку и брюки, и нигде нам не было сказано прямо, что вон те люди - юкагиры. Лишь один из фольклорных ансамблей на сцене заметно отличался внешне от всех остальных - может, это они?

10.

Зато юкагиры не обделены вниманием музеев, и то не мудрено - из коренных народов Севера они, пожалуй, самый коренной. Юкагирский язык не понятен ни эвенам, ни чукчам - одни учёные считают, что он не входит ни в одну языковую семью, другие усматривают отдалённое родство с уральскими, то есть финно-угорскими и самодийскими языками. Рискну предположить, что ближайшей родня юкагиров - саамы: оба народа - осколки племён, заселивших Арктику ещё в каменном веке. Русские, впервые встретив юкагиров в 1634-35 годах на Яне, обнаружили целую группу небольших народов, живших широкой полосой от Лены до правобережья Анадыря. Были те народы непокорны: порой в тундре вспыхивали странные микро-войны с сотнями участников и единицами павших. В числе которых, однако, оказались в 1661 году Иван Камчатой и Фёдор Чукичёв - первооткрыватели Камчатки и Чукотки. В 1663 юкагиры разорили Нижнеянское зимовье, а в 1681-84 годах от Колымы до Анадыря развернулась последняя и самая масштабная Юкагирская война, ставшая для них гражданской: мятежный вождь Канива был во главе ходынского племени с верховий Анадыря, а на стороне России с ним бились чуванцы с низовий. В отписках землепроходцев и острожных чиновников остались названиях юкагирских племён: алаи, анаулы, когимэ, лавренцы, олюбенцы, омоки, ононди, хоромои, шоромба, янга, яндинцы, по языку слагавшие минимум 3 народа. Омоки населяли нижние правые притоки Колымы - Омолон и два Анюя, и в 1659 году их числилось более 600 человек, а в 1693 - примерно пол-сотни: вероятно, их выкосила какая-то болезнь, занесённая чужаками. Чуванцы с юга Чукотки, вобрав в себя ещё ряд племён вроде тех же ходынцев, и сейчас существуют, и их порядка 1 тыс. человек, вот только ещё до обрусения они перешли на чукотский, а два десятка фраз их языка записали экспедиции 18 века. Нынешние юкагиры - тоже по сути два народа: колымские (ранее одулы) и тундровые (вадулы). Первые обитают на границе Якутии с Магаданской областью, между Сеймчаном и своей "столицей" селом Нелемное, где последние носители южно-юкагирского языка доживают дни. У северных юкагиров в Нижнеколымском улусе, где у них есть автономия уровня сельсовета Олюринский суктул с центром в селе Андрюшкино, дела чуть лучше - их около тысячи, а родной язык помнит несколько десятков.

11.

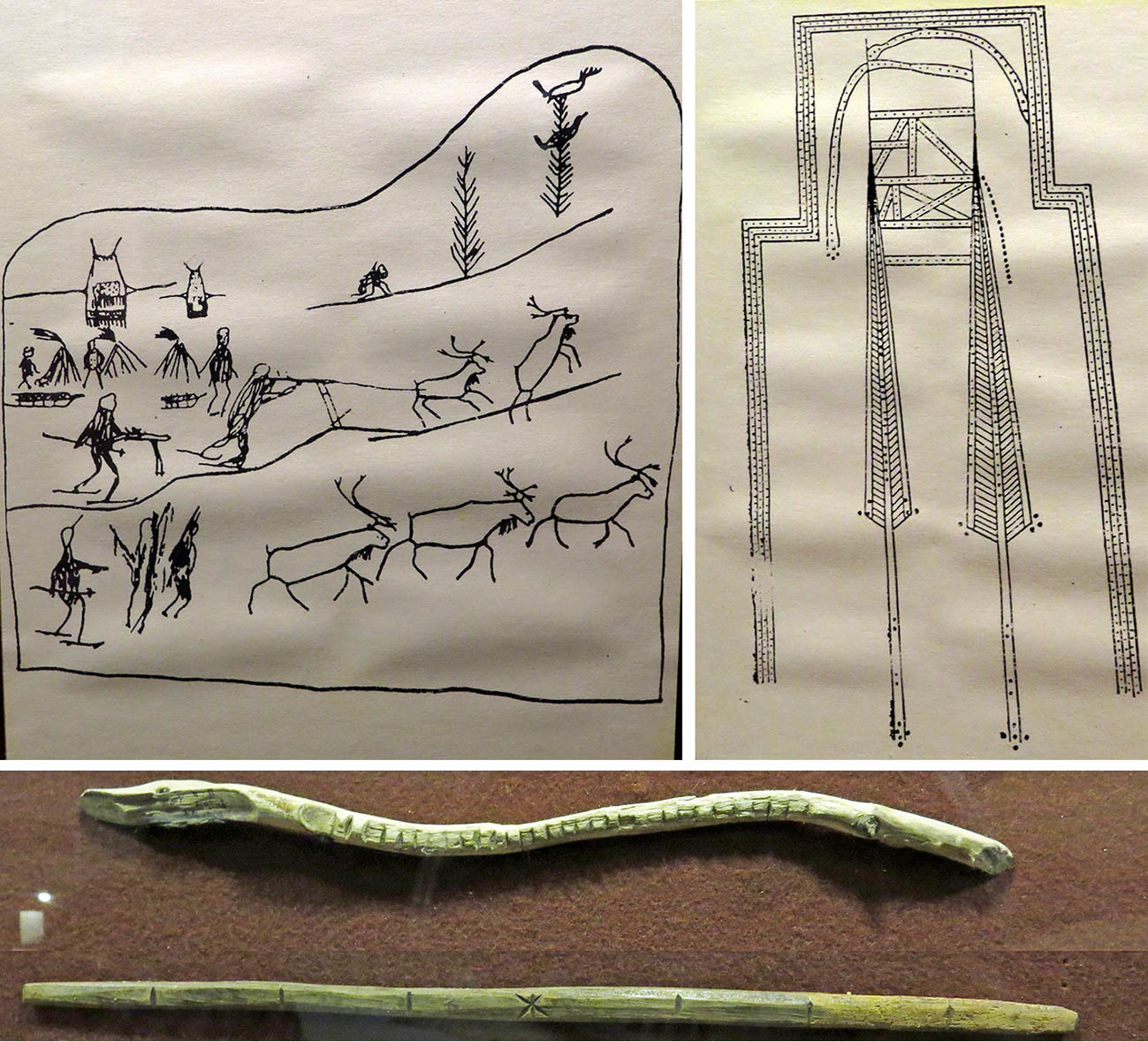

Живя в Арктике с неолита, юкагиры всегда были малочисленны, и в дорусские времена так и не обзавелись производящим хозяйством. Скотоводство юкагиров ограничивалось ездовыми оленями и собаками, а прокормиться хватало собирательства, рыбалки да охоты на оленей или снежных баранов. Подсобным хозяйством служила добыча зайцев, а священным животным слыл толоу, которого даже называли иносказательно: скажем, чомон-чуул ("большое мясо"), пиэдьи ("маленькая гора") или по-русски - лось. Под Россией юкагиры освоили оленеводство, но самым прибыльным делом, специализацией 19 века, стал сбор мамонтовой кости.

12. Музей археологии и этнографии СВФУ - далее Э.

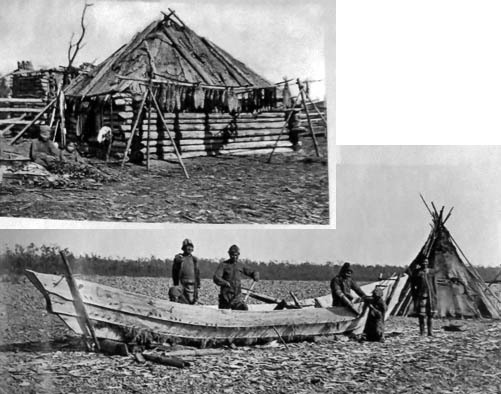

Русские ещё застали руины чандалов - не менявшихся с каменного века полуземлянок, но в основном к их приходу юкагиры перебрались в кандалэ-нимэ (срубные хижины с дерновой крышей) и чумы, особенностью которых были иэкэтын - поперечные жерди для сушки рыбы и мяса. Их хранили истолченными в порошок, который варили с оленьей кровью и сосновой заболонью (анил курилэ). Деликатесами считалась кульибаха (варёная рыба, толчёная с жиром и ягодами - в первую очередь брусникой и жимолостью) и ферментированная рыба (оставлялась на сутки завёрнутой в тальник), а икра заменяла муку - из неё пекли оладьи и лепёшки. Одеждой юкагиры почти не отличалась от соседних народов (и не скажу наверняка, кто у кого заимствовал!), а "визиткой" их костюма считаются килипелики - украшенные бисером женские сапоги с кадра выше.

12а.

Основной единицей был род (курдэе) под началом лигиэ шоромоха ("старого человека"), тинбиэ шоромоха ("сильного человека") и альма (шамана). Это были именно должности, и в мелких родах их мог сочетать один человек. В религии, не сильно изменившейся с каменного века, господствовал культ предков, а праотцом людей считался владыка нижнего мира остроголовый старик Йоодичиниьул-хаха. Пантеон слагали боги-хозяева разных сущностей вплоть до Лэбиен Погиля - Хозяина Земли. Особенно впечатляет обряд "похорон" альма: тело шамана расчленяли, и кости раздавали как талисманы потомкам, а череп и плоть, вяленую на солнце и завёрнутую в шкуру лося, собирали в хойл - идол, продолжавший хранить род. На крупных стойбищах были десятки хойлов, а позже этим словом стали называть иконы.

13а.

Однако в своём затянувшемся каменном веке юкагиры приходили к тем изобретениям, что на других концах Земли стали началом цивилизации. И если юкагирский календарь (палочки внизу) можно считать упрощённой версией якутского, то настоящий феномен - юкагирская письменность ишангри-шорилэ ("рисунки на коже дерева", то есть бересте). Это были мужские тамги и сюжетные картины (слева) и жеские тосы (справа) - пиктографические любовные послания с устоявшейся системой символов: людей, например, изображали в виде лиственниц - согласно поверью, что у каждого человека есть "своё" дерево, с которого пришла его душа.

13.

И ведь пра-юкагиры создали большинство петроглифов Якутии, которым иные народы молились ещё многие века...

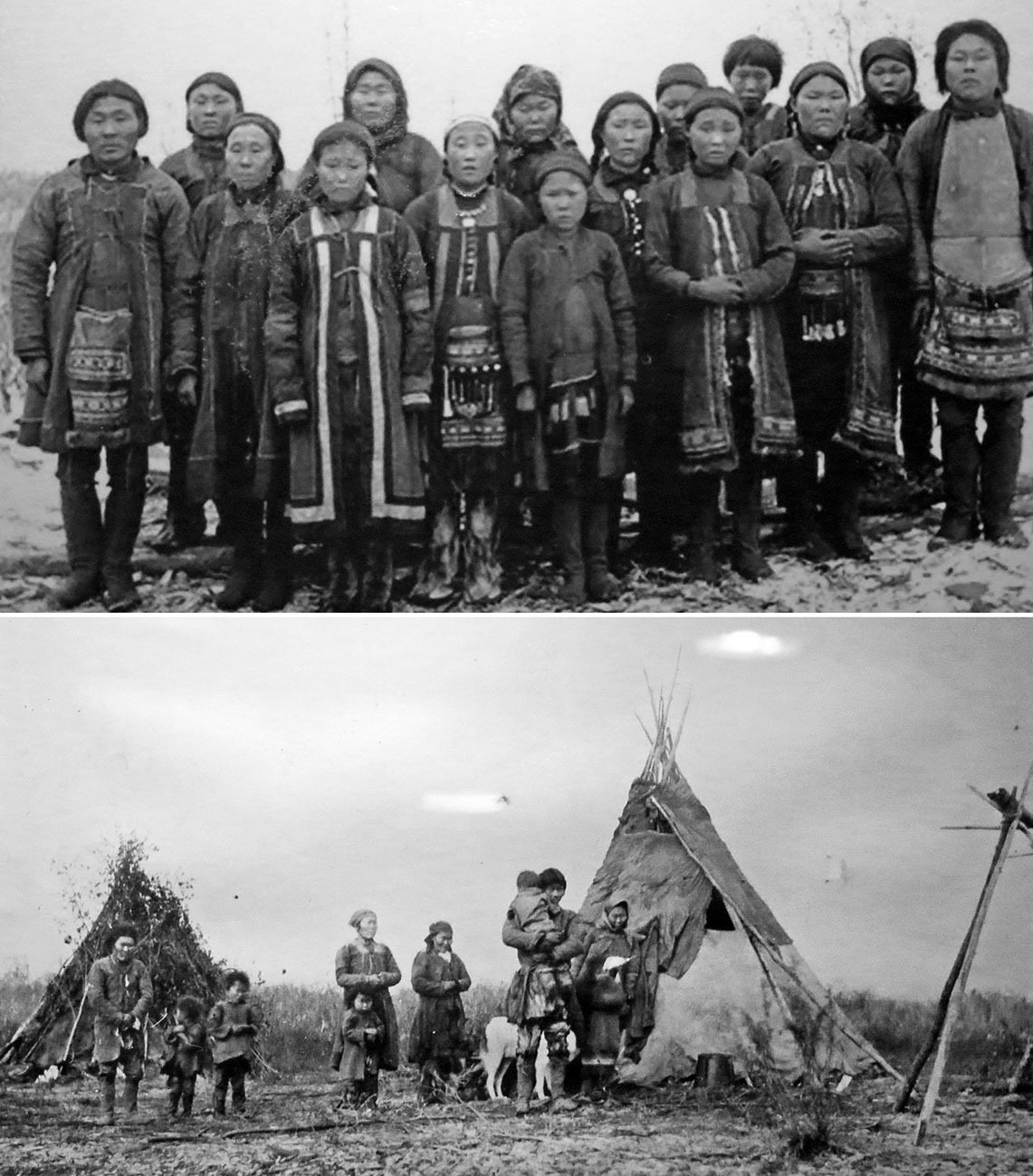

...но теперь даже само слово "юкагир" - эвенкийское "люди Севера", "люди Края": в 7 веке в сибирской тайге пришло время тунгусов, выжитых тюрками из степей Прибайкалья. Частью ушли они в другие степи за Байкал - теперь это мурчэны, или конные эвенки, в России ещё в 19 веке растворившиеся среди русских и бурят, а в Китае оставшиеся основой эвенкийской общины (39 тыс. человек). Российские эвенки - это орочоны (оленные люди) и немногочисленные бедные "пешие эвенки" (промысловики), крупнейший из малых народов таёжной полосы: 37 тыс. человек, из них 20 тыс. - в Якутии:

14.

Впрочем, народ, населяющий пространство размером с Австралию, не может быть монолитен, и разные общины эвенков сильно отличаются как своей культурой, так и её сохранностью.

14а.

Сердце тунгусского мира - горная тайга на стыке Якутии (Нерюнгринский район), Амурской области (Тындинский район) и Забайкальского края (Каларский район) - только там эвенки сколько-нибудь массово сохранили язык и горно-таёжное оленеводство. Оленеводов я встречал близ Чары, а в тындинском музее БАМа - кажется, лучшая из существующих экспозиция об эвенках. На тех материалах я написал отдельный пост, к которому и отсылаю за более подробным рассказом: здесь - только фото да ряд нюансов эвенков Якутии.

15. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского - далее Яр.

Вот в кадре дю (чум), лодка-берестянка и нарты (тэгэк). Они же на кадре выше с вьючным седлом (эмэгэн), снеговой лопатой (аши эрун) и посохом (нери), которым эвенки помогали себе при езде на олене верхом. Ниже на витрине примечательны женские шапка (авун) и нагрудник (нэл), унты (курпэк; сама эта обувь - эвенкийский вклад в мировую культуру) и инвентарь охотника с уткэн (она же пальма - клинковая алебарда), луком и целым арсеналом стрел и ловушек.

16. Нерюнгринский музей - далее Н.

И хотя тысячное село Иенгра близ Нерюнгри можно считать "столицей" эвенков, где в 2013 году умер последний великий тунгусский шаман Савей, сейчас посмотрим на север. Там лежат Жиганский и Оленёкский национальные улусы, и в первый мы ещё доберёмся по Лене, а второй сам добрался в Якутск выставкой в музее. Оленёк - это река масштабов Оки (1210 м³/с), впадающая в море Лаптевых западнее Лены. Там фантастические берега с обилием столбов, ничуть не уступающих Ленским, однако увидеть их нелегко: к Оленьку не подходит дорог, учреждённый в 1775 году уездный Оленск так и не был построен, и ныне на 2270 километрах реки стоят лишь 4 села с 4 тысячами жителей. 75% из них - эвенки, но звучит там давно лишь якутская речь. То особенность эвенков севера: они не обрусели, а объякутились, причём не только ассимиляцией, но и замещением - якуты, заведя оленЕй, за пару поколений перенимали у тунгусов быт и теряли связь со своими, но сохраняли язык. Теперь в эвенкийских улусах идёт национальное возрождение, и опора его - народные мастера, как например Христина Бенчик (1928-2008), в 1980-93 годах в мастерской совхоза "Оленёкский" по сути создавшая современную эвенкийскую этномоду.

17.

Пара её женских костюмов - зимний и летний:

18. Из фондов Оленёкского историко-этнографического музея народов Севера - далее О

На обоих кадрах видны кумаланы - круглые меховые коврики, такой же символ у эвенков, как вышиванка у сами-знаете-кого. Вот 3 кумалана висят над эрэки (мужским костюмом) главы Оленёкского улуса Александра Иванова. Ниже оленевод в зимнем мужском костюме из шапки (чомпой), дохи (хотойгоох), рукавиц (мэкчэ) и торбасов (куруму) при олене с вьючным седлом ынгыыр и перемётными сумками матагалар. На врезке - женская оленья упряжь, а на витрине по центру женские сумки (утаба) и детский костюм с оберегами сукуй (бляшки) и чуораан (колокольчик).

19. О

Седло украшено резьбой, а не чеканкой, как у якутов:

19а. О

Заготовки из ровдуги и рыбьей кожи, подкрашенные ольхой:

20а. О

Слева украшения мастера Михаила Андреева - женские очки от пурги и воротник, бусы из рыбьих позвонков, оленьих костей и ушек и мужской пояс. Справа - наконечник копья в футляре и жутковатые охотничьи амулеты из медвежьих лап (эгэ баппахайа), оленьих челюстей (энэкээн) и желваков (буйан). Внизу - шкатулки-муручуны, и их явно эвенкийское, а не якутское название напоминает, что эта врезка - не с Оленька, а из Нерюнгри:

20. О Н

Якуты переняли "тунгусскую колыбель" - удобную, тёплую, мобильную и оснащённую "подгузником" из мха и желобком для водоотвода. Без такой обходится редкий музей даже в чисто якутских улусах...

21. Музей истории земледелия Якутии в Олёкминске - далее З

...да и в домах её можно найти. Вот это фото мне позволил переснять со своего телефона эвенк, ездивший к родичам в Иенгру:

21а.

Эвенкийские вещи продавались на Ысыахе:

22.

На фото справа - украшения, упряжь для оленей и собак, палка для сбивания снега с одежды (!) и детские игрушки. Слева - костюм шамана, который здесь именно шаман, а не ойун, кам или боо: хотя подобные практики независимо изобрели народы всего мира, их понятное во всём мире название - из эвенкийского языка. И к Знающему (так называют своих шаманов русскоязычные эвенки) тайком ходили даже якуты, если с их нуждами не справлялся ойун - эвенкийские шаманы считались самыми сильными в Сибири. Теперь это старики, доживающие на заимках и, скорее всего, не оставившие учеников... но за рассказом о духовном мире эвенков я вновь отсылаю в свой БАМовский пост.

23. Э

А вот опыт возрождения нематериальной культуры эвенков от молодого исполнителя из Нерюнгри:

Итак, с 7 века тунгусы расселялись от Енисея до Охотского моря, а в 11-13 веках якуты, придя вдоль Лены, рассекли их землю пополам. Из восточных племён сложился другой народ - эвены, до революции известные как ламуты. Язык их по сути один с эвенкийским, и море на этом языке будет "лама", а река - "оката": они дали имя Охотскому, ранее Ламскому морю. В совокупности тунгусы - крупнейший из малых народов России, но и сами по себе эвены (21 тыс. чел.) уступают лишь ненцам, эвенкам и хантам.

24.

В 1930-34 годах у них была даже своя автономия - Охотско-Эвенский национальный округ с центром в Охотске (до 1931 - в Нагаево на месте Магадана), тянувшийся вдоль побережья от Шантарских островов до "основания" Камчатки. Но эвены мелкодисперсно населяют весь северо-восток от Анабара до Берингова моря, уплотняясь лишь в нескольких местах - по 1-3 тыс. в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и севере Хабаровского края, 14 тыс. - в Якутии. В первую очередь - между Алданом и Индигиркой, где в малолюдном (2,3 тыс. чел.) Эвено-Бытантайском районе их даже чуть больше половины жителей. Выставка тамошнего музея мне также попалась в Якутске:

25. Эвено-Бытантайский краеведческий музей - далее Б

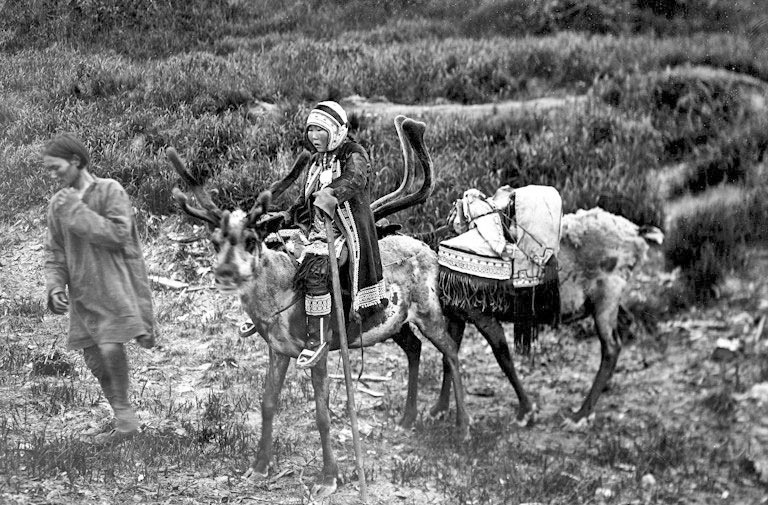

Эвены делились на мэнэ (оседлых морских рыбаков) и орочёлов (кочевых оленеводов), между которыми шла активная меновая торговля. В Якутии - только орочёлы:

26.

И именно они здесь главные по оленЯм. Эвенский олень в среднем вдвое крупнее эвенкийского или юкагирского и завладеть таким было для соседей удачей:

27. Э

Жилищами эвенов были чумы (дю) илуму ("таёжный") и чорама ("тундровый", больше похожий на юрту или ярангу), переносимые между долгосрочными зимними стойбищами и летними стоянками дьугадьак. Олени были и основной валютой, а когда рождался ребёнок - ему отводили двух животных, всё потомство которых он получал на свадьбу в своё стадо. Инвентарь оленевода:

27а. Э

Особое место в стаде занимал олень-нэнурук - "иконовоз", которому нельзя было подпиливать рога и возить с его помощью обычные грузы. Среди народов Севера эвены охотнее всех приняли православие, так что уже в 19 веке у них почти не осталось шаманов. Этнография сохранила лишь осколки памяти о них - например, что в шаманских заговорах часто присутствовали крики в подражание птичьим. Впрочем, сам набор обычаев и поверий, и без шаманов продолжал существовать. В чумах эвенов порой висели настоящие иконостасы из полутора десятков икон, а на одежду нашивались обереги от злых духов. Открытость православию была лишь частью открытости России: пока юкагиры, чукчи и коряки воевали с бородатыми людьми, эвены продвигались за Колыму, на Чукотке и Камчатке заселяя опустошённые войнами земли.

28а.

Коллективизации, напротив, эвены сопротивлялись как никто из соседей, но - мирно: безлюдные просторы Северо-Востока позволяли им просто уходить с глаз долой. В 1932-58 годах на Средней Колыме кочевали берёзовские и россохинские эвены - две оленеводческие общины по сотне человек, исход которых, по преданию, начали братья Болдухины из Гижиги. Похожая история быа с ненцами-ямбто близ Амдермы, но те тайком торговали через геологов, эвены же ушли в натуральное хозяйство, если и покупая что-то во внешнем мире за пушнину - то через вторые-третьи руки. Они вели суровую, голодную, холодную жизнь, привычную в этих горах в прошлые тысячи лет, и к концу изгнания, когда кончились последние патроны, орудием охотника стал лук. Эвены хранили в чумах иконы и праздновали Петров день и Покров по чивессэ (якутскому календарю), но "вождь" россохинцев Николай Хабаровский по прозвищу Дюгыдь был заодно и шаманом. Половина россохинская стада из 6 тыс. голов принадлежала ему, и видимо состарившись и ослабев, Дюгыдь повёл обратно к благам цивилизации народ, ставший настоящим кладом для этнографов. Одиночки продолжали скрываться: старик Хуркэнгэ, последний оленевод-единоличник Союза, лишь в 1968 году был замечен с вертолёта, и согласился получить дом в посёлке и записаться в колхоз лишь после года уговоров.

28. Б

Эвены сохранили себя чуть лучше эвенков: при почти вдвое меньшей численности, у них живо примерно столько же носителей языка. Но всё так же неоднородно: Эвено-Бытантайский район, который тут можно сравнить с Эвенкийским АО, давно и полностью перешёл на якутский, на Колыме это происходит с молодым поколением, а "столицей" эвенов теперь можно назвать Себян-Кюёль - одинокое село (770 жителей) в Кобяйском улусе, парадоксальным образом ближайшее к Якутску, где эвены составляют 85% жителей, а их язык основной в быту.

29. Б

29а.

Национальная кухня - на Ысыахе в эвенской юрте мы увидели накрытый стол:

30.

В музеях Якутска почему-то не представлены долганы, а на Ысыахе у них был самый большой шатёр. Это, пожалуй, самый необычный народ Крайнего Севера:

31.

Сибирь, покорённая в самом конце 16 века, стала ещё и чёрным ходом для бегства из охваченной Смутой страны. Самые упорные пробирались встречь Солнцу годами, и в большинство своём гибли в топях и тундрах Западной Сибири. Иные преодолевали Енисей, а там ещё несколько сотен вёрст - и люди не верили глазам: вдоль Хатанги на юго-востоке Таймыра растут самые северные в мире леса! Чахлые и кривые, после гиблых голых тундр они казались райскими кущами. В 1610 года землепроходцы на государевой службе обнаружили здесь затундренных крестьян - вполне себе русских людей, пустивших корни в мёрзлую землю. В своих станках (селениях, редко превышавших десяток семей) они охотились и ловили рыбу, иные ухитрялись что-то выращивать или хотя бы разводить кур. Через станки прошёл Хатангский тракт, в обиходе среди коренных народов - Большая Русская дорога. Затундренные крестьяне много заимствовали от хозяев Таймыра - самодийских (то есть родственных ненцам) энцев и нганасан, а станки всё чаще становились точками притяжения и даже зимовки для эвенков из родов эдян, каранто, дунгот и дулган. Последние, самые многочисленные, ещё с 16 века говорили по-якутски, да и просто якутский был на Северо-Востоке межнациональным языком, и вот к началу ХХ века русские, тунгусы и самодийцы Затундры смешались в народ, отнявший у якутов звание "самых северных в мире тюрок". Ныне долган 8 тыс., и 2 тыс. из них - в Анабарском районе Якутии: это 42% его жителей против 21-22% эвенков и якутов и больше половины в райцентре Юрюнг-Хая:

32.

У долган уживались нганасанская охота на диких оленей и тундровое оленеводство с огромными стадами и дальними кочёвками, но - эвенкийскими технологиями вроде верховой езды, вьючных сёдел или пастушьих собак. Нарты долган ненецкие, а запрягают их по своему - ведущий олень и каюр всегда справа. Главным же долганским изобретением стал балок - "нартенный чум", изначально просто каркас на полозьях. С развитием моторной тяги балки, разросшиеся до жилых вагончиков, стали неизменной приметой Крайнего Севера:

32а.

Лица долганок и орнаменты их современных по крою одежд. Да и олени, судя по узорам на попонах, долганские.

33.

Из всех народов Ысыаха долганы запомнились нам радушием - пригласили в чум да угостили олениной:

34.

Среди других народов и одеждой, и лицами выделяются чукчи, по многим пунктам стоящие на полпути от сибирцев к индейцам. Их 15 тыс. человек, и около 700 чукчей живут в Якутии, в нескольких сёлах её Нижнеколымского улуса, ни в одном не составляя большинства. Не всем им, видать, нравится чуждое слово "чукчи": самоназвание луораветланы, видимо в силу своей непроизносимости так и не стало в 1920-х годах официальным, однако на Ысыахе этот народ представлен двумя общинами. И я не знаю, люди какой из них попали мне в кадр:

35.

Чукчи появились на Северо-Востоке в каменном веке, но где искать теперь их корни - наука не знает: есть даже версия, что они вернулись в Евразию из Америки. Историки прозвали их "сибирские чеченцы" - прежде "чухочьи люди" держали в страхе всех соседей и даже с русскими по сути выиграли столетнюю войну: в конце 18 века центром их колонизации вместо упразднённого Анадырского острога стала Анюйская ярмарка.

36.

Я долго искал чукчей на Ысыахе в надежде попробовать китятину, а в итоге сел в лужу: по образу жизни луораветланы фактически два разных народа - оленеводы и охотники на морского зверя. В Якутии - только оленные чукчи.

37.

И хотя всё это этномода без признаков аутентичности, современный чукотский танец под песню на непохожем ни на что языке запомнился:

38.

Стоял на площадке и ещё один народ - русскоустьинцы, они же индигирщики, они же - новгородцы:

39.

Предания гласят, что их предки - то ли бояре Великого Новгорода, то ли ушкуйники, бежавшие в 15-16 веках от московского гнёта и опричнины. Вероятно - в заморские колонии Новгородской республики, возникшие и того раньше. Достоверно первое поселение в дельте Индигирки основал в 1638 году казак Иван Ребров, но ведь поморы да ушкуйники могли перебраться туда с других полярных берегов? Сами русскоустьинцы делились на "досельных" (Чикачёвы, Шкулёвы, Киселёвы), "казаков" (Солдатовы, Кочёвщиковы) и "верховских" (Банщиковы), то есть спустившихся по Индигирке. Всех их с начала 19 века уравняла полная изоляция от России, сохранившая архаичный поморский говор времён Ивана Грозного да старинный фольклор, в котором место немцев и басурман заняли вадулы и чукчи, а "еретик" превратился в упыря. Ещё появился Сендушный - похожий на лешего хожанин тайболы (хозяин тундры) в нартах с волчьей упряжкой, которому оставляли сендухи (дары) и тала (ленточки на тальник), и другие "стихеи", которых надо было уважать. Индигирщики переняли даже кормление огня, православие же оставалось для них скорее основой этнического самосознания.

39а.

Не став оленеводами, русскоустьинцы жили охотой и рыбалкой, привнеся ряд идей: например, они не просто кололи диких оленей на переправах, а загоняли их в воду собаками. У них были зимние плосковерхие избы из тонких серых брёвен плавника и летно - промысловые хутора, где ставили урасы, но не конусом, а пирамидой, с иконами в правом и чувалом (камельком) в левом углах. Над домами высились сорочки - деревянные флюгеры-обереги поморских кочей. По праздникам индигирщики сказывали былины про Илью Муромца и пели песни про Москву да про матушку-Волгу, совсем позабыв, где такие места.

40.

В одежде индигирщиков сплелись русский платок и камалейка (рубаха), чукотские шаровары из кожи оленьих ног и дундук из шкур мехом наружу, якутские шапки малахаи, а персчанки (перчатки) из ровдуги девушки дарили парням как знак признания в любви. Много ли осталось у русскоустьинцев живой культуры - не знаю: на материке их представляет в основном фольклорный ансамбль. Женщина во главе их общины на Ысыахе облачена в очень качественный, но очень уж новгородский костюм.

41.

Нынешнее Русское Устье основано в 1942 году, а на старом месте, урочище Станчик, теперь только кладбище у самой северной в России исторической церкви. Говор и предания русскоустьинцев записывались ещё в позднесоветское время. Вроде бы не забыта кухня - например, тельное (жареные лепёшки из растолченой в желе рыбьей мякоти с начинкой из рыбьих желудков и икры), арча (брикеты из толчёной юколы) или пережар ("северный кофе" - жареная мука с рыбьим жаром, запаренная горячей водой).

42.

Менее известны походчане - старожилы Колымы. К ХХ веку они уже и не считали себя йусскими (такой "на Коиме" бый говой), но и родословную возводили не к новгородцам, а к казакам. Они были схожи в быту у русскоустьинцами, пели андылыцины (юкагирские песни-импровизации, но по-русски) и воевали с шелагами (племя чукчей), о чём напоминает воинственное название села Походск. Походчане были только частью колымчан, но в отличие от собратьев выше по Колыме, они дождались лингвистов и этнографов.

43. Яр

О походчанах в музеях ничего нет, но и в центральной Якутии история русской общины неожиданна и сложна.

43а. Яр

Первой волной переселенцев были казаки - служилые люди, в 1641 году сведённые в Якутское городовое казачество. От Лены до Берингова моря они поставили десятки небольших острогов посреди пустой земли. Над большинством описанных народов нависал Алазейский острог в устье Россохи на берегу крупной реки Алазеи, параллельной Индигирке с востока. Центр сбора ясака с юкагиров, перевалка походов на Камчатку и Чукотку, он был основан в 1642 Дмитрием Зыряном и опустел к концу 18 века с развитием Охотского тракта. В урочище Шатоба стояла его деревянная церковь с уникальной для русского зодчества (словно корабелы строили!) треугольной апсидой, но в 1981 её уничтожил лесной пожар.

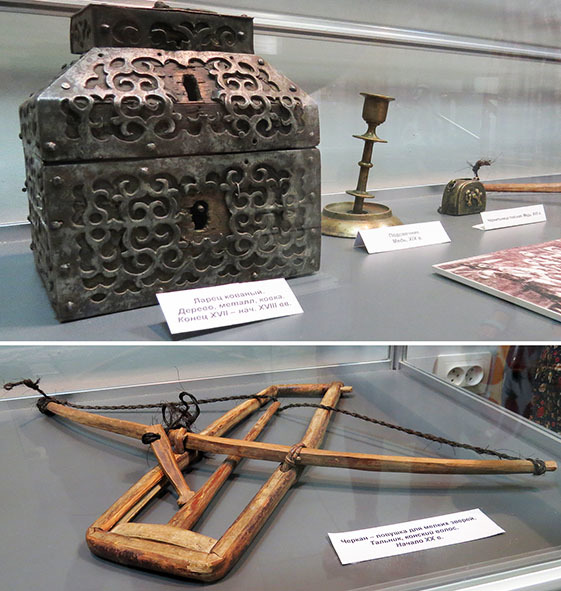

44. Э

Вещи из раскопок - от игральных костей и расчёсок до кандалов и крестов:

45. Э

Мерзлота сберегла их в Алазее не хуже, чем в Мангазее:

45а. Э

Другой город-призрак - Зашиверск на Индигирке, основанный в 1639 году как ясачное зимовье и в 1676 году обнесённый стеной: юкагиры непокорны, а до Якутска 3-4 месяца пути. В 1783-1803 годах Зашиверск был уездным городом, центром гигантских северо-восточных пространств, но даже так в нём набиралась едва сотня человек, и в итоге чиновники переехали в Верхоянск. Окончательно селение добила вспышка чёрной оспы в 1880-х, но куда красивее звучит легенда о воеводе, что вытащил из проруби проклятый клад. Якобы, шаман сказал ему, что клад надо бросить обратно - и за то был брошен в прорубь сам, а считанные дни спустя острог охватила эпидемия, от которой не спасся никто. Последние двое старых якутов покинули остатки Зашиверска в 1920-е годы, и принесённая легендой слава проклятого места окончательно сомкнулась над ним. Но всё это время среди лесотундры стояла высокая шатровая Спасская церковь с типично сибирской крытой галереей. При царе туда порой наведывался батюшка из Верхоянска, а при Советах до появления вертолётов о ней мало кто вспоминал. Но каким-то чудом сохранившись, в 1971 году Спасо-Зашиверская церковь была вывезена в Новосибирский Академгородок, в музей под открытым небом, где стоит теперь среди стел и курганов:

46. 2009

Ей повезло больше, чем многим церквям 18-19 веков, разрушенным при Советах. Вот скажем Покровский храм (1822) в уездном Среднеколымске:

46а.

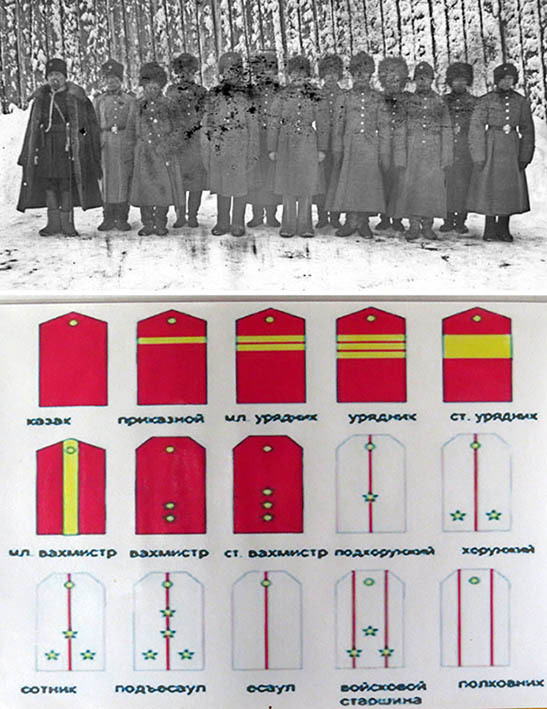

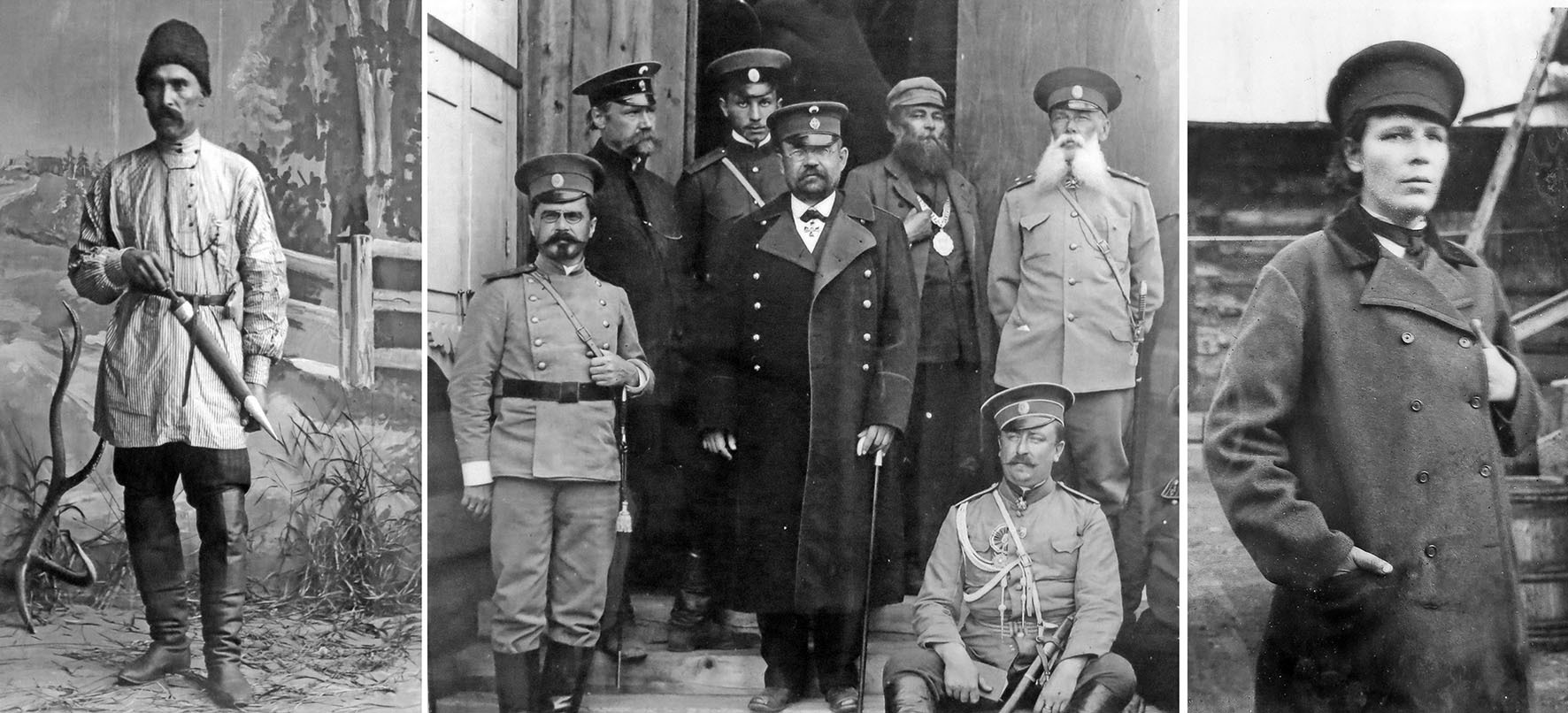

Казачество тут так и не доросло до Якутского войска, и где-то затерялось даже знамя, дарованное в 1701 году. После многочисленных реорганизаций и вывода части казаков в мещане, в 1836 году был образован Якутский городовой пеший казачий полк, который до революции нёс службу по всей грандиозной Якутской области. Не побывав ни на одной войне, здесь казаки заняли нишу дворянства:

47а.

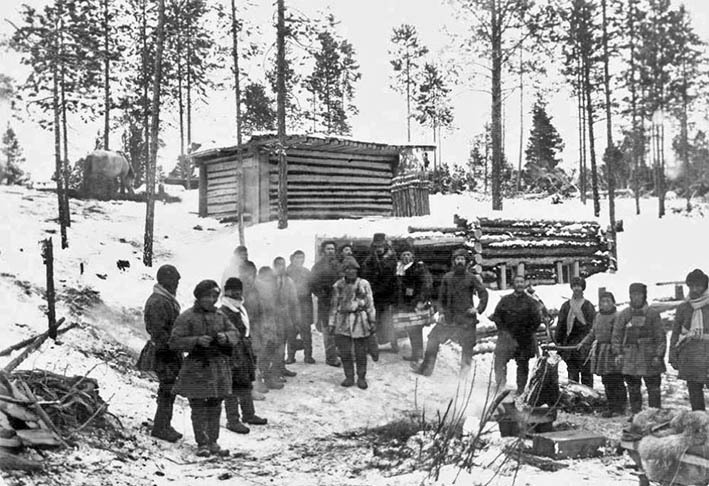

Второй волной переселения стали ямщики трактов, обустроенных из Якутска в Охотск (1730-е) и Иркутск (1740-е). Поначалу ямскую повинность несли якуты, но была то именно повинность - непонятное тяжёлое занятие, которое они делали едва. С 1770-х на тракты стали отправлять русских крепостных крестьян, которым в чужом краю от повинности было некуда деваться. Из ямских станков двух трактов выросло большинство русских сёл Якутии:

47б.

Климат её даже для русских не в меру суров, а вот якуты за несколько веков приспособились. Русские, конечно, привнесли сюда земледелие, колесо, керамическую посуду, кирпичную печь и много других даров прогресса, но переняли навыки выживать. И спрашивая у якутов, как зовётся то-то или то-то, невольно учили их язык. Сложилась едва ли не уникальная в империи ситуация, когда покорённый народ смог ассимилировать русских: к середине 19 века якутяне носили одежды саха, свободно владели их языком и порой забывали, как что-либо будет по-русски.

47в. З

Однако на подходах были новые волны переселения. Якутия сделалась "тюрьмой без решёток", куда неуклонно прибывали ссыльные, а мятеж декабристов, два польских восстания и народничество кратно усилило этот поток. Ссыльные были самые разные (слева, например, черкес), но местной спецификой стали скопцы - духовная секта из Черноземья, в идеях усмирения плоти решившая отказаться от полумер (справа её адепт) - о них я рассказывал в Олёкминске. На частный Аянский тракт Русско-Американска компания пригласила забайкальских староверов, центром которых стал начальный станок Павловск. Иные ехали на каторгу добровольно - с открытием Ленских приисков весь Северо-Восток охватила золотая лихорадка. Управлять всем этим государство обильно слало чиновников (по центру), и всё же к началу ХХ века из 269 тыс. жителей (на 4 млн. км²!) Якутской области русских было всего 11% против 4,5% тунгусов и 82% якутов.

47. З

Настоящая русская экспансия началась лишь в советские времена. Золотые прииски Алдана и Колымы, алмазные трубки Мирного, угольные разрезы Нерюнгри, олово Яны, причалы Тикси - в мамонтовый край 100-градусных перепадов температур народ ехал поднимать добывающую промышленность - сначала под конвоем, позже за длинные рубли. К 1950-м годам якуты стали меньшинством, а к 1989 году славян тут было 58% жителей против 33% якутов. Но то специфика жизни "на северах": ещё годик поживём, денежек подзаработаем - и на материк! С концом великих строек и северных завозов процесс обернулся вспять, и между переписями 1989 и 2002 годов славян в Якутии стало меньше на 200 тыс. человек, якутов - больше на 60 тыс.

48.

Якутия остаётся скорее мозаикой моноэтнических субрегионов: за время поездки я был в чисто якутских Заречных улусах, чисто русских Витиме, Ленске и Нерюнгри и почти чисто эвенкийском Жиганске. Двунациональными русско-якутскими мне запомнились только Олёкминск и сам Якутск, о котором будут следующие части.

49.

https://varandej.livejournal.com/1137170.html