-Рубрики

- Своими руками (244)

- Лепка (15)

- мастер-класс (217)

- Штучки (54)

- из лент (20)

- Музыка для души (121)

- Любимая музыка прошлых лет (46)

- Декор (111)

- коллаж, панно (8)

- Познавательное (98)

- Интересно о знаменитостях (26)

- Тайны и загадки (15)

- Для души (91)

- Здоровье (78)

- Сохраняем красоту (34)

- Техномагия (76)

- Бумажное (30)

- полезные советы (12)

- Бутылки (9)

- Вышивка (75)

- Мудрые мысли (74)

- Искусство (72)

- Живопись (24)

- Кино (13)

- АРТ (12)

- Видео (64)

- Вышивка лентами (53)

- Позитив (53)

- Кошки (50)

- Стихи (48)

- Личностный рост (44)

- Литературное (44)

- Интересные истории (13)

- Великие истории любви (12)

- Оформление дневника (41)

- Плетение из газет (39)

- Вязание (37)

- Куклы и игрушки текстильные (35)

- Кулинария (34)

- салаты (10)

- десерты (6)

- Выпечка (2)

- Рецепты (33)

- ШКАТУЛКИ (29)

- Вышивка лентами (27)

- Фото (26)

- Планета чудес (24)

- Экология (7)

- Пэчворк (21)

- Феи в возрасте "за..." (19)

- Украшения (18)

- Сутажное (7)

- Свой образ (15)

- Интересно обо всем (12)

- Достояние человечества (9)

- Папье-маше (9)

- Личности, изменившие мир (8)

- Моя Украина. (8)

- Торты (8)

- Мода (7)

- Путешествия (6)

- Интерьер (5)

- Мировозрение (2)

- Культура (2)

-Музыка

- Depeche Mode

- Слушали: 3310 Комментарии: 0

- Mattia Bazar - Vacanze romane (1983)

- Слушали: 3690 Комментарии: 0

- АЛЬБЕРТ АСАДУЛИН

- Слушали: 19763 Комментарии: 0

- Оттепель - К.Меладзе, Исполняет Паулина Андреева

- Слушали: 5186 Комментарии: 0

- Bertie Higgins "Casablanca"

- Слушали: 379 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Овручский кряж - уникальное место в Европе. Овруч - от седой древности до наших дней. |

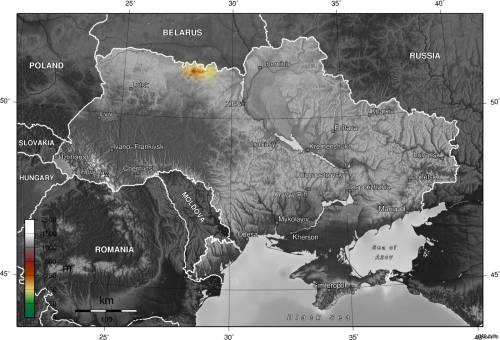

На севере Житомирской области среди густых лесов украинского Полесья крутым уступом высится таинственный и загадочный Словечанско-Овручский кряж. Он протянулся с запада на восток почти на шестьдесят километров — от города Овруч до села Червонка. Считают, что этот кряж — остаток древних горных отрогов. А знаменитый украинский географ Павел Аполлонович Тутковский назвал его целым собранием чудес природы...

И ТАКОЕ определение кряж вполне заслужил. Даже первое знакомство с ним завораживает, ведь состоит он из песчаников, редких розовых и красных кварцитов, которым "стукнуло” уже около полутора миллиардов (!) лет.

Кварцит – уникальный по своим свойствам камень. Он обладает большей прочностью и износостойкостью, чем другие природные камни. Даже гранит уступает ему по этим параметрам. Это превосходный декоративный материал, поэтому его использовали для украшения наиболее величественных зданий Санкт-Петербурга: ступени к алтарю и нижняя часть иконостаса Исаакиевского собора вытесаны из темно-красного кварцита.

Овручский кварцит, известный в археологии как «красный шифер», часто применялся в постройках Х и IX веков в Киеве (замок на Старокиевской горе, пол Софии Киевской и подвал Десятинной церкви). Из него мостили мозаичные полы, сооружали цоколя зданий и изготавливали саркофаги, кресты. Применялся он и в виде жерновов, и как абразивный камень. Каменные глыбы, "добытые” на Словечанско-Овручских отрогах, применялись при сооружении Софийского собора, Киево-Печерской лавры и Золотых ворот в Киеве. Ими пользовались древние мастера, возводя свои удивительные строения в Переяславе-Хмельницком, Овруче, Вышгороде.

Овручский кряж — единственное место в Европе, хранящее месторождение очень редкого минерала пирофиллита. В давние времена древляне изготавливали из него украшения. Ну а позже, когда людям открылись удивительные свойства пирофиллита (он оказался фантастически огнестойким), его стали использовать в производстве светильников для маяков. Мало кто знает, что в середине XX века горелки в неугасимых маяках Гибралтара и Дарданелл, побережья Черного и Азовского морей, Заполярья и Дальнего Востока были сделаны из украинского розового пирофиллита.

На Овручском комбинате действовал единственный в СССР цех по изготовлению горелок для маяков. Добытый пирофиллит распиливали на тонкие пластины, а затем на токарных и фрезерных станках вытачивали заготовки со специально нарезанными для прохождения газа отверстиями. После прокаливания в муфельных печах они становились настолько тугоплавкими, что выдерживали температуру до 3000 градусов по шкале Цельсия. Ежегодно здесь выпускали свыше 15 тысяч маяковых горелок из овручского пирофиллита.

Уникальная продукция была известна не только на речных, озерных и морских трассах Украины и СССР, но и далеко за их пределами. Пирофиллит находил применение в бумажной, керамической, резиновой и электротехнической промышленности. Благодаря высокой жаростойкости он использовался в производстве запальных свечей для двигателей внутреннего сгорания и для футеровки разливочных ковшей в металлургической промышленности. Футерованные пирофиллитом ковши были намного долговечнее обычных. На полесский чудо-камень обращали внимание художники, камнерезы и ювелиры. Теперь все это богатство оказалось заброшенным и никому не нужным...

Таинственный остров азалий

ЕЩЕ ОДНО чудо украинского Полесья — это сказочная растительность кряжа. Очутившись здесь, ботаник сразу и не поймет, где он находится — на Житомирщине или на Кавказе. Неподалеку от села Городня раскинулась большая поляна, сплошь покрытая плющом — растением, характерным для южных регионов. На склонах холмов буйствуют заросли понтийской азалии, являющейся реликтом третичного периода и произраставшей на Земле в ту пору, когда по ней бродили мамонты. Эти высокие, усыпанные оранжевыми и желтыми цветами кусты порой образуют непроходимые чащи.

Научное название азалии происходит от грецких слов, что в переводе означают "розовое дерево".

Растение ядовитое, хотя являются хорошим медоносом, употребляется в народной медицине. Растение - азалия Понтийская взято под охрану окружающей среды.

Это сырье для дорогих духов. Азалия Понтийская, или рододендрон желтый, так называют это растение ботаники, - листопадный кустарник высотой до 3 м. Он растет во влажных сосново-дубовых лесах. Ветки его густо покрыты кожисто - упругими овально – ланцетными листьями, а почки на концах веток в мае, еще до появления листьев, раскрываются букетами больших оранжевых либо ярко – желтых цветков, густой аромат которых разносится ветром на много верст вокруг.

Запах азалии обусловлен эфирным маслом, а его в цветках немало. Это побудило французскую фирму «Коти» в конце XIX ст. Изготовить из него духи. Форма даже имела свои заготовительные пункты на Житомирском Полесье, где из азалии получали полуфабрикат, который использовали для получения духов высшей пробы.

Полесский островок азалии отдален от Малой Азии и Кавказа (своего основного ареала) больше, чем на тысячу километров. Когда и как образовался этот разрыв — загадка.

Но и это еще не все. Возле села Червонка путешественники непременно попадут в царство следующего представителя южных растений — лес каменного дуба.

А неподалеку от села Городец их снова встретит непривычная для здешних мест черная береза. Почему эти растения оказались здесь, наука тоже пока не знает...

Словечанско – Овручская земля имеет также глубокие исторические корни. Она резко отличается от окружающей пониженной равнины. Благодаря высокому залеганию кристаллических пород, кряж оставался островным суходолом в течение миллионов лет. Многоразовая смена климатических условий содействовала существованию различной биомассы. Поэтому в наше время здесь наблюдается большое разнообразие биотичного компонента.

В этом регионе описана береза темнокорая, дуб скальный, плющ вечнозеленый, береза карельская, азалия понтийская, которую по праву считают «аборигеном Полесья», она сохранилась на повышенных частях кряжа.

В этом фантастическом крае собралось и большое количество памятников археологии. На берегах речек Уборти (в 10 километрах на запад от кряжа) и Норыни обнаружены стоянки мезолитных охотников, которые выслеживали здесь северных оленей в тот период, когда в Европе закончился ледниковый период.

В Овруче отыскали остатки крепости X столетия и Васильевскую церковь, сооруженную русским зодчим Петром Милонгом в XII веке. С этими местами связаны имена княгини Ольги, князей Игоря и Олега, многие важные исторические события...

Край расположен на Словечанско-Овручском кряже, находящемся на севере Украинского кристаллического щита. Кряж расположен почти на границе Украины и Белоруссии, представляет собой высотную гряду, которая расстилается на 60 км в широтном направлении и имеет ширину от 5 км на востоке до 14-20 км на западе.

Он резко возвышается в рельефе Полесской низменности, отделяется от нее сравнительно крутым уступом, и относительное превышение его поверхности над окружающими болотами составляет 50-60 м.

Холмистая поверхность кряжа густо рассечена глубокими оврагами. Со всех сторон кряж окружен низовыми равнинами – Полесскими болотами.

Во время последнего оледенения район был покрыт льдом толщиной 300-500м. Ледовый покров принес многочисленные обломки кристаллических пород. После таяния ледников образовались огромные озера, наследниками которых являются Полесские болота.

Отображением сложной геологической природы Словечанско – Овручского кряжа есть сложный рельеф земной поверхности. Южные склоны кряжа крутые, северные – отлогие. Много оврагов, глубина их достигает 20-25 м. Речная сеть имеет ярко выраженный характер растекания во все стороны, особенно в западной части (верховья малых рек Селивонихи, Червонки, Пертницы, Словечны, Норинь), а также – речек Звонка, Ясенец, Желонь, Грезля, их малых притоков. При выходе за пределы Словечанско – Овручского кряжа на низменную равнину их течение значительно замедляется, долины резко расширяются, становятся заболоченными.

Как видим, в средние века из-за бездорожья единственными надежными путями сообщения жителей края с окружающим миром были дороги по льду замерзших малых рек. Это во многом объясняет и наличие Овручского диалекта, который является частично наследником языка Киевской Руси.

Так разговаривал князь Владимир.

На севере Житомирской области в Овручском районе сохранился так называемый Овручский язык, который корнями своими связан с языком Киевской Руси. Как же такое могло случиться, что отголоски древнего языка русичей сохранились на небольшой территории? И почему филологи не изучают этот диалект с тем, чтобы сравнить его с языком времен киевского князя Владимира, современными украинским, белорусским и русским языками? Кстати, в Киевском университете культуры создан хор, исполняющий песни на овручском языке. Но старики уходят, и в ближайшее время этот диалект может быть утерян. Край этот небольшой, но история его одновременно и богатая, и трагическая. Попробуем коротко ее изложить.

На территории Словечанско – Овручского кряжа есть большое количество памятников археологии. На берегах речек Уборти (за 10 км на запад от кряжа) и Норыни обнаружены стоянки мезолитных охотников на северного оленя, поселения шнуровой культуры бронзового века.

Интересными есть времена V – IV тысячелетий до н.э., когда на Замковой горе в Овруче существовали неолитические поселения и могильники, найдены также артефакты времени бронзы (II тысячелетие до н.э.) – кременевые инструменты труда.

В пределах Словечанско – Овруцкого кряжа расположены населенные пункты Словечно, Можары, Бондари, Большая Хайча, Большая Черниговка, Гладковичи, Новые Велидники, Норинск, Погруддя, Пещаница, Раковщина, Усове, Хлупляны, Черевки, Шоломки, где в самих селах или на их окраинах найдены и обследованы поселения и кременные мастерские времени неолита (V тысячелетие до н.э.) и бронзы (II тысячелетие до н.э.), бронзовые украшения скифского периода (V – IV до н.э.), курганные могильники раннеславянского времени (VI – VII ст. н.э.), древнерусские городища, мастерские шиферных прясел и многочисленные ювелирные украшения времен Киевской Руси (X – XII ст.), клад золотых византийских монет (X – XII ст. н.э.).

Анализ планово-высотного расположения населенных пунктов указывает на полное приспособление их к условиям Словечанско – Овручского кряжа как местности, которая возвышалась над болотистыми и густозаселенными просторами Полесской низменности и служила центром древлянской земли с развитыми ремеслами и историческим центром формирования одного из протоэтносов украинской нации. Густые леса и непроходимые болотные массивы сберегли древлян от порабощения их земель многочисленными завоевателями в продолжение первого тысячелетия н.э. Дух независимости сохранялся и во времена Киевской Руси, а свидетельством нетерпимости к притеснениям стала их расправа с великим князем Кивским – Игорем, родоначальником второй киевской династии, которая наследовала потомков Кия у Коростеня (Искоростень) – втором центре древлянских земель.

Кипела жизнь в глубинах древлянской земли, независимыми и гордыми чувствовали себя древляне на Словечанско – Овручском кряже. Отсюда и название самого крупного города – Овруча (от старославянского «выръти» - по-украински «вирувати», по-русски – «бурлить»).

Овруч (Вручий) – один из стародавних городов Восточной Европы (977 г. н.э.), о чем сообщается в летописях. В нем сохранились остатки крепости X столетия с валами и рвами. В 1720 г. в Овруче существовали замок, костел и доминиканский монастырь.

При подъезде к городку с моста через речку Норинь открывается панорама древней части города. Свое название получил от когда-то речки, а теперь небольшого ручья Вручий, протекающего под горой. Здесь издавна жили люди. Первые поселения относятся к 5 - 4 тысячелетию до нашей эры. Как город, впервые упоминается в "Повести временных лет" в 977 году. После сожжения киевской княгиней Ольгой Искоростеня, здесь находилась столица древлян. Тогда же во Вручие, во время междоусобицы между сыновьями Святослава, погиб князь Олег. Считается, что пал он во время битвы. На самом деле был банально затоптан толпой на мосту через ров при въезде в город. Кстати, есть свидетельства, что мост то тот был еще и подпилен. Его тело нашли под трупами других погибших и похоронили возле Овруча. В настоящее время там стоит памятный каменный крест. Ярослав Мудрый через 67 лет перезахоронил останкив Киеве в Десятинной церкви.

Хочется отметить, что как будто злой рок висел над этой княжеской семьей. Ведь и отец Олега великий князьСвятослав погиб, после годичной печенежской осады, на Черной скале острова Хортица. Именно из черепа Святослава хану Куре была сделана ритуальная чаша с надписью "Пойдешь за чужим - свое потеряешь".

Начиная от первого упоминания об Овруче в «Повести временных лет» от 946 года, когда княгиня Ольга присоединила древлянские земли к Киевской Руси, этот уголок киевской земли стал свидетелем многих драматических событий.

В 12 веке город являлся резиденцией князя Рюрика Ростиславовича. А в 1136 году эти земли были подарены великим князем киевским Ярополком Владимировичем Десятинной церкви. Мощные земляные укрепления с деревянным замком наверху не смогли спасти город от разрушения монголо-татарами. Однако в начале 14 столетия Овруч возродился. Тогда же вошел в состав Галицко-Волынского княжества. С 1356 года переходит под покровительство Литовского княжества. Уничтоженный крымским ханом Едигеем в 1399 уже в 1569 году Овруч входит в состав Речи Посполитой и становится центром Овручского староства. В 1641 году королем Владиславом ІV городу было жаловано магдебургское право. Освобожденный казаками в 1648 Овруч по условиям перемирия 1667 года снова отходит Польше. Окончательно в состав Русской империи Овруч вошел после 1793 года.

Местом паломничества в Овруче является Васильевская церковь, расположенная по улице Пролетарской, 2. После смерти Олега его брат, будущий князь Киевской Руси Владимир, получивший при крещении имя Василий, велел построить в память об Олеге деревяную церковь. Она стояла почти два столетия. В 1190 году на ее месте, по распоряжению Рюрика Ростиславовича, известным древнерусским зодчим Петром Милонегом был возведен каменный храм. Собор был уникальным в многих деталях, в частности в том, что на рогах западного фасада помещались две круглых башни. После нашествий монголо-татар он обвалился. И окончательно был разрушен литовским князем Гедимином в 1321 году. От древнерусской церкви осталось три апсиды и часть северной стены. В16 веке на этом месте среди древних развалин соорудили маленькую деревянную церковь, но вскоре она сгорела. Следующая - тоже деревяная, была разобрана в 1734 году.

В 1903 году императорская ирхеологическая комиссия обратилась к духовенству с просьбой сфотографировать и сделать черчения руин разрушенного храма, учитывая их жалкое состояние. А уже в следующем году по инициативе архиепископа Волынского Антония Храповицкого была начата реставрация. Руководил восстановительными работами тогда еще молодой архитектор Шусев. Проект базировался на исследованиях архитектора Покрышкина, который изучал эту церковь в 1907-1908 годах. Архитектор максимально старался сохранить сохранившиеся детали. И это ему во многом удалось. Буквально каждый кирпичик был пронуромерован и лег в точно, предназначенное именно для него, место. И изготовляли его по старым технологиям в виде плинфы. Даже металические балки, которые были необходимы для укрепления конструкции, поверху обшили деревом, чтобы они как можно точнее соответствовали образу.

Основные работы по росписи стен исполнил художник Блазнов в стиле старой новгородской школы. Кроме того, в росписи интеръера участвовали известные художники К.С. Петров-Водкин, Ф.К. Волков, Б.Н. Максимов, говорят, что руку приложил и Н.К. Рерих. На освещение Храма, которое произошло 16 сентября 1911 года прибыл сам великий государь Николай Второй. Одновременно во время реставрационных работ возле церкви были построены двухэтажный корпус келий женского монастыря, трапезная и колокольня.

В Овруч, чтобы посмотреть святыню приезжают сотни людей. Прекрасно сохранившийся храм особенно поражает внутри. Особенно впечатляют сохранившиеся 14 икон второго яруса иконостаса, которые принадлежат к новгородской школе ХVI столетия. А на соседнем холме, как бы оттеняя древнюю святыню, сверкает свежими красками заново отстроенный Спасо-Преображенский собор, который изначально был иезуитским костелом.

Сегодня Овруч представляет собой типичный провинциальный городок. Мало что изменилось в нем от советской эпохи. Маленький одноэтажный железнодорожный вокзал с расположенный рядом такой же небольшой автостанцией, встречают немногочисленных гостей. Центральная улица Советская тянется через весь город, пересекая его с севера на юг, проходя примерно параллельно железной дороге. Здание горсовета, стоящее на центральной площади, досталось в наследстве от прежней власти. Перед входом обязательные протокольные елки и Владимир Ильич, по-прежнему куда-то призывающий народ.Большая часть города застроена одноэтажными частными домами, значительной частью еще деревяных. Единственная гостиница «Овруч» классического советского же типа. Однако, ведущаяся реконструкция вселяет надежды на лучшее. На верхних этажах после ремонта очень даже приличные условия. Кроме того, можно договориться о ночлеге в ведомственной гостинице леспромхозовского завода, находящейся неподалеку от города. В последнее время пользуется популярностью мотель за несколько километров от Овруча в сторону Коростеня. Утолить голод также не составляет особых проблем. Несколько небольших кафешек с очень даже смешными ценами. И даже те, которые рангом, повыше, - «Фламинго», «Космос», вполне доступны, хороший обед обойдется в среднем от 5 до 15 гривен. По серьезному посидеть рекомендуют в ресторане «Полесье». Кстати бывшей офицерской столовой. Все эти заведения общепита находятся буквально рядом друг с другом в центре города на той же улице Советской. Добраться также очень просто. С автостанции «Дачная» ходят прямые автобусы. Однако, удобнее всего ехать через Коростень. Маршрутки отправляются каждый час от метро «Святошино». Кроме того, имеются электрички, в том числе и повышенной комфортности. С Коростеня те же маршрутки быстро доставят вас до места назначения. Возможно, доехать и на дизель-поезде. Но они ходят только два раза в сутки.

С историей Овручского края тесно связаны и сложные судьбы князей Можайских , прямых потомков великого князя Московского Дмитрия Донского. Род Можайских-Можаровских, происходящий от Рюрика и от древних князей Можайских, является одним из нескольких (около пяти княжеских родов) забытых как историей, так и геральдикой. Их сложные судьбы на протяжении почти пяти столетий могли бы послужить материалом для сенсационной книги по их истории.

Фамилия Можаровский происходит от села Можары (около 28 км на запад от г. Овруча), Можайский – от русского г. Можайска, расположенного на юго-запад от Москвы. Соединение в одно – Можайский-Можаровский произошло в 1570-1580 годах, когда волынский род Можайских в качестве основной резиденции избрал ранее упомянутое село Можары.

Краткая история рода: в 1389г. Дмитрий Иванович Донской поделил Московское княжество между своими сыновьями. Один из сыновей Андрей получил Можайское княжество. Иван, один из двух сыновей Андрея Дмитриевича, в 1454 году бежал из Можайска в Литву, так как был во враждебных отношениях с Великим князем Московским Василием.

Иван Андреевич, князь Можайский, и его сын Семен Иванович, князь Можайский и Стародубский, получили крупные земельные владения от великих князей литовских. Семен Иванович в 1492 году с помощью литовских войск отбил Можайск у Ивана III. Но через несколько месяцев бежал в Литву, потому что Иван III послал в Можайск войско под командованием князя В.И. Патрикеева. Тем не менее, во время войны между Литвой и Москвой в 1500-1503 гг. он стал союзником Ивана III, великого князя Московского. Война в 1503 году была выиграна Москвой.

Огромное Стародубское удельное княжество Семена Ивановича было включено в состав Великого княжества Московского. Семен Иванович умер в Стародубе в 1505 г.. Его старший сын Василий – Стародубский князь и подвижник Москвы, не имел детей и умер в 1518 г. После смерти Василия Семеновича Стародубский удел был ликвидирован. За три года до смерти Семен Иванович подписал договор с князем Семеном Александровичем Чарторыйским (братом Авдотьи, жены Андрея Можайского) о том, что последний должен возвратить ему Каменьщину (от села Каменец, на запад от Овруча), то есть земли, принадлежавшие когда-то его брату Андрею.

Гаврила, младший сын князя Семена Ивановича Можайского, жил в районе села Словечно (на запад от Овруча). У Гаврилы Семеновича было четыре сына: Андрей, Иван, Степан и Опанас, которые в 1570 г. впервые упоминаются под фамилией Можайские- Можаровские. Скорее всего именно они являются предками всех Можаровских, проживающих ныне в Украине, России, Белоруссии, Польше и отдельные семьи в Бразилии, США и Канаде.

Опанас Гаврилович Можайский-Можаровский в 1574г. от польского короля Генриха IV Валезия получил свидетельство на землю Можаровскую, включающую в себя села Можары, Словечно, Городец, Листвин, Петраши, Каменец и другие в Овручском районе и на нынешней территории Белоруссии. Земля Можаровская отождествляется с Каменьщиной, упоминание о которой имеется во всех документах, имеющих отношение к Можайским-Можаровским.

Виленский капитул (Литовская католическая церковь) владел соседней землей под названием Уборть (от реки Уборть, находящейся на 38 км к западу от с. Можары). Очевидно, точной границы между землями Можаровских и Уборть не было. Поэтому, Виленский капитул с конца XVI столетия начал претендовать сначала частично, а потом и полностью на землю Можаровских.

История спора Можайских-Можаровских с Виленским капитулом началась с протеста, представленного 29.10.1599 года в Киевский гражданский суд Акимом Ивановичем Можайским-Можаровским против чиновников Капитула в связи с помехами ему и его братьям в пользовании родовыми владениями, право на которые подтверждено польскими королями. Но вся беда в том, что здесь проходила нечетко выраженная граница Речи Посполитой и Великим княжеством Литовским.

Спор тянулся около двух столетий, оставляя значительное кровавое пятно на судьбах рода Можайских-Можаровских.

В 1658 году Капитул предпринял вооруженное вторжение на земли Можаровских и приказал им платить подати. В связи с этим Демьян Иванович Можайский-Можаровский в 1659 г. подал жалобу в городской суд Луцка. Но Капитул послал в Можары вооруженный отряд под командованием Згерского, который силой отобрал родовые документы, многих покалечили, убили Лазаря и Тита Можайских-Можаровских.

В 1754 году в Варшаве Иероним Можайский-Можаровский получил охранную грамоту в Апостольском посольстве.

В 1755 году Можайские-Можаровские добились благоприятного судебного решения. Но это решение не было признано Капитулом, но все же было при помощи местной шляхты вооруженной силой подтверждено. Они тогда возвратили часть земель, захваченных ранее Капитулом.

Как Можайские-Можаровские, так и местная шляхта были убеждены, что эти земли находятся в Овручской волости Польского королевства. Однако Виленский Капитул добился своего, и Каменьщина была включена в удаленную Мозырскую волость решением сейма Великого Княжества Литовского в 1764 году.

По требованию Виленского епископа Михала Зенковича князь-гетман Михаил Радзивилл направил пять тысяч литовских солдат с пушками. Шляхетское ополчение Овручского района в три тысячи не смогло противостоять и было разбито. Многие Можаровские были убиты, многие уцелевшие навсегда ушли с родных земель в разные районы Украины.

В 1766 году Можайские-Можаровские добились в Коронном трибунале нового декрета, в силу которого Городское Житомирское управление должно было выдать Каменщине компенсацию за нанесенный ущерб. Шляхта вместе с представителями властей нагрянула на Каменщину и передала землю Можайским-Можаровским. Но Капитул добился постановления сеймового суда на возвращение земель. На основании этого решения епископ Вильнюсский Игнатий Яков Моссальский добился посылки литовских солдат, убивших многих Можаровских, сожгли село, уничтожили костел и православную церковь, повесили ксендза и батюшку, которые заступились за побежденных. Даже на кладбище были разбиты надгробные памятники.

Можайские-Можаровские подавали очередные жалобы в гражданские суды Луцка и Житомира. В 1805 году Главный суд Волынской губернии признал свою некомпетентность в деле разрешения этого спора и направил дело непосредственно в Сенат государства Российского. Только через 15 лет, в 1819 году, государственный Совет выдал в этом деле свое мнение. А 19.01.1820 года на основании его Сенат издал указ,из которого Можайские-Можаровские были признаны дворянами окончательно и несповоротно, за каждой семьей оставлены наделы земли по 10-15 десятин, остальные земли остались за графом Потоцким. Этим же решением Сената Волынский губернатор обязан был создать специальную комиссию для решения практических проблем. В результате окончательное решение было утверждено приговором Главного гражданского суда Волынской губернии от 19.07.1829 года, которое стало поражением для графа В. Потоцкого. По нему в районе села Можары Можайским-Можаровским отошло около девяти тысяч гектаров земли.

Так завершилась борьба рода Можайских-Можаровских за землю и признание дворянства. Успех был половинчатым. Не были признаны их права на Каменщину и , тем самым, право на княжеский титул.

Таковы краткие выдержки из истории семьи Можайских-Можаровских, бывших князей Можайских, потомков Рюрика, киевского князя Владимира, князей Александра Невского и Дмитрия Донского.

В 1929 году в Можарах был создан колхоз, в который в основном входили крестьяне. В 1933 году оставшиеся единоличники, потомки мелких шляхтичей (судя по фамилиям), создали второй колхоз. И до 1950 года в Можарах рядом существовало два колхоза.

Ныне в Можарах возле Овруча на 600 жителей приходится около 350 Можаровских. У одного из них сохранились документы по родословной от Дмитрия Донского.

Поблизости Можаров, в Овруче, Житомире, как и в других городах и селах Житомирщины, проживает много Можаровских, в общем не менее тысячи человек. В Луцке живет одна семья, во Львове – три, в Одессе – четыре, в Донецке – две семьи. В телефонной книге жителей Киева помещено около сотни Можаровских. В Польше живет 48 человек, у одного из них – Адама Чеславовича Можаровского, живущего в пригороде Варшавы – Залесье Горное, также сохранились документы по родословной от Дмитрия Донского. Среди Можаровских есть и генералы, и доктора наук. Можаровские живут в России, Белоруссии, отдельные семьи – в Бразилии, США, Канаде.

Не миновали Овруч и земли Словечанско-Овручского кряжа трагедии двух мировых войн, земля усеяна памятниками и обелисками на могилах ее защитников. Мировая слава командира словацкого партизанского отряда Яна Налепки – Героя Советского Союза и Национального героя Чехословакии навсегда связана с Овручем – за его освобождение отдал он свою жизнь. По Житомирщине прошел боевой путь на запад партизанского соединения под руководством Ковпака и Руднева.

Мировая слава Словечанско-Овручской земли не только в неповторимой красоте этого древлянского края, не в древних куполах овручской церкви Святого Василия, которая стоит на крутом берегу реки Норинь с XII века, не в красоте овручских кварцитов и сказочном мерцании загадочных лабрадоритов, которые известны в Европе только на Житомирском Полесье, не в пирофилитовых сланцах, изделия из которых достигли далекой Англии, не говоря об остальных странах еще в каменном веке. Словечанско-Овручский кряж – это неповторимый своеобразный земной организм на просторах древлянского края.

по материалам

Фото

http://http://zhzh.info/publ/9-1-0-1854

| Рубрики: | Моя Украина. |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |